2. 国家气象中心;

3. 安徽省气象台

2. National Meteorological Center;

3. Anhui Weather Office

梅雨期持续性暴雨常常是江淮流域致洪的主要原因。尽管对于江淮梅雨暴雨大尺度环流和中-α尺度(或中间尺度)的研究已经取得了一系列的科研成果, 但由于梅雨天气系统的复杂性以及观测资料时空密度不足等原因, 对于引发暴雨的直接影响系统——中-β(γ)尺度的演变特征、结构和暴雨形成机理的分析研究还比较薄弱, 许多梅雨暴雨中小尺度研究主要还是利用中尺度数值模拟产生的高分辨率时空资料集来进行的[1~3]。

2003年夏季主要雨带维持在淮河流域[4], 由于梅雨强降水区基本位于安徽省境内, 降水时段相对集中, 降水强度大、突发性强, 加上淮河上游至沿淮淮北一带, 地势落差大, 地表径流直接流入淮河各干流, 致使淮河流域遭受了自1991年以来最为严重的一次洪涝灾害, 造成了巨大的经济损失。在梅雨期间, 淮河水系先后出现六次大范围强降水过程(6月20~22日:6月25~27日、6月29日~7月5日、7月8~12日、7月17日、7月19~21日)。其中6月29日~7月5日的持续强降水过程导致了王家坝自1991年后首度开闸分洪, 7月3日08时~4日08时的24小时最大累积降水量达249mm, 为本次持续强降水过程中最大的日降水量。虽然对此次淮河流域大范围强降水过程已有一些分析研究工作[5~8], 但还未见到利用大量高分辨率非常规资料对7月3~4日暴雨进行比较细致的中尺度综合分析的相关工作。

本文将利用常规地面、高空观测资料和卫星、雷达、地面自动站等高分辨率非常规观测资料, 综合分析了7月3~4日暴雨中尺度对流系统的发生发展过程、演变特征及其与暴雨的联系, 揭示暴雨发生发展的观测事实和可能影响因素, 以加强对梅雨期强暴雨的认识和理解, 为暴雨预报及进一步的数值模拟研究提供线索。

1 暴雨过程概述2003年6月27日至7月1日, 贝加尔湖西部的阻塞高压逐渐向西移动至59°N、65°E附近, 鄂霍次克海地区有高压脊发展, 并有阻塞形势建立, 中高纬度形成双阻形势。7月1~5日双阻形势有所衰减, 逐渐演变为两脊一槽, 原来位于贝加尔湖西部的阻塞高压逐渐减弱为高压脊, 鄂霍次克海地区的高压发展则较强盛, 贝加尔湖及东北地区维持低压槽, 不断引导冷空气南下, 副热带高压脊线基本位于25°N附近。与此同时, 对流层低层来源于孟加拉湾的西南气流经中南半岛北部进入华南之后到达淮河流域, 另有一支来自于西太平洋副热带高压南侧的偏南气流也到达江淮流域一带; 低空急流维持, 安徽北部处于低空急流最大风速区的左前方, 850hPa高度上风速的极值中心在3日08时达到了19.5m·s-1。在对流层高层, 200hPa副热带高空急流维持在40°N附近, 淮河流域处于高空急流出口处的右下方, 200hPa的风速极值中心达到了58.5 m·s-1。在这种高低空系统配置下, 形成了非常有利于暴雨发生的大尺度环流背景, 即冷暖空气频繁交汇于淮河流域、东西向的θse锋区(梅雨锋区)在34°N附近维持、锋区南侧有大量水汽输送且低层辐合、高层辐散(图略)。

在这样的大尺度环流形势下, 7月3~4日08时, 淮河流域出现了一次明显的暴雨过程, 雨带呈东西走向带状分布, 长约500km, 宽约80km, 为中-α尺度雨带。雨带中的大暴雨(> 100m m)落区主要集中在安徽省北部地区, 其中太和站24小时累积降水最大, 达249mm (图 1)。

|

图 1 2003年7月3~4日08时加密观测24小时累积降雨量分布图(单位:mm) |

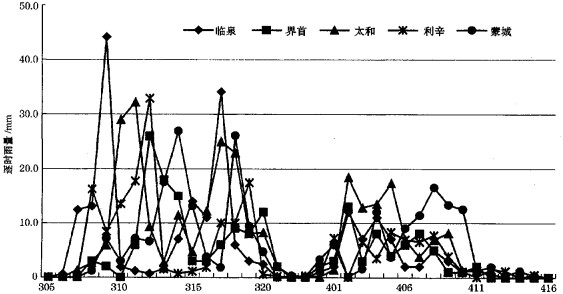

分析3日05时~4日16时安徽省自动站逐时雨量(图 2)资料发现, 本次大暴雨过程降水始于阜南-阜阳-界首至河南交界一带, 且降水分布不均, 有三次显著的雨强峰值, 分别出现在3日09~13时、17~20时和4日02~08时。比较而言, 第一次和第二次雨峰强度基本相当、第三次雨峰强度最弱, 但第三次雨峰持续时间最长, 第二次雨峰持续时间最短。

|

图 2 2003年7月3日05时~4日16时安徽省北部各站逐时雨量图 |

此处定义1小时降水量大于10mm、生命史≥2小时且范围达到或超过几十公里的雨区为中尺度雨团(简称为雨团), 来分析暴雨中尺度活动特点和生消过程。

分析显示, 在7月3~4日可以追踪到3次雨团活动期:3日07~15时, 15~20时, 4日02~08时。这与图 2显示的雨强随时间的演变相吻合, 三次雨强峰值分别出现在三次雨团活动期内。

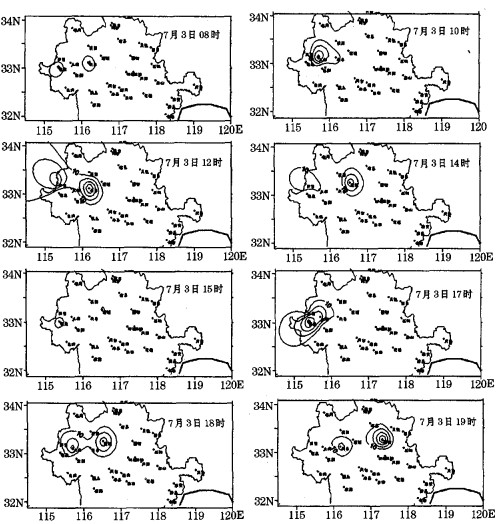

在第一次雨团活动期, 07时首先在临泉、阜阳有雨团生成, 08~09时迅速发展为一个强雨团(最强小时雨量达32mm); 雨团发展过程中有向东扩展的趋势, 活动较旺盛; 12~13时雨团分裂为两个尺度更小的雨团, 一个位于界首, 一个减弱向东移至蒙城; 14时位于界首的雨团强度明显减弱, 而位于蒙城的雨团强度略有增强, 到15时两个雨团消失(图 3)。

|

图 3 2003年7月3日雨团演变图 单位:mm; 等值线最外圈为10mm线, 间隔5mm |

第二次雨团活动也是首先从临泉开始, 17时雨团范围由原来的几十公里迅速增大到一百多公里(17~18时出现最大雨强34mm·h-1)。之后在东移过程中分裂成两个雨团, 一个位于太和, 一个位于蒙城。位于太和的雨团很快东移减弱消亡; 19~20时, 位于蒙城的雨团移向固镇并不断加强, 导致固镇出现很大雨强(33mm·h-1), 之后雨团明显减弱(图 3)。

与前两次雨团活动不同, 第三次雨团活动过程中, 同时存在多个生命史都很短暂的雨团, 但强度都较弱(图略), 对应的雨强峰值也较小。

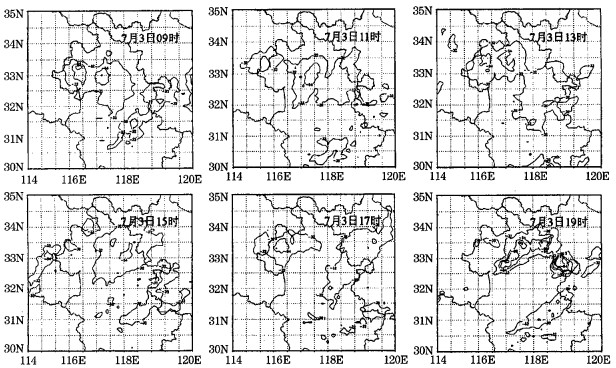

3 中尺度对流系统特征 3.1 云顶温度的变化特征从每小时红外云图可以看到(图略), 7月3~4日淮河流域存在着梅雨锋云系, 在灰白色云带内有一系列白而亮至深红色的积雨云团分布其中, 表明淮河流域是对流活动旺盛的地区。利用逐时0.1°×0.1°分辨率的TBB资料具体分析, 可以看到:3~4日淮河流域覆盖着中-α尺度降水云区(TBB低于-32℃), 其中有中-β尺度对流云团(直径在200km以下, 云顶温度低于-54℃)随时间不断变化。

第一次雨团活动期内, 安徽北部有两次中-β对流云团的生消和移动过程。07时在界首-阜阳-霍邱一带已有数个直径小于30km的中-β云团出现; 之后云团合并发展成2个直径在55km左右的中-β尺度云团, 云顶温度在-54℃~-60℃之间, 09时位于临泉附近的对流云云顶温度已降低到-60℃以下, 反映出中-β尺度云团的垂直发展非常强烈, 临泉地面对应有32mm·h-1的强降水出现; 11时中-β尺度对流云团开始东移并较快减弱。与此同时, 在中-α云区的西部又出现两个较强中-β对流云团, 它们是由在河南周口以及漯河生成的几个对流单体东移合并发展而成; 云团东移至利辛、蒙城一带后加强, 14时云顶温度达到-60℃以下, 造成了该地约30mm·h-1的降水; 其后该对流云团进一步东移并迅速减弱(图 4)。

|

图 4 2003年7月3日TBB演变图 单位:℃; 等值线分别为:-32℃, -54℃, -60℃, -64℃; 阴影为低于-70℃ |

第二次雨团活动期, 在中-α尺度云系西部又有中-β尺度云团出现和发展。与第一次雨团活动期不同的是, 本雨团活动期只有一次中-β尺度对流云团的发展过程, 其生成发展移动的特点也有所不同。中-β尺度对流云团在安徽西北部生成后东移(云顶温度保持在-54℃~-60℃之间), 至颖上-宿州一带突然加强、范围迅速扩展, 19~20时云团的区域明显扩大, 并在其中排列着几个云顶温度低于-64℃的云团, 最强的一个云团TBB值低于-70℃, 说明此时有多个中-β尺度对流云团强烈发展, 对应在地面多站出现了20~35mm·h-1的强降水。21时之后对流云团东移合并, 影响区已转至下游的江苏省。

第三次雨团活动期内有多次中-β尺度云团的生消替换和东移影响, 但对流云的垂直发展不是很旺盛, 云顶温度一直高于-54℃, 云团移速也相对较快, 说明这个阶段对流云发展的条件已经较为有限。

比较分析图 2~4, 发现本次大暴雨过程中, 中-β尺度对流云团(或系统)的生消、发展和移动与雨团的演变有很好的对应关系, 强降水发生在中-β对流云团增强或合并发展阶段, 降水强度和发生地点与中-β尺度对流系统的加强和移动密切相关, 表明中-β尺度对流系统的发生发展是产生暴雨的直接原因。分析还显示, 中-β尺度对流云团的生命史与雨团的生命史并不一定完全一致, 一次雨团生命过程可能对应着一次中-β尺度对流云团的活动, 也可能是多次中-β尺度对流云团的接连影响。

3.2 雷达回波特征TBB资料所给予我们的是云垂直发展情况的间接信息, 为进一步揭示中-β尺度对流云中降水分布和强度的特征及演变, 这里用合肥新一代多普勒天气雷达观测的雷达回波信息对这次暴雨过程的发生发展进行分析。

由连续的雷达回波反射率图像可以看出, 7月3~4日间安徽北部始终存在一条东西向中-α尺度带状回波, 回波带东部伸到江苏境内, 西部伸向河南境内, 主体在安徽北部。大于10dBz的回波带南北宽度在300km左右, 回波高度约10~11km; 而大于35dBz的回波范围明显减小, 南北宽度约100多公里, 回波高度一般在7km以下。在整个暴雨过程中, 起主要作用的是嵌在絮状回波里的一个个对流复合体(水平尺度在数十公里至100km, 也有少数情况尺度在200km左右)和个别强对流单体(水平尺度在十几公里), 回波强度在40~60dBz。对比对流复合体回波的演变与TBB的演变, 发现大于45dBz的回波覆盖区与低于-54℃的TBB范围有较好的位置对应关系, 说明云中降水的发展与对流云的强烈发展是相联系的。

从前两节的分析已经知道, 在此次强降水过程中, 有三次雨团活动期, 并在第一次雨团活动期内的08~10时和第二次雨团活动期内的17~20时, 对流云团发展旺盛, 相应在地面出现了25~35mm·h-1的强降水。在此, 重点分析比较这两个强降水时段的雷达回波特征。3.2.1 08~11时暴雨回波特征

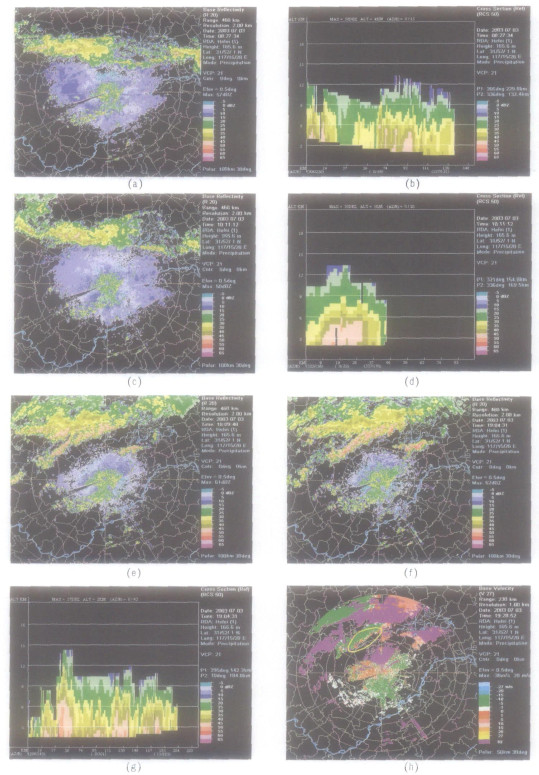

3.2.1 08~11时暴雨回波特征在东西向中-α带状回波中, 安徽西北部多块状回波活动。08时在安徽西北部的临泉上空有一个水平尺度约15km的块状强第1期郑秀云等:2003年7月淮河流域暴雨中-β尺度特征的观测分析41回波发展, 27分钟后最大回波强度达到53dBz, 大于45dBz的强回波分布在6km高度以下(图 5a、b, 见彩色附页), 此时临泉站的1小时雨量达32m m。之后该强回波减弱, 缓慢东移过程中又与周围小的回波合并发展, 10时位于太和与利辛上空, 其最大回波强度达到了55dBz, 大于45dBz的强回波仍分布在对流层中低层(6km以下), 同时在3km高度出现了50~55dBz的强回波(图 5c、d, 见彩色附页), 太和站08~10时两小时累积降水量达61.1mm, 利辛10~11时降水为17.8mm。

|

图 5 2003年7月3日安徽合肥新一代多普勒雷达图像(0.5°仰角) 08时27分反射率因子图和剖面图(a、b);10时11分反射率因子图和剖面图(c、d);18时09分反射率因子图(e);19时04分反射率因子图和剖面图(f、g);19时28分径向速度图(h);图h中圈内为近地层辐合线 |

雷达回波显示, 第二次雨团活动期, 安徽北部暴雨的出现与一次线状新生回波的迅速发展相联系。17时33分, 在东西向中-β带状回波中, 位于安徽西北部回波区的东南侧有一个很窄的线状回波新生(大约30km长、50dBz), 呈东北-西南走向; 18时09分其长度增至约50km, 其北端与主体回波相连, 强度略弱于主体回波(图 5e, 见彩色附页); 此后, 主体回波很快减弱, 而新生线状回波迅速发展, 到19时04分回波达到60dBz (此时主体回波减弱到45dBz以下), 大于45dBz的回波高度达7.5km (图 5f、g, 见彩色附页), 说明此时对流系统发展相当强盛; 到21时, 新生回波在安徽北部地区与主体回波明显脱离并东移至安徽东北部至江苏一带, 之后移出安徽。

沿线状回波做剖面, 可以看到线状回波在两小时内迅速发展的过程。具体表现为:分散的回波单体沿着一条线组织合并发展, 大于45dBz的回波高度从6km发展至7.5km, 同时对流层低层回波强度亦明显增强, 从50dBz变为60dBz。分析雷达基本速度图像发现, 线状回波的有组织发展, 是与一条长约100km的近地层风辐合的出现相联系的(图 5h, 见彩色附页), 该中-β尺度辐合线的生成极可能是促成线状回波有组织迅速发展的原因。

3.2.3 对比分析两次雨团活动期强降水的雷达回波特征表现有所不同。第一次是块状回波相对分散地发展演变, 而第二次是线状回波有组织地发展。雷达回波强度和强回波所伸展的高度也有一些差别。可以看到, 回波强度和强回波发展高度与地面降水强度是正相关的, 即回波强、强回波发展高度高, 则地面降水强度大, 反之亦然。

两次不同类型回波(块状和线状)也有共同点, 即中-β尺度回波其强度在水平和垂直方向上均存在明显不均匀性, 也就是说一个中-β尺度对流系统中还有更小尺度的活动, 因而一个中-β尺度对流系统造成的降水, 其分布亦是不均匀的。

4 结论本文通过对2003年7月3~4日发生在淮河流域特别是安徽省北部的暴雨过程比较细致的综合观测分析, 揭示了暴雨雨团的活动特征和与暴雨直接相联系的中尺度对流系统的一些发展演变特征, 得到如下初步结论:

(1) 在有利的大尺度环流背景下, 梅雨锋中-α尺度云系中的中-β尺度对流系统的发展是本次暴雨发生的直接原因。

(2) 此次暴雨过程有3次雨团活动期:3日07~15时, 15~20时, 4日02~08时, 三次雨强峰值分别出现在三次雨团活动期内。雨团基本上都是首先在中-α雨区西部(安徽西北部与河南交界的地区)生成或出现, 具有历时短、强度大等中尺度共性特征。

(3) 在不同雨团活动期里, 中-β尺度对流系统的组织发展形式有所不同; 第一次和42气象第32卷第三次雨团活动是由几个相对分散的块状中-β尺度对流复合体相继影响所致, 而第二次雨团活动则与长约100km的近地层中-β尺度辐合线的迅速发展相联系。中-β尺度对流云团的生命史与雨团的生命史并不一定相同。

(4) 本次暴雨过程中, 起主要作用的是嵌在絮状回波里的一个个对流复合体和个别强对流单体, 回波强度在40~60dBz; 回波强度和强回波发展高度与地面降水强度呈正相关关系。

致谢:感谢国家气象中心周庆亮等、安徽省气象台李劲等、国家气象卫星中心覃丹宇对本文资料收集给予的帮助及国家气象中心谌芸对本文分析工作的建议。

| [1] |

王建捷, 李泽椿. 1998年一次梅雨锋暴雨中尺度对流系统的模拟与诊断分析[J]. 气象学报, 2002, 60(2): 146-155. DOI:10.11676/qxxb2002.018 |

| [2] |

陈丽芳, 邬惠峰. 长江中下游中-β尺度云雨团活动规律和环境条件分析[J]. 浙江大学学报(理学版), 2004, 31(5): 589-600. |

| [3] |

马旭林, 刘还珠, 薛纪善, 等. 江淮梅雨锋强暴雨低涡系统发生发展的数值研究[J]. 南京气象学院学报, 2004, 27(3): 347-355. |

| [4] |

龚振淞, 王永光, 许力. 2003年夏季中高纬度环流与淮河流域降水[J]. 气象, 2004, 30(2): 30-33. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.02.007 |

| [5] |

鲍媛媛, 李锋, 矫梅燕. 2003年淮河流域特大暴雨期间低纬环流分析[J]. 气象, 2004, 30(2): 25-29. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.02.006 |

| [6] |

张芳华, 马旭林, 杨克明. 2003年6月24~25日江南特大暴雨数值模拟和诊断分析[J]. 气象, 2004, 30(1): 28-33. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.01.006 |

| [7] |

薛建军, 康志明, 张芳华. 2003年6月29日至7月2日淮河梅雨锋大暴雨过程诊断分析[J]. 气象, 2004, 30(1): 23-27. |

| [8] |

毕宝贵, 鲍媛媛, 康志明, 等. 2003年7月3~4日淮河流域大暴雨结构和形成机制分析[J]. 中国气象学会2004年年会会刊, 北京:气象出版社, 2004, 117-126. |

2006, Vol. 32

2006, Vol. 32