2004年和2005年宁波地区频繁出现暴雨,其中有两次特大暴雨还给当地带来了严重的地质灾害和暴洪。众所周知,暴雨是在有利的大尺度天气形势背景下,由中尺度系统直接产生的,而暴雨区中所有中尺度系统在暴雨的临近预报中都会有明确指示[1]。目前,多普勒天气雷达已成为短时暴雨预报的一种重要工具,其中径向速度场的分析和应用为暴雨的临近预报开辟了一个崭新的领域,特别是逆风区的理论得到了广泛的应用[2, 3]。

由于在不同地区,不同的气候条件下,不同类型的天气过程在多普勒天气雷达上的产品特征也不尽相同,这就增加了雷达产品应用上的复杂性,需要预报员不断的总结经验,分析比较不同天气背景下,不同季节的产品特征,并在必要情况下改进雷达产品的一些阈值设置。文章分别选取2004年和2005年三例典型的强对流短时暴雨和台风短时暴雨过程,应用多普勒雷达产品进行对比分析,寻找这两类短时暴雨的回波特征的异同点,并建立了宁波地区夏季对流性降水和台风降水的Z-I关系,以指导今后宁波地区夏季短时强降水的预报。

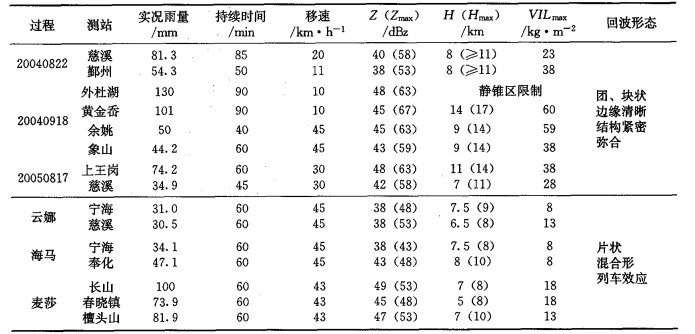

1 雨量概况2004年8月22日受副热带高压边缘控制和弱冷空气的渗透影响,宁波地区出现局地的强对流短时暴雨,慈溪、鄞州两测站分别达到78.5mm•h-1、50.4mm•h-1。2004年9月18日,宁波地区出现系统性的雷阵雨天气,慈溪的外杜湖、鄞州的黄金岙在1个半小时内雨量分别高达130mm、101mm,并引发泥石流等地质灾害。慈溪、象山测站也达到50mm•h-1左右。2005年8月17日22时到18日零时,在低层辐合、高层冷空气共同影响下,宁波地区多个自动站出现了30mm•h-1以上的对流性短时暴雨,其中余姚的上王岗自动站达到了74.2mm•h-1。

2004年8月13日登陆浙江温岭石塘镇的云娜台风和9月13日在浙江温州龙湾永强镇登陆的海马台风,在影响宁波期间,宁波地区普遍出现了100到150mm的降水,局部雨量达到250mm以上。在云娜台风影响期间,宁波地区7个测站雨量超过20mm•h-1的仅4个时次,最大雨强是31 mm•h-1。海马台风影响期间我市出现20 mm•h-1以上的共9个时次,最大的雨强为47.1mm。而在台州玉环县干江镇登陆的0509号热带风暴麦莎则给宁波东部沿海的北仑、象山带来了350~500mm的过程雨量,最大暴雨中心出现在北仑的柴桥镇,为679.3mm (水文站观测记录),虽然宁波地区7个常规测站的雨强没超过50mm•h-1,但有3个自动站超过了70mm•h-1,其中一个自动站出现了罕见的100mm•h-1,这为特大短时暴雨的分析比较提供了宝贵的资料。

2 多普勒雷达回波特征的对比分析 2.1 回波的发展演变、回波强度、垂直液态水含量的比较分析强对流短时暴雨过程中的8个站次的回波资料(如表 1所示),发现在强降水持续的1个或1个半小时内,回波强度大都在40dBz以上,其中最强的回波达到了67dBz (当时没有接到相关的冰雹报告),回波多呈团、块状,结构紧密,边缘清晰。在风暴的发展演变中,大都存在回波单体的弥合、加强,如在0822个例中,回波单体先是局地生成发展,之后与上游东移的回波单体合并加强。值得注意的是,合并后的回波又分离成两块且向相反的方向移出。而在0918个例中,慈择外杜湖和鄞州黄金岙特大短时大暴雨过程,是局地生成的回波发展加强到55dBz以上后,才与系统性东移的窄带回波合并后再次加强,然后才缓慢移出。在强回波持续的1个半小时内,雨点大而密集。

|

|

表 1 对流性强降水与台风降水中的短时暴雨的回波特征对比 |

在台风暴雨过程中,回波整体呈片状分布,且回波移速快,普遍有40~50km•h-1,中间鲜有回波单体之间的合并,但在暴雨发生地持续不断的有强回波单体移过。回波强度相对强对流短时暴雨过程时的回波强度要弱,但回波强度一般也达到了38~43dBz,在麦莎的三例特大短时暴雨过程中,单体的最强回波强度也不超过53dBz (如表 1所示),回波移速也在40km•h-1以上,但其正好处在带状的台风外螺旋云带中,其移向与轴向一致,使得同一地点不断有超过45dBz的强回波经过,因此,是这种列车效应造成了麦莎台风中的特大短时暴雨。

另外从表 1中可看出,在强对流短时暴雨时,垂直液态水含量的值都超过了20 kg•m-2,在2次特大强对流短时暴雨个例中更是达到了59~60kg • m-2。而在台风短时暴雨个例中,垂直液态水含量最大为18kg•m-2, 在总结过的这些台风个例中整张垂直液态水含量产品图中的最大值都没有超过20 kg•m-2。在0918强对流过程中余姚、象山站的雨强与海马台风中奉化站的雨强接近,0817强对流过程中的上王岗和麦莎台风中的春晓镇雨强相近,但其回波强度、出现的垂直液态水含量值等相差很大,这也从侧面反映了对流性降水中的液滴是宽谱分布,而台风降水中的液滴是窄谱分布[4],而且也说明台风过程是髙效率降水过程。

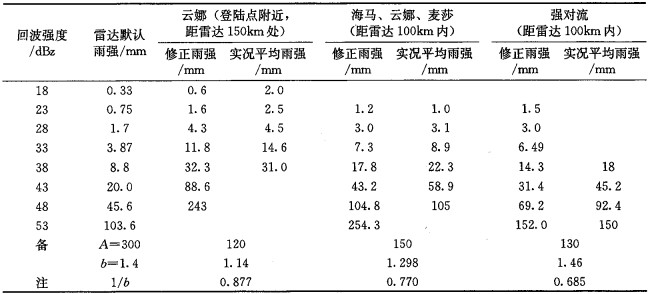

2.2 回波顶高度、速度图、剖面图的分析比较从表 1可看出,强对流短时暴雨的回波顶高度一般达到了8~10km,最高甚至可达17km,而在台风暴雨中,高度一般只有6~8km,超过10km的较少。可见强对流短时暴雨中,对流更加旺盛。从剖面的对比分析可看出(图 1,见彩页),在强对流短时暴雨过程中,回波多呈柱状,回波单体间相对独立,强回波的质心可到3~6km高度间,其中30dBz的回波顶高也能超过9km。而在麦莎台风个例中,回波单体间排列紧密,单体间40dBz以上的回波连在一起,30dBz的回波顶高普遍在6km以下,最强回波的质心普遍在3km高度下,也即是低质心(LEC)风暴[5]。云娜台风的剖面图与麦莎台风有相似特征,但回波强度相对较弱,这也致使两者的雨强相差很大。

|

图 1 产生对流性短时暴雨和台风短时暴雨的风暴RHI |

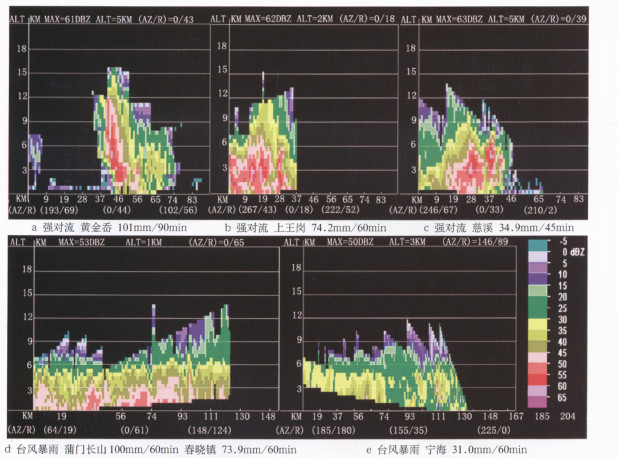

另外我们在对比分析速度图时发现(图 2, 见彩页),在8个强对流短时暴雨过程中,除2005年0817过程中的慈溪站外,其它个例无一例外的发现了逆风区的存在,即小尺度的辐合辐散非常明显。而在上述所有的台风个例中,在基本速度产品中逆风区的特征都不明显。麦莎台风个例中的3个特大短时暴雨也仅仅在风暴相对运动速度图中有弱的很小范围的逆风区存在。也即利用逆风区来预报台风过程中的短时暴雨效果不明显,而用于强对流短时暴雨的预报,从风场中捕捉中小尺度的扰动,还是很有帮助的。

|

图 2 产生强对流短时暴雨和台风短时暴雨的径向速度图 仰角0.5°,箭头所在的位置为对应短时暴雨发生的位置 |

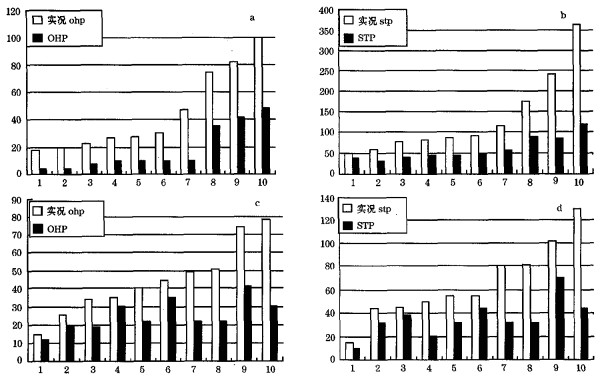

多普勒雷达配备了较完善的降水处理系统,并经过一系列质量控制步骤获得各种时空尺度的降水产品。通过着重分析比较了一小时累计降水产品OHP和风暴总降水产品STP,发现这些降水产品与实况雨量值误差较大。如在0822过程中,慈溪1小时的实况雨量为78.5mm,但OHP显示仅30.5mm,实况过程总降水81. 3mm,而风暴累计降水估计仅31.7mm。在云娜台风影响期间,实况宁海测站8月12日17时到18时的雨量为31.0mm,但OHP显示为10mm, 实况过程雨量174.0mm, 风暴总降水产品显示为88.9mm。图 3分别从强对流和台风个例中随机提取了10组数据,并按雨量大小给出下列图表,可发现不论是对流性降水还是台风降水,降水产品OHP、STP均比雨量实况偏小,且实况雨量越大,偏差也更大。在台风降水中OHP产品要比实况偏小50%左右,当实况过程雨量超过200mm时,STP产品的估计值要偏小50%以上。而在强对流降水中,降水产品的反映相对好些,但对于大的降水,降水产品仍要偏小45%以上。因此不管是台风降水还是强对流降水,这些降水产品在作预报参考时都要加以修正。

|

图 3 台风降水与强对流降水中OHP、STP与对应雨量实况对比 a.台风降水中OHP与1小时雨量实况对比 b.台风降水中STP与风暴实况累计降水量对比 c.强对流降水中OHP与1小时雨量实况对比 d.强对流降水中STP与风暴实况累计降水量对比 |

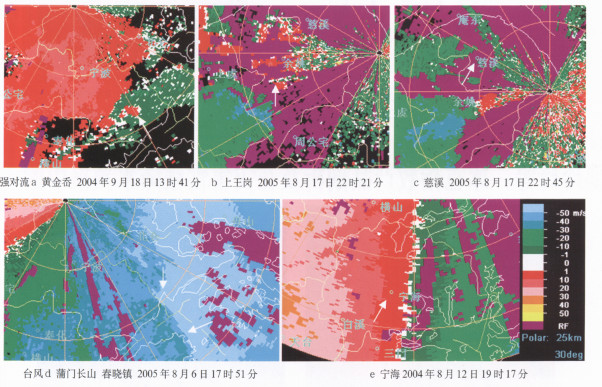

从上节降水产品OHP、STP与雨量实况比较可发现,该产品在实际应用中都存在降水估计偏小。多普勒雷达对降水的估算关键在于Z-I关系的确立,而对于不同类型的降水,Z-I的对应关系是不同的,因此Z-I关系的不确定性是造成降水产品误差的主要原因之一。根据雷达气象学中反射率因子与雨强的公式:Z=AIb,在WSR-98D中,如不更改参数,其缺省的参数值为:A=300, b=1.4。而事实上多数台站在实际工作中,一般不轻易更改这些参数。但从2004年和2005年多次热带气旋与强对流降水的观测资料分析对比中,发现在夏季的热带气旋与强对流降水中,应用缺省参数得出的雷达降水产品误差较大。如在台风云娜登陆期间实际雨强为10〜45mm • h-1,对应在0.5度仰角上平均回波强度在35~40dBz之间,与35dBz以上的回波强度相对应的实际雨强大都在15mm•h-1以上。但把回波强度35dBz代人上式,计算得出的雨强仅5.4mm•h-1,远小于实际雨强。而在强对流过程中40dBz的回波对应的雨强约是25mm•h-1,而根据缺省的公式计算的雨强仅12mm•h-1,因此,分别对夏季的台风降水和对流性降水作了Z-I关系分析。

资料采用0.5°仰角上测站的回波强度与对应的雨强,在近300组数据的基础上进行统计回归分析,得出(如表 2所示):在云娜台风登陆点附近距雷达150km处:A = 120,b=1.14;而在100km范围内,在云娜台风、海马风暴、麦莎风暴影响时,A = 150, b=1.298;而在强对流过程中得出A=130, b=1.46。这里要注意的是Z-I关系与雷达的距离是有关系的,由于不同的距离处,回波的高度不同,如云娜台风登陆点附近,距离雷达为150km,此时观测到的0.5°仰角上的回波,实际上其高度也到了3.2km,而台风回波的质心又往往低于3km,因此很少能观测到40dBz以上的回波,但实际雨强又可能很大。这在实际的预报应用中是要加以注意的。

4 讨论和结论(1) 在强对流短时暴雨个例中,对流旺盛往往存在深对流区,回波强度强,回波高度高,且移速相对较慢,在回波的发展演变中,大都存在回波单体的合并、加强,其垂直液态水含量都超过20 kg•m-2,最大达到60kg•m-2。而在台风短时暴雨个例中,回波移速快,回波强度相对较弱,回波顶高也不高;中间没有回波单体之间的合并,列车效应是产生短时暴雨的主要原因;垂直液态水含量个例中最大不超过20kg•m-2。从垂直液态水含量的分析比较,反映出对流性降水中的液滴是宽谱分布,而台风降水中的液滴是窄谱分布。另外,从剖面图的分析比较可得出:产生强对流短时暴雨的风暴质心较高,而产生台风短时暴雨的风暴往往是低质心风暴(LEC)。

|

|

表 2 多普勒雷达Z-I关系对比 |

(2) 分析比较一小时累计降水产品OHP和风暴总降水产品STP,发现这些降水产品与实况雨量值误差较大。不论是对流性降水还是台风降水,OHP产品均比实况雨量值偏小,且实况雨量越大,偏差也越大。在台风降水中,OHP产品比实况雨量值偏小50%以上,而STP也仅反映实际雨量的45%左右。而在强对流降水中,两者的偏差相对小些。因此在应用这些降水产品时都要加以修正。

(3) 本文通过Z-I关系的讨论,发现应用缺省的Z-I关系降水估计偏小。经统计回归分析得出:在云娜台风登陆点附近距雷达150km处,Z=120×I1.14; 而在100km范围内,在云娜台风、海马风暴、麦莎风暴影响时,Z=150×I1.298,即Z-I关系与雷达的距离远近有关;而在强对流过程中得出Z=150×I1.298。在实际应用中最好能根据不同的降水类型,分距离建立动态的Z-I关系,并联合雨量计进行实时订正。以上结论受样本资料的限制,其准确性还有待于以后作进一步验证。

| [1] |

肖艳姣, 张家国, 万蓉, 等. 切变线暴雨中尺度系统的多普勒雷达资料分析[J]. 气象, 2005, 31(2): 35. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.02.008 |

| [2] |

刘洪恩. 单多普勒天气雷达在暴雨临近预报中的应用[J]. 气象, 2001, 27(12): 17-22. |

| [3] |

朱敏华, 姜有山, 周红根. 两次暴雨过程的多普勒天气雷达资料对比分[J]. 气象科学, 2005, 25(1): 71-77. |

| [4] |

张培昌, 杜秉玉, 戴铁丕. 雷达气象学[M]. 北京: 气象出版社, 2001: 183.

|

| [5] |

俞小鼎, 姚秀萍, 熊廷南, 等. 多普勒天气雷达原理与业务应用[M]. 北京: 气象出版社, 2006: 413.

|

2006, Vol. 32

2006, Vol. 32