用计算机识别天气系统,国内台站己作了大量工作,蒋乐贻等在地面形势识别上作了有益尝试[1]。目前,T213风场在48小时内的预报己得到认可,成为台站预报的重要参考。该方案尝试用时间间隔6小时,水平分辨率60km的T213预报产品,在计算机识别风预报场中的槽线、切变线等影响系统的基础上,建立判别方程,制作12小时降水分县、分级预报。

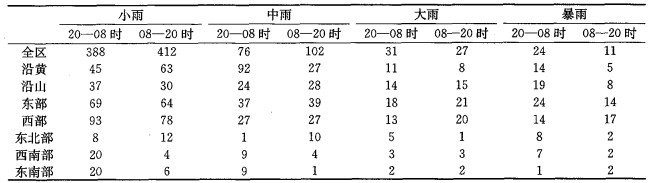

1 辖区空间地势分布和降水区划焦作位于豫西北。市区及所辖六县拔海高度在85~129m, 最高点拔海达2400m, 呈东西向排列在黄河北岸的太行山南鹿,地势北高南低,由西向东逐渐开阔。按沿黄(孟州、温县、武陟)、沿山(沁阳、博爱、焦作)、西部(孟州、沁阳、博爱)、东部(武陟、修武、焦作)、西南部(孟州、温县、沁阳)东南部(武陟、修武、温县)和东北部(修武、焦作、博爱)划区,对1980—2004年历史资料进行日降水分段统计。12小时雨量(mm)标准为:暴雨≥30.0、15.0≤大雨≤29.9、5.0≤中雨≤14.9、0.1≤小雨≤4.9。全区性降水要求5个站以上符合上述各级降水标准,统计结果见表 1。分析得出:辖区降水具有明显的分区特征,降水量比较大的区划为沿山、沿黄、东部、西部。降水越大,分布越不均匀,夜间大雨以上降水明显多于白天。

|

|

表 1 1980-2004年4-9月焦作市降水分级、分区发生次数 |

把风矢量场分解为风向Di, j、风速V i, j两个标量场。槽线、切变线以及低涡附近风向差别较大,为影响系统确定提供了依据。

2.1 用Di, j场识别槽线、台风倒槽辖区县(市)均位于34~36°N、112~114°E内。首先沿35°N线搜索105~115°E间的南北风切变格点D35, j,满足D35, j、D35, j+1、D35, j+2均为偏南风(90°<Di, j<270°), D35, j-1、D35, j-2、D35, j-3中有两个以上为偏北风(Di, j>270°或Di, j<90°)。设定j=c,然后从i=32,…,38°N,诸纬度判断Di, c+i-35、Di, c+i-35+1、Di, c+i-35+2是否有两个以上为偏南风,且Di, c+i-35-1、Di, c+i-35-2、Di, c+i-35-3是否有两个以上为偏北风,满足条件槽线越过该纬度,记录槽线在35°N线以南的跨度cs,以北的跨度cn。

台风倒槽是东南风与东北风的切变,其识别与槽类同,但每向南一个纬度,槽线东侧格点Di, j经度不变或向东推1格点。记录35°N线上的经度c和南北跨度cs。cs≥3倒槽存在。

2.2 用Di, j场识别切变线和低涡在i=32,…,37°N,j=109,…,114°E范围内,搜索连续2个纬度南北对应的Di, j和Di+1, j、Di, j+1和Di+1, j+1、…,Di, j+n和Di+1, j+n,满足风向差≥30°,且i纬度上为西南风或南南东风(Di, j-Di+1, j≥30°且145°≤Di, j<270°), 记录下切变线南侧纬度qi、起始经度qj和切变线所跨经度n (n≥2)。

对切变线起端进一步判断:如90°<Dqi+1, qj+1<145°,Dqi, qj-1、Dqi, qj-2、Dqi+1, qj-1、Dqi+1, qj-2中有一个为西北风或北东北风(270°≤Di, j≤360°或Di, j≤45°),则确定该处为低涡中心,低涡中心坐标定义为:(wi=qi, wj=qj)。

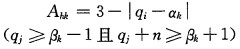

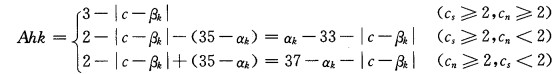

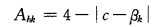

3 影响系统强度指数的确定用数组(αk, βk)代表预报站点的纬度和经度。根据各站相对于影响系统的方位,确定500、700和850hPa各层影响系统强度指数Ahk(h分别取1、2、3)。总强度Ak= A1k+A2k+A3k。各影响系统强度指数定义如下:

低涡影响强度指数:

|

切变线强度指数:

|

槽线强度指数:

|

台风倒槽强度指数:

|

若每层中有两个以上影响系统,指数的确定原则为取大值。

4 预报因子的组合与判别方程的建立 4.1 从降水三要素入手组合每一个预报时次的预报因子xk1:南北风辐合项,取预报站东西两经度700、850hPa两层辐合量均值。各经度上辐合量取34°N与36°N格点南北风分量差。

xk2:Vi, jsin(Di, j-180°)。850hPa风预报场格点(35°N、113°E)的东风分量。

xk3:为水汽条件项,取850、700和500hPa三层均值。按距离权重,用其周围4个网格点的预报量插值计算[2]。

xk4:为地面气压梯度项。西部三站和东部四站分别取海平面气压场上格点(35°N、112°E)和(35°N、113°E)的气压与其周围8格点气压差绝对值的最大值。

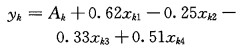

4.2 判别方程的建立

|

预报因子系数是通过提取2003、2004年多个有代表性个例的预报因子,进行归一化处理所得。方法为:把各因子对y的贡献绝对值控制在4以内,按照线性关系求系数。目的在于控制和平衡各预报因子对预报量的贡献量,避免单因子数值过大造成的降水空漏报。

通过聚类分析得出,预报日夜间0~12小时(次日白天12~24时)预报判据如下:

当850hPa三预报时次格点(35°N、113°E)假相当位温均值θse≥60℃时,

有一时次y≥8(9)或有两个以上时次y≥7,预报有暴雨。

有一时次y≥7或有两个以上时次y≥6预报有大雨。

有一时次y≥5,预报有小雨。

当50≤θse<60时,预报降一级,θse<50℃预报降两级。夜间预报用昨天20时24、30和36小时预报场,次日白天用36、42和48小时场。

5 系统简介系统采用VB.NET编程,与MICAPS安装在一台机上。自动提取数据资料,运算产生预报结果。

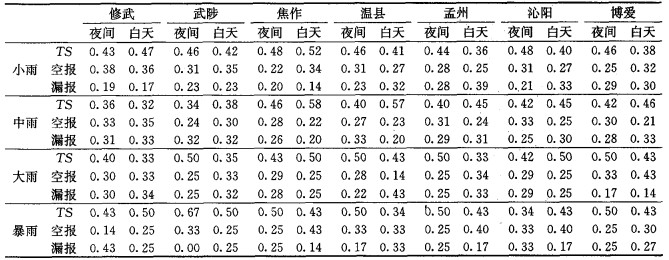

6 业务试验效果分析出现某级降水,预报与实况一致评定为正确; 预报同实况不一致时,按照实况级别降水漏报及预报级别降水空报的评定规则,对2005年预报情况进行质量评定。统计结果见表 2。从中可以看出,系统在降水分级,特别是在大雨以上降水分级预报中具有较强的预报能力。过程跟踪分析显示,空报原因主要是没有对系统进行消空和后处理而造成; 漏报的原因是该系统对下滑槽激发的热对流降水预报能力欠缺。预报误差多为一个等级,TS较低的原因跟评分规则较严有关。但该系统在2005年试验中准确做出了6月26日夜间沿黄大雨、7月2日白天西部暴雨和7月22日夜间和白天全区暴雨的预报,表明了系统在降水落区预报上具有一定的能力。

|

|

表 2 2005年试报质量评定 |

(1) 时空分布发现焦作辖区降水分布具有明显的地域分区特征,为精细化预报提供了支持。

(2) 计算机识别风预报场中的天气影响系统做降水预报,与预报员分析思路一致,便于直观检验,有利于数值预报释用能力的提高。

(3) 应用显示基于风场影响系统识别开发的预报系统,在降水精细预报中有较强的能力。其预报依赖于模式,准确率将随模式水平的提高而提高。

局地天气过程的复杂性影响预报质量今后将把短期和临近预报相结合以提高精细化预报水平。本文所提出的方法仅仅为基层气象台站降水精细化预报提供一种思路。

| [1] |

蒋乐贻, 黄炎, 姚祖庆. 地面形势识别在上海强对流预报中的应用[J]. 气象, 2000, 26(3): 28-32. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2000.03.006 |

| [2] |

张玉玲, 武辉定, 王晓林. 数值天气预报[M]. 北京: 科学出版社, 1987: 392-421.

|

2006, Vol. 32

2006, Vol. 32