2. 福建省建阳气象雷达站

2. Jianyang Meteorological Radar Station, Fujian Province

在运用雷达定量测量区域降水方面,国内外已作了不少工作,方法有很多[1, 2],如Z-I关系法[3]、平均校准法[4]、卡尔曼滤波校准法[5]、最优插值法[6]、泰森多边形法[7]等,最常用的是Z-I关系法。上海引进的WSR-88D雷达和全国布网的CINRAD雷达配备的降水估测系统都使用统一的缺省关系Z=300I1.4, 但由于降水与季节、地域、降水性质等关系很大,致使估测结果与实际雨量有较大的偏差[1],分型Z-I关系的应用提高了降水的估测精度[8],因而本文采用最优化法[9]统计得出三个不同区域三种不同降水类型共9组Z-I关系。

武夷山市是世界文化与自然双遗产地,属国家重点风景名胜区。武夷山九曲溪漂流是当地旅游业的主要项目之一,也是武夷山经济的主动脉。为了进一步拓展气象服务领域,更好地为当地经济建设服务,保障九曲溪漂流安全,在利用武夷山九曲溪自动雨量站资料的同时,充分利用建阳新一代天气雷达(CINRAD/SA)这一先进设备的探测资料,做好武夷山九曲溪流域的定量降水估测是一个很好的补充。但在实际业务应用中,发现建阳CINRAD雷达生成的降水产品特别不好用。主要原因是其降水处理算法使用来自四个最低仰角的基本反射率因子作为其缺省混合扫描[10]的输入,其中50~230km范围内使用0.5°仰角,而该仰角建阳雷达站周围有许多地物挡角,其探测范围极为有限。为了更好地运用建阳CINRAD雷达定量估测武夷山九曲溪降水,笔者自行研发了多普勒雷达定量测量武夷山九曲溪降水软件系统。

1 总体设计本软件系统共分为三部分,即最优化处理与相关性检验软件、新一代天气雷达Z-I降水处理软件、降水产品复显软件,核心是新一代天气雷达Z-I降水处理软件。

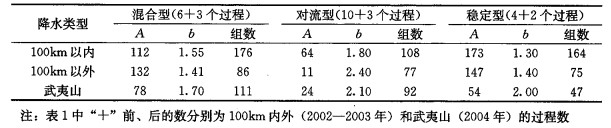

1.1 最优化处理与相关性检验软件设计该软件的主要功能是用来确定Z-I关系(Z=AIb)中常数A、b的最优值。①资料说明:统计Z-I关系使用2002—2003年福建省中北部27个气象站[1]20个过程的自记雨量资料(求100km内外的A、b值)和2004年武夷山九曲溪9个自动雨量站[1] (位于测站西北方300°~335°方位范围内)8个过程的雨量资料及建阳CINRAD雷达相应的回波强度资料。②最优化处理法:将雷达探测区分为三个区域:100km以内、100km以外和武夷山。将降水类型分为三种:混合型、对流型、稳定型(见表 1)。50km以内读取2. 4°仰角的Z值,50~230km读取1.5°仰角的Z值(个别的读取0.5°仰角,测站西北方302°~324°方位范围内读取2. 4°仰角,因为1.5°仰角有挡角)。采用9点平均法读取Z值,同时对其进行一些质量控制[1],采用最佳判别函数[1]等确定了不同区域不同降水类型共9组最优A、b值(所求结果及所用数据的过程数和组数见表 1)。

|

|

表 1 不同区域不同降水类型的A、b值及所用数据的过程数和组数(一组为一小时) |

该软件的主要功能是利用建阳CIN-RAD雷达的基数据和Z-I关系等算法准实时生成逐体扫(指逐个体扫,下同)雨强、1小时累积降水和3小时累积降水三种产品。其数据处理流程叙述如下:

1.2.1 输入数据描述需用户输入部分如新一代天气雷达Z-I降水处理软件界面(图略)的白色部分(即用户可编辑部分):①输入数据文件路径。含雷达基数据文件路径和输出文件路径两部分。②输入滞后时间。在处理实时资料时需输入该值,因为雷达基数据有滞后性,本机滞后一个体扫(约6分钟),其它机子(通过网络拷贝)可滞后10~15分钟。③选择降水类型。降水类型分为三种,即混合型、对流型和稳定型,每种降水类型对应三组不同的A、b值(见表 1)。一旦用户选择其中一种降水类型(需用户人为判断和选择),程序会自动配套相应的三组A、b值(9组A、b值已包含在程序中)。④完成以上输入后,点击“OK”按钮,程序开始执行。

1.2.2 内部数据处理描述① dBz资料读取与处理:先从基数据中读取1.5°仰角和2. 4°仰角230km范围内的雷达回波强度资料(dBz),再利用“九点平均法”(即用某一点及其周围八点共九个点dBz值先转为Z值,求平均后再转为dBz值,然后用其来代替该点的dBz值)和对方位角(含1位小数)取整等方法,将强度资料由366个径向(早期版本曾有372个径向)转为360个径向,使数据使用起来更加方便。②dBz资料选取(混合扫描):50km以内用2. 4°仰角的雷达回波强度资料(dBz),50~230km用1.5°仰角(其中测站西北方302°~324°方位范围内用2.4°仰角,因为1. 5°仰角有挡角)。③Z-I算法处理与雨强产品生成:分三部分,一是强度在18dBz以下的回波不考虑降水;二是强度在60dBz以上的回波按60dBz处理;三是利用Z-I关系算法(利用表 1中对应降水类型的三组A、b值,其中武夷山区域内用“武夷山”的A、b值),生成逐体扫雨强产品。④一小时累积降水产品生成:利用正点前一小时内的逐体扫雨强产品(除以10后)累加可生成该正点的一小时累积降水产品。软件默认体扫数为10个(体扫数不足10个时,所缺资料用已有资料的平均值代替,体扫数不足5个时,则不生成该产品)。⑤3小时累积降水产品生成:利用正点前(含正点)3小时内的1小时累积降水产品累加可生成该正点的三小时累积降水产品,软件默认一小时累积降水产品数为3个(不足3个则不生成该产品)。

1.2.3 输出数据描述输出数据有三种产品:雨强R、一小时累积降水OHP和3小时累积降水THP。

1.3 降水产品复显软件设计该软件界面含三个部分,即菜单项、数据文件选择区和图像显示区(图略)。其主要功能是用来显示新一代天气雷达Z-I降水处理软件生成的三种降水产品和求取武夷山九曲溪面雨量(将武夷山九曲溪地形边界与不同径向的交点(含方位和距离信息)读出,作为积分边界,对一小时累积降水(含多个该产品的累加)或3小时累积降水产品积分可求得武夷山九曲溪的面雨量)。

2 软件特点本软件系统的最优化处理与相关性检验软件和新一代天气雷达Z-I降水处理软件是用Visual Frotran语言编辑和编译生成的,可移植性好;降水产品复显软件是用Visual Basic语言编辑和编译生成,移植到不同的操作系统下须另配置相应的VB配置文件。三个软件都可在Windows98、2000和XP等操作系统下运行。软件界面友好,操作简单。

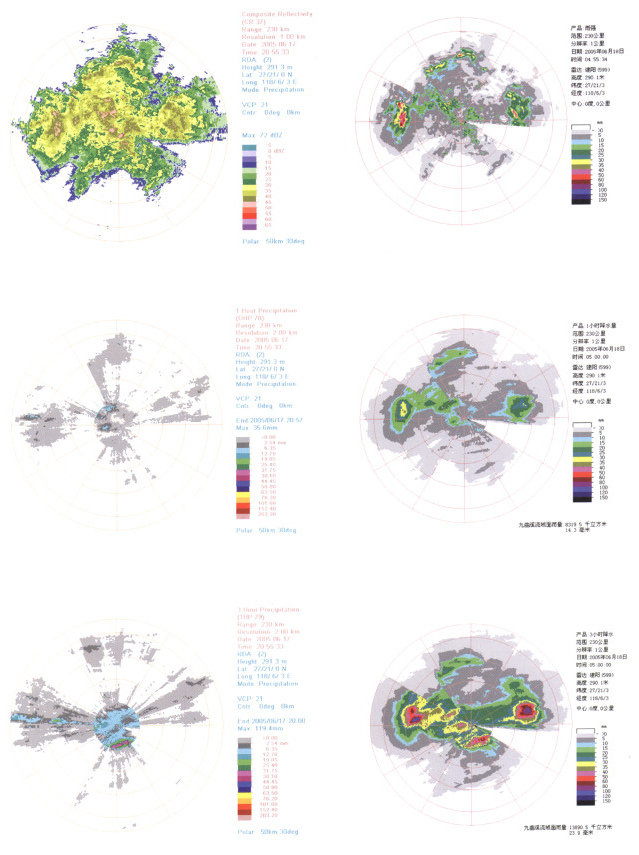

3 效果对比分析图 1 (见彩页)上一排从左至右分别为2005年6月18日同一时次(即05时55分)建阳CINRAD雷达的三种PUP产品:组合反射率因子CR、1小时累积降水OHP和3小时累积降水THP; 图 1下一排从左至右分别为由笔者研发的软件系统处理生成的相同时次的三种产品:雨强R、1小时累积降水OHP和3小时累积降水THP。对比分析图 1上、下两排图像产品可以看出,除测站东南方向外(该方向地物挡角较高),由笔者研发的软件系统处理生成的3种降水产品,比建阳CINRAD雷达的PUP降水产品有明显的改观,基本能反映出降水分布的真实情况,即在运用雷达定量估测降水方面效果更加明显,另外,该产品还可估测武夷山九曲溪流域的面雨量。

|

图 2 2005年6月18日05时55分两种降水产品效果对比分析 CR (左上)、OHP (左中)、THP (左下)为PUP产品;R (右上)、OHP (右中)、THP (右下)为研发产品 |

(1) 由笔者研发的软件系统生成的降水产品,在定量估测降水方面,比建阳CINRAD雷达的PUP降水产品效果更加明显,其估测武夷山九曲溪面雨量的功能可推广到其它的区域或流域。

(2) 表 1中3个不同区域A、b值相差较大的可能原因是:100km内、外所用的回波强度资料不在同一高度上,九曲溪流域部分处于雷达的地物遮挡区内以及武夷山与100km内外所用资料的过程不同,这些可导致Z-I关系的不确定性。这方面的工作有待于今后进一步的研究与检验。

| [1] |

陈秋萍, 余建华, 杨林增, 等. 闽中北前汛期多普勒雷达定量估测降水分析[J]. 气象, 2006, 32(4): 56-61. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.04.010 |

| [2] |

李金辉, 罗俊颉. 稳定性层状云降雨的估算研究[J]. 气象, 2006, 32(4): 34-39. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.04.006 |

| [3] |

迟竹萍, 刘欣, 陈金敏. 春秋季层状云降水过程Z-I关系计算与与讨论[J]. 气象, 2000, 26(1): 35-37. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2000.01.007 |

| [4] |

伍志方, 戴铁丕, 张培昌. 天气雷达定量测量区域降水量的校准技术及误差分析[J]. 气象, 1991, 17(10): 9-14. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1991.10.002 |

| [5] |

李建通, 张培昌. 最优插值法用于天气雷达测定区域降水量[J]. 台湾海峡, 1996(3): 255-259. |

| [6] |

尹忠海, 张沛源. 利用卡尔曼滤波校准方法估算区域降水量[J]. 应用气象学报, 2005, 16(2): 213-219. |

| [7] |

方慈安, 潘志祥, 叶成志, 等. 几种流域面雨量计算方法的比较[J]. 气象, 2003, 29(7): 23-26. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.07.005 |

| [8] |

邵玲玲, 黄炎. WSR-88D雷达降水产品的优化[J]. 气象, 2004, 30(5): 24-29. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.05.006 |

| [9] |

张培昌, 杜秉玉, 戴铁丕. 雷达气象学[M]. 北京: 气象出版社, 2001: 182-184.

|

| [10] |

俞小鼎, 姚秀萍, 熊廷南, 等. 新一代天气雷达原理与应用讲义(修订本)[M]. 北京: 中国气象局培训中心, 2004: 224.

|

2006, Vol. 32

2006, Vol. 32