气候变暖已是一个不争的事实,近百年来全球和中国的气候正经历一次以变暖为主要特征的显著变化,它对世界和我国的生态系统及社会经济产生了并将持续产生重大影响[1]。近年来,一些学者曾对全国及全球近百年气温变化趋势作过深入研究,从宏观角度分析了增温趋势及时空变化特征[2],还有些学者从理论上分析了气候趋暖对粮食生产的可能影响[3],有关气候变暖的论著已有很多,其研究角度也各不相同,但结合生产实际,揭示气候趋暖对粮食作物生长发育阶段及主要生产环节影响的文章较少。

濮阳市地处华北平原南部,位于黄河北岸,东与山东省相邻,北与河北省接壤,这里是国家粮食生产基地,当地主要粮食作物是小麦和玉米。本文分析了濮阳多时间尺度气温的变化特征,并结合当地粮食生产过程,研究了气候趋暖对粮食生产的利弊影响。

1 资料来源与方法选用濮阳1954—2004年多时间尺度的气温资料,春、夏、秋、冬季分别为3—5月、6—8月、9—11月、12月一次年2月。

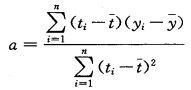

在计算气温变化倾向率a时,采用线性方法,即:

|

式中,t为时时间,y为气候要素值,i为时间序号,n为样本长度(单位为年),此文中n=51 (年),t与y表示平均,变化趋势a的单位为℃/年[4]。

分析各时段气温变异情况时,采用变异系数30年滑动平均方法,变异系数计算式为:

|

式中,Cv变异系数,Xi为样本,X为每步长内平均值,k为滑动步长(取k=30)。

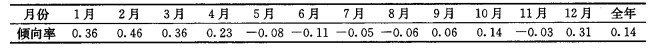

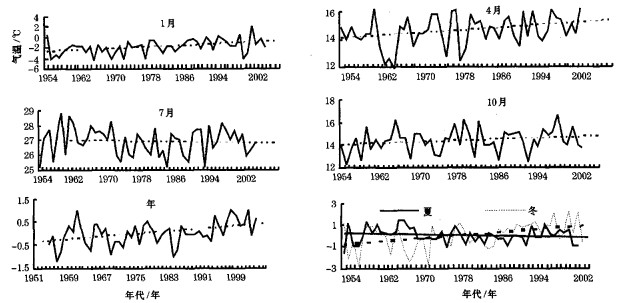

2 结果与分析 2.1 气温变化倾向率分析分别计算濮阳近51年1-12月份气温变化倾向率,其结果见表 1和图 1。

|

|

表 1 各月气温倾向率表(℃/10年) |

|

图 1 濮阳各月及季、年气温曲线图 |

从表 1和图 1中可以看出,近50年濮阳年内各季节气温变化趋势有所不同,冬、春季气温呈明显上升趋势,平均每10年气温升高0.23~0.46℃,是气候变暖最突出的时段;5—8月份气温呈略降趋势,平均每10年降低0.05~0.11℃,是气候趋凉时段;秋季各月气温从略升到略降,平均每10年升、降趋势为-0.03~0.14℃,是上述两个气温降、升阶段的过渡期;全年升温月份多于降温月份,且升温月份的升温幅度远大于降温月份的降温幅度。年平均气温呈增温趋势,平均每10年增温0.14℃。就四季气温而言,冬、春季升温趋势明显,夏季降温趋势明显,秋季气温无明显趋势变化。由此可见,所谓的气候变暖,主要是冬、春季气温升高所致。

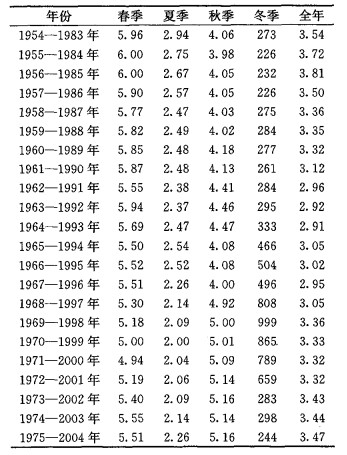

2.2 气温离散度分析变异系数是衡量一个气象要素时间序列离散程度的指标,表 2是1954年以来,濮阳春季、夏季、秋季、冬季与全年气温的30年滑动变异系数。

|

|

表 2 濮阳气温变异系数/% |

从表 2可以看出,各季节气温的变异系数以冬季最大,其次是春季,夏季气温的变异系数最小,这说明濮阳冬季的平均气温年际间波幅大,也说明春季气温多变化,不稳定。夏季平均气温年际间波幅小,气温较为稳定。就四季和全年平均气温变异系数的变化趋势而言,除夏季的变异系数呈减小趋势外,其余季节的变异系数均呈增加趋势,这说明气温的年际间波动幅度有加大趋势。

2.3 暖冬分析暖冬在以往的气象学上没有定义,是随着近些年气候变暖而产生的新的气象名词。目前各地对暖冬的划定尚无统一标准,我国气候专家通常把某年某一区域整个冬季平均气温高于气候平均值时,称该年该区域为暖冬[5]。不同时期的气候值各不相同,划出的暖冬年份也不同,本文采用1971—2000年濮阳冬季的气温平均值-0.1℃作为划分当地暖冬的气候标准,若某年冬季平均气温高于-0.1℃即为暖冬。以此标准划分,1954—2004年51年中共出现29个暖冬,其中1987年以来相继出现17个暖冬年份,是近51年来最暖的时期。

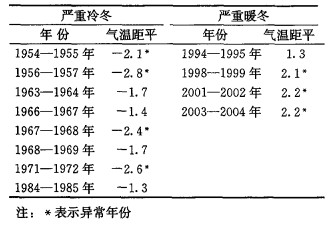

2.4 严重冷、暖事件分析根据WMO的规定,月平均气温距平大于或等于两个标准差为异常暖,小于或等于两个标准差为异常冷。如果要素序列符合正态分布,则异常冷暖事件出现的几率约为44年一遇,考虑到出现异常气候的几率较小,中国气候学家将出现几率约为10年一遇的距平大于1.3个标准差的事件定义为严重气候异常[6]。以此为标准计算出濮阳近51年的严重冷暖冬年份见表 3。

|

|

表 3 濮阳近51年的严重冷暖年份表(℃) |

由表 3可知,濮阳近51年来共出现过严重的冷冬8次,暖冬4次(其中异常冷冬4次,异常暖冬3次)。异常冷冬全出现在1972年以前,严重冷冬全出现在1985年以前,异常暖冬全出现在1999年以后,严重暖冬全出现在1995年以后,这充分说明,自20世纪90年代中期以来,濮阳已进入严重暖冬事件多发期,同时还说明近10年是50年以来最暖的10年。

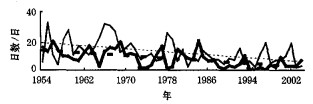

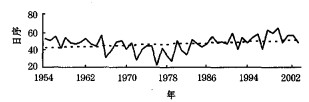

2.5 高、低温日数分析由图 2可知,濮阳的年高温日数和低温日数均呈减少趋势,平均每10年分别减少3.36天和2.35天,另据统计,近50年来濮阳年极端最高气温高于40℃的年份有12年,其中有10年出现在1980年以前,占83%,近25年仅出现2年,只占17%。极端最低气温低于-15℃的年份有18年,其中出现在1980年以前的年份有13年,占72%,近25年仅出现5年,只占28%。

|

图 2 年高温(≥35℃, 细实线)低温(≤- 10℃, 粗实线)日数曲线图 |

极端温度日数减少,极端温度中的高温趋低,低温趋高,这说明极端气温变化趋于缓和。

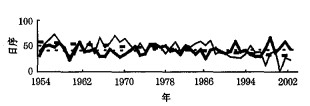

2.6 主要界限温度初终日分析对图 3分析可知,日平均气温稳定通过0℃的初日呈提前趋势,平均每10年提前4.91天,日平均气温稳定通过0℃的终日呈推后趋势,平均每10年推后1.02天,二者相加,平均每10年日平均气温≥0℃的持续日数增加5.93天,这说明农作物生长季明显延长。图 4显示,日平均气温稳定通过20℃的终日呈后延趋势,平均每10年延长2天,秋作物适宜灌浆时间延长。

|

图 3 日平均气温稳定通过0℃初(细实线)、终(粗实线)日期曲线图 初日日序:1月1日记为1,1月2日记为2, …… 终日日序:11月1日记为1,11月2日记为2, …… |

|

图 4 日平均气温稳定通过20℃的终日曲线图 日序8月1日记为1,8月2日记为2, …… |

农作物引种与当地的气温条件密切相关,1950—1960年代濮阳种植的小麦品种多为冬性品种,如中原5号、蚰子麦、阿夫、北京8号等[7]。1970—1990年代当地种椬的小麦品种多为半冬性品种,如小偃4号、百农3217、西安8号、濮阳5号、宝丰等。1990年代后期至今,当地种植的小麦品种多为半冬性和弱春性品种,如豫麦34、郑麦9023、周麦16、新宝丰等,当地引种的小麦品种属性其冬性明显减弱,偏春性化趋势明显,这种变化趋势也是人们对气候趋暖的响应。

3.2 对小麦播种期的影响随着气候的变暖,农作物的生育期也发生了明显变化。关于小麦播种期,从前在濮阳一带流传着这样的农谚,“白露早,寒露迟,秋分种麦正当时。”依此推算,小麦播种始期为9月23日前后,若按小麦播种期适宜温度指标(适宜播种温度15℃~18℃,冬前积温550℃~650℃)推算,现在当地小麦适宜播种的始期为10月3日,已后推了10天左右。

3.3 小麦越冬期缩短初冬日平均气温稳定通过0℃的初始日期推后,小麦冬前生长期延长,有利于培育冬前壮苗。冬末日平均气温稳定通过0℃的终止日期提前,小麦越冬期缩短,有利小麦安全越冬,同时麦苗恢复生长早,幼穗分化时间相对延长,还有利于成大穗。

3.4 对小麦生育中期的影响3、4月份濮阳的小麦进入生育中期,此期气温偏高,小麦茎、叶生长快,田间郁蔽加重,是小麦病虫害的多发期,病虫害有加重趋势。

3.5 对小麦生育后期的影响5月份濮阳的小麦进入生育后期,这一阶段的气温呈下降趋势,高温和干热风危害趋于减少,可使小麦植株衰变速度减缓,籽粒灌浆时间延长,有利提高小麦粒重,据当地历年小麦千粒重资料分析,小麦千粒重呈明显逐年上升趋势,上世纪80年代初期小麦平均千粒重为35克左右,近几年已上升到40克以上。

3.6 气温变化对秋粮的影响夏季气温呈降低趋势,高温日数减少,极端最高气温趋低,增加了积温的有效性,同时减少了高温对秋作物叶片的灼伤危害,对秋作物生长有利。秋作物子粒成熟期适宜气温下限为20℃,秋季日平均气温稳定通过20℃的日期明显延后,秋作物灌浆时间延长,有利于籽粒增重。

3.7 对作物病虫害的影响据统计,我国农业产值因病虫害造成的损失大约为农业总产值的20%~25%。气候变暖会使农业病虫害的分布区发生变化,低温往往限制某些病虫害的分布范围,气温升高后,这些病虫害的分布区可能扩大,从而影响农作物生长,同时还使一些病虫害的生长季节延长,使害虫的繁殖代数增加,一年中危害时间延长,另外,暖冬背景下病虫原体越冬存活基数大,作物受害可能加重。近些年来,濮阳的农作物病虫害,如蚜虫、黏虫、红蜘蛛、吸浆虫、蛴螬、蝼蛄等危害有加重趋势。以前在南方麦区才能见到的小麦赤霉病、锈病、白粉病、纹枯病也不断在襥阳出现,这预示着气候变暖后,农业病虫害的危害区域在扩大。

3.8 气候变暖对肥料、农药使用的影响气候变暖后,土壤有机质的微生物分解加快,这需要施用更多的肥料以满足作物的需要,同时肥效对环境温度的变化十分敏感,尤其是氮肥,温度增高1℃,能被植物直接吸收利用的速效氮释放量将增加约4%,释放期将缩短3.6天。因此,要想保持原有肥效,每次的施肥量将增加4%左右。

气候变暖后,危害农作物的病虫害、草害加重,必然导致农药、除草剂用量增加,这将使农业生产成本增加的同时还会使粮食受农药污染的机会增多,给另一种意义上的粮食安全带来隐患。

4 结论(1) 近50年来濮阳的年平均气温变化总趋势是升温,但月平均气温有升有降,升温最明显的月份是12月、1月、2月、3月和4月,而5月、6月、7月和8月的平均气温略有降低趋势。另外夏季≥35℃的高温日数与冬季≤-10℃的低温日数皆呈减少趋势,气候变化具有冬暖夏凉特征,积温的有效性增加。

(2) 季、年平均气温的波动幅度有增大趋势,气温变化的不确定性增加,异常冷暖事件增多。

(3) 1987年以来濮阳相继出现17个暖冬,严重暖冬年份皆出现在1994年以后,近10年是濮阳近50年来最暖的10年。

(4) 气候变暖的事实使农业生产中的热量条件更加充足,农作物生长季延长,有利于农作物产量的提高。但农业病虫害加重,农药及化肥用量增加,粮食生产成本上升的同时还使粮食受农药、化肥污染的机会增多。

从分析结果和当地粮食生产现状看,气候变暖后对当地粮食生产有利因素较多,但不利因素也很突出,如何趋利避害,确保粮食安全是需要进一步研究的问题。

| [1] |

秦大河. 气候变化:科学、影响和对策[M]. 北京: 气象出版社, 2004: 119.

|

| [2] |

丁一汇, 戴晓苏. 中国近百年来的温度变化[J]. 气象, 1994, 20(12): 19-25. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1994.12.008 |

| [3] |

高素华, 潘亚茹, 郭建平. 我国近40年温度变化及其对农业生产的影响[J]. 气象, 1994, 20(5): 36-41. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1994.05.008 |

| [4] |

贾金明, 王运行, 王树文, 等. 豫东北沙区近50年风沙气候的统计特征[M]. 北京: 气象出版社, 2004: 454-458.

|

| [5] |

张强. 何谓暖冬[J]. 气象知识, 2005(1): 63. |

| [6] |

王绍武, 龚道溢, 陈振华, 等. 近百年来中国的严重气象灾害[J]. 应用气象学报, 1999(增刊): 43-53. |

| [7] |

河南省小麦高、稳、优低研究推广协作组.小麦生态与生产技术[M].河南: 科技出版社, 410-411.

|

2006, Vol. 32

2006, Vol. 32