2. 北京城市气象研究所;

3. 北京大学物理学院大气科学系

2. Beijing Institute of Urban Meteorology, CMA;

3. Beijing University

对流天气通常是指雷暴、暴雨、冰雹、下击暴流等中小尺度天气,一般把冰雹、暴雨和下击暴流称为强对流天气。对流天气尤其是强对流天气对人们的生活和生产均有很大的影响,往往造成国民经济和人民生命财产的重大损失。2004年7月10日北京强对流暴雨造成城市交通瘫痪。2004年7月13日上海遭受雷雨、大风袭击,造成公交瘫痪、围墙倒塌伤人,渔船沉没,居民小区断电。研究这些对流天气,对于提高灾害性天气的短期、短时预报水平,有着十分重要的意义。

杨国祥等(1989)[1]在华东中尺度天气试验中,通过多年雷暴资料的统计分析,得到江淮下游地区雷暴的地理分布和雷暴的时序分布,研究了雷暴的天气气候特点与大尺度环流间的关系,揭示了该地区雷暴发生的天气气候学规律。吴正华等(2004)[2]分析了京津冀地区夏季强降水日变化特征、短历时降水气候概率和条件气候概率时空变化特征以及城市热岛对强降水分布的影响等,为京津冀地区降水的临近和短时预报提供了背景资料。徐桂玉等[3]应用三维EOF和小波统计分析方法,研究了中国南方冰雹的主要空间分布类型、季节变化特征、年际变化和年代际变化规律。刘德祥等[4]分析了中国西北地区降雹的空间分布和年、日变化及持续时间。以上研究主要侧重某种对流天气的气候特征分析。众所周知,各个地区对流天气的气候特征有较大的差别。近些年来,对于北京地区对流天气的研究,大多是利用新型探测资料开展强对流个例的分析研究[5-6]。而对北京地区对流天气的气候特征研究很少。北京地区2008年第29届夏季奥运会将在北京举行,时间定为8月上、中旬。这正是北京地区对流天气多发时段,对流天气尤其是强对流天气会影响比赛的正常进行,这就对北京地区对流天气的临近和短时预报提出了很高的要求。对流天气的气候特征分析是临近预报的基础,是做好2008年北京奥运气象服务必不可少的准备工作。为此本文对北京地区最近12年暖季(5—9月)雷暴、冰雹、暴雨和大风等各种对流天气进行气候统计和分析,为该地区对流天气的临近和短时预报提供气候背景资料。

本文所用资料为1994—2005年暖季(5—9月)共1836天北京地区20个地面气象观测站的观测资料。资料的日界为北京时20时。北京地区20个气象观测站分别为:中部的海淀、石景山、门头沟、丰台;西南部的西斋堂、霞云岭、房山;西北部的汤河口、佛爷岭、延庆、昌平;东南部的大兴、朝阳、通县、观象台;东北部的怀柔、密云、顺义、平谷、古北口。其中,中部和东南部为平原,西南部、西北部和东北部为山区。将地面观测资料处理成冰雹日期、雷暴日期、极大风速日期、极大风的风向和风速值、逐日降水量(包括20—08时、08—20时、20—20时3个时段的降水量)。然后利用相关软件进行统计得到各种统计结果。本文中对流天气是指:(1)雷暴,即伴有雷电现象(或只闻雷而不见闪电)的中小尺度天气系统;(2)暴雨,是指日雨量大于等于50mm或12小时雨量大于等于25mm的雷暴暴雨;(3)冰雹;(4)大风,包括飑线和瞬间风速达到或超过17.0m·s-1的雷暴大风。

1 北京地区暖季对流天气概况 1.1 各种对流天气的气候概率各种对流日是指当天北京地区20个气象站中有任何一站(或以上)出现该种天气现象。在下面的统计中,4种天气现象按日独立统计,可重复计数。

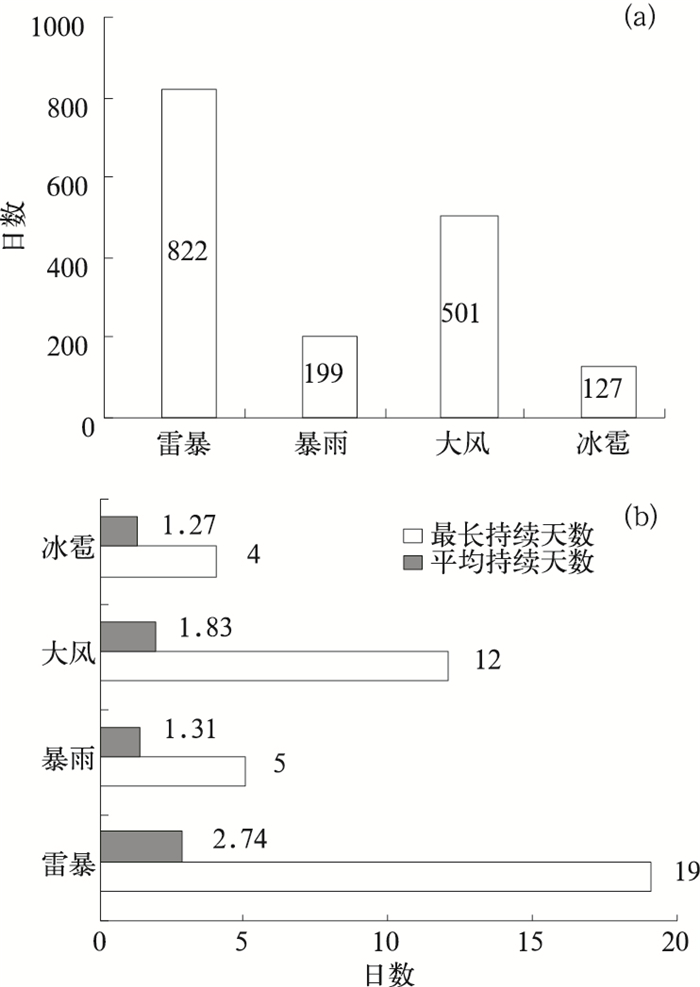

图 1a给出了北京地区1994—2005年暖季各类对流天气现象日数。从图中可以看出,北京地区暖季(5—9月)发生对流的概率很高,1994—2005年暖季共有1836天,其中雷暴日数占822天,气候概率高达47.77%(822/1836)。大风日数也较多,达到501天,气候概率为27.29%。暴雨比较少,暴雨日数为199天,气候概率为10.84%。冰雹日数最少,只有127天,气候概率仅为6.29%,但它所代表的对流最强,可能与美国超级单体类似。如果将暴雨、大风和冰雹归并为强对流天气,则它的气候概率也达29.41%(日数为540天,几种天气同时出现时不重复计数)。822个对流日数中,只有34.39%的雷暴日仅仅会听到雷声或同时有降水,但没有降雹和出现雷雨大风,雨量也没有达到暴雨标准。

|

图 1 北京地区1994—2005年暖季各类对流天气概况 (a)对流天气日数,(b)持续天数 |

图 1b给出了1994—2005年暖季(5—9月)各种对流天气的最长持续天数和平均持续天数。从表中可以看出:北京对流天气具有多日连续出现的特点,几乎可以连续3天(2.74)出现,与"雷雨三晌"的民谚相当一致。强对流天气连续出现的可能性也较大,大风可连续出现2天(1.83)。强对流中只有暴雨和冰雹平均持续天数较少,分别为1.31天和1.27天。持续数天出现对流天气的可能性非常高,最多可长达19天,大风持续出现的天数也高达12天,强对流天气中暴雨和冰雹最长持续天数一般不超过5天。

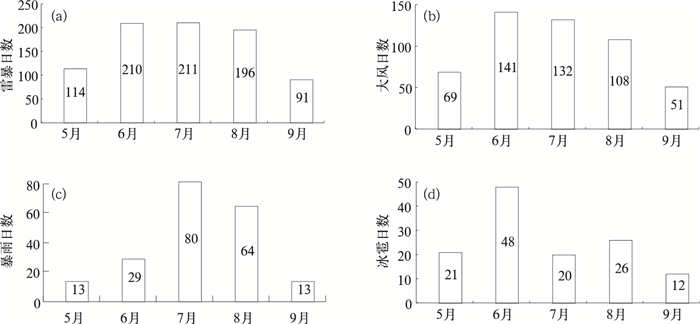

2 对流天气的月和旬分布图 2为北京地区1994—2005年暖季各类对流天气的月分布。由图可见:北京地区暖季(5—9月)中,6、7、8月为主要的对流月,雷暴发生的日数相当高,分别为210天、211天和196天,气候概率均超过50%,历史上持续时间最长(19天)的雷暴过程发生在6月份(2001年6月5—23日)。虽然6、7、8月气候概率差别不大,但对流天气类型有很显著的差别。暴雨集中在7、8月, 占总暴雨日数的69%,气候概率达19.35%。历史上持续最长(5天)的暴雨过程发生在8月上旬(1994年8月5—9日)。冰雹集中在6月,占总冰雹日数的38%,气候概率为13.33%。持续时间最长的冰雹过程(4天)发生在6月(2001年6月15—18日,2004年6月21—24日)。另外冰雹8月还有一个次高峰(从旬分布中可以看得更清楚一些)。暴雨和冰雹的月分布特征完全不同,反映两种天气的成因有很大差异,是两类不同性质的对流天气。对流性天气中,出现雷雨大风的可能性比较大,而且大风可与暴雨、冰雹相伴随,故日数较多,其月分布特征与雷暴相似,并且兼有暴雨和冰雹的分布特征。

|

图 2 北京地区1994—2005年暖季各类对流天气的月分布 |

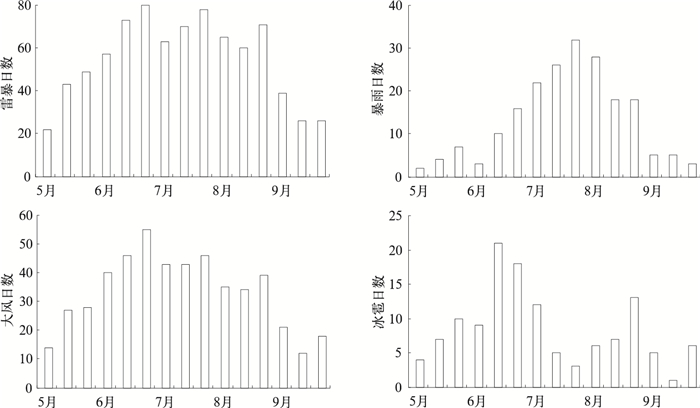

图 3为北京地区1994—2005年暖季各类对流天气的旬分布。从图中可以看出:北京地区对流季节从5月中旬开始,到9月上旬结束,长达4个月。暴雨多发季节为7月中旬到8月上旬,长达1个月。冰雹集中于6月中、下旬,8月下旬还有一个次冰雹多发期,整个冰雹季节可延续到9月下旬。7月上旬和8月中、下旬是暴雨和冰雹的混合多发期。7月中、下旬和8月上旬是冰雹的少发期,同时是暴雨的多发期,暴雨多发期与冰雹稀少期重合,反映产生这两种对流天气的环流背景有明显的差异。从大气环流季节变化的角度来看,7月中、下旬和8月上旬属于盛夏季节,低纬度暖湿的季风气团北上直达华北,因而是北京暴雨的多发季节;但此时高空副热带西风急流轴处于一年中最北的位置,不利于冰雹的发生。同时,暴雨多发期与冰雹稀少期重合还可能表明,虽然两者都是由对流产生,但产生暴雨和冰雹的中尺度对流系统在结构和机理上可能存在很大的差异。

|

图 3 北京地区1994—2005年暖季各类对流天气的旬分布 |

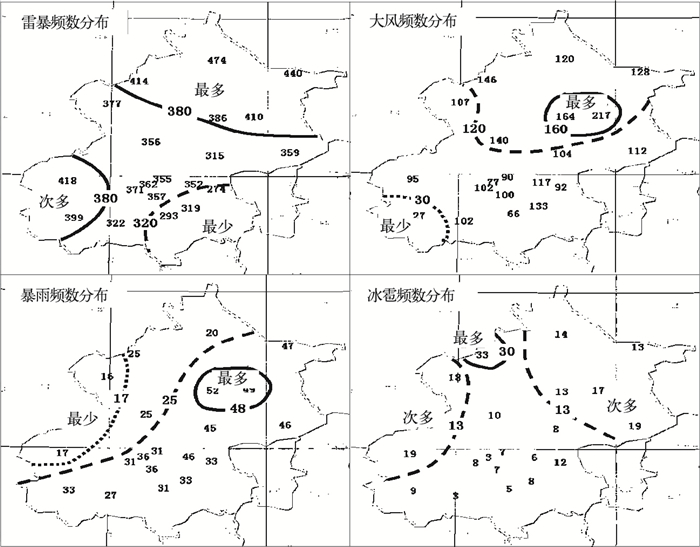

北京地区12年20个测站对流天气日的频数分布表明,北京西北部、东北部及西南部山区多对流天气,雷暴日数超过380天,其中西北部的汤河口最大,达474天,中部和东南部的平原地区对流天气较少,雷暴日数不足300天(见图 4中雷暴对流日的频数分布)。

|

图 4 1994—2005年暖季各种对流天气日的频数分布 |

暴雨与西南季风有关,其地理分布也呈西南—东北方向的带状分布(见图 4中暴雨对流日的频数分布)。东北部山区、中部和东南部平原地区是暴雨的多发区,暴雨日数一般超过30天;而西北部的延庆和西南部的西斋堂较少发生暴雨,暴雨日数不超过17天。另外,暴雨与地形关系密切,怀柔、密云具有喇叭口状的地形,是发生暴雨最多的地方,暴雨日数分别达到52天和49天。

冰雹的分布山区明显多于平原(见图 4中冰雹对流日的频数分布),其中位于北京西北部山区的佛爷顶降雹最多,冰雹日数达33天,东南部平原地区降雹较少,冰雹日数不到10天。冰雹日数的这种地理分布与北京地区冰雹路径以及北京地形有一定的关系,北京地区冰雹路径主要为西北路径和偏西路径,大多数强对流系统下山后有所减弱。

西北部和东北部山区大风偏多,大风日数一般超过120天,其中东北部的密云最大,达217天,怀柔次之,为163天。西南部的霞云岭大风最少,大风日数只有27天(见图 4中大风对流日的频数分布)。

另外还值得一提的是,从整体上看,冰雹的地理分布和大风、雷暴都有一定程度的相似性,但与暴雨的分布差异非常显著,它可能也反映出前面提到过的产生冰雹和暴雨的对流系统在结构和机理上存在显著的不同。

4 各类对流天气之间的关联为了了解各类对流天气的发生之间是否存在某种关联,还按每个测站发生上述4种对流天气的频率进行了统计。在1994—2005年暖季(5—9月),北京地区雷暴出现7353站次,冰雹出现232站次,暴雨出现679站次、大风出现2225站次,气候概率分别为20.02%、0.63%、1.85%、6.06%。显然对于每个测站来说,出现对流天气的气候概率并不是非常高,特别是暴雨和冰雹这样的强对流天气,其气候概率非常小,只有1%左右,属于罕见的小概率事件,因此对它们的定时、定点、定量预报是一个非常困难的问题。上述气候概率可以作为检验预报有无技巧的参考。

表 1进一步列出了雷暴、冰雹、大风、暴雨4类对流天气之间的关系,从表中可以看出,在雷暴天气现象中,单纯的雷暴占多数(4634站次),占雷暴总站次的63.05%,表明大多数对流较弱,仅仅会听到雷声,有雷雨但没有降雹,也没有达到暴雨标准、或产生雷雨大风。闻雷同时伴有暴雨者共有679个站次,占9.23%。同时伴有大风者2224站次,占30.25%。同时伴有冰雹者230站次,占3.13%。上述雷暴和其它3种对流天气之间的关联说明,虽然只有不到十分之一的雷暴可以达到暴雨标准,但伴有大风的概率却高达30%。它表明即使雨量较小甚至本站没有测到降水,但许多情况下仍会受到雷雨大风的影响。大多数雷暴不会带来冰雹,只有极少数的强雷暴才会带来冰雹。

|

|

表 1 雷暴、冰雹、大风、暴雨4类对流天气之间的关联 |

冰雹属强对流天气,几乎所有的冰雹(99.14%)伴随雷暴,有2次冰雹没有雷暴很可能是漏测(没有听到雷声)。同时伴有大风者有167个站次,占71.98%。同时伴有暴雨者39站次,占16.81%。同时伴有大风(和/或)暴雨者有173个站次,占74.57%,表明四分之三的冰雹都伴随其他强烈天气现象(暴雨和大风)。冰雹伴随大风的概率远超过暴雨,可能是由于降雹时对流云云底的下泻气流都非常强,它们到达地面后的外流边界具有阵风锋(gust front)的性质,所到之处出现大风天气,因此产生冰雹的对流系统可能更接近美国的超级单体或强风暴的概念。由于冰雹一般降水量不大,故伴随暴雨的概率很小。

暴雨伴随大风的概率为35.64%,远低于冰雹伴随大风的概率(71.98%),而暴雨伴随冰雹的概率更小,仅为5.74%。它从另一个侧面又一次反映出产生暴雨和冰雹的是两类性质不完全相同的对流系统。

大风几乎100%和雷暴相伴随,2225个站次大风天气中,只有一次出现大风冰雹而没有雷暴相伴(如前所述,它可能是漏测的缘故),因此它们都是雷雨大风。但是反过来,如我们在前面已经看到的,有雷暴发生时,伴随大风的概率只有30%。也就是说,只有不到三分之一的强对流才会伴随大风。大风伴有暴雨者有242个站次,占10.88%。同时伴有冰雹者有167个站次,占7.51%。

5 暴雨和冰雹日较差的比较利用资料中冰雹的发生时间以及20—08时和08—20时两个时段的12小时降水量记录还可以通过一些简单的统计,获得一些冰雹和暴雨这两类强对流天气日变化方面的特征。表 2给出了暴雨站点和暴雨日两个时段的12小时平均降水量。如果以20—08时代表夜间降水,08—20时代表白天降水,则从表 2可见,无论是站点数还是天数、平均降水量都说明,暴雨有明显的夜发性,即夜间次数多,降水量更大。特别值得注意的是,虽然夜间暴雨和白天暴雨发生的天数相差不多(4天),但夜间暴雨发生的站次和降水量明显大于白天暴雨,也说明了夜间暴雨天气过程一般影响的范围比白天暴雨大,降水强度也比白天暴雨要大一些。从某些极端暴雨个例也能反映北京的暴雨具有夜发性,例如1998年6月30日的北京极端特大暴雨就是发生在夜间,它的24小时最大降水量为281.4mm,但夜间12小时的降水量为229.1mm,占了绝大部分;而白天降水量最大只有52.3mm。

|

|

表 2 白天和夜间暴雨的对比 |

冰雹和暴雨不同,集中发生在午后到傍晚,占冰雹总站次的76.16%。夜间非常少,上午到中午也不多。从1小时频次来看,午后到傍晚冰雹发生的频次更是远远大于夜间和上午(见表 3)。冰雹发生时间的日变化与暴雨的显著差异又一次反映出造成暴雨和冰雹的对流系统是两类结构和机理有明显不同的对流系统。

|

|

表 3 冰雹特征 |

通过对北京地区最近12年暖季(5—9月)各种对流天气(雷暴、暴雨、大风、冰雹)的统计,可以为对流天气的临近预报提供以下很有参考价值的气候背景知识。

(1) 北京地区暖季发生对流的气候概率很高,按日数统计雷暴的气候概率接近50%,而且约有1/3的雷暴会伴随雷雨大风。但是大多数雷暴的雨量达不到暴雨的程度,伴随冰雹的雷暴气候概率最小。北京地区的对流天气具有显著的持续性,一般的雷暴可连续出现3天(即民谚所称“雷雨三晌”),大风、暴雨、冰雹等强对流天气也可连续出现2天。

(2) 北京地区对流季节从5月中旬开始,到9月上旬结束,长达4个月, 6、7、8月为主要的对流月,发生雷暴的气候概率均超过50%;暴雨多发季节为7月中旬到8月上旬,持续1个月;冰雹集中期分为两段,第一段在初夏(6月中、下旬),第二段较短,在8月下旬。大风的月分布特征与雷暴相似,并且兼有暴雨和冰雹的分布特征。

(3) 北京地区对流天气具有明显的地理分布特征,雷暴、冰雹和大风,北部、东北部及西南部山区明显多于平原,而暴雨则呈西南—东北方向带状分布,平原地区暴雨较多。

(4) 气候统计还表明,暴雨和冰雹可能是由两种性质不同的对流产生的。它表现为,同一测站同时出现暴雨和冰雹的概率非常低,只有百分之几;冰雹伴随大风的几率超过2/3,而暴雨伴随大风的几率不到1/3;冰雹大多发生在午后到傍晚,而暴雨夜间发生的次数和雨量都大于白天。因此它们在临近预报中应该有不同的预报思路。

应该指出,本文在冰雹和暴雨日变化规律方面的统计和分析还比较简单,还有进一步深化的可能。此外,本文的工作是有关2008年奥运会气象保障科学技术研究的第一部分,其他部分包括对流天气发生当天的地面和高空气象要素、强对流天气的雷达回波发生源地和移动路径、对流天气的大尺度环流背景等的气候分析研究也已基本完成,将陆续成文发表。

| [1] |

杨国祥. 华东对流性天气的分析预报[M]. 北京: 气象出版社, 1989: 8-32.

|

| [2] |

吴正华, 陈明轩. 京津冀地区夏季(6—8月)短历时降水气候分析[C]. 中美强对流天气临近预报技术国际研讨会文集. 2004: 264-269.

|

| [3] |

徐桂玉, 杨修群. 中国南方冰雹气候特征的三维EOF分析[J]. 热带气象学报, 2002, 18(4): 383-393. |

| [4] |

刘德祥, 白虎志, 董安详. 中国西北地区冰雹的气候特征及异常研究[J]. 高原气象, 2004, 23(6): 795-803. |

| [5] |

王令, 康玉霞, 焦热光, 等. 北京地区强对流天气雷达回波特征[J]. 气象, 2004, 30(7): 31-35. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.07.007 |

| [6] |

蔡晓云, 宛霞, 郭虎. 北京地区对流云天气闪电特征及短时预报[J]. 气象, 2003, 29(8): 16-21. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.08.004 |

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33