2. 南京大学大气科学系

2. Department of Atmospheric Sciences, Nanjing University

2005年9月19—21日,受低空切变线、冷空气和副热带高压边缘西南气流等的共同影响,山东省中南部地区出现区域性暴雨,其中多处大暴雨,特别是平邑县出现特大暴雨,过程降水量为291.8 mm。这是山东省2005年范围最广、降水量最大的一次暴雨过程,并伴有雷暴等强对流天气。在秋季出现这样大的区域性暴雨,在历史同期也是少见的。应用临沂市气象局中尺度数值模式MM5对此次暴雨过程进行了较为成功的数值模拟,并利用湿位涡这一能同时反映大气动力、热力和水汽性质的综合物理量对该暴雨过程进行了诊断分析,从而揭示中尺度湿位涡的结构特征和演变性质,来探讨湿位涡在切变线暴雨过程中的反映和作用。近年来,湿位涡的概念和理论得到了深入的研究和应用。吴国雄等[1]证明绝热无摩擦的饱和湿空气具有湿位涡守恒的特性,并由此研究了湿等熵面和等压面上的湿位涡及倾斜涡度的发展。依据湿位涡理论,文献[2-5]分别对我国台风、西北涡、西南低涡和锋面等暴雨过程进行了湿位涡诊断分析,表明湿位涡分析对暴雨天气的落区和强度预报有很高的参考价值。

1 天气过程和模式方案简介 1.1 天气过程的环流背景2005年9月19日08时(图略),在500hPa图上,副热带高压异常强大,588dgpm线呈东西向带状控制了37°N以南地区,脊线位于29°N附近,西脊点到达90°E,其西侧强盛的西南气流北伸到35°N附近。另外,贝加尔湖附近为低涡环流和-20℃的冷中心,中纬度地区为平直的西风气流。相应的700hPa、850hPa图上,在贝加尔湖附近都为冷涡,在陕西南部、河南北部到山东中南部形成切变线。之后, 切变线南侧的西南气流逐渐加强,到20日08时(图略),850hPa、700hPa分别形成12、16m·s-1的低空西南急流,并与贝加尔湖冷涡区分裂南下的冷空气相遇,导致山东自西向东普降暴雨,局部大暴雨,到21日08时,随着副热带高压的减弱,切变线南压,山东的降水过程逐渐结束。

1.2 MM5模拟方案设计19日20时到21日08时,山东中南部主要有两个强的降雨时段,都达到了暴雨量级,分别为20日清晨到上午和21日清晨。本文利用中尺度数值模式MM5,通过对暴雨过程的数值模拟以及湿位涡的诊断分析,来探讨暴雨两次加强的原因。

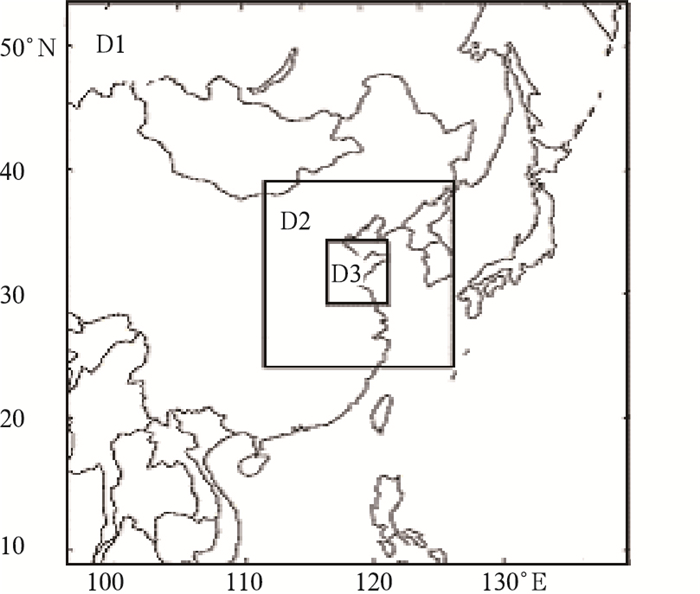

数值模拟试验采用PSU/NCAR的MM5模式(V3.6版本),以1°×1°NCEP的GFS全球分析场资料为初始和侧边界场,使用非静力平衡的动力框架和双向作用的三重网格嵌套,三重嵌套的网格距分别为45km、15km、5km(图 1),格点数均为121×121,中心点为35.0°N、118.0°E,垂直方向上为不等间距的23层的σ坐标,模式顶为100hPa。模拟试验所采用的物理过程主要包括简单冰相显式水汽方案、Kain-Fritsch对流参数化、MRF边界层参数化和云辐射方案等,模拟时间从19日08时到21日08时,模拟结果逐小时输出。

|

图 1 模拟试验中的三重网格嵌套 (D1:45km;D2:15km;D3:5km) |

从D1输出的大尺度环流形势场看,较好地模拟出了暴雨的主要影响系统:副热带高压、西风槽、低涡环流和切变线等。如从模式输出的风场分布中(图略),可清楚地分析出850hPa位于36°N附近的切变线,从暴雨区风场的垂直剖面图上(图略)可以看出,在600hPa以下,暴雨区上空风向呈顺时针旋转,由1000hPa上的东北风转为600hPa的西风,有暖平流存在,而在对流层顶部,风向呈逆时针旋转,由300hPa上的西风转为100hPa的西南风,有冷平流存在。同时从流场分布看,高空200hPa(图 2a)从长江流域到华北南部为范围广大的高压区,山东处在高空辐散区中;低空850hPa(图 2b)副热带高压呈东北到西南走向,中纬度处在副热带高压和大陆高压之间的西南风和偏东风切变区中,而且切变线上活跃着多个中小尺度的气旋式涡旋,鲁南就处在气旋式涡旋的前部。以上高低空风场和流场的配置都有利于大降水的产生。

|

图 2 2005年9月19日08时至20日08时200hPa(a)、850hPa(b)的模拟流场 |

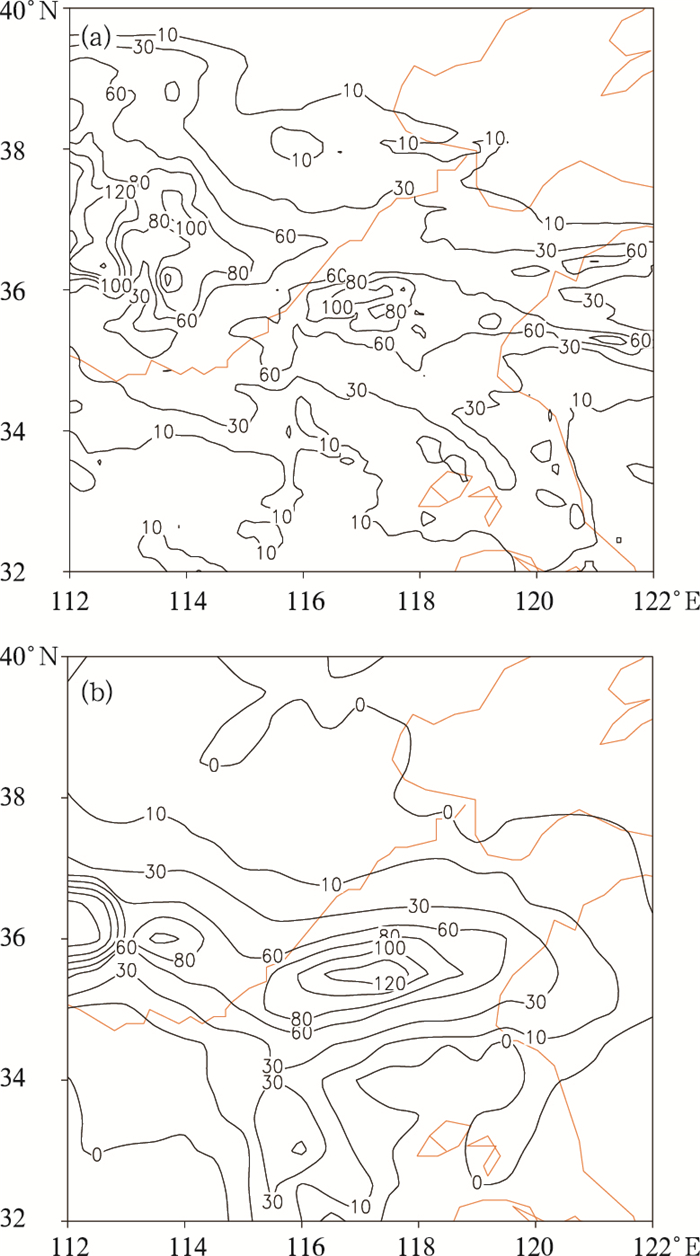

比较三重网格嵌套的24小时累积降水量发现,随着水平分辨率的提高,模拟的降水量也越来越大,且降水区和中心位置(如图 3a)都基本与实况雨量(图 3b)相一致,雨带都呈东西走向。由于本次过程是中低空切变线引起的强降水,降水范围较广,第二重嵌套已经可以把降水区的位置、雨带走向、降水中心位置和降水强度等比较接近实况地模拟出来,因此选用第二重嵌套的模式输出资料进行湿位涡的计算和诊断。

|

图 3 2005年9月19日08时至20日08时24小时模拟雨量(a)和实况雨量(b) (单位:mm) |

p坐标下湿位涡(ζMPV)的守恒方程为[5]:

| $ \begin{gathered} {\zeta _{MPV}} = - g\left( {{\zeta _p} + f} \right)\frac{{\partial {\theta _{{\text{se}}}}}}{{\partial p}} + g\frac{{\partial \upsilon }}{{\partial p}}\frac{{\partial {\theta _{{\text{se}}}}}}{{\partial x}} \hfill \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\; - g\frac{{\partial u}}{{\partial p}}\frac{{\partial {\theta _{{\text{se}}}}}}{{\partial y}} = 常数 \hfill \\ \end{gathered} $ | (1) |

将其写成分量形式:

| $ {\zeta _{MPV1}} = - g\left( {{\zeta _p} + f} \right)\frac{{\partial {\theta _{{\text{se}}}}}}{{\partial p}} $ | (2) |

| $ {\zeta _{MPV2}} = g\frac{{\partial \upsilon }}{{\partial p}}\frac{{\partial {\theta _{{\text{se}}}}}}{{\partial x}} - g\frac{{\partial u}}{{\partial p}}\frac{{\partial {\theta _{{\text{se}}}}}}{{\partial y}} $ | (3) |

其中ζMPV1是湿位涡的垂直分量,其值取决于空气块绝对涡度的垂直分量与假相当位温的垂直梯度的乘积(ζp为垂直方向涡度,f为地转涡度,θse为假相当位温),为湿正压项。ζMPV2是等压面上的水平分量,为湿斜压项,它的数值由风的垂直切变和θse的水平梯度决定。根据上述理论和公式,利用MM5模式输出结果,用湿位涡的处理软件,可直接处理成ζMPV1和ζMPV2两分量等的图形。湿位涡的单位为PVU(1PVU=10-6m2·s-1·K·kg-1)。

由公式(1)可知,在湿位涡守恒的制约下,由于θse面的倾斜,大气水平风垂直切变或湿斜压性的增加,能够导致垂直涡度的显著发展,湿等熵面倾斜越大,气旋性涡度增长越激烈,越容易造成暴雨天气,这种涡度增长称为倾斜涡度发展[1]。

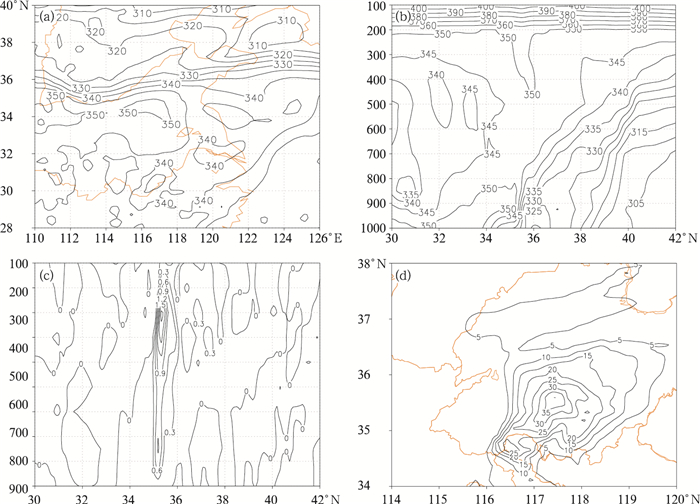

3 假相当位温的分布特征从9月19日20时开始,中纬度地区低层θse等值线逐渐密集,在35~37°N之间形成θse等值线密集区(图 4a),位于副热带高压北缘和低层切变线附近。若以345K为特征线,特征线以南为θse的高值区,即与高温、高湿区相对应,而特征线以北则为低温低湿的θse低值区,因此,这个θse等值线密集带正是冷暖空气团交汇的锋区所在,强降水就出现在θse等值线密集带中。在沿强降水中心117.2°E经向垂直剖面图(图 4b)中,由于冷暖空气的交绥,大气温湿结构发生变化,形成湿斜压锋区,在35~37°N范围内θse线陡峭密集。根据倾斜涡度发展理论,θse面的陡立使得大气湿斜压性增加,导致对流层低层气旋性涡度的显著发展,且入侵的冷空气通过降低低层稳定度和强迫中层较暖空气抬升,触发不稳定能量的释放,促进了该地区垂直上升运动的显著增长。从图 4c垂直速度经向剖面图上可以看出,上升运动速度区从低层到高层呈柱状,影响系统具有明显的中尺度特征,在300~400hPa有垂直速度高值中心达到了1.9m·s-1,中高层的上升速度明显大于低层,说明高层的抽吸作用明显,能把暖湿空气带到很高的高度上后再形成辐散,进一步促进低层的辐合,非常有利于强降水的产生。强降水就产生在θse线陡峭密集区内,从模拟的小时雨量场(图 4d)中可以看出,θse线陡峭密集区附近有大于35mm的降水中心。

|

图 4 2005年9月20日07时850hPa的θse水平分布(a)、沿117.2°E的θse(b)和垂直速度(c)的经向垂直剖面图、20日07—08时模拟雨量(d) (单位:θse为K、垂直速度为m·s-1、雨量为mm) |

为了揭示湿位涡的时空演变特征与暴雨发展的关系,用每小时输出一次的高分辨率的数值模式结果,以出现在35.7°N、117.2°E附近的暴雨为例,对湿位涡的时空演变特征进行了诊断分析。

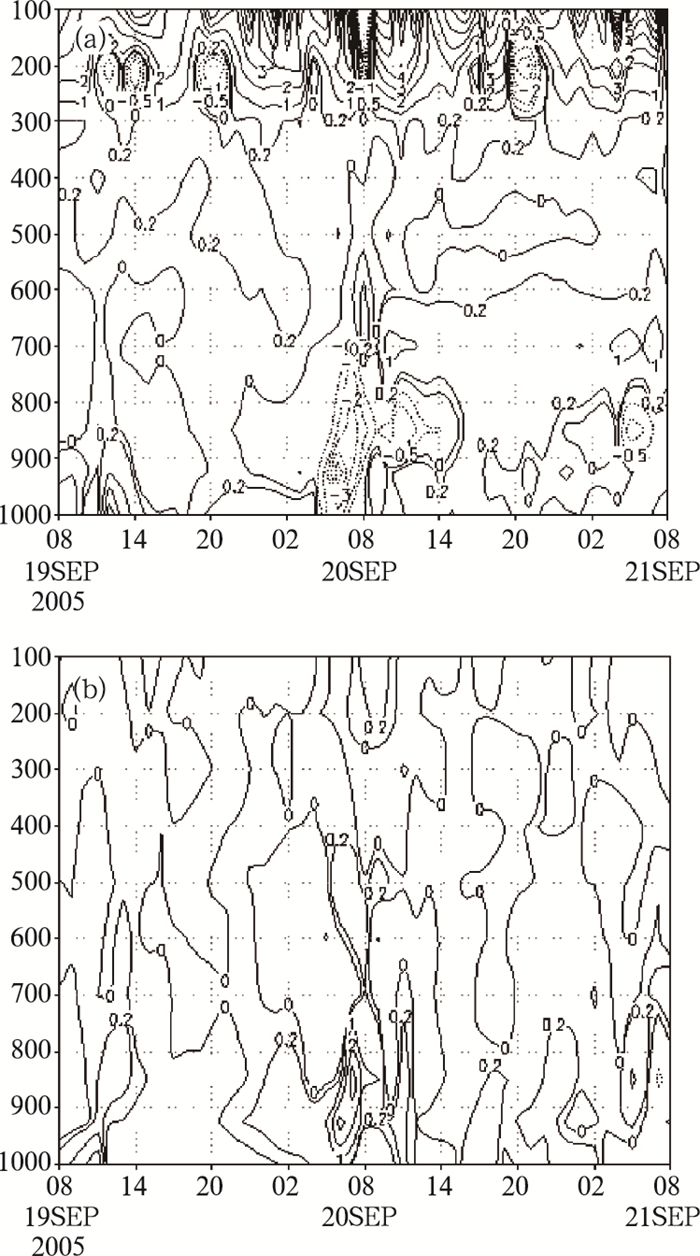

从图 5aζMPV1的时间垂直剖面图中可以看出,300hPa以上ζMPV1波动明显,ζMPV1正值区表明对流层高层为对流稳定。20日03时之前,暴雨区上空对流层低层为弱的正ζMPV1所控制,表明大气处于稳定状态。从03时开始,ζMPV1出现负值,并逐渐增强,到07时达到最强为-3.3PVU,出现在925hPa附近。此时300hPa以上为ζMPV1正值高值区,并有正值ζMPV1从对流层高层向下伸,与低层负值ζMPV1相互作用,降低了低层稳定度,在低层形成冷的斜切面,强迫较暖空气抬升,导致不稳定能量及潜热能的释放,有利于暴雨的产生。之后,ζMPV1从高层到低层逐渐转为正值,到11时整层都为正值,大气处于稳定状态,降水出现了间歇期。到20日20时,对流层低层开始出现弱的ζMPV1负值,降水开始,21日03时至08时,850hPa附近为ζMPV1负值,最小值为-1.2 PVU,ζMPV1没有第一场暴雨的强,雨强没有第一场暴雨的大,但降水时间持续较长。

|

图 5 2005年9月19日08时至21日08时过35.7°N、117.2°E格点的ζMPV1(a)、ζMPV2(b)时间垂直剖面图 (单位:10-6m2·s-1·K·kg-1) |

从ζMPV2变化情况看(图 5b),在19日20时之前,整层ζMPV2的数值都较小,大气的湿斜压性小。之后低层850hPa以下ζMPV2正值略有增大,为0.2PVU。从20日05时开始ζMPV2正值显著增大,到10时,700hPa以下形成ζMPV2正值柱状等值线密集区,大气湿斜压性增强,最大值出现在07时925hPa附近,达到了4.6PVU。因为在此期间,700hPa以下垂直风切变明显,已经存在很强的低空急流,暖高湿区又位于黄淮中南部,低空急流和暖湿气流的加强导致了ζMPV2的显著增加,使降水加剧[1]。其后ζMPV2迅速减弱,维持在0.2PVU以下,到21日03时再一次加强,在800~900hPa之间有大于1.0PVU的中心,降水加强。

综合来看图 5a、b中ζMPV1、ζMPV2的分布,在主要降水时段内,同时满足ζMPV1<0、ζMPV2>0。根据倾斜涡度发展理论,在大气为对流不稳定的条件下ζMPV1<0,ζMPV2>0垂直涡度才能得到较大增长,这种ζMPV1和ζMPV2的配置非常有利于强降水的产生。配合降水量图可以看出(图 3d),在35.7°N、117.2°E附近,对流层低层ζMPV1、ζMPV2的增强阶段,07—08时1小时雨强达到30.5mm。在对流层顶部附近ζMPV1>>ζMPV2,而在对流层中低层ζMPV2与ζMPV1基本上具有相同的量级,说明湿斜压作用很强,与湿正压作用相当。暴雨结束后,这种ζMPV1<0和ζMPV2>0的分布不存在。

5 等压面上的湿位涡分布特征从以上分析可知,ζMPV1负值区和ζMPV2正值区主要集中在500hPa高度以下。下面以850hPa为例,来探讨湿位涡在等压面上的分布特征。

19日02时(图略),河北南部到河南北部有中心值为-0.2PVU的ζMPV1负值区,同时配合中心值为1.0PVU的ζMPV2正值区。该ζMPV1负值区和ζMPV2正值区沿切变线东移,并逐渐加强,鲁南的强降水自西向东开始。到20日08时在35.7°N、117.2°E附近形成了一个强的ζMPV1负值中心(图 6a),为-3.2PVU,同时在35.5°N、116~118°E一带有两个ζMPV2正值中心(图 6b),最大值为5.0 PVU。此ζMPV1负值区和ζMPV2正值区正处于切变线上气旋式涡旋的前部,低空西南急流的辐合区中,处于θse等值线密集带和θse陡峭密集区中,该地带正是冷暖空气交汇的地带,非常有利于水汽辐合、垂直涡度剧烈发展,有利于强降水的产生。配合以上降水量图发现,强降雨区主要出现在ζMPV1负值区和ζMPV2正值区等值线密集区附近,降水中心位于ζMPV1负值中心前部对流不稳定区中。其后ζMPV1、ζMPV2中心缓慢东移,强度减弱,雨强也有所减小。

|

图 6 2005年9月20日07时850hPaζMPV1(a)、ζMPV2(b)的水平分布 (单位:1PVU,▲为20日07—08时降水中心) |

(1) 副热带高压稳定异常强大,其边缘强盛的低空急流不断向中纬度地区输送暖湿气流,低层切变线是主要的影响系统,并与北方分裂南下的冷空气相遇,形成了此次秋季罕见的暴雨天气过程。

(2) 中尺度数值预报模式对此次切变线暴雨过程的降水量级及落区、影响系统、物理量场特征模拟效果好,利用其高时空分辨率的模式输出结果,有助于更细致地掌握暴雨系统演变规律和空间结构,对暴雨的发生时间及落区预报有一定的指导意义。

(3) 这场暴雨产生在θse等值线密集区和θse面陡峭密集区附近,θse面的陡峭易导致湿斜压涡度发展,有利于降水加剧。

(4) 湿位涡在这次山东切变线暴雨过程中具有较好的指示性。当对流层低层ζMPV1 < 0,同时ζMPV2>0时,暴雨易发生。强降雨区主要出现在ζMPV1负值区和ζMPV2正值区等值线密集区附近,降水中心位于850hPa的ζMPV1负值中心前部对流不稳定区中。这综合反映了暴雨区大气中对流不稳定和斜压不稳定的发展,对暴雨天气的落区和强度预报有很高的参考价值。

| [1] |

吴国雄, 蔡雅萍, 唐晓菁. 湿位涡和倾斜涡度发展[J]. 气象学报, 1995, 53(4): 387-404. DOI:10.11676/qxxb1995.045 |

| [2] |

赵宇, 杨晓霞, 孙兴池. 影响山东的台风暴雨天气的湿位涡诊断分析[J]. 气象, 2004, 30(4): 15-19. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.04.004 |

| [3] |

王丛梅, 丁治英, 张金艳. 西北涡暴雨的湿位涡诊断分析[J]. 气象, 2005, 31(11): 28-33. |

| [4] |

李国平, 刘行军. 西南低涡暴雨的湿位涡诊断分析[J]. 应用气象学报, 1994, 5(3): 354-360. |

| [5] |

刘还珠, 张绍晴. 湿位涡与锋面强降水天气的三维结构[J]. 应用气象学报, 1996, 7(3): 275-284. |

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33