2. 西藏自治区气象局;

3. 西藏自治区气象台

2. Tibet Meteorological Bureau;

3. Tibet Meteorological Observatory

下垫面与大气的相互作用影响着各种尺度的天气、气候变化,而在陆气相互作用中,地面反照率、土壤温度和湿度对大气环流和气候变化有重要影响[1]。近来有不少学者对地温的气候变化进行了研究,根据分布在前苏联季节冻土和多年冻土区气象台站的地温观测结果,发现绝大多数气象台站0.4m深度上的年平均地温在近一个世纪以来呈升高趋势[2];横穿阿拉斯加南北方向的多年冻土测温结果表明,从20世纪80年代后期到1996年间多年冻土上限处的温度升高了0.5~1.5℃[3];中国大兴安岭阿木尔地区的多年冻土在1970年代至1990年代期间0.2m深度处的地温上升了0.8℃[4];青藏铁路北部和南部地面温度的线性升温率较大, 特别是青藏铁路南部的升温率平均达到0.56℃/10a,铁路中部的线性升温率较小,平均为0.34℃/10a[5];1970—2002年近30年青藏高原南部0cm地温呈增温趋势[6];1961—1996年雅鲁藏布江中游大部分地区浅层地温呈现上升趋势,且冬春较汛期升幅要高[7]。这些都表明了浅层地温升高趋势是很明显的。

近40年拉萨气候变暖趋势明显[8-10],而系统研究拉萨浅层地温变化的成果尚未报道。本文运用气候学统计分析方法,对拉萨近45年浅层地温的变化趋势、气候异常和突变年份等气候特征进行分析,以揭示其对气候变化的响应。

1 资料与方法 1.1 资料本文选取拉萨1961-2005年逐月0cm、5cm、10cm、15cm、20cm和40cm逐月地温观测资料,对缺测资料利用同期相关最好的邻近站(日喀则)通过线性回归方法或差值法、平均值进行插补,使其趋于完整。按12—2月为冬季,3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季生成逐季序列,以及年序列。此外,对浅层6个层次年、季平均地温作算术平均,得到平均的浅层地温序列。多年平均值采用1971—2000年的30年平均。

1.2 方法 1.2.1 气候倾向率平均地温的气候倾向率采用一次线性方程表示,即:

| $ {T_i} = {a_0} + {a_1}{t_i} $ | (1) |

式中,Ti为平均地温,ti为时间,a1×10为气候倾向率,表示平均地温每10年的趋势变化率。

1.2.2 累积距平和信噪比气候突变是气象要素变化过程中存在的某种不连续现象,因此常用累积距平曲线来确定它,即使用指标:

| $ C\left( t \right) = \sum\limits_{i = 1}^t {\left( {{X_i} - \bar X} \right)} $ | (2) |

式中Xi为平均地温历年值,X为平均地温多年平均值。若指标绝对值达到最大时,对所对应的t为突变年份。

为了检验转折是否达到气候突变的标准,对转折年份计算它们的信噪比[11],计算公式如下:

| $ S/N = \frac{{\left| {{{\bar X}_1} - {{\bar X}_2}} \right|}}{{{S_1} + {S_2}}} $ | (3) |

式中,X1、X2和S1、S2分别为转折年份前后两阶段平均地温的平均值和标准差。当S/N大于1.0时认为存在气候突变,最大信噪比的时间定义为气候突变出现的时间。

2 统计结果分析 2.1 浅层地温的气候倾向率根据近45年0~40cm浅层平均地温的气候倾向率分析(表 1),拉萨各层季节平均地温均呈显著的升高趋势,升幅为0.31~0.87℃/10a(均通过0.10以上的显著性检验),其中0~5cm平均地温春、秋两季倾向率大于夏、冬季倾向率;10~20cm平均地温冬、春季升温率高于夏、秋季升温率;40cm平均地温却以春、夏两季升温幅度最明显,尤其是春季。从各浅层平均地温升温率来看,春、夏两季,以40cm深度地温升温率最大,该层次夏季地温升温率是5~15cm的2倍;秋季,以表层地温升温率最明显,为0.58℃/10a;冬季平均地温的升温率以10cm最大、表层最小,前者是后者的1.6倍。从整个浅层平均而言,四季平均地温均呈现为极显著的升高趋势,升温率为0.43~0.60℃/10a,以春季最大、夏季最小。

|

|

表 1 近45年拉萨浅层地温的气候倾向率(单位:℃/10a) |

就年平均而言,近45年拉萨各浅层平均地温均表现为极显著的升高趋势,平均每10年升高0.45~0.66℃,其中40cm地温升幅最大(图 1)。与同时期平均气温的气候倾向率(0.43℃/10a)比较,0~20cm浅层地温的倾向率略偏高,40cm地温偏高0.23℃/10a,这表明40cm地温比气温对气候变暖的响应更强。

|

图 1 近45年拉萨40cm年平均地温的变化 折线为历年值, 点线为多年平均值, 粗线为趋势值 |

拉萨10cm、20cm和40cm浅层年、季平均地温1971—2000年较1961—1990年的标准气候平均值偏高了0.4~0.8℃,以春季表现的最为明显(见表 2)。

|

|

表 2 拉萨各年代际浅层平均地温的距平、平均值(单位:℃) |

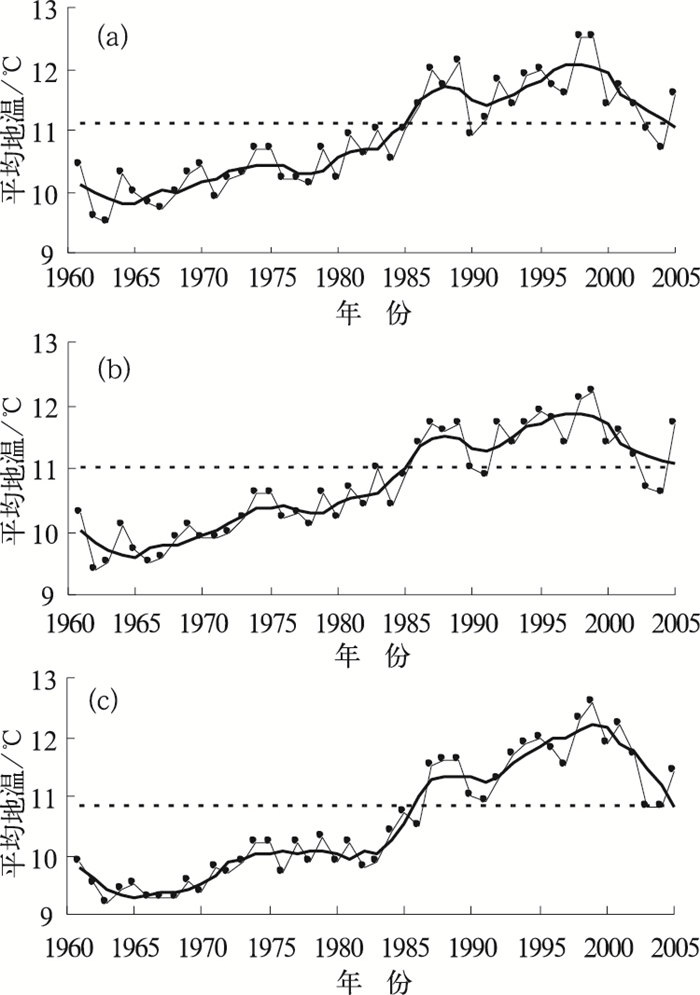

通过对10cm、20cm和40cm浅层平均地温序列作9点2次平滑的低通滤波,结果发现拉萨浅层平均地温不论是年还是四季(图 2),都经历了一个“冷-暖”的历史演变过程。20世纪60年代到80年代中期为偏冷阶段;80年代后期至90年代地温为偏暖阶段,其中1993—2002年40cm年平均地温连续10年偏高0.7℃以上,特别是1999年异常偏高1.8℃;进入21世纪后,年平均地温呈下降趋势。

|

图 2 近45年拉萨浅层年平均地温的变化曲线 (a) 10cm,(b) 20cm,(c) 40cm 折线为历年值, 点线为多年平均值, 粗线为9点2次平滑值 |

根据表 2列出的拉萨浅层平均地温10年际距平和平均值可知:

(1) 拉萨10cm、20cm和40cm年平均地温,20世纪60年代至90年代呈明显的逐年代升高趋势。1960年代是最低的10年,年平均地温较多年平均值偏低1.0~1.9℃,以20cm地温偏低最明显;1970年代平均地温仍偏低,较多年平均值偏低0.7~0.8℃;1980年代地温较前20年明显升高,但属于正常;进入1990年代后,地温增高显著,较多年平均值偏高0.7~1.0℃,为过去40年最高的10年。

(2) 20世纪60年代至70年代,各浅层季节平均地温均偏低,尤其是冬、春季偏低的最为明显,较多年平均值偏低0.6~2.2℃,其中0~20cm各层春季平均地温显著偏低2.0~2.3℃。1980年代各浅层平均地温较前20年有所升高,除40cm夏季平均地温仍偏低0.5℃外,其它各季平均地温在±0.4℃以内,属于正常。进入1990年代后,季平均地温均呈现为一致的升高,较多年平均值偏高0.5~1.2℃,以冬、春季最为明显。

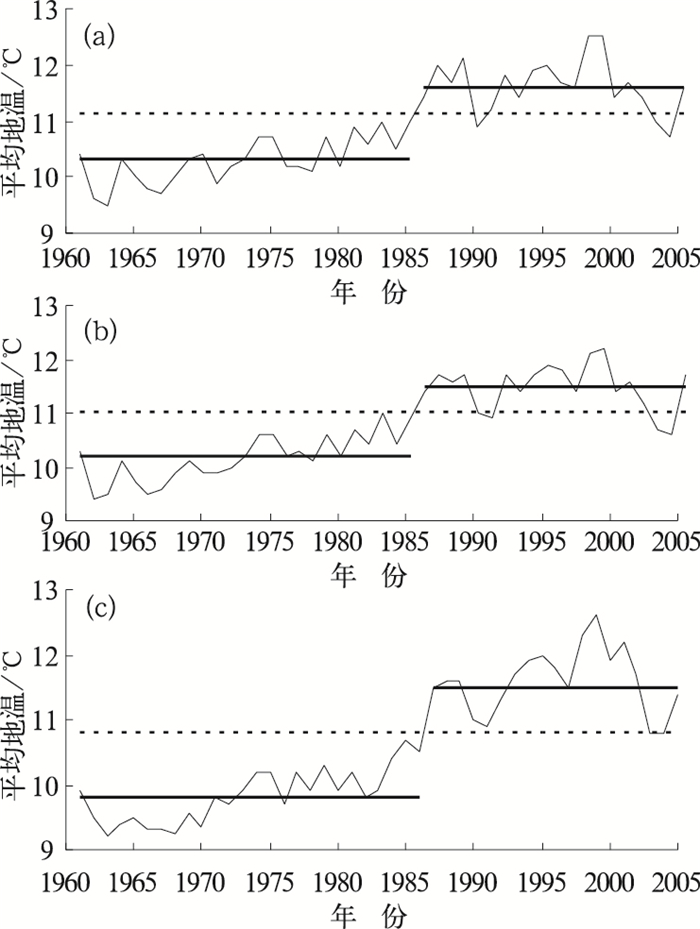

2.3 浅层地温的气候突变利用式(2)、(3)计算了拉萨浅层平均地温气候突变的年份(表 3),结果表明:40cm年、季平均地温都发生了气候突变,且出现在20世纪80年代中期,即地温从一个相对偏冷期跃变为一个相对偏暖期。10cm、20cm年平均地温均在1985年发生气候突变,春、夏两季未出现气候突变现象,秋、冬季平均地温突变时间分别出现在1986年和1984年。同样,5cm和15cm年、季平均地温也发生了突变,具体突变时间与10cm、20cm相同。

|

|

表 3 近45年拉萨浅层年、季平均地温的突变年份 |

总之,各浅层平均地温在1986年秋季均发生了突变,冬季突变时间都出现在1984年。0~20cm各浅层年平均地温突变时间均发生在1985年(图 3)。

|

图 3 拉萨浅层年平均地温的变化及其突变 (a) 10cm, (b) 20cm, (c) 40cm 折线为历年值,点线为多年平均值,粗线为突变前后时段的平均值 |

根据对近45年拉萨各浅层年、季平均地温的异常年份分析来看(表 4)有以下特征。

|

|

表 4 近45年拉萨浅层年、季平均地温的异常年份 |

(1) 浅层春季平均地温多异常年份,异常偏低年均发生在20世纪60年代,其中1963年0~20cm异常偏低最为明显,较多年平均值偏低2.6~3.1℃,尤其是5cm平均地温;1990年代春季浅层平均地温各出现了1次异常偏高,分别出现在1995年和1999年。在夏季,大部分浅层的平均地温未出现异常,仅是表层在1986年、20cm深度在1962年分别发生异常偏高和异常偏低现象。秋季,10~20cm各层平均地温均在1966年出现了异常偏低,1998年异常偏高;5cm、15cm和20cm在1989年也出现了异常偏高现象。在冬季,40cm平均地温以异常偏低年份为主,主要出现在1960年代;1971年10cm、20cm地温异常偏低,表层地温1982年异常偏低;低温异常偏高年份仅发生在5cm深度处,即1999年。

(2) 就浅层年平均地温而言,除40cm平均地温在1999年异常偏高外,其它各层为异常偏低年份,均发生在20世纪60年代,其中1963年异常偏低最为明显,这是因为当年春季3—4月份出现了较长时间的低温寡照天气使得地温特别低。

2.5 浅层地温与气温、降水及土壤冻土深度的关系气温的变化不可避免地首先直接表现在地表温度的变化上,大气与地面间热交换关系的变化直接体现在地表温度上,地表温度的变化实际上是气候变化对多年冻土热状况影响最迅速的具体体现,也是引起多年冻土热状况变化的能量表现[12]。通过对近45年拉萨季、年平均气温与同期浅层平均地温的相关分析(表略),结果发现各相关系数均在0.573以上(通过0.01显著性检验),其中年平均气温与40cm年平均地温的相关系数达0.823。而同时期拉萨年、季平均气温均呈现显著的升高趋势,升幅为0.33~0.54℃/10a,气温的显著增高在很大程度上解释了地温呈现为明显升高趋势的原因。

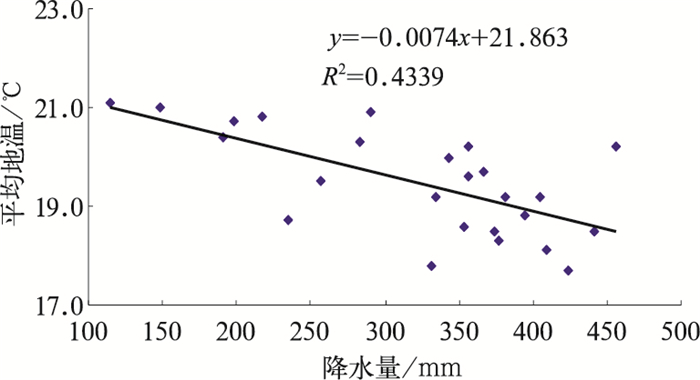

同样,分析了拉萨年、季降水量与同期浅层平均地温的相关系数,除夏季外,其它季节和年降水量与浅层平均地温相关性不大。夏季0~20cm平均地温与降水量呈较为显著的负相关,40 cm平均地温与降水量呈不显著的正相关;但近25年夏季0~20cm平均地温与降水量相关系数达-0.659(通过0.01显著性检验,图 4),40 cm平均地温与降水量相关系数为0.402(通过0.05显著性检验)。近25年夏季降水增加(6.9mm/10a,通过0.05显著性检验),0~20cm平均地温却呈现为不同程度的降温趋势,而40cm平均地温仍表现为明显的增温趋势。可见,由于近25年夏季降水的增加,近45年0~20cm平均地温升温趋势有所减缓,而对40cm平均地温的升温态势影响比较小。此外,为何“40cm地温升幅最大”的问题也就迎刃而解了。

|

图 4 拉萨夏季0~20cm平均地温与降水的散点图 |

多年冻土是气候变化的敏感指示器[13],而季节性冻结和融化层在温度年变化层的上部更接近地表,对气候变化更为敏感,反应更为迅速。由于拉萨平均地温的显著升高,土壤最大冻土深度也表现为明显的变浅趋势,平均每10年变浅1.7cm(通过0.01显著性检验)。就年代际变化而言,20世纪90年代最大冻土深度比1960年代变浅了5.5cm。以上表明气温、地温的显著升高对土壤冻土深度变浅起着非常重要的作用。

3 结论运用气候学统计分析方法,对拉萨近45年浅层地温的变化趋势、气候突变、异常年份等进行了分析,得到一些有意义的结论。

(1) 拉萨季节各浅层平均地温均呈显著的升高趋势,升幅为0.31~0.87℃/10a。在春、夏两季以40cm地温升温率最大;秋季以表层地温升温率最明显,为0.58℃/10a;冬季平均地温的升温率以10cm最大、表层最小,前者是后者的1.6倍。从整个浅层平均而言,四季平均地温均呈现为极显著的升高趋势,升温率为0.43~0.60℃/10a,以春季最大、夏季最小。

(2) 近45年拉萨各浅层年平均地温均表现为极显著的升高趋势,平均升高0.45~0.66℃/10a,40cm地温升幅最大。与同时期平均气温的气候倾向率比较,0~20cm浅层地温的倾向率略偏高,40cm地温偏高0.23℃/10a,这表明40cm地温比气温对气候变暖的响应更强。这说明气温的显著增高在很大程度上是影响地温明显升高的原因。

(3) 拉萨浅层10cm、20cm和40cm浅层平均地温不论是年还是四季,都经历了一个“冷——暖”的历史演变过程。20世纪60年代到80年代中期为偏冷阶段,1980年代后期至1990年代地温为偏暖阶段。进入21世纪后平均地温呈下降趋势,这主要由于夏季降水量的明显增加,日照时数显著减少造成的[14],但近地面的气温仍表现显著的升温趋势,与21世纪中国大部分地区气温依然在变暖是一致的。

(4) 各浅层平均地温在1986年秋季均发生了突变,冬季突变时间都出现在1984年。0~20cm各浅层年平均地温突变时间均发生在1985年。

(5) 年平均地温除40cm在1999年异常偏高外,其它各层为异常偏低年份,且发生在20世纪60年代。夏季大部分浅层的平均地温未出现异常。在冬季,40cm平均地温以异常偏低年份为主,主要出现在20世纪60年代,低温异常偏高年份仅发生在5cm深度处,即1999年。

| [1] |

李崇银. 气候动力学引论[M]. 北京: 气象出版社, 1995: 290-296.

|

| [2] |

Gilichinsky D A, Barry R G, Bykhovets S S, et al. A century of temperature observations of soil climate: methods of analysis and long-term trends[R]. In: Lewkowicz A G, Allard M, eds. Proceedings of the Seventh International Conference on Permafrost, June 23-27, 1998, Yellowknife, Canada. 1998. 313-317.

|

| [3] |

Osterkamp T E, Romanovsky V E. Evidence for warming and thawing of discontinuous permafrost in Alaska[J]. Permafrost and Periglacial Processes, 1999, 10(1): 17-37. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1530 |

| [4] |

Gu Zhongwei, Zhou Youwu, Liang Fengxian, et al. Permafrost features and their changes in Amur area, Daxinganling Prefecture, Northeastern China[R]. In: Proceedings of Sixth International Conference on Permafrost, July 529, Beijing, 1993. Guangzhou: South China University of Technology Press, 1993, 1: 204-209.

|

| [5] |

李栋梁, 钟海玲, 吴青柏, 等. 青藏高原地表温度的变化分析[J]. 高原气象, 2005, 24(3): 291-298. |

| [6] |

建军, 余锦华, 达琼. 近30年青藏高原年平均0cm地温的分布和变化特征[J]. 气象, 2006, 32(12): 64-69. |

| [7] |

向毓意, 杜军. 西藏浅层地温气候特征分析及与降水的关系[J]. 成都气象学院学报, 1999, 14(1): 20-25. |

| [8] |

徐宗学, 张玲, 黄俊雄, 等. 西藏地区气温、降水及相对湿度的趋势分析[J]. 气象, 2007, 33(7): 82-88. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.07.010 |

| [9] |

张顺利. 西藏30年温度变化的气候特征[J]. 气象, 1997, 23(2): 21-24. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1997.02.005 |

| [10] |

杜军, 周顺武, 唐叔乙. 西藏近40年气温变化的气候特征分析[J]. 应用气象学报, 2000, 11(2): 221-227. |

| [11] |

黄嘉佑. 气候状态变化趋势与突变分析[J]. 气象, 1995, 21(7): 54-57. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1995.07.012 |

| [12] |

李述训, 南卓铜, 赵林. 冻融作用对系统与环境间能量交换的影响[J]. 冰川冻土, 2002, 24(2): 109-115. |

| [13] |

Pavlov A V. Current change of climate and permafrost in the Arctic and Sub-Arctic of Russia[J]. Permafrost and Periglacial Processes, 1994, 5: 101-110. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1530 |

| [14] |

杜军, 边多, 胡军, 等. 西藏近35年日照时数的变化特征及其影响因素[J]. 地理学报, 2007, 62(5): 492-500. DOI:10.11821/xb200705005 |

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33