2. 中国气象科学研究院;

3. 民航华东空管局

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences;

3. Air Traffic Management Bureau of East China

随着年代际气候变率研究的兴起,大量研究结果显示,中国的气候变化具有明显的年代际特征[1-2]。然而迄今为止有关年代际气候变化的原因仍然不是很清楚。近年来,海洋在全球年代际气候变化中的作用引起了人们的普遍关注。Huang等人发现赤道中、东太平洋SST类似年代际的“ENSO”现象与东亚夏季风降水年代际变率有着密切联系[3];Xue[4]指出西太平洋和印度洋上的海气相互作用很可能对东亚夏季风年代际变异起着重要的作用;徐建军等人[5]研究发现,在印度洋和太平洋SST的不同年代际背景下,ENSO对亚洲季风的影响存在显著不同。

北太平洋海温异常与东亚夏季风相互作用的年代际变化特征的研究表明,影响东亚天气气候的北太平洋海温关键区会随着海-气相互作用的年代际变化而发生转移[6]。而且,西北太平洋地区海-气系统的准10年振荡对东亚气候变化有重要影响[7]。随着北太平洋年代际气候变率研究的深入,人们已经意识到北太平洋是年代际尺度上全球气候变化的关键区[8]。因此深入研究北太平洋年代际海洋变率有助于解释东亚和西北太平洋地区气候的准十年尺度的变化[9],这对于进一步了解东亚-西北太平洋地区气候变化成因是十分重要的。

太平洋年代际振荡(PDO)是北太平洋SST场中一种缓变的年代际气候模态。PDO之所以成为当前气候研究的一大热点,是由于PDO不仅对北美气候、生态乃至整个北半球大气环流有重要影响[10-13],而且ENSO对气候的影响受到PDO的调制,例如,Gershunov和Barnett[14]发现PDO不同位相阶段ENSO事件对北美天气气候的影响明显不同;Power等[15]指出ENSO对澳洲降水的影响依赖于PDO的位相;朱益民和杨修群[16]指出处于不同阶段的ENSO事件对中国夏季气候异常的影响明显受到PDO的调制。北半球中纬度大气环流与太平洋SST的典型相关分析表明其第一模态类似于PDO变化[17],说明欧亚大陆上空大气环流变化可能与太平洋SST年代际变率相联系。杨修群更进一步指出,由于中纬度海洋异常可以直接影响西风带槽脊系统,北太平洋SST的年代际振荡使得阿留申低压和蒙古高压具有年代际“Seesaw”同步变化特征, 这是PDO影响我国气候年代际变化的一个切入点[18]。朱益民等人[16]发现PDO指数与东亚区域SLP、中国降水和气温年代际变化存在密切的回归关系,但是并未解释PDO影响中国降水年代际变化的物理过程。

本文利用11年滑动平均、经验正交函数分解、合成以及回归分析等方法,获得东亚夏季风降水年代际变异模态,并深入研究东亚夏季风降水年代际变率与北太平洋SST场的年代际气候模态PDO的关系,探讨PDO影响东亚夏季降水年代际变异的可能过程和机制。

1 资料本文资料包括:分辨率为2.5°×2.5°的全球陆地降水资料[19](PRECipitation REConstrucion over Land);英国气象局哈德莱中心的全球海冰和海表面温度(GISST)数据集中1°×1°网格点上的月平均SST距平资料[20];2.5°×2.5°NCEP/NCAR的再分析大气环流资料[21]。降水和大气环流资料为1949—2001年的月平均资料,SST资料时段最长为1900—1999年。

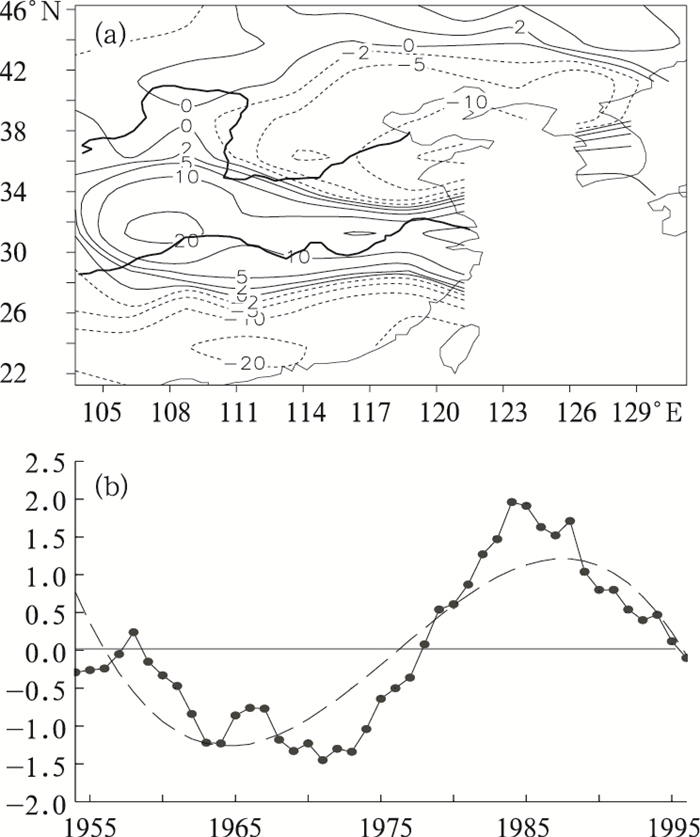

2 东亚季风区夏季降水的年代际变化及其异常环流特征根据1949—2001年全球陆地降水资料,对夏季(6—8月)东亚季风区(20~45°N、105~130°E)的降水进行11年滑动平均,滤去10年尺度以下的变化,对滤波后的降水场进行经验正交函数展开,这样就得到东亚夏季风降水年代际变异的主模态。以该模态处于正位相时为例,东亚夏季风降水年代际变异模态呈现负、正、负、正的纬向分布型(图 1a),即长江中下游、东北南部及朝鲜半岛南部地区降水为正值区,华南、华北地区的降水为负值区。

|

图 1 东亚夏季风降水年代际变异模态(a)及其标准化时间序列(b)(累计方差贡献率为34%) |

图 1b是对应东亚夏季风降水年代际变异模态的标准化时间序列(实线)及3次多项式趋势线(虚线)。可以看出,这种降水模态具有非常明显的年代际变化特征。20世纪70年代中期前的时间序列为负,这说明20世纪70年代中期以前长江中、下游地区降水相对偏少,华南和华北降水相对偏多;20世纪70年代中期以后时间序列转为正,即长江中、下游地区降水相对偏多,华南和华北降水相对偏少。

东亚夏季风降水年代际变异模态的时间序列表明,1976年左右夏季降水发生了年代际变化。对1954—1976和1977—1996年两个时段的时间序列分别求平均,以前、后两个阶段的平均值(分别为-0.75和0.86)为标准得到东亚夏季风降水年代际变化的正异常年(1981—1989年)和负异常年(1962—1974年)。根据正、负异常年份对夏季大气环流做合成分析,即可得到影响东亚夏季风降水年代际变异的大气环流异常型。

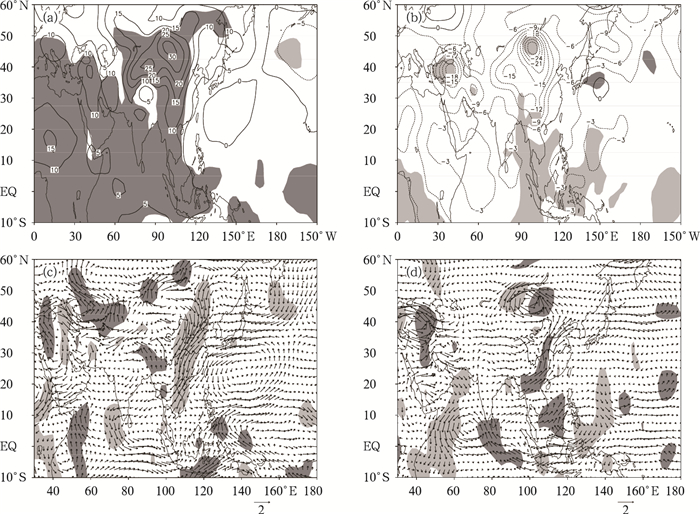

图 2a是夏季东亚降水年代际变化正异常年850hPa位势高度距平合成。东亚大陆地区位势高度出现正异常,其东侧太平洋地区的位势高度为负异常。夏季大陆为热源,海洋为冷源,在气候平均状态下,东亚大陆热低压与其东侧太平洋上冷高压之间的气压梯度力的大小反映了东亚夏季风环流的强弱。因此夏季东亚大陆上空位势高度为正异常,表明东亚大陆热低压强度减弱,其东侧太平洋冷高压地区位势高度为负异常,表明太平洋冷高压强度减弱,两者间的气压梯度力减小,表明东亚夏季风环流减弱。可见东亚夏季风环流减弱是东亚夏季风降水年代际变化正异常年的主要环流特征。图 2c是夏季东亚降水年代际变化正异常年850hPa风场距平合成图。平均而言,夏季东亚地区低层盛行偏南气流,当东亚地区(105~120°E)出现偏北距平风(见图 2c),表明夏季东亚低层偏南气流减弱,即1970年代中期后,东亚夏季风环流减弱。图 2b和图 2d分别是东亚夏季风降水年代际变化负异常年850hPa位势高度和风场距平的合成图。负异常年位势高度场和风场异常分布特征与正异常年相反(图 2b和2d),表明1970年代中期以前东亚夏季风环流处于年代际变化加强期。对流层中层(500hPa的风场和位势高度场)环流的合成分析结果(图略)表明:东亚夏季风降水年代际变化的正异常年,东亚夏季风环流处于年代际变化的减弱期;负异常年东亚夏季风环流处于年代际变化的增强期。可见东亚夏季风降水年代际尺度的正、负异常确实与东亚季风环流年代际尺度强、弱变化密切相关。

|

图 2 东亚夏季风降水年代际变异主模态正、负异常年位势高度以及风场的距平合成图

(a)正异常年850hPa位势高度;(b)负异常年850hPa位势高度;(c)正异常年850hPa风场; (d)负异常年850hPa风场,阴影区表示环流异常的Student t检验超过了0.05的信度检验。 |

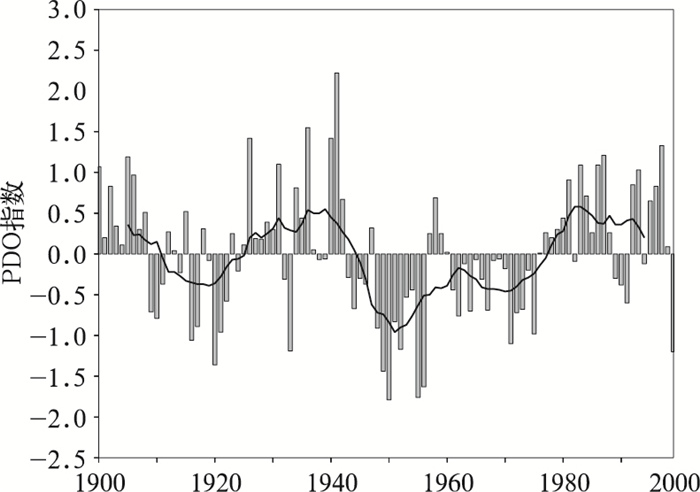

根据Zhang等人[22]的PDO指数计算方法的定义,将北太平洋20°N以北的SST场中每个网格点上的月平均SST距平值减去相应月份全球平均的SST距平值,以便去除SST资料中的全球增暖趋势;对去除全球增暖趋势的1900年1月至1999年12月北太平洋20°N以北的SST场进行经验正交函数分解,第一特征向量场的时间序列代表PDO指数。由于PDO是一个常年存在的气候态,季节变化不明显,图 3仅给出1900年至1999年共100年标准化的年平均PDO指数及11年滑动平均曲线。PDO的变化呈现出非常清楚的年代际特征,20世纪PDO完成了两次完整的周期循环[23],1900—1924年和1946—1976年PDO呈现为冷位相,1925—1945年和1977—1999年为PDO的暖位相。

|

图 3 年平均的PDO指数(直方条)及其相应的11年滑动平均曲线 |

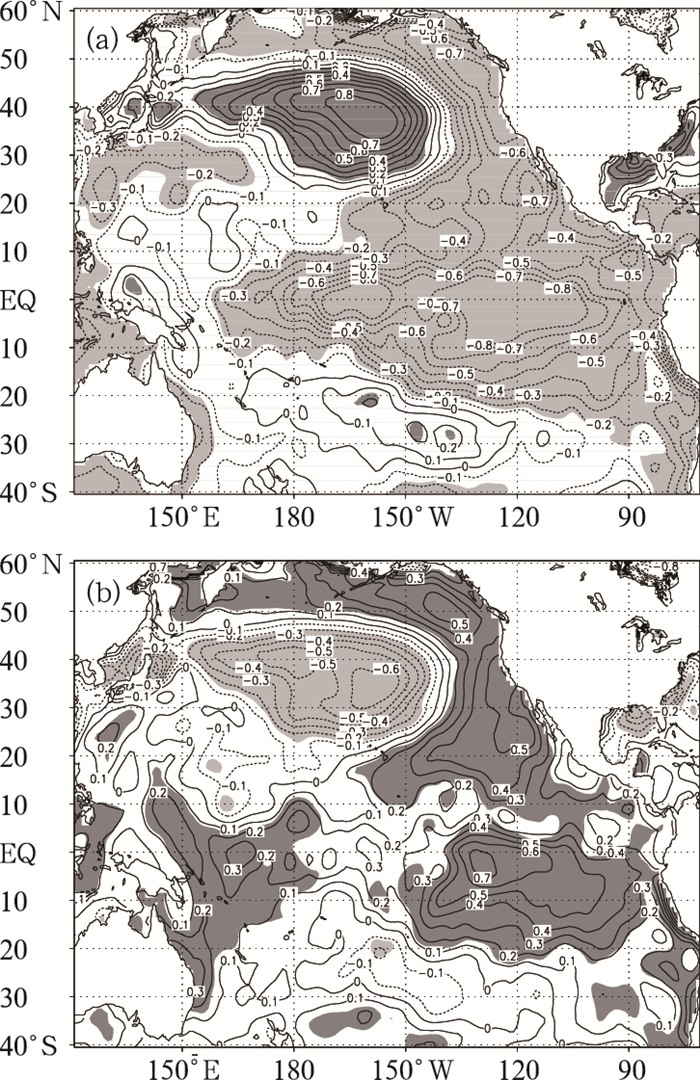

本文的降水和大气环流资料始于1949年,由于受降水和大气环流资料时间长度的限制,为了方便比较,本文将在20世纪PDO的后一个循环周期中,也即1949—1999年,来研究PDO的空间分布特征。图 3清楚表明,PDO指数在1976年发生了显著的位相变化,1949—1976处于冷位相,1977—1999年处于暖位相。分别计算1949—1976年及1977—1999年冷、暖位相时期PDO指数的平均值,将PDO指数小于冷位相平均值-0.5的年份定义为PDO冷位相异常年(1949—1952、1954、1956、1957、1962、1965、1968、1971、1972、1974、1976年),同样将PDO指数大于暖位相平均值0.6的年份定义为PDO暖位相异常年(1977、1978、1980—1988、1994、1996、1997、1998年)。分别对PDO冷、暖位相异常年的冬季太平洋SST距平场做合成,图 4a和4b分别是PDO冷、暖位相异常年冬季北太平洋SST异常型的空间分布特征。PDO冷位相异常年的主要特征是:北美沿岸至赤道中、东太平洋地区的SST为负异常,北太平洋中纬度地区SST为正异常(图 4a);PDO暖位相异常年冬季SST异常型的主要空间分布特征与PDO冷位相异常年相反(图 4b)。Student t检验表明,PDO冷、暖位相异常年SST的正、负异常中心超过0.05的信度水平,说明PDO冷、暖位相异常年SST异常特征通过显著性检验。PDO冷、暖位相异常年SST空间分布型的合成与Zhang等人[22]用PDO指数对全球海温场做回归分析得到的结果一致。PDO冷、暖位相异常年SST的合成空间分布型不仅说明北太平洋SST的变化确实存在显著的年代际振荡,而且不同位相的SST空间分布型的物理意义十分清楚。

|

图 4 PDO冷、暖位相异常年冬季SST的距平合成图 (a)为冷位相异常年;(b)为暖位相异常年,阴影为SST异常的Student t检验超过0.05统计信度的区域 |

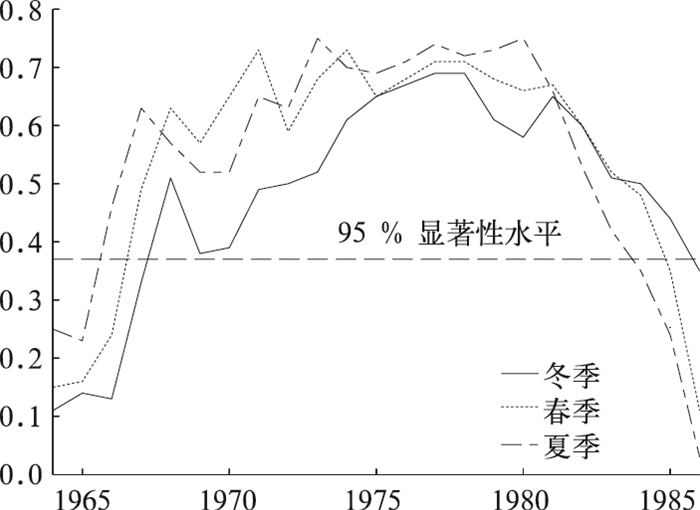

上述分析表明,东亚夏季风降水及PDO在1976年左右均发生了显著的年代际转变,转折点及位相持续时期都相似。因此我们进一步研究了1949—1999年间PDO的冷、暖位相变化与东亚夏季风降水年代际变异的关系。图 5给出东亚夏季风降水年代际变异模态的时间序列与冬、春和夏季PDO指数的21年滑动相关曲线。在计算21年滑动相关的时段内,大部分时期(1965—1985)三条曲线均超过了95%的显著性检验,说明PDO和东亚夏季风降水年代际变异模态在年代际时间尺度上具有显著相关关系,从冬季到夏季PDO与降水之间都有着密切的联系。

|

图 5 东亚夏季风降水年代际变异主模态的时间序列与冬季(实线)、春季(点线)以及夏季(虚线)PDO指数的21年滑动相关水平线为95%的显著性水平 |

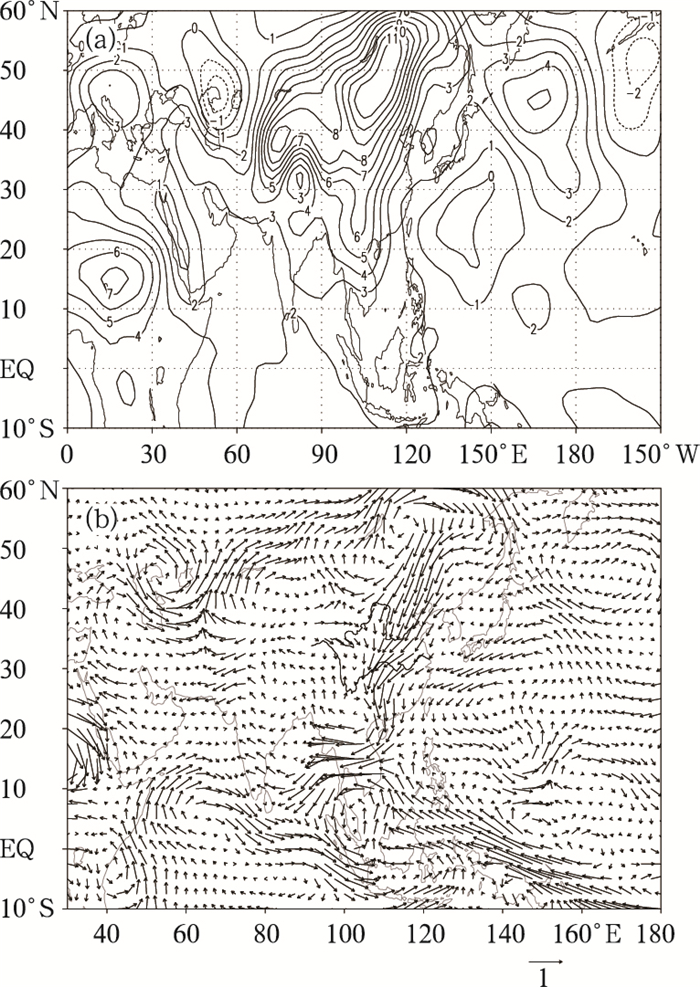

如果用冬季的PDO指数对夏季850hPa的位势高度场和风场做回归分析,就得到PDO影响作用下激发出来的东亚大气环流的异常变化特征。当PDO处于正的位相时,850hPa位势高度场中,东亚大陆主要为正位势高度异常控制,北太平洋中纬度地区180°以东地区为负位势高度异常(图 6a)。风场的异常分布型中最明显的特征是东亚地区起源于贝加尔湖以东的反气旋性异常环流,并且从中、高纬度吹向低纬度地区强盛的偏北异常气流。此外,在里海、印度尼西亚附近以及台湾以东的西太平洋上分别有一个气旋性异常环流(图 6b)。我们发现这儿所得到的位势高度和风场回归系数的异常分布型与东亚夏季风降水年代际变化正异常年份合成的环流特征有着惊人的相似之处,也即正位相的PDO能够使得对流层低层东亚夏季风环流发生年代际的减弱。与之相反,PDO的负位相能够增强对流层下层的东亚夏季风环流。

|

图 6 冬季PDO指数对夏季850hPa位势高度场和风场的回归分析 (a)位势高度场;(b)风场 |

采用类似的方法,可以获得PDO在对流层中、上层所激发出来的东亚大气环流的异常型(图略),此时的大气环流异常型与影响东亚夏季风降水年代际变异的东亚夏季风环流异常型没有十分密切的联系。

PDO的年代际变化能够在对流层低层,而不是中、上层,激发出与影响东亚夏季风降水年代际变化的大气环流异常型相类似的环流特征,这说明北太平洋SST的年代际变化与对流层低层东亚夏季风环流的年代际变异有着密切的关系。因此,PDO作为大气外强迫因子对东亚夏季风的年代际变异的影响作用主要反映在对流层低层。陆日宇[24-25]在研究年代际和年际不同尺度下华北汛期降水变化的物理原因时同样发现,与华北降水年代际变化相关联的大气环流异常主要表现在对流层的下层。

5 结论本文对东亚夏季风降水年代际变异模态及其与PDO之间的联系进行探讨,得到以下结论:

(1) 东亚夏季风降水年代际变异模态与PDO具有相同的位相转折点及位相变化时期。1976年左右,东亚夏季风降水及PDO均发生了明显的年代际变化。1976年以前,长江中下游地区降水相对偏少,华南和华北降水相对偏多,太平洋SST场表现为赤道中、东太平洋偏冷,北太平洋中纬度地区偏暖的空间分布型。1976年以后,东亚夏季风降水型及太平洋SST的空间分布特征与1976年前相反。

(2) 影响东亚夏季风降水年代际变异的大气候环流异常表现为,在对流层低层,夏季东亚季风降水年代际变异模态正异常年和负异常年具有相反的大气环流特征。正异常年东亚夏季风环流发生年代际的减弱,负异常年东亚夏季风环流发生年代际的增强。

(3) PDO的年代际变化能够在对流层低层激发出类似于影响东亚夏季风降水年代际变异的大气环流异常特征,说明PDO与东亚夏季风环流的年代际变化有密切的联系,东亚夏季风及其降水年代际变异的物理成因可能受PDO外强迫因子在对流层低层的外源强迫作用影响。

(4) PDO与东亚夏季风年代际变异的密切联系说明,太平洋中纬度地区海-气相互作用过程中存在显著的年代际变化,这是导致东亚地区气候变化出现年代际变率的重要原因。

| [1] |

丁锋, 周顺武. 近50年青岛夏季降水变化趋势及其可能原因[J]. 气象, 2004, 30(5): 3-7. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.05.001 |

| [2] |

胡桂芳, 李芸, 李德萍. 山东近百年来的最高、最低温度变化[J]. 气象, 2004, 30(11): 43-46. |

| [3] |

Huang R.H. Decadal variability of the summer monsoon rainfall in East Asia and its association with the SST anomalies in the tropical Pacific[J]. CLIVAR Exchange, 2001, 2: 7-8. |

| [4] |

Xue Feng. Interannual to Interdecadal Variation of East Asian Summer Monsoon and its Association with the Global Atmospheric Circulation and Sea Surface Temperature[J]. Adv. Atmos. Sci, 2001, 18(4): 567-575. DOI:10.1007/s00376-001-0045-x |

| [5] |

徐建军, 王东晓. 印度洋-太平洋海温的年际、年代际异常及其对亚洲季风的影响[J]. 海洋学报, 2000, 22(3): 34-43. |

| [6] |

李峰, 何金海. 北太平洋海温异常与东亚夏季风相互作用的年代际变化[J]. 热带气象学报, 2000, 16(3): 260-271. |

| [7] |

Li Chongyin. The Quasi-Decadal Oscillation of Air-Sea System in the Northwestern Pacific Region[J]. Adv. Atmos. Sci, 1998, 15(1): 31-40. DOI:10.1007/s00376-998-0015-7 |

| [8] |

谷德军, 王东晓, 李春晖. PDO源地与机制的若干争论[J]. 热带气象学报, 2003, 19(增刊): 136-144. |

| [9] |

李崇银, 廖清海. 东亚及西北太平洋地区气候的准10年尺度振荡及其可能机制[J]. 气候与环境研究, 1996, 2: 124-133. DOI:10.3878/j.issn.1006-9585.1996.02.03 |

| [10] |

Mantua N. J, Hare S. R, Zhang Y, et al. A Pacific interdecadal climate oscillation with impacts on salmon production[J]. Bull Amer. Meteor. Soc, 1997, 78: 1069-1079. DOI:10.1175/1520-0477(1997)078<1069:APICOW>2.0.CO;2 |

| [11] |

Bond N.A, Harrison D. E. The Pacific Decadal Oscillation air-sea interaction and central north Pacific winter atmospheric regimes[J]. Geophys. Res. Lett, 2000, 27(5): 731-734. DOI:10.1029/1999GL010847 |

| [12] |

Gershunov A, Barnett T, Cayan D. North Pacific interdecadal oscillation seen as factor in ENSO-related north American climate anomalies[J]. EOS, 1999, 80: 25-30. |

| [13] |

Gutzler D.S, Kann D, Thornbrugh C. Modulation of ENSO-Based Long-Lead Outlooks of Southwestern U.S. Winter Precipitation by the Pacific Decadal Oscillation[J]. Weather and Forecasting, 2002, 17(6): 1163-1172. DOI:10.1175/1520-0434(2002)017<1163:MOEBLL>2.0.CO;2 |

| [14] |

Gershunov A, Barnett T. P. Interdecadal modulation of ENSO teleconnections[J]. Bull. Amer. Meteor. Soc, 1998, 79(12): 2715-2725. DOI:10.1175/1520-0477(1998)079<2715:IMOET>2.0.CO;2 |

| [15] |

Power S., Casey T., Folland C., et al. Interdecadal modulation of the impact of ENSO on Australia[J]. Climate Dyn, 1999, 15: 319-324. DOI:10.1007/s003820050284 |

| [16] |

朱益民, 杨修群. 太平洋年代际振荡与中国气候变率的联系[J]. 气象学报, 2003, 61(6): 641-654. DOI:10.11676/qxxb2003.065 |

| [17] |

Frauenfeld O. W, Davis R. E. Midlatitude circulation patterns associated with decadal and interannual Pacific Ocean variability[J]. Geophys. Res. Lett, 2002, 29(24): 2221. DOI:10.1029/2002GL015743 |

| [18] |

杨修群, 朱益民, 谢倩, 等. 太平洋年代际振荡的研究进展[J]. 大气科学, 2004, 28(6): 979-992. |

| [19] |

Chen M, Xie P, Janowiak J. E, Arkin P. A. Global Land Precipitation: A 50-yr Monthly Analysis Based on Gauge Observations[J]. J. of Hydrometeorology, 2002, 3: 249-266. DOI:10.1175/1525-7541(2002)003<0249:GLPAYM>2.0.CO;2 |

| [20] |

Rayner, N. A., Horton, E. B., Parker, et al. Version 2. 2 of the Global sea-Ice and Sea Surface Temperature Data Set, 1903-1994[J]. Climate Research Technical Note 74, unpublished document available from Hadley Centre for Climate Prediction and Research, 1996, Meteorological Office, London Road, Bracknell, RS12 2SY, U. K.

|

| [21] |

Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R. The NCEP/NCAR 40-year Reanalysis Project[J]. Bull Am Meteor Soc, 1996, 77: 437-472. DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 |

| [22] |

Zhang Y, Wallace J.M, Battisti D.S. ENSO-like interdecadal variability: 1900-93[J]. J. Climate, 1997, 10: 1004-1020. DOI:10.1175/1520-0442(1997)010<1004:ELIV>2.0.CO;2 |

| [23] |

Minobe S. A 50-70 year climatic oscillation over the North Pacific and North America[J]. Geophys. Res. Let, 1997, 6: 683-686. |

| [24] |

陆日宇. 华北汛期降水量变化中年代际和年际尺度的分离[J]. 大气科学, 2002, 26(5): 611-624. |

| [25] |

陆日宇. 华北汛期降水量年代际和年际变化之间的线性关系[J]. 科学通报, 2003, 48(7): 718-722. |

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33