2. 河南省气象局;

3. 河南省气象科技服务中心

2. Henan Meteorological Bureau;

3. Henan Meteorological Science and Technology Service Center

河南省地处中纬度地带,属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风区,具有四季分明、雨热同期的气候特征。由于受季风影响,降水量的季节变化较为明显,夏季6—8月是河南省汛期,也就是降雨集中期,降水量占全年总降水量的45%~67%;春秋季降水量较少,往往造成干旱。而河南省作为全国农业大省,春秋季又是农作物尤其是小麦生长的重要时节,因而在春秋季适时进行人工增雨作业显得极为重要。

人工增雨作业是人工影响天气的主要组成部分,对于气候干旱、水资源匮乏的地区或降水偏少的季节具有十分重要的作用。有学者从云的微物理结构进行分析[1-2],或者从天气型的角度来研究人工增雨的潜势或作业条件[3-5]。随着数值模式的应用和发展,又有学者采用数值模式对云的结构或人工增雨试验进行数值模拟[6],作为人工增雨作业的前期研究。有些省份由于在夏季也需要进行人工增雨,因而建立了针对对流云的人工增雨作业方法[7]。而河南省由于夏季降水丰沛,因而人工增雨主要是在春秋季开展。在“九五”期间,河南省曾针对省内稳定性降水过程从天气图上找预报指标,建立预报模型,取得了一定的成果[8]。由于云是大气中所含水汽凝结或凝华所产生的,它的形状、数量、分布、移动和变化都标志着当前大气运动的状况,是大气中错综复杂的物理过程的具体表现之一,而天气的变化又与大气运动密不可分,因而云对天气的变化具有指示作用。人工降水、消雹都要根据云量、云高、云状来决定试验作业方法。本文在分析河南省春秋季(3—5月和9—11月)云状与降水关系的基础上,从层、波状云降水分区、分级预报的角度,提出河南省春秋季人工增雨的作业条件和区域,从而对人工增雨作业进行指导。

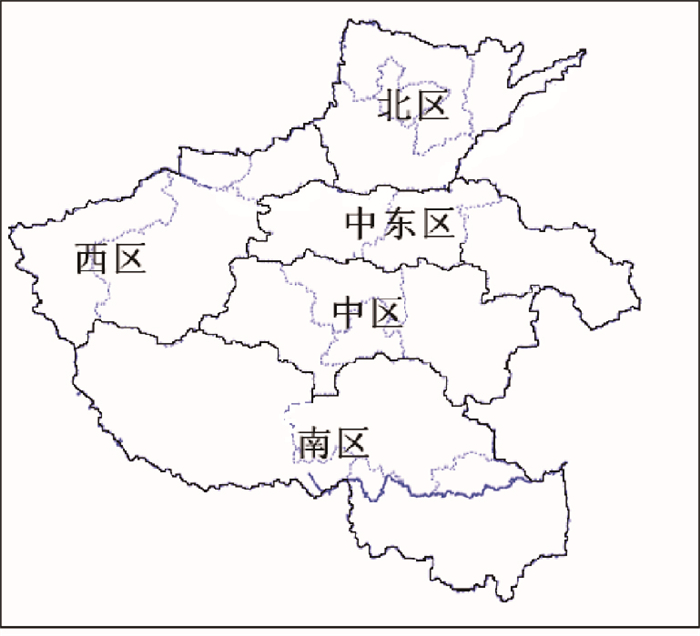

1 河南省区域及春秋季降水等级划分和降水云状特征 1.1 区域和降水等级划分根据河南省春秋季降水分布气候特点,将河南省划分为5个区域(图 1):北区:包括安阳、鹤壁、濮阳、新乡4地区;西区:包括焦作、济源、三门峡、洛阳4地区;中东区,包括郑州、开封、商丘3地区;中区,包括许昌、漯河、平顶山、周口4地区;南区:包括南阳、驻马店、信阳3地区。

|

图 1 河南省5个分区示意图 |

由于春秋季主要采用飞机增雨的作业方式,因而效果最为理想的是能够产生小到中雨量级的稳定性降水天气过程,故对全省各区的降水采用了如下分级标准:

对于前四个区,若区域内24小时降水量在5mm以上,即R≥5mm的站数不足5个,定此区域降水量级为0,表明此区域并不适合飞机人工增雨作业,或人工增雨作业效果不理想;若降水量在5~15mm,即5mm≤R < 15mm的站数≥5个,则定此区域降水量级为1;类似地,若降水量R≥15mm的站数≥5,则定此降水量级为2。

由于是对降水量进行分级,因而还需考虑到另一种情况,即,若某片降水量在5~15mm和15mm以上的站数均不足5个,但两者总数超过了5个,此时以站数较多的情况来定量级,即若5~15mm的站数>15mm以上的站数,则定量级为1,反之则定为2,此为附加条件。

对于第五个区南区,由于此区域面积大,站数多,则将上述标准中的5站改为10站,但对于上述附加条件来说,若二者站数相等,则定量级为2。

1.2 降水性质及云状特征根据上面所定的条件,对2002—2005年春秋季河南省降雨过程进行普查,选出至少有一个区域降水量级≥1的雨日(20时—20时),共131个。针对这些雨日,选取河南省内17个地面观测站(3个国家基准气候站和14个国家基本站)作为代表站,对其每日4次(02、08、14、20)的降水及云状资料进行统计(其中也含有6小时内有降水的时次),除去少数缺失的资料外,统计结果表明,全省范围内层状云以及波状云降水占95.5%,而对流云(或积状云)降水只占4.5%,其中各个区域的情况又有所不同,如表 1所示。

|

|

表 1 河南省内五区域层、波状云降水与对流云降水所占比率(%) |

层状云和波状云所产生的降水均为稳定性降水,因而这两类云均为适合飞机增雨作业的云系。因此,在表 1中未将层状云与波状云所产生的降水进行区分,而是统计在一起。从表中可以看出,除南区层、波状云所产生的稳定性降水比率略低于全省平均值外,其它4个区层波状云降水均高于95%。这主要是由于南区地理位置偏南,通常情况下大气中所含不稳定能量要高于其它区域,因而较易产生对流性天气。在其它4个区中西北区层波状云降水比率最高。

由于在春秋季,河南省境内降水过程基本属于层状云或波状云所产生稳定性降水,对流性降水极少,因而,通过对降水量进行分级以及分区预报来确定未来是否有降水天气过程产生或降水量级是否适合于人工增雨作业的思路是可行的。

2 资料选取与预报方法 2.1 资料选取根据上文所定的降水量级标准,选取2002—2004年春秋季,即3—5月和9—11月河南省境内至少有一个区产生量级为1或以上的降水日期的T213数值预报产品以及实况降水资料,除去部分T213历史资料的缺失外,共获得样本76个。

2.2 预报方法的建立采用逐步回归的预报方法,将未来24小时降水量作为预报量,从T213数值预报产品中选取与预报量相关较好的预报因子共有27个,分别是500、700、850hPa的垂直速度、相对湿度、温度平流、水汽通量、水汽通量散度、风向、风速、比湿以及700、850hPa的温度露点差和24小时降水量预报,由以上预报因子建立回归方程制作分区降水预报。

在利用T213资料计算预报因子时,将位于某区域内的格点值进行平均,作为此区域中该物理量的值。之后对于每6小时的预报结果,不同的物理量采用不同的处方法,如垂直速度ω选取最小值,而风速则选用最大值等。

3 预报方程以及预报量阈值由以上资料和方法,建立起5个区域的预报方程,并根据回代统计结果,确定预报量分级阈值。

3.1 北区降水预报方程Y=-4.327-0.014X1+0.007X2+0.032X3-0.001X4+0.002X5+0.006X6+0.134X7+0.039X8

X1为500hPa垂直速度,X2为850hPa垂直速度,X3为700hPa相对湿度,X4为850hPa温度平流,X5为700hPa水汽通量散度,X6为500hPa风向,X7为500hPa比湿,X8为24小时降水量预报。

预报量阈值为:

| $ \begin{gathered} \;\;\;\;{\text{Y}} < 0.68\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;降水量级为0 \hfill \\ 0.68 \leqslant {\text{Y}} < 1.44\;\;\;\;\;降水量级为1 \hfill \\ \;\;\;\;{\text{Y}} \geqslant {\text{1}}{\text{.44}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;降水量级为2 \hfill \\ \end{gathered} $ |

拟合率为82%。

3.2 西区降水预报方程Y=-4.119+0.023X1+0.005X2+0.019X3-0.008X4+0.01X5-0.041X6+0.038X7+0.046X8+0.038X9

X1为700hPa相对湿度,X2为700hPa温度平流,X3为500hPa水汽通量,X4为700hPa水汽通量,X5为500hPa风向,X6为500hPa风速,X7为700hPa风速,X8为850hPa风速,X9为24小时降水量预报。

预报量阈值为:

| $ \begin{gathered} \;\;\;\;\mathit{Y} < 0.67\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;降水量级为0 \hfill \\ 0.67 \leqslant \mathit{Y} < 1.30\;\;\;\;\;降水量级为1 \hfill \\ \;\;\;\;\mathit{Y} \geqslant {\text{1}}{\text{.30}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;降水量级为2 \hfill \\ \end{gathered} $ |

拟合率为75%。

其它区域降水预报方程及阈值从略,拟合率分别为63%、63%和78%。

4 历史资料试报 4.1 试报结果为了对上述预报方程检验其效果,运用以上方程以及所确定阈值对2005和2006两年的春秋季降水进行试报,所用资料仍为T213产品,计算日期共有287个,结果如表 2所示。

|

|

表 2 2005—2006年历史资料试报结果 |

表 2中空表示预报了量级为1或2的降水而实况为0,漏则反之,错则表示预报降水量级为1,实况为2或反之。表 2结果显示,除西北区准确率略低外,其它区域准确率均在80%以上,表明所建方程及选取阈值基本是可用的。

4.2 预报方法的后处理由表 2可以看到,西区的预报准确率明显偏低,这是由于该区域空报率明显偏高所造成的。为了提高该区域的预报准确率,需要对预报方法进行后处理。考虑到北区和中东区的气候特点与西区较为接近,且这两个区的预报准确率均比西北区高,因此将北区和中东区的预报结果作为西区的约束条件,即,如果3个区域中只有西区起报了量级为1或以上的降水,而其它两区预报量级均为0时,则将西区量级也定为0,在其它情况下,即当其它两区至少有一个区起报了量级为1或以上的降水时,西区降水预报结果不做改动。

5 对已实施的飞机增雨作业的评价为进一步检验此方法的可行性,有必要对河南省2002—2005年期间春秋季所实施的飞机增雨作业进行回顾和评价。

2002—2005年春秋季,共有17天进行了飞机增雨作业(22架次),其中,有12天由于数值预报资料的缺失而无预报结果,以下将对其余5天的预报以及作业情况(共10架次)进行分析。

表 3所示为5天的分区降水量级实况以及预报结果,对于大多数量级在1以上的降水都能报出,占83.3%,其中少数虽有量级上的差别,但仍可进行飞机增雨作业,另有5次(区)产生了空报。

|

|

表 3 降水量级实况以及预报 |

分析该5天10个架次增雨作业的飞行路线(表 4),并将表 3与表 4对比可以看出,除2005年3月21日的预报效果不好,对飞行路线不具有较强的指导作用外,其余各天的预报结果与飞行路线都较吻合,对飞行路线具有一定的指导作用。

|

|

表 4 飞机增雨作业日期、时间及飞行路线 |

采用VB编程,读取T213数值预报产品资料,并代入方程进行运算,并自动进行判断,最终输出结果。输出结果既可以在软件窗口文本框内显示,同时也针对5个区域分别建立文本文件进行保存。

7 业务运行情况及运行结果 7.1 业务运行由于要投入业务化运行,因此将软件设计成定时自动运行。每天下午16:30执行此软件,生成结果并保存。

7.2 运行结果此预报方法从2007年3月5日起正式进行业务运行,至5月底春季运行结束。其中除个别日数由于资料的缺失无预报结果外,大部分日数运行正常。为了检验后处理的效果,首先对未做后处理的结果进行了统计。结果表明,除西区外,其它区域预报准确率均在80%以上,如表 5所示。

|

|

表 5 2007年春季业务运行结果(无后处理) |

从表 5中可以看出,西区的准确率仍然明显偏低,表明进行后处理非常有必要。根据上文所述的约束条件对此区域预报进行处理之后的结果统计显示,空报减少了10次,准确率由72.0%提高到了69/82=84.1%,改进效果非常显著.

7.4 飞机作业决策情况在获得分区预报结果后,飞机增雨作业小组将根据各区的降水预报情况来确定飞机飞行作业的路线。如前所述,河南省在春秋季降水云系基本为层状云或(和)波状云,因而只需根据降水的预报结果选取量级为1或以上的区域进行增雨作业。

8 结语(1) 飞机增雨作业是一种适用于稳定性降水天气过程的人工增雨作业方式,而对于河南省来说,春秋季稳定性降水占了绝大部分,因而可以采用飞机作业的方式进行人工增雨作业。

(2) 以此方法为基础,对近几年春秋季河南省飞机增雨作业的评价表明,通过对降水量进行分级预报来确定实施人工增雨作业的天气过程是可行的。

(3) 运行结果表明此方法预报效果良好,特别是通过后处理,也可以将西区的准确率明显提高。

(4) 对河南省进行降水量级分区预报是确定实施人工增雨的区域重要决策依据,对于飞机作业能够起到很好的指导作用。

| [1] |

李仑格, 德力格尔. 高原东部春季降水云层的微物理特征分析[J]. 高原气象, 2001, 20(2): 191-196. |

| [2] |

李照荣, 李荣庆, 李宝梓. 兰州地区秋季层状云垂直微物理特征分析[J]. 高原气象, 2003, 22(6): 583-589. |

| [3] |

陈楠. 宁夏适宜人工增雨作业天气条件分析[J]. 气象, 2005, 31(8): 46-50. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.08.010 |

| [4] |

王劲松, 王琎, 李宝梓. 甘肃春末夏初飞机人工增雨天气系统分型[J]. 干旱气象, 2003, 21(4): 41-44. |

| [5] |

王琎, 李宗龑, 王劲松. 甘肃省秋季飞机人工增雨天气系统分型[J]. 气象, 2007, 33(1): 94-98. |

| [6] |

翟菁, 周毓荃, 杜秉玉. 河南省层状降水云系中尺度结构的数值模拟[J]. 南京气象学院学报, 2007, 30(1): 34-42. |

| [7] |

叶建元, 徐永和, 丁建武, 等. 对流云人工增雨作业等级预报[J]. 气象, 2003, 29(4): 40-43. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.04.009 |

| [8] |

张存, 周毓荃. 人工影响天气优化技术研究[M]. 北京: 气象出版社, 2000: 3-20.

|

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33