2. 中国气象局监测网络司

2. Department of Observation and Communication, CMA

向观测网络内的各个成员单位(实验室或台站)发放未知样品(英文为blind samples,也称作盲样),进行比对测量,是降水化学观测站网的通行做法[1-4]。如中国气象科学研究院中国气象局大气化学重点开放实验室(以下简称大气化学实验室),从1980年代开始接受世界气象组织(WMO)指定实验室发放的未知水样(每年1~2次),代表中国大气本底观测站网参加国际性的比对测量,其测量项目包括pH值、电导率、以及水样中的各种主要离子成分含量[5-6]。根据对未知水样测量结果的统计分析,评估各成员单位的测量准确度,动态地了解和掌握成员单位的技术状况,其分析结果可作为评估各成员单位测量数据可比性的指标。这种比对活动的最终目的是帮助观测网络内的各成员单位提高观测质量。

中国气象局自1980年代开始对酸雨进行观测研究,在1990年代初建成业务化运行的酸雨观测网,至今已有16年的历史[7]。自1991年起,作为全站网质量管理的一个重要手段,中国气象局委托大气化学实验室先后组织了12次未知水样考核。这项活动提高了台站业务人员观测质量意识,在实践中也为台站业务人员及时发现观测中存在的问题、进行自我纠正提供了一个有效途径。对十余年来的未知水样考核结果做一个全面的分析总结,有利于进一步改进工作,完善相关的技术方法。而且,十余年来的考核结果资料中包含了全国酸雨观测站网的观测质量变化的重要信息。通过分析,发掘出这些质量信息,对于准确地评估全国酸雨观测站网观测资料的质量,具有重要意义;通过分析找出具有普遍性和系统性的影响观测质量的因素,也可以为今后采取针对性的措施,进一步改善业务管理、提升观测质量,提供重要的指导和参考信息。本文对1992年以来全国酸雨观测网的未知水样考核结果进行了客观统计,分析其偏差的分布和波动特征以及引起这种波动的可能因素,并应用世界气象组织推荐的评估方法对全国酸雨站网总体测量精度的变化情况进行初步评估。

1 未知水样在历次考核中,采用过两种方式制备pH值未知水样。一种是直接采用标准缓冲溶液作为未知水样,如1993年和1995年;另一种则是采用经过5~10倍稀释和经过pH值调制(即加入适量的碱或酸对缓冲溶液的pH值进行调整)的缓冲溶液作为未知水样。这两种配制方法的基本出发点是为了解决国内样品邮寄时间较长、运输过程中环境温度等条件无法控制的情况下水样稳定性问题,多年实践表明,pH未知水样均具有较好的稳定性。未知水样的pH值在3.0~7.2范围内(见表 1),与我国降水pH值的范围基本一致。每次考核,向每站发放2个pH未知水样。

|

|

表 1 1992年以来历次未知水样pH值报告值的统计 |

1992年和2006年各进行了一次电导率未知水样的考核。1992年采用的是氯化钾溶液作为电导率未知水样,每站只发放一个未知水样。2006年则直接采用经稀释和调制的缓冲溶液既作为pH值未知水样,又作为电导率未知水样。1992年的电导率未知水样的标准值范围较低,2006年的电导率未知水样的电导率标准值则较高(见表 2)。

|

|

表 2 1992年和2006年未知水样电导率报告值的统计 |

为避免运输过程中遭遇炎热天气,一般选择在3—4月或者10—11月通过邮寄方式发送未知水样,观测站收到后在7日内测量并报告结果。1991年也进行了pH未知水样考核,但是只有41个观测站参加,其数据难以进行可靠的统计分析,因此,在后面的分析中不再将其列入讨论。表 1和表 2还分别给出了历次考核中未知水样报告值数量的统计。

2 未知水样标准值的统计计算在2004年前的历次考核中,基于台站设备维护状况和操作人员素质的考虑,采用大气化学实验室的测量值作为未知水样的标准值。这种做法从技术上有一定风险。由于大气化学实验室的测量仪器档次与台站相同,两者的理论测量误差相当,实验室的偶然测量误差较大时可能导致标准值出现相应的较大偏移。2005年发布的《酸雨观测业务规范》则规定的国际上通行方法一致的统计计算方法[8-9],即剔除未知水样报告值中的异常值,将有效报告值的算术平均值作为标准值。

为确保统计分析的一致性和可比性,本文按照国际通行方法将大气化学实验室的测量值与各酸雨观测站的报告值一起进行统计,重新计算了历次考核水样的标准值。在历次考核中,每组未知水样的配发数量一般都在30个以上,因而采用了Grubbs统计判据法[9]分组剔除各站报告的未知水样测量值中的异常值。该方法要求统计样本数不少于25个[9]。pH报告值中异常数据的剔除比率大约为1%~7%(见表 1),电导率报告值中异常数据的剔除比率约为10%~15%(见表 2)。重新计算的标准值与大气化学实验室的pH测量值相差最大可达到0.1pH单位,对于部分未知水样组而言差异还是比较显著的。重新计算的标准值排除了个别观测站的粗差影响,更客观地反映了样本群体的统计特征。

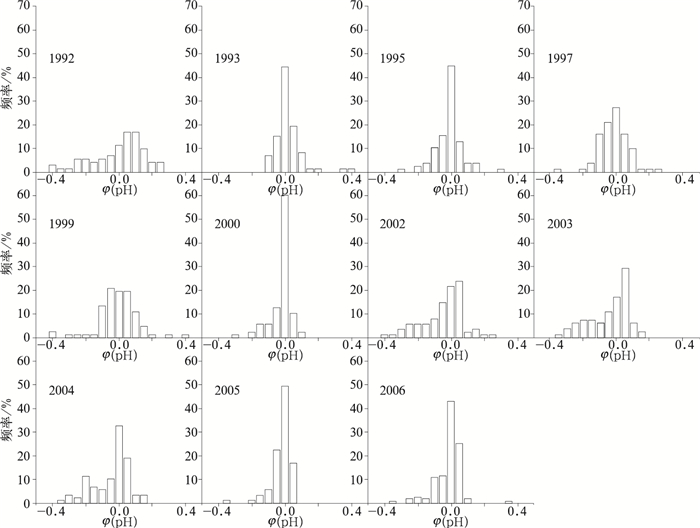

3 考核结果的统计分析 3.1 未知水样的pH值测量结果分析图 1绘出了1992—2006年间各站未知水样pH平均测量偏差φ(pH)的分布。

|

图 1 1992年以来未知水样pH测量偏差的分布 φ(pH)每个统计间隔区间为0.05pH单位 |

φ(pH)按照下式计算:

| $ \varphi \left( {{\text{pH}}} \right) = \sum\limits_i {\left( {{x_i} - {x_s}} \right)/n} $ | (1) |

式中,xs是由第2节所介绍方法确定的未知样品pH标准值,xi为观测站的测量报告值,n为报告值个数(1或者2)。

由图 1可见,除1992年外的各年中,多于60%的酸雨观测站的pH平均测量偏差在±0.075pH单位范围内(中心统计区间为±0.025pH单位),但是年际间有较大波动。1992年酸雨观测网刚刚投入业务运行,台站的测量技术水平还不够稳定,因而考核情况不很理想。1993年和1995年未知样品的制备与其他年份不完全相同,因而不宜直接进行比较。从1997年以后的数据看,2001年、2005年和2006年的pH平均测量偏差都比较小,偏差在±0.075pH单位范围内的台站比例高于80%,而其余年份各站的pH平均测量偏差比较大。2000—2001年全国酸雨观测网更换了测量仪器,并进行了集中培训。随后进行的2001年考核,其pH平均测量偏差比1997年和1999年都有非常明显的改善。但是,随后的3年间,不少台站的pH平均测量偏差出现反弹,增大到与1997年和1999年大体相当的水平。在2005年,《酸雨观测业务规范》[8]正式发布执行后,考核结果又出现较大改善,pH平均测量偏差与2001年大体相当。在2006年,有近70个新建酸雨观测站参加考核,pH平均测量偏差比2005年稍有增大,但也是近年来考核结果比较好的一年。在2005年前,全国酸雨观测网执行《酸雨观测方法(试行二版)》[10],该观测方法编写于1990年代初,相关的仪器维护保养和质量控制措施不够充分,要求也不够明确和严格。如:pH计电极的寿命一般为1~2年,而在该观测方法中没有明确更换时限,因此不能排除在观测中出现使用老化的pH计电极的情况。加上其它的可能原因,在更换新测量仪器后仅一年多的时间里,台站的总体测量偏差便回到更换仪器之前的状况。与此相对照,2005年颁布的《酸雨观测业务规范》中关于仪器保养和质量控制措施的规定相对完善,当其下发执行后,即便是有较多新观测站参加考核的2006年,考核成绩仍接近2001年和2005年的最好水平。这些事实说明,观测仪器和人员的技术状态对测量质量具有决定性影响,而台站的技术状态又强烈地依赖于规范化的业务制度和管理,完善的业务规范在保障酸雨观测质量方面具有不可替代的重要作用。

从图 1还可以看到另外一个现象,即2001年以后各站pH平均测量偏差呈现负的偏态分布,尤其是在2002—2004年考核总体偏差较大时这种现象更加显著,说明技术状态不良的台站(仪器)往往容易出现的测量负偏差。而在2000年统一更换仪器以前,这种现象并不明显。这种现象的原因还有待进一步通过实验和资料分析来查找,但是在对酸雨观测站网的观测数据进行统计分析评估中也发现了部分站的部分数据存在着pH测量负偏差的问题,其系统偏差的幅度大约在0.1~0.3pH单位范围[11]。但是对未知水样考核结果的统计分析印证了同样的测量负偏差可以为今后的原因分析提供质量信息方面的帮助和支持。

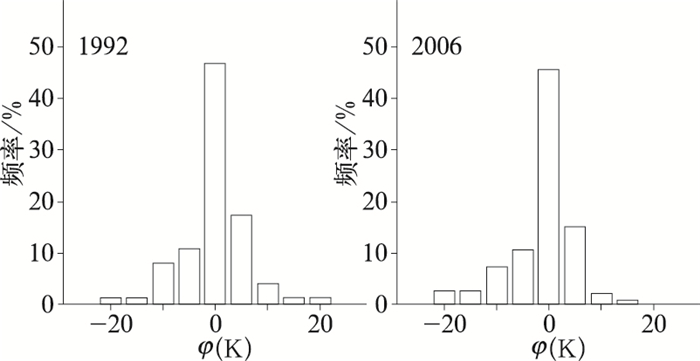

3.2 未知水样电导率测量结果分析图 2绘出了1992年和2006年各站未知水样电导率测量相对偏差φ(K)的分布。φ(K)按照下式计算:

|

图 2 1992年和2006年未知水样电导率测量相对偏差的分布 φ(K)统计间隔为5% |

| $ \varphi \left( {\text{K}} \right) = \frac{{100}}{n}\sum\limits_i {\left( {\frac{{{K_i}}}{{{K_s}}} - 1} \right)} $ | (2) |

式中,Ks为由第2节所介绍方法确定的未知样品电导率标准值,Ki为观测站的测量报告值,n为报告值个数(1或者2)。

可以看出,尽管1992年和2006年未知水样的电导率范围相差较大,但是各站的测量偏差分布基本一致,大约有70%的酸雨观测站的电导率测量相对偏差在±7.5%范围内,说明大多数台站电导率测的技术状态相对稳定。

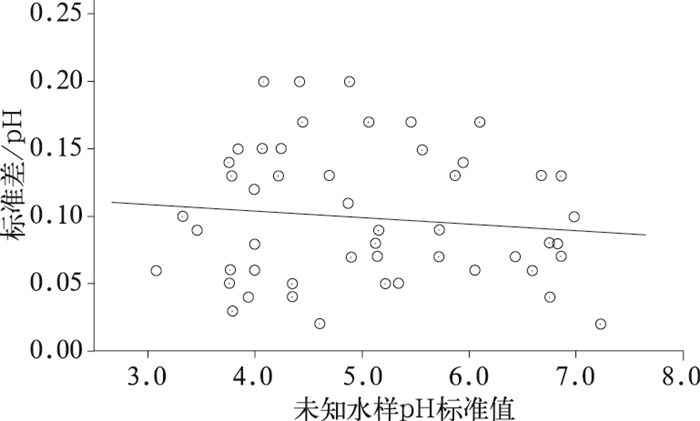

3.3 未知水样的pH标准值与测量标准差的关系1992年以来,采用稀释和pH调制方法共制备了49组pH未知水样,其测量报告值的标准差和标准值点绘在图 3中。在pH值3.0~7.2的范围内,未知水样测量报告值的标准差都小于0.2pH单位。尽管在4.0到6.0的范围内有少数未知水样的测量标准差较大,但是总体而言,未知水样的测量标准差随标准pH值的变化不大。线性回归显示,在低pH值范围,未知水样的测量标准差有些许增大的趋势,但仅为0.014,不显著。

|

图 3 未知水样pH标准值与测量标准差的关系 |

未知水样考核的一个重要目标就是了解酸雨观测网的观测站技术状况,并得到评价观测站观测数据的总体精度(Overall precision)的质量指标。根据WMO推荐的方法,总体精度采用修正绝对中值偏差(Modified Median Absolute Difference,M.MAD)计算和表示[1]:

| $ \begin{gathered} M \cdot MAD = \frac{1}{{0.6745}}{\text{Median}} \hfill \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\left( {\left| {{x_i} - {\text{Median}}\left( {{x_i}} \right)} \right|} \right) \hfill \\ \end{gathered} $ | (3) |

式中,Median()为中值函数;xi为各站测量未知水样的偏差,对pH未知水样而言,xi为3.1节定义的φ(pH);对电导率未知水样而言,xi为3.2节定义的φ(K)。作为衡量观测数据可比性的指标,M.MAD不同于标准差,它主要被用于评估不同测量系统(如:观测站)之间差异的变异水平[1, 3]。

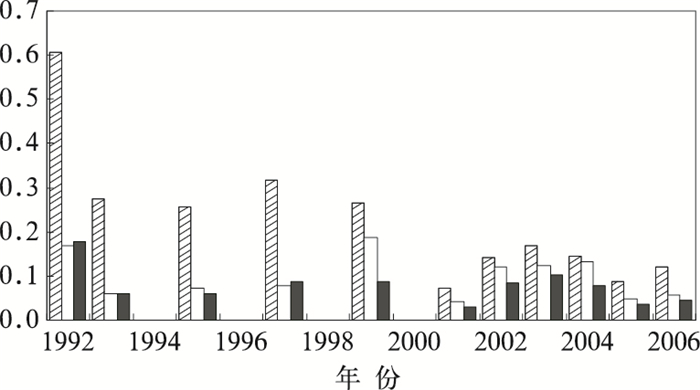

图 4显示了根据历年pH未知水样考核结果计算得到的M.MAD。为了比较起见,图 4还绘出了历年pH未知水样报告值的标准差,包括全部报告值的标准差和有效报告值的标准差。从图 4中可见,1992年以外的各年份M.MAD都小于0.1 pH单位,其中2001年、2005年和2006年的M.MAD更小,只有0.03~0.04 pH单位。可以看出,M.MAD的逐年波动情况与各观测站pH未知水样报告值的标准差(尤其是有效报告值标准差)的逐年变化具有一致性,一方面说明两者同样反映出仪器更换、人员培训以及《酸雨观测业务规范》发布执行对台站技术状态改善的促进作用;另一方面也说明全国酸雨观测网pH测量的总体精度受台站技术状态的影响明显。进一步比较M.MAD和有效报告值标准差的逐年波动情况,可以发现,M.MAD的相对波动幅度较小(M.MAD变异系数为0.37,而有效报告值标准差的变异系数为0.50),说明全国酸雨观测网的总体精度相对稳定。M.MAD作为反映全国酸雨观测网的总体精度的指标,可以作为分析利用全国酸雨观测网观测资料时重要的质量参考信息。此外,从图 4还可以得到如下信息,1992年以来,pH未知水样的全体报告值标准差逐年降低,与有效报告值的标准差的越来越接近,说明考核中出现异常值的情况越来越少,更多观测站的pH测量技术状态越来越趋于稳定。

|

图 4 历年pH未知水样报告值的标准差和修正绝对中值偏差 图中:〼表示全体报告值标准差;□表示有效报告值标准差;■表示修正绝对中值偏差(M.MAD);单位均为pH单位 |

应用同样的公式,计算了1992年和2006年的电导率考核测量的M.MAD,分别为5.0%和4.1%。

WMO关于降水pH值和电导率测量的数据质量目标(Data quality objective,DQO)中规定了总体精度的指标:在pH < 5.0的范围内M.MAD上限为0.12pH单位;在pH≥5.0的范围内M.MAD上限为0.24pH单位;电导率的M.MAD上限为7%[1]。全国酸雨观测站网历年来的pH未知水样和电导率未知水样的M.MAD均低于WMO规定的总体精度的上限指标(1992年pH考核的M.MAD高于其中的一个指标,除外)。但需要指出的是,由于全国酸雨观测网的未知水样与WMO指定实验室的未知水样[1]不同,而比较评估两种未知水样可能导致差异的工作已经超出本文范围,因而本文给出的M.MAD仅用来反映全国酸雨观测网历年来总体精度的相对变化。

5 结语(1) 经过多年的实践,中国气象局酸雨观测网已经形成了比较规范的pH未知水样考核方法。该方法采用经过稀释和pH值调制的缓冲溶液作为pH未知水样,样品具有相对较好的pH稳定性,考核结果能够较好地反映出台站的技术状态的变化。未知水样的pH值在3.0~7.2范围内,历年来的实际测量偏差小于0.2pH单位,且随pH标准值的变化不显著。

(2) 对1992年以来的pH未知水样测量偏差统计结果及其波动量值情况的分析显示,在刚刚完成仪器更新和人员培训后的2001年和《酸雨观测业务规范》下发执行后的2005年、2006年,pH未知样品考核的测量偏差最小,说明观测仪器和人员的技术状态对测量质量具有决定性影响,完善的业务规范和规范化的业务管理在保障酸雨观测质量方面具有不可替代的重要作用。

(3) 对1992年以来的pH未知水样测量偏差分布特征的统计分析显示,2001年以后pH平均测量偏差出现负的偏态分布特征,尤其是在2002—2004年考核总体偏差较大时这种现象更加显著,说明技术状态不良的台站(仪器)往往容易出现较大的测量负偏差。

(4) 根据11次的未知水样考核结果,按照WMO推荐的计算方法,计算了pH值测量的修正绝对中值偏差。结果显示,除站网运行初期的1992年以外,酸雨观测网pH值测量的修正绝对中值偏差为0.03~0.1pH单位。修正绝对中值偏差的逐年波动情况与各观测站pH未知水样报告值的标准差(尤其是有效报告值标准差)的逐年变化具有一致性,反映了全国酸雨观测网pH测量的总体精度受台站技术状态的影响明显。

(5) 在1992年和2006年,先后进行了2次电导率未知水样考核,也获得了初步考核数据结果。按照WMO推荐的计算方法,计算1992年和2006年的电导率测量的修正绝对中值偏差分别为5.0%和4.1%。

| [1] |

WMO, WMO TD No. 1251, Manual for the GAW precipitation chemistry programme (guideline, data quality objectives and standard operating procedures)[R], Ed. Mary A. Alllan, 2004.

|

| [2] |

US-NADP, NADP QA Report 2003-01, Quality assurance report[R], Ed. Jane Rothert, 2003.

|

| [3] |

EMEP, CCC-Report 1/95: EMEP manual for sampling and chemical analysis[R]. Norwegian Institute for Air Research, Kjeller, Norway. 2001.

|

| [4] |

EANET, 2000: Quality Assurance/Quality Control (QA/QC) Program for Wet Deposition Monitoring in East Asia[OL].http://www.eanet.cc/jpn/docea_f.html.

|

| [5] |

周秀骥. 中国大气本底基准观象台进展总结报告[M]. 北京: 气象出版社, 2005.

|

| [6] | |

| [7] |

丁国安, 徐晓斌, 王淑凤, 等. 中国气象局酸雨网基本资料数据集及初步分析[J]. 应用气象学报, 2004, 15(B12): 85-94. |

| [8] |

中国气象局. 酸雨观测业务规范[M]. 北京: 气象出版社, 2005.

|

| [9] |

US-EPA. EPA/240/B-06/003, Data Quality Assessment: Statistical Methods for Practitioners /EPA QA/G-9S, EPA, Washington DC 20460, 2006.

|

| [10] |

中国气象局. 酸雨观测方法试行二版. 1992.

|

| [11] |

汤洁, 徐晓斌, 巴金, 等. 电导率加和性质及其在酸雨观测数据质量评估中的应用. 应用气象学报, 待发表.

|

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33