2. 黑龙江省气象信息中心

2. Meteorological Information Center of Heilongjiang Province

三江平原位于黑龙江省的东北部,其西北部为小兴安岭余脉(青黑山),西南部为老爷岭和太平岭山地,完达山则横亘于中部;北部和南部为黑龙江、松花江、乌苏里江冲积形成的平原。三江平原属温带湿润半湿润大陆性季风气候,雨热同季,发展粮食生产非常有利,是我国重要粮食产区[1]。

对三江平原作物生长期的热量资源进行科学评价,深入了解热量资源的时空分布规律,对于合理规划与开发利用当地的气候和土地资源、促进农业可持续发展具有实际意义[2]。另一方面,随着气候变化,热量资源也发生了明显变化,根据早期资料开展的三江平原热量资源评价也需要及时更新[3-5]。

三江平原气象站较少,且多设在地势平缓,气候条件相近的平原区,地形复杂的山地与丘陵气象观测站较少,给气候资源分析和评价带来不便。农垦、森工站的观测资料站点多、序列长,从地理上讲,它们对国家气象台站的资料起到了补充作用,使观测点分布更趋合理,西部和南部地形复杂的区域台站比较密集,有助于真实反映热量资源空间分布特点。利用黑龙江省80个气象站资料,并首次使用三江平原地区16个农垦站、森工站气象资料,形成基于GIS的栅格化的热量资源数据,可以更细致地分析三江平原热量资源的分布特点和变化规律,为三江平原热量资源开发利用提供依据。

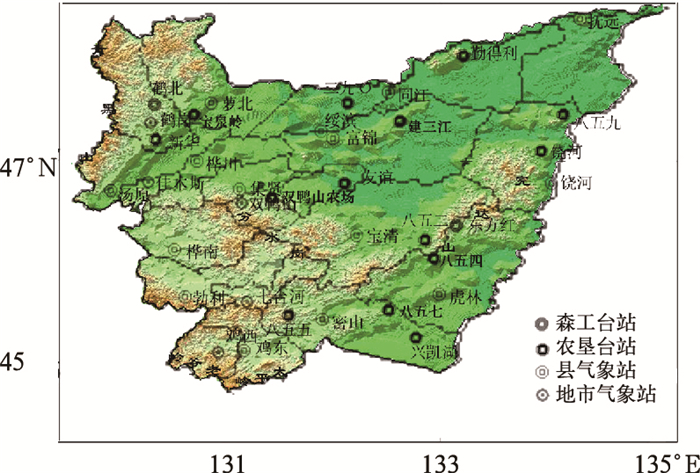

1 资料与方法 1.1 资料黑龙江省80个气象观测站(包括三江平原地区19个气象站)30年(1971—2000年)的整编资料、16个农垦和森工气象站1971—2000年逐日气温资料。资料来源于黑龙江省气象信息中心。各类气象台站的分布见图 1(见彩页)。

|

图 1 三江平原气象站与农垦站、森工站分布 |

从黑龙江省400m×400m数字高程模型(DEM)数据中切割出三江平原区域,作为构建三江平原区域网格化地形数字地图的基础数据。

1.2 方法对于16个农垦和森工气象站观测得到的1971—2000年逐日气温资料,按照气象系统标准计算了各项热量指标值,包括30年平均月、年气温和≥0℃、≥10℃的累积温度(简称积温)。

利用宏观地形和经纬度因子模拟较大区域气候资源具有一定的理论基础。通过“趋势面分析计算+残差”的方法建立三江平原栅格化的热量指标数据。具体步骤如下:

首先,将各项热量指标看成是与经度λ、纬度φ、海拔高度h有关的函数[6],使用黑龙江省80个气象站作为建立方程的样本点,运用趋势面分析方法(逐步回归原理)建立热量指标与λ、λ2、φ、φ2、λφ、h有关的地理分布模式,再用此模式计算三江平原每个栅格的热量指标,形成结果1。

然后,采用三江平原19个气象观测站和16个农垦站、森工站的实际热量指标值减模式计算的观测站热量指标值,得到每个测站的热量指标残差,用线性内插法把热量指标残差从有实测数据地区扩展到没有实测数据的区域,形成结果2。

最后,将结果1与结果2相加得到所需要的结果——三江平原栅格化的热量指标数据。

线性内插方法基本原理[7]是:如果F代表待求网格点(i, j)上的气象值,则

| $ \bar F\left( {i, j} \right) = \sum\limits_{k = 1}^m {{W_k}{F_k}} $ | (1) |

式中k是观测点序号,k=1, 2, 3,…,m。Fk是第k个观测站的观测值,Wk则为该站相应的权重函数。Wk应满足:(1)它应是距插值点(i, j)距离为rk的观测值,随rk的减小而增大,但当rk→0时不会变为无穷大。(2)对每个插值点(i, j)来说,权重函数之和应等于1。

本文采用高斯权重函数(Wk=e-rk2/4C),当rk < d时,Wk=Cf(d-rk)2;当rk≥d时,Wk=0,其中rk是第k个台站距内插点的距离,d是影响半径(这里取100km),Cf是一个归一化的常数。

| $ {C_f} = {\left[ {\sum\limits_{k = 1}^m {{{\left( {d - {r_k}} \right)}^2}} } \right]^{ - 1}} $ | (2) |

使用80个气象站资料和逐步回归方法建立黑龙江省热量资源地理分布模式,取显著水平α=0.01,引入因子临界值Fα1=2.07, 剔除因子临界值Fα2=2.07,得到年及1、4、7、10月平均气温(Ta、T1、T4、T7、T10)、≥0℃(T≥0)和≥10℃(T≥10)积温等热量指标与λ、λ2、φ、φ2、λφ、h的关系式为:

| $ \begin{gathered} {T_a} = 634.2 - 9.4135\lambda + 0.0338{\lambda ^2} - \hfill \\ \;\;\;\;\;\;\;0.0272{\lambda ^2} + 0.0133\lambda \varphi - 0.0046h \hfill \\ \end{gathered} $ | (3) |

| $ {T_1} = 45.6 - 1.3727\varphi - 0.0073h $ | (4) |

| $ \begin{gathered} {T_4} = 73.9 - 0.6785\lambda - 0.0225{\varphi ^2} + \hfill \\ \;\;\;\;\;\;\;0.0115\lambda \varphi - 0.0049h \hfill \\ \end{gathered} $ | (5) |

| $ \begin{gathered} {T_7} = 113.2 - 1.1058\lambda - 0.0301{\varphi ^2} + \hfill \\ \;\;\;\;\;\;\;0.096\lambda \varphi - 0.0071h \hfill \\ \end{gathered} $ | (6) |

| $ \begin{gathered} {T_{10}} = - 25.6 + 2.0735\varphi - 0.0300{\varphi ^2} \hfill \\ \;\;\;\;\;\;\;\; - 0.0063h \hfill \\ \end{gathered} $ | (7) |

| $ \begin{gathered} {T_{ \geqslant 0}} = 71425.4 - 991.3329\lambda + 3.2174{\lambda ^2} - \hfill \\ \;\;\;\;\;\;\;\;4.9430{\varphi ^2} + 2.8126\lambda \varphi - 1.3235h \hfill \\ \end{gathered} $ | (8) |

| $ \begin{gathered} {T_{ \geqslant 10}} = 55835.8 - 718.7858\lambda + 2.2980{\lambda ^2} - \hfill \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;3.7381{\varphi ^2} + 1.9303\lambda \varphi - 1.5744h \hfill \\ \end{gathered} $ | (9) |

表 1给出了利用上述模式计算三江平原35个测站热量指标的误差情况。从这些关系式和表 1可以看出:(1)各热量指标与φ、λ、h的复相关系数均在0.95以上,说明利用此地理分布模式模拟的效果总体上是好的。(2)7月平均气温、≥0℃积温和≥10℃积温模拟相对误差平均在2%~3%,1月、4月、10月平均气温模拟相对误差在5%~8%,均在合理范围内。年平均气温模拟相对误差比较大,达21%,说明模式的模拟能力稍差些。通常由各月气温模拟值计算得到年值的模拟误差要小于各月气温模拟误差,本文进行模拟时对月及年单独进行模拟,产生了年模拟误差比月值大的结果。(3)1月和10月平均气温主要受纬度和高度因子的影响,而纬度、经度、高度因子对其它热量指标分布均有影响;模式中都引入了h因子,它与热量指标呈相反方向变化,即随海拔高度升高,热量资源减少;热量资源随φ及λ的变化一般为非线性的,并且在同一纬度的不同经度或同一经度的不同纬度均存在差异。

|

|

表 1 三江平原35个测站热量资源趋势面分析模拟误差 |

虽然地理分布模式中引入的地理因子在一定程度上对热量资源有影响,但使用统计方法进行模拟必然会存在一定误差。为减小模拟结果的误差,还需要使用线性内插方法,对趋势面分析方法模拟结果进行订正。

表 2给出了订正后误差分析结果。通过表 1与表 2结果对比可以看出:订正后的结果更加接近实际值, 订正后的年平均气温模拟值与实际值最大偏离程度比地理分布模式模拟值下降1.1℃,绝对误差的绝对值平均下降0.5℃,相对误差的平均下降15%,效果明显改善。其它各个热量指标模拟结果也不同程度得到提高,相对误差的平均都在5%以下。

|

|

表 2 三江平原35个测站热量资源模拟值订正后误差 |

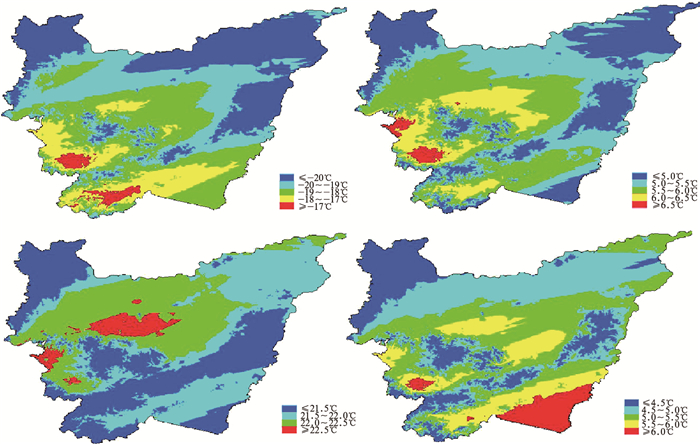

图 2至图 5(见彩页)给出了最后的模拟结果。总体上看,三江平原热量资源受高程影响较为突出。年平均气温3.5℃以上的区域主要位于鸡西地区、佳木斯西部、双鸭山东部的平原地区,而完达山脉、鹤岗西北部的青黑山、鸡西西部的老爷岭和太平岭等山地丘陵地区年平均气温在2.5℃以下,其他地区界于2.5~3.5℃之间。

|

图 2 三江平原年平均气温 |

|

图 3 三江平原1、4、7、10月平均气温 |

|

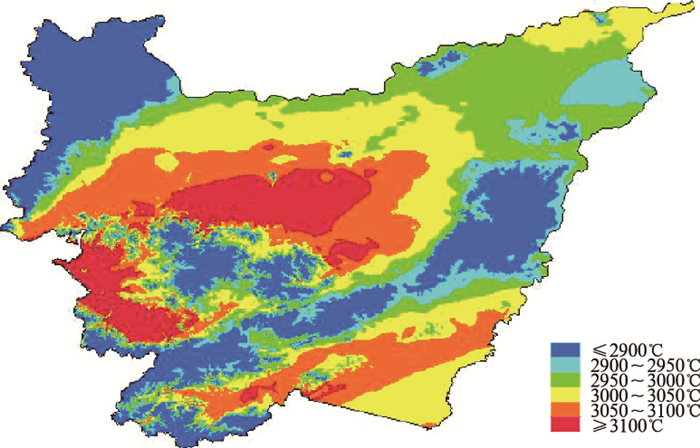

图 4 三江平原≥0℃积温 |

|

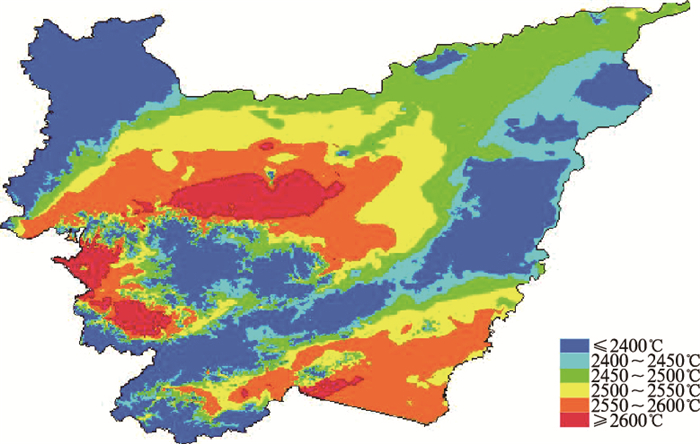

图 5 三江平原≥10℃积温 |

1月平均气温,鸡西大部地区、佳木斯南部在-18℃以上,三江平原东部及完达山、青黑山在-20℃以下,其他多在-18~-20℃之间。4月平均气温,三江平原东部及密山南部和完达山、青黑山、老爷岭在5℃以下,6℃以上的区域主要位于佳木斯南部、双鸭山东部的平原地区,其他地区介于5~6℃之间。7月平均气温,鹤岗东部、佳木斯西部及双鸭山西部是高值区,在22℃以上,山地丘陵地带在21.5℃以下,其他地区在21.5~22℃之间。10月平均气温,高值区位于鸡西大部及桦南、宝清等地,在5.5℃以上,山地丘陵地带仍是低值区,在4.5℃以下。

≥0℃积温与≥10℃积温的分布大致趋势相同,佳木斯西部、双鸭山西部、鸡西大部等平原地区是高值区,≥0℃积温一般在3050℃以上,≥10℃积温在2550℃以上;而西部和南部的山地丘陵地带为低值分布区,≥0℃积温一般在2900℃以下,≥10℃积温在2400℃以下。因此,三江平原热量资源较丰富的区域主要位于佳木斯西部、双鸭山西部、鸡西大部的平原地区,而青黑山、完达山及老爷岭山地丘陵地带热量条件相对来说较差些。

总体上看,由于采用了更密集的观测站资料和更新的标准气候期,考虑了高度、经纬度等地理因子的影响,上述计算结果比过去更细致、更准确地反映三江平原一年内特别是作物生长期内的平均热量指标空间分布特点,为进一步开展农业气候区划和农业生产规划奠定了基础。

3 结论构建了三江平原的热量资源地理分布模式,并应用三江平原共35个观测站实测数据对模式模拟的热量指标误差进行了订正。

(1) 三江平原地区高度、经纬度等地理因子对热量资源空间分布影响显著,纬度和高度因子对各项热量资源分布均有明显影响,经度因子主要影响年平均气温、4月和7月平均气温、≥0℃积温及≥10℃积温。

(2) 三江平原热量资源较丰富的区域主要位于佳木斯西部、双鸭山西部、鸡西大部的平原地区,而西部和南部的青黑山、完达山、老爷岭和太平岭等山地丘陵地带热量条件相对较差些。平原地区年平均气温一般在3.5℃以上,≥10℃积温一般在2550℃以上;而山地丘陵地区年平均气温多在2.5℃以下,≥10℃积温低于2400℃。

计算结果同原有工作比较有了明显改进,可为进一步开展农业气候区划、合理开发利用农业气候资源提供科学依据。

| [1] |

潘华盛, 刘育生. 三江平原天气气候与农业[M]. 北京: 气象出版社, 1991: 1-9.

|

| [2] |

农业气候资源开发利用与农作物品种布局调整课题组. 热量资源变化与农作物合理利用热量的研究[J]. 黑龙江气象, 2000, 1: 17-21. DOI:10.3969/j.issn.1002-252X.2000.03.005 |

| [3] |

祖世亨, 祖雪梅, 石剑. 黑龙江省近50年气候资源动态变化及其对农业可持续发展的积极影响[J]. 黑龙江气象, 1998(增刊): 22-32. |

| [4] |

潘华盛, 张桂华, 徐南平. 20世纪80年代以来黑龙江气候变暖的初步分析[J]. 气候与环境研究, 2003, 8(3): 348-355. |

| [5] |

王媛, 方修琦, 田青, 等. 气候变暖及人类适应行为对农作物总产变化的影响:以黑龙江省90年代水稻生产为例[J]. 自然科学进展, 2006, 16: 1645-1650. DOI:10.3321/j.issn:1002-008X.2006.12.017 |

| [6] |

马旭清, 国世友, 邹立尧, 等. 气候资源小网格推算方法[J]. 黑龙江气象, 2001, 3: 26-28. DOI:10.3969/j.issn.1002-252X.2001.03.009 |

| [7] |

伍荣生. 现代天气学[M]. 北京: 气象出版社, 1999: 39-41.

|

| [8] |

郭文利, 吴春艳, 柳芳, 等. 北京地区不同保证率下热量资源的推算及结果分析[J]. 农业工程学报, 2005, 4: 145-149. |

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33