2. 河北省气象台

2. Hebei Met eorological Observatory

我国对沙尘暴的研究始于1970年代后期, 王式功等[1]指出, 冷锋活动是造成大范围大风沙尘天气的主要天气系统。项续康[2]、王锡稳[3]利用红外云图,对我国西北地区强沙尘暴天气的成因做了分析,认为强沙尘暴是由一些中尺度强对流系统形成和发展而造成的。胡隐樵等[4]认为西北地区的黑风暴有一系列飑线的基本特征。在雷达探测和应用方面, 对暴雨、雷暴、大风、冰雹等强对流天气研究较多[5-7],但在区域性沙尘暴研究中应用较少。螺旋度作为强对流天气分析的一个重要物理量, 在沙尘暴的研究中也开始应用,申红喜等[8]应用螺旋度对发生在北京地区的沙尘暴天气进行了分析,陶健红等[9]对发生在中国西北地区的沙尘暴进行了螺旋度的诊断分析,发现螺旋度的分布对沙尘暴预报具有一定的指示意义。这些研究对深入认识我国西北地区和冀北地区沙尘暴天气的发生机理提供了帮助。

在冀南地区,因强对流系统引发的沙尘暴天气一般情况下只在局地出现,2005年5月10日发生在冀南地区的区域性沙尘暴天气如此剧烈还是比较少见的,强度强、危害重,非常难预报。本文利用常规观测、红外卫星云图、雷达以及NECP等资料,从引起沙尘暴天气发生、发展的几个方面进行了综合分析,以揭示冀南地区强对流型强沙尘暴天气的成因。

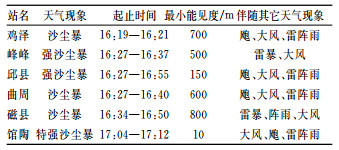

1 天气分析 1.1 沙尘暴实况2005年5月10日08时(北京时,下同)蒙古国东南部出现沙尘暴,出现在锋后西北大风里;然后随着锋面的东移,冷空气的南下,西北大风和沙尘暴区域向南扩张进入我国内蒙古,后经山西北部、中部于下午进入河北南部地区。邯郸市位于河北南部,共有16个观测站,其中东部平原地区的馆陶站出现特强沙尘暴,最小能见度仅10m,沙尘暴出现时天空黑暗,使道路交通、电力中断数小时,经济损失巨大,还出现了2个站强沙尘暴、3个站沙尘暴和5个站扬沙天气(见表 1)。沙尘暴发生时伴随雷阵雨,降水量为小雨。

|

|

表 1 2005年5月10日沙尘暴天气实况 |

5月10日08时500hPa图上,欧亚大陆为两槽一脊型,新疆为强大的高压脊,西西伯利亚和日本海各为低槽区,高压脊前为西北气流,气压梯度较大。在700hPa和850hPa图上,在内蒙古中东部—宁夏都有一低槽,槽前均为暖湿气流,槽后为干冷气流。沿强沙尘暴区中心所在经度(115°E)的总温度平流空间剖面图(图略)显示,5月10日08时,在3 6°N上空从地面到500hPa为暖平流,向上向北倾斜,500hPa以上为冷平流,同时在40°N上空500hPa等压面附近为冷平流。最强暖平流位于40°N上空700hPa达35×10-4℃·s-1,36°N上空850hPa有一次大值暖平流,此时冷平流相对较弱,但是这种上冷下暖的结构极不稳定,有利于产生对流运动。到10日20时,北部40°N上空低层冷平流加强下降,迫使暖平流南下与36°N上空暖平流合并加强,加上午后地面受热增温快,容易产生热对流不稳定,使得36° N上空上冷下暖结构较08时更加不稳定,高层干冷平流、低层暖湿平流是位势不稳定发展的重要因素[4],从而引发沙尘暴发生。

10日08时地面图上,蒙古国有低压发展,在贝加尔湖西部为冷高压,其前缘冷锋地面锋线位置与850hPa槽线位置基本相同,蒙古低压西部和南部的冷空气随着冷锋向东南移动。自动站资料显示09时在河北中南部出现了偏南风与偏北风的中尺度辐合线,强对流中心在保定、廊坊一带。逐时的自动站资料显示10—14时中尺度辐合线在邢台与石家庄之间维持,15—16时维持在邯郸市上空,17时南压至邯郸南部,中尺度辐合线促进了强对流的发展,是强对流天气出现和维持的重要原因。从邯郸市16个观测站的地面气象要素观测可见,5月10日下午15:33—17:05有14个测站先后出现气温急降、气压陡升、风向突转风速猛增等剧烈的天气现象,本次飑线过境引起的降水量均为小雨,但瞬时风速较大,其中广平站在16:45左右瞬时风速达到34m·s-1,创本站历史之最。这与“1993.05.05”金昌特强沙尘暴类型相似,属于低压加冷锋和飑线的强对流型沙尘暴[5]。

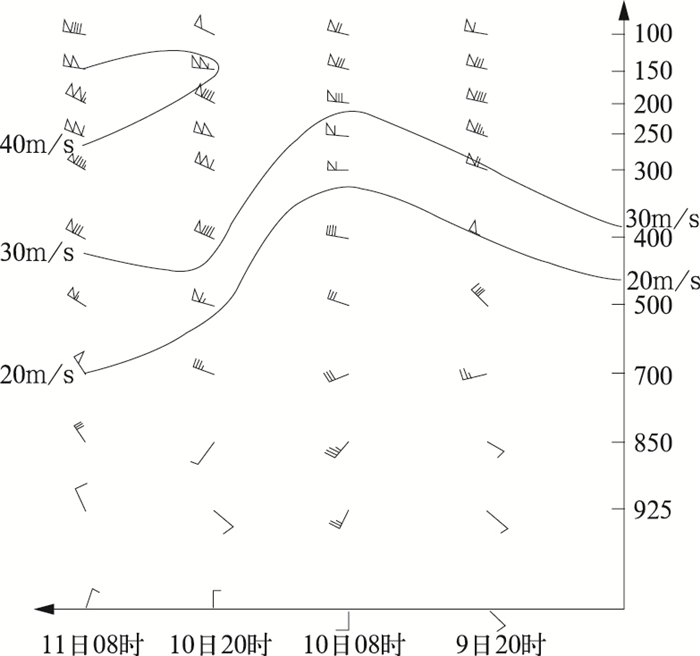

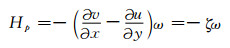

2 沙尘暴成因分析 2.1 高空动量下传风速是吹起沙尘的动力。10日08时(图 1a),中纬度高空存在南北两个急流轴,南边的一个位于27°N上空200hPa附近,急流中心为50m·s-1,北边的一个较弱,位于41°N上空250hPa附近,中心风速35m·s-1并向下向南伸展。38°N以北为大尺度的上升气流,向上到250 hPa等压面附近南折,强上升运动有利于将上游蒙古国东南部沙尘暴区的沙尘卷向空中,37~39°N之间在对流层中层650~300hPa存在一中尺度次级环流,中心位于400hPa。10日14时(图 1b),南边的高空急流减弱北移,而北边的高空急流中心加强南移,位于次级环流右侧上升气流密集区,风速有明显的下传。随着大尺度上升气流南移,次级环流也南移并加强,中心高度下降到35.5°N上空650hPa附近,在其上面250hPa有一新的次级环流生成,强度较弱。10日20时(图 1c),南北两支高空急流几乎连通,北边的高空急流继续加强,急流中心增强到50m·s-1,高度下降到350hPa附近,而且在对流层低层900hPa可以看到15m·s-1的低空急流。次级环流的中心位置少变,高度继续下降到800hPa附近,大尺度上升支上升到350hPa高空急流处后转向南并入次级环流的下沉气流里,此时强沙尘暴天气已经发生,对流运动应处于减弱的状态。在本次过程中存在明显的高空动量下传,沙尘暴区上空对流层低层低空急流一直存在,北支高空急流随时间演变增强南移,高度下降,10日20时高低空急流在强沙尘暴区上空交汇,受高低空急流耦合影响下,其形成的次级环流强度也随之增强,中心位置少变,高度逐渐下降,将高空动量有效地下传到地面。

|

图 1 沿强沙尘暴区上空(115°E)的经向环流和等风速线(虚线) (a) 10日08时;(b) 10日14时;(c) 10日20时 |

邢台单站高空风和邯郸地面风速随时间的演变图(用距离邯郸最近的探空站邢台的高空风近似代替邯郸的高空风)也显示(图 2):从10日08时到20时,20m·s-1的风速高度从350hPa下降到600hPa附近,到11日08时,20m·s-1的风速高度继续下降到700hPa。从10日08时到20时12小时内,500hPa到850hPa风速垂直切变由2m·s-1(12~14m·s-1)增大到22m·s-1(26~4m·s-1),中低层高空风垂直切变呈10倍增大,这与姜学恭等人的研究一致[6]。

|

图 2 邢台单站高空风和邯郸地面风速随时间的演变图 |

在这次由强对流引发的沙尘天气过程中,虽然20m·s-1的风速高度随时间演变而下降,对流层中低层表现为强的垂直风切变,但邯郸地面风速并未随着高空急流高度的下降而增大。自记纸显示邯郸市自西北向东南在15:47—17:15先后出现瞬时大风,与地面中尺度辐合线的变化一致,可见中尺度辐合线出现的时间、位置对地面大风出现的时间、位置及其走向起着决定性的作用。而大尺度冷锋17时以后与中尺度辐合线合并,使得邯郸东部平原地区的大风维持,并引起馆陶最低能见度只有10m的特强沙尘暴天气。可能是地面中尺度辐合线首先触发了强风和沙尘暴,待17时以后大尺度冷锋加入,使得大风和沙尘暴更加剧烈。

由日常的天气事实可知,并非每一次的大风天气都伴有沙尘出现。产生沙尘天气的一个重要动力因素是空气中有强的垂直湍流运动。当气层处于不稳定因素时,湍流发展旺盛,沙尘靠空气浮力和湍流混合作用,不断被带到空中,并随风漂动[7]。我们可以定性的分析这次沙尘天气的湍流运动。

由湍流强度

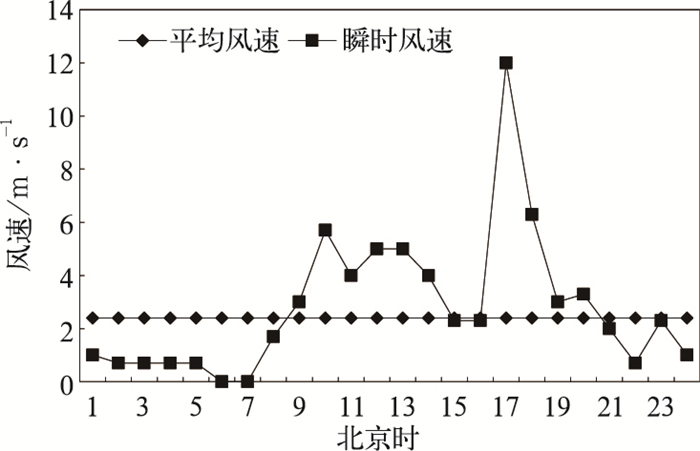

图 3是5月10日1—24小时馆陶站地面自记风和平均风速示意图。从图 3中可以看出,从07时开始,也就是从受日照开始影响时,湍流强度迅速增大,从馆陶站的日照自记纸上可以看到,从08时到16时之间日照时数均为100%,说明热力不稳定可以使湍流垂直运动加强。5月10日下午16时及以前地面吹偏南风,风速维持在5.7m·s-1以下,到下午17时风向由偏南风急转成北风,湍流强度达到最大,出现飑和偏北大风,4分钟后出现特强沙尘暴,能见度迅速降低到10 m,并维持9分钟。瞬时风速的突变说明湍流强度也突然增强,沙尘暴结束后到19时风向又转为东南风3m·s-1,在沙尘暴发生前后湍流强度达到最强为5左右,其他时间在2.4以下。

|

图 3 2005年5月10日01—24时馆陶站地面每小时自记风(10min平均风速)变化曲线与平均风速图 |

由此可以说明,这次的沙尘天气发生在午后,发生前存在较强的湍流垂直运动, 热力不稳定可以使湍流垂直运动加强,对沙尘暴的形成起着重要作用。

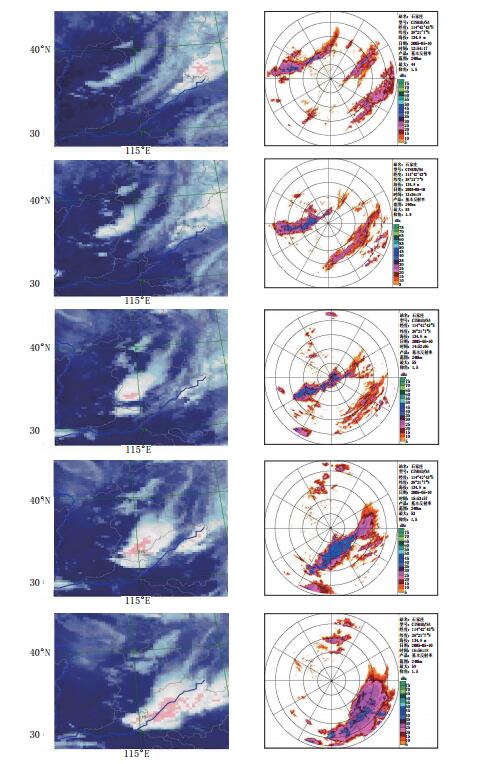

2.2 卫星云图、雷达回波分析从13—17时每小时一张卫星云图和石家庄多普勒雷达资料(图 4,见彩页)可以看到飑线随时间的演变。13时,配合850hPa蒙古低涡附近有明显的涡状逗点云系,在逗点云团的后部有一明显的NE-SW向云线,与地面中尺度辐合线相对应,呈弓状向东南弯曲,并且其南部有白亮密实中心,云顶最低温度为-29.32℃,相应地雷达回波图上显示为带状回波,中心强度达44dBz,径向速度图显示这一带状回波为负速度区(图略),即向东南方向移动;14时弓状云线向东南方向移动,中南部范围扩大并增强,同时在涉县西部也出现小对流云团,带状回波位于石家庄西部,近乎呈准东西向,中心强度增强到53dBz;15时,南部云带进一步加强向东南方向移动到邯郸北部,而北部减弱,此时弓状云线发展成为一中尺度对流云团,云顶最低温度达-41.56℃,涉县西部的小对流云团也东移到涉县并迅速扩大,云顶温度由-18.23℃降至-36.03℃。雷达回波图上带状回波又转为NE-SW向,强度>50dBz的范围扩大,在其东南方向有零散的小对流单体生成;到16时邯郸南部的小对流云团与中尺度对流云团连成一片呈椭圆型,强中心范围迅速增大,状似三角形,云顶最低温度降至-45.54℃,雷达图上NE-SW向带状回波也东南移到邯郸上空,强度继续增强。其中有2个>60dBz的强对流单体回波在邯郸市境内维持45分钟左右,并且径向速度图上可以看到正负速度对和逆风区的存在,对应地面大风。16:19邯郸北部的鸡泽首先出现沙尘暴,从邯郸711雷达16:26的RHI图上(图略),可以看到鸡泽境内有发展的强对流云回波,低层回波后部有下沉气流,前部有上升气流,高层有较强的辐散。然后随着中尺度对流云团和雷达强回波带的东南移,有强对流系统引起的沙尘天气也向东南移动。17时云图上显示以后中尺度对流云团已东移到山东境内,但在16:56雷达回波图上,还可以看到在邯郸市上空还有一范围较小的强回波块,中心强度为59dBz,径向速度图上对应一辐散型的速度对,邯郸站16:52—16:54观测到直径为20mm的冰雹,同时在其东部馆陶有一逆风区存在,馆陶站17:05观测到特强沙尘暴。在本次强对流天气过程中,观测到的垂直液态水含量值较小,因此降水量不大,以大风为主。

|

图 4 5月10日13—17时每隔1小时一幅的Gos 9红外云图和1.5°仰角基本反射率图 |

螺旋度从物理本质上反映了流体涡管扭结的程度,其大小反映了旋转与沿旋转轴方向运动的强弱程度。考虑实际应用,本文定义P坐标系的垂直螺旋度Hp为(简称螺旋度)[9]:

|

根据上式,分别计算5月10日强沙尘暴天气过程850~100hPa冀南上游地区的螺旋度(仅计算有上升运动即ω < 0的区域)。

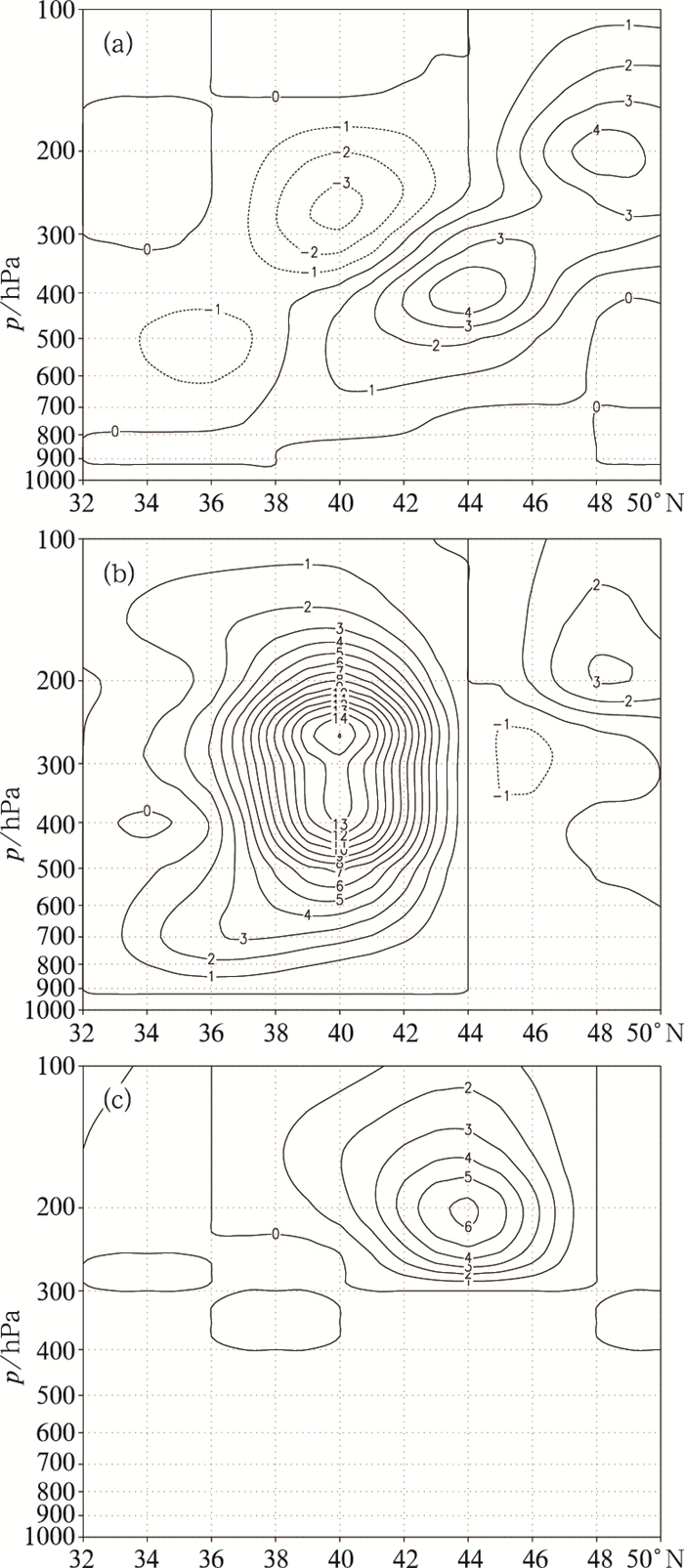

3.1 沙尘暴区上空螺旋度的垂直分布图 5是沿冀南地区强沙尘暴区中心所在经度(116°E)做的螺旋度的经向垂直剖面图。从图中可以看出,08时(图 5a),在冀南沙尘暴爆发区上空螺旋度的垂直分布为弱上负下正的形势,800hPa以下为正值,以上为负值区,最大负值中心位于500hPa,最强的上负下正的配置位于41°N上空,此时蒙古国东南部正爆发沙尘暴天气,这与陶健红等分析一致[9]。随着沙尘暴区域的南下,20时(图 5b)冀南地区上空螺旋度上负下正的分布形势不明显,但在其北部正螺旋度值较08时大,250hPa等压面附近达14×10-7hPa·s-2。到11日08时(图 5c)只在对流层顶200hPa附近存在螺旋度正值区。由沿强沙尘暴区中心所在纬度作的螺旋度的纬向垂直剖面图(图略),也可看出在沙尘暴发生前10日08时冀南地区上空存在弱的上负下正形势;10日20时在冀南地区上空700hPa等压面附近存在螺旋度较大正值中心为3×10-7hPa·s-2,螺旋度正值区向东倾斜,在120°E上空300hPa附近最大,同时在冀南地区西部112°E上空5 00hPa有一螺旋度负值中心为-1×10-7hPa·s-2。到11日08时只在高空还存在弱螺旋度正值区。

|

图 5 沿强沙尘暴区中心所在经度(116°E)螺旋度的经向垂直剖面图

(a) 10日08时(b) 10日20时(c) 11日08时 单位:10-7hPa·s-2 |

|

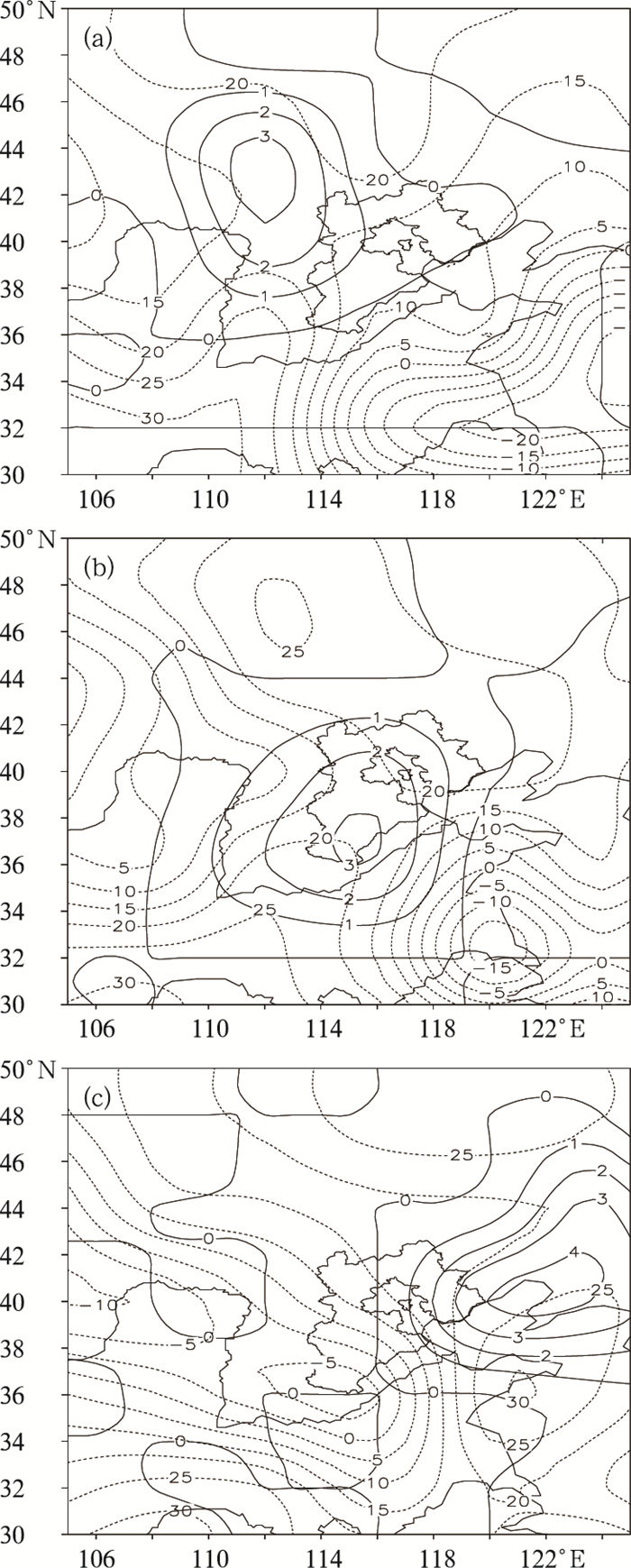

图 6 沙尘暴区上空700hPa螺旋度和K指数分布(实线:螺旋度;虚线:K指数)

(a) 10日08时(b) 10日20时(c) 11日08时 单位:10-7hPa·s-2 |

强沙尘暴的出现往往是在特定的大尺度环流背景下,与中尺度对流系统的存在关系密切。而中尺度对流系统发展的强度和环境的热力结构有密切联系,常用K指数等大气层结稳定度参数来表征,K指数正值越大表示大气层结越不稳定。

图 6是沙尘暴区上空700hPa螺旋度的水平分布及K指数。10日08时(图 6a),蒙古国东南部沙尘暴区位于螺旋度正值区的西部边缘,最大正值中心强度为3×10-7hPa·s-2,反映出蒙古国东南部沙尘暴区并不是对流上升运动最强的区域,700hPa螺旋度最大正值中心向东南方向伸展,它与700hPa蒙古东部冷涡后部的低槽相对应。此时在河北的北面有一K指数正值较大区向南伸展到河北北部,同时在西南也有一K指数正值较大区向北伸展到山西南部,K指数正值较大区与螺旋度正值中心并不重合,此时距离邯郸最近的邢台探空站的K指数为25℃。到20时(图 6b),强的螺旋度正值中心3×10-7hPa·s-2移到冀南沙尘暴区,这一螺旋度正值中心恰与20时700hPa低槽和地面中尺度辐合线相对应,反映了低层的强烈辐合。而北面K指数较大正值区随冷空气南下而南移,西南方向的K指数正值较大区向北伸展到邯郸上空,南北两个K指数较大正值区打通合并,邢台的K指数达到34℃,说明邯郸上空的不稳定能量较大,为强对流不稳定。11日08时(图 6c),螺旋度正值区和K指数正值区均东移出境,邯郸被K指数负值区覆盖,表明不稳定能量已释放,邯郸上空转为稳定层结。

沙尘暴区上空300hPa螺旋度(图略)的分布情况与700hPa相似,但值相对较大。10日08时螺旋度最大正值区与700hPa位置重合,不同的是冀南地区上空700hPa螺旋度为正值,而300hPa为负值,高空螺旋度的较大负值区反映了高层的辐散。20时,螺旋度的最大正值中心强度加强向东南方向移动到京津上空,并向东南方向伸展一高舌,由两张图可推知,冀南地区沙尘暴区位于最大螺旋度正值中心移动前方梯度较大的地区。到11日08时,正值螺旋度区域东移到渤海。

本次由强对流系统引发的沙尘暴区位于700hPa螺旋度正值区及300hPa螺旋度正值区梯度较大的地方,可见随着对流层高低层螺旋度自西北向东南的发展、加强和移动,强沙尘暴的发生、发展亦与之相配合,显示了螺旋度作为一个反映动力参数的物理量,在强沙尘暴预报中有一定的指示意义。

4 结论本文利用常规观测、红外卫星云图、雷达以及NECP等资料,从产生沙尘暴天气的几个有利条件探讨了2005年5月10日邯郸地区强对流型沙尘暴天气的成因。结果指出,上冷下暖的垂直结构和午后地面受热增温快,容易产生热对流不稳定,大尺度冷锋的加入加剧了大风和沙尘暴天气;在本次强对流型沙尘天气过程中,卫星云图和雷达回波清楚的表明了飑线随时间的演变,飑线和高空动量下传是产生沙尘暴的动力因素,共同引起地面大风和较强的湍流运动, 地面中尺度辐合线出现的时间、位置对飑线发生的时间、位置以及走向起到决定性的作用,在业务实践中,判断这种中尺度辐合线的位置合走向,对做好类似的强对流天气预报是十分有益的;沙尘暴区位于高低空急流交汇的区域,高低空急流耦合激发的中尺度次级环流的存在将高空动量有效的下传到地面;沙尘暴区上空螺旋度的垂直分布为上负下正分布或对流层正值分布,水平分布特征则反映了强对流天气的位置,沙尘暴区位于700hPa螺旋度正值与高能舌重合区和高空300hPa螺旋度正值区移动前方梯度较大的地区。对流层螺旋度大小对沙尘暴预报有一定的指示意义。

致谢:本文得到李延香高工的指导帮助,谨致谢意。

| [1] |

丁一汇, 王守荣. 中国西北地区气候与生态环境概论[M]. 北京: 气象出版社, 2001: 145-146.

|

| [2] |

项续康, 江吉喜. 西北地区强沙尘暴成因的中尺度分析[J]. 高原气象, 1996, 15(4): 448-455. |

| [3] |

王锡稳, 刘治国, 黄玉霞, 等. 河西走廊盛夏一次强沙尘暴天气综合分析[J]. 气象, 2006, 32(7): 102-109. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.07.015 |

| [4] |

胡隐樵, 光田宇. 强沙尘暴发展与干飑线—黑风暴形成的一个机理分析[J]. 高原气象, 1996, 15(2): 178-185. |

| [5] |

夏丽花, 冯晋勤, 黄美金, 等. 一次强对流天气过程的成因分析[J]. 气象, 2006, 32(7): 110-114. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.07.016 |

| [6] |

邵玲玲, 孙婷, 邬锐, 等. 多普勒天气雷达中气旋产品在强风预报中的应用[J]. 气象, 2005, 31(9): 34-38. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.09.007 |

| [7] |

王改利, 刘黎平. 多普勒雷达资料在暴雨临近预报中的应用[J]. 气象, 2005, 31(10): 12-15. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.10.003 |

| [8] |

申红喜, 李秀连, 石步鸠. 北京地区两次沙尘(暴)天气过程的对比分析[J]. 气象, 2004, 30(2): 12-16. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.02.003 |

| [9] |

陶健红, 王劲松, 冯建英. 螺旋度在一次强沙尘暴天气分析中的应用[J]. 中国沙漠, 2004, 24(1): 83-87. |

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33