在全球变暖的背景下,近年来,洪涝和干旱天气也越来越严重,对社会经济和人们的生活产生深刻的影响,气象工作者对此开展了不少的研究[1-2]。海温异常作为气候异常的主要因子之一,其对旱涝的影响得到了广泛的关注。世界气候研究计划(WCRP)在1995年推出的气候变率及其可预测性计划(CLIVAR)将海洋置于重要的位置。我国气象工作者也开展了一系列气候异常与海温关系的研究。如黄荣辉等[3]研究了中东太平洋、西太平洋海温的高低与江淮流域梅雨期雨量多寡的关系。张琼等[4]研究发现长江中下游的旱涝与中国近海海温(如南海、印度洋等)关系密切。龚振凇等[5]用相关和SVD方法分析讨论了长江流域夏季降水和海温异常的联系。吴国雄[6]、朱平盛[7]和孙淑清[8]等还就海温对降水影响进行了数值试验。近年来,海温异常对夏季降水的影响在气候预测中得到了越来越多的应用[9-10]。

2006年夏季,川渝地区出现了历史罕见的持续干旱,严重影响了当地生产和人们生活。本文将分析川渝地区历年旱涝情况,并进行旱涝分级,以此统计分析川渝地区旱涝年际演变特征。采用相关方法分析旱涝与海温的关系,采用合成分析法分析典型旱年和典型涝年的SST距平场分布,并具体分析2006年前期海温的分布特征,以求全面了解川渝地区旱涝与前期海温异常的关系,为天气气候预测提供参考。

1 资料和方法说明海温SST资料分辨率为2°×2°,来自于NCAR/NCEP各年逐月平均和多年月平均资料,多年平均指1971—2000年30年平均。

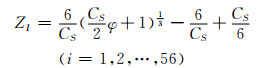

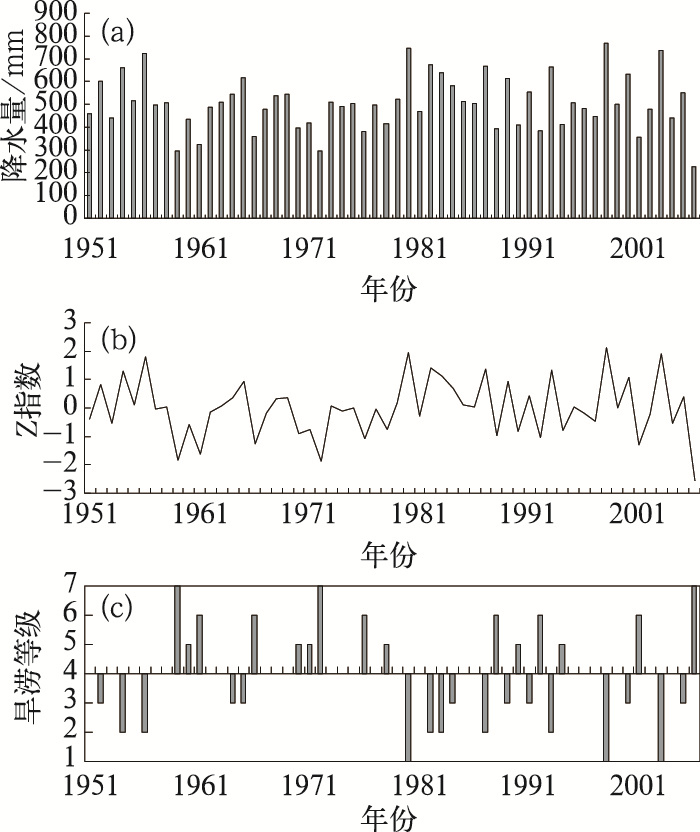

降水资料为中央气象台整编的1951—2006年6—8月降水资料。选取29~32°N、105~110 °E范围内重庆、南充、达县等7个站代表川渝地区,这些站点各年6—8月平均降水总量作为这一带夏季降水量。所采用的旱涝标准的指数为Z指数。根据文献[11],Z指数不仅考虑了降水服从偏态分布的实际,而且也进行了正态标准化处理,从而使之适宜于确定不同时间尺度的旱涝监测和评估和旱涝等级对比。Z指数的计算方法参考文献[12]。具体步骤:先计算各站点6—8月总降水量,再计算其等权算术平均,得到各年夏季站点平均降水量,并将降水量换算成标准化距平,作为样本资料时间序列。然后,对此序列进行Z指数变换,得到各年Z指数。变换公式如下:

|

式中系数

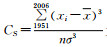

图 1a为川渝地区6—8月平均降水总量的逐年变化。可以看到,这一带地区2006年6—8月平均降水量为226mm,为1951年以来降水量最少年份。另外,1972年降水量为295mm,1959年降水量为296mm,分别为第2和第3少的年份。降水最多的年份为1998年,降水量为769mm。降水量超过700mm的还有1980年(747mm)、2003年(738mm)和1956年(725mm),分别列为降水量的第2、3、4位。

|

图 1 1951—2006年川渝地区6—8月平均降水量(a,单位:mm)、Z指数(b)和旱涝等级(c)逐年演变 |

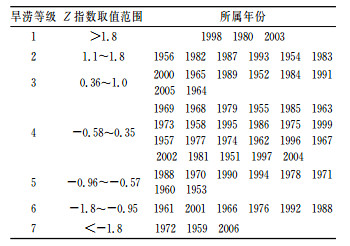

为了易于比较,参照文献[13]统一将旱涝分为7个等级,各等级出现的频率为:1级重涝5%,2级中涝10%,3级轻涝15%,4级正常40%,5级轻旱15%,6级中旱10%,7级重旱5%。根据这一划分原则,按各级出现频率得到川渝地区旱涝等级分布(表 1)。图 1b、c分别为川渝地区1951—2006年6—8月Z指数逐年变化和旱涝等级的逐年变化。可见1950年代中期,这一带地区以涝为主;1950年代末至1970年代前期,则以旱为主,3个重旱年有2年出现在这个时段内;1970年代末至2003年,旱涝年均有,但以涝为主,3个重涝年都出现在此时段内,6个中涝年中有4年在此时段内。2006年则转为旱年,且为1951年以来最旱的年份。

|

|

表 1 川渝地区旱涝等级分布 |

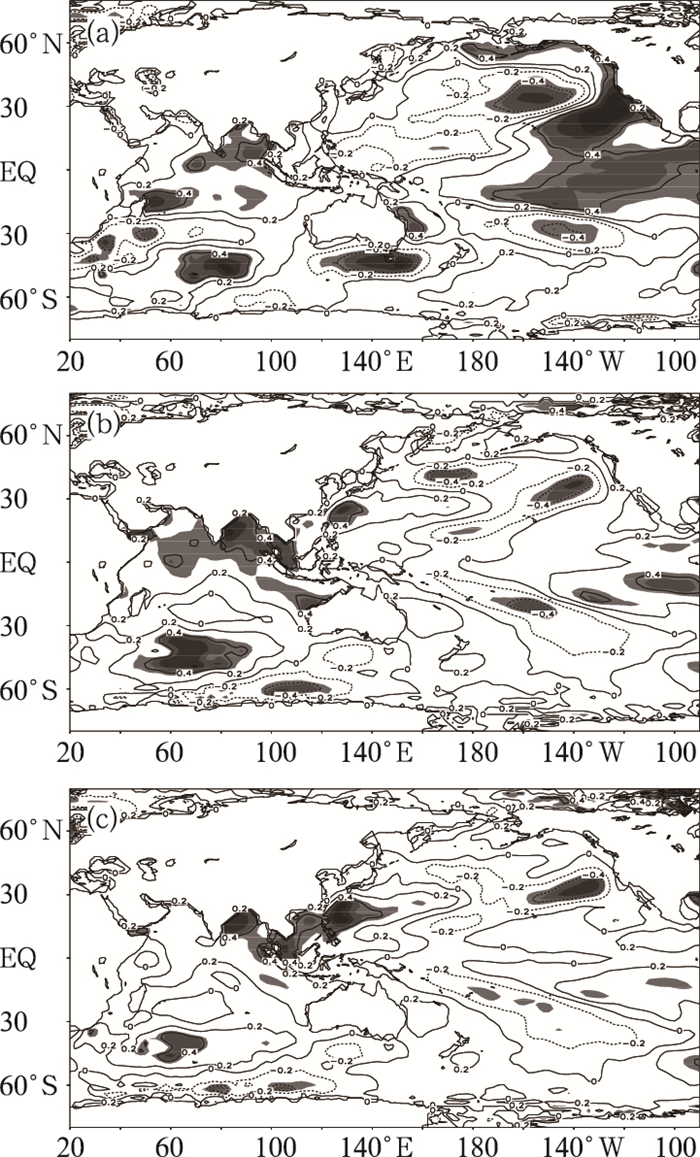

图 2a为Z指数与1—3月平均海温的单点相关图。可见,Z指数与赤道东太平洋海温相关系数达超过0.4, 并通过95%以上显著性检验,表明Z指数与海温呈明显正相关关系,即这一带海温越偏高(低),则川渝地区越涝(旱)。正相关显著的海域还有南印度中部海域和北印度洋中部海域。另外,北太平洋中部海域、澳大利亚以南海域、30°S附近南太平洋中部海域海温与干旱指数呈负相关,相关系数绝对值超过0.4,并通过95%的显著性检验,即海温越高(低),则川渝地区越旱(涝)。

|

图 2 川渝地区夏季Z指数与1—3月(a)、4—5月(b)和6—8月(C)SST相关图 (阴影部分表示通过95%以上显著性检验) |

4—5月份正负相关区域与1—3月相似(图 2b),但赤道东太平洋、北太平洋中部海域、30° S附近南太平洋中部海域显著相关范围缩小,澳大利亚以南海域海温不再显著相关。而北印度洋和南印度洋相关显著区域范围扩大,另外,Z指数与台湾以东洋面等近海海域出现显著相关区域。6—8月(图 2c)与4—5月类似,只是近海地区显著正相关区域进一步扩大。

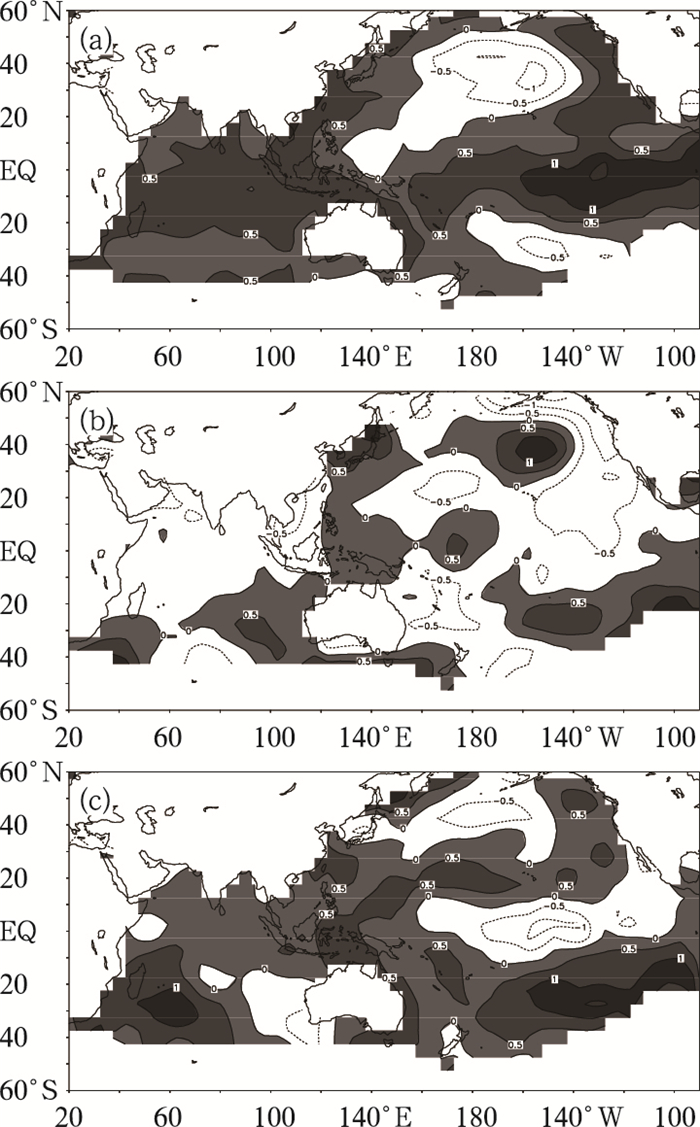

4 严重旱涝年的海温分布特征重涝年1980年、1998年和2003年的海温距平分布较为相似,图 3a为这3年的海温距平合成图。可见,重涝年SST分布的最重要特征是赤道中东太平洋为明显的正距平,1998年赤道东太平洋正距平尤为显著(图略);赤道印度洋也同样为正距平;而北太平洋及西南太平洋为明显的负距平,30°S附近南太平洋中东部海域也呈负距平。

|

图 3 重涝年(1980年、1998年和2003年)海温距平合成图(a), 重旱年1972年(b)、2006年1—3月(c)海温距平图 |

3个重旱年的海温分布各有其不同特点,但总的来说,赤道东太平洋海温有较大范围负距平,与重涝年差异显著。图 3b、c为2006年和1972年1—3月海温距平分布。如图所示,1972年为56年中第2旱年,赤道太平洋出现了大范围的负值,而北太平洋中部海域这一显著负相关区域SST出现大范围显著正距平。2006年是1951年以来最为干旱的一年。从海温距平来看,该年赤道中东太平洋地区以负距平为主。从相关分布来看,是有利于Z指数的负值出现的,即有利于干旱的。南太平洋10°S以南地区为正距平,但显著的正距平在20°S以南到40°S以北地区,从相关分布图来看,这一带地区海温与Z指数呈负距平,也有利于干旱的出现。

另外,3个重涝年6—8月南海北部和东海及以东海域等我国近海海域海温呈明显正距平;3个典型旱年中,1972年这些海域为明显的负距平,1959年有正有负,而2006年为正距平(图略)。

5 结论通过Z指数的变化,分析了川渝地区历年的旱涝情况,并用相关和合成分析方法研究了旱涝与海温的关系。得到了以下结论:

(1) 1950年代末至1970年代前期,以旱为主;1970年代末至2003年,旱年和涝年均有,但以涝为主;2006年为1951年以来最旱的年份。严重涝年有1998、1980、2003年,严重旱年有1972、1959、2006年。

(2) 夏季旱涝与太平洋和印度洋前期海温有较好的相关关系,特别是与1—3月份海温相关较好;与赤道中东太平洋、孟加拉湾及南印度洋海温呈显著正相关,与北太平洋海温呈负相关。夏季旱涝与南海及东海等我国近海夏季海温呈正相关。

(3) 重涝年1—3月赤道中东太平洋大范围海域为显著的海温正距平,而重旱年赤道中东太平洋有较大范围的海温负距平。2006年1—3月份赤道东太平洋海温呈显著负距平、南太平洋20°S以南到40°S之间海域海温呈显著正距平,有利于川渝地区出现的严重的旱情。

海洋作为大气的一个巨大的热机,其对大气的作用非常复杂,其对川渝地区的这种隔季遥相关的机理还需进一步研究。

| [1] |

周曾奎. 1994年江淮地区持续高温干旱的环流特征[J]. 气象, 1996, 22(7): 40-42. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1996.07.010 |

| [2] |

解明恩, 程建刚, 范菠, 等. 2003年云南罕见高温干旱的诊断研究[J]. 气象, 2005, 31(7): 32-37. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.07.008 |

| [3] |

黄荣辉. 灾害性气候的过程及诊断[M]. 北京: 气象出版社, 1996: 23-30.

|

| [4] |

张琼, 刘平, 吴国雄. 印度洋和南海海温与长江中下游旱涝[J]. 大气科学, 2003, 27(6): 992-1006. |

| [5] |

龚振凇, 何敏. 长江流域夏季降水与全球海温关系的分析[J]. 气象, 2006, 32(1): 56-61. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.01.009 |

| [6] |

吴国雄, 刘还珠. 降水对热带海表温度异常的邻域响应Ⅰ数值模拟[J]. 大气科学, 1995, 19(4): 422-434. |

| [7] |

朱平盛, 张苏平. 北太平洋海温异常对我国降水影响的数值实验[J]. 气象, 2000, 26(5): 3-7. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2000.05.001 |

| [8] |

孙淑清, 马淑杰. 海温异常对东亚夏季风及长江流域降水影响的分析及数值试验[J]. 大气科学, 2003, 27(1): 36-51. |

| [9] |

郭洁. 峨嵋山夏季降水与主要影响因子的相关关系[J]. 气象, 2005, 31(5): 50-61. |

| [10] |

丁锋, 周顺武. 近50年青岛夏季降水变化趋势及可能原因[J]. 气象, 2004, 30(5): 3-7. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.05.001 |

| [11] |

鞠笑生, 杨贤为, 陈丽娟, 等. 我国单站旱涝指标确定和区域旱涝级别划分的研究[J]. 应用气象学报, 1997, 8(1): 26-33. |

| [12] |

高波, 陈乾金, 任殿东. 江南南部——华南北部前汛期严重旱涝诊断分析技术[J]. 应用气象学报, 1999, 10(2): 220-225. |

| [13] |

吴志纬, 江志红, 何金海. 近50年华南前汛期降水、江淮梅雨和华北雨季旱涝特征对比分析[J]. 大气科学, 2006, 30(3): 391-401. |

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33