沙尘是我国北方较常见的天气现象。以往研究[1-2]认为,沙尘的形成有3个必要条件:沙尘源区、足够大的起动风速及不稳定的大气层结。只有空气的水平运动而没有大气的强对流活动,就不可能直接产生沙尘大范围的输送[1]。除中蒙西区的沙尘暴常易在南疆盆地滞留外,中蒙中区及东区的沙尘暴的沙尘1~2天后常东传到我国东部沿海,韩国及日本地区[2]。

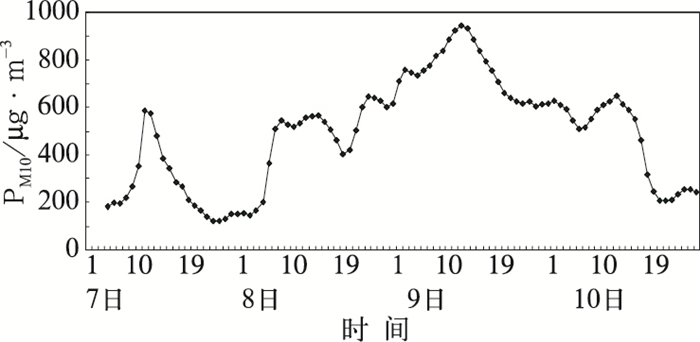

北京西靠太行山,北依燕山,特殊的地理位置和复杂的气候条件,加上人类活动的干扰,导致了北京地区沙尘天气的复杂性[3]。2006年4月7—10日,北京出现了连续4天的空气质量重度污染天气,可吸入颗粒物PM10全市平均浓度最大值达到了950μg·m-3(图 1),并且在7日和8日出现了两次污染物的激增过程。这次沙尘造成的污染持续时间长,同时,第二次PM10浓度的激增过程是在风速小、大气层结稳定的‘回流’天气形势[4]下出现,与以往的北方沙尘研究[1-3]结果存在明显差异。针对这次持续重污染过程的特点,文章重点分析了产生沙尘回流的气象条件和后期空气质量重度污染的成因。

|

图 1 2006年4月7—10日北京PM10平均浓度变化曲线(单位:μg·m-3) |

2006年4月6日下午在内蒙古的中东部出现了较强沙尘暴,范围在二连浩特、锡林浩特和朱日和一带。此时850hPa的低空气流为西北风,风速10~16m·s-1,入夜后虽然沙尘强度明显减弱,但中低空西北气流在7日把这片沙尘带到北京[5]。

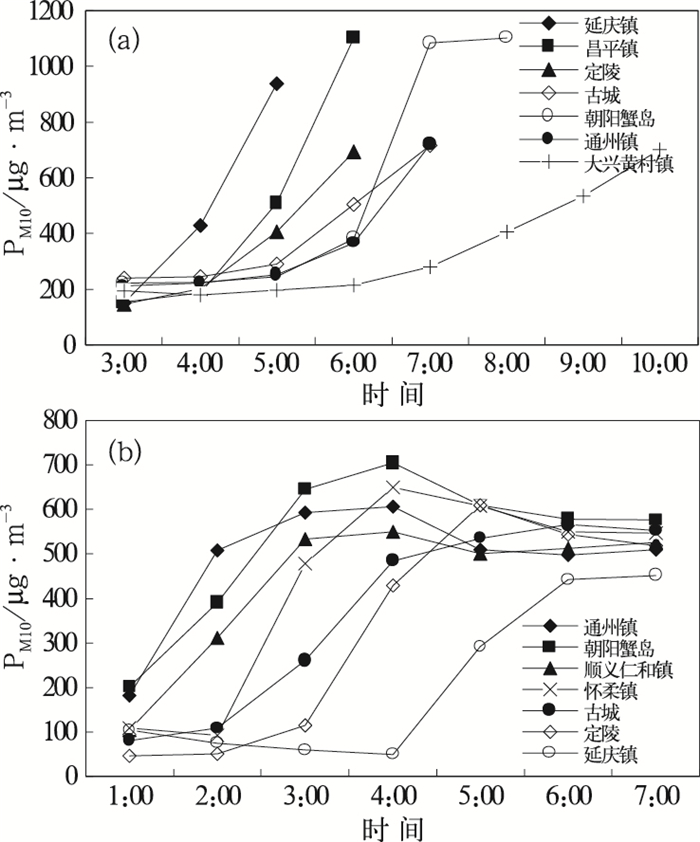

从分布在北京的环境监测站所监测到的PM10浓度变化可以看到:4月7日03时开始,由北京的西北向东南,PM10浓度先后出现了激增(图 2a),最早出现在延庆,随后依次出现在昌平、朝阳、通州、大兴。PM10浓度的跃升及出现顺序与西北气流中沙尘污染的特点及沙尘区的移动相吻合。这次造成北京沙尘天气的沙源地在内蒙古中东部,扬起的沙尘随着冷锋向东南移动并影响北京。

|

图 2 2006年4月7日03—10时(a)和8日01—07时(b)PM10浓度变化曲线 |

沙尘天气在北京持续了约10个小时,使空气质量迅速恶化,造成了空气重度污染。随后低空西北风将沙尘携带至下游,第一次沙尘天气在4月7日中午前后结束。这次沙尘天气是一次较常见的起源于内蒙古的冷锋型沙尘天气过程[2-6]

1.2 沙尘回流造成北京4月8—9日第二次重污染回流是天气学中的一个概念,一般指高压入海变性后,使海上的暖湿空气回流到陆地而成云成雨的天气过程[4]。由于冷空气势力较弱,沙尘移出北京,到达辽东半岛、渤海、黄海后并没有继续向东南移动减弱消散。8日14时,沙尘区滞留在海上,此时渤海和黄海北部已形成大片偏东风。由于这次冷空气位置有利,空中气流相对平直,形成回流的速度很快,因此冷空气变性不明显, 使原来从大陆移到海上的沙尘随着东南风又吹回到陆地上。

4月8日在黄海形成完整的高压后,北京上空逐渐转为偏东风,北京低空风廓线监测显示,偏东风从4月7日20时开始逐渐加强层次加厚。与此同时,在黄海北部和渤海仍维持大范围的东南风。由于持续的偏东南风作用,原先移到海上的沙尘随着东南风向回移动,并再次影响到大陆。地面观测记录指出,8日08时山东半岛东部沿海地区出现了从海上回流的浮尘,随后辽东半岛的大连也出现了由黄海吹回的浮尘。在东南风的输送下,沙尘区不断向西北移动。PM10的监测指出,在8日凌晨前后,北京又一次出现浓度高峰值(图 2b)。这次PM10峰值出现顺序和第一次的顺序相反,峰值最早出现在东南部的通州,然后向西北移动,北京西北的延庆最后出现峰值。这说明此次沙尘天气是从北京的东南方向移来,而北京的东南方并没有沙尘源地,只能是7日的沙尘移出北京后通过回流第二次影响北京。

2 连续性重污染的气象条件分析外来沙尘是造成北京这次连续4天空气质量重污染的主要污染源,而沙尘2次影响北京并在北京上空滞留的气象条件则是造成这次连续性重污染的根本原因。我们对这次连续性重污染的气象条件进行了流场、大气稳定度等方面的分析。

2.1 地面流场图分析4月7日沙尘天气移出北京后,地面的流场发生了很大变化,原来的西北气流迅速减弱并逐渐转为东南气流,使已经移出北京的沙尘又一次回流到北京。

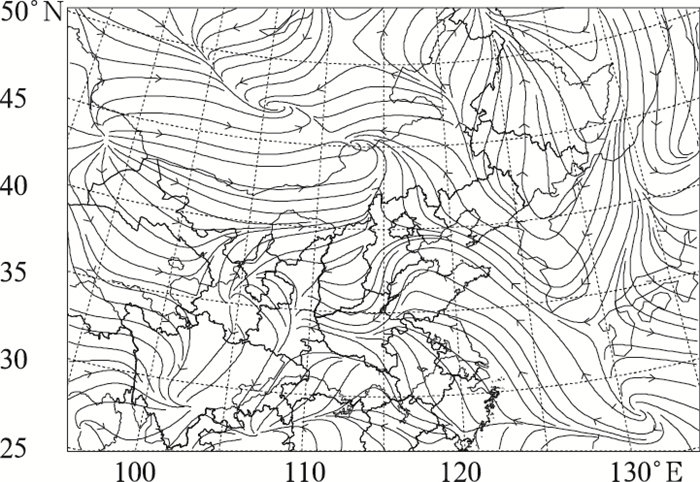

从8日20时地面流场图(图 3)可见,在北京附近,地面气流分为两支,一支由朝鲜半岛经渤海湾向西流至北京,另一支由河套西部向东流至北京西部,两支气流在山西高原汇合,形成一个汇,这种流场形势即使没有沙尘天气也是北京重污染的流场形势之一[7],在沙尘的作用下,其污染程度尤为严重。

|

图 3 2006年4月8日20时地面流场 |

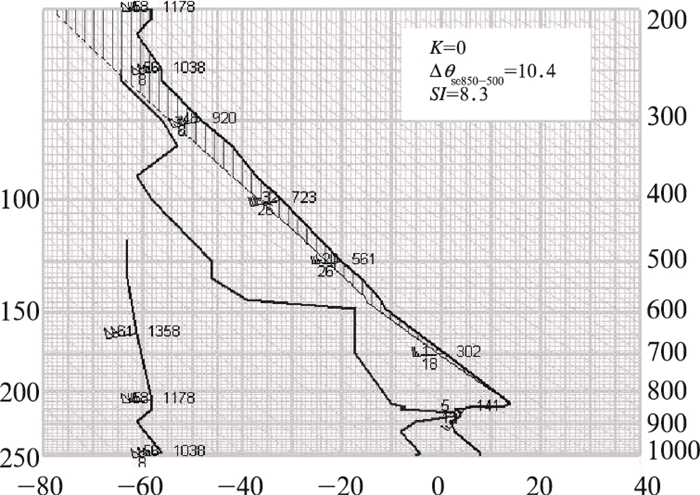

从4月9日08时北京观象台探空曲线(图 4)可见,北京高空整层大气均处于稳定状态,特别是在低空850hPa有强大的逆温层存在。该逆温层的成因主要是由于近地面层的偏东风平流作用的结果。由于春季海上温度明显低于陆上,偏东风把海面上的冷空气吹到陆地后,形成了这种平流逆温。稳定的大气层结,特别是低空的逆温层,抑制了空气的垂直运动,使污染物不易向上空扩散,并且这种天气形势极为稳定,所以造成了北京连续几天空气质量的重度污染。

|

图 4 2006年4月9日08时北京观象台探空曲线 |

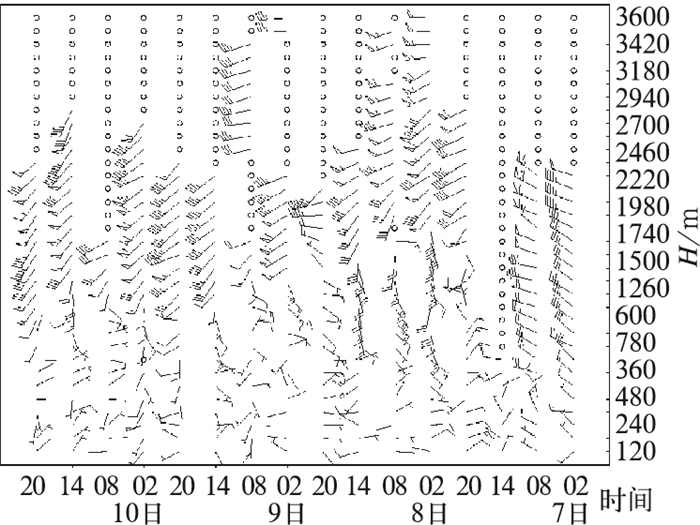

为了更直观地了解这次回流沙尘天气成因,我们利用超声雷达探测结果,制作了4月7日02时至10日20时的北京风廓线图(图 5)。由图 5可见:4月7日02时,北京中低层高空为明显西北风,这使得上游沙尘随西北气流移动至北京,在03时前后造成北京空气质量恶化;7日08时中低空风速明显增大,沙尘移出北京。14时,低层风速逐渐减小;至7日20时中层由西北风转为西南风;同时,低空转为偏东风,形成了利于北京回流的风场结构,并且这种形势一直维持至10日20时。由于这种持续偏东南风的存在,使得移到海上的沙尘向西回流,结合本地其他污染源,造成北京连续数日的重度污染。

|

图 5 2006年4月7日02时至10日20时风廓线时间-高度剖面图 |

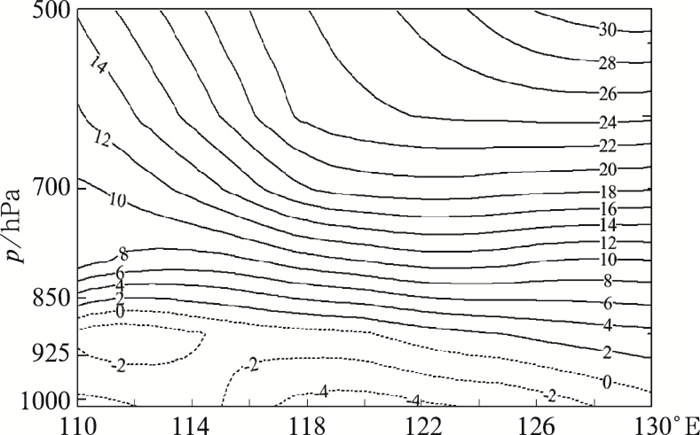

为了进一步证明第二次沙尘过程是由偏东风携带已移至下游的沙尘回流造成,制作了4月8日20时沿40°N的x方向风分量垂直剖面图(图 6)。剖面图指出:40°N一带中高空为西风气流,而850hPa以下低空至近地面层为偏东风控制。这样的空中风配置,是地面形成回流形势的表现。同时,在北京(116°E)以东的近地面层为4m·s-1的东风大值中心,这一带较强的东风,将已移至黄海的沙尘又吹回北京,造成北京又一次空气质量重度污染。

|

图 6 2006年4月8日20时风x分量经度-高度剖面图 单位:m·s-1 |

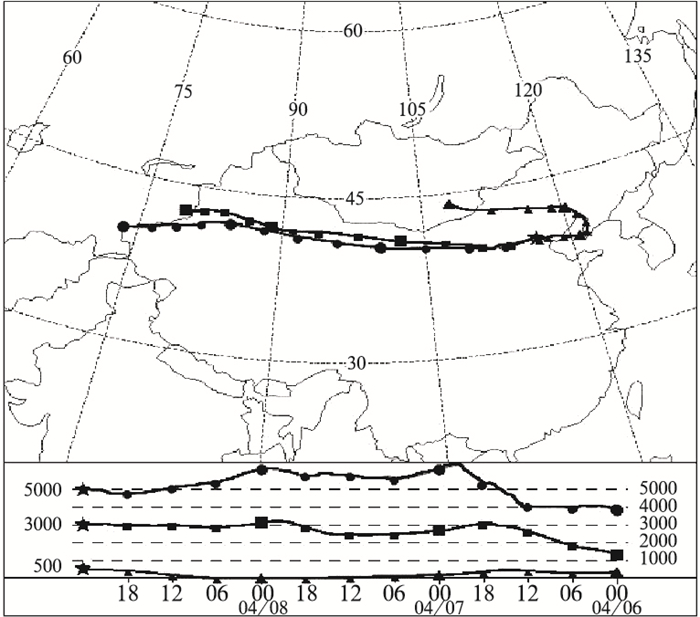

为了进一步验证沙尘的移动路径,利用美国NOAA的HYsplit_4模式(http://www.arl.noaa. gov/ready/hysplit4.html)计算得到空气质点的后向轨迹图(图 7)。给出了从6日08时到9日08时3个层次500~1500m、3000~4500m和5000~6000m不同的情况。

|

图 7 2006年4月6日08时至9日08时空气质点的后向轨迹图 ● 5000~6000m;■ 3000~4500m;▲ 500~1500m |

计算结果是,3000m以上空气质点沿着40°N自西向东运动,运动轨迹呈一直线,而500~1500m的空气质点运动轨迹稍复杂一些,6日在中蒙边界中部,7日向东南东方向移到我国东北地区南部,8日有一个明显转向移到辽东半岛,9日转而向西移动到北京上空。这次的沙尘天气过程由于上升运动较弱并且持续时间短,所以沙尘主要集中在1500m以下的低空,后向空气质点轨迹的计算结果与这次沙尘天气过程十分吻合。

3 结论对北京重污染成因的气象条件已经做过很多分析,大致可分为沙尘型重污染日和静稳型重污染日[5]。沙尘型重污染日的污染物主要是外来沙尘移到北京上空后造成空气质量的重度污染,其特点是污染物有一个突增激变;静稳型重污染日的污染物主要是由于大气稳定、风力很小、大量本地污染物在一个较长时间积累后达到重度污染标准,这种情况是一个缓变过程。

2006年4月7—10日,北京的空气连续重度污染是沙尘型和静稳型两种重污染型气象条件共同作用的结果。开始是沙尘型,在内蒙古的沙尘源地产生沙尘暴,沙尘暴扬到空中后沿低空西北气流漂移到北京,造成4月7日的北京空气质量重度污染。随后这片已移至下游的沙尘在有利的气象条件下又回流到北京,结合本地污染源,在稳定的天气形势下维持,造成了4月8日以后的北京空气质量重度污染。这次连续性重度污染应是一种混合型的多次重复污染,这种情况在历史上是比较少见的。

回流是北京地区常见的一种天气过程,这是由于北京所处的特殊地理位置所造成的。但是在以往的历史资料中很少见到沙尘天气的回流,特别是沙尘天气回流第二次造成空气质量的重度污染的个例。能够造成这次沙尘回流的主要原因有两个:一是高空气流平直,低空的气流容易产生扰动;二是冷空气势力较弱,到达北京后会迅速变性,在低空扰动气流作用下回流到北京,并在北京上空滞留。

沙尘的回流作为一种特殊的个例,在今后的空气污染气象条件预报中应引起我们的充分关注和重视。

| [1] |

郭发辉, 郝京甫, 宣捷. 北京风沙天气基本特征[J]. 气象, 2002, 28(08): 51-54. DOI:10.3969/j.issn.1000-0526.2002.08.012 |

| [2] |

钱正安, 蔡英, 刘景涛. 中蒙地区沙尘暴研究的若干进展[J]. 地球物理学报, 2006, 49(1): 83-92. |

| [3] |

张志刚, 陈万隆. 影响北京沙尘源地的气候特征与北京沙尘天气分析[J]. 环境科学研究, 2003, 16(02): 6-9. DOI:10.3321/j.issn:1001-6929.2003.02.002 |

| [4] |

张迎新, 张守保. 华北平原回流天气的结构特征[J]. 南京气象学院学报, 2006, 29(1): 107-113. |

| [5] |

申红喜, 李秀连, 石步鸠. 北京地区两次沙尘(暴)天气过程对比分析[J]. 气象, 2004, 30(2): 12-16. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.02.003 |

| [6] |

郑新江, 杨义文, 李云. 北京地区沙尘天气的某些特征分析[J]. 气候与环境研究, 2004, 9(1): 14-23. |

| [7] |

张小玲, 刘建忠, 徐晓峰. 北京春季一次持续浮尘和污染天气过程分析[J]. 气象科技, 2004, 32(6): 420-424. |

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33