热带气旋(TC)是热带海洋上发生的强烈天气系统。当其移近大陆或登陆后,会给人类带来严重狂风、特大暴雨和风暴潮灾害。我国是世界上TC登陆最多、灾害最重的国家之一。据近4年(1999—2003)统计,我国大陆平均每年因TC造成的经济损失达246亿元,年平均死亡人数高达570人。如0604号强热带风暴碧利斯(Bilis)深入江西、湖南和广西竟造成612人丧生、208人失踪,直接经济损失266亿元。

多年来,国内外气象学者连续不断地对热带气旋的结构、强度、路径、天气、灾害和气候特征进行了很多研究[1-6],并取得了许多有益成果。目前,全球气候研究热潮也推动了热带气旋气候规律的研究。关于西北太平洋热带气旋的气候特征也取得了一些新的结果。陈敏等[7]对1949—1996年近50年西北太平洋热带气旋的气候特征进行了统计分析,给出了热带气旋发生频数的年际变化、季节分布、强度分布和路径类型。朱乾根等[8]对1949—1996年登陆我国的TC进行了统计分析,发现了登陆TC有5年左右的振荡周期。但他们统计分析工作时间尚早,资料年份较短。而近十几年来,由于人造地球卫星和高速电子计算机技术的发展,热带气旋探测资料的密度和精度以及预报准确率有了显著提高。因此,在拥有更多更精确新资料的基础上,对影响我国的热带气旋再进行统计分析研究,以了解TC的时空分布特征和气候规律,这对于保护人民生命财产和国家经济建设有重大的意义。

本文利用中国气象局整编的《台风年鉴》和《热带气旋年鉴》资料,用统计学方法统计分析了1949—2005年共57年西北太平洋上和南海热带气旋活动的若干特征。了解和认识影响我国热带气旋的活动规律,做好预报服务工作,以利于减灾和防灾。

1 西北太平洋和南海热带气旋的若干气候特征 1.1 热带气旋年际和月际分布特征热带气旋中心最大风速达8级及以上定义为一次热带气旋过程(以下简称TC)。据此,1949—2005年57年中,在西北太平洋和南海共生成热带气旋1566个,年平均27.47个;其中登陆我国有393个,年平均6.89个,占生成总数的25.09%。7102号风暴(Wanda)于1971年5月3日登陆海南乐本—崖县沿海,成为登陆我国最早的TC,最晚的是7427号TC(Irma),于1974年12月2日登陆广东台山沿海。但移近我国近海的TC一年四季均可出现,给沿海海区带来严重影响。

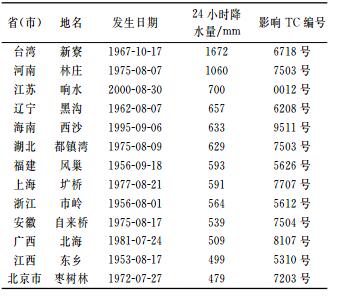

图 1给出57年西北太平洋和南海TC生成频数和登陆频数。由图可见,每年在我国登陆的TC与生成的成正相关,它们随时间变化有5年左右的周期。从近10年变化趋势来看,TC生成和登陆处于57年来的低值区,其中除2004年生成30个TC高于多年平均值(27.47个)外,其余9年均低于多年平均,最为特殊的是1998年,仅生成14个,是57年极小值,只有平均值一半。而1996—2000年每年登陆的TC也低于平均值(6.89个),此后,登陆TC开始增多,接近或超过多年平均值。

|

图 1 1949—2005年西北太平洋TC生成频数和登陆频数 |

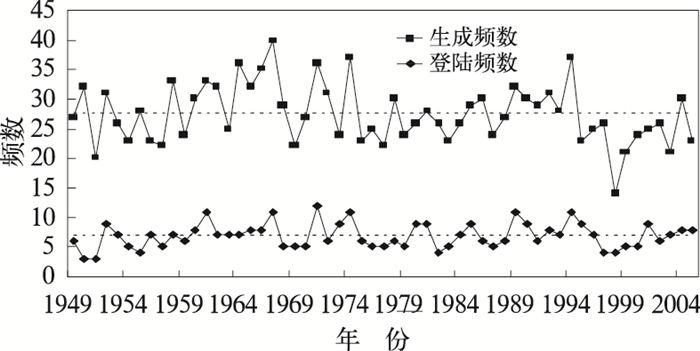

从1949—2005年西北太平洋上每月生成和登陆我国的TC(图 2)可以看到,在西北太平洋上全年每个月都有TC发生,其中7、8、9、10四个月为TC生成最多的月份,其中8月份共生成334个,居57年月TC发生总数之首;1、2、3月发生最少,其中57年2月只发生12个,较之最多的8月份是2月份的27.8倍,表明西北太平洋和南海TC生成频数月际差异较大。

|

图 2 1949—2005年西北太平洋每月TC生成和登陆频数 |

从图 2中还可看出,1—4月份我国无登陆气旋,7、8、9月份登陆我国的TC分别为107、102和101个,月总数相差不大,但占登陆总数的78.8%,揭示了7—9月份是TC登陆最活跃的时段;登陆最少的为12月份,57年仅2个。

1.2 热带气旋登陆区域分布特征1949—2005年登陆我国沿海的TC(包括一个TC多次登陆)为562次,年平均为9.85次。57年登陆我国沿海不同区域的TC频数如表 1所示,从广西直至辽宁漫长的沿海都有TC登陆,其中广东(包括香港、澳门)是登陆气旋最多的地区,占总数的33.8%,其次是台湾、海南和福建,各占总数18.5%、16.2%和15.8%。由此可见,华南沿海地区是我国登陆气旋最频繁的区域。

|

|

表 1 1949—2005年西北太平洋TC登陆我国沿海区域频数(单位:次) |

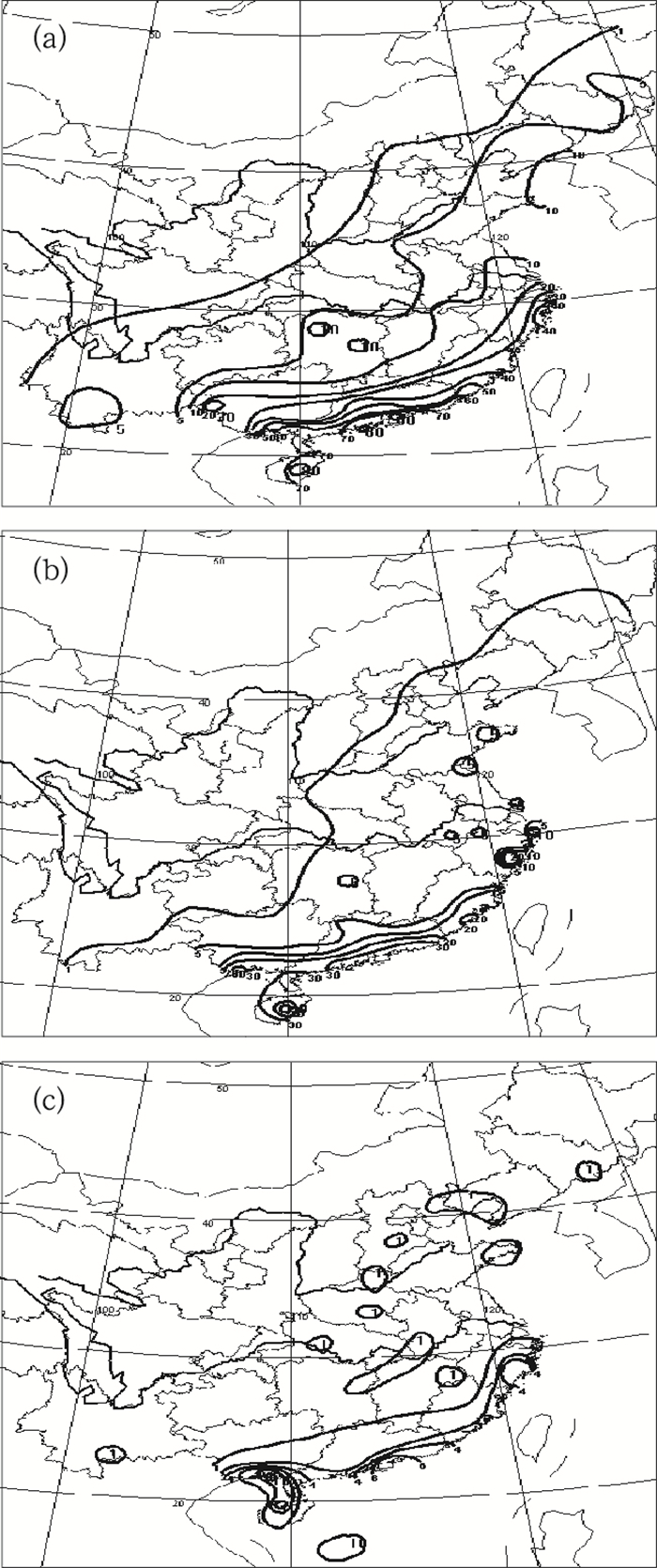

以台风年鉴记录的TC影响时间、范围以及全国基本站24小时(08时—08时,下同)降水资料为基础,普查了1971—2003年由热带气旋产生的强降水天数,经统计和分析33年的降水记录,得到TC降水时间分布特征以及部分地区日降水量极值(表 2)。

|

|

表 2 1949—2005年西北太平洋TC登陆我国沿海区域频数(单位:次) |

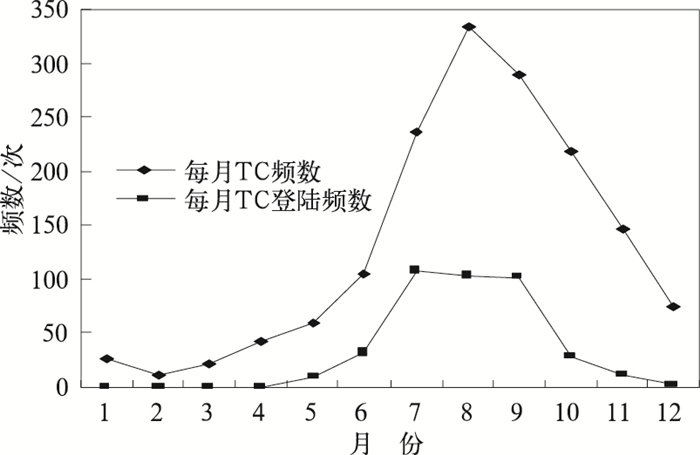

图 3显示了1971—2003年全国TC日降水量≥50、≥100和≥200mm总天数分布。在图中,我国东北、华北、黄淮、江淮、江南、华南以及西南地区东部都有TC日降水量≥50mm,暴雨区覆盖了19个省区和4个直辖市(图 3a), 暴雨日数超过50天的地区分布在我国东南沿海,高频中心在海南省(89天)和广东东部沿海(88天);次频中心位于广西南部沿海和福建东南部沿海,均超过50天,浙江东部有40天的弱中心。日降水量≥100mm的大暴雨日数分布(图 3b)有两个强中心和一个弱中心,与日降水量≥50mm的分布状况几乎相同,只是中心值有差异;大暴雨中心仍然在海南省(55天)和广东东部沿海(36天),所不同的是在广西南部沿海(37天)有一个中心。日降水量≥100mm日数分布北界(1天),与日降水量≥50mm日数北界相比较,在长江以北地区两界近似,大暴雨日界略偏东、偏南一点;而在西南地区东部,它们差别显著,大暴雨日数只孤立出现在黔西南和云东南,区域很小。日降水量≥200mm日数(图 3c)比上述两量级的降水日数明显减小,但中心分布在浙江、广东、海南和广西沿海地区,其中,西沙出现14天,为最多,广西北海和海南儋县分别出现11天和10天,次多,广东深圳和浙江括苍山各出现8天。该量级在内陆地区基本上为1天,并且分布很零散,但江西庐山却为5天,与其特殊地形特征密切相关。

|

图 3 1971—2003年TC降水量≥50mm(a)、≥100mm(b)和≥200mm(c)日数分布(单位:天数) |

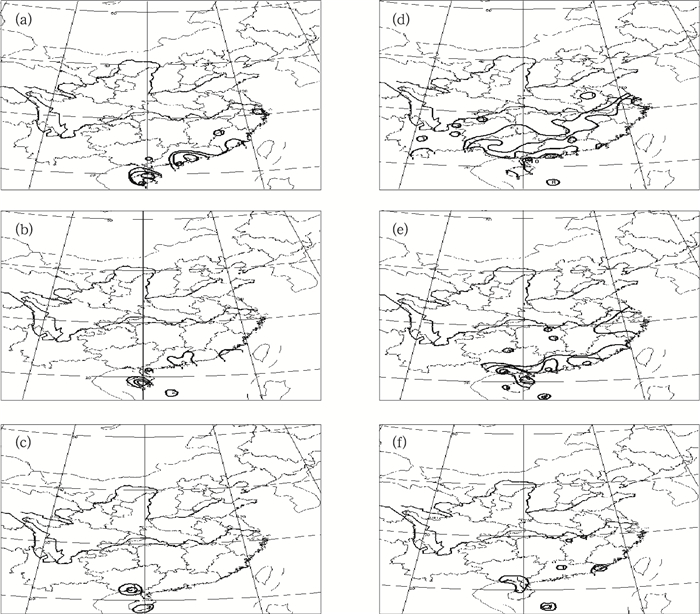

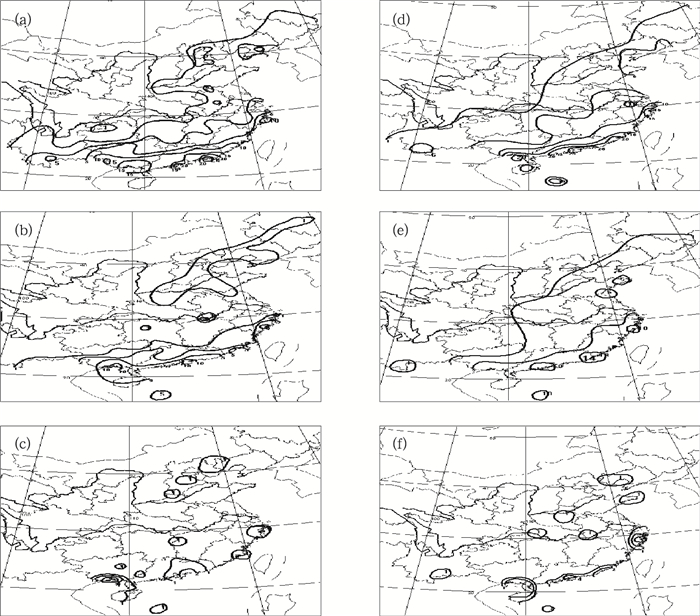

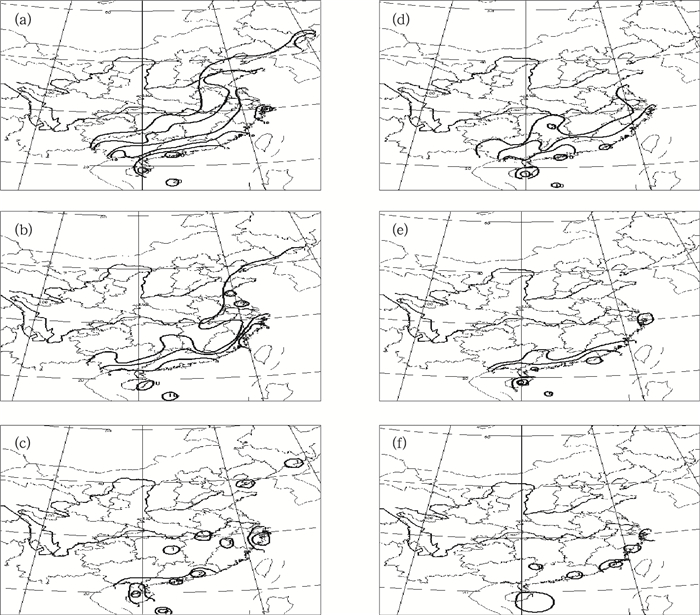

图 4、图 5和图 6分别为1971—2003年5—10月每月TC日降水量≥50mm(a)、≥100mm(b)和≥200mm(c)日数分布图。

|

图 4 1949—2003年5月(a~c)和6月(d~f)TC日降水量≥50mm(a、d)、≥100mm(b、e)和≥200mm(c、f)降水日数分布(单位:天数) |

|

图 5 1949—2003年7月(a~c)和8月(d~f)TC日降水量≥50mm(a、d)、≥100mm(b、e)和≥200mm(c、f)降水日数分布(单位:天数) |

|

图 6 1949—2003年9月(a~c)和10月(d~f)TC日降水量≥50mm(a、d)、≥100mm(b、e)和≥200mm(c、f)降水日数分布(单位:天数) |

5月份TC暴雨一般只波及到海南、广东、广西、福建和浙江沿海地区,暴雨日数有3个中心(图 4a),分别在海南、广东东部沿海和福建东南部沿海,中心值分别为4天、3天和2天。在日雨量≥100mm日数图上(图 4b),也有3个中心与暴雨区位置基本相同,只是在海南的大暴雨中心日数比暴雨日多了2天;广东东部沿海和福建东南部沿海均为2天。日雨量≥200mm区域零星分布在广西南部沿海和海南南部沿海。

6月份,TC暴雨区明显扩大(图 4d),安徽、江西、湖南、贵州、云南都可能出现TC暴雨,但几率较小。33年上述地区也仅是个别站产生1~3天暴雨。高频中心主要在广东东南部沿海,位于珠江口附近的阳江和上川岛以及湛江均出现了10天TC暴雨。广西南部沿海,海南大部也出现了6~9天暴雨。日雨量≥100mm的地区(图 4e)主要集中在华南沿海,大值中心位于广东东部沿海、广西南部沿海和海南达4~7天。同时,在浙江大部、江西东北部也有1~2天。33年中,日雨量≥200mm的特大暴雨西沙出现了4天,仅出现一天的在雷州半岛、广西南部沿海和海南北部,广东北部、福建东南部沿海以及江西北部有个别站出现1天日雨量≥200mm的特强暴雨。

7月份TC暴雨区迅速向西向北扩展(见图 5)。江淮、黄淮、华北东部以及东北地区都有TC暴雨出现。暴雨最大值位于广东沿海,珠江口附近各有一个中心,其中北部中心位于汕尾(24天)和惠来(21天)、南部中心在上川岛(21天);另外,雷州半岛到广西南部沿海也有一15~19天高值区。从日雨量≥100mm的日数分布图(图 5b)可见,长江以北的河南、河北、山东、北京、辽宁、吉林和黑龙江局地都有一天或两天大暴雨。南方地区的最大中心位于广东东部沿海的珠江口附近和广西北海地区,大暴雨日数都超过10天。日雨量≥200mm的地点7月份比6月份明显增多,河南、河北、浙江、江西、福建、辽宁西部各有1~2站出现1天特强暴雨,其较为集中的地区仍在广东、广西和海南,其中广西南部沿海一些站日数达4~6天。

8月份是TC最活跃的月份,也是TC登陆最多的月份,所以TC暴雨出现的频次高,影响区域广,我国19个省区和上海、重庆市都有TC暴雨出现(见图 5d)。日雨量≥50mm的高频中心位于广东沿海,其中,广东深圳、汕尾、海南琼中和广西涠州岛暴雨天数为29天、27天、27天和22天,浙江东部也有一16~18天的弱中心。安徽、江西和湖南大部地区都有4~6天的暴雨。另外,山东半岛、辽东半岛也有4~7天。该月日雨量≥100mmTC大暴雨覆盖区域最广(图 5e),超过10天的大暴雨日数三个中心依次在浙东、闽东南和粤东北及粤东珠江口附近。另外,山东半岛、山东与江苏交界处的沿海地区也是大暴雨较多的地区。8月除沿海地区、河南、湖北、安徽、江西和云南均出现1天日雨量≥200mm的特强TC暴雨外,其中庐山出现了3天。但高频中心仍在华东和华南沿海地区,其中以浙江东部5天为最大,这与8月份副高脊线位置、TC登陆点偏北息息相关。

9月份与8月份相比,TC暴雨区明显向东向南收缩(见图 6a)。位于浙江东部沿海的日雨量≥50mm日数中心向北移,这可能与北方南下的弱冷空气同TC在该地相遇有关;另外,9月西行北上或转向TC较多,与影响地区偏东也有关。位于珠江口附近的暴雨日中心南移,与该月登陆TC位置偏南相一致。日雨量≥100mm日数也明显比8月份向东向南收缩(图 6b),日雨量≥100mm的中心主要在沿海地区,位于浙江东部沿海、广东东部沿海和海南,分别出现8天、9天和12天;安徽南部、江苏、山东半岛、辽东半岛以及吉林东部也有1~3天的TC大暴雨。超过两天日雨量≥200mm的地区主要在浙江东部沿海、广东东部沿海和海南,海南岛最大出现5天。福建东部沿海该月则未出现200mm以上的特强暴雨。

10月份TC暴雨东退南压至江南东部沿海和华南,两个中心位于广东东南部沿海(13天)和海南(18天),在湖南中部有1天。大暴雨地区则仅限于广东、广西东部和海南以及浙江东部沿海、福建东部沿海,大值中心出现在海南琼中(23天),其它地区则在10天以下。日雨量≥200mm的地区位于浙江、福建、广东和海南的沿海地区,日数基本为1天,东部沿海的局部地区2天。

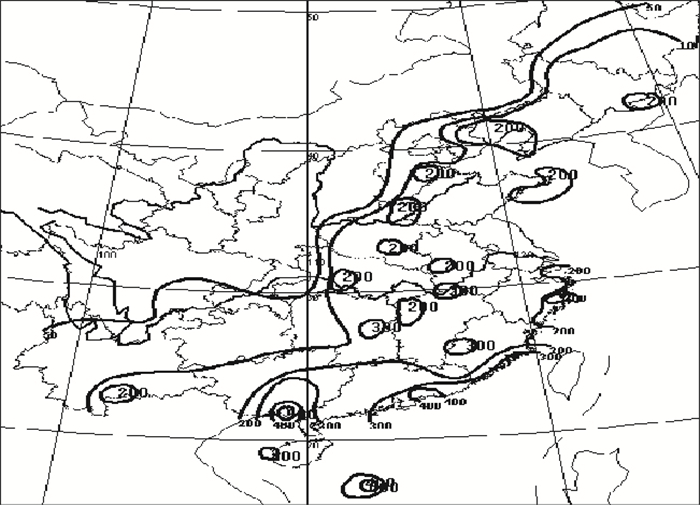

4 热带气旋暴雨最大日雨量分布特征因TC暴雨与环流背景、TC强度和地理特征密切相关,故具有明显的地区特性。虽然地区强降水之间无可比性,但可对我国TC暴雨的分布特征有所了解和认识。

从1971年—2003年TC最大日雨量分布图可以看到(图 7):TC日雨量≥200mm的特强暴雨北起吉林,南到海南岛,西至云南江城都有发生。日雨量≥300mm的特大暴雨仅出现在江南和华南局部地区,日雨量≥400mm的只出现在广东东部沿海、广西南部沿海和海南岛;日雨量≥500mm则更少,只分布在广西沿海和西沙群岛。台湾省的新寮、百新,河南省林庄曾出现日雨量≥1000mm的极端值,因不是基本站故无记录。

|

图 7 1971—2003年TC暴雨最大日雨量值分布图(单位:mm) |

通过对1949—2005年西北太平洋上和南海热带气旋的若干特征的统计分析,可得到以下一些主要结果:

(1) 1949—2005年在西北太平洋上和南海共生成热带气旋1566个,年平均27.47个;登陆我国393个,年平均6.89个,占生成总数25.09%;近10年TC生成和登陆处于57年的低值区。

(2) 7—10月是西北太平洋和南海热带气旋生成最多的月份,8月份居首位;7—9月登陆我国TC数接近,占登陆总数的78.8%,为最多;主要登陆在广东沿海地区,其次是台湾、海南和福建。

(3) 1971—2003年热带气旋暴雨区覆盖19个省区和4个直辖市,高频区分布在我国东南沿海,高频中心在海南和广东东部沿海,次频中心位于广西沿海和福建东南部沿海,均超过50天。

| [1] |

何立富, 尹洁, 陈涛, 等. 0509号TC"麦莎"的结构与外围暴雨分布特征[J]. 气象, 2006, 32(3): 93-100. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.03.015 |

| [2] |

梁建茵, 陈子通, 万齐林, 等. 热带气旋"黄蜂"登陆过程诊断分析[J]. 热带气象学报, 2003, 19(增刊): 45-55. |

| [3] |

钱燕珍, 张寒. TC"森拉克"路径与预报难点分析[J]. 气象, 2004, 30(9): 19-23. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.09.004 |

| [4] |

陈联寿, 孟智勇. 我国热带气旋研究十年进展[J]. 大气科学, 2001, 25(3): 420-432. |

| [5] |

陈联寿, 徐祥德, 罗哲贤, 等. 热带气旋动力学引论[M]. 北京: 气象出版社, 2002: 25-26.

|

| [6] |

李英, 陈联寿. 登陆热带气旋长久维持与迅速消亡的大尺度对流特征[J]. 气象学报, 2004, 62(2): 167-179. DOI:10.11676/qxxb2004.018 |

| [7] |

陈敏, 郑永光, 陶祖钰. 近50a(1949—1996)西北太平洋热带气旋气候特征的再分析[J]. 热带气象学报, 1999, 15(1): 10-16. |

| [8] |

朱乾根,陈敏.西北太平洋登陆热带气旋统计特征.第十二届全国TC科学讨论会论会论文摘要文集[C].北京: 中国气象科学研究院,2002:15-17.

|

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33