2. 新疆哈密地区气象局

2. Hami Meteorological Office, Xinjiang

气候变化既包括自然变化过程,也有人类活动的影响。随着人类活动的不断加剧,其影响也呈增加的趋势。就温度变化来说,城市化是其中重要的影响因素之一[1]。自1980年代以来,许多气候学家对全球气候作了不少研究,指出在过去的l00年里,全球平均气温上升了0.3~0.6℃[2]。近40年我国的年平均气温也以0.4℃/10a的速率上升,年降水量以12.6mm/10a的速率递减[3-4]。在新疆,近40年北疆年平均气温增温率达0.36℃/l0a,南疆为0.19℃/l0a,各地降水量变化趋势也不尽相同[5]。从以上学者研究成果可以看出,各地气候变化趋势并不完全一致,也就是说气候变化具有地区性。

哈密地区位于新疆维吾尔自治区东部,地处40°09′~40°43′N、91°06′~96°23′E之间,地域辽阔,天山山脉从东至西横贯地区中部,特殊的自然地理条件形成哈密两大不同气候区域,既有南疆气候特点,也有北疆气候特点,南部光照充足,热量丰富,干旱少雨,北部降水充沛,气候温凉,春秋季节冷空气活动频繁,冷热变化剧烈。哈密地区灾害性天气气候种类繁多,有寒潮、大风、雪暴、低温冷害、霜冻、冰雹、暴雨山洪、干旱、干热风、沙尘暴等。多年来针对哈密的大风、沙尘暴、暴雨等灾害天气有许多深刻的研究[6-7],但对气温的研究尚少。在当前全球和中国气候变暖,特别是1980年代和1990年代持续变暖的气候背景下,哈密地区的温度变化特征如何?变化趋势怎样?这些都是人们非常关心并值得深入研究的问题,因此,客观、正确地了解哈密地区的气温变化趋势,对哈密地区生态环境的改善和经济建设有十分重要的意义。同时,这种研究对更大范围气候变化的分析和预测也具有一定参考意义。

1 资料和方法本文使用国家气象信息中心气象资料室整理的月、年平均气温、平均最高气温、平均最低气温、平均日较差以及降水量、日照时数和云量等资料。选取1961—2005年哈密、巴里坤、伊吾、淖毛湖、十三间房(七角井)、红柳河6个站点代表哈密地区。其中季节划分:春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(12月至次年2月)。

哈密地区的总地势为“四山夹三盆”,中部天山自西向东横贯全地区,分隔成山南山北两个主要的封闭盆地。山北巴里坤盆地居于巴尔库山与莫钦乌拉山之间,在莫钦乌拉山与东准葛尔山地余脉之间为淖毛湖—三塘湖盆地,山南是吐鲁番—哈密盆地。上述6个台站的基本信息见表 1。

|

|

表 1 哈密地区台站基本信息 |

在分析气象要素时使用的统计方法包括11年滑动曲线图和线性趋势,突变检验使用了Mann-Kendall方法。

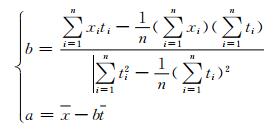

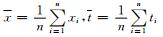

1.1 线性趋势[8]用xi表示样本量为n的某一气候变量,用ti表示xi所对应的时间,建立xi与ti之间的一元线性回归:

|

(1) |

式(1)可以看作一种特殊的、最简单的线性回归形式。它的含义是用一条合理的直线表示x与其时间t之间的关系。上式中a为回归常数,b为回归系数(即倾向值)。a和b可以用最小二乘法进行估计。

|

(2) |

其中

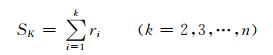

对于具有n个样本量的时间序列x, 构造一秩序列:

|

(3) |

其中

|

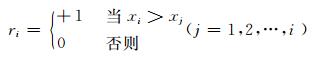

在时间序列随机独立的假定下,定义统计量:

|

(4) |

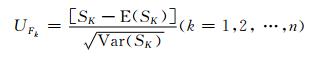

其中UF1=0,E(SK), Var(SK)是累积数SK的均值和方差,在x1, x2, …, xn相互独立,且有相同连续分布时,它们可由下式算出:

|

(5) |

|

(6) |

UFi为标准正态分布,它是按时间序列x顺序x1, x2, …, xn计算出的统计量序列,给定显著性水平α,若|UFi|>Uα, 则表明序列存在明显的趋势变化。按时间序列x逆序xn, xn-1, …, x1,再重复上述过程,同时使UBk=-UFk,K=n, n-1, …1,

|

这一方法的优点是不仅计算简便,而且可以明确突变开始的时间,并指出突变区域,且不受少数异常值的干扰。

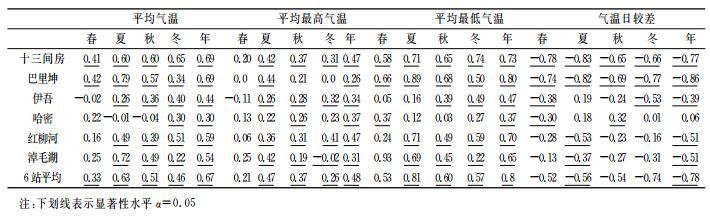

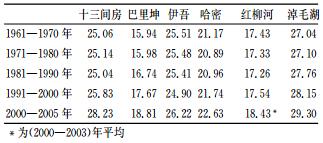

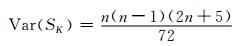

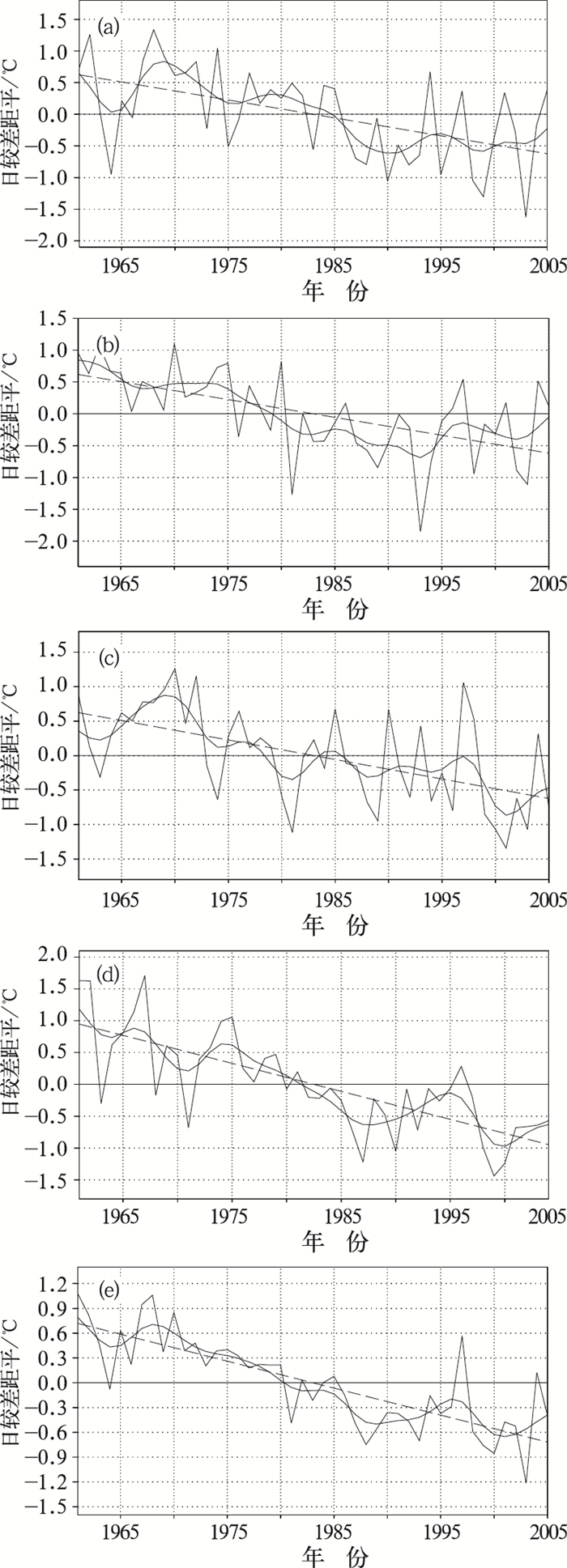

2 年和各季节温度变化 2.1 平均温度变化趋势图 1是哈密地区(6站平均)平均温度距平,可以看到,近45年以来,哈密地区年平均气温以及各个季节的平均气温都呈现出显著的线性增暖趋势,显著的增暖都发生在1980年代之后,其中夏季的平均气温在1990年代中期以后的增幅最为显著。同时,哈密地区各站之间也存在一些差异。表 2给出了6个站以及区域平均的各季节和年气温的趋势系数。从中可以看到,就整个地区而言,各季和年平均气温的增温都是显著的,增温最大的是年平均气温,其次是夏季、秋季、冬季,而春季的增温趋势最弱。就各站而言,十三间房和巴里坤气温都呈显著的增温,而伊吾春季的气温呈现弱的降温趋势,哈密夏季和秋季的气温也呈弱的降温趋势,春季的增温也不显著,同样,红柳河和淖毛湖春季的增温也不显著。趋势系数反映了整个时段内的一种线性变化。为进一步比较各个年代的温度变化情况,表 3给出了夏季各站在各个年代的平均气温。可以看出,1990年代以前,气温变化不大,表现为弱的上升或下降,1990年代开始平均气温出现较强的上升,尤其是2000年以来,增温幅度最大,6个站2001—2005年的夏季平均气温分别比1991—2000年平均气温升高了2.4℃、1.14℃、1.32℃、0.89℃、0.89℃与1.15℃。较为特别的是哈密站,从1960年代到1990年代平均气温一直处于下降趋势,只是从2000年以后气温才开始显著升高,所以该站整体而言夏季平均气温呈弱的降温趋势。

|

图 1 哈密地区各季、年平均温度距平 (虚线为线性趋势;光滑曲线为11年滑动平均)(a)春季(b)夏季(c)秋季(d)冬季(e)年平均 |

|

|

表 2 哈密地区各站温度趋势系数 |

|

|

表 3 哈密地区夏季平均温度10年平均值(℃) |

最高和最低温度是反映某地炎热和寒冷状况最直接的指标。哈密地区各季节及年平均最高温度距平随时间演变曲线(图略)与平均气温相似,近45年来也呈现出显著的上升趋势,说明在气候变暖背景下,极端高温事件变得更容易发生。就季节而言,哈密地区夏季的增温趋势最显著(0.47), 其次是秋季(0.37)和冬季(0.26), 春季最弱(0.21)(见表 2)。就各站而言,除了伊吾站春季的平均最高气温呈现弱的下降趋势,其余各站各季节都呈上升趋势,但春季的上升趋势都比较弱,均没有达到α=0.05的显著性水平。

哈密地区平均最低温度距平的变化曲线表明(图略),哈密地区无论年还是各季节的平均最低气温近45年都表现出一个非常显著的线性增加趋势,线性增加的幅度明显大于平均最高气温的增加。其中夏季最低气温的增加同样也是最显著的。从各站的趋势系数来看(表2),整体上最低气温的趋势系数都明显大于最高气温的趋势系数,与平均气温的变化一样,十三间房和巴里坤站平均最低气温的升高趋势最显著,无论年平均还是各季平均温度变化趋势α=0.05。而伊吾站的春季和夏季,哈密站的夏季和秋季,以及红柳河站的春季呈弱的升高趋势。这些结果表明,哈密地区平均最低气温远大于对平均最高气温升高,这种线性变化趋势的不对称性与文献[9]指出的全国变化趋势一致,这也说明增暖现象在最低温度上表现得更加突出。

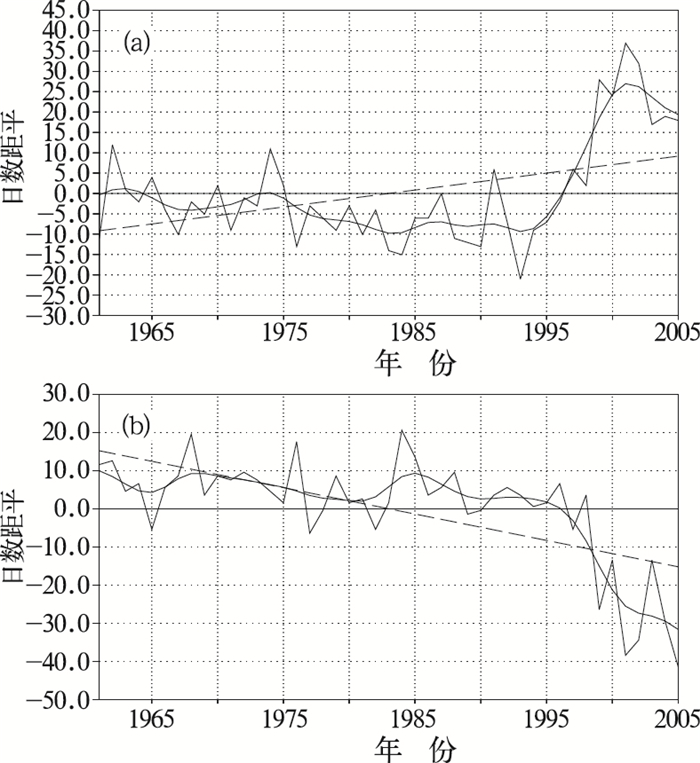

2.3 平均日较差变化趋势图 2是哈密地区年及各季平均日较差年际变化曲线,由图 2可见,近45年日较差线性减小的趋势非常明显,年平均的减小幅度最大,其次是冬季,而春季、夏季和秋季的减小幅度比较接近(表 2)。各站也都以减小为主,尤其是十三间房和巴里坤站最为显著。但是值得注意的是哈密站不同于其他站,除了春季其他时段的日较差都呈增加趋势,尤其是秋季最为显著。另外,伊吾站夏季的平均日较差也呈弱的增加趋势。对比前面最高气温和最低气温的变化特征,可以看出,最低气温的升高对于平均日较差变化的贡献要大于最高气温升高对其的贡献,即日较差变小主要是以最低温度变暖幅度大于最高温度变暖幅度为特征。

|

图 2 哈密地区各季、年平均温度日较差距平 (虚线为线性趋势;光滑曲线为11年滑动平均)(a)春季(b)夏季(c)秋季(d)冬季(e)年平均 |

炎热日频数和寒冷日频数的变化分别反映出炎热天气和寒冷天气的变化特点及趋势。这里按照Tmax≥35℃为炎热日,Tmin≤0 ℃为寒冷日的标准, 统计了炎热日数和寒冷日数并分析了其变化特征。

伴随哈密地区平均温度的上升趋势,各站的年炎热日出现频数均呈增加趋势,而寒冷日出现频数则呈减少趋势,以十三间房站为例(图 3),炎热日频数的增加趋势与年平均最高温度的趋势一致,高温日数在1990年代中期之后都有一个明显的增加趋势,而这个时期平均气温升高幅度也最大。与最低气温的升高趋势相对应,近45年来寒冷日频数也呈显著的下降趋势,尤其是从1990年中期开始寒冷日频数大幅度的减少。哈密地区炎热日均趋于增加和寒冷日均趋于减少,也从另一个角度反映出该地区温度趋向于温和。

|

图 3 十三间房炎热日数(a)和寒冷日数(b)距平 虚线为线性趋势;光滑曲线为11年滑动平均 |

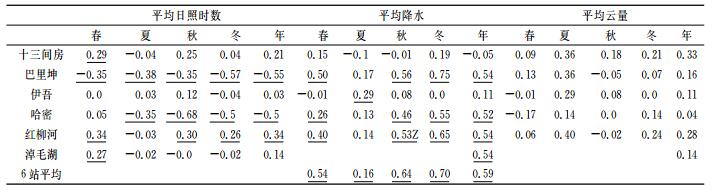

前面的分析表明哈密地区近45年来气温整体上呈显著的上升趋势,与全球及全国变暖趋势相一致,但就不同站点而言也存在一些区域上的差异,有些站的增温趋势并不显著,如哈密、红柳河和淖毛湖的春季, 甚至有些站在某些季节呈弱的降温趋势,如伊吾的春季以及哈密的夏季和秋季。其中哈密最为特别,四个季节中只有冬季的平均气温表现出了显著的增温趋势,而且增温趋势较其他站也较弱。这些不同表明哈密地区温度的变化在全球变暖背景下也有其自身的特征。一般来说,影响气温的主要因素总是同大气环流背景及其所产生的天气气候条件密切相关。就天气气候条件来说,北方冷气团的活动、雨水天气的增多以及日照的减少等通常都伴随着温度的下降[10]。表 4给出了哈密地区6站各季节的平均日照时数趋势。可以看到,就年平均而言,6个站中有4个站的日照时数呈增加趋势,只有巴里坤和哈密站呈显著的减少趋势,其中巴里坤站各季节都呈显著的减少趋势,哈密站近45年日照时数的减少趋势可能是该站平均气温在整个哈密地区气温升高背景下增温不明显的原因之一。降水通过云量是影响日照条件的一个重要因素,同时降水与温度的关系一般也比较密切。从哈密地区各季节和年平均降水量距平可以看到(图略),整体上近45年来哈密地区降水趋向偏多,春、秋和年平均的增加最明显。就各站各个季节而言(见表 4),也以偏多趋势为主,除十三间房呈弱的减少趋势和伊吾弱的增加趋势外,其余四站降水都呈显著增加趋势。季节上,夏季的增加趋势最弱,其它3个季节的增加比较显著。从年平均云量的变化来看,哈密地区各站的云量也以增加为主,尤其是1990年中期以后增加比较明显。各站各季节云量(表 4)也主要以增加为主,季节上夏季的增加最为显著。哈密地区云量的增加和该地区降水的增加是相一致的。

|

|

表 4 哈密地区平均日照时数、平均降水、平均云量趋势系数 |

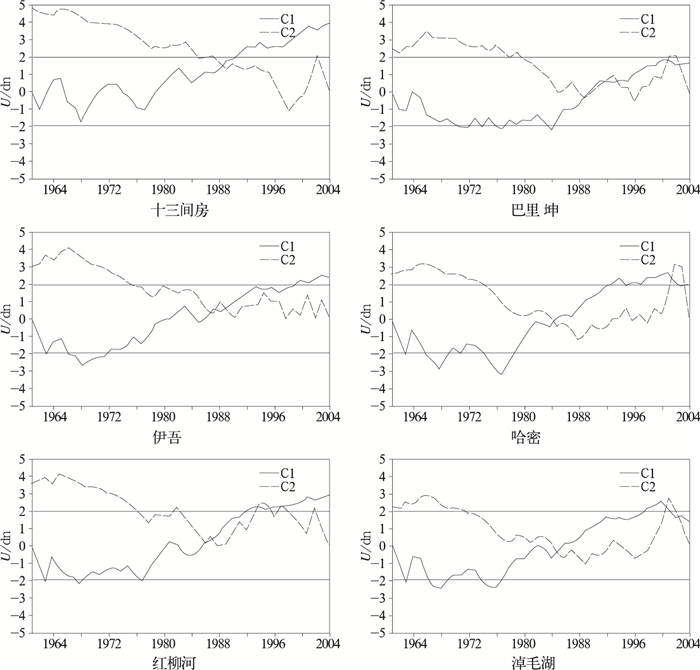

气候突变是指在较短时期内由一种相对较为稳定的气候状态过渡到另一种气候状态的变化,它是气候系统非线性性质的一种表现。自1980年代初以来,各种尺度的气候突变的事实不断被揭示。新疆北部和新疆南部冬季平均温度均在1979年发生由低温向高温的突变[11]。那么哈密各站温度变化是否存在着突变性增温?这里我们主要针对冬季气温,图 4给出了哈密6个站冬季气温的Mann-Kendall检验,这一检验突变的方法有较好的理论基础和应用效果[12]。在Mann-Kendall突变检验图中,如果C1和C2在临界值±1.96(α=0.05)之间有一个显著的交点,且C1上升超过了+1.96或下降低于-1.96,则可以认为序列产生了突变,前者表示有低温向高温突变,后者表示高温向低温突变,并且这个交点就是突变的开始。由图 4可以看出,哈密地区所有6个站的冬季气温在1980年的中后期均发生了一次明显的由低温向高温的突变,但各站的突变开始时间不完全一致,最早的是哈密和淖毛湖(1985年),最晚的是巴里坤(1989年)。有意思的是这一结果表明哈密地区冬季气温的突变开始时间与新疆其他地区并不一致,要晚于其他地区5~6年。这可能与哈密地区特殊的地理条件有关。一些关于新疆地区的气候变化研究也表明,新疆不同地区的气候变化特征也存在一些差异,以前的研究大多将新疆分为北疆和南疆,对哈密地区的研究还很少,地形可能只是原因之一,究竟是什么原因造成哈密地区气温突变与新疆其他地区不一致,还需要进一步的研究。

|

图 4 哈密地区各站冬季平均温度的Mann-Kendall突变检验 |

本文利用新疆哈密地区6个站的观测资料,分析了近45年来该地区温度变化的基本特征,主要结论如下:

(1) 近45年来哈密地区的年平均温度显著增暖,其中夏季的增暖幅度最大,春季的增暖最弱。增暖的幅度在1990年以后最为显著,2000年以后最大,与全国及新疆地区平均温度的线性趋势相似。但各站之间的增暖幅度也存在区域差异,有的甚至表现为弱的降温趋势,比如哈密站的夏季和秋季温度就表现为弱的下降趋势。哈密地区平均最高温度和平均最低温度的变化趋势与平均气温一致,但平均最低温度的升高幅度远高于最高温度的增幅,表明增暖在最低温度上表现得更明显。

(2) 哈密地区整体上日较差无论年和各季节均呈减小趋势,主要由于最低温增暖幅度大于最高温度增暖幅度。但区域差异而言,哈密站也表现出了不同于其他各站的特征,日较差除春季显著减小外,其他三季表现为增大趋势,其中秋季最为显著,主要是秋季最高温度的升高幅度远大于最低温度的增幅造成的。

(3) 在哈密地区平均气温增暖的背景下,该地区炎热日数也呈显著增加趋势,在这种情况下极端高温天气也更加容易发生。相反,寒冷日数也在显著的减少,哈密地区的温度更加趋向于温和。

(4) 哈密地区近45年来平均的降水显著增多,云量也以偏多趋势为主,与之相联系的日照减少可能是在整个区域增暖背景下个别站增温不明显或出现弱的降温的原因之一。这也表明在全国乃至全球增暖背景下,不同的区域会有不同的反映。

(5) 哈密地区冬季的平均气温在1980年代中后期发生了一次明显的由低温向高温的突变,突变的开始时间要晚于新疆的其他地区5~6年,这表明气候突变在不同的地区会有不同的体现,突变时间并不同步。这可能是由于不同地区的各自的气候变化特征所造成的,值得进一步的对比和研究。

| [1] |

赵宗慈, 徐国昌, 王琨铃. 都市化对气候变化的影响[J]. 气象科技, 1990, 1: 71-76. |

| [2] |

Houghton J.T.,Ding Y.,Griggs D.J.et al.Climate Change 2001:The Scientific Basic.IPCC,Cambridge University Press,Cambridge,UK,2001,881pp.

|

| [3] |

丁一汇, 戴晓苏. 中国近百年来的温度变化[J]. 气象, 1994, 20(12): 19-26. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1994.12.008 |

| [4] |

韩路, 王海珍, 曹新川. 塔里木灌区近40年来气候变化特征[J]. 气象, 2002, 28(2): 53-56. |

| [5] |

张家宝, 史玉光, 杨青, 等. 新疆气候变化及短期气候预测研究[M]. 北京: 气象出版社, 2002.

|

| [6] |

道然·加帕依, 阿依夏木. 哈密地区风沙天气特征分析[J]. 气象, 2004, 30(12): 61-64. |

| [7] |

张云惠, 王勇. 哈密南部暴雨成因分析[J]. 气象, 2004, 30(7): 41-43. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.07.009 |

| [8] |

丁裕国, 江志红. 气象数据时间序列信号处理[M]. 北京: 气象出版社, 1998: 194-201.

|

| [9] |

翟盘茂, 任福民. 中国近四十年最高最低温度变化[J]. 气象学报, 1997, 55(4): 418-429. DOI:10.11676/qxxb1997.042 |

| [10] |

唐国利, 丁一汇. 近44年南京温度变化的特征及其可能原因的分析[J]. 大气科学, 2006, 30(1): 56-68. |

| [11] |

袁玉江, 魏文寿, 何清. 天山山区近4O年冬季温度变化特征[J]. 气象, 2005, 31(5): 12-16. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.05.003 |

| [12] |

符宗斌, 王强. 气候突变的定义和检测方法[J]. 大气科学, 1992, 16(6): 482-493. |

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33