2. 中国气象局北京城市气象研究所

雷电灾害是“联合国国际减灾十年”公布的10种最严重的自然灾害之一, 被称为“电子时代的一大公害”[1]。雷电灾害有两类,一类为直接雷击灾害,另一类为感应雷击灾害,前者会直接击死击伤人畜,击坏输电线、建筑物,甚至引发火灾。后者悄悄发生,不易察觉,主要以电磁感应和过电压波的形式对微电子设备构成危害。两种形式的雷击尽管表现形式不同,但对城市生命财产均构成严重威胁[2]。长期以来雷电一直以直击雷的形式给地球上的生物以及人类文明带来灾难性的打击。随着人类文明进步的脚步,以1973年首次将1万个元件集成在1cm3的芯片上为代表,人类由电子时代进入了信息时代。大量的以集成电路为主要元件的计算机设备、通讯设备为各行业创造了高速、大容量的工作环境,但与此同时集成电路与以往的电子设备相比较,其耐受过电压和过电流的能力却大大降低了。文献[3]指出, 现代信息设备的耐受能力已由电子管的0.1~10J(焦耳)降到10-8~10-6J,相差7个数量级!我国城市中电子设备和电器设备损坏的经济损失也达到总损失的70%~80%。来自上海市保险业信息显示,仅1998年一年的雷击赔偿便高达3亿元!北京市人口密度大,经济发达,高层建筑物林立,电子设备、仪表众多,是雷电灾害的多发区域之一。2008年北京奥运会期间正是北京市雷电活动频繁的季节[4-5]。因此北京市雷电灾害的预测预警研究具有十分重要的现实意义。目前,对自然雷电的预测预警是雷电灾害预警和防范的重要方法之一[6]。但自然雷电是否一定会导致雷电灾害的发生?北京市自然雷电与雷电灾害的时空分布特征是否一致?北京市雷电灾害的频繁程度是否完全取决于自然雷电的多少?鉴于上述问题,本文对北京市自然雷电和雷电灾害的时空分布特征进行对比研究。

1 资料说明本文的自然雷电资料取自美国全球水文资源中心(GHRC)(http://ghrc.msfc.nasa.gov),由TRMM卫星搭载的光学瞬态探测器(OTD,1995.4—2000.3)和闪电成像器(LIS,1997.12—2002,12)获取,美国航天航空局(NASA)的LIS/OTD科学小组对资料进行格点化。分析自然雷电的密度分布时使用0.5°×0.5°的空间分辨率资料;分析时间变化特征时使用2.5°×2.5°分辨率资料,北京区域的平均值38.75~41.25°N、113.75~118.75°E的平均值代替。

北京市雷电灾害资料取自18个区县的雷击灾害报告,由北京市防雷办公室提供,资料时间为1995—2005年。雷电灾害频度表示各区县单位时间(年)内发生雷电灾害的次数。18个区县的人口和经济特征资料来自北京市统计局(http:// www.bjstats.gov.cn),并从资料中提取出两个参量:(1)经济易损模数D(D=Ds/S),表示区域内发生雷电灾害时单位面积上的经济损失。Ds为各区县的GDP生产总值,S为各区县的行政面积。参量D反映区域经济对雷电灾害的敏感性。(2)生命易损模数L(L=Ls/S),表示区域内发生雷电灾害时单位面积上受危害的人口数量。Ls为各区县户籍人口和暂住人口的总和,S为各区县的行政面积。参量L反映了区域生命对雷电灾害的敏感性。

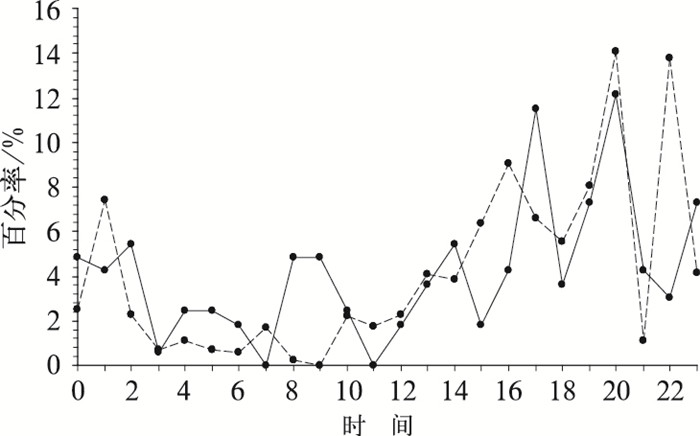

2 北京市自然雷电与雷电灾害的时间变化特征对比分析 2.1 日变化图 1给出了北京市自然雷电与雷电灾害次数的日变化曲线。从图 1可以看出,北京市自然雷电与雷电灾害的日变化趋势大体一致:当地时间03:00—15:00这一时段内,雷电灾害和自然雷电均相对较少,而16:00—02:00时段雷电灾害和自然雷电均相对较多。但自然雷电与雷电灾害曲线的变化趋势并非完全一致:早晨08:00—09:00这一时段的自然雷电相对较少,但雷电灾害却相对较多。从雷电灾情统计数据中可以看出,8—9时的灾情中,人员伤亡事件和电子设备损毁事件相对较多。一种可能解释是08:00—09:00时为北京市的上班高峰期,露天行人相对较多,同时电子设备开始启用,自然雷电导致雷电灾害的几率相对较大。16:00— 20:00为北京市自然雷电和雷电灾害同时较多的时段,尤其是20:00左右正是北京市傍晚雷暴的高发阶段。北京市20:00左右易出现层结不稳定,对流活动较易发生,这与梁爱民等[7]的研究结果一致。夏季地面温度较高,20:00左右低层大气已经充分受热,温度较高;而傍晚的云顶的辐射冷却温度较低,因此云内的不稳定性增大,若高层有冷平流配合,发生雷暴等强对流活动的几率较大。20:00左右也是一天中雷电灾害最多的时段,占全天雷电灾害总量的13%。22:00和01:00左右虽然是北京市夜雷暴高发时段,但由于人们大部分已呆在户内,且大部分电子设备与仪表已停止运行,所以雷电灾害的几率相对较少。

|

图 1 北京市雷电活动(虚线)与雷电灾害(实线)的日变化 |

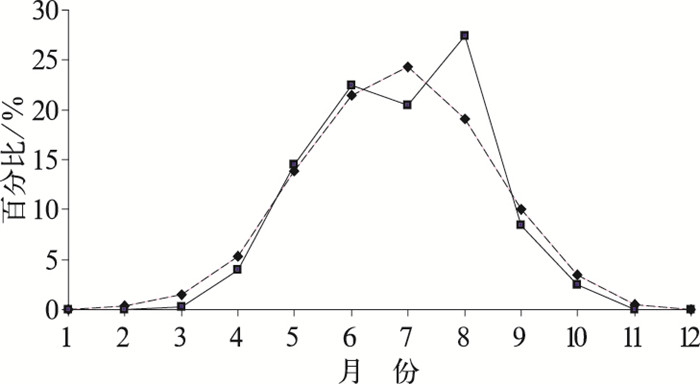

图 2给出了北京市自然雷电和雷电灾害的月际变化曲线。从图中可以看出,北京市的自然雷电主要发生在夏季6、7和8月,约占全年的65.7%。其中7月是北京市自然雷电最多的月份,约占全年的24.4%。北京市的雷电灾害同样主要发生在夏季,6、7和8月发生的雷电灾害约占全年的70.2%。但雷电灾害最多的月份是8月,约占全年的27.4%。而自然雷电最多月份为7月,约占全年的20.4%。

|

图 2 北京市自然雷电(虚线)和雷电灾害(实线)的月变化 |

据2007年南郊观象台(54511站)的观测记录,2007年7月和8月共有13个雷暴日,7月份有8个雷暴日,而8月份有5个雷暴日。7月份的雷暴活动要比8月份频繁。但根据2007年北京市SAFAIR[8]的观测记录表明,虽然总闪电数7月比8月多,但就其中云地闪占总闪数的比率来看,7月为9.2%,而8月为11.1%。由于雷电灾害主要由云地闪导致,因此虽然7月的雷暴活动次数较8月频繁,但8月份的地闪比例比7月份的地闪比例高约2个百分点,因此8月份的雷暴类型可能更易于发生地闪,易导致雷电灾害的发生。当然上述只是假设,由于目前北京市的闪电定位系统投入业务运行不久,资料的积累还不完整,时间也不够长,对不同雷暴云云中的电荷结构研究也不够清楚,上述假设还需要进一步的验证。

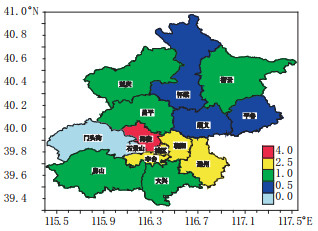

3 自然雷电与雷电灾害的空间分布特征对比分析北京地处中纬度季风气候区,夏季常受偏南季风暖湿气流的影响,不仅是对流活动频繁的地区[8-9],同时也是雷电灾害较为活跃的地区。图 3给出了北京市1995—2002年平均的闪电密度的分布特征。从图 3中可以看出,位于北京市东北部的密云区和平谷区是闪电活动最活跃的地区,其闪电密度值在10次·a-1km-2以上。闪电密度的极值中心位于平谷区的东北部,闪电的密度值达到16次·a-1km-2。在怀柔区及延庆区北部区域,闪电的密度分布较为均匀,约在10次·a-1km-2。另外,从图 1中还可以发现北京市六环路方形区域内闪电密度小于7次·a-1km-2,方形区域的中心点在朝阳和海淀的交界处,区域中距离中心越远的地方闪电活动越频繁。从整个区域范围来看,北京市的闪电密度具有“北多南少”的分布特征。

|

图 3 北京市闪电密度分布图 (单位:fl·a-1·km-2) |

图 4给出了北京市1995—2005年平均的雷电灾害频度的分布特征。海淀区是北京市雷电灾害最严重的区域,其雷电灾害频度达到4.73次·年-1。值得注意的是,从自然雷电的空间分布(图 3)可以发现,海淀区属于雷暴活动较不频繁的区县。分析雷电灾害的灾情数据,可以发现海淀区大多数灾情以电子仪器的损毁为主。海淀区是国家的高新技术产业基地,科研院所林立,高等院校多,经济发展迅猛,电子仪器密集。海淀区虽然是自然雷电较少的区域,但雷电灾害的发生频率却相对较高,这种现象说明雷电灾害的发生不仅取决于自然雷电,还与下垫面承灾体的脆弱性有关系。

|

图 4 北京市雷电灾害频度分布图 (单位:fl·a-1·km-2) |

丰台、朝阳、通州、东城、西城、崇文和宣武区的自然闪电相对较少,但由于这些区县人口密集,高层建筑物众多,也是北京市雷电灾害较多的区域,年平均雷电灾害在2.5次·年-1以上。延庆、密云、昌平、大兴和房山的雷电灾害频度在1.0~2.5次·年-1之间。怀柔、顺义和平谷虽然是北京市闪电密度相对较大的区域,但由于其地属郊区,高层建筑物和电子仪器等设备相对较少,雷电灾害并不是很多,雷电灾害频度为0.5~1.0次·年-1。位于北京市西部的门头沟和石景山是雷电灾害最少的区县,年平均雷电灾害次数不足0.5次·年-1。门头沟和石景山每年的自然闪电本身就不是很多,再加上门头沟地处山区,高层建筑物、电子仪器和人口密度相对最少,因此其雷电灾害相对较少。通过上述分析可以发现, 北京市的雷电灾害既与自然闪电的分布有一定的关系, 但又不完全由自然闪电决定,自然闪电只是雷电灾害的致灾因子之一。

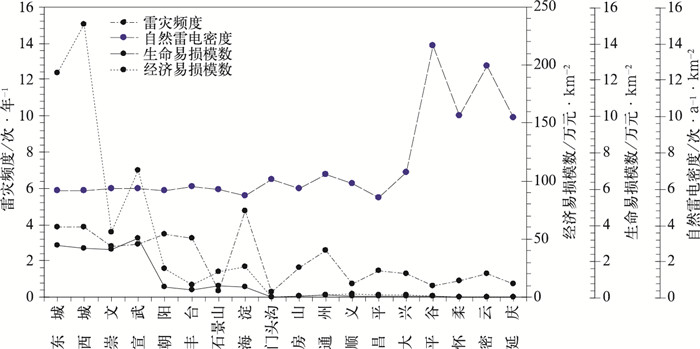

4 18个区县雷电灾害频度与经济易损模数、生命易损模数与自然雷电的对比通过北京市各区县的生产总值(GDP)资料、人口和行政面积资料,计算出各区县的经济易损模数和生命易损模数。计算方法见文献[8]。依据LIS/OTD卫星雷电资料,通过插值确定各区县的雷电密度值。图 5给出了北京市18个区县上述3种要素值与18个区县的雷电灾害频度。从图 5可以看出,北京市18区县的雷电灾害频度曲线与自然雷电曲线并没有很好的一致性,然而18区县的雷电灾害频度曲线与生命易损模数及经济易损模数有相对较好的一致性。进一步计算出18区县的雷电灾害频度与生命易损模数及经济易损模数的相关系数分别为R1=0.59和R2=0.60。这说明雷电灾害的频繁程度可能并不完全取决于自然雷电的多少。相比之下,人口密度大、经济发达的区县更易于遭受雷电灾害的袭击。

|

图 5 18个区县雷电灾害频度与经济易损模数、生命易损模数及自然雷电密度的对比 |

通过北京市自然雷电和雷电灾害时空变化特征的对比研究,本文得出下列主要结论。

(1) 北京市雷电灾害与自然雷电的日变化趋势大体一致, 但也有一些时段存在差异。当地时间03:00—15:00这一时段内,雷电灾害和自然雷电均相对较少,而16:00—02:00雷电灾害和自然雷电均相对较多。两者存在差异的时段可能主要与人们的出行生活规律及电子设备的运行等有关。08:00—09:00时段内虽然自然雷电并不多,但雷电灾害却比较频繁;而在北京的夜雷暴频发时段(22:00左右),由于人们大多呆在户内,且大部分电子设备已停止运行,故雷电灾害可能相对较少。

(2) 北京市的自然雷电和雷电灾害的季节变化大体一致,具有春、秋、冬少,夏季集中的季节分布特征。但自然雷电的峰值月份为7月,而雷电灾害的峰值月份是8月,这种现象可能与两月不同雷暴类型有关系。

(3) 北京市自然雷电具有“北多南少”的空间分布特点,而雷电灾害分布则具有“近郊灾害多,远郊灾害少”的分布特征。北京市雷电灾害的空间分布并不完全取决于自然雷电。相比之下,人口密度大、电子设备密度高的城区和近郊区县更易于遭受雷电灾害袭击。

| [1] |

王昂生. 大气灾害学[J]. 地球科学进展, 1991, 6(5): 74-75. |

| [2] |

金磊. 城市灾害学原理[M]. 北京: 气象出版社, 1997: 56-61.

|

| [3] |

马鹤年. 气象服务学基础[M]. 北京: 气象出版社, 2001: 449-455.

|

| [4] |

袁铁, 郄秀书. 卫星观测到的我国闪电活动的时空分布特征[J]. 高原气象, 2004, 23(4): 488-494. |

| [5] |

马明, 陶善昌, 祝宝友, 等. 卫星观测的中国及周边地区闪电密度的气候分布[J]. 中国科学(D辑), 2004, 34(4): 298-306. |

| [6] |

许小峰. 雷电灾害与监测预报[J]. 气象, 2004, 30(12): 17-21. |

| [7] |

梁爱民, 张庆红, 申红喜, 等. 北京地区雷暴大风预报研究[J]. 气象, 2006, 32(11): 73-80. |

| [8] |

崔鹏, 杨坤, 韦方强, 等. 泥石流灾情评估指标体系[J]. 自然灾害学报, 2001, 10(4): 36-41. |

| [9] |

蔡晓云, 宛霞, 郭虎. 北京地区对流云天气闪电特征及短时预报[J]. 气象, 2003, 29(8): 16-21. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.08.004 |

| [10] |

薛秋芳, 孟青. 北京地区闪电活动及其与强对流天气的关系[J]. 气象, 1999, 25(11): 15-19. |

2008, Vol. 34

2008, Vol. 34