台风罗莎于2007年10月2日08时在菲律宾以东洋面生成,一直沿副热带高压南侧东南气流方向移动,10月5日凌晨加强为超强台风,中心最大风力达到16级,6日下午3时30分前后在我国台湾省宜兰县沿海登陆,7日下午3时30分在浙江苍南到福建福鼎之间再次登陆。登陆时台风近中心最大风力有12级,8日2时减弱为热带风暴,8日17时左右移出陆地入海,8日20时最后一次编报。受台风罗莎的引发,上海市累积雨量普遍超过100mm,个别地方还出现了特大暴雨,全市各区都出现了8级大风,个别站还出现了10~11级大风(南汇的滴水湖29.7m·s-1,宝山的横沙岛25.9m·s-1,浦东金桥21.5m·s-1)。

台风灾害多由台风暴雨所引起,因此多年来登陆台风暴雨一直受到广泛关注[1-2]。大量观测事实和研究表明, 在浙、闽登陆的台风往往会给上海地区带来超过100mm大暴雨。这类强降雨是台风与中纬度西风槽、低空急流以及副热带高压相互作用形成的,暴雨通常出现在台风北部,距其中心甚远,并具有一定的中尺度特征[3]。何立富等[4]利用地面加密观测资料、FY-2C卫星TBB资料和NCEP再分析资料,对2005年8月6—8日0509号台风麦莎登陆后环流结构及暴雨分布特征进行了综合分析。魏建苏等[5]探讨了0012台风引发“8.30”特大暴雨的成因,认为第一、二时段强降水的主要成因是台风环流与中纬度西风带急流、冷槽(锋区)相互作用,而第三段暴雨则是台风本身的影响。远距离台风产生的暴雨是实时业务预报难点之一,因此本文将利用非常规资料和常规天气图以及物理量场分析这次暴雨大风过程的特点和成因,进一步加强对台风外围暴雨大风形成条件和机理的认识。

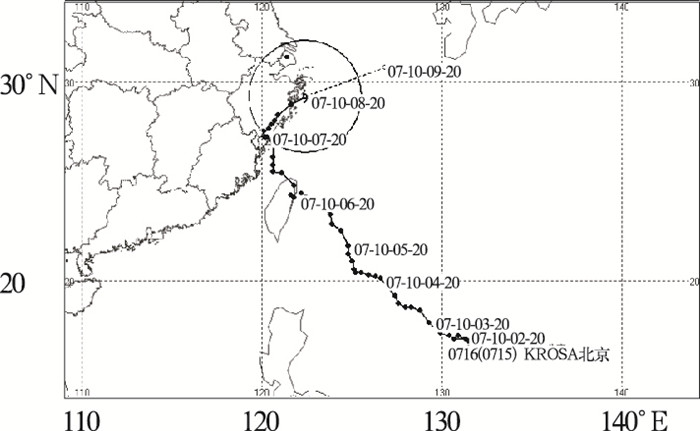

1 台风罗莎概况 1.1 台风罗莎介绍台风罗莎于2007年10月2日08时在菲律宾以东洋面生成,生成后一直稳定地沿着副热带高压南侧的东南气流,向西北方向移动,6日下午3时30分前后在我国台湾省宜兰县沿海登陆后,在台湾岛转了一圈入海后,又在台湾北部第二次登陆,西北移进台湾海峡北部,先西行,再转北北西方向北上,7日下午3时30分突然西折,在浙江苍南到福建福鼎之间再次登陆,然后,在27.3°N,120.2°E附近又出现了打转,维持6个小时左右,突然转向,沿着副热带高压北侧的西南气流移向东北,入海后减弱为低压(图 1)。“罗莎”最大的特点是,移动缓慢,并且在登陆点附近出现了两次打转,范围大,强度强,移动慢,含水量大,给台湾和浙江造成很强的降水。

|

图 1 0716号台风罗莎路径图 |

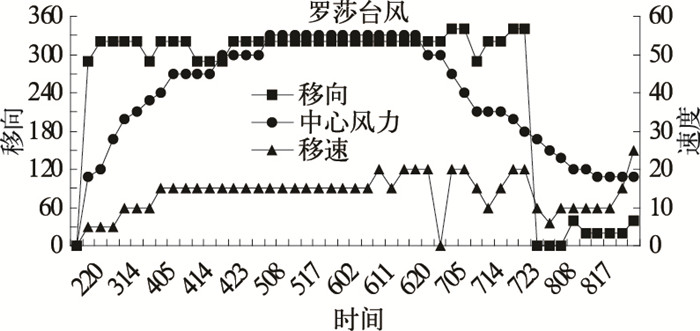

图 2给出了台风罗莎的移速、移向和近中心最大风力变化图,受台风影响,10月7日18时降水开始明显加强,一直到8日23时降水基本结束。7日19时到8日23时上海各站过程总降水量普遍超过100mm(图 3), 个别地方还出现了特大暴雨(最大南汇芦潮港247.8mm,其次是奉贤四团227.2mm)。其中累积雨量达到150mm以上的地方,主要是在奉贤、南汇的东南部和青浦的西部以及闵行区的西部。

|

图 2 0716号台风罗莎的移速(单位:km·h-1)、移向(0度为北)和近中心最大风速(m·s-1)变化图 |

|

图 3 上海地区自动气象站2007年10月7日19时到8日23时雨量(a,单位:mm)和最大阵风(b,单位:m·s-1)实况图 |

从6日9时开始出现6级以上大风,7日下午风开始明显加大,8日风力最大,9日逐渐减小,10日凌晨风力完全减小。其中个别站还出现了10~11级大风(南汇的滴水湖29.7m·s-1,宝山的横沙岛25.9m·s-1,浦东金桥21.5m·s-1),洋山港出现了最大12级以上的大风。

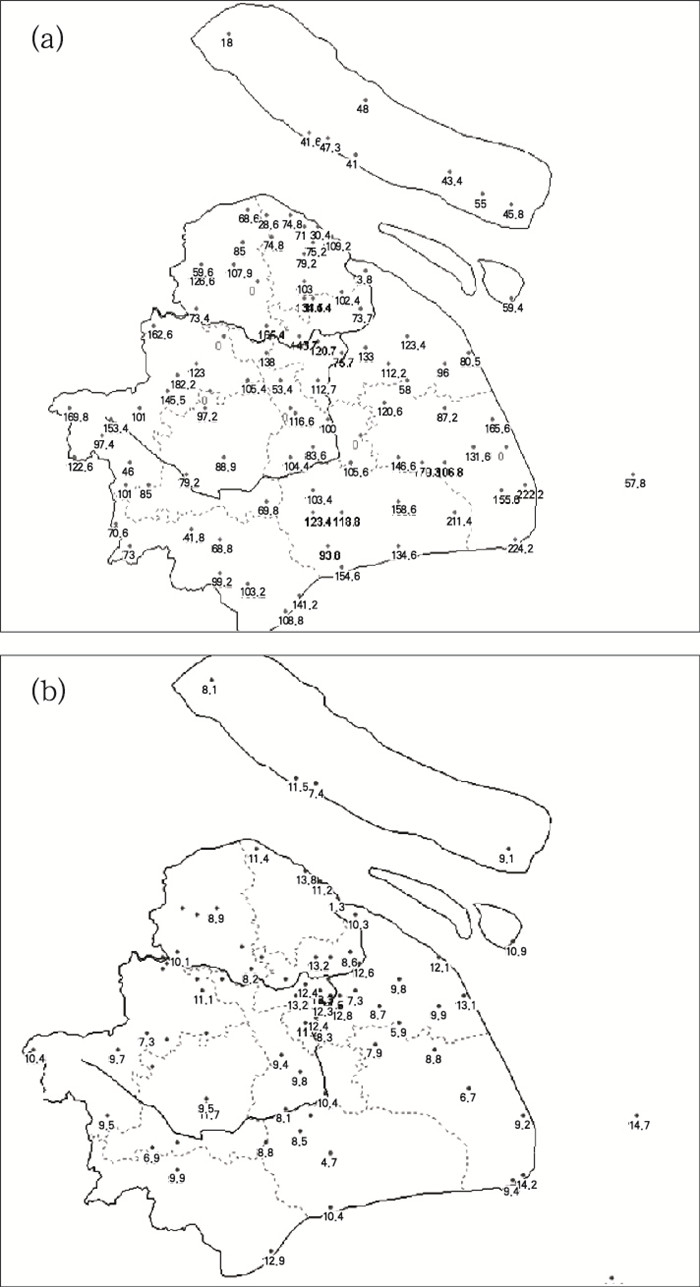

2 台风罗莎的天气环境场分析图 4分别为2007年10月6日20时和8日08时500hPa位势高度(实线)和温度场(虚线)。分析可见,6日20时,台风北部是一东西向的高压带,副高呈尖头,处在发展阶段,且日本海脊发展, 脊后有暖平流,有利于副高向北发展。从7日08时到7日20时,温度场落后于高度场,有利于华北地区槽发展,使大陆高压有减弱,而副热带高压逐渐转为方头型。到8日08时,温度场超前于高度场,同时东北冷涡出现一根闭合等值线,槽发展成熟,大陆高压已经明显减弱,方头副热带高压也略有减弱。

|

图 4 2007年10月6日20时(a)和8日08时(b)500hPa位势高度(实线)和温度(虚线) |

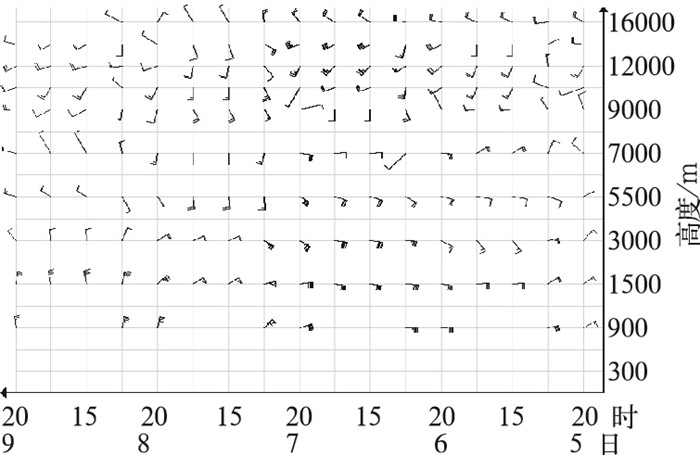

另外,从上海宝山站的高空风演变图(图 5)分析,对流层中层(500hPa至400hPa)从6日20时到7日20时都为西南风,风力逐渐增强,说明这一阶段副热带高压是逐渐增强的。但是,到8日08时,对流层中层的风向已经转为偏南风,风速也有所减弱,说明7日20时开始,副热带高压出现减弱东退的特点,与前述形势场的分析是一致的。

|

图 5 2008年10月5日20时至9日20时上海宝山站的高空风演变图 |

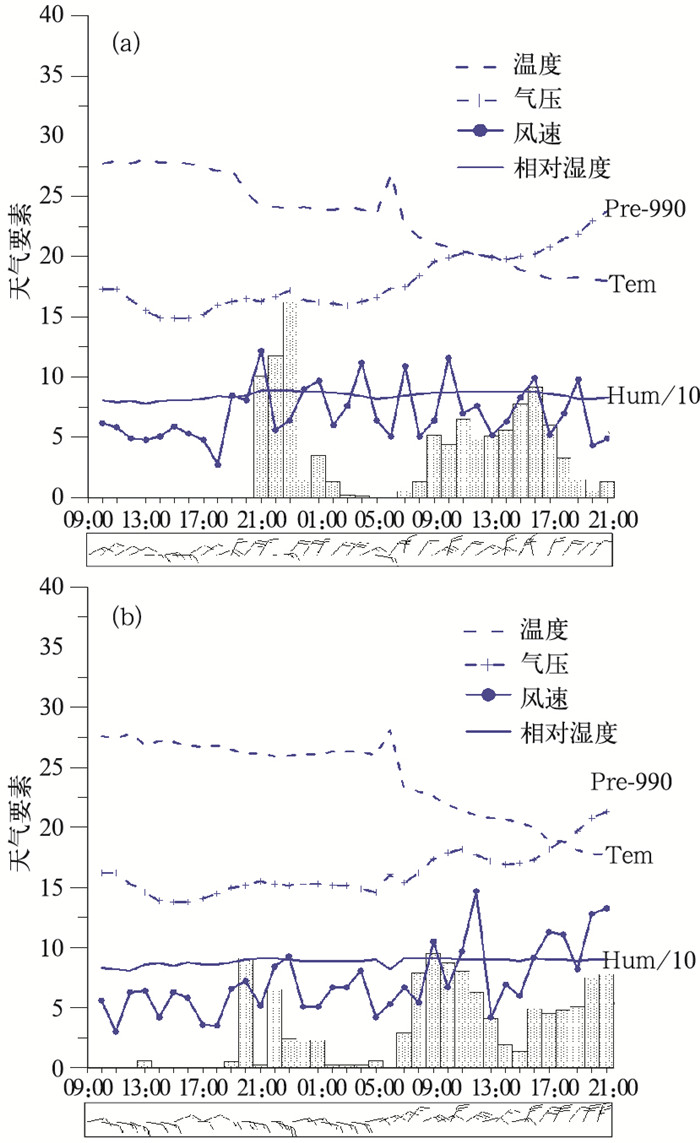

图 6给出的是7日9时到8日21时上海宝山站(31.24°N、121.29°E)、南汇站(31.03°N、121.46°E)小时间隔自动站温度、气压、相对湿度、风速和6小时降水变化图。从图中可以看出,宝山站7日19时左右开始转偏北风,同时温度缓慢下降,气压上升,6小时雨量加大,表明地面冷空气开始影响该站。8日02时到07时降水减弱,风向再度转为偏东风,温度也出现短暂上升。但从8日08时开始,风向再度转为东北风,温度开始明显下降,气压上升,降水显著增强,一直持续到8日20时左右。南汇站自动站温度、气压、相对湿度、风速和6小时降水变化与宝山站非常一致,不再赘述。由此可见,地面冷空气呈阵性扩散南下,明显影响时段从8日凌晨开始,冷空气南下影响的时间与降水增强的时间非常一致,从而说明了南下冷空气和台风外围暖湿气流的共同作用是造成上海地区集中降水的主要原因之一。

|

图 6 上海宝山(a)和南汇(b)自动气象站2007年10月7日09时到8日02时降水(阴影区域,单位:mm)和温、压、湿、风变化图 |

7日20时(图略)冷空气开始影响上海北部地区,上海市各站尽管都转东北风,但温度普遍比北侧江苏南通等站高2~3℃,台风北侧东南偏东暖湿气流到达上海南侧杭州湾。到8日02时,冷空气逐渐南压,上海宝山站温度从6小时前的25℃下降到23℃,而随着罗莎进一步北上,台风北侧的暖湿气流和扩散南下的弱冷空气在上海形成了明显的辐合线。到8日08时,冷空气进一步扩散南下,上海各站温度又普遍下降了2~3℃,但由于台风北上,中尺度辐合线南移缓慢,主要的辐合仍在上海地区。8日14时尽管台风进一步北上,但由于冷空气影响逐渐加强,中尺度辐合线已经移动到杭州湾中部,上海北侧宝山等站降水趋于减弱,而南部各站紧邻辐合线北侧,降水一直持续到8日20时左右才逐渐减弱,上海降水基本结束。由上述分析可见,此次弱冷空气在上海移动非常缓慢,持续时间将近24小时,它与台风外围东南暖湿气流之间的中尺度辐合是造成上海持续强降水从而造成特大暴雨的主要原因之一。

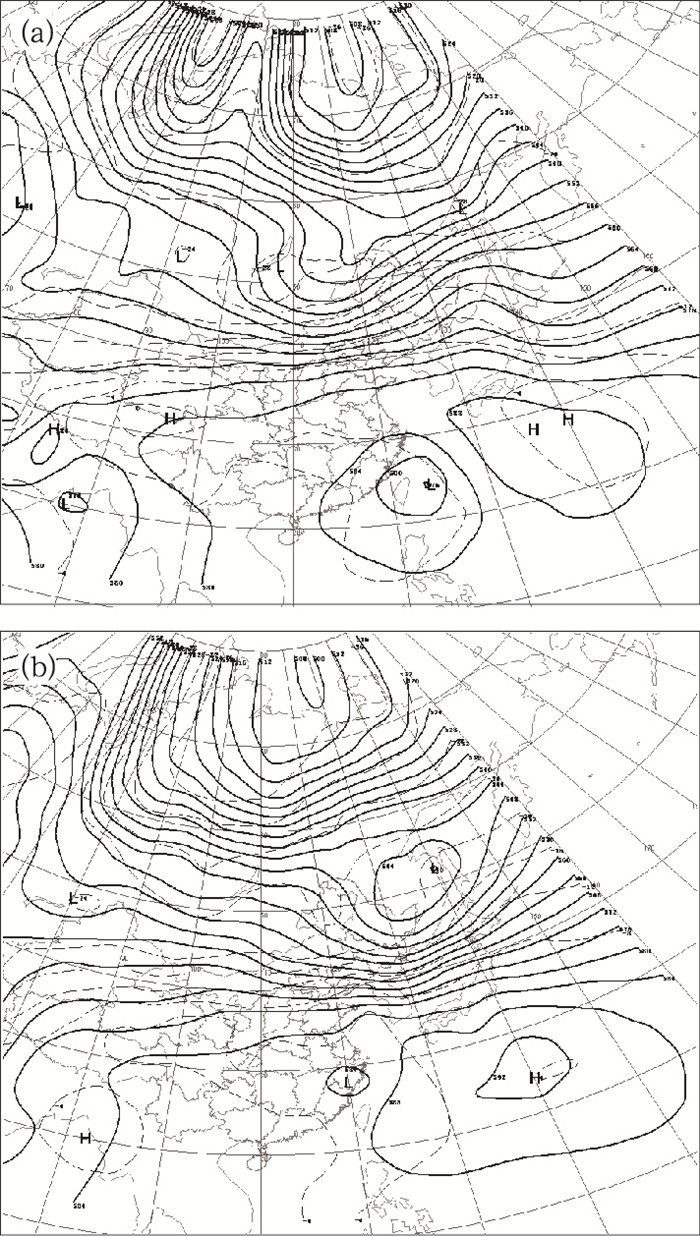

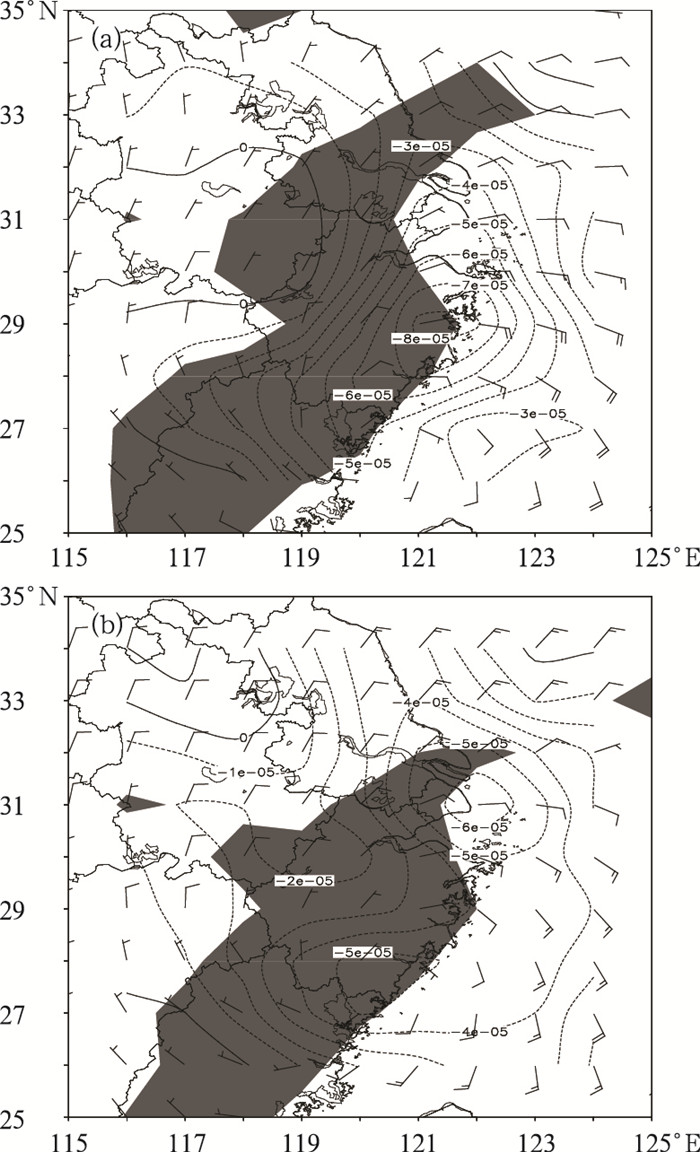

利用1°×1°的NCEP再分析资料和实况观测资料,诊断分析第一阶段冷空气南下影响台风降水的过程。如图 7所示,在7日08时,冷空气还未影响上海,由台风带来的水汽也还没有到达上海,低层辐合中心还在浙江中部沿海(图 7a)。到7日20时(图 7b),随着低层冷空气开始影响上海,同时台风带来的水汽北上,低层辐合中心也到达上海,上海开始出现强降水。由此可见,随着冷空气南下和台风外围暖湿气流北上,辐合加强,为激发台风外围中尺度对流云团提供了动力抬升机制,是此次激发上海大暴雨的主要原因。

|

图 7 1000hPa相对湿度、散度和风场 a为7日08时,b为7日20时;阴影区为RH>90%区域,散度虚线为负值,实线为正值,单位:s-1 |

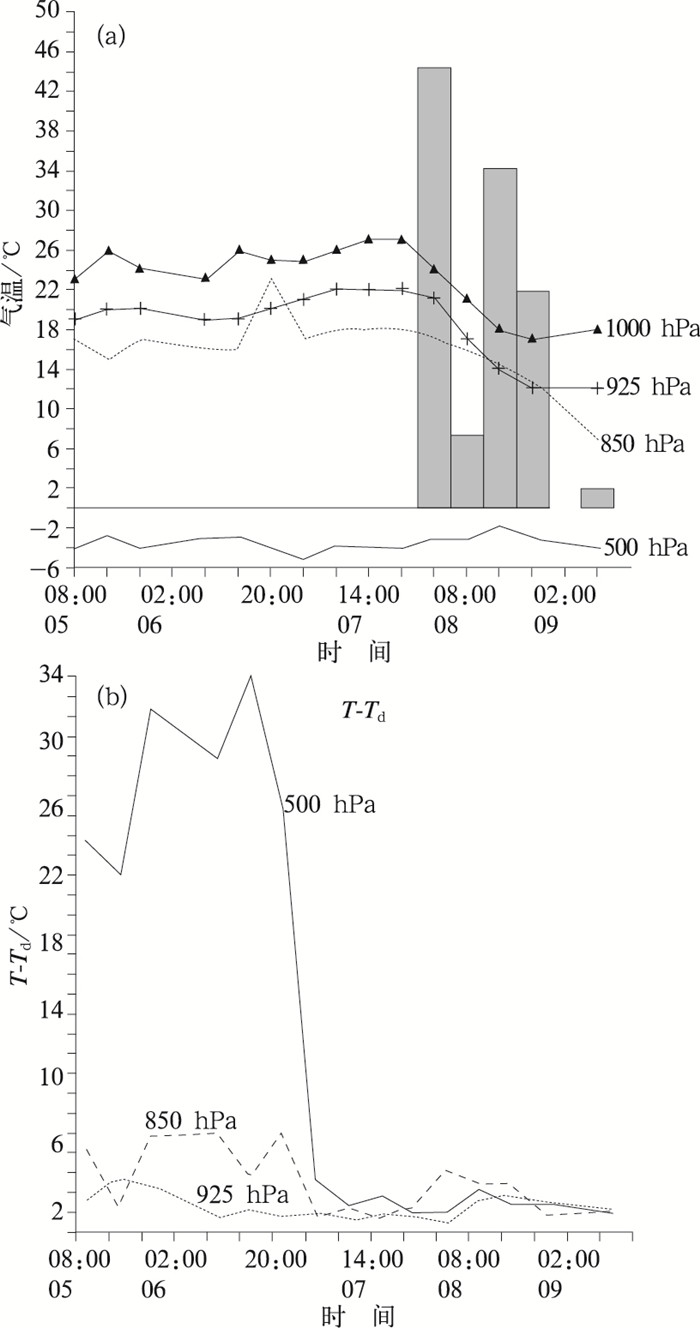

(1) 从上海宝山气象站2007年10月5日08时到9日08时各高度层温度变化图(图 8a)分析来看,从7日20时开始,850hPa以下各层温度同时下降,而500hPa温度变化不大,说明此次冷空气扩散南下主要在对流底层,冷空气较为浅薄。和前述地面分析一致,850hPa以下各层温度下降的时间与降水时间非常一致,说明冷空气对本次降雨过程的触发作用。从上海宝山气象站2007年10月5日08时到9日08时各高度层温度露点差变化图(图 8b)来看,7日02时左右,500hPa以下各层T-Td下降明显,尤其是500hPa以下降了26~28℃,说明随着台风罗莎北上,台风外围的暖湿气流从7日起便开始影响上海。另外,由于冷空气浅薄,台风中高层的环流结构没有被冷空气破坏,它的暖中心很强(从露点看),一直维持环境场状态,使得底层的冷空气一直在上海附近,有利于上海产生持续强降水。

|

图 8 上海宝山气象站2007年10月5日08时至9日08时各高度层温度变化(a)和各层温度露点差(T-Td)变化(b) a图中阴影区为地面6小时降水量 |

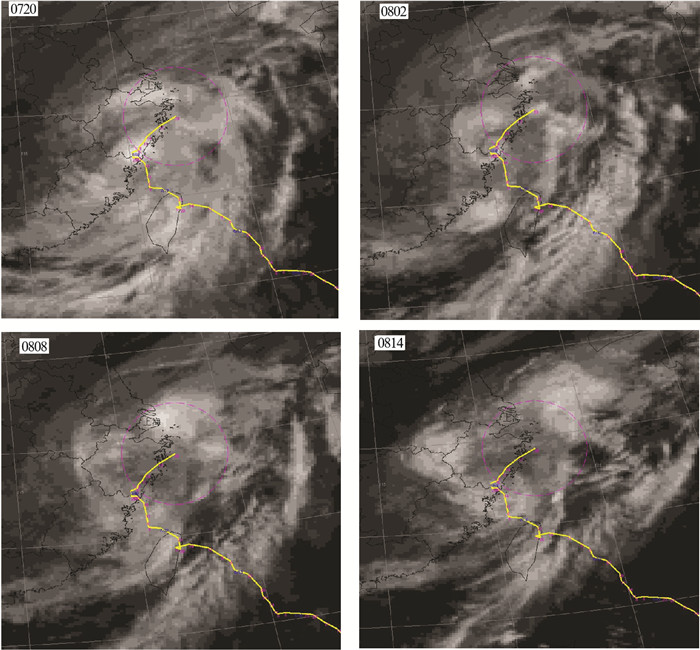

从卫星云图(图 9)分析可得:7日20时和8日14时台风的螺旋雨带上,分别出现了对流云团,这两个时段与自动站雨量分析的结果一致。对流单体影响时间和强降水开始时间也一致,7日20时台风螺旋雨带的对流单体是台风登陆后,随着台风旋转从内陆移向上海市的,上海市北部和西部雨量大是因为与冷空气的结合,而上海市东南部和南部仍为暖区降水,受台风自身螺旋雨带的影响。而8日08时台风螺旋雨带上的对流单体是在上海附近逐渐发展并加强的,上海地区各站受冷空气和台风外围螺旋云带的共同影响。8日14时上海地区的对流云已经明显减弱。

|

图 9 2007年10月7日14时至8日08时每6小时间隔卫星云图(折线为台风移动路径) |

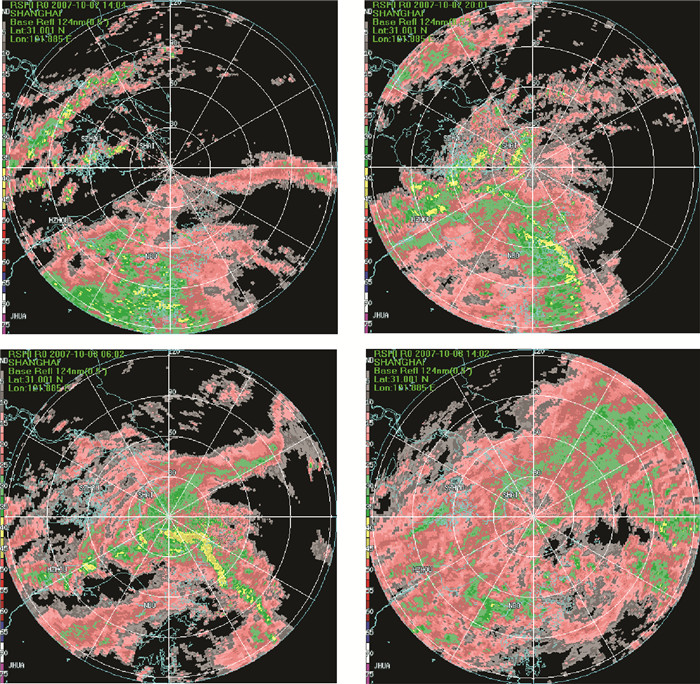

从上海WSR-88D多普勒雷达0.5度仰角的基本反射率因子图(图 10,见彩页)上,更加清楚的显示出冷空气与台风罗莎外围螺旋云带相结合的过程。7日14时上海地区受台风外围螺旋云带北上的影响,已经有狭窄的对流回波;7日20时和8日08时的图上,可见东北—西南向的冷空气与西北—东南向的台风外围螺旋云带交汇在杭州湾附近,在其附近及南北两侧都激发出强对流回波带强烈发展,而且可见8日08时的图上冷空气强对流云带已经压到上海南部地区,与自动站的实况降水量也分析非常一致。到8日14时,已经见不到台风的螺旋雨带回波,上海南部郊区及杭州湾地区仍有中等强度的回波发展,说明冷空气影响还没有完全结束。

|

图 10 2007年10月7日14时至8日08时上海WSR-88D多普勒天气雷达0.5度仰角基本反射率因子图 资料获取时间见图左上角说明,时间为北京时 |

通过上述分析,主要得到以下结论:

(1) 台风罗莎对上海造成的降水分为两阶段:前一段是台风外围云系发展成中小尺度的云团产生的强降水,后一段是冷空气与台风结合的稳定性降水;

(2) 冷空气侵入时间与上海降水开始时间非常吻合,是此次激发上海大暴雨的主要原因,且冷空气主要是在850hPa以下各层影响上海,500hPa未见温度下降;

(3) 随着干冷空气南下和台风外围暖湿气流北上,辐合加强,为激发台风外围中尺度对流云团提供了动力抬升机制;

(4) 台风北侧副热带高压带达到最强后减弱,对流层中高层转南风,加之台风本身蕴涵的丰富水汽,为台风的外围强降水的发展和维持提供了深厚的热力和水汽供应;

(5) 由于冷空气浅薄,台风中高层的环流结构没有被冷空气破坏,它的暖中心很强(从露点看),一直维持环境场状态,使得底层的冷空气一直停滞在上海附近,有利于上海产生持续强降水。

| [1] |

陈联寿, 丁一汇. 西北太平洋台风概论[M]. 北京: 科学出版社, 1979: 145-154.

|

| [2] |

林毅, 刘铭, 刘爱鸣, 等. 台风龙王中尺度暴雨成因分析[J]. 气象, 2007, 33(2): 22-28. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.02.004 |

| [3] |

游景炎, 胡欣, 杜青文. 9608台风低压外围暴雨中尺度分析[J]. 气象, 1998, 24(10): 14-19. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1998.10.003 |

| [4] |

何立富, 尹洁, 陈涛, 等. 0509号台风麦莎的结构与外围暴雨分布特征[J]. 气象, 2006, 32(3): 93-100. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.03.015 |

| [5] |

魏建苏, 赵永玲, 周曾奎, 等. "0012"台风引发"8.30"特大暴雨过程的分析[J]. 气象科学, 2003(1): 92-99. |

2008, Vol. 34

2008, Vol. 34