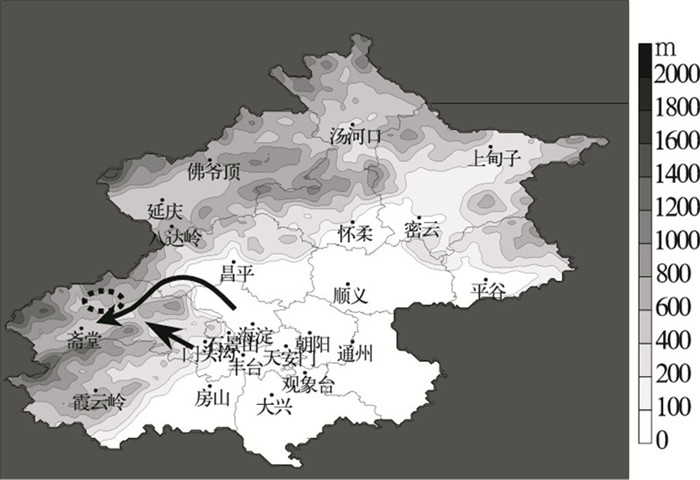

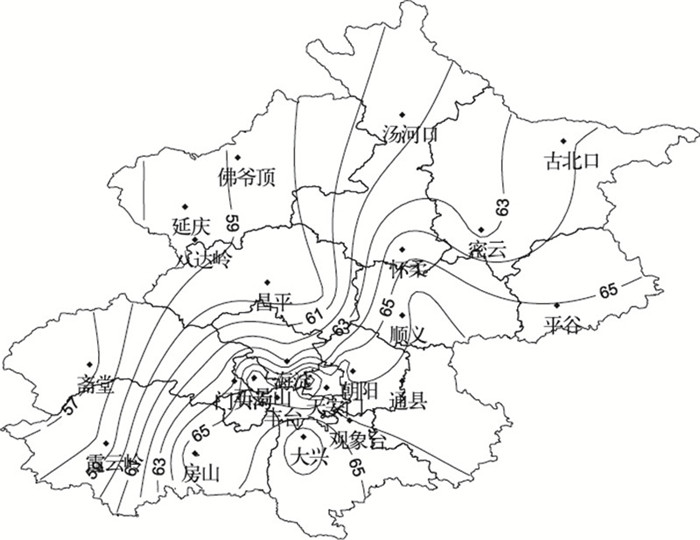

非均匀下垫面的热力和动力作用对强对流天气的形成、发展有明显影响。众所周知, 山脉等地形作用所产生的中尺度环流有时可能触发冰雹、暴雨等灾害性天气[1]。翟国庆等[2]研究表明,中尺度地形对强降水区的分布和强度有重要影响;地形的动力及屏障作用对气流有明显影响;山区的水汽和热量对静力不稳定亦有相当作用。由于北京所处的地理环境比较特殊,西靠太行山脉,北有燕山和军都山,东南是平缓地向渤海湾倾斜的平原,从西向东地形分布依次为山地、丘陵和平原,海拔高度从两千多米的山地急剧过渡到不超过100m的平原,界限清晰(图 1)。矫梅燕等[3-7]曾对北京地形对强对流天气的影响进行分析和研究。1971年,Changnon等[8]的统计研究表明,城区及其下风方的年降水量比周围农村地区高10%~17%,其中雷暴的增加可达到21%。蒙伟光等[9]最近进行的数值模拟表明,发生在珠江三角洲地区的雷暴发展与演变过程与这一地区的城市化发展有密切关系,与城市影响有关的低层辐合主要位于500m以下的近地面层,形成于上风方的雷暴在城市下风方明显增强。孙继松等[10-12]的研究也表明,随着城市化的发展,北京的城市与郊区下垫面物理属性造成的热力差异在强对流天气的发生发展过程中也起到重要作用。

|

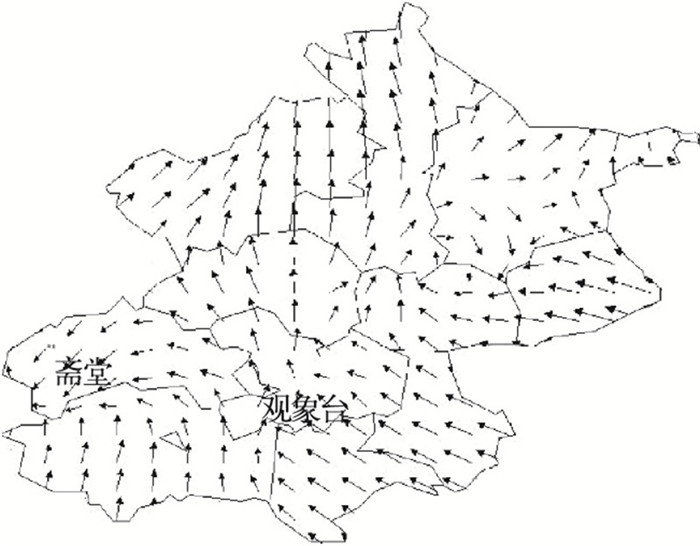

图 1 北京市地形图 曲线箭矢为东南气流遇地形绕流方向,直线为东南气流穿越河谷方向,圆形区域为初始雹云形成位置 |

鉴于北京地区下垫面具有地形和城市的双重复杂性,造成了天气状况的多样性,地形作用、城市效应的影响已有人分别研究过,但两者的共同作用形成的过程,研究尚少。本文选取2005年5月31日北京发生的强冰雹天气(雹块直径≥19mm)个例,充分利用稠密的自动站观测资料以及雷达、风廓线仪探测资料,对地形、城市下垫面物理过程在北京冰雹等强对流天气中的作用进行探讨,从而使预报员对此类天气的预报能够较好地把握。

1 “5.31”北京地区冰雹天气的特点2005年5月31日午后,北京地区遭冰雹袭击。据观测,12—20时(北京时,下同)有多个强对流回波以不同的路径影响北京,冰雹过程十分复杂,涉及范围很广,造成近9万人口受灾,直接经济损失达4000余万元。其中14—15时罕见的冰雹自西向东横扫城区,以城区受灾最为严重。据报告,北京大部地区的冰雹最大直径为10mm左右,南部个别地区最大超过50mm。气象站观测中以14:54—14:59北京观象台出现的冰雹最强,冰雹最大直径50mm,冰雹的最大平均重量37g,为历史罕见。这次冰雹天气的特点可以概括为突发性强、强度大、范围广、路径复杂。

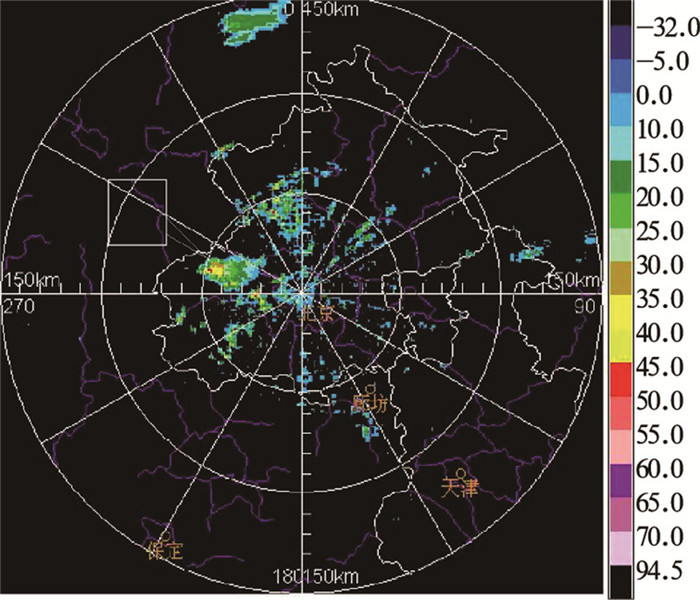

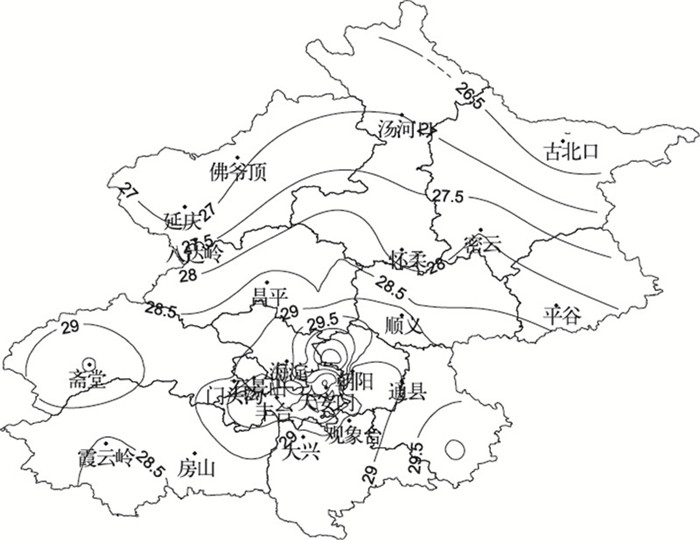

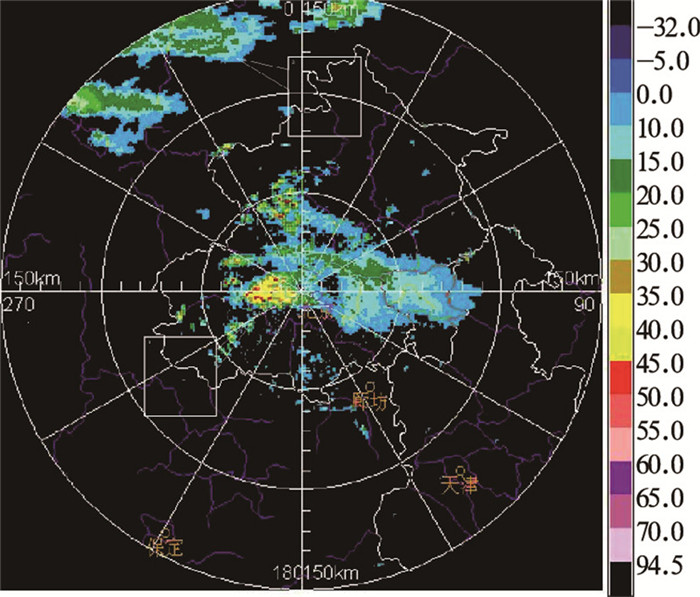

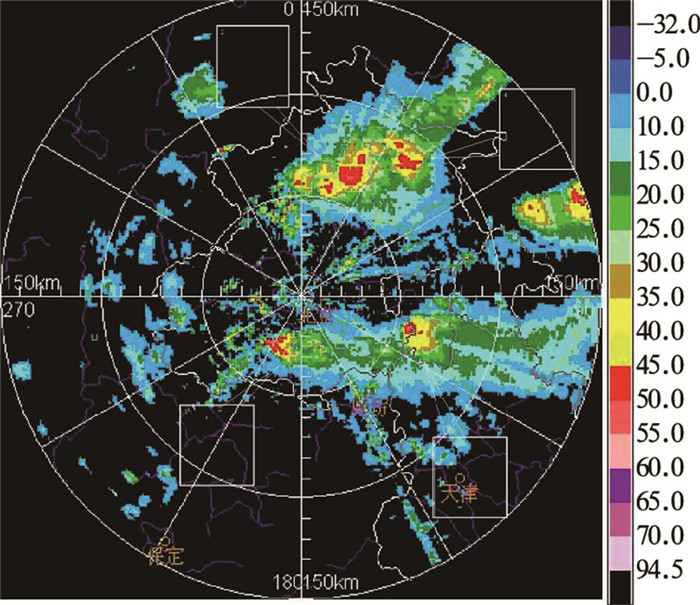

2 西部山区地形对初始雹云的触发作用根据北京市气象局车道沟的雷达回波图像分析,2005年5月31日,造成北京地区降雹的初始回波于12时左右在西部门头沟山区局地生成(图 2,见彩页)。5月31日上午北京晴空少云,通过分析北京自动站网每小时的气象要素发现,由于下垫面受热不均匀,山区的气温上升较快,到中午12时西部山区斋堂测站的气温达到29.6℃,比平原地区海淀(29.2℃)、北京观象台(28.7℃)等地的气温都要高,因此在西部山区有利于形成局地的热力环流(图 3),为对流云在山区的发展提供有利的热力不稳定条件。

|

图 2 2005年5月31日12:10雷达垂直最大回波强度 |

|

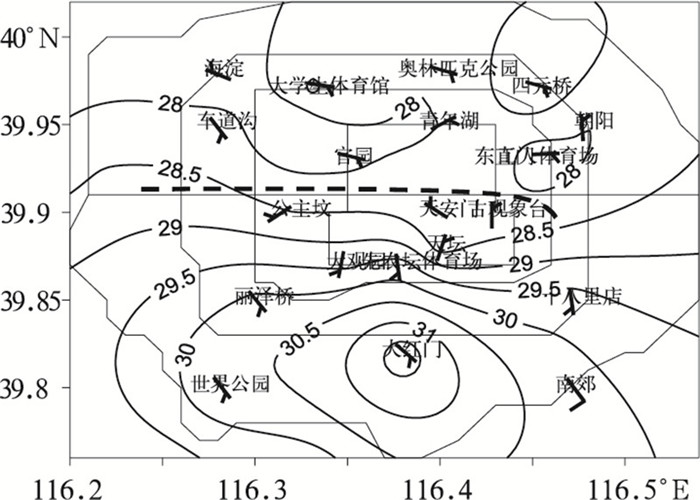

图 3 2005年5月31日12时北京市地面气温分布 |

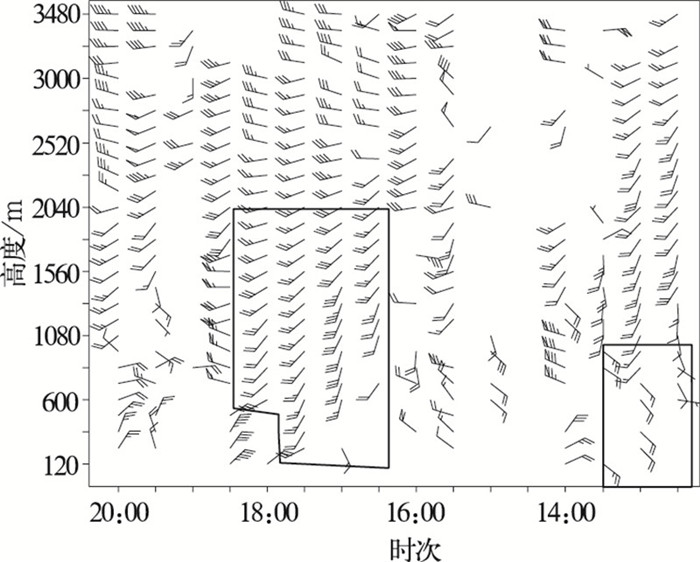

北京观象台的风廓线资料显示,天气发生前10:30开始,北京1000m以下边界层转为东南风(图 4)。从地面风场分布可以看出(图 5),这支东南气流在向北运动时遇燕山山脉阻挡转向偏西方向运动,偏西气流遇太行山阻挡向南运动,从而导致西部山区两山之间东北—西南向的峡谷地带(斋堂附近)为东北气流(图 1曲线箭头指向)。自动站显示12时城区及南部地区为东南风1~2m·s-1,斋堂东北风3m·s-1,13时观象台东南风增至4m·s-1,斋堂的东北风则达8m·s-1,峡谷内东北风速较大。

|

图 4 2005年5月31日北京观象台风廓线 |

|

图 5 2005年5月31日12时北京市地面风矢量分布 |

同时当这支低层东南气流在吹向西部山区时,与向东南开口的永定河谷(图 1直线箭头指向)走向一致,东南气流一方面穿过地势较低的永定河谷,与绕流形成的东北气流在峡谷内形成辐合带,另一方面因河谷内狭管风效应明显,为峡谷带来充沛的水汽,并在峡谷西北侧高山的迎风坡一侧发生动力强迫抬升。这样在水汽供应和不稳定层结具备的条件下,地形作用产生的气流辐合及其所导致的上升运动启动了积云对流的发生,使初始雹云回波1(图 2,见彩页)在图 1圆形区域内形成。由于低层东南气流在永定河谷内的汇合以及河谷本身地势的不均匀性引起的扰动,使河谷内气流的辐合上升运动加强,初始回波形成后沿河谷东南移并发展,13时移至门头沟测站附近,强度55dBz(图 6,见彩页)。由于此时低层东南气流加强使其在西部山区迎风坡一带的强迫抬升作用明显,初始回波1直到13:57基本维持在门头沟测站上空,并于13:17—13:20、13:40—13:56前后两次造成门头沟测站出现冰雹,冰雹最大直径13mm。

|

图 6 2005年5月31日13:17雷达垂直最大回波强度 |

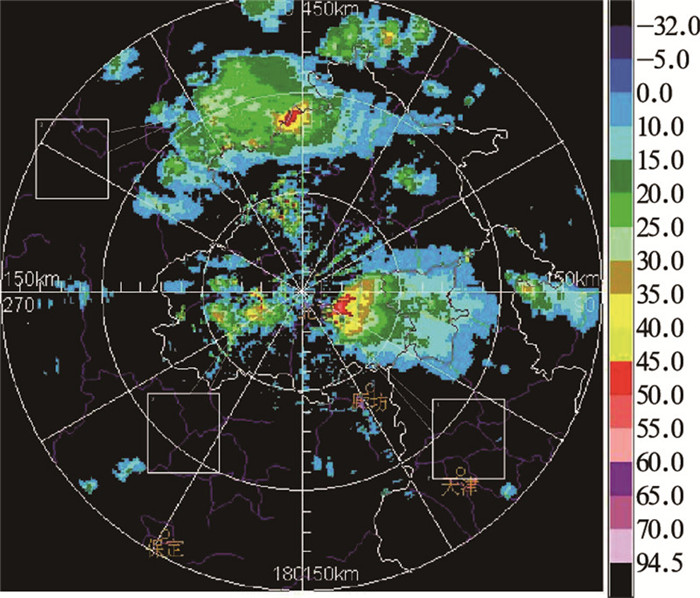

雷达回波分析发现,初始雹云回波1在门头沟测站附近降雹后,强度有所减弱,自13:57该回波以50dBz的强度沿北京市区中轴线(图 7地图中穿过天安门的东西向实线)东移,到达市中心上空时明显加强,强度达到60dBz,14:53发展最强,成为具有中气旋特征的超级单体回波(图 8,见彩页),造成北京观象台出现最大直径50mm的冰雹。是什么强迫作用造成这块雹云对流回波在城区发展增强呢?

|

图 7 2005年5月31日13时北京城区地面温度、风场分布 粗虚线为地面风场辐合线 |

|

图 8 2005年5月31日14:53雷达垂直最大回波强度 |

孙继松等[10]的研究表明,城市与郊区下垫面物理属性造成的热力差异不仅形成了城市中尺度低空风场辐合线,同时使边界层内中心城区风场垂直切变加强,郊区低空风速加大,造成低空水汽在较大范围内向对流体中流入,维持对流降水的持续。分析发现,5月31日14—15时雹云在城区的发展增强以及降雹正是与城市下垫面热力作用所形成的地面中尺度风场辐合线密切相关。

由于城市与郊区下垫面物理属性上的差异,太阳辐射造成城区气温上升速度较快,由图 3可以看出,12时北京城区(以天安门为中心,海淀、朝阳、丰台及所包含区域)处于气温的高值区内。气温升高,导致城区气压降低较快,12时城市中心及南部城区处于低压区内,低压中心位于中心城区的古观象台至天坛附近(图略),因此地面风场开始出现向城区中心辐合(图 5)。到13时,城区北部受初始雹云回波1前部回波的影响(图 6),气温略有下降,而南部城区气温继续升高,因此在城区南北方向温度梯度加强(图 8),辐合增强,沿着城市中轴线形成一条东西向的风场辐合线(图 8中粗虚线表示)。这条风场辐合线的存在,使能量、水汽在城市中心边界层聚集,从14时地面湿静力温度场(图 9)和相对湿度(图略)分布来看,北京城区处于高能舌中,南高北低,城市中心正处于高能高湿的中心。同时风廓线显示(图 5),13时之前南郊观象台1000m以下东南风速较小,13时后东南风明显加强,最大风速达到10m·s-1,郊区低空风速的加大,地面风场辐合线的形成,造成边界层内中心城区风场垂直切变加强,有利于上升运动的维持和低空水汽的流入。

|

图 9 2005年5月31日14时地面湿静力温度场(单位:℃) |

这样,在城市地面中尺度风场辐合线的组织下,对流回波1沿城区中轴线东移,当移至城市中心上空时,由于具备充沛的能量、水汽以及持续的上升运动条件,使对流活动更加剧烈,回波发展增强为超级单体回波,并随风场辐合线略向东南移,在城区东南部及其下风方郊区造成强冰雹天气。

4 地形与边界层风场相互作用对雹云的其它影响由于5月31日的冰雹过程较复杂,期间有多块强对流回波在北京局地生成或由河北境内移入,分析发现回波2、3、4的发生发展与地形以及边界层风场的作用也有直接影响。

从北京地形图可以看出,其北部密云一带的海拔高度较低,对应在燕山南麓形成了喇叭口地形。图 10(见彩页)的对流回波4就是于31日下午15:44在密云水库上空局地发展起来的,同时回波2在由河北北部东南移至密云、怀柔一带时也明显加强。通过分析北京气温、海平面气压的空间距平分布发现,由于城区先前发生了强冰雹天气,气温降低,气压升高,到16时(图 11)城区与北部地区之间的温压梯度加大,造成低层南风气流加强,16—17时更是形成了边界层偏南急流(图 4)。由于偏南暖湿气流方向垂直于北面山坡,在北部迎风坡一带的强迫抬升和辐合加强,因此温度、气压以及湿静力能量(图略)分布均反映出在平原与山脉交界的地方出现一条由地形造成的沿山脉走向的辐合线。当回波2移至辐合线一带时必然使对流更加旺盛。同时,在密云喇叭口地形内形成的温度、湿静力能量梯度更大,偏南暖湿气流造成的辐合抬升作用更强,因此启动了强对流的发生,使回波4在喇叭口地形内强烈发展。回波2和回波4在地形辐合线的组织下合并东南移,造成北京的东北部地区出现冰雹天气。

|

图 10 2005年5月31日16:12雷达垂直最大回波强度 |

|

图 11 2005年5月31日16时北京地面气温(a)、海平面气压(b)空间距平场 |

对流回波3是14时起在西部房山山区的迎风坡一带局地生成的,14:53加强(图 8,见彩页)后逐渐东南移,于16时造成房山、大兴出现冰雹。分析发现,这块回波可能不仅与第一次冰雹过程冰雹云后部流出的冷湿气流与西南山区干暖气流之间形成的热力不稳定有关,而且流出的东南气流正好位于山区迎风坡一侧,地形的动力抬升作用有利于对流单体的初生和发展。

5 小结与讨论综合以上分析,可以得到以下结论:

(1) 2005年5月31日北京强冰雹天气过程的产生与下垫面的作用有密切关系,西部、北部山区的地形、城市边界层等对雹云发生发展的不同阶段以至冰雹的落区、强度等都有一定影响。

(2) 此次降雹的初始回波是在西部山区的热力和动力强迫下局地触发产生的。由于山区地表受热不均形成的局地热力环流,与边界层东南气流因地形造成的绕流辐合以及山地的动力辐合抬升共同作用使对流云在西部山区形成并发展。

(3) 城市下垫面的热力作用对城区及其下风方郊区雹云的发展和降雹的强度、落区等有重要影响。因城市与郊区下垫面的热力差异形成的城市中尺度风场辐合线,以及所造成的强烈上升运动和能量、水汽的聚集,是对流回波在城市中心上空明显增强和东部出现强冰雹天气的主要原因。

(4) 北部山区地形作用形成的辐合线、密云一带的喇叭口地形和西部山区的迎风坡抬升作用对局地强对流的发生、外来对流云的发展也有重要影响。

由于地形、城市等非均匀下垫面对天气的影响非常复杂,它们不仅直接造成局地热力、动力不稳定,造成雹云单体的形成,而且冰雹发生以后,还可能强迫产生不同尺度的重力波,诱发新的对流单体,相关研究有待进一步深入。

| [1] |

陶诗言. 中国之暴雨[M]. 北京: 科学出版社, 1985: 225.

|

| [2] |

翟国庆, 高坤, 俞樟孝, 等. 暴雨过程中尺度地形作用的数值试验[J]. 大气科学, 1995, 19(4): 475-480. |

| [3] |

矫梅燕, 毕宝贵. 夏季北京地区强地形雨中尺度结构分析[J]. 气象, 2005, 31(6): 9-14. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.06.002 |

| [4] |

孙继松, 石增云, 王令. 地形对夏季冰雹事件时空分布的影响研究[J]. 气候与环境研究, 2006, 11(1): 76-84. |

| [5] |

郭金兰, 杜辉, 刘凤辉, 等. 一次地形作用产生的强降雨过程分析[J]. 气象, 2004, 30(7): 12-17. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.07.003 |

| [6] |

孙继松. 气流的垂直分布对地形雨落区的影响[J]. 高原气象, 2005, 24(1): 62-69. |

| [7] |

董佩明, 张维桓. 下垫面强迫对京津冀大暴雨作用的数值研究[J]. 应用气象学报, 1999, 10(4): 436-444. |

| [8] |

Changnon S A Jr, Huff F A, Semonin R G.Metromex. An investigation of inadvertent weather modification[J]. Bull. Amer. Mete. Soc, 1971, 52: 958-968. DOI:10.1175/1520-0477(1971)052<0958:MAIOIW>2.0.CO;2 |

| [9] |

蒙伟光, 闫敬华, 扈海波. 城市化对珠江三角洲强雷暴天气的可能影响[J]. 大气科学, 2007, 31(2): 364-376. |

| [10] |

孙继松, 王华, 王令, 等. 城市边界层过程在北京2004年7月10日局地暴雨过程中的作用[J]. 大气科学, 2006, 30(2): 221-234. |

| [11] |

王华, 孙继松, 李津. 2005年北京城区两次强冰雹天气的对比分析[J]. 气象, 2007, 33(2): 49-56. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.02.008 |

| [12] |

翟国庆, 丁华君, 高坤. 中尺度下垫面特征对气旋暴雨影响的数值试验[J]. 杭州大学学报, 1995, 22(2): 185-190. |

2008, Vol. 34

2008, Vol. 34