暴雨作为一种灾害性天气,一直是广大气象工作者关注的重点。研究表明,暴雨是由多尺度系统相互作用产生的[1-5],其中台风与其他系统相互耦合造成的暴雨和大暴雨,因其破坏性大,致灾严重[6-10]。2007年9月19日20时至20日14时,青岛受2007年第13号超强台风韦帕、西风槽和副热带高压的共同影响,出现全区性大暴雨。除平度出现暴雨外,其余6个站均出现大暴雨,创青岛市有气象记录以来大暴雨覆盖面积的新纪录。由于降水强度大、面积广,造成严重的田间内涝和道路积水,直接经济损失2.1亿元。

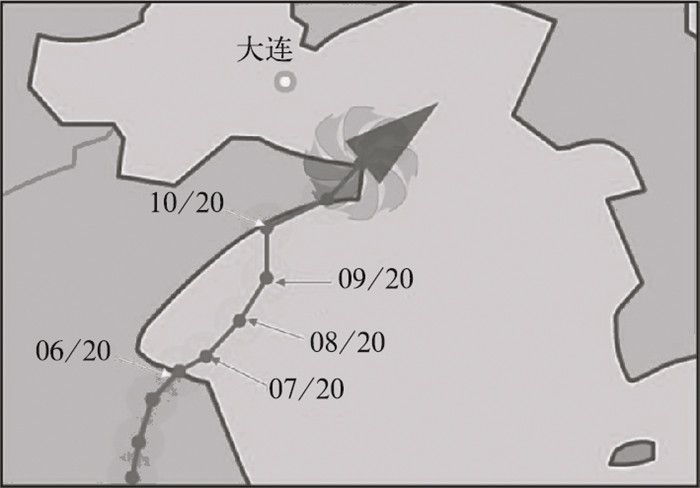

1 过程概述 1.1 台风韦帕的路径台风韦帕从台湾东北的海面上向北偏西方向移动,19日02时30分在浙江苍南霞关镇登陆以后,逐渐减弱变性(以下仍统称“韦帕”),移速略有加快。受西风槽前西南气流和西太平洋副热带高压边缘西南气流的共同影响,在苏北转向东北方向移动,于20日06时再次入海后,经过青岛近海继续向东北方向移动,在青岛近海时离青岛的海岸线仅150km左右。08时以后,青岛转入“韦帕”的西北象限。“韦帕”20日06—10时的中心气压均为998hPa,中心最大风速18m·s-1。

|

图 1 2007年9月20日06时至10时“韦帕”路径图 |

18日20时至19日20时,青岛为全区性大雨,主要降水时段是19日20时至20日14时,除平度出现暴雨外,其余6个站均出现大暴雨,创下自有气象记录以来,青岛市大暴雨覆盖面积的新纪录(表 1)。

|

|

表 1 2007年9月18日14时至20日14时青岛地区降水量/mm |

“韦帕”20日时凌晨在苏北(燕尾巷附近)再次入海后,继续向东北方向移动过程中,经过青岛近海,离青岛海岸线最近时仅150km左右。从表 2可以看到,这段时间就二是青岛雨势最强的时段,而风力最强的时段晚于雨势最强的时间,且风力加大后,雨势已经开始减弱。强风出现在气压最低值及其以后,也就是出现在“韦帕”的西北象限中。

|

|

表 2 2007年9月19日22时至20日10时青岛本站要素统计 |

青岛本站过程最大风速是26.7m·s-1,出现在20日13时37分。青岛地区过程最大风速是38.7m·s-1,出现在20日13时20分,地点是多普勒雷达站。最大1小时雨量是58.1mm,出现在“韦帕”中心离青岛最近的20日08—09时。

2 环流形势分析18日08时500hPa图上,西太平洋副热带高压呈东西带状,脊线位于33°N(120°E),588dgpm线西伸到长江口以东洋面上,在河套以东地区有一低槽,槽线在张家口—太原—汉口—长沙一线。18日08时至19日08时,西风槽缓慢东移,副热带高压略有东撤,西风槽与副高之间为偏南风,引导“韦帕”向偏北方向移动。19日20时,西风槽西撤,退至太行山区,副热带高压再次西进,脊线南落,“韦帕”很快越过脊线,进入西南风气流中,开始转向东北(见图 2)。

|

图 2 “韦帕”位置、500hPa槽(120°E以西)、5880gpm线(120°E以东)时序图 |

西风槽与西太平洋副热带高压在位置和形状的调整过程中,一直有利于水汽向山东半岛长时间的持续输送。特别是19日20时以后,东南风把黄海海面上的暖湿空气向青岛输送,此时黄海海面温度约24℃,其上空具有非常高的水汽含量,且输送距离短,是这次全区性大暴雨的主要水汽来源。

至19日20时,西风槽、西太平洋副热带高压和“韦帕”三个系统相互作用,影响青岛,青岛地区不仅有非常充沛的水汽输送和较好的低层辐合,而且高空冷空气也已逼近,青岛上空大气层结趋于更不稳定,更有利于对流的发生发展,青岛的降水逐渐增强,但此时“韦帕”中心离青岛尚远。数小时后发生的强降水,是在“韦帕”中心离青岛最近的时段。因此,“韦帕”对于青岛降水的时空分布,起主要作用。它是青岛上空大气不稳定能量释放的主要触发机制,也是深对流发展和维持的主导因素。此时“韦帕”环流的高度,只达到了500hPa,说明“韦帕”伸展的高度已经减弱到对流层的中低层。

3 物理量诊断分析 3.1 物理量诊断物理量分析显示,各层比湿的大值中心和水汽通量散度负值中心都位于副高的西侧青岛以东的洋面上。青岛位于上升速度中心附近和正涡度中心附近。

在青岛的暴雨过程中,在700hPa和850hPa两层中一般只有一层比湿达到10g·kg-1,而如果有一层水汽通量散度达到-8×10-5g·s·cm2·hPa,就会出现局部大暴雨[11-12]。青岛夏季一般暴雨过程的上升气流只在500hPa以下,数值一般不超过20×10-3hPa·s-1,且一般只有一层。

在这次过程中(表 3),青岛上空大气中的水汽含量高,水汽辐合强。且湿层和辐合较深厚。两个时段的比湿差别不大,强降水时段的水汽辐合加强。过程的上升气流伸展到了对流层的上部,且数值比一般暴雨大很多。两个时次的涡度差异较大。19日20时,系统处于发展阶段,高层负涡度值很大,正负涡度转折点出现在500hPa左右。20日08时,系统处于成熟阶段,正负涡度转折点抬升到了400hPa左右,且低层正涡度值明显增大。

|

|

表 3 青岛本站各层次物理量(A:19日20时B:20日08时) |

由于海上没有探空站,无法得到“韦帕”中心的实际温度垂直分布。表 4对20日08时,离“韦帕”中心最近的5个探空站各层的温度进行了统计,数据显示,925hPa至700hPa,青岛站的温度高于其它4站。温度场分析显示,925hPa暖中心与正涡度中心基本重合,850hPa暖舌偏向正涡度中心的东北侧,700hPa以上“韦帕”的涡度中心没有对应的暖中心或暖舌。

|

|

表 4 2007年9月20日08时,成山头、青岛、济南、徐州、射阳5站各层的温度/℃ |

根据刘学刚[13]等利用NCEP/NCAR全球对流层1°×1°再分析格点资料,对夏季西北太平洋10个登陆台风个例的统计,登陆台风在减弱时,其暖心结构在对流层高层减弱缓慢,暖中心首先在低层与正涡度中心发生分离,减弱为暖舌,最后消失。这个结论可能与“韦帕”的情况不太一致,有待进一步深入研究。

4 雷达资料分析整个过程中,VIL值没有超过15kg·m-2, 说明整个过程为高效率的降水过程。但是,反射率因子分析表明,19日21时之前,在4.5km左右的高度上观测到了零度层亮带,强度40~50dBz,其后向上抬高。这说明在“韦帕”离雷达较远时,青岛上空的水汽有轻微的结冰现象。40dBz左右的降水回波首先出现在5~6km的高度上。19日17时以后,30dBz以上的回波从南部移到青岛沿海。22时40分以后,40~50dBz的强降水回波开始出现在青岛地区1km以下的高度上。

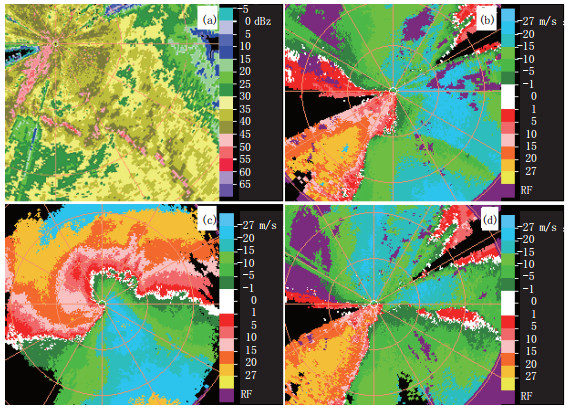

20日05—08时(图 3,见彩页),在0.5度仰角的基本反射率图中,青岛南部沿海一直能观测到一条线状强回波带,强度在45~55dBz, 呈气旋性弯曲。相应位置的0.5度仰角速度图上也能观测到一条辐合带。这种现象在1.5度及其以上高度上没有观测到。这段时间“韦帕”中心离青岛约150~200km,应在青岛雷达的观测范围之内。相应时段的VWP产品,1.2km以下,剔除ND字符,为东北风,且大部分反演风的方差为4~6m·s-1。2.7~10km为深厚的南到东南风,10km以上几乎全为ND字符,能够反演出的风很少,几乎全是西北风。高仰角的基本速度图上,显示低层为暖平流,高层温度平流很弱。结合环流形势判断,可能10 km以上有冷空气活动,空气粒子后向散射能力弱,雷达无法探测到这个层次上的风场信息。以上VWP产品的分析表明,这条辐合带的形成原因,应当不是高空冷平流的作用。

|

图 3 2007年9月20日06:00的0.5°仰角反射率因子图(a), 基本速度图(b), 3.4°仰角基本速度图(c), 07:21的0.5°仰角基本速度图(d) |

分析仰角为0.5°的基本速度图发现,辐合带的西侧有冷平流。此时,青岛近海的SST约24℃,青岛本站的温度低于20℃,这种海陆温差引起的陆风效应,可以在低层形成浅薄的冷平流。这个时段对应区域的自动站数据观测到有偏东风向西北风的风向突变,也与陆风效应引起环境风场发生逆时针偏转相吻合。辐合带呈气旋性弯曲的原因,判断为陆风效应在远离海岸线的地方比近海岸线处弱,所以,雷达资料上的这条辐合带是随着时间的推移,逐渐形成气旋性弯曲的。因此,这是一条海陆温差引起的陆风效应造成的海陆锋。由于它的强度达不到把海水抽吸到1km高度,这条强回波带应是强降水带。

本次过程的中气旋产品和VWP产品也表现出独特的特征。19日18:37至20日08:00,几乎每个体扫都有中气旋或三维切变结构被识别出来。在19日22:21至20日04:48最为集中的时段,每个体扫都识别出8个以上,最多时达18个(20日00:52)。比较集中的区域是方位90°~210°,距离50~150km的范围内,占50%以上。这个区域是青岛的近海。从中气旋字符产品可以看到,三维非相关切变的数目更多。从属性表可以看到,大多数的中气旋或三维相关切变的高度很低,在1.2~3.0km之间,考虑到该产品的检测方式,实际高度应该更低。其顶高变化较大,多数在4.0~5.5km之间,最高的在7.7km。

值得注意的是,在20日02:05至08:11的VWP产品中(图略),先是从2.1km开始,向下扩展至地面,向上扩展到2.7km,有大量的ND字符。ND字符消失后,该厚度上的反演风的方差一直在4m·s-1以上。根据VWP产品算法[14],产生ND字符的来源,一个是空气微粒的反射能力太弱,PPI上也没有资料,这个原因显然不成立。另一个原因则是方差或对称性太大,数据被舍弃。显然上面提到的ND字符是由于后一个原因造成的。这与青岛市通常大范围降水的VWP产品有很强的指示意义不同[15],与其他地区的统计结果也有区别[16]。这说明本次过程中风场的小尺度扰动要比一般大范围降水过程要活跃得多。结合上面的中气旋产品分析,对流层底层的风场扰动比中高层强烈。

5 小结(1) 这次全区性的大暴雨过程,出现在西风槽、副热带高压和台风韦帕相互作用形成的高湿度、强上升运动区中。前期的降水,主要是高层的强抽吸作用。

(2) 随着“韦帕”移近青岛,低层的辐合抬升进一步加强,提供了强烈的水汽辐合,以及更为强烈、深厚的上升运动。对流层上层冷空气的活动,使得大气的层结不稳定进一步加强。三个系统的耦合,使得地面降水加强,造成了青岛地区破历史纪录的大暴雨过程。

(3) 中小尺度系统活跃,并且在对流层的低层的扰动强烈。由此引起雷达的VWP产品在低层出现大量的ND字符,与一般大范围的降水过程有很大的不同。

(4) 在“韦帕”离雷达站150~200km时,0.5°仰角的基本反射率图中,在海区发现线状、呈气旋性弯曲的辐合带。形成辐合带的机制是海陆温差引起的海陆锋。强回波带是强降水带,并伴随有低层强水平风切变。

Nagata M, Ogura Y, 1997. A Modeling Case Study of Interaction betweem Heavy Precipitation and a low-level Jet over Japan in the Baiu Season[J]. Mon Wea Rev, 119: 1309-1336. |

Jason E.N, Ray L.M., 2000. Interaction between a develping Mesoscale Convective System and Its Environment.Part Ⅰ:Observational Analysis[J]. Mon Wea Rev, 128: 1205-1224. DOI:10.1175/1520-0493(2000)128<1205:IBADMC>2.0.CO;2 |

Jason E.N, Ray L.M, 2000. Interaction between a develping Mesoscale Convective System and Its Environment.PartⅡ:Observational Analysis[J]. Mon Wea Rev, 128: 1225-1244. DOI:10.1175/1520-0493(2000)128<1225:IBADMC>2.0.CO;2 |

王建捷, 李泽椿, 2002. 1998年一次梅雨锋暴雨的中尺度对流系统的模拟与诊断分析[J]. 气象学报, 60(2): 146-155. DOI:10.11676/qxxb2002.018 |

程麟生, 冯伍虎, 2003. "98.7"暴雨β中尺度低涡生成发展结构演变:双向四重嵌套网格模拟[J]. 气象学报, 61(4): 385-394. DOI:10.11676/qxxb2003.038 |

牛淑贞, 张一平, 王国安, 等, 2006. "海棠"影响河南降水雷达回波和中尺度雨团对比分析[J]. 气象, 32(8): 30-36. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.08.005 |

赵放, 冀春晓, 钟建锋, 2006. CINRAD2SA雷达在正面登陆台风预警中的应用[J]. 气象, 32(2): 46-52. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.02.009 |

韩桂荣, 唐晓文, 魏建苏, 2007. 登陆台风变性发展与消亡的对比分析[J]. 气象科学, 27(1): 35-41. |

何彩芬, 朱龙彪, 董杏燕, 等, 2006. 宁波夏季强对流和台风短时暴雨雷达回波特征对比分析[J]. 气象, 32(11): 67-73. |

林毅, 刘铭, 刘爱鸣, 等, 2007. 台风龙王中尺度暴雨成因分析[J]. 气象, 33(2): 22-28. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.02.004 |

黄明政, 凌艺, 梁卫芳, 等, 2005. 多尺度天气系统共同作用于暴雨成因分析[J]. 气象, 33(6): 67-70. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.06.015 |

梁卫芳, 凌艺, 王厚广, 等, 2005. 青岛市8.26暴雨中的物理量特征分析[J]. 海洋预报, 22(1): 92-98. DOI:10.11737/j.issn.1003-0239.2005.01.014 |

刘学刚, 罗哲贤, 滕代高, 等, 2007. 不同发展阶段台风大气边界层暖区变化特征[J]. 南京气象学院学报, 30(3): 320-327. |

俞小鼎, 姚秀萍, 熊廷南, 等, 2006. 多普勒天气雷达原理与业务应用[M]. 北京: 气象出版社, 216-217.

|

梁卫芳, 史茜, 孙正. 青岛"8. 26"暴雨过程的中尺度分析[J]. 海洋湖沼通报, 待发表. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=hyfb200803001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

陆大春, 蒋年冲, 2003. VAD有关产品在临近预报中的应用[J]. 应用气象学报, 14(增刊): 156-160. |

2009, Vol. 35

2009, Vol. 35