四川汶川8.0级强震发生后,灾区通信系统,特别是重灾区,受到严重损坏,昔日便捷高效的通信和网络体系,几乎陷入瘫痪,气象信息网络系统也未能幸免。

在随后迅即展开的抗震救灾气象服务工作中,特别是在空投空降、堰塞湖排险等气象服务工作中,灾区的实时气象资料至关重要。在国家气象信息中心以及其他兄弟省(区、市)气象局相关业务技术人员的帮助和支持下,经过四川省气象信息中心、相关市(州)及台站业务技术人员的共同努力,采用一切可能的手段,创造性地开展了资料的采集、传输与加工服务工作,艰难地完成了各项服务的应急气象信息保障工作。

气象资料是气象服务不可或缺的基础信息,在灾害发生的时候,气象服务工作需求陡增,此时,气象通信及信息网络系统的稳定性、可靠性就显得尤为重要。但是,现阶段气象信息网络系统在灾害发生时,却是最易于受到损害的基础设施之一,如何建立具有应急通信服务能力的气象信息网络系统,为救灾抢险以及防灾减灾提供可靠的气象息服务,是面临的一个重大课题。

1 汶川地震中气象信息网络受损状况汶川强烈地震发生后,四川省信息中心通过网络监控系统发现,重灾区的广元、绵阳、德阳三市至省信息中心的网络链路完全中断,随后,阿坝州局到省信息中心的网络连接也一度中断,上述灾区市(州)大部分下属台站到省信息中心网络连接完全中断,仅有部分台站通过省气象网络备份VPN(Virtual Private Network虚拟专用网)线路维持了到省信息中心的网络畅通;成都、雅安的部分相关台站网络系统也受到不同程度损害。

由于公共通信设施的损坏,重灾区与外界几乎完全失去联系,基本上成为信息孤岛,为灾害救援带来极大困难。

以公共通信设施为主要依托的四川省气象广域网络系统,在随后较长一段时间内,虽经运营商(电信)方面的全力抢修,省信息中心至绵阳、德阳、广元以及阿坝的网络电路得到恢复,但由于余震等原因,仍处于时常中断的不稳定状态,到重灾区台站的网络链路更是处于中断或极其不稳定状态,严重影响了气象资料的传输。

相对而言,受灾地区台站除北川外,气象观测系统基本能够工作,可以提供重要的观测信息。气象信息网络系统的脆弱性,严重制约了抗震救灾气象信息服务的及时性和有效性,成为整个气象服务中的瓶颈。

2 震后应急气象通信工作的开展除部分台站(主要是重灾区外围)利用基于INTERNET的VPN保持信息传输外,重灾区台站的正常通信方式已经不能维持工作。震后早期,冒着余震的危险,台站工作人员采用多种不同方式,包括一些非常规的手段,陆续传送出了宝贵的观测资料。

在随后全面展开的抗震救灾气象服务工作中,一方面,原有站点(包括国家站和区域站)开展了(时间)加密观测,另一方面,根据空投空降空运以及堰塞湖除险等工作的需要,气象部门派出了应急气象小分队,并联合军队派遣了军地联合气象小分队,针对特定区域开展应急气象观测;同时,还动用便携自动站、移动气象雷达、风廓线仪和气象移动应急车等多种应急观测手段进行灾区实时气象观测。

针对来自观测和应用等多方面的需求,省信息中心一方面与运营商方面密切合作,加紧恢复原有网络电路,另一方面采用电话、卫星数据传输等多种应急通信手段进行资料的收集,搭建了应急气象信息服务平台,临时建立了相关业务流程,实现了各种观测资料的收集、传输、加工和服务,在抗震救灾气象服务工作中起到了重要作用。

2.1 电话传报主要包括有卫星电话、以及后来恢复的移动电话、固定电话。

作为一种比较传统的、普及易行的信息传输手段,电话口传在这次地震应急通信中,仍然发挥着作用,特别是在震后早期,不但对于业务资料的传输,而且对于了解重灾区台站人员情况,都具有十分重要的意义。

地震发生后,重灾区的固定电话以及移动通信系统全部瘫痪,理县气象局于13日晨通过林业部门的卫星电话,辗转阿坝州气象局,传出了雨量资料。北川气象局随后则在安县气象局的协同努力下,辗转到有手机信号的地方,通过短信,传出了部分观测资料。

在气象网络系统恢复以前,重灾区大部分站点都是利用电话语音方式传输观测资料,工作难度和强度都相当大。

根据服务需要派出的军地联合小分队以及气象小分队主要通过海事卫星电话口传观测资料。

2.2 移动通信数据传输在移动通信基站正常工作的灾区,部分未在地震中损坏以及后来修复的灾区的区域自动站点,都采用移动通信系统的GPRS (General Packet Radio Service,通用无线分组业务)方式实现观测数据传输;救灾过程中新增布设的大部分便携自动站,大部分也采用这种传输方式,在应急气象信息服务中,提供了灾区重要的气象观测资料。

例如,在北川封城飞机喷洒药物过程中,在城中专门布设了便携自动气象站来提供诸如风等重要气象观测要素,为此还专门协调中国移动暂缓关闭附近基站,以提供GPRS信道。

2.3 卫星数据通信四川省气象局在第一时间派出了气象移动应急车,采用国家气象信息中心为移动应急车提供的卫星信道进行宽带网络通信,开展观测资料与产品的上下行传输、视频会议会商等;中国气象局气象探测中心派出的气象移动应急车也采用同样的通信方式开展工作。后来布设的风廓线雷达的观测数据,也通过与之相邻的移动应急车经卫星信道传输。

根据救灾工作的需要,部分新增区域自动站,需要布设在移动通信网络不能覆盖的偏远地区,如唐家山堰塞湖一带,为此,采用了北斗卫星数据传输功能,实现了观测资料的传输。

2.4 VPN备份手段部分灾区外围台站基于INTERNET的VPN网络链路基本一直保持通畅,其余的重灾区台站则在电信基础网络的逐步恢复中,陆续先于SDH (Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系)恢复了基于INTERNET的VPN网络链路,使其对外网络通信传输得到恢复。作为目前四川全省气象信息网络的主要备份手段,基于INTERNET的VPN在一定程度上发挥了应急通信传输的重要作用。

灾区及周边地区网络统计情况如表 1所示。

|

|

表 1 灾区及周边地区网络统计情况表 |

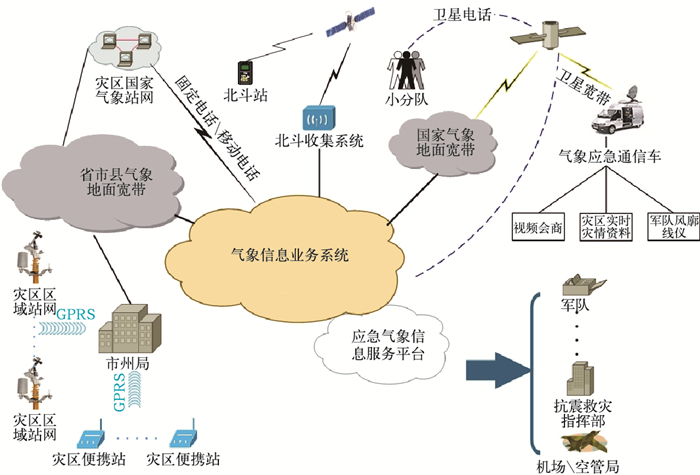

应急气象信息服务平台整体框架示意图如图 1所示。

|

图 1 抗震救灾应急气象信息服务示意 |

此次强度大、涉及面广、损毁严重和救灾难度大的汶川大地震发生后,通信运营商和省信息中心采取了非常规的积极应对措施与多种应急通信传输方式、手段(许多为临时启用),为应急气象信息服务提供了支持,但是面对严重自然灾害,气象通信以及信息网络系统在应急状态下的响应、处置以及满足应急气象服务需求等方面,承受了巨大的压力和严峻的挑战,仍然显得比较仓促、脆弱和被动,未能及时有效发挥更加积极主动的作用,暴露出了诸多有待思考和解决的问题。

3.1 缺乏一个具有整体性设计的应急气象通信系统和机制由于缺乏一套统一规划、整体设计并构建的应急气象通信系统和在此基础之上制定的应急处置和响应机制,因此在整个应急状态下的服务工作在技术上显得比较零乱。

对于一些临时启用的应急服务举措在技术上准备不足、系统上缺乏支撑、响应明显迟缓。虽然相关业务技术部门以及技术人员体现了高度的责任心和积极性,但由于事前缺乏相关的考虑、部署和安排,对于应采取什么措施、下一步何去何从等仍有些茫然。

3.2 通信网络系统应急备份手段有缺陷通信网络系统的备份路由以及设备备份,是最基本的应急手段。在全省网络系统建立的时候,对此有所设计与考虑,即基于INTERNET的VPN作为SDH主用路由的备份手段。

从此次严重地震灾害中可以看出,虽然设计的备份传输手段在一定程度上起到了作用,但是,由于主要采用的是比较单一的地面通信方式(除单向卫星广播系统外),而且基本上都是采用同一运营商(中国电信)的电路,主用与备份具有同质化的问题,面对重大自然灾害显得很无力,在系统恢复方面,也受到来自诸如运营商等多方面的局限。虽然考虑到气象服务的特殊重要性,运营商方面将气象部门的保障级别定在仅次于政府、军队和地震部门,但其恢复速度仍然远不够理想。

基于INTERNET的VPN,其带宽无法得到有效保证,特别是在应急时期,难以支撑大数据量、高时效性资料的传输,仅能作为专线网络的降级备份。

3.3 应急气象信息收集与服务业务系统缺乏在抗震救灾过程中紧急搭建的应急气象信息服务平台,起到了非常重要的作用,受到了相关服务部门的高度评价。但是,平台的搭建以及业务流程的建立,是一个非常仓促的过程,主要以大量的人工操作为主,对于具有观测经验的人员有太大的依赖性。由于缺乏应急气象信息收集与服务业务系统,应急气象信息服务平台在应急加密观测资料的收集、加工及服务上显得力不从心,在工作的效率、服务的效果等方面仍然非常不足。

3.4 对应急加密观测技术支持手段不够由于服务的需要,在原有站网的基础上,需要布设包括人工观测小分队和便携式自动站等新的观测点。由于此前没有应用先例,便携式自动站是紧急调用到位的,特别是对于在移动通信网络不能覆盖(或损坏)的地方,临时采用了北斗卫星系统的数据报传输手段,对此,省气象局技术人员与相关方面紧急开展工作,临时建立了针对北斗卫星传输资料的收集系统,完成相关数据规程转换,使得资料能够进入业务系统。

3.5 省信息中心灾难备份准备不足省信息中心所在的成都市,距离强震中心不足100km,受影响也非常大。省气象局当时曾做出必要时在自贡市气象局启用省气象台业务系统的决定,虽最终没有实施,当时确实是有其必要性的。

但是,由于此前并没有开展相关准备工作,缺乏相应系统的支撑,如果实施,实际上在自贡市气象局是很难开展省级各项业务服务工作的。如果省信息中心遭受灾难,全省的气象业务和服务将面临全面瘫痪。

3.6 语音通信手段应急措施不到位极重灾区的各个台站震后通信完全中断,各种信息难以沟通。其中的汶川、理县和茂县气象局原本配置有卫星电话,但由于长时间闲置,没有相应应急保障机制,其服务和蓄电池都不在状态;以前曾作为资料传输手段的短波电台也都随着业务手段的发展而被淘汰,从而造成灾后信息孤岛的局面。

4 应急气象通信系统的构建通过这次严重自然灾害,对通信系统的应急响应和服务,已经成为通信与信息行业的一个讨论热点,在应急气象通信方面,则提出了更高更实质性的需求,启发气象部门开展更多的研究和探讨。“建立一个完整、高效的应急气象通信体系的必要性和迫切性,在此次地震灾害中充分得以彰显[4]。”

在应急恢复、灾后重建以及相关业务建设项目的规划、设计以及方案制定中,应急气象通信系统以及相应机制的建立,已经列为其中一个重要部分,并且受到了高度的关注。

4.1 应急气象通信系统的整体规划与设计应急气象通信系统,并不是一套独立存在的系统,而是在现有气象通信系统基础上,根据应急服务工作的需求,充分利用多种应急通信技术手段和方法,建立的一系列能够相互协作与配合的、具有替代和补充作用的气象信息收集、传输与服务的系统。这些系统,一方面能够与日常业务系统实现有效的衔接,同时,在正常时期,须保持准业务运行的状态,以便在必要时发挥作用。

基于对应急气象通信系统的认识,在气象信息系统的应急恢复、灾后重建及有关项目的规划及方案的制定中,省信息中心提出了建立具有应急响应和服务能力的气象通信与信息网络系统的目标,并针对这一目标,开展了整体设计,其中部分已经开始实施。

应急通信系统的整体规划与设计,本着统一规划设计、分步实施、逐步完善等原则,采用像拼搭积木一样的方法,充分利用多种应急通信技术手段,在现有气象信息网络系统基础上,在设备、通信网络以及系统等几个层面设计了相应的应急处置方法。

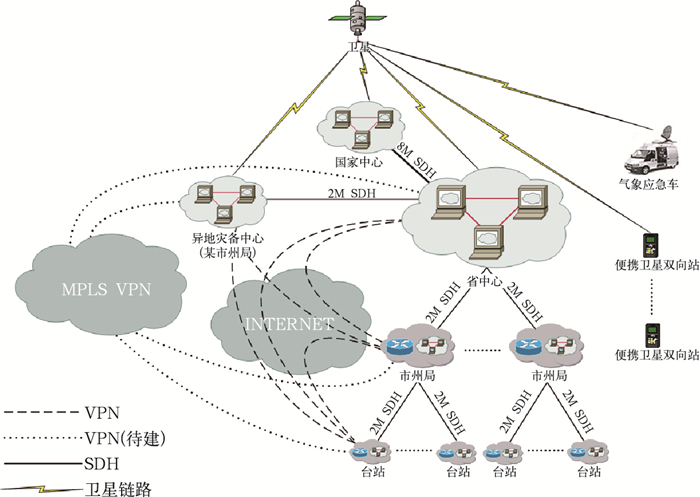

目前初步设计出具有应急响应能力的气象通信系统雏形,架构如图 2所示。

|

图 2 气象信息网络(应急)规划设计示意 |

在省中心对国家信息中心的网络通信方面,除现有的地面8M SDH宽带和新建的MPLS (Multi-Protocol Label Switching多协议标签交换) VPN之外,考虑到地面电路的脆弱性,专门与国家信息中心之间开通了VSAT卫星宽带通信信道(类似于移动应急车的通信系统,采用基于单路单载波技术体制的VSAT系统,并计划以IP方式统一组网,使卫星网络与地面网络的接入更方便,兼容性更好),带宽最高可达8M,以保证省中心与国家信息中心的通信畅通。

在省中心对各个市(州)、台站的通信网络方面,在现有的SDH宽带、基于INTERNET的VPN备份以外,规划了全省市(州)、台站MPLS VPN的分步接入,以保证全省通信信道的畅通和可靠,并为省中心异地灾备系统的建设在网络信道上打下基础。

同时,为了实现网络的可靠性及自愈能力,对省中心的网络系统、计算机系统等关键设备进行合理规划,采用具有负荷分担及路由迂回能力的交换设备,充分考虑了冗余备份。

4.2.2 市州局及台站网络系统的应急设计对市州局及台站信息网络系统的应急设计主要有以下几个方面。

(1) 进一步完善现有信息网络系统,健全备份设备的配置,在网络信道上,保证SDH宽带及基于INTERNET的VPN用备健全[5]。

(2) 条件成熟时,在全省建设市(州)、县MPLS VPN,实现省—市(州)—县基于MPLS VPN的网络连接,除作为现有系统的备份和与之实现负载均衡外,也作为各市(州)、台站与省中心的异地灾备系统实现网络通信的主要方式,同时,可作为开展各市(州)横向联系、片区流域协作的网络通信路由。

(3) 尝试采用多种卫星通信方式作为应急和辅助通信路由。其一是在全省配置若干套便携卫星双向站,在地面电路不能保证的情况下,迅速部署到相关市(州)或台站,通过卫星信道实现其网络通信;其二是在运营商地面网络保障比较薄弱的三州(甘孜、阿坝、凉山)等边远地区(运营商主干网络不能形成闭合环路),尝试采用商用卫星信道,一方面作为正常时期的备用传输途径,同时作为应急通信手段。

4.3 应急气象信息收集传输和服务系统设计主要分为对延伸加密测站资料的传输和中心端相关资料收集传输及共享服务两个方面。

(1) 在应急气象观测工作中,部分特殊地域观测资料收集的需求,是常规的收集传输手段以及一般性延伸收集传输手段,如:移动通信系统GPRS、CDMA1X(Code-Division Multiple Access码分多址)等,所不能覆盖的。在规划设计中,考虑了海事卫星电话的数据传输、语音通信以及北斗卫星的数据传输等手段。针对类似于采用北斗卫星数据传输系统的测站,建立完善业务化的资料收集传输系统,使观测资料能够进入中心业务系统。

(2) 建立专门的业务流程和系统,针对应急时期对特定区域相关站点观测资料以及预报产品的收集、管理、加工和共享服务。其中包括对各种人工观测资料(特别是口传资料),在业务系统前端建立与之衔接的资料输入系统,使之能够进入数据库等信息管理系统中;在业务系统的后端,建立相应应急气象信息加工和共享服务的应用。

4.4 省中心异地灾难备份中心的设计省中心异地灾难备份中心建设的必要性,从这次地震灾害过程中,得到充分体现。气象信息网络系统是气象业务服务的基础性、关键性业务系统,其异地灾难备份系统的建立,是预报预测业务和公共气象服务等系统建立的基础,至关重要。异地灾备中心的建设具有复杂程度高、投入大等特点,在应急恢复和灾后重建规划设计中,对这项工作进行了部分考虑和尝试。具体的建设方案主要有如下几个方面:

(1) 灾备选址:对投资成本、安全需求等方面的综合权衡分析基础上,在省内选择某一个或两个市(州)作为灾备中心。同时,不排除从区域中心的角度考虑这个问题,即在区域内其他省中心构建区域中心异地灾备系统,或在区域内构建能够相互作为灾备的省中心系统。

(2) 灾备系统的信息传输:在灾备中心建设一套VSAT卫星宽带通信系统(与省中心相同方式),实现该灾备系统与国家中心的网络通信;利用地面MPLS VPN和基于INTERNET的VPN,相互协同和补充,作为该系统与省内市(州)、台站网络通信途径,由此实现该灾备中心信息向上向下的基本传输。此外,配置相应的网络、服务器及存储设备,配置相应的应用系统,以便能够基本替代省中心信息网络系统(降级),基本实现气象资料的收集、管理、传输、存储与共享服务,支撑在此基础之上的省级预测预报以及公共气象服务系统(降级)。

4.5 对移动应急车的设计应急移动车是一项重要的应急处置解决方案,该系统集成了现场的气象观测、通信传输、视频会议会商、预测预报服务、指挥调度等多项重要功能,在应急响应工作中,是应该大力加强的一个重要环节。在应急气象通信系统中可以考虑采用基于卫星通信和今后3G(第三代移动通信技术)移动通信系统相结合的气象应急移动车通信方案,该方案具有易于部署、应用灵活、性价比高的特点, 能有效提高气象部门应对自然灾害和突发公共事件的快速反应能力。

4.6 对语音通信设备的配置对台站应急语音通信设备的配置,主要考虑了卫星电话手段,作为灾难发生时,地面电话系统中断情况下语音通信的主要手段。

短波通信作为实时数据传输方式,包括语音和低速数传,在四川省气象领域也曾有应用。但其数据传输由于带宽和稳定性的因素,已经不能满足气象通信业务的需求。其语音通信的功能,应该说在应急通信中,具有一定应用价值,但其功效,与卫星电话类似。由于其系统的构建、维护和管理,与卫星电话各有所长,可以作为应急语音通信的一种选择,特别是可以在正常时期,与人影作业工作的应用相结合,在条件允许的情况下,建设一套短波语音应急通信系统也有一定价值。

4.7 应急气象通信系统的特点多种应急通信技术的应用与集成,是应急气象通信系统的特点。有线与无线相结合、固定与移动相结合,对于气象信息系统是一种大大的加强和提升,但关键在于有效的融合、应用与集成。在汶川地震中紧急搭建的以人工为主的应急气象信息服务平台,经过进一步的总结、完善和开发,形成了基于WEB的应急气象信息服务系统,在2009年8月30日攀枝花地震中,及时提供了两省相关地区气象观测资料的收集与共享服务,成为成功应用的一个例证。

平灾结合是应急气象通信系统构建的一个重要原则。多种系统的应用,对于气象信息系统的维护管理和保障也提出了更高的要求和指标,为保证应急通信系统能够长期有效提供保障,平灾结合至关重要。平时的正常维护和应用,是救灾时能够提供服务的重要前提,因此,与正常系统的有机衔接和协同运用,也是规划和设计过程中应该考虑的一个重要方面。

5 结论5.12汶川特大地震的发生,对于气象通信系统是一次严峻的考验,同时也是对气象信息系统工作的鞭策和促进。

面对日益频发的各种自然灾害以及突发事件,未雨绸缪,防患于未然,主动积极地开展整体规划与设计,通过多种信息技术手段和通信方式的有效融合与应用,系统地构建应急气象通信系统和相应机制,并在实际工作中,不断摸索、总结和完善,逐步形成一套相对可靠、高效、具备应急通信能力的综合气象通信系统,以便应付各种严重自然灾害和突发事件,多方位、多手段、全天候地保障各种综合观测资料的收集传输、支撑气象预测预报系统与公共气象服务系统,是气象信息系统的一项长期持续的任务,任重道远。

张雪丽. 像搭积木一样组合应急通信技术[OL]. http://www.ccidcom.com.

|

陈懿德, 郑黎辉, 陈彩虹, 2003. 地震应急卫星通信系统实施方案[J]. 福建地震, 19(1): 13-16. |

尹佐臣, 张涛, 陈力强, 2006. 沈阳市移动气象台设计与实施[J]. 气象, 32(10): 107-112. |

明叔亮, 2005. 脆弱的应急通信[J]. 财经, 5(212): 22-24. |

陈国勇, 薛根元, 俞善贤, 何凤翩, 2004. 市-县级气象综合宽带网建设与应用[J]. 气象, 30(1): 54-57. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.01.012 |

李文峰, 韩晓冰, 汪仁, 2007. 现代应急通信技术[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社.

|

2009, Vol. 35

2009, Vol. 35