西北太平洋是世界上热带气旋活动最为频繁的海区,沿岸各国受其影响灾害深重。每年热带气旋的活动特征都大不相同。2007年,西北太平洋及南海海区共生成25个风暴级以上强度的热带气旋,总体活动强度较气候平均值偏弱,但个体强度则较强,登陆我国的比例偏大。造成2007年热带气旋的活动特征的原因,主要是年内热带海气系统经历了从El Nino至La Nina的位相转变,本文将侧重海气背景条件对热带气旋活动的影响对此作简要分析。

2006年我国颁布的《热带气旋等级国家标准》[1]将热带气旋分为6个强度等级:热带低压(TD)、热带风暴(TS)、强热带风暴(STS)、台风(TY)、强台风(STY)和超强台风(SuperTY)。由于各国对编号风暴的认定往往更为慎重,而对热带低压则常常只关注明显影响本国的个例,考虑到不同热带气旋资料集之间的可比性和气候统计的延续性,本文以编号热带风暴(以下称作TC)为对象进行分析。往年热带气旋活动综述参见文献[2]等。

1 资料和方法 1.1 资料所用热带气旋历史资料取自中国气象局上海台风研究所(CMA-STI)热带气旋最佳路径数据集[3],该数据集包含《热带气旋年鉴》所整编的每6小时的热带气旋最佳路径和强度记录。

大气环流资料为美国NOAA/OAR/ESRL PSD月平均和日平均资料[4-5],海温资料为美国NOAA Extended Reconstructed SST(V2)[6],此外还使用了美国CDC Interpolated OLR逐日资料[7]。

1.2 方法分析中所用到的相关量定义如下:

(1) 热带辐散环流指数

采用Zhang等[8]定义的Walker环流和Hadley环流指数来分析热带的大尺度环流特征:

| $ {I_W}\left( \lambda \right) = - \frac{1}{{{Y_2} - {Y_1}}}\int_{{y_1}}^{{y_2}} {\left( {{D_{u200}} - {D_{u850}}} \right)} {\rm{d}}y $ | (1) |

| $ {I_H}\left( \varphi \right) = - \frac{1}{{{X_2} - {X_1}}}\int_{{x_1}}^{{x_2}} {\left( {{D_{\upsilon 200}} - {D_{\upsilon 850}}} \right)} {\rm{d}}x $ | (2) |

其中Du和Dυ分别为纬向和经向辐散风的散度,数字下标表示等压面层次; X1、X2和Y1、Y2分别为特征经度和特征纬度。IW(λ)和IH(φ )的本质是散度,其正值表示高层辐散,低层辐合(对应上升运动)。

(2) 扰动动能

扰动动能(ETK)的定义如下:

| $ {E_{TK}} = \frac{1}{2}\overline {\left( {{{u'}^2} + {{\upsilon '}^2}} \right)} , $ | (3) |

其中u',υ'分别为相对多年平均的逐日纬向和经向风扰动分量;上划线表示时间平均,在本文中取为5天平均。

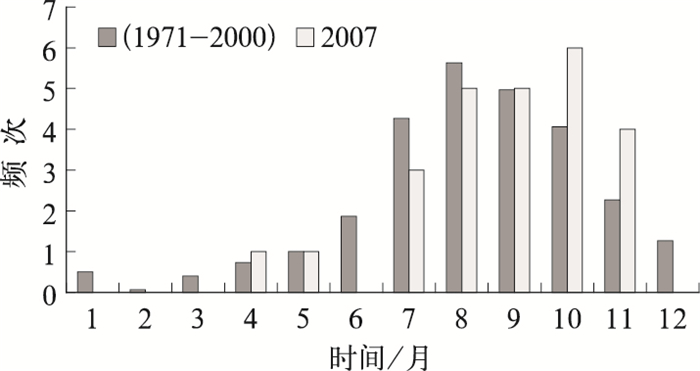

2 2007年TC活动特点 2.1 频数、强度和生命史特征2007年共有25个TC生成,较30年气候平均值(1971—2000年,下同) 27个偏少,其中生成于我国南海海域的TC比例(20%)与气候平均值持平;2007年TC发生的季节峰期比30年气候平均滞后了近2个月(图 1)。

|

图 1 2007年逐月TC频数与30年的气候平均值的比较 |

在西北太平洋洋面,往往有多个TC共存的现象,称为“多热带气旋”。多热带气旋出现的频次也是年度TC活动强弱的指标之一。定义一次多热带气旋过程为自洋面上同时出现2个以上TC开始,至仅余1个TC止。2007年共发生了5次多热带气旋过程,其中共出现5对双热带气旋和1组三热带气旋,较之30年的气候平均值(分别为17对和6组)而言显著偏少。这也说明本年度TC活动总体而言较气候平均值偏弱。

表 1为TC活动的相关统计量。从强度等级看,2007年台风级TC(TY,STY和SuperTY)生成频数接近气候平均值,风暴级TC(TS和STS)以TS居多。

|

|

表 1 2007年各强度等级TC特征量统计 |

以最佳路径数据集的观测记录次数(每6小时一次)统计TC出现的频次,年均TC出现频次比30年气候平均值偏少约3成(表 1),各等级频次也相应偏少。相应的百分比显示,本年度TC在TY,STY和SuperTY强度上维持的频次比例比气候均值增加了5%,说明本年度TC个体的强度较气候平均值偏强。此外,由风暴出现频次推算,可知本年度TC的平均生命史(约90h)较气候平均值偏短(约120小时)。

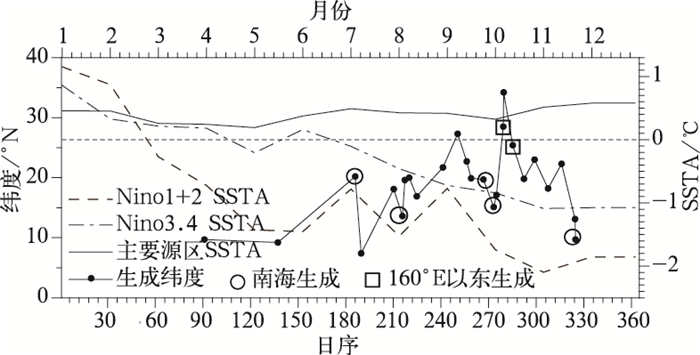

2.2 源地、路径和移速特征2007年TC生成位置较气候平均状况略偏北(图略),密度最大区域位于菲律宾东北方海域(15~ 25°N、125~145°E)。在西北太平洋开阔洋面上空生成的20个TC中,其生成点的纬度有两次突变:一是7月下旬从10°N附近明显北跳至20°N附近,二是11月后期明显的向南回落(图 3)。

|

图 3 2007年TC生成纬度的变化 主要TC源区(5~30°N、120~160°E,实线)、Nino1+2区(虚线)和Nino3.4区(点划线)月平均海表温度相对于30年的气候平均的异常 |

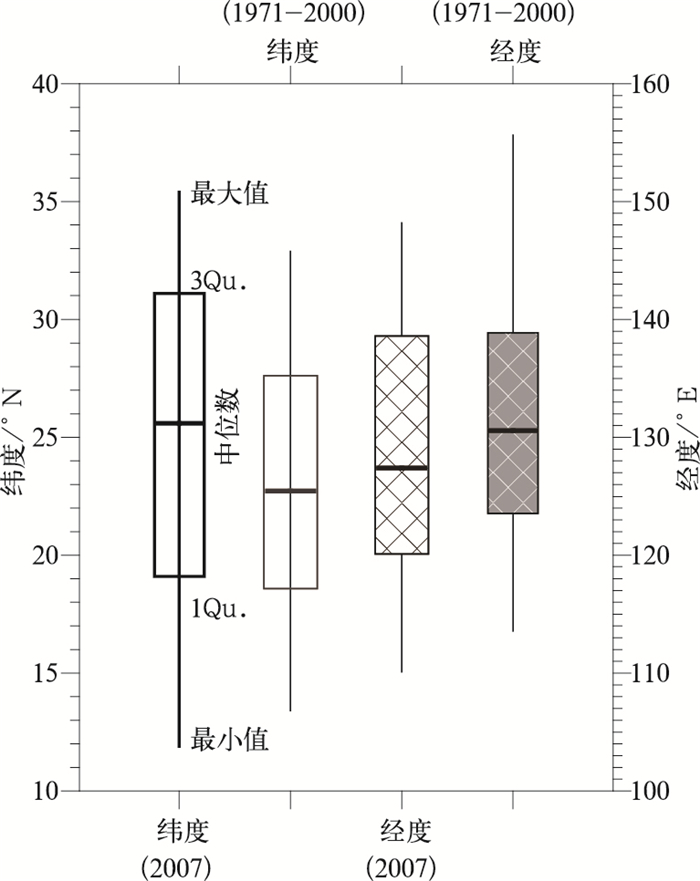

从实际业务考虑,以24小时警戒线[2]划分我国的近海区域。2007年在我国近海生成的有2个南海TS,而移入我国近海的则有9个,较30年气候平均值(总计13个)偏少。这11个近海TC中有7个登陆了我国(包括台湾),与气候平均值持平。换而言之,2007年近海TC登陆比例大。此外,还有4个TC分别登陆了韩国和日本。2007年转向TC的比例(12/25)接近30年气候平均值(13/27);按出现的频次统计,路径以西北行为主。转向点位置(图 2)的统计特征值表明,2007年转向点经度和纬度的离散度均较气候平均偏大,且平均(中位数)转向点偏北偏西。

|

图 2 2007年TC转向纬度和经度的统计特征值与30年气候平均值的比较 1Qu.和3Qu.为第1和第3四分位数 |

热带气旋之间的相互作用可能导致路径预报的困难。2007年出现的多热带气旋中,有2对TC满足腾原效应的距离条件(≤103km):Pabuk(0707)和Wutip(0708)在24小时的相互作用中发生了明显的互旋,旋转角近30°;另一对热带气旋Haiyan(0717)和Podul(0719)很快就合并了(图略)。

3 西北太平洋的海气状况 3.1 热带ENSO循环的影响热带地区有足以影响全球的强年际振荡信号——ENSO,热带海洋又为热带气旋提供必要的能量来源,因此热带地区的海气状况是热带气旋活动的重要气候背景之一。

继2006年发生El Nino事件之后,2007年下半年发生了中等偏弱的La Nina事件(图 3),东太平洋的Nino1+2区(0~10°S、80~90°W)自3月开始出现了明显的负海温距平;中太平洋Nino3.4区(5°S~5°N、170°E~120°W)海温4—7月在气候平均值附近振荡,而后自8月开始出现明显的负距平;西太平洋的主要TC源区(5~30°N、120~160°E)全年维持弱的正海温距平。

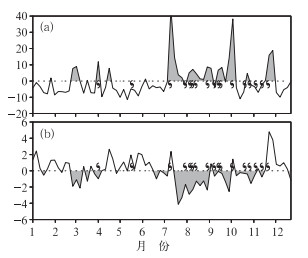

ENSO最显著的特征是海洋和大气的耦合变化。年内热带西太平洋Walker环流的上升支在160°E附近摆动,强度除年初偏弱、11月偏强外相差不大; 东太平洋下沉支5—11月较强。120°E附近的下沉支在7、9和10月最强(图 4a)。纬向辐散风高低层差值的距平(图 4a)表明,5月之前,热带太平洋Walker环流的水平支在中东太平洋区较强,西太平洋区较弱;而6—12月则是西太平洋上空的水平支较强。

|

图 4 2007年逐月的(a)5°S~15°纬度带的IW(λ)(阴影,深色表示上升区,浅色表示下沉区)和纬向辐散风200~850hPa差值距平(等值线,粗实线为0线),(b)TC主要发源纬度带(5~30°N)内高低空(200~850hPa)速度势差值距平(阴影,浅色表示高层辐散低层辐合,深色为高层辐合低层辐散,粗点线为零线)和200~850hPa垂直风切变(等值线,粗实线为10m·s-1,图上均标记当月TC的生成经度("  |

TC主要发源纬度带的高低空速度势差值距平(图 4b)表明,5月之前西北太平洋及南海海区的异常环流以高层辐合低层辐散为主,不利TC活动;8月之后则以高层辐散低层辐合为主,有利于TC活动。逐月200~850hPa垂直风切变(图 4b)也表明,年初TC主要源区上空垂直风切变偏大,不利TC活动;而5—11月间较小,有利于TC活动。此外,对120~160°E的经圈环流的分析表明(图略),Hadley环流的上升支自7月起强度明显增强;自8月起其范围扩张到25°N以北,而此前基本上维持在15°N以南。

因此,8—11月热带中西太平洋区大尺度上升运动增强,高低空辐散辐合的配置和较小的局地垂直风切变均有利于TC的发展,这是2007年TC活跃季节偏迟的原因之一。

3.2 西北太平洋区的热带辐合带和副热带高压热带辐合带(ITCZ)作为热带地区有组织的对流性系统,是西北太平洋区大多数TC发生发展的温床[9]。ITCZ的强度和位置常常决定TC的源地,北面的副热带高压也会影响TC的移动路径。

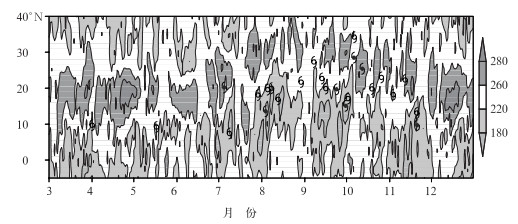

图 5为2007年3—12月120~160°E经度带平均的外逸长波辐射(OLR)演变,图中浅色阴影为OLR低值区,深色阴影为OLR高值区。7月以前西北太平洋地区的强对流区持续维持在较低纬度上,且强度很弱,不利TC发展;而其北侧副热带高压强度偏强,脊线持续维持在20°N以南,限制了TC的活动范围。6月后期副热带高压发生第一次北跳,但ITCZ并没有相应地增强北抬,反而明显减弱,这个时期的TC活动仍处于低潮。7月底副热带高压第二次北跳,脊线移至30°N附近,此时ITCZ加强北抬,西北太平洋热带地区为强对流区所控制,TC活动也开始变强,并且生成点的纬度也北跳至20°N附近,活动的范围较为偏北。直到11月下旬,副热带高压才又回到年初的纬度带上,TC的生成纬度南落,活跃季节趋于结束。由此可见,西北太平洋ITCZ和副热带高压对TC的生成纬度和活跃的区域起到调控作用。

|

图 5 2007年3—12月120~160°E经度带平均OLR逐日演变及对应的TC生成位置

(" "表示120~130°E间生成的个例," "表示120~130°E间生成的个例," "为120~160°E以外生成的个例) "为120~160°E以外生成的个例)

|

对流层低层的扰动被认为是激发热带气旋涡旋组织的有利条件[10-11]。2007年TC主要源区850hPa的扰动动能及其散度的变化(图 6)显示,7月之前,热带气旋主要源区的扰动动能处于较低水平,且从TC活动的主要源区向外辐散,不利于TC涡旋的组织形成;而下半年低层扰动动能向主要源区辐合,相应地主要源区内扰动动能明显强于上半年,有利于TC涡旋的组织。同时图 6也证实,扰动动能及其散度与区域内TC的活动对应得好。

|

图 6 2007年TC主要源区(5~30°N,120~160°E)850hPa的扰动动能(单位:m2·s-2)相对于当年平均的差值(a)和扰动动能散度(b,单位:105m2s-3) 图中" "为区域内生成的TC "为区域内生成的TC

|

综上所述,伴随着年内的ENSO循环,8月之前TC主要源区的对流活动受到大尺度环流的抑制,高低空辐散辐合条件不佳,垂直风切变也较大,同时ITCZ偏弱偏南,副热带高压偏强偏南,对流层低层的扰动动能处于较低水平,这些条件均不利于TC活跃,因此造成TC活动偏少;而8月之后,前述大气环流条件均转为有利于TC活动加强的状态。正由于前述大气环流条件有如此明显的季节对比,导致2007年前半年TC发生较少而后半年TC频繁活动,并且活动峰期也后推了约2个月。

4 总结综上所述,根据对2007年TC活动情况的分析,初步得到以下结论。

(1) 2007年TC的活动总体而言较30年气候均值偏弱,季节峰期明显推后,但个体强度偏强,登陆比例偏大。TC的源地较气候平均位置明显偏北,生成点纬度有2次明显的跃变; 路径以西北行为主,转向比例高于气候平均值,平均转向点位置偏北偏西; 有两对TC发生了明显的互旋。

(2) 2007年经历了从El Nino向中等偏弱的La Nina事件的过渡,La Nina事件的振幅自8月开始加强。在8月之前,西北太平洋的大气环流条件多处于不利TC活动的状态; 而随着La Nina信号的加强,西北太平洋的大气环流条件转为有利TC活动。年内大气环流条件的前后对比,使得TC活动的峰期明显滞后于气候平均值; 而局地环流系统ITCZ和副热带高压的变化,也使得热带气旋的生成的纬度发生了跃变。

热带气旋等级国家标准[Z]. GB/T 19201—2006.

|

吴达铭, 陈雪峰, 邱君瑞, 1995. 1994年西北太平洋热带气旋综述[J]. 大气科学研究与应用, (9): 91-102. |

中国气象局上海台风研究所. http://www.typhoon.gov.cn/en/data/

|

Kalnay E., Kanamitsu M., Kistler R., et al, 1996. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project[J]. Bull.Amer.Meteor.Soc, 77: 437-470. DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 |

NCEP Reanalysis data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD,Boulder,Colorado,USA,from their Web site at http://www.cdc.noaa.gov/

|

Liebmann B., Smith C.A., 2006. Description of a Complete (Interpolated) Outgoing Longwave Radiation Datase[J]. Bull.Amer.Meteor.Soc, 77: 1275-1277. |

Zhang Y., Jiang S., 2000. Retrieval of the Tropical Divergent Wind from OLR and Its Application in ENSO Diagnosis[J]. Acta Meteor.Sinica, 14(1): 62-81. |

陈联寿, 丁一汇, 1979. 西太平洋台风概论[M]. 北京: 科学出版社, 491.

|

Gray,W. M.,Tropical Cyclone Formation and Intensity Change [C]. ICSU/WMO International Symposium on Tropical Cyclone Disasters,Beijing: Peking Univ. Press. 1992: 123-135.

|

Emanuel,K. The Physics of Tropical Cyclogenesis over the Eastern Pacific [C]. ICSU/WMO International Symposium on Tropical Cyclone Disasters,Beijing: Peking Univ. Press. 1992: 136-142.

|

2009, Vol. 35

2009, Vol. 35