2. 重庆市气象科学研究所;

3. 四川省气象台

2. Chongqing Institute of Meteorological Sciences;

3. Sichuan Meteorological Observatory

随着大气探测技术的不断发展,由地面、高空、卫星、雷达等设备组成的全球气象综合探测系统正在形成。因此利用各种观测资料减少初值不确定性、提高数值预报质量成为许多学者积极研究的热点方向之一。在国外,欧洲中期天气预报中心(ECMWF)和美国国家大气研究中心(NCAR)已经在业务上建立了变分同化系统,实现了对地面观测资料、探空观测资料等多种资料的同化,使预报质量得到了很大提高。而在我国虽然资料同化研究起步较晚,但是目前关于各种观测资料的同化研究已经展开,如自主研发了GRAPES三维变分同化系统,利用该同化系统,许多学者开展了对不同观测资料的同化研究。张华等[1]采用三维变分同化分析的AMSU资料研究西北太平洋台风结构,表明同化微波资料可以部分弥补热带洋面上常规观测资料的不足。丁伟钰等[2]在GRAPES 3DVAR系统基础上,用改进的郭晓岚对流参数化方案作为观测算子,同化TRMM卫星反演的降水率资料,试验表明,该方案有效改进背景场的动力和热力结构,使台风的初始风场、降水结构更接近实况,对台风的路径预报和降水预报都有改进。谭晓伟等[3]研究热带气旋适应性观测的下投式探空仪探测资料对台风(2003年台风杜鹃)预报的影响,结果表明,数值天气预报中增加下投式探空仪观测资料之后,对台风的移动路径、台风中心位置和强度,以及其他要素的预报都有所改善。梁科等[4]利用飞机报资料对华南地区的一次致灾暴雨过程进行模拟分析,对比试验表明,利用有飞机报加入的同化分析场做初始场的模拟结果不仅能够模拟出主要的降水区域, 而且降水强度与实况更加吻合。张利红等[5]利用三维变分同化AMSU辐射率资料,通过对我国夏季一次典型暴雨过程的模拟,发现AMSU-B辐射率资料对降水有明显的改善作用。

整体来说,目前的资料同化研究在海上开展的要多于陆地的,使得同化技术在海洋上空的应用相对较为成熟,而在陆地上空,尤其是在地形复杂地区,如我国西南地区的同化研究和应用相对较少,而这一地区恰好又是我国夏季降水量较大的地区之一,降水在这一地区极易引发滑坡和泥石流灾害,造成重大的人员伤亡和财产损失。另一方面,在陆地上空开展的同化研究中,多数都是针对非常规观测资料开展的,并且多为个例研究,而常规观测资料对西南地区数值预报到底有多大影响一直不是很确定,尤其是地面观测资料。例如:在地形十分复杂的西南地区,同化地面观测资料是否会对预报结果有比较稳定的改善作用、地面观测资料的风场信息是否应该被同化、地面观测资料的个数是否是越密集越好等。这些问题的解决不仅有助于推动常规观测资料在该地区数值预报业务中的同化应用,还可以检验具有我国自主知识产权的GRAPES 3DVAR同化系统在地形复杂地区同化地面观测资料的能力。本文利用3.0版的GRAPES 3DVAR系统,通过设计不同的同化方案进行地面观测资料的同化试验。通过一个月的预报试验和一次典型暴雨过程分析,探讨地面观测资料在该地区数值预报中的作用。

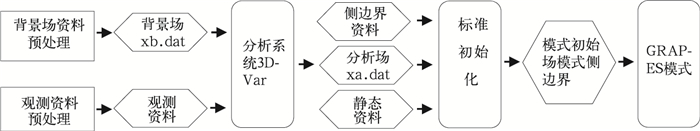

1 GRAPES同化预报系统简介GRAPES系统是我国集中了优势资源,由中国气象科学研究院联合多家单位共同开发的、具有我国自主知识产权的同化预报系统。它包括:同化系统、标准初始化系统[6]、模式系统[7]。整个系统的工作流程如图 1所示:

|

图 1 GRAPES同化预报系统流程图 |

Lorenc在1986年提出气象资料三维变分同化可归结为下列目标函数极小化问题:

| $ \mathit{\boldsymbol{J}} = \frac{1}{2}\left\{ {{{\left( {\mathit{\boldsymbol{x}} - {\mathit{\boldsymbol{x}}_b}} \right)}^{\rm{T}}}{\mathit{\boldsymbol{B}}^{ - 1}}\left( {\mathit{\boldsymbol{x}} - {\mathit{\boldsymbol{x}}_b}} \right) + {{\left[ {\mathit{\boldsymbol{H}}\left( x \right) - {y_0}} \right]}^{\rm{T}}}{\mathit{\boldsymbol{O}}^{ - 1}}\left[ {\mathit{\boldsymbol{H}}\left( x \right) - {\mathit{\boldsymbol{y}}_0}} \right]} \right\} $ | (1) |

式中,x是由模式状态变量构成的分析向量,xb是背景场变量向量,它们都是由多要素三维场构成的N维向量,并且背景场变量向量彼此相关;H是观测算子,它代表模式空间向观测空间的一种映射,y0是观测场向量,是由多要素三维场构成的M维向量;B是N×M维的背景误差协方差矩阵;O是M×M维的观测误差协方差矩阵;上标T和-1分别表示矩阵的转置和逆;M为观测场数目,N为分析场的自由度数目。

结合实际情况,为了便于求解,GRAPES三维变分同化系统对目标泛函做了一系列变换,如采用增量形式,以减少每一个迭代步的计算量;通过预调和变量变换(水平方向采用递归滤波、垂直方向采用EOF分解、物理变换)来改善极小化的条件,使目标函数能迅速收敛;采用LBFGS(有限内存的BFGS)方法,解决了目标函数极小化过程中变量个数很大的无约束最优化问题。通过变换,把式(1)转化为控制变量的目标函数[8],如下:

| $ \mathit{\boldsymbol{J}}=\frac{1}{2}\left[ {{\mathit{\boldsymbol{w}}}^{\rm{T}}}\mathit{\boldsymbol{w}}+{{\left( \mathit{\boldsymbol{H'}}\sqrt{\mathit{\boldsymbol{B}}}\mathit{\boldsymbol{w}}+\mathit{\boldsymbol{d}} \right)}^{\rm{T}}}{{\mathit{\boldsymbol{O}}}^{-1}}\left( \mathit{\boldsymbol{H'}}\sqrt{\mathit{\boldsymbol{B}}}\mathit{\boldsymbol{w}}+\mathit{\boldsymbol{d}} \right) \right] $ | (2) |

其梯度为:

| $ \nabla w\mathit{\boldsymbol{J}}=\mathit{\boldsymbol{w}}+{{\sqrt{\mathit{\boldsymbol{B}}}}^{\rm{T}}}\mathit{\boldsymbol{H}}{{'}^{\rm{T}}}{{\mathit{\boldsymbol{O}}}^{-1}}\left( \mathit{\boldsymbol{H}}'\sqrt{\mathit{\boldsymbol{B}}}\mathit{\boldsymbol{w}}+\mathit{\boldsymbol{d}} \right) $ | (3) |

其中,w是控制变量;d=H(xb)-y0为修正向量。

GRAPES 3DVAR系统是一种适合格点模式的同化系统。目前,系统已实现了对地面、探空、云迹风、卫星辐射率等多种观测资料的同化。

2 数值试验介绍 2.1 试验方案和试验数据2005年7月份,全国平均月降水量比常年同期偏少。但淮河流域及四川等地的部分地区降水明显偏多,遭受暴雨洪涝或泥石流、滑坡等地质灾害[9],在西南地区主要发生了6次大降水过程,其中2005年7月7—9日达州市大暴雨洪涝灾害是新世纪以来四川盆地东北部洪涝灾害中的典型个例。因此本文选用2005年7月整月的天气作为预报对象,同时又对典型个例进行降水预报的详细分析,检验结论的一致性。设计了4个试验方案(见表 1), 数值试验使用的初始背景场资料和模式边界资料均由T213模式的12小时预报场提供,资料分辩率为0. 5625°×0.5625°,边界资料每6小时更新一次。

|

|

表 1 数值方案设计 |

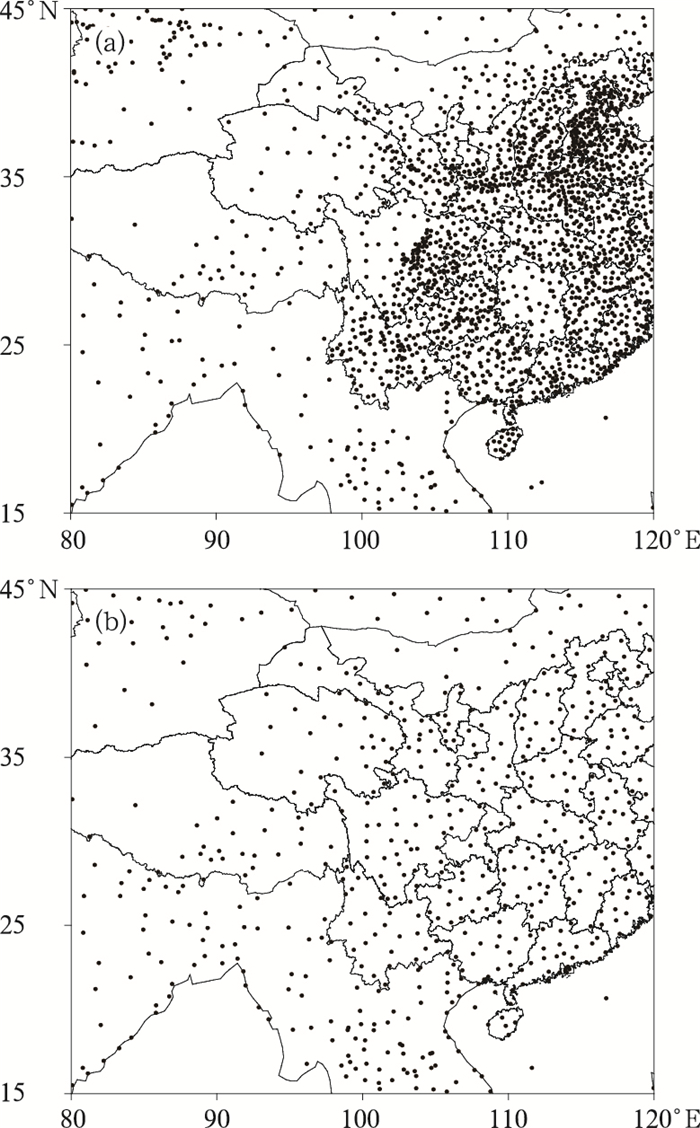

根据试验目的,将以上试验方案分为两组,第一组数值试验由方案A、B、C组成,目的为了了解同化地面观测资料的风场信息对预报结果的影响;第二组数值试验由方案A、B、D组成,主要是为了了解地面观测资料的疏密程度对预报结果的影响。其中,方案A为控制试验,不同化任何观测资料;方案B和方案C是使用了相同的地面观测资料,但同化内容不同,方案C比方案B多同化了地面观测资料的U/V风速信息;方案D与方案B的同化内容相同,但使用的地面观测资料的疏密程度不同,方案D使用的地面观测资料来自于全球通讯系统(GTS),观测站点比方案B和C的稀疏,图 2给出了两种来源地面观测资料的站点分布图,需要说明的一点,两种来源的地面观测资料已通过一般质量控制,如极值检查、一致性检查、静力学检查等。在GRAPES 3DVAR系统中,还会对使用的地面资料进行进一步质量控制,即当观测值与模式值之间的差值大于观测误差的4倍时(相对湿度的误差倍数是2.5倍时),该观测资料就被剔除,不被同化。以2005年7月7日00时为例,表 2给出了两种地面观测资料在同化中的站点使用情况,可以看出GRAPES 3DVAR在同化地面观测资料过程中并没有将区域内的所有观测数据都同化,而是将误差超出阈值的观测资料进行了剔除,且主要是对位势高度和相对湿度观测信息进行了剔除,通过分析剔除站点的分布情况,可以知道剔除站点分布无明显区域特征。

|

图 2 地面观测资料的站点分布图 (a)由9210下发的地面报资料生成;(b)由GTS系统下发的数据生成 |

|

|

表 2 同化过程地面观测资料站点使用情况统计 |

文中所有试验都是在3.0版的GRAPES同化预报系统上展开。在同化系统中,选择位势高度和相对湿度为同化变量,同化区域为15°~45°N、80°~120°E,模式水平分辨率为0.2°×0.2°,垂直层数为31层。微物理过程选用NCEP的3阶简单冰方案;对流参数化过程选用Kain-Fritsch方案;长波辐射过程选用RRTM方案;短波辐射过程选用Dudhia方案。模式预报的起始时间是每日的00时(UTC,下同),预报时效为48小时,模式6小时输出一次。

2.3 检验方法本文对西南地区2005年7月的天气进行了48小时预报试验。利用降水实况对24小时和48小时降水预报进行了预报准确率TS评分、预报漏报率和预报空报率分析。检验中把模式降水预报的格点场资料采用双线性插值方法插到站点上进行检验评分[10],评分区域为20°~40°N、85°~115°E。

预报准确率TS评分的计算公式为:

| $ TS={{N}_{z}}/\left( {{N}_{z}}+{{N}_{k}}+{{N}_{l}} \right) $ |

预报漏报率的计算公式为:

| $ PO={{N}_{z}}/({{N}_{l}}+{{N}_{l}}) $ |

预报空报率的计算公式为:

| $ NH={{N}_{z}}/({{N}_{k}}+{{N}_{k}}) $ |

其中,Nz表示对某一降水量级,预报降水与实况降水一致的总站数;Nk表示对某一降水量级,预报出现而实况没出现的总站数;Nl表示对某一降水量级,预报没报出而实况降水达到该量级的总站数。

3 试验结果 3.1 第一组数值试验分析表 3给出了第一组数值试验3个方案的24小时和48小时降水预报TS评分。由表 3可以看出;方案B的TS评分值最高,除了48小时大暴雨的TS评分值较低外,其余量级的TS评分值均高于其他两个试验方案的;方案C与方案A相比,24小时降水预报的TS评分除小雨预报外,其余量级均好于控制试验,但是48小时降水预报的TS评分只是在暴雨和大暴雨量级上大于或等于控制试验,而在暴雨以下量级上都低于控制试验。从整体来看,方案B的预报准确率最高,而方案C的预报准确率在24小时降水预报上略好于方案A。

|

|

表 3 第一组数值试验降水预报的TS评分 |

图 3和图 4给出了3种方案各降水量级的漏报率和空报率。由图 3可以看出,3种方案降水预报的漏报率随降水量级增大呈递增趋势,同时在每个量级上又有不同:方案B的2 4小时和48小时降水预报的漏报率最小,明显小于控制试验和方案C的漏报率;方案C的漏报率只是在24小时和48小时中雨以上量级略优于控制试验,而在小雨和中雨量级上,方案C的不如控制试验好。从3种方案的空报率(图 4)来看,3种方案的预报空报率在小雨以上量级的值都比较高。对于24小时降水预报的空报率而言,方案C的最好,方案A的次之,方案B的空报率最高;而对于48小时降水预报的空报率而言,暴雨以下降水量级差别不明显,暴雨和大暴雨量级的空报率,方案A的较好。综合图 3和图 4可以看出,只同化地面观测资料的相对湿度和位势高度信息会明显减小漏报率,同时会略微增大空报率。而同化相对湿度、位势高度和U/V风速信息后,会减小暴雨和大暴雨预报的漏报率,改善24小时降水预报的空报率。

|

图 3 方案A、B、C 24小时(a)和48小时(b)降水预报漏报率 |

|

图 4 方案A、B、C 24小时(a)和48小时(b)降水预报空报率 |

综上所述,在地形复杂的西南地区利用GRAPES 3DVAR同化系统同化由9210下发报文生成的地面观测资料,可以对该地区的降水预报有一定改善作用,尤其是对暴雨和大暴雨预报。试验结果表明:在西南地区同化地面观测资料的相对湿度和位势高度信息,可以减小降水预报的漏报率,提高降水预报的TS评分,同时会略增加降水预报的空报率;而在该地区同化地面观测资料的相对湿度、位势高度和U/V风速信息后,可以减小24小时降水预报的空报率和漏报率,提高TS评分值,但是对48小时降水预报的改善作用并不明显,只是对暴雨和大暴雨量级略有改善。由此看出,对于相同的地面观测资料,是否选择同化风场信息对降水预报结果有较大影响,一个月的降水预报检验结果表明,同化地面观测资料时不同化它的风场信息将更有利于降水预报的改善。究其原因可能是由于西南地区的地形十分复杂,地面观测资料的风场信息受地形影响较大,而GRAPES 3DVAR同化系统是一个垂直方向为等压面的同化系统,对下垫面层的起伏变化情况很难精确描述,使得风场资料和同化系统在低层的协调性并不是很好。

3.2 第二组数值试验分析随着大气监测网的不断完善,越来越多的地面观测站被建成。由图 2a可以看出,在我国东部、中部和南部地区,地面观测站网很密集,以后我国西部地区的地面观测站也会不断加密。同时,随着精细化数值预报模式的发展,模式的分辨率越来越高,模式对初始精度的要求也越来越高。由第一组数值试验可以知道,在西南地区利用GRAPES 3DVAR同化系统同化地面观测资料(不同化风速信息时)能够提高降水预报的TS评分,即可以提高24小时和48小时降水预报准确率。那么,当模式取较高分辨率时,地面观测资料的疏密程度对预报结果有怎样影响呢?

以GRAPES模式水平分辨率是0.2°×0.2°为例。从图 2可以知道,在同化区域内,由921 0下发的地面报生成的地面观测资料包含1904个地面观测站,而由GTS系统下发的观测数据经过预处理后,可用的地面测站有535个,不到前者的三分之一,但是站点分布相对于图 2a更均匀。表 4给出了第二组数值试验(方案A、B、D)的24小时和48小时降水预报TS评分。从表 4可以看出,地面观测资料的疏密程度对预报结果有一定影响。当地面观测资料分布较密时(方案B),方案B除48小时大暴雨的TS评分逊于方案A外,其余量级降水预报的TS评分值均优于方案A和方案D;而当地面观测资料分布较稀疏时(方案D),它的评分值明显比方案B的小,与控制试验相比,方案D只对部分降水量级的TS评分有所改善,而对24小时的暴雨、大暴雨,以及48小时的小雨和大雨评分值有所降低。为此对比分析了方案A和D的逐日TS评分值,发现在以上4个变差的量级中,虽然方案D的平均TS评分值低于方案A,但是一个月中至少有一半多时间方案D的TS评分值是高于方案A的。以48小时的大雨预报为例,一个月中方案D有20天的TS评分值是不低于方案A的,但是因为方案A在个别日数的TS评分值高出方案D很多,使得最后的平均TS评分值方案A高于方案D。

|

|

表 4 第二组数值试验降水预报的TS评分 |

从空报率和漏报率图来看(图略),3种方案的漏报率从好到坏依次为:方案B、方案D、方案A,而空报率是方案A的最小,方案D在24小时降水预报中空报率好于方案B,但在48小时降水预报中,它的空报率又逊于方案B。综合来看,在西南地区,当GRAPES同化预报系统取较高分辨率时,同化的地面观测资料相应加密,有利于降水预报准确率的提高。

3.3 “7.8”大暴雨分析 3.3.1 实况降水分析2005年7月6—9日,四川盆地东北部至川西高原南部出现了一次强降水过程(简称“7. 8”大暴雨),此次降水过程强度大、范围广、来势猛,最大降水中心位于四川盆地东北部的达州地区。从2005年7月7日00时(UTC)开始在达州的6个观测站中有5个站的48小时累积降水达到140mm以上,其中宣汉达到208.4mm,造成达州市城区、宣汉县城区以及大部分乡镇被淹,因灾死亡27人,失踪5人,385.9万人不同程度受灾,直接经济损失39.6亿元。

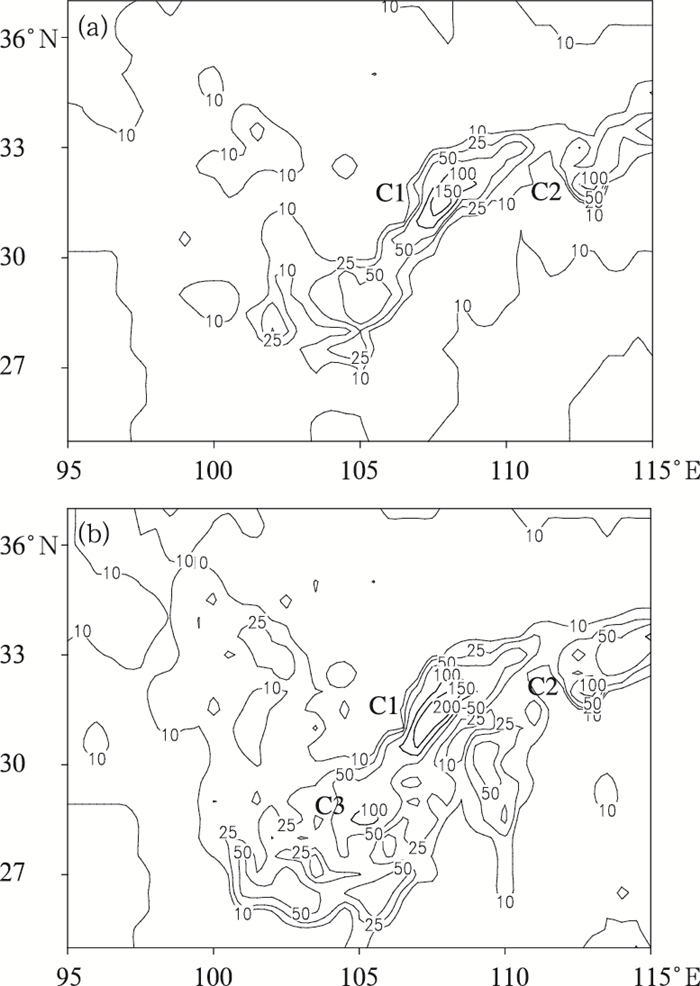

图 5给出了2005年7月7日00时开始24小时和48小时的降水实况。可以看出在研究区域内2 4小时的累积降水主要形成了西南—东北走向的狭长雨带,雨带上有两个大暴雨中心C1和C 2,其中最大的降水中心C1位于(32°N、108°E),中心强度大于150mm。48小时的累积降水使西南—东北走向的雨带继续扩大,在雨带上出现多个暴雨中心,其中大暴雨中心变为3个(新增大暴雨中心C3),同时在研究区域的西边出现一片西北—东南走向的、10mm左右的降水带。

|

图 5 2005年7月7日00时至8日00时(a)和7日00时至9日00时(b)累积降水实况图(单位:mm) |

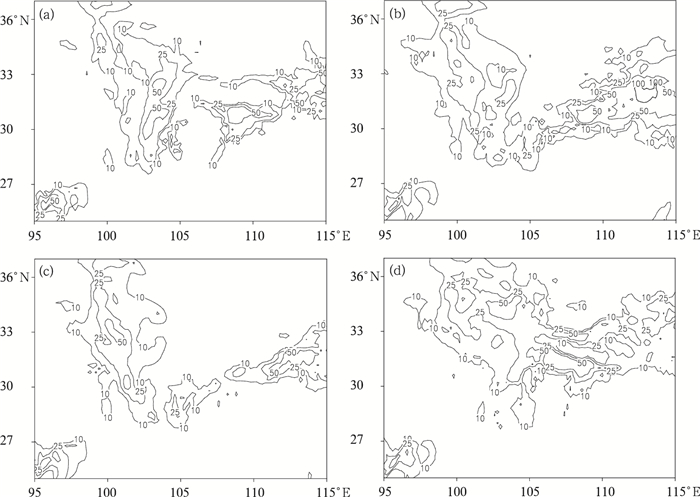

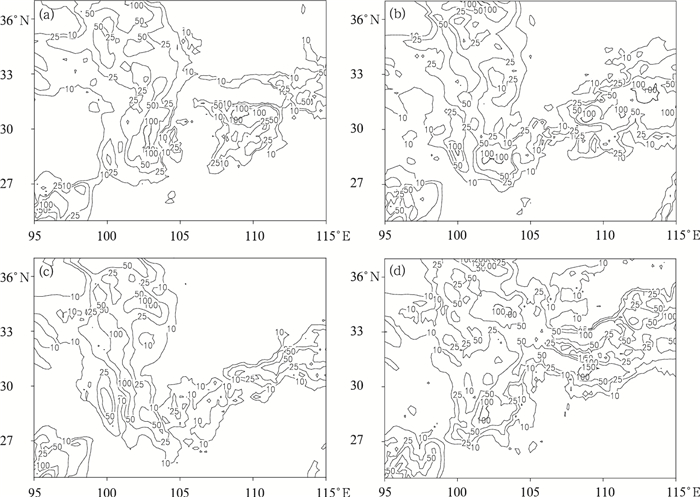

图 6和图 7是4个方案的24小时和48小时降水预报结果。首先分析控制试验的预报结果。从图 6a和图 7a可以看出,控制试验没能很好地预报出西南—东北走向的雨带,并且预报的降水区域整体偏北,虽然它也能在大暴雨中心C1和C3附近预报出暴雨中心和一些降水,但是预报的降水区域没能连成一片,中间存在一段明显的漏报区域,而在研究区域的西北侧,却预报出一片较大的虚假降水区。把方案B、C、D的降水预报结果与控制试验和降水实况相比,方案B和方案C,都可以预报出西南—东北走向的雨带,但是方案B对雨带区域的预报更完整,而且对雨带上暴雨中心的预报也更接近实况。从两个方案的24小时降水预报图来看,方案B在雨带上预报出两个大降水中心,一个对应实况降水的C1,只是中心强度和面积比实况的小,另一个对应实况的大暴雨中心C2,预报的中心强度和位置与实况基本一致;而方案C的24小时降水预报整体偏小,没能够预报出与实况相对应的暴雨中心C1,虽然在实况C2的位置预报出一个暴雨中心,但是量级明显比方案B的小,也比实况的小。从两个方案的48小时降水预报图来看,对于西南—东北走向的雨带以及雨带上的大暴雨中心的预报,方案B的仍好于方案C的,虽然预报的大暴雨中心位置和实况的略有偏差,但是方案B能够预报出这3个大暴雨中心。另外,对于研究区域西北侧的降水,在降水强度的预报上方案B的比方案C的更接近实况。而在降水区域预报上,方案C的又比方案B的小,更接近实况。从大于1 0mm的降水区域分布情况来看,方案D的降水区域与控制试验的较相似,都与实况降水区域相差较大,没能预报出很明显的西南—东北走向的雨带,而且方案D扩大了西北部的虚假降水区域;与控制试验不同的是,方案D减小了控制试验中西南—东北走向雨带上的漏报面积,使之与实况更接近;另外,在48小时降水预报中,方案D虽然预报出多个的暴雨中心,但是最大的大暴雨中心出现在实况C1的位置,中心强度达到150mm以上,是4个方案中与实况强度最接近的一个。

|

图 6 各方案预报2005年7月7日00时至8日00时降水量图 (a)方案A;(b)方案B;(c)方案C;(d)方案D单位:mm |

|

图 7 各方案预报2005年7月7日00时至9日00时降水量图 (a)方案A;(b)方案B;(c)方案C;(d)方案D(单位:mm) |

结合第一组试验和第二组试验的检验结果可以看出,4个方案对“7.8”大暴雨过程的预报结果分析与前面结论基本一致:方案B的预报效果最好,方案C的次之,而方案D对主要雨带(西南—东北向雨带)和暴雨中心的预报略好于控制试验,但是增加了研究区域西北部的虚假降水面积和虚假暴雨中心。

4 结论地面观测资料是重要的气象观测资料之一,本文以我国目前十分关注的GRAPES同化预报系统为研究平台,在地形复杂的西南地区开展地面观测资料的同化和预报试验,主要进行了地面观测资料U/V风速信息同化的敏感性试验和地面观测资料疏密程度对降水预报的敏感性试验,通过个例分析和批量试验,主要得到以下结论:

(1) 在地形复杂的西南地区,地面观测资料同化对降水预报的影响随着进入同化系统的地面观测资料疏密程度和同化内容的不同而不同。

(2) 当模式都采用较高分辨率时,使用较密集的地面观测资料同化对降水预报的改善作用比用GTS系统下发的较稀疏地面观测资料的改善作用明显。

(3) 地面观测资料风场信息的敏感性试验结果表明:相同的地面观测资料,是否同化风场信息对降水预报结果影响较大;当同化风场信息时,降水预报的空报率比不同化的小,但降水预报的漏报率和TS评分没有不同化的改善明显。

(4) 在几种同化方案中,利用GRAPES 3DVAR同化系统同化地面观测资料的相对湿度信息和位势高度信息对降水预报的改善效果最明显。

通过地面观测资料的敏感性试验,发现使用垂直方向为等压面的GRAPES 3DVAR系统同化地面观测资料时,地面风场信息基本都被同化,没有被剔除,从侧面反映出同化系统内对于风场的质量控制没有起到明显作用,阈值设置过大,因此对于同化系统中地面观测资料的质量控制阈值设置会在今后工作中进一步探讨研究。

张华, 丑纪范, 邱崇践, 2004. 西北太平洋威马逊台风结构的卫星观测同化分析[J]. 科学通报, 49(5): 493-498. |

丁伟钰, 万齐林, 端义宏, 2005. TRMM降水率资料的三维变分同化及其对"杜鹃"(0313)台风预报的改进[J]. 大气科学, 29(4): 600-608. |

谭晓伟, 陈德辉, 张庆红, 2006. 一种新型的适应性观测资料应用对台风预报的影响试验研究[J]. 热带气象学报, 22(1): 18-25. |

梁科, 万齐林, 丁伟钰, 等, 2007. 飞机报资料在0506华南致灾暴雨过程模拟中的应用[J]. 热带气象学报, 23(4): 313-325. |

张利红, 沈桐立, 王洪利, 2007. AMSU资料变分同化及在暴雨数值模拟中的应用研究[J]. 高原气象, 26(5): 1004-1012. |

黄丽萍, 伍湘君, 金之雁, 2005. GRAPES模式标准初始化方案设计与实现[J]. 应用气象学报, 16(3): 374-384. DOI:10.11898/1001-7313.20050312 |

伍湘君, 金之雁, 黄丽萍, 等, 2005. GRAPES模式软件框架与实现[J]. 应用气象学报, 16(4): 539-546. DOI:10.11898/1001-7313.20050415 |

张华, 薛纪善, 庄世宇, 等, 2004. GRAPeS三维变分同化系统的理想试验[J]. 气象学报, 62(1): 31-41. DOI:10.11676/qxxb2004.004 |

董林, 2005. 四川淮河流域暴雨成灾台风登陆浙闽损失严重[J]. 气象, 31(10): 90-93. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.10.023 |

王雨, 2003. 2002年主汛期国家气象中心主客观降水预报对比检验[J]. 气象, 29(5): 21-25. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.05.005 |

2009, Vol. 35

2009, Vol. 35