自改革开放以来,我国沿海经济得到快速发展,仅环渤海地区海洋产业总产值就约占全国海洋产业总产值的32.1%,达到5908.968亿元(来自《海洋经济》),海洋经济增长的同时,海洋灾害性天气引发的海洋灾害也日益增多。例如,1999年11月24日,烟大汽车轮渡股份有限公司所属客滚船“大舜”轮,从烟台驶往大连途中在烟台附近海域倾覆,282人遇难,直接经济损失约9000万元。另据中国渔船安全分析报告[1],1999—2005年,风灾事故一共发生了1076起,年平均153起,其中风灾造成渔船全损占事故的33.92%。针对海上大风可能给海上作业的渔船带来危险的严重程度,国家和地方有关港航法规和安全管理条例对渔业船舶与抗风等级做了有关规定,规定指出:“在海上作业的各类渔业船舶,听到或遇到海上达到8级以上风力时,必须立即停止作业,并采取有效的抗风、避风措施,禁止强行拖带航行。”因此,研究海上大风预报方法,分析产生冬季黄渤海海上大风天气类型,做好黄渤海海域大风预报,对防范渔船出现风损事故发生就显得尤其重要。

近些年,一些学者开展了冬季寒潮大风的分析研究工作[2-10],但由于海上观测资料的匮乏,有关冬季海上大风天气类型的统计分析研究进展缓慢。本文主要从天气学角度出发,针对引发冬季黄渤海海域海上大风的天气类型进行统计分析,寻找其变化规律,同时结合渔船风损统计分析结果,阐明了冬季海上大风预报对渔船安全生产的重要性,为今后研究和探索冬季海上大风预报方法及做好海上防灾减灾预报服务打下基础。

1 资料选用1987年1月至2006年12月共计20年冬半年的NECP 500hPa高度场及海平面气压场日平均再分析资料及锦州、秦皇岛、兴城、营口、丹东、天津、塘沽、大连、成山头、青岛、日照、射阳、平壤、瑞山、贡桑共计15个沿海岸基观测站,长海、长岛、百岭岛、黑山岛以及济州岛5个海岛站,1个海洋石油平台站(38°21′N、119°41′E)及船舶站(随机)每日4时次(02、08、14、20北京时)实时观测资料进行分析统计。

2 大风活动次数及路径统计分析大风过程定义:冷空气从源地生成,在关键区(43°~65°N、70°~90°E)堆积和加强,伴随天气形势的演变,冷空气从西北路、西路和东路三条主要路径,迅速向东、向南侵入我国近海海域,造成这些海域出现8级以上偏北大风。这样的一次冷空气过程作为本文分析研究对象。在一次大风过程中,以一个海区周围单个或多个站点连续2个时次(6小时间隔)出现8级或10级以上大风,作为这次大风过程强度的判断依据。

冬季影响海上大风冷空气路径的主要三条路径[11]:

(1) 西北路:冷空气从关键区经蒙古到达我国河套附近南下,影响我国东部海域;

(2) 西路:冷空气从关键区经新疆、青海、西藏高原东南侧南下,影响我国东部及南部广大海域;

(3) 东路:冷空气从关键区经蒙古到我国华北北部,在冷空气主力继续东移的同时,低空的冷空气折向西南,经渤海侵入华北,而后南下影响我国黄海及以南海域。

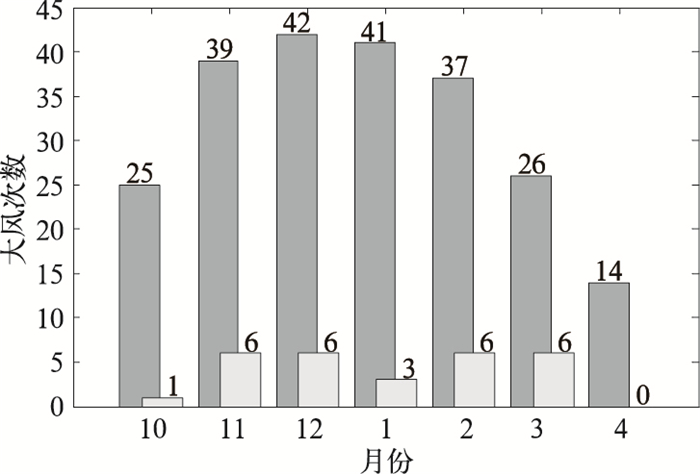

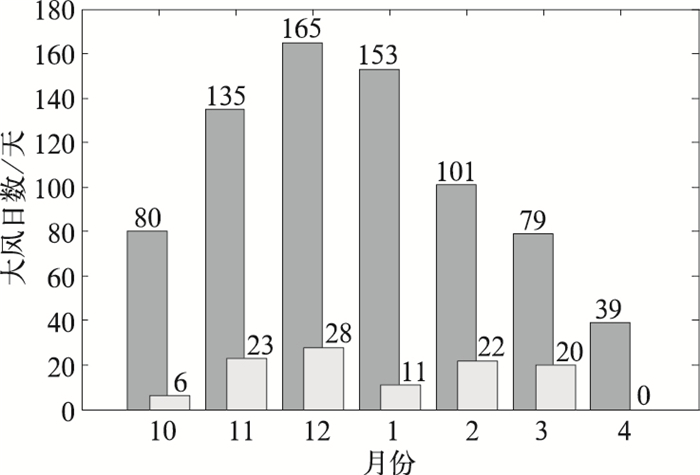

2.1 大风活动次数(天数)统计统计分析1987—2005年冬半年10月至次年4月,满足冷空气过程定义,且造成8级以上大风的冷空气过程,共计224次(752天),年平均11.2次(37.6天)(图 1、图 2)。其中,10月份共计25次(80天),年平均1.25次(4天);11月份共计39次(135天),年平均1.95次(6.75天);12月份共计42次(165天),年平均2.1次(8.25天);1月份共计41次(153天),年平均2.05次(7.65天);2月份共计37次(101天),年平均1.85次(5.05天);3月份共计26次(79天),年平均1.3次(3.95天);4月份共计14次(39天),年平均0.7次(1.9 5天)。

|

图 1 黄渤海海域各月大风次数统计 深色表示8级以上大风次数,浅色表示10级以上大风次数 |

|

图 2 黄渤海海域各月大风日数统计 深色表示8级以上大风日数,浅色表示10级以上大风日数 |

分析统计1987—2005年冬半年10月至次年4月, 10级及以上冷空气活动共计28次(110天)。其中,10月份1次(6天),11月6次(23天),12月份6次(28天),1月份3次(11天),2月份6次(22天),3月份6次(20天),4月份0次。

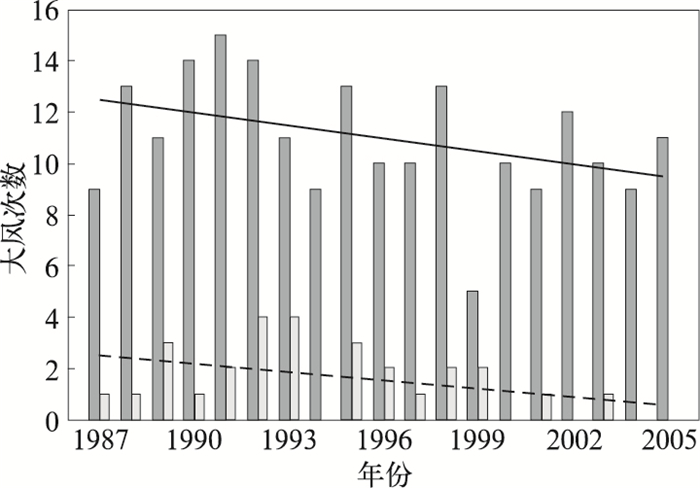

通过近20年冬半年8级以上冷空气大风活动次数的统计,可以看出,冬半年冷空气大风活动主要集中在11月至次年2月,12月最多,1月份次之。另外,采用最小二乘法进行线性倾向估计[12],用

|

图 3 1987—2005年黄渤海海域各年大风次数统计 实线表示8级以上大风次数年际变化趋势,虚线表示10级以上大风次数变化趋势;深色表示8级以上大风次数,浅色表示10级以上大风次数 |

按照影响我国近海冷空气的三条主要路径(西北路、西路、东路)[11],统计冬半年满足冷空气大风过程定义的冷空气活动路径。

统计分析得出,西路路径次数75次,年平均3.75次,其中10月份4次,11月15次,12月份14次,1月份17次,2月份14次,3月份7次,4月份4次。西北路径次数113次,年平均5.65次,其中10月份16次,11月19次,12月份22次,1月份18次,2月份16次,3月份15次,4月份7次。东路路径次数36次,年平均1.8次,其中10月份5次,11月5次,12月份6次,1月份6次,2月份7次,3月份4次,4月份3次。

另外,统计分析显示,造成黄渤海海域风力达到10级的冷空气活动路径,西路路径次数5次,西北路径次数17次,东路路径次数6次。

通过以上分析表明,冬季影响黄渤海海域冷空气活动的主要路径是西北路径,占全部冷空气次数的50.4%。风力达到10级及以上的冷空气大风过程,西北路径占到了60%以上。4月份没有出现10级以上大风的冷空气过程,这与4月份天气形势已经开始调整,冷空气势力较弱且位置偏北有关。10月份出现10级以上的冷空气大风过程仅有西北路,主要是由于西路冷空气在到达海上已经被消弱,东路冷空气进入东北地区后,往往向东北方向移动,因此减弱了影响黄渤海的风力强度。3月份由于日本海附近的气旋影响,东路和西路冷空气造成黄渤海10级以上大风次数基本与西北路持平。

3 冷空气过程的主要天气类型分析根据文献[11],将冬季影响海上大风冷空气的天气类型分为5种主要类型:

(1) 小槽发展型:新地岛西南方的小槽发展东移,经西伯利亚、蒙古,移至渤海以北地区加深发展为大槽,槽后脊前西北气流引导冷空气南下影响我国大部海域;

(2) 低槽东移型:欧洲东移的低槽越过萨彦岭和阿尔泰山后,低槽继续发展东移,低槽(40°~50°N)经渤海及北部地区,槽后西北气流引导一次较强冷空气影响我国东部海区;

(3) 横槽转竖型:贝加尔湖以东地区形成横槽,造成冷空气在贝加尔湖附近地区堆积,乌拉尔山附近阻塞高压脊西移后退,横槽转竖,引导槽后冷空气迅速南下影响我国大部海域;

(4) 纬向环流型:在稳定的纬向环流条件下,不断有低槽发展东移,使得低槽不断加深,引导槽后冷空气影响我国东部海区;或有低槽与南支槽合并加深东移,影响我国东部海区;

(5) 低槽旋转型:乌拉尔山附近有暖高压脊,贝加尔湖以东有低涡发展,低槽在长波脊前绕低涡中心旋转,低涡中心少动或缓慢东移,横槽不断从低涡西侧转竖南下,竖槽不断向低涡东侧北缩,冷空气随横槽转竖南下影响我国北方海区;如横槽转竖过程中,有南支槽或高原槽配合,冷空气可影响我国整个东部海区。

基于上述5种冬季影响海上大风冷空气天气类型的分类方法,分析统计1987年1月至200 6年12月,冬半年10月至次年4月造成黄渤海8级以上冷空气过程的天气类型:低槽东移型24次,年平均1.2次;小槽发展型112次,年平均5.6次;低槽旋转型11次,年平均0.55次;横槽转竖型61次,年平均3.1次;纬向环流型16次,年平均0.8次。

20年冬半年冷空气天气类型分析结果显示,小槽发展型最多,达112次,占全部冷空气过程的50.0%;其次是横槽转竖型61次,占全部冷空气过程的27.2%;其他三种类型51次,仅占全部冷空气过程的22.8%。

另外,针对造成黄渤海海域严重海洋灾害的10级及以上大风过程的冷空气活动类型进行了分析统计,小槽发展型以15次为最多,占全部10级及以上大风过程的53.6%;其次是横槽转竖型8次,占全部冷空气过程的28.6%;其他类型为5次,仅占全部冷空气过程的17.8%。

通过上述统计分析,造成黄渤海海域严重海洋灾害的强冷空气过程主要发生在小槽发展型、横槽转竖型这两类天气过程中,两种类型过程占到全部过程的80%以上。

4 渔船风灾事故与冷空气活动的关系根据中国渔船安全分析报告指出[1],1999—2005年我国近海渔船风灾事故一共发生了10 76起,风灾事故造成渔船全损的共365艘次,占全部风灾事故的33.92%,部分损失的共计711艘次,占66.08%。分析报告同时指出,这7年间各类事故造成渔船全损704艘次,风灾事故占渔船全损事故51.85%。可见,风灾是造成渔船发生全损事故的最主要因素。

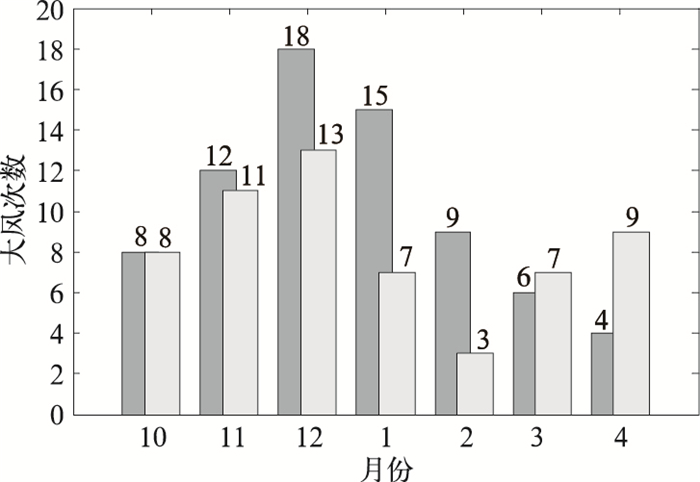

分析统计黄渤海全年平均发生风灾事故100艘次,占我国近海渔船全部风灾事故的64.94%,其中发生风灾事故最多的月份为12月份,达到平均13艘次,占全年平均的13%,11月份次之,为11艘次,占全年平均的11%,两个月共计24艘次,占到全部风灾的24%。

对比1999—2005年冬半年各月冷空气大风活动次数与渔船风灾事故次数表明(图 4),渔船风灾事故最多的月份也正是冷空气活动最频繁的月份。10—12月,随着入冬冷空气造成海上大风次数的逐渐增加,渔船的风灾事故也随之增加,12月份为冷空气次数和渔船风灾事故最多的月份。进入1月份,渔船风灾事故次数有所减少,2月份为整个冬半年渔船发生风灾事故次数最低的月份。分析认为,这可能与北方海域进入冰冻期,致使渔船不能出海有关[13]。随着3—4月北方海域的开冰解冻,海上渔船风灾事故又有所增加。在渔船风灾事故分析报告中,木质渔船占到了全部风灾事故的57.99%,因此,分析认为,突发性的冷空气大风是导致木质渔船出现风灾事故的主要原因。

|

图 4 冬季黄渤海冷空气次数与渔船风损艘次数对比 深色表示1999—2005年冬半年月平均冷空气大风活动次数,浅色表示1999—2005年冬半年月平均渔船风灾事故次数 |

通过对1987—2005年冬半年影响黄渤海海域的冷空气大风活动的统计分析,以及发生在黄渤海海域渔船风灾事故的统计分析,可以得到如下结论:

(1) 11月至次年2月份冷空气大风活动最为频繁,8级以上冷空气大风过程次数为159次,占总次数的71%;10级以上冷空气大风过程次数并没有发生在隆冬1月份,而是11、12月和2、3月份,月平均次数为6次。

(2) 无论从大风过程次数还是从大风活动日数看,近20年,随着人类活动向大气排放二氧化碳的增加,全球气候变暖,导致冬季冷空气大风活动的次数整体呈下降趋势。

(3) 冬季黄渤海冷空气活动的路径主要是西北路径,占52.0%;其次是西路路径,占31.5%;东路路径最少,为16.5%。

(4) 冬季影响黄渤海海域冷空气的主要天气类型为小槽发展型和横槽转竖型。形成这两种天气形势的成因较为复杂。通过研究分析认为,引发一次较强冷空气天气过程的共同点是,在乌拉尔山附近有暖高压脊生成,并在脊后暖平流作用下,高压脊得以发展;在贝加尔湖附近有低槽生成,并在槽后有冷平流使槽加深;这样,冷空气不断在关键区堆积,最后,通过长波调整,在槽后脊前强大的经向环流作用下,引发冷空气大举向南侵入,造成我国近海海上大风。

(5) 风灾事故是渔船发生全损事故的主要原因,风灾事故次数与大风发生次数有密切关系。10—12月份,随着入冬冷空气造成海上大风次数的逐渐增加,渔船的风灾事故也随之增加;1—2月份,北方海域进入冰冻期,渔船不能出海,渔船的风灾事故也随之减少;3—4月份,随着北方海域的开冰解冻,海上渔船风灾事故又有所增加。做好海上大风预报是减少海上渔船风损事故发生的有效手段。

孙颖士, 李冬霄, 2007. 中国渔船安全分析报告[M]. 北京: 中国农业出版社, 45-52.

|

郭进修, 郭大敏, 1982. 我国北部海区海陆大风的对比分析[J]. 气象, 8(5). |

王京太, 1994. 渤海.黄海偏北大风自动化预报系统[J]. 气象, 20(2): 37-39. |

毛连海, 1992. 大风和寒潮物理成因及短期预报方法的一些探索[J]. 气象, 18(3). |

王凤范, 陈福伦, 1990. 黄渤海台风大风天气预报[J]. 气象, 16(7). |

王月宾, 2007. 渤海西岸致灾风暴潮的统计预报模型[J]. 气象, 33(9). |

杨忠恩, 陈淑琴, 黄辉, 2007. 舟山群岛冬半年灾害性大风的成因与预报[J]. 应用气象学报, 18(1). |

颜梅, 范宝东, 满柯, 等, 2004. 黄渤海大风的客观相似预报[J]. 气象科技, 32(6). |

曲海涛, 刘学萍, 2002. 黄渤海大风统计分析和预报方法[J]. 辽宁气象, 13(4). |

陈信雄, 姜德中, 1995. 我国近海航区大风天气分析及其预报[J]. 海洋预报, 12(1). |

朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 1981. 天气学原理和方法[M]. 北京: 气象出版社, 168-207.

|

魏风英, 2007. 现在气候统计诊断与预测技术(第二版)[M]. 北京: 气象出版社, 36-41.

|

林之光, 孙安健, 谢清华, 等, 1991. 三大洋气候[M]. 西安: 陕西人民出版社, 556-561.

|

2009, Vol. 35

2009, Vol. 35