2. 河南省获嘉县气象局

2. Huojia Meteorological Station

获嘉县试验区位于河南省北部的平原地带,以农业为主,主要农作物为小麦和玉米。冬小麦一般年份10月上旬播种,次年6月初收获;生育期内降水较少,平均降水量不足150mm,降水量与潜在蒸散量的比值为0.28,借鉴干旱模式进行分析[1-3],自然降水不能满足小麦正常生长需要,干旱问题突出。玉米一般年份在5月下旬播种,9月中下旬收获,玉米生长期虽处在雨季,降水相对较多,但初夏旱、伏旱以及伏秋连旱等灾害性天气时有发生,常常严重威胁夏玉米的生长。另一方面,当地玉米和小麦秸秆资源丰富,且不易处理,多年来,农民一直习惯于就地焚烧,不但破坏了土壤结构,而且污染环境。利用秸秆覆盖技术提高作物水分利用率,同时实现农业增收节支已有较多研究[4-8]。为在本地推广秸秆覆盖技术,减少污染,同时提高土壤水分利用率,实现农业增收节支,2005年10月至2007年10月,在获嘉县农场进行了冬小麦和夏玉米干旱秸秆覆盖的试验和推广研究工作。

1 试验设计与方法 1.1 试验地点与试验时间试验在获嘉县农场进行。土壤类型为沙壤土,肥力中等;0~100cm深的田间持水量为21.4%~21.8%,容重为1.26~1.55g/cm3,凋萎湿度6.3%~9.3%;试验田面积1.33hm2,对照田面积6.67hm2;试验于2005年10月开始,2007年10月结束,共进行2年。

1.2 试验设计和处理试验采用同时进行大面积推广和对比观测相结合的方法,对秸秆覆盖的节水效果进行进一步的研究。分别选取试验地段和对照地段各一组,试验地段1.33hm2均进行秸秆覆盖,并在试验田中设置3个小区,每个小区处理设3个重复,每个重复面积为11m2;对冬小麦、玉米分别进行覆盖处理,覆盖物为麦秸或玉米秸,覆盖量为4500kg/hm2。冬小麦秸秆覆盖时间在越冬开始(12月25日前后),夏玉米覆盖在播种后、出苗前。对照地段根据当地农民习惯进行播种、田间管理等。

1.3 推广示范区生产条件推广区内地势平坦,土质主要为壤土和粘土,其肥力中等,常年小麦平均单产在5250~6000kg/hm2,玉米单产6750~8250kg/hm2,区内渠井配套,灌溉条件好,为新乡市高产区之一,但由于干旱发生频繁,灌溉用水量较大,地下水连年超采,其水位下降较快,迫使灌溉机具不断更新,水资源日趋短缺。

1.4 资料来源与测定项目 1.4.1 降水资料选取获嘉县气象局1971—2007年的降水资料。

1.4.2 土壤水分常数及作物需水量获嘉县农业局对试验田作了土壤水文常数测定。获嘉县农业技术推广中心提供了冬小麦、玉米各不同生育期间作物需水量资料(作物需水量同土壤水文常数一样,为常量,但不同地段和不同作物生育期及品种不同,测定的作物需水量也不相同)。

1.4.3 土壤水分测定试验期间, 试验田小区和对照田的土壤墒情测定每旬逢8进行,采用土钻取土结合烘干法测定;均采用3个重复平均,测墒深度为100cm,每10cm一层。

1.4.4 气象要素测定试验田和对照田观测小区在小麦拔节期(3月20日前后)和玉米拔节期(7月10日前后),对0、5、10、15、20cm地温进行逐日连续观测,并选择不同天气类型用阿斯曼通风干湿表、热球微风仪等仪器进行小气候观测,观测项目为地面和覆盖物以上10、20、50cm高度(小麦)和10、20、40、70cm高度(玉米)的空气温度、湿度、风速等要素值。

1.4.5 产量测定在作物成熟后收获前,试验地段和对照地段分别取样(五点取样)进行考种、田间测产,对产量构成要素和实际产量进行分析,收获后测定试验地段和对照地段的实产。

2 结果分析 2.1 冬小麦生育期水分供需特征根据1971—2006年试验区冬小麦各生育期的气象资料以及农业技术推广中心提供的冬小麦各生育期平均需水量资料(表 1)分析可知:冬小麦生育期间,多年平均降水量仅占小麦需水量的33.7%,其中苗期降水基本能满足小麦生长需求,拔节到抽穗期间降水量不能完全满足小麦需要,是水分制约冬小麦生育的重要时期,也是采用各项合理用水措施,提高水分利用率的关键时期。

|

|

表 1 冬小麦生育期平均降水及需水量分布(单位:mm) |

同样对进行试验推广的两年观测资料分析可知,随着品种更新,小麦生育期间的需水量虽有所减少,但降水量仍不能完全满足小麦生长发育需要。推广试验的两年间,冬小麦生育期间降水量不足小麦需水量的三分之一(表 2)。因而,采取适当措施,提高土壤水分的利用率是十分重要的。

|

|

表 2 试验期小麦需水和降水量(单位:mm) |

对玉米生育期间降水量的分布和玉米需水量特征进行分析可知(表 3),在整个玉米生育期间,1971—2006年多年平均降水量比玉米生长的需水量偏少17%,主要缺水时期在玉米生长前期,其中播种—拔节期降水量较需水量偏少44%,降水量远远小于玉米的需水要求,不能满足玉米需求,而中后期多年平均降水量则基本可满足玉米生长需求。

|

|

表 3 冬小麦生育期平均降水及需水量分布(单位:mm) |

对进行试验推广的两年观测资料分析可知,随着品种更新,玉米生育期间(尤其是播种到拔节期)的需水量明显减少,但由于降水量分布不均,仍不能满足玉米各生育期的需水要求。2007年玉米从播种到拔节期的降水量以及2006年玉米从拔节到抽雄期降水量分别都只有同期需水量的三分之一左右。因而在土壤裸露比例相对加大、土壤蒸发较大且降水相对较少的玉米生长前期采取措施,提高水分利用率十分必要。

2.3 覆盖对近地层气象要素的影响由于覆盖物导热率和反射率与裸露农田不同, 加之粗糙度亦发生变化, 使近地层空气温度、湿度、风和不同深度的地温分布均发生明显的变化。

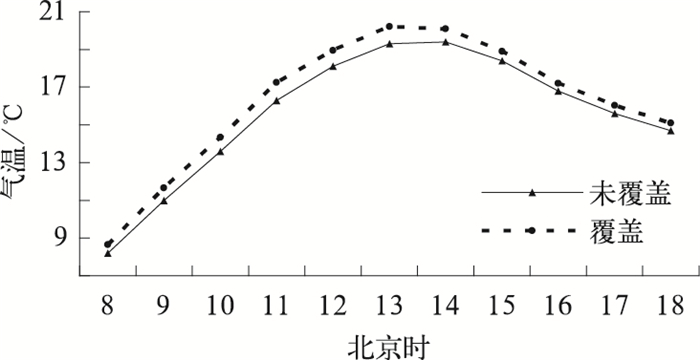

2.3.1 覆盖对近地层气温的影响分析试验田和对照田气温变化曲线可知,覆盖与不覆盖秸秆在近地面温度变化不同。地面覆盖秸杆后, 导热率变小, 反射率增大, 使近地层的空气温度明显升高。小麦田10cm高度气温覆盖田比未覆盖田最高可偏高1.3℃,玉米田最高可偏高2.6℃。这种差异随着高度的增加而减小。从小麦田10cm高度气温日变化曲线(图 1)可以看出, 这种差别在晴天时的上午和中午表现得较为明显, 15时以后覆盖与未覆盖地段的温差减小。玉米田也表现出同样的趋势。

|

图 1 试验和对比小麦田10cm高度气温日变化曲线 (获嘉县农场) |

由于覆盖物切断了土壤水分向空气中逸散的通道,从而使得覆盖地段近地层的水汽压明显低于未覆盖地段,在13—14时,小麦田10cm高度处未覆盖田水汽压比覆盖田偏高2.0hPa,玉米田偏高1.9hPa。随着高度的增加, 覆盖与未覆盖地段水汽压的差异逐渐减小。

2.3.3 覆盖对近地层风速的影响地面覆盖秸杆后, 会使近地层的粗糙度增大, 从而使空气的扰动增强, 所以覆盖地段株间风速应大于未覆盖地段株间风速, 但由于小气候观测是在小麦和玉米拔节前后进行, 植株高度已较高, 观测结果表明, 覆盖与未覆盖地段风速差异不甚明显。

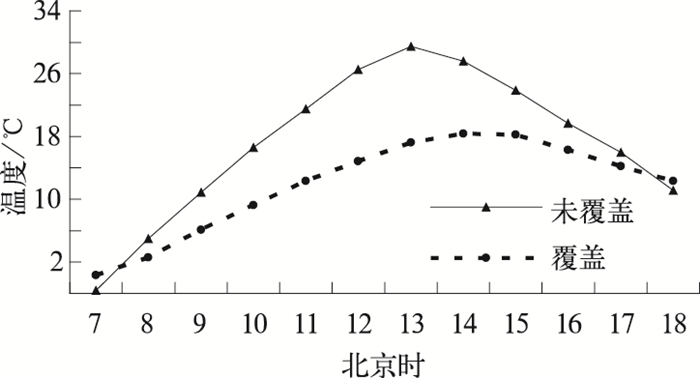

2.3.4 覆盖对地温的影响由于覆盖物具有很小的导热率,阻挡了太阳辐射向地面的传播,所以白天能明显降低地面温度。图 2是小麦拔节期覆盖和不覆盖田0cm地温日变化曲线。由图可见,小麦田从08时至18时覆盖田比未覆盖田地温普遍偏低,在中午14时左右偏低最多,达9.1℃,08时至18时平均偏低3.1℃。玉米田0cm地温覆盖田比未覆盖田最高偏低5.9℃,从08时至19时平均偏低2.3℃。分析小麦和玉米拔节期阴天的观测资料,发现覆盖与不覆盖的0cm地温日变化差别与晴天较为相似,都表现为覆盖田上午升温较慢,在14时左右较未覆盖田偏低最多,但偏低值小于晴天。

|

图 2 试验和对比小麦田0cm地温日变化曲线 (获嘉县农场) |

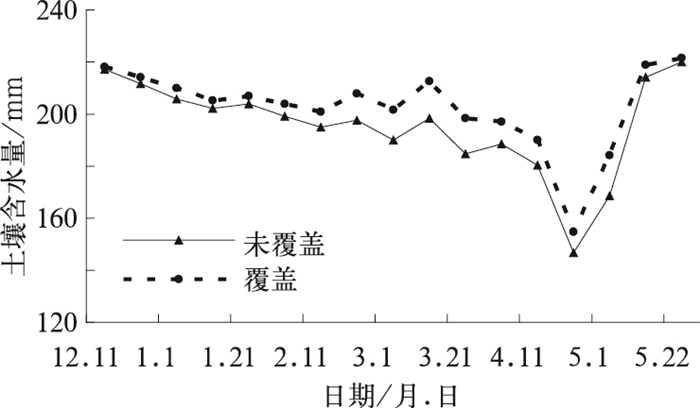

分别对试验地段和对照地段2006年和2007年的土壤湿度资料进行对比分析,结果表明:覆盖田土壤含水量比未覆盖田增多, 至拔节期达到最大值。此后, 土壤含水量差值逐渐减小(图 3)。一般来说,小麦田秸秆覆盖,100cm深土层的增墒效果约为2.4%~4.5%,玉米田秸秆覆盖增墒效果约为2.7%~7.6%。小麦覆盖田土壤含水量增加的最大值在返青到拔节前后;玉米主要在苗期。因该两时段植株体尚小,地表相对较为裸露,且降水量又远小于作物需水量,作物处于相对干旱期,而秸秆覆盖减少了蒸发耗热, 减少了株间土壤的直接蒸发,使较多的水分被保存在土壤中, 从而增大土壤含水量,提高水分的利用效率。

|

图 3 试验和对比小麦田100cm土壤含水量 (获嘉县农场) |

分析2006年和2007年对比试验期间作物观测及产量分析资料(表 4),与对照地段相比,2006年和2007年覆盖示范田冬小麦亩穗数分别增加6.9%和4.7%;千粒重分别增加2.7%和1.0%;分别增产3.2%和3.4%。玉米百粒重分别增加8.5%和9.7%;分别增产29.3%和21.6%。秸秆覆盖对提高冬小麦的成穗数,冬小麦和玉米的千粒重有明显作用(表 4)。

|

|

表 4 群体结构和产量的差异 |

2007年在获嘉全县进行了推广,推广面积13333.33hm2,其中冬小麦秸秆覆盖6666.67hm2,推广面积平均6144kg/hm2,对照田平均5607kg/hm2,增产幅度8.7%,玉米秸秆覆盖6666.67hm2,推广面积平均8212.5kg/hm2,对照田平均7480.5kg/hm2,增产幅度8.9%,增产效果明显。

3 结论(1) 秸秆覆盖后,改变了下垫面的状况,近地层的气象要素也随之改变。覆盖使近地层气温升高,水汽压降低,0cm地温降低。

(2) 秸秆覆盖具有一定的保墒作用,可提高水分的利用率。小麦覆盖田土壤含水量增加的最大值在返青到拔节前后;玉米主要在苗期。

(3) 秸秆覆盖对提高冬小麦的成穗数,冬小麦和玉米的千粒重有明显的作用;推广试验期间,示范田冬小麦两年分别增产3.2%和3.4%;玉米分别增产29.3%和21.6%。推广田冬小麦增产幅度为8.7%,夏玉米增产幅度为8.9%,增产效果明显。

(4) 秸秆覆盖是减少水分无效支出,增加有效水分利用,提高水分利用率的有效措施,而且充分利用了本地秸秆资源,培肥了地力,改良了土壤结构。该项技术操作简便,容易掌握,利于推广应用,再配合关键期补充灌溉将是农作物增收节支的有效途径。

李小泉, 顾秋瑾, 牛若芸, 1998. 用天气资料实时监测和评估北方的旱情变化[J]. 气象, 24(1): 13-19. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1998.01.003 |

姜爱军, 董晓敏, 1992. 农田水分盈亏量及早涝客观分析方法探讨[J]. 气象, 18(10): 28-32. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1992.10.006 |

田宏, 徐崇浩, 彭骏, 等, 1998. 四川盆地干旱动态评估指标的研究[J]. 气象, 24(4): 11-15. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1998.04.002 |

陈怀亮, 冯定原, 邹春辉, 等, 1999. 用遥感资料估算深层土壤水分的方法和模型[J]. 应用气象学报, 10(2): 232-237. |

朱自玺, 赵国强, 2000. 覆盖麦田的小气候特征[J]. 应用气象学报, 11(A06): 112-11. |

潘爱兵, 王瑞萍, 2005. 秸秆覆盖节水灌溉技术的增产机理与效果[J]. 山西水土保持科技, (2): 19-20. |

徐福利, 2006. 秸秆覆盖保护耕作法土壤水分和温度变化及玉米产量效应[J]. 土壤通报, 37(4): 648-650. |

朱自玺, 邓天宏, 赵国强, 等, 2000. 小麦秸秆和残茬覆盖对夏玉米耗水量及产量的影响[J]. 气象, 26(4): 3-6. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2000.04.001 |

2009, Vol. 35

2009, Vol. 35