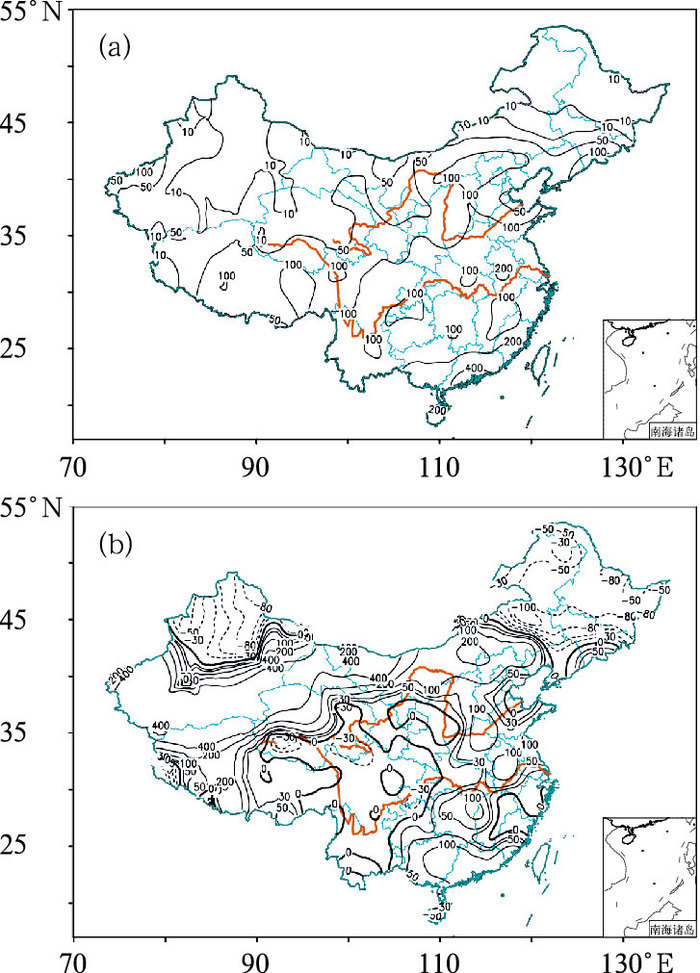

全国平均降水量为85.1 mm,比常年同期(65.4 mm)偏多30.1%。,为1961年以来同期最多。月降水量,华北、黄淮、江淮、江汉、江南、西南大部及内蒙古中部和东南部、吉林东南部、辽宁等地有50~200 mm,其中福建东南部、广东、广西东南部、海南东北部等地有200~400 mm,局部地区400 mm以上(图 1a)[1]。

|

图 1 2010年9月全国降水量(a, 单位:mm)及距平百分率(b, 单位:%) Fig. 1 Precipitation (a, unit: mm) and anomaly percentage (b, unit: %) over China in September 2010 |

月降水量与常年同期相比,西北西部的大部地区、华北大部、黄淮、江淮、江南中部和西部、华南大部及内蒙古中部和西部等地降水偏多3成至1倍,其中新疆南部、甘肃北部、青海北部、内蒙古西部等地偏多2倍以上;东北大部、内蒙古东北部及新疆北部等地偏少3~8成,部分地区偏少8成以上;全国其余大部接近常年同期(图 1b)[2]。

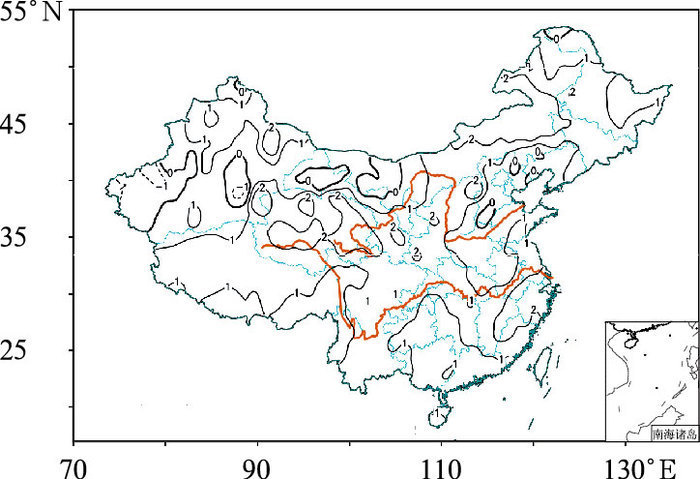

1.2 气温9月,全国平均气温为17.1 ℃,比常年同期偏高1.1 ℃, 为1961年以来历史同期第4高。空间分布上,全国大部地区气温接近常年同期或偏高,其中东北大部、西北中部和东部、江淮南部、江汉、江南大部、西南大部及内蒙古中部和东部、新疆北部等地偏高1~2 ℃,部分地区偏高2℃以上(图 2)。

|

图 2 2010年9月全国平均气温距平(单位:℃) Fig. 2 Monthly mean temperature anomalies (unit: ℃) over China in September 2010 |

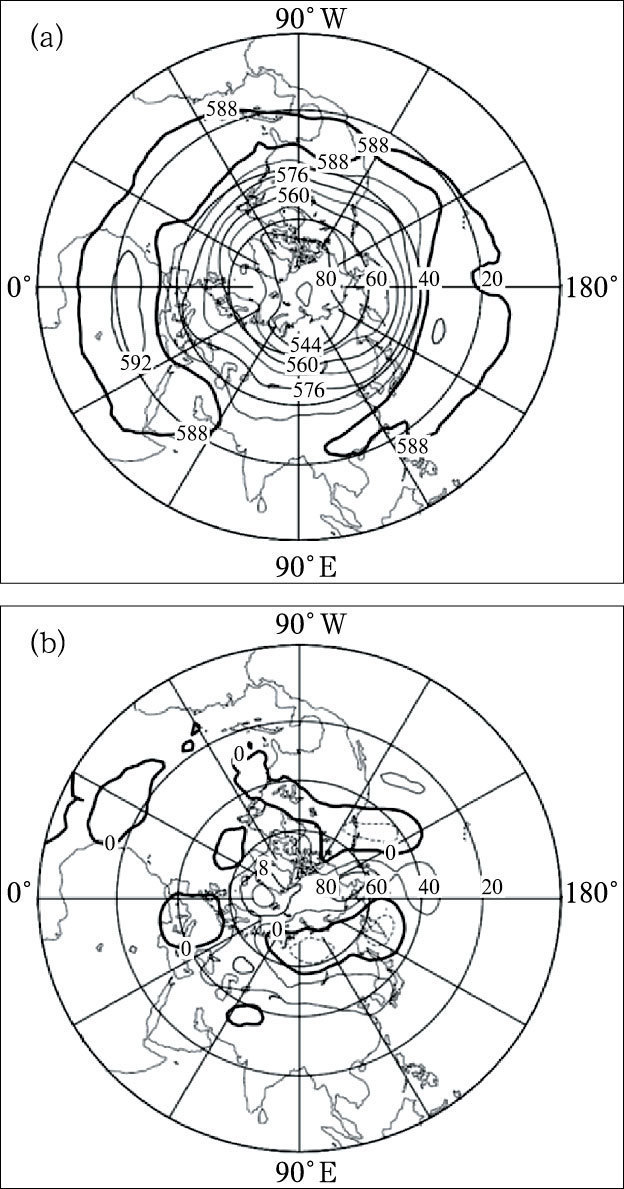

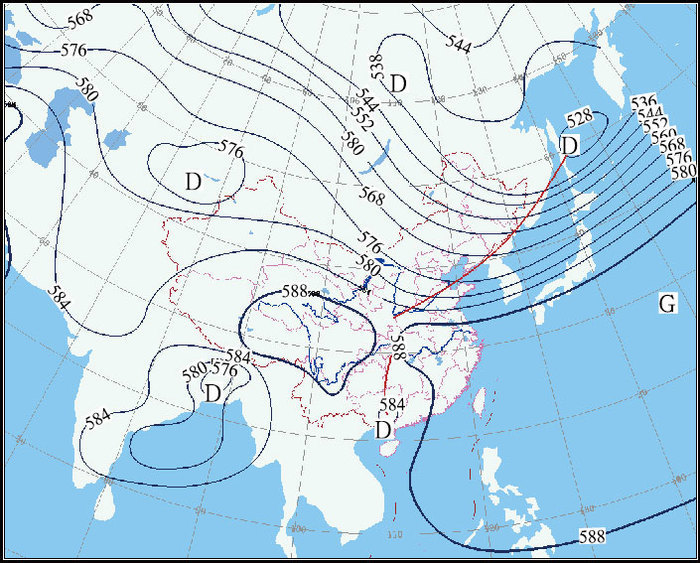

从北半球500 hPa月平均位势高度场上看(图 3a),9月,极区呈单极涡型,中心基本位于极点。在冰岛东部高压脊和位于阿拉斯加的高压脊共同挤压下,极地冷空气向格棱兰岛西部和中西伯利亚上空略有延伸。中高纬度环流呈4波型分布。距平场上(图 3b),北亚中部至北太平洋东部和北太平洋西部至北美西北部为低于-40 gpm的高度场距平控制;北冰洋大部、东北太平洋中部、北美东北部、欧洲北部和中东部、亚洲中部等地区上空为高于40 gpm的正高度场距平控制,其中冰岛东部上空距平中心值超过120 gpm。

|

图 3 2010年9月北半球500 hPa月平均位势高度(a)及距平(b) (单位:10 gpm) Fig. 3 Monthly mean 500 hPa geopotential heights (a) and anomalies (b) in the Northern Hemisphere in September 2010 (unit:10 gpm) |

9月,西北太平洋副热带高压延续了自6月份以来的特点:面积较常年同期显著偏大,强度偏强[3-5]。尽管与8月份相比,9月副高已略有收缩,西伸脊点退至100°E附近,脊线在24°N附近,与常年同期相比,西脊点位置仍偏西,脊线位置仍然偏北,有利于偏南气流到达我国偏北地区并与冷空气发生交汇。这是造成本月降水偏多的原因之一。

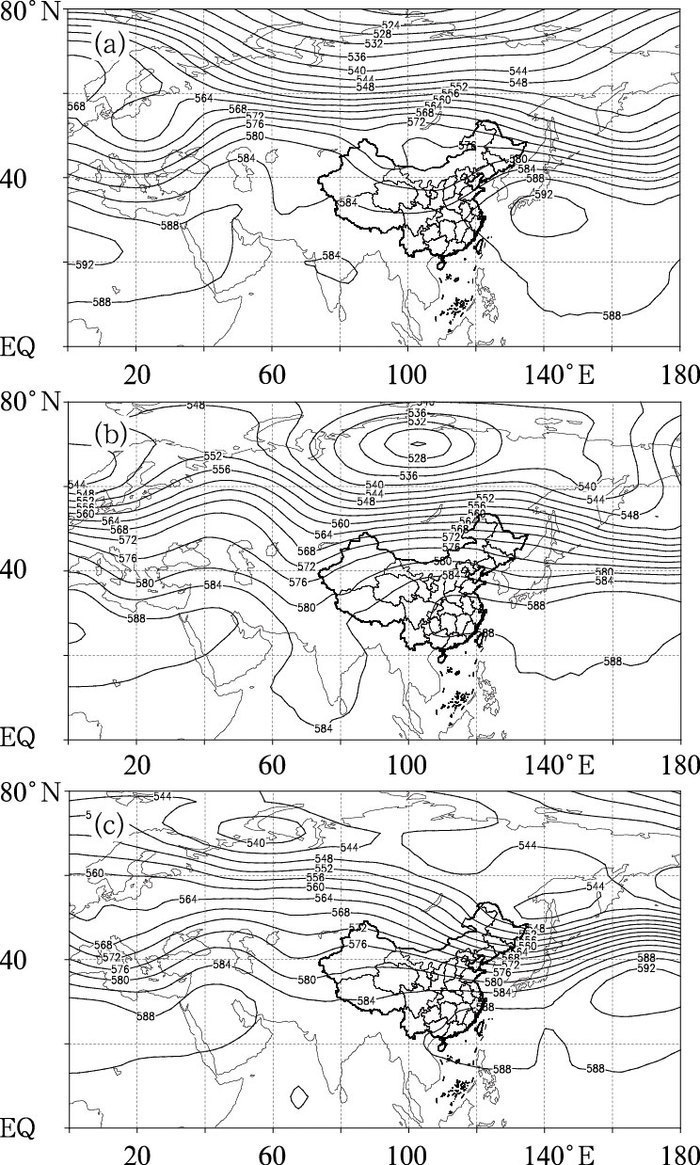

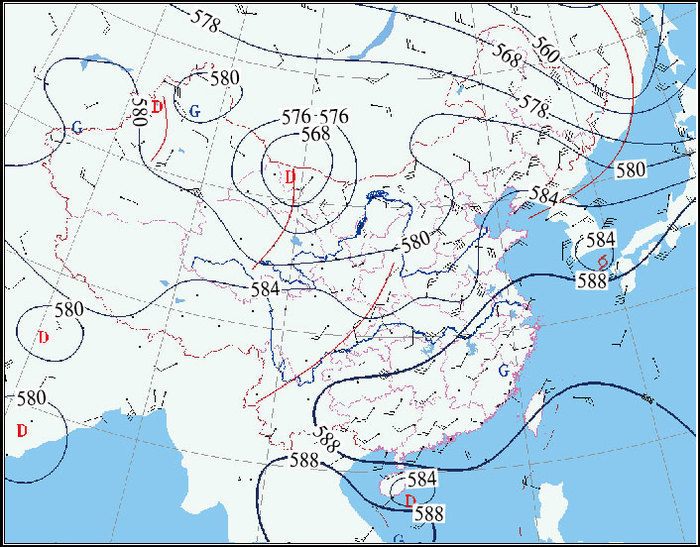

2.3 环流演变与我国天气9月上旬,亚欧大陆中纬地区呈两槽一脊形势,平均环流场上副高西脊点位于120°E附近(图 4a)。高纬地区环流相对平直,多短波活动。4日,新疆地区有冷空气从西伯利亚大槽中截断分离出来,形成独立冷涡,在其缓慢东移过程中不断有冷空气分裂南下,与偏南气流结合,造成北方地区降温和全国大范围降水。旬初和旬末,南方地区先后有两次登陆台风活动。登陆台风活动期间,在台风倒槽与冷空气的夹击下,副高西脊点只在120°E附近活动,冷空气与台风倒槽顺利结合,给南方带来严重风雨影响。

|

图 4 2010年9月上旬(a)、中旬(b)、下旬(c)500 hPa平均位势高度(单位:10 gpm) Fig. 4 The mean 500 hPa geopotential heights at the first (a), middle (b) and last (c) dekad in September 2010 (unit:10 gpm) |

9月中旬,亚洲高纬地区受一低涡控制,乌拉尔山东西两侧分别是一深厚大槽和高压脊,副高控制我国中东部地区(图 4b)。我国北方在槽前气流影响下,不断受到冷空气影响,大槽南侧也不断地有短波分裂出来,穿过高原,与副高西侧边缘的偏南气流结合,给西南地区带来多次强降水。随着副高的西伸北抬,其北侧边缘到达华北地区,使冷空气与偏南气流交汇于华北、黄淮一带,造成华北、黄淮一带连续阴雨天气。在副高南侧偏东气流的引导下,旬末生成的台风一直向偏西方向移动,先后在台湾和福建登陆。

9月下旬,亚欧大陆中高纬呈两槽一脊型,但环流经向度相对中旬已偏弱许多;副高在陆上南退至华南一带(图 4c)。中旬活动于西伯利亚的大型冷涡在移出亚洲大陆前,于下旬初给我国带来一次中等强度冷空气过程,引起全国较大范围的降温。该冷空气南下至江南以后,一度与台风倒槽结合,给江南、华南和西南地区东部等地带来强降水。此次冷空气过程结束后,副高在陆地上南退至华南一带,我国中东部地区的高温天气结束。由于高原环流相对平直,有利于高原槽快速东移,西南地区及沿长江流域多次受到东移高原槽影响,产生降水天气。

3 冷空气活动9月共有3次明显的冷空气过程影响我国,分别出现在:4—9日、11—17日、19—24日。其中4—9日的冷空气的影响主要以大范围降水为主(详细分析见第4节),期间东北及新疆大部、甘肃中部和北部、内蒙古、青海北部等地出现了4~8 ℃的降温。11—17日的冷空气过程属中等强度冷空气,主要影响我国北方地区,期间东北、华北东北部及内蒙古等地出现了4 ℃以上的降温,内蒙古东北部、黑龙江中部和北部降温幅度均在12 ℃以上,部分地区达15~17 ℃。19—24日的冷空气过程影响范围较广。

3.1 19—24日冷空气过程概况19—24日,新疆和西北地区出现了6级以上大风,新疆山口风力甚至达到9级;新疆、东北大部、华北地区东部、江南地区南部、华南地区降温达4~8 ℃,内蒙古大部、西北地区、华北地区西部、江淮、黄淮、江南北部降温达12 ℃以上。

3.2 环流背景18日,中西伯利亚上空500 hPa有一大槽延伸至巴尔喀什湖附近,其西侧有高压脊,槽后气流直指新疆地区;副高势力偏强,位置偏北。随着大槽东移,槽后冷空气灌入新疆和西北地区。20日08时,位于新疆东部的高空槽在槽后高压脊的跟进下逐渐加深,冷空气势力加强,并迅速东移南压。副高在冷空气的影响下逐渐收缩南退。22日,在冷空气与“凡亚比”残涡倒槽的夹击下,副高断裂(图 5),冷空气与倒槽结合,在华南西部、江南西部引起强降水。

|

图 5 2010年9月22日08时(北京时)500 hPa高度场(单位:10 gpm) Fig. 5 The 500 hPa geopotential heights (unit: 10 gpm) at 08:00 BT, 22 September 2010 |

受冷空气、副高边缘暖湿气流、台风等系统影响,9月共出现7次较为明显的降水过程。表 1所列内容为这7次降水过程的起止时间、影响系统和主要落区。

|

|

表 1 2010年9月主要降水过程 Table 1 The main precipitation processes in September 2010 |

9月5日至10日,西北地区东南部、西南地区东部、华北南部、黄淮、江汉、江淮、江南北部、云南局地等地先后发生了大至暴雨。其中山东西部、河南中部和东部、安徽北部、江苏北部、四川、重庆北部、贵州西部局部出现了大暴雨,安徽北部局地出现了特大暴雨。

4.2 环流背景9月上旬,亚洲中高纬地区500 hPa环流较为平直,以纬向环流为主,多短波活动。5日至6日,新疆地区上空有一深厚的高空冷涡,其东侧不断地有小槽活动,显示有小股冷空气不断地从冷涡中分裂出来并迅速移至下游。副高被位于东海上的1009号热带气旋玛瑙切分成两部分,主体部分位于东海以东洋面,另一部分位于我国大陆。6日至8日,随着“玛瑙”向中纬地区移动,副高主体与分裂至陆地的高压从低纬地区合并,并逐渐合为一体,同时,副高边沿的偏南气流明显增强;另一方面,北方的高空冷涡继续缓慢东移,其分裂出的冷空气与偏南气流发生交汇,在低层诱生出低涡和呈西南—东北走向的切变线(图 6)。随着冷涡的移动,冷暖空气交汇点和切变线沿着副高西北侧边沿缓慢东移,给西南地区东部至黄淮一带带来大范围的强降水。8日至9日,切变线从黄淮一带逐渐移出陆地,北方的高空冷涡移至内蒙古中部,其大槽呈经向分布,一直延伸至西南地区。同时,在大槽尾部有新的冷空气补充南下,在西南地区再次诱生出新的气旋和切变线,引起西南地区新一轮强降水。另一方面,1010号热带气旋莫兰蒂在副高南侧生成。在台风倒槽和北方冷空气的夹击下,副高在陆地上呈带状分布。9日至10日,随着“莫兰蒂”转向北移,北方冷空气进一步南下,副高再次断裂收缩,偏南气流迅速减弱,偏北气流开始盛行,降水影响趋于减弱。

|

图 6 2010年9月7日08时(北京时)500 hPa高度场(单位:10 gpm)与850 hPa风场 Fig. 6 The 500 hPa geopotential heights (unit:10 gpm) and 850 hPa wind at 08:00 BT 7 September 2010 |

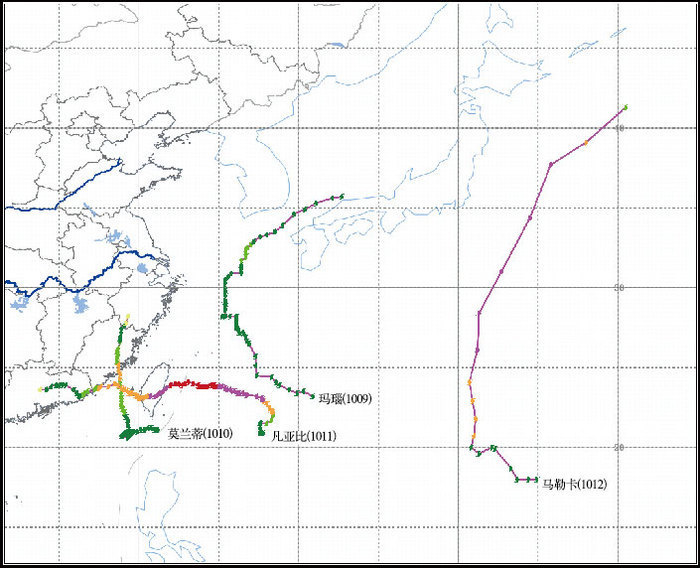

9月,西北太平洋和南海共有4个热带气旋生成,其中有2个登陆我国(图 7)。生成数比去年同期(7个)偏少3个,比常年同期平均(5.1个)偏少1.1个;登陆数与去年同期(2个)持平,比常年同期平均(1.8个)略偏多[6]。

|

图 7 2010年9月生成热带气旋路径图 Fig. 7 The tracks of tropical cyclones genarated in September 2010 |

今年第9号热带风暴玛瑙于3日14时在西北太平洋洋面上生成,生成后向西北方向移动。4日下午“玛瑙”进入东海海面,5日下午开始转向偏北方向移动,6日凌晨转向东北方向,强度缓慢加强。6日07时“玛瑙”加强为强热带风暴,但维持时间不长,6日20时即减弱为热带风暴。7日凌晨“玛瑙”进入朝鲜海峡,随后进入日本海并逐渐变性变温带气旋。8日02时中央气象台对其停止编号。受“玛瑙”影响,浙江中北部沿海、长江口区有6~7级大风。

第10号热带风暴莫兰蒂于8日05时在台湾附近的西北太平洋洋面上生成,生成后向偏西方向移动,强度无明显变化,8日12时以后进入南海东北部海面,8日20时开始移速明显减慢,8日后半夜在南海东北部海面徘徊少动,逆时针方向转了一小圈。9日上午“莫兰蒂”开始转向偏北方向移动,强度逐渐加强,9日14时加强为强热带风暴,逐渐向福建中南部沿海逼近,强度继续增强。10日02时“莫兰蒂”在距离福建省石狮市沿海40 km的近海海面上加强为台风,随后于03时30分前后在福建省石狮市沿海登陆,登陆时中心附近最大风力有12级(35 m·s-1),中心最低气压为975 hPa。登陆后继续向偏北方向移动,强度逐渐减弱,先后于10日08时和14时在福建省仙游县和古田县减弱为强热带风暴和热带风暴。10日19时前后“莫兰蒂”从福建省政和县进入浙江省庆元县境内,随后减弱为热带低压,11日02时中央气象台对其停止编号。“莫兰蒂”具有生命史短(3天)、路径曲折、结构不对称、临近登陆期加强等特点。此外,“莫兰蒂”是一个尺度小、强度强的“微型”台风。最强时眼区其直径仅40 km,7级风圈半径不到100 km,10级风圈半径不到50 km。临近登陆时,观测的最大阵风达48 m·s-1。“莫兰蒂”在登陆后与冷空气结合,影响范围比较大,除了福建和浙江受较大风雨影响外,也给江西东部和南部、安徽大别山区、上海、江苏东南部等地带来一次大范围的较强降雨过程。9日17时到10日17时,福建省29个县市的248个站点降雨量大于50 mm,其中有11个县市的61个站点大于100 mm。共24个县市的185个站点出现8~12级以上的极大风。10日08时至11日08时,浙江省共有119个乡镇气象站累计雨量在50 mm以上,25个乡镇气象站在100 mm以上。10日05时至11日05时,江苏省如东、通州、兴化、南通、盐城市、江都、扬州等7站出现暴雨。在“莫兰蒂”风雨影响下,福州市、厦门市、莆田市、泉州市4市(州)17个县(市、区)受灾人口16.2万人,因灾死亡1人,紧急转移安置7万人;农作物受灾面积736.2公顷;倒塌房屋380间;直接经济损失3771.0万元。

第11号热带风暴凡亚比于15日20时在西北太平洋洋面上生成,生成后先向偏北方向移动,后折向偏西方向移动,强度逐渐加强,16时11时加强为强热带风暴,16日23时加强为台风,18日16时加强为超强台风,19日08时在我国台湾省花莲县近海减弱为强台风,随后于09时前后在台湾花莲县丰滨乡附近沿海登陆,登陆时中心附近最大风力有15级(50 m·s-1),中心最低气压为940 hPa。之后,“凡亚比”以每小时20 km左右的速度向西偏南方向移动,19日14时在台南县楠西乡境内减弱为台风,19日18时前后从台湾岛西南部沿海移入台湾海峡南部海面后向西偏北方向移动,20日05时在福建南部近海折向西偏南方向移动,于20日07时在福建漳浦县沿海再次登陆,登陆时中心附近最大风力有12级(35 m·s-1),中心最低气压为970 hPa。再次登陆后,“凡亚比”沿着闽南至粤东沿海地区向西南方向移动,09时在福建诏安湾减弱为强热带风暴,15时在广东汕头市境内减弱为热带风暴。之后,“凡亚比”先向西北方向移动,后转向西偏南方向移动,21日02时在广东省广州境内减弱为热带低压。中央气象台于21日05时对“凡亚比”停止编号。“凡亚比”具有发展快、强度强、路径曲折、过程雨量大、影响范围广等特点。受“凡亚比”影响,9月18日08时至21日20时,浙江南部沿海、福建沿海及福建中南部内陆地区、广东中东部沿海普遍出现了8~11级的大风,部分地区的阵风达12~17级。“凡亚比”登陆后,与西南季风和南下冷空气结合,在台湾、广东、福建东南部、广西中南部、湖南西部、江西西南部和浙江东南部等地造成大范围强降水,18日20时至23日08时,福建东南部、广东中西部和东部沿海、台湾东部和南部部分地区降水量达200 mm,部分地区降雨超400 mm。“凡亚比”给广东、福建和台湾带来了不同程度的影响。其中广东37个县(市、区)受灾人口158.7万人,因灾死亡104人,36人失踪;农作物受灾面积6.8万公顷;直接经济损失51.6亿元;台湾因灾死亡6人438所学校受灾,农作物受灾面积2.8万公顷,多处工业区和居民区严重受淹,65万户居民断水断电,40多处道路桥梁中断。

第12号台风马勒卡于21日14时生成于西北太平洋洋面,生成后向西北方向缓慢移动,强度缓慢加强;23日上午加强为强热带风暴,下午加强为台风,并转向偏北方向移动;24日14时加强为强台风,随后逐渐转向北偏东方向;25日下午其强度迅速减弱,25日20时降为台风,26日02时降为强热带风暴;26日08时中央气象台对其停止编号。“马勒卡”活动期间始终位于140°E以东,对我国无影响。

6 其他灾害性天气 6.1 东北中部及内蒙古东北部气象干旱持续月初,由于前期温高雨少,内蒙古东部、云南中东部、福建南部、广东东北部等地存在中到重度的气象干旱。进入9月以来,内蒙古东北部、黑龙江西部、吉林大部降水量在50 mm以下,较常年同期偏少5—8成,同时气温偏高,导致上述地区气象干旱持续;而华南及云南降水量普遍有100~200 mm,部分地区200 mm以上,较常年同期持平或偏多,气象干旱缓和。

6.2 安徽、江苏、河南等地发生风雹灾害9月,全国有10个省(市、区)遭受风雹灾害,其中安徽、江苏、河南、甘肃、陕西、湖南等地受灾较重。2—7日,安徽蚌埠、滁州、巢湖、六安4市12个县(市、区)受灾人口55.2万人,农作物受灾面积53200公顷;直接经济损失2.7亿元。1—5日,江苏泰州、宿迁、盐城、南通、连云港等5市10个县(市、区)受灾人口37.9万人,因灾死亡2人;农作物受灾面积45900公顷;直接经济损失3.8亿元。1—7日,河南洛阳、安阳、三门峡3市(州)5个县(市、区)受灾人口27万人,因灾死亡1人;农作物受灾面积17000公顷;直接经济损失8.2亿元。8月31日至9月6日,甘肃兰州、白银、天水、武威、平凉等10个市(州)49个县(市、区)受灾人口83.31万人,因灾死亡1人;农作物受灾面积79970公顷;直接经济损失7.22亿元。3日,陕西宝鸡、咸阳2市4个县(市、区)受灾人口3.4万人,紧急转移安置137人;农作物受灾面积3500公顷;直接经济损失1亿元。21日,湖南益阳、张家界、常德3市8个县(市、区)受灾人口74.3人;农作物受灾面积38900公顷;直接经济损失1.4亿元。

国家气候中心, 2010年9月气候影响评价.

|

国家气候中心, 2010年9月气候系统监测公报.

|

孔期, 2010. 2010年6月大气环流和天气分析[J]. 气象, 36(9): 120-125. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.09.020 |

王文东, 2010. 2010年7月大气环流和天气分析[J]. 气象, 36(10): 122-127. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.10.021 |

赵伟, 2010. 2010年8月大气环流和天气分析[J]. 气象, 36(11): 109-114. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.11.017 |

张增海, 2009. 江南高温华北阴雨, 热带风暴影响频繁[J]. 气象, 35(12): 144-149. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.12.020 |

2010, Vol. 36

2010, Vol. 36