集中降雨过程中水汽条件是气象研究重点。2008年5月下旬末至6月中旬,广东出现了历史罕见的暴雨到大暴雨降水过程,林良勋等[1]诊断分析发现,过程的水汽源于孟加拉湾和南海,而以前者为主,水汽的辐合主要发生在华南沿海;郁淑华[2]分析1998年9月15-17日四川盆地北部、西部大暴雨,暴雨强度的变化与对流层中上部(300~600 hPa)印度洋水汽输送到高原上空与否密切相关;王海东等[3]分析2007年温州一次低涡东移大暴雨过程,发现大暴雨落区与850 hPa低层水汽通量散度负中心有较好对应关系;武麦凤等[4]分析2003年渭河流域5次致洪暴雨过程中1000~300 hPa水汽通量。这些工作研究了大降水过程中的水汽条件,从而有利于深化对集中强降雨发生、发展机理的正确理解。然而正如刘芸芸等[5]指出,仅用一、两层等压面(如850或700 hPa)资料讨论水汽条件时难免有偏颇,因为某一层次水汽辐散、辐合并不直接对应降水;仅从1000 hPa开始积分忽略了地形影响进而会造成虚假过大水汽输送。

针对我国南方每年诸多致洪暴雨天气过程,从整层水汽输送和整层水汽辐合出发研究目前还不多见。而中尺度数值天气预报模式如AREM以及WRF等,现在已经可以直接提供这两个物理量或可通过计算求得,因此应用整层水汽通量和整层水汽通量散度开展暴雨天气诊断分析尤为必要。2008年8月下旬发生在江汉平原到鄂东北的连续大暴雨是当年湖北最强一次降雨过程,形成灾情比较重。本文利用经过质量控制的湖北省自动气象站逐小时雨量资料、常规气象观测资料、地基GPS网监测可降水量资料以及NCEP每6小时一次1°×1°全球再分析资料,尝试对暴雨水汽条件做一些较为细致的分析探讨,为暴雨预报提供一些参考依据。

1 暴雨过程的降水特征2008年8月28日08时(北京时,下同)至29日08时降雨中心位于江汉平原北部,其中应城雨量153.4 mm;29日08时至30日08时降雨中心位于大别山西侧,红安降雨211.1 mm,孝昌降雨203.8 mm,上述两天湖北连续成为全国降水中心。30日08时至31日08时红安单站又出现61.4 mm暴雨,3天总降雨中心位于孝昌(361.1 mm)、红安(358.9 mm)、云梦(338.2 mm)、应城(315.8 mm)和安陆(304.5 mm)等站。

将湖北省自动气象站逐小时雨量资料累加成逐6小时雨量。27日14时至28日08时,湖北省自动气象站连续4个时次单站6小时最大雨量都不超过30 mm。如表 1所示,28日08-14时降雨首先在鄂西南山地加强,14-20时强降雨出现在鄂西北到江汉平原北部,20时至29日02时强降雨东移到鄂北,29日02-08时强降雨南压到江汉平原北部到鄂东北。29日08-14时降雨首次开始减弱,当日14-20时全省降雨继续减弱到30 mm以下。29日20至30日02时,鄂西南东部、江汉平原北部到鄂东北再次出现东北-西南向强雨带;30日02-08时雨带中段、北段仍然维持很强降雨。30日08-14时降雨第二次显著减弱,当日20时强降雨结束。连续降雨过程经历两次增强、两次减弱。第一次从28日14时加强,29日08时减弱,主要发生在江汉平原北部到鄂东北,强雨区从西北-东南向缓慢转变为东-西向;第二次从29日20时加强,30日08时减弱,主要发生地点也在江汉平原北部到鄂东北,强雨带为东北-西南向并逐渐向东移出。

|

|

表 1 2008年8月28-31日湖北省自动气象站逐6小时雨量变化 Table 1 The 6-hour rainfall of automatic meteorological stations of Hubei Province from 28 to 31 August, 2008 |

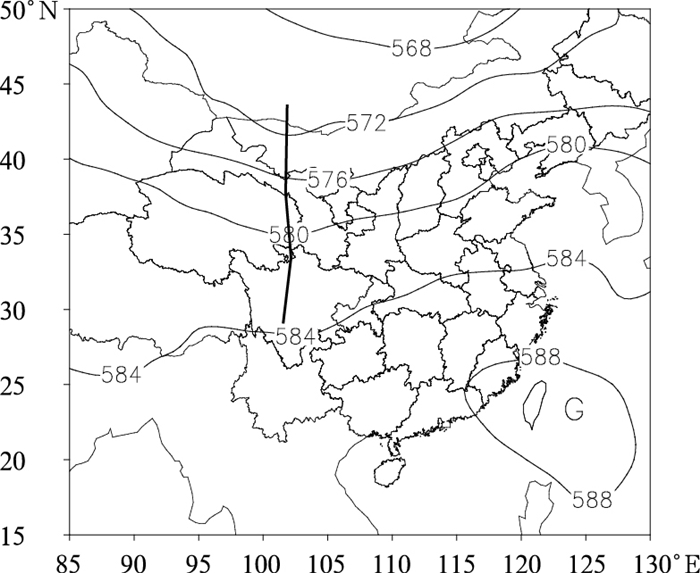

8月28日08时至30日08时,500 hPa亚洲中高纬多槽脊东移,其中蒙古西部低槽在东移过程中振幅逐渐加大,后期槽底影响到高原以东地区;低纬度副热带高压(以下简称副高)中心位于广东、福建沿海上空,相应地其脊线大致维持在22.0°N附近。图 1给出2008年8月28-30日三天08时500 hPa高度场平均图,从该图可见中纬度低槽位于青藏高原东侧,副高活动于我国东南沿海。

|

图 1 2008年8月28-30日08时500hPa高度场平均图 (粗实线代表槽线,等值线间隔4 dagpm) Fig. 1 Time averaged potential height field of 08:00 at 500 hPa from 28 to 30 August, 2008 (the thick solid line represents trough) |

西南低涡是夏季我国广大地区产生暴雨灾害的重要天气系统,王新敏等[6]研究了一次川东的西南涡东北上、河南出现暴雨的过程。这次2008年8月末湖北暴雨天气过程,28日08时至31日08时低层850 hPa西南低涡取东北路径从四川乐山经奉节移出四川盆地,途径信阳后移动到江苏赣榆;中心高度先从145 dagpm下降到142 dagpm,再上升到146 dagpm,最后又下降到143 dagpm。低空急流对于多数暴雨有很重要的作用,顾清源等[7]分析2008年9月22-26日四川盆地西北部连续性暴雨发现,低空东南风急流最大风速出口区辐合及地形抬升为暴雨形成提供了辐合上升的动力条件,过程期间暴雨区位于一个稳定正环流的上升支中。850 hPa 28日08时西南低空急流率先出现在贵阳、芷江、河池、桂林附近,最大风速16 m·s-1,湖北南部鹤峰、石首等站开始降雨。29日08时该低空急流得到加强,芷江风速加大到20 m·s-1,低空急流前沿到达汉口到安庆一线;同时低涡、切变北侧还有另一支低空东风急流从安徽阜阳向西经过河南南阳达到陕西安康、汉中;特别值得注意的是在距离暴雨区1500 km之遥的西北地区东部出现第三支低空急流,即从内蒙古西部额济纳旗经甘肃民勤到宁夏银川西北风低空急流。30日08时西南风低空急流出现在芷江、汉口、安庆一带,中心最大风速维持在16 m·s-1;苏北徐州东南风超过14 m·s-1;东北风低空急流位于河南南阳、湖北宜昌、四川达县到宜宾,最大风速超过18 m·s-1。暴雨区附近有三支低空急流活动,先是雨区南侧西南风低空急流,其次是北侧低空东风急流,最后雨区西侧出现偏北风低空急流。到31日08时这三支低空急流都有不同程度减弱和东北移。曹晓岗等[8]分析2008年8月25日早晨上海大暴雨也发现有三支湿度、温度不同的气流在长江下游及江南北部地区交汇。28日08时至31日08时地面冷高压中心先从贝加尔湖西侧南移到达甘肃河西走廊,然后又东移到河套地区,强度有所减弱。与此同时蒙古国中部到新疆天山东西走向冷锋逐步南下东移,先影响到河套地区、四川北部,再影响湖北到贵州,最后南推到华南北部。冷锋南下到达河套后即转向并维持东北-西南走向。

连续暴雨期间500 hPa蒙古低槽东移南下,副高在广东、福建沿海维持;850 hPa西南低涡逐日东移北上并经历两次加深;850 hPa切变南侧西南风低空急流形成降雨开始,北侧出现偏东风低空急流降雨加强,西侧出现偏北风低空急流强降雨东移;地面冷空气从蒙古西部经河套地区东移南下影响湖北。

3 GPS网探测可降水量文献[8]应用GPS/PWV可降水汽资料研究上海大暴雨,发现GPS/PWV上升到60 mm以上对降暴雨非常有利,但还需要大量的水汽辐合。地基GPS观测PW技术方法已经成熟,精度可达毫米量级且已转向业务应用[9]。

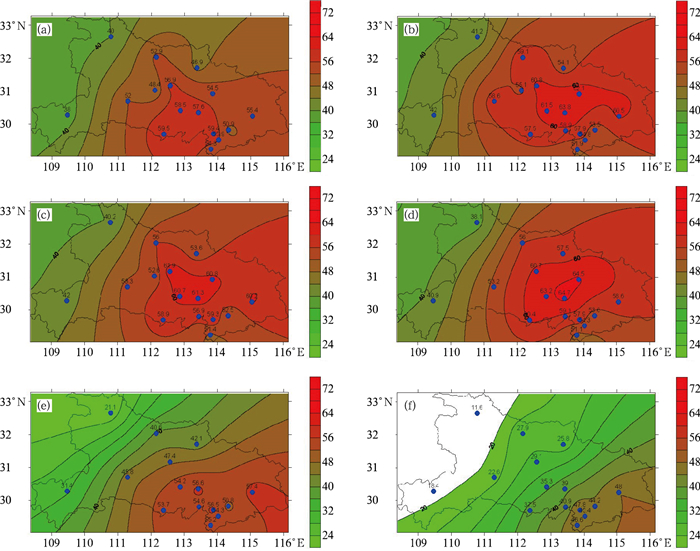

图 2显示了连续暴雨期间湖北地基GPS网监测的可降水量变化过程。强降雨期间全省可降水量分布维持着西低东高的形势,即鄂西南、鄂西北数值相对较小,江汉平原、鄂东南、鄂东北数值相对较大。28日08:00(图 2a),全省可降水高值中心出现在江汉平原南部石首到鄂东南赤壁一带,为59 kg·m-2以上;28日20:00(图 2b),高中心位于江汉平原仙桃到孝感一带,为62 kg·m-2以上;29日08:00(图 2c)高中心位于江汉平原钟祥到仙桃,为61 kg·m-2以上;29日19:30(图 2d)高中心位于江汉平原仙桃到孝感一带,为64 kg·m-2以上;30日08:00(图 2e)高中心开始东移至鄂东南黄石到江汉平原仙桃一带,数值减小到58 kg·m-2以下;30日20:00(图 2f)高值中心继续东移至鄂东南黄石到赤壁,数值没有超过48 kg·m-2。对照前面雨量分析发现,可降水量变化与降雨强度变化基本同步,即可降水量加大降水加强,可降水量减小降雨减弱。

|

图 2 2008年8月28日08:00 (a),28日20:00 (b),29日08:00 (c),29日19:30(d),30日08:00(e)与30日20:00(f)湖北地基GPS网监测可降水量(等值线间隔4 kg·m-2) Fig. 2 Precipitable water monitored by ground based GPS network of Hubei Province at 08:00 on August 28 (a), 20:00 on August 28 (b), 08:00 on August 29 (c), 19:30 on August 29 (d), 08:00 on August 30 (e), and 20:00 on August 30 (f), 2008 (unit: kg·m-2) |

分析这次湖北暴雨过程中较大范围整层水汽输送与辐合时,依据文献[10]采用下面公式计算水汽通量的纬向分量Qx和经向分量Qy:

| $ {Q_x} = \frac{1}{g}\int_{{p_t}}^{{p_s}} {qu{\rm{d}}p}, \;\;\;\;{Q_y} = \frac{1}{g}\int_{{p_t}}^{{p_s}} {qv{\rm{d}}p} $ | (1) |

其中pt表示积分顶层的气压300 hPa,ps代表积分底层的气压,取为地面气压,g为重力加速度,q为比湿,u和v分别是纬向风和经向风。计算采用国际单位,水汽输送通量单位kg·(m·s)-1。

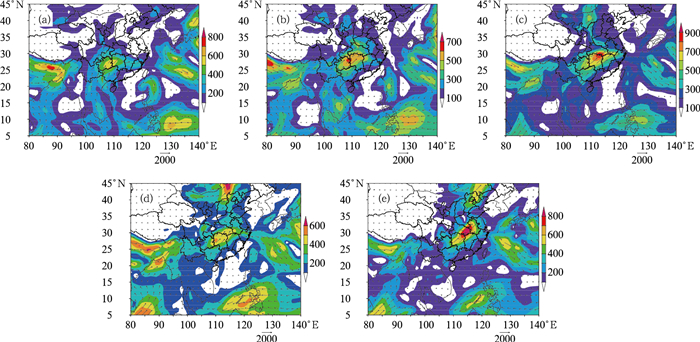

如图 3a所示,28日08时印度到中国南方整层水汽输送大值区有东、西两块,东部大值区位于贵州、湖南交界地带,中心数值超过500 kg·(m·s)-1,水汽主要来源于南海西部;西部青藏高原南侧也有大值水汽输送,中心数值超过700 kg·(m·s)-1。此时湖北大部水汽输送在100 kg·(m·s)-1以上,其中鄂西南达到200~300 kg·(m·s)-1。28日20时(图 3b)东、西两块水汽输送区中间有超过200 kg·(m·s)-1大值带连接,贵州、湖南大值输送中心增加到600 kg·(m·s)-1,湖北水汽输送也大量增加。此后水汽输送中心逐渐东移北上,强度增加,到29日08时(图 3c)中心移动到鄂南,数值达900 kg·(m·s)-1。29日20时(图 3d)我国南方整层水汽输送减弱,中心在湘西为500 kg·(m·s)-1。30日08时之前湖北大部为西南向水汽输送,30日08时(图 3e)开始鄂西北率先转变为西北向整层水汽输送,西部兴山等站降雨即将结束。30日20时(图略)湖北大部已经转变为西北向水汽输送,结果中部、西部降雨逐渐停止,东部降雨明显减弱。以上表明连续强降雨水汽源地在孟加拉湾和南海西部;主要是西南向整层水汽输送,当湖北省上空整层水汽输送转变为西北向时强降雨结束。

|

图 3 2008年8月28日08时(a)、28日20时(b)、29日08时(c)、29日20时(d)与30日08时(e)整层水汽输送(单位:kg·(m·s)-1) Fig. 3 Vertically integrated water vapor transport from ground to 300 hPa at 08:00 August 28 (a), 20:00 on August 28 (b), 08:00 on August 29 (c), 20:00 on August 29 (d), and 08:00 on August 30 (e), 2008 (unit: kg·(m·s)-1) |

28日08时湖北省最大整层水汽通量数值300 kg·(m·s)-1,全省6小时最大降雨量37.5 mm,30日14时湖北东部整层水汽输送超过800 kg·(m·s)-1,此后鄂东最大6小时降雨量仅仅25.4 mm;又如从29日02时到08时,湖北省范围最大整层水汽通量数值从800 kg·(m·s)-1增加到900 kg·(m·s)-1,6小时降雨量不增加反而减小,可见整层水汽通量数值大降雨不一定就强。

5 暴雨过程整层水汽辐合文献[11]表明,单位时间内降水量I近似地等于气柱中水汽辐合量,I除以水的密度即可得到单位时间内降雨深度。整层水汽辐合量的单位kg·(m2·s)-1,依据该文献气柱上限pt可取为400 hPa,I计算公式为:

| $ \begin{array}{l} I \approx - \frac{1}{g}\int_0^{{p_s}} {\nabla \cdot \left( {{\mathit{\boldsymbol{V}}_q}} \right)} {\rm{d}}p \approx \frac{1}{g}\int_{{p_s}}^{{p_t}} {\nabla \cdot \left( {{\mathit{\boldsymbol{V}}_q}} \right)} {\rm{d}}p\\ \;\;\;\; = \frac{1}{g}\int_{{p_s}}^{{p_t}} {\left( {\frac{{\partial qu}}{{\partial x}} + \frac{{\partial qv}}{{\partial y}}} \right)} {\rm{d}}p \end{array} $ | (2) |

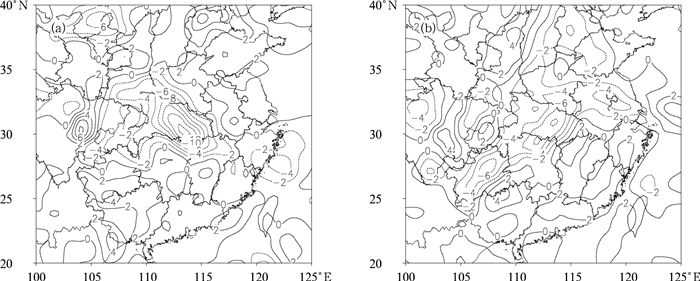

28日08-14时我国南方整层水汽辐合中心移动到湖北江汉平原,数值达-11.0×10-4 kg·(m2·s)-1,大值区长轴为西北-东南走向。如图 4a所示,14-20时整层水汽辐合中心仍然位于江汉平原,数值加强到-14.0×10-4 kg·(m2·s)-1,大值区长轴维持西北-东南走向,相应地鄂西北到江汉平原北部降雨加大。28日20时至29日02时辐合中心仍然在湖北维持,强降雨中心位于江汉平原北部。29日02-08时整层水汽辐合转变为东-西走向,湖北强降雨落区也相应地转变为东西走向。29日08-14时水汽辐合中心在鄂东维持但中心数值有所减小,结果导致降雨中心在鄂东维持但降雨减弱。29日14-20时整层水汽辐合中心出现在江汉平原南部,中心数值只有-6.0×10-4 kg·(m2·s)-1,全省6小时降雨均明显减弱到30 mm以下。29日20时至30日02时(图 4b),水汽辐合大值为东北-西南带状分布,其中心位于江汉平原到鄂东北,最大数值-8.0×10-4 kg·(m2·s)-1,期间6小时雨量大值也位于江汉平原到鄂东北一带,最强高达115.4 mm。30日02-08时湖北省最大辐合中心移动到鄂东北,相应地雨带南段降雨明显减弱,强降雨中心仍然位于鄂东北。30日08-14时鄂东北水汽辐合强度减弱,降雨也减弱到只有3站超过30 mm。30日14-20时全省水汽以辐散为主,结果全省降雨都下降到30 mm以下;此后全省维持水汽辐散,强降雨过程结束。

|

图 4 2008年8月28日14-20时平均(a)与29日20至30日02时平均(b)整层水汽通量散度等值线间隔2.0×10-4 kg·(m2·s)-1 Fig. 4 Time averaged vertically integrated divergence of water vapor transport from ground to 400 hPa from 14:00 to 20:00 on August 28 (a) and from 20:00 on August 29 to 02:00 on August 30(b), 2008 (unit: 10-4 kg·(m2·s)-1) |

一般来说,强降雨落区走向与整层水汽辐合中心位置走向对应较好;整层水汽辐合加强降雨强度加大,整层水汽辐合减弱降雨减弱,但两者尚不满足线性函数关系。

6 结论(1) 2008年8月28-30日连续暴雨期间500 hPa蒙古低槽东移南下,副高在广东、福建沿海维持;850 hPa西南低涡逐日东移北上并经历两次加深;850 hPa切变南侧西南风低空急流形成降雨开始,北侧出现偏东风低空急流降雨加强,西侧出现偏北风低空急流强降雨东移;地面冷空气从蒙古西部经河套地区东移南下影响湖北。

(2) 这次连续天气过程降雨经历了两次增强与两次减弱。第一次28日14时开始加强,29日08时减弱,主要发生在江汉平原北部到鄂东北,强雨区从西北-东南走向缓慢转变为东-西走向;第二次29日20时开始加强,30日08时减弱,主要发生地点也在江汉平原北部到鄂东北,强雨带为东北-西南向并逐渐向东移出。

(3) GPS资料分析表明可降水量加大降水加强,可降水量减小降雨减弱。连续强降雨过程水汽源地在孟加拉湾和南海西部;主要是西南向整层水汽输送,当整层水汽输送由西南向转变为西北向时强降雨结束;整层水汽通量大降雨不一定就强。强降雨落区走向与整层水汽辐合中心位置走向对应较好;整层水汽辐合加强降雨强度加大,整层水汽辐合减弱降雨减弱;但整层水汽辐合数值与降雨强度之间还不满足线性函数关系。

致谢:感谢湖北省气象局气象信息与技术保障中心提供自动气象站逐小时雨量资料。

林良勋, 吴乃庚, 黄忠, 等, 2009. 广东2008年罕见"龙舟水"特点及成因诊断分析[J]. 气象, 35(4): 43-50. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.04.006 |

郁淑华, 2004. 一次华西秋季大暴雨的水汽分析[J]. 高原气象, 23(5): 689-696. |

王海东, 李怀川, 吴正可, 2008. 一次低涡东移引发的大暴雨过程诊断分析[J]. 暴雨灾害, 27(4): 341-345. |

武麦凤, 王旭仙, 孙健康, 等, 2007. 2003年渭河流域5次致洪暴雨过程的水汽场诊断分析[J]. 应用气象学报, 18(2): 225-231. DOI:10.11898/1001-7313.20070238 |

刘芸芸, 何金海, 梁建茵, 等, 2006. 亚澳季风区水汽输送季节转换特征[J]. 热带气象学报, 22(2): 138-146. |

王新敏, 宋自福, 张霞, 等, 2009. 一次西南涡路径预报偏差分析及数值模拟[J]. 气象, 35(5): 18-25. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.05.003 |

顾清源, 肖递祥, 黄楚惠, 等, 2009. 低空急流在副高西北侧连续性暴雨中的触发作用[J]. 气象, 35(4): 59-67. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.04.008 |

曹晓岗, 张吉, 王慧, 等, 2009. "080825"上海大暴雨综合分析[J]. 气象, 35(4): 51-58. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.04.007 |

毕研盟, 毛节泰, 毛辉, 2008. 海南GPS网探测对流层水汽廓线的试验研究[J]. 应用气象学报, 19(4): 412-419. DOI:10.11898/1001-7313.20080404 |

谢坤, 任雪娟, 2008. 华北夏季大气水汽输送特征及其与夏季旱涝的关系[J]. 气象科学, 28(5): 508-514. |

朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等, 1992. 天气学原理与方法(第三版)[M]. 北京: 气象出版社, 637-643.

|

2010, Vol. 36

2010, Vol. 36