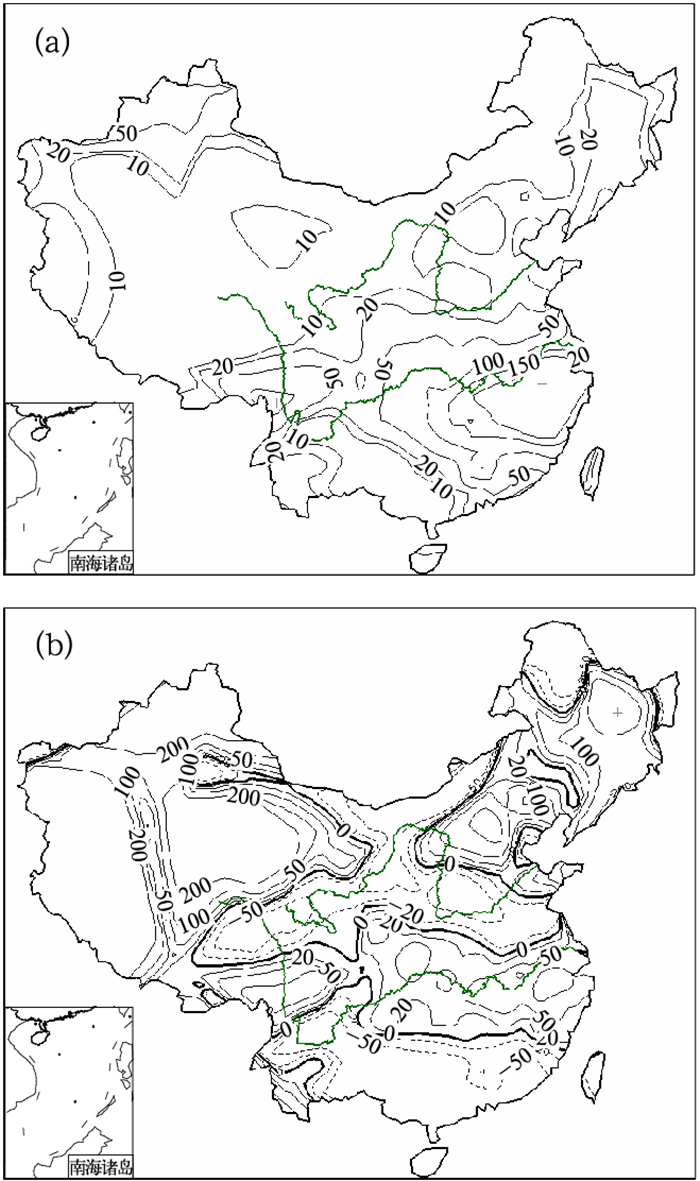

3月,全国平均降水量为32.3 mm,较常年同期(28.1 mm)偏多4.2 mm。西北地区中部和东北部及内蒙古大部、新疆中南部、西藏中西部、云南东部、贵州西南部、广西西北部、川西高原南部、海南等地降水量不足10 mm,全国其余大部地区降水量一般有10~100 mm,其中,江淮南部、江汉东南部、江南大部降水量达100~300 mm,局部地区在300 mm以上(图 1a)。

|

图 1 2010年3月全国降水量(a)(单位:mm)和降水量距平百分率(b)(%)分布 Fig. 1 Distribution of precipitation (a, unit: mm) and precipitation percentage anomalies (b, unit: %) over China in March 2010 |

月降水量与常年同期相比,西北地区西部、东北大部、华北大部、黄淮东部、江淮西南部、江南东北部及内蒙古东南部、西藏西北部和东南部、四川西部等地偏多5成至2倍,西北地区西部的部分地区偏多2倍以上;华南及贵州西南部、云南北部和东部、川西高原南部、西藏东北部、青海东部和南部、宁夏、内蒙古西部和东北部、黑龙江西北部等地偏少5~8成,其中海南、广西中西部等地偏少8成以上;全国其余地区接近常年同期(图 1b)。

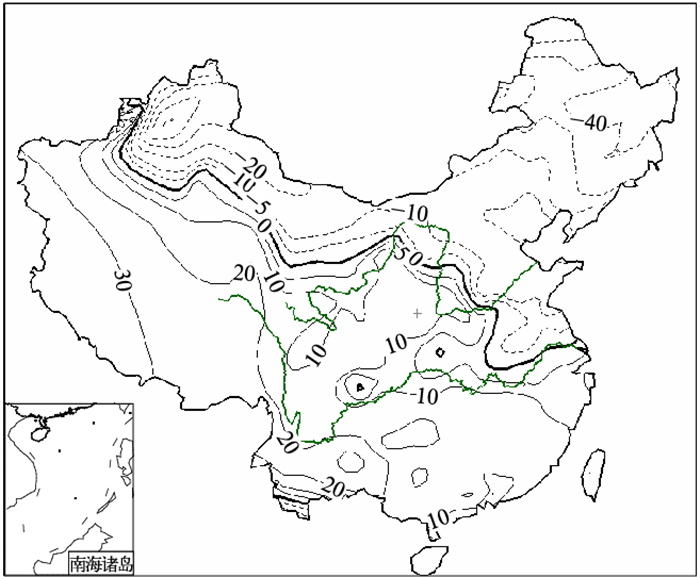

1.2 气温3月,全国平均气温为3.4 ℃,接近常年同期(3.2 ℃)。月平均气温与常年同期相比,东北、华北中东部及内蒙古大部、山东中东部、新疆北部等地普遍偏低1~4 ℃,局地偏低4 ℃以上;全国其余地区接近常年同期或偏高,其中,云南东部、贵州西南部、广西西北部、新疆南部、西藏大部、青海西部等地偏高2~4 ℃(图 2)。

|

图 2 2010年3月全国平均气温距平分布(单位:0.1 ℃) Fig. 2 Monthly mean temperature anomalies (unit: 0.1℃) over China in March 2010 |

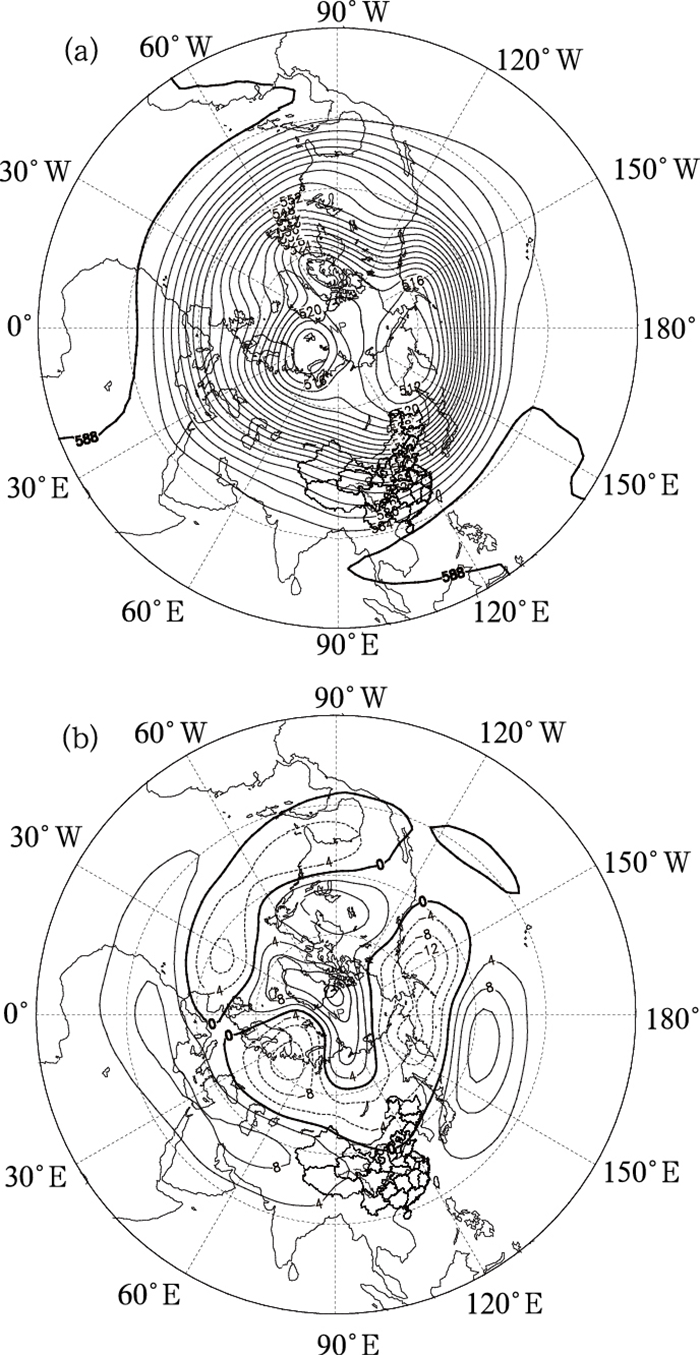

从北半球500 hPa月平均高度场(图 3a)和平均高度距平场(图 3b)中可以看到,北半球高纬度地区有3个不同强度的极涡,中心分别位于亚洲东西伯利亚、新地岛西北部和加拿大北部地区,中心强度分别为5120 gpm、5120 gpm、5160 gpm。与多年平均相比,东西伯利亚和新地岛附近的高度场偏低约120 gpm,而加拿大北部地区存在显著正距平,表明美洲大陆高纬度地区极涡明显偏弱。

|

图 3 2010年3月北半球500 hPa月平均位势高度(a)及距平(b)(单位:dagpm) Fig. 3 Monthly mean 500 hPa geopotential heights (a) and anomalies (b) in the Northern Hemisphere In March 2010(unit:dagpm) |

由于极地附近存在三个极涡中心,在500 hPa中高纬度地区环流呈现三波型分布(图 3a),三个大槽位置与北半球冬季对流层中层平均槽的位置较为接近,但是从槽的强度来看,整个北美大陆上高度为正距平(图 3b)表明北美大槽仍然偏弱,欧亚中高纬地区虽然有高度负距平,但是由于东半球40°N以南除我国东北部以外的大部地区高度场偏高,平均大槽向南伸展较弱,欧亚地区的两个大槽也相应较弱。

2.3 南支槽与西太平洋副热带高压从月平均高度场(图 3a)可以看到,本月南支槽大约位于100°E附近,较多年平均位置略偏东,强度偏弱。西太平洋副热带高压呈东西带状分布,与常年同期相比明显偏强,特别是副高西脊点西伸至印度洋一带。

2.4 环流演变与我国天气3月上旬初,亚洲大陆中高纬地区呈一脊一槽的环流形势。60°E的乌拉尔山附近有一强的高压脊,该脊向北伸展至新地岛,而在90°E以东的广大地区是一个近乎纬向的宽广的低压槽,贝加尔湖西北部有一高空低涡。乌拉尔山高压脊后强的暖平流输送造成高压脊逐渐向东北方向发展,至上旬中期基本控制60°N以北的亚洲高纬度地区,从上旬平均位势高度场(图 4a)也可以看到,乌拉尔山高压脊的脊线在高纬度地区是逐渐向东北伸展的,表明这一时期高压脊的发展较为强盛。由于高压脊的发展,6日前后,亚洲中纬度地区形成一个东西向的横槽。随着高压脊主体东移,脊前偏北气流使得冷空气不断补充南下。冷空气使横槽南压的同时逐渐转竖,给我国造成一次大范围的大风降温和降水天气。10日高空槽东移出海后,我国大部地区被西北气流控制,亚洲中高纬度逐渐演变为两槽一脊的形势。

|

图 4 2010年3月上(a)、中(b)、下(c)旬平均500 hPa位势高度(单位:dagpm) Fig. 4 The mean 500 hPa geopotential heights at the first (a), middle (b) and last (c) ten-days in March 2010 (unit: dagpm) |

11日乌拉尔山地区的低槽开始发展加深,并且在巴尔喀什湖北部形成一个切断低涡,该切断低涡和位于我国东北地区的低涡加强发展使得两个低涡中间的高压脊分裂为两段,由于北段高压脊的强烈发展,在亚洲高纬度地区出现一明显的阻塞高压,高压中心位于90°E、70°N附近,平均场上高压脊的位置也较上旬显著偏东(图 4b)。12日与切断低涡相伴的低槽已经移至我国新疆西部地区。伴随着低槽的东移,冷空气开始自西向东影响我国,给我国中东部大部地区带来了降温降水天气。16日后中纬度高空槽移出我国,冷空气过程逐渐结束。

22日咸海北部高压脊再次加强并东移,25日高压脊已移至95°E附近,强度达到最强,伴随着高空脊的东移,我国又出现一次冷空气过程,在这次过程中,全国大部地区出现了大风降温天气,黄淮以南出现了较强降水天气。26日高压脊前的高空槽出海后,大陆上盛行西北气流,北方地区降水较少,气温逐渐回升。与上中旬相比,下旬平均高度场上环流较平直,阻塞高压相对较弱(图 4c)。至29日,乌拉尔山地区高压脊才再次发展,亚洲大陆中高纬地区又回到一脊一槽的环流形势。

3 冷空气活动本月我国出现了三次较明显的冷空气过程,分别是3月4—9日全国强冷空气过程, 12—17日全国中等强度冷空气过程, 22—26日全国中等强度冷空气过程(南方达到强冷空气标准)。受冷空气影响,本月江南南部、华南及新疆西南部、内蒙古中西部、甘肃中西部、云南东部、贵州大部、四川东南部等地最大降温幅度有12~16 ℃;其中新疆西南部、福建西部、江西南部、广东大部、广西中东部、贵州南部等地降温达16 ℃以上。

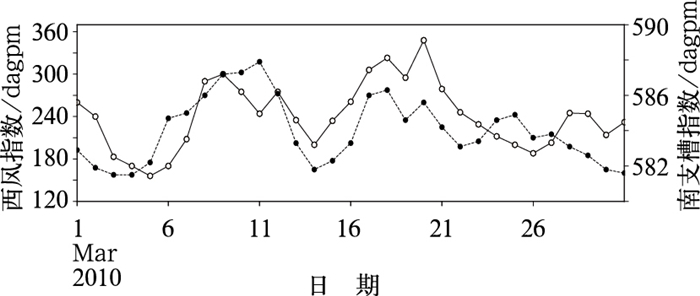

图 5给出了3月西风指数和南支槽指数。从图 5可以看到,三次较强的冷空气活动均对应着中高纬度环流的调整。4日冷空气影响我国前已经有纬向环流向经向环流的转变,冷空气在蒙古国一带堆积,6日,500 hPa冷涡中心位于贝加尔湖一带,中心温度达到-48 ℃,8日,贝加尔湖西南方的地面高压中心强度高达1075 hPa。受冷空气向南爆发,中纬度横槽转竖以及地面高压南下的影响,4—9日,我国自西向东、自南向北出现大范围大风降温天气。新疆北部、青海中北部、甘肃河西走廊、内蒙古大部、东北大部先后出现4~6级风,新疆山口风力达到8级。新疆天山地区和南疆盆地、甘肃河西地区、内蒙古大部、华北大部、东北大部、黄淮、江南东部、华南大部等地降温达6~10 ℃,局部地区达到12~16 ℃。

|

图 5 2010年3月西风指数(实线)和南支槽指数(虚线)逐日演变曲线(单位:dagpm) Fig. 5 The daily variations of westerly index (solid line) and the south branch trough index (dashed line) in March 2010 (unit: dagpm) |

9—12日期间,由于南支系统相对较弱,我国南方大部地区没有出现明显降水。12日,南支槽开始加深,西南暖湿气流也随着南支槽的加深而加强,同时西风指数再次明显下降,另一股冷空气从新疆开始自西向东影响我国。15日,高空冷涡中心温度达到-40 ℃,对应贝加尔湖西南方的地面高压中心强度达到1050 hPa。受冷空气影响,12—17日,我国中东部大部地区自北向南出现了6~8 ℃, 局部12~16 ℃的降温天气。新疆北部、内蒙古大部、东北大部、山东半岛等地出现4~6级偏北或偏南风,新疆山口地区瞬时风力达到10级。同时,南下的冷空气与西南暖湿气流给江淮、江南、华南等地带来了一次大到暴雨过程。

22—26日,冷空气再次沿着西北路径影响我国,环流经向度第三次加大。在此次冷空气过程中,高空冷涡位置偏北,基本位于贝加尔湖以北地区,冷涡中心以及地面高压中心强度分别达到-48 ℃和1055 hPa。西北地区中东部、内蒙古中东部、江淮中西部、江汉、江南、四川盆地等地降温6~10 ℃,贵州南部、江西南部等地降温超过16 ℃。青海西部、内蒙古大部出现4~6级风。在此期间,南支波动较多,伴随着南支短波系统的东移,我国南方大部出现了小到中雨,局部大到暴雨的天气。

4 降水天气过程本月我国出现了7次较为明显的降水过程,表 1列出了这7次降水过程的起止时间、影响系统和主要落区。3月4—8日江淮、江汉、江南、华南等地出现中到大雨,其中江淮南部、江南北部等地出现暴雨。下面针对这次过程中江南北部出现的暴雨进行简单分析。

|

|

表 1 2010年3月主要降水过程 Table 1 Main precipitation processes in March 2010 |

5日08时500 hPa高度场上(图略),乌拉尔山地区存在阻塞高压,高压脊线向东北方向伸展至120°E,贝加尔湖至我国东北地区为一个宽广的低压槽,中纬度锋区上有短波槽自西向东移动,同时南支锋区也比较清楚。850 hPa上淮河以北为东北气流,江淮南部为西南气流,江淮地区存在一个明显的暖式切变线,低空最大风速中心24 m·s-1,急流轴位于广西北部至福建北部一带,急流前方的暴雨区存在显著的风速辐合,急流核附近地区温度露点差仅为1 ℃,然而在急流前方的浙江北部温度露点差却高达30 ℃左右,表明低空急流正将南方大湿度的空气向暴雨区输送,在江南北部产生强烈的辐合上升,造成暴雨。随着冷空气进一步南下,6日08时,低空急流移至福建沿海一带(图略),江南北部的暴雨过程结束,冷暖空气在福建境内辐合,给福建带来暴雨天气。

5 沙尘天气 5.1 概述3月,我国共出现7次沙尘天气过程,次数比近10年同期(4.2次)偏多,其中一次为强沙尘暴、3次沙尘暴和3次扬沙天气。发生时段集中于中下旬。11日,我国出现2010年首次沙尘天气过程,发生时间比常年偏晚, 是2001年以来最晚的一年。19—22日的强沙尘暴过程,影响范围最广,累计影响了我国21个省(市、区)。3月份全国平均沙尘日数为0.8天,比常年同期偏少0.5天,但为2003年以来最多。空间分布上,西北中部及西藏中西部、新疆西南部等地偏少2~4天,局部地区偏少4天以上;西北地区东南部及内蒙古中部、新疆东南部部分地区偏多1~2天,局地偏多2~3天(图略)。

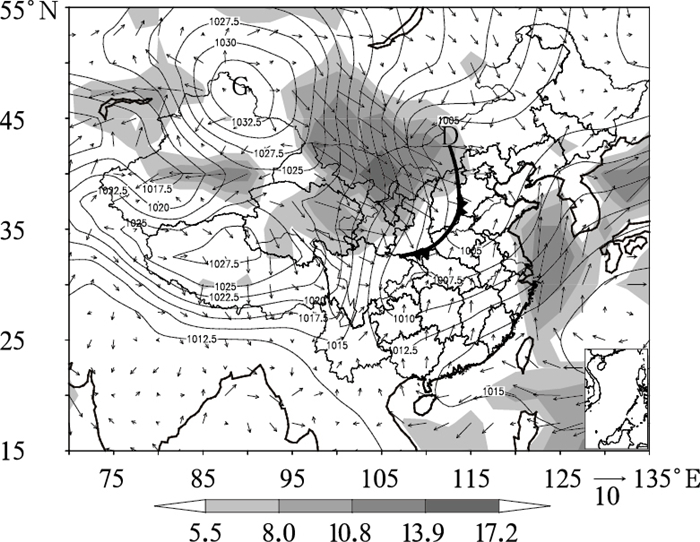

5.2 19—22日强沙尘暴过程分析受蒙古气旋和冷锋共同影响,3月19—22日,新疆南疆盆地、青海北部、甘肃中西部、内蒙古中西部、宁夏、陕西北部、华北、黄淮北部等地出现扬沙和沙尘暴,其中内蒙古西部部分地区出现了强沙尘暴,局部地区能见度不足100 m,黄淮南部、江汉、江淮、江南东北部出现浮尘。这次强沙尘暴过程强度强,影响大,是今年入春以来范围最大,强度最强、影响最大的一次沙尘天气过程。

自2009年12月份以来, 西北地区东部、内蒙古西部、华北等地降水较少,温度偏高,浅层土壤相对湿度较低[1-3],给这次强沙尘暴天气提供了一定的有利的条件。19日20时,500 hPa巴尔喀什湖地区的高压脊较前期发展加强,环流经向度增大(可从图 5中西风指数的变化看到),同时蒙古国东部至我国河套一带有一高空短波槽,由于巴尔喀什湖高压脊的强烈发展使得脊前槽后西北气流强盛,在内蒙古西部出现急流核,急流中心附近风速高达62 m·s-1。850 hPa上内蒙古河套地区处于暖区中,但内蒙古西部有一个明显的冷槽,同时风速也达24 m·s-1,表明该地区存在强冷平流(图略)。地面气压场上(图 6),高压中心位于我国新疆北部,中心气压超过1040 hPa, 内蒙古中部气旋发展相对较弱,气旋西侧由于有很强的气压梯度风速较大,平均风速为6~7级,瞬时风力超过8级,在强风速中心附近出现了强沙尘暴。伴随地面高压东移,气旋冷锋也东移南下,沙尘区域也向东向南移动,20日08时,冷锋已经南压到长江流域,江南北部也出现浮尘天气。21日,从新疆西部有补充冷空气东移,21—22日我国甘肃、内蒙古中西部、陕西北部等地仍然出现了沙尘天气。

|

图 6 2010年3月19日海平面气压场(单位:hPa)、1000 hPa风矢量场以及风速大于4级的区域(阴影) Fig. 6 Sea level pressure (unit:hPa), wind vector and the area of wind speed higher than the fourth scale (shaded) at 1000 hPas |

3月1—21日,西南地区东南部、华南中西部及西藏中北部、青海东部和南部、宁夏南部等地降水量不足10 mm,较常年同期偏少5~8成,其中云南大部、贵州西南部、川西高原南部、广西西北部和东南部、海南、西藏北部偏少8成以上。同时,上述地区气温普遍偏高1~4 ℃。温高雨少导致这些地区气象干旱持续发展。云南、贵州、广西西部、四川南部等地由于去年秋季以来降水匮缺,干旱最为严重。31日气象干旱监测显示,云南北部和东部、贵州西部和南部、广西大部、广东西部、海南大部、川西高原南部、西藏中北部、青海东部和南部、宁夏南部等地存在中度以上气象干旱,其中云南东部、贵州西南部、广西西北部、广东西南部、西藏北部、青海南部的局部地区存在重度气象干旱,局地达特旱。

6.2 我国部分地区遭受风雹灾害本月我国闽、粤、湘、冀、豫、鲁、陕、甘、内蒙古9个省(区)的局地遭受大风冰雹灾害,共造成160多万人受灾,3人死亡,农作物受灾面积4万余公顷,直接经济损失约12亿元。其中,福建、陕西、湖南局地受灾较重。

张江涛, 李勇, 2010. 强冷空气影响我国大部全国降水分布不均[J]. 气象, 36(3): 136-139. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.03.020 |

徐辉, 2010. 2010年1月大气环流和天气分析[J]. 气象, 36(4): 140-144. |

田伟红, 2010. 2010年2月大气环流和天气分析[J]. 气象, 36(5): 135-139. |

2010, Vol. 36

2010, Vol. 36