世界气象组织的热带气象研究工作组(WGTMR)制订全球热带气象研究计划(TMRP)。2007年之前,热带气象研究内容有6个部分(Components),即热带气旋、季风、热带有限区数值预报模拟和产品的业务应用、中低纬度天气系统的相互作用、热带干旱和造雨系统以及热带天气系统的气候变化。其中热带气旋部分又分为T1,T2和T3(形成、路径、强度;气候变化影响;登陆),季风部分又分为M1, M2和M3(东亚季风、亚洲和非洲季风、美洲季风),后来又成立了东亚季风国际委员会(IPEAM)与M1并行。2007年3月TMRP对此结构作了改革,将热带气象研究计划集中在两个领域,即热带气旋和季风。将原来的数值预报和模拟、中低纬度相互作用、气候变化影响,热带造雨系统和干旱等都分别归入到这两个领域。这样一来,使得热带气象研究计划变得高度集中,突出重点、抓住关键。但热带地区干旱的研究近年来处于低潮。

自然灾害可以分为急性(Acute)和慢性(Chronic)两种,急性灾害在分秒之间便可拔树倒屋、水库崩溃、山洪爆发、堤岸垮塌、洪水泛滥、死伤无数。台风(Typhoon)、飓风(Hurricane)、气旋性风暴(Cyclonic storm)以及持续不断的季风雨都属急性灾害。而热带干旱和沙漠化为慢性气象灾害,这种慢性灾害的形成机理与急性灾害完全不同,而其灾害可能更为严重。

热带地区大气运动的机理与中高纬度有本质差异。中高纬度大气运动理论和运动方程是建立在地转近似的基础上。在热带地区,即f(折向参数)低值区地转近似就不能完全成立。适合于中高纬度的大气运动方程并不适合来描述热带地区的大气运动。另外,中高纬度大气温度分布存在强经向梯度,斜压位能释放是大气运动的主要能源。而热带地区温度分布较均匀,并不存在强的温度梯度,大气近于正压,潜热释放是驱动热带环流系统的主要能源。f低值和水汽潜热释放为其主要能源,这是热带大气运动的两个主要特征。

如上所述,热带天气系统猛烈,给人类带来的灾害深重。驱动热带大气运动的理论也与中高纬度不同,因此热带气象有其独特的发展空间。

1 热带气象灾害 1.1 热带气旋在全球范围内,比地震、海啸、火山爆发、洪水泛滥杀伤力更强、更为频繁的灾种是热带气旋(台风、飓风、气旋性风暴)。一个超强气旋性风暴Bhola于1970年11月袭击孟加拉湾(Bay of Bengal)一次竟夺走30万人生命,远比2004年12月26日北印度洋苏门答腊(Sumatra)海底地震引起大海啸(Tsunami)死亡的人数更多。1991年4月,另一个孟加拉湾超强气旋性风暴Gorky袭击了同一地区,竟夺命13.9万。

近年来,热带气旋灾害同样很严重。2005年北大西洋有多次强飓风袭击美国南部,其中最为严重的是飓风卡特里娜(Katrina),它在登陆佛罗里达南端时仅为最弱的1级飓风,但在进入墨西哥湾(Gulf of Mexico)后,一路飙升为最强的5级飓风,登陆时为4级飓风。这个飓风引起的暴潮和暴雨洪水将一座名城新奥尔良(New Orleans)淹没(图 1),造成一千数百人死亡,经济损失为美国历史之最。

|

图 1 飓风Katrina在墨西哥湾一路加强,袭击了Louisiana州的New Orleans(NOAA) Fig. 1 Hurricane Katrina intensified all the way in Gulf of Mexico, and hit New Orleans City in Louisiana |

2006年西北太平洋超强台风桑美(Saomai, 0608) 登陆浙江南端,造成福建、浙江500余人死亡,直接经济损失200亿。Saomai和Katrina共同之处是登陆前突然加强。Katrina的加强和墨西哥湾海面高海温有关,而Saomei与另一个台风宝霞(Bohpa, 0609) 向它输送正涡度有关。

2007年一个阿拉伯海(Arabian Sea)的超强气旋性风暴(Super cyclonic storm)Gonu袭击了阿曼湾(Gulf of Oman),给这一带造成了严重经济损失。

2008年,一个孟加拉湾超强气旋性风暴纳尔吉斯(Nargis)在孟加拉湾中部突然转向东北移动,袭击了缅甸伊洛瓦底三角洲(Ayeyarwady Delta),造成缅甸10万人死于Nargis风暴。

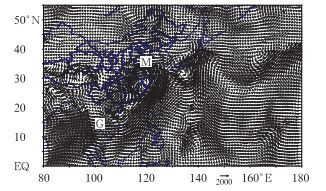

2009年西北太平洋台风莫拉克(Morakot, 0908) 袭击了我国台湾和东南沿海地区,登陆台湾前移速突然减慢,移向转向偏北。它在台湾的雨量竟达到1623.5 mm/24 h,成为我国第三位的最大日降雨量。在台湾引起泥石流和洪水泛滥,拔树倒屋、吞没村庄,造成重灾。它在台湾登陆后穿过台湾海峡,也给浙江带来重创。Morakot在台湾的移速减慢、停滞、方向转折,下了特大暴雨。这和另一个台风天鹅(Goni, 0907) 的相互作用有关(图 2)。

|

图 2 2009年8月10日00Z整层水汽通量图显示Morakot与Goni的相互作用(NCEP) (M为Morakot,G为Goni) Fig. 2 Moisture flux in whole level in 00Z 10 August 2009. It shows the interaction between binary typhoons Morakot (0908) and Goni (0907) |

和热带气旋一样,季风也是一种全球性现象,全球各大洲都存在季风活动。例如美洲季风、非洲季风、大洋洲季风(或澳大利亚季风)等,但尤以东亚和南亚季风最为突出,季风雨灾也最为严重。我国的梅雨(Meiyu or Plum rain)或日本的Baiu,韩国的Changma或Jangma,这种在东亚产生连绵不断的降雨和暴雨,便是东亚季风(East Asian monsoon)的产物。南亚季风也特别显著,南亚季风雨季同样会出现一场又一场的大暴雨,给印度等国带来灾难。1991和1998年,我国出现了特强梅雨,1991年雨季始于5月18日,停于7月13日,雨期近两月之久。江淮地区总雨量达700~1200 mm。这次长达57天的梅雨为历史罕见[1]。1991和1998年的强梅雨给我国造成重灾。

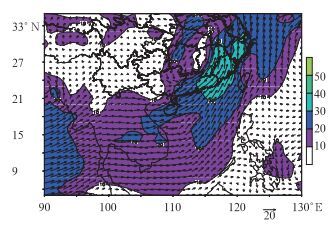

当季风涌(Monsoon surge)与登陆热带气旋的残涡(Remnant)相互作用时,这样的季风将会产生更强的暴雨。2006年7月,华南和南海盛行西南季风,14日强热带风暴碧利斯(Bilis, 0604) 登陆闽北,登陆后的残涡与季风涌相互作用(图 3)不仅使得残涡获得能量而维持不消,并出现持续特大暴雨[7],华南地区降雨总量200~500 mm,局部500~700 mm,这场季风加残涡的暴雨给华南地区带来重灾,造成800余人死亡,经济损失340多亿。

|

图 3 2006年7月16日00时850 hPa流场(m·s-1)和水汽通量(g·(cm·hPa·s)-1), 显示季风涌与Bilis残涡的相互作用(NCEP) Fig. 3 The 850 hPa stream field (m·s-1) and water vapor flux (g·(cm·hPa·s)-1) at 00 BT 16 July 2006. It shows the interaction between monsoon surge and the remnant of Bilis (0604) |

冬季风也同样可造成严重灾害,甚至超过夏季风灾害。2008年1月初到2月,中国中东部地区遭受冬季风引起的冰冻雨雪(Frozen rain and snow storm)灾害,持续20来天的大范围冰冻雨雪是由高纬度稳定的中阻塞、中纬度大陆低压和低纬度南支波动共同造成,经济损失高达145亿多,一百余人丧生。

季风在全球其他各州也同样造成严重经济损失和人员伤亡。

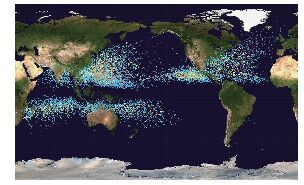

1.3 热带气象的新事件(New Findings)全球大洋,除了赤道两侧5°之内的环球带状洋区和东南太平洋、南大西洋少有台风或飓风生成,其他6大洋区(西北太平洋、东北太平洋、北大西洋、西南太平洋、南印度洋、北印度洋(孟加拉湾和阿拉伯海))每年都有台风、飓风或气旋性风暴频繁地发生(图 4),但如今出现了一些意外。

|

图 4 1985—2005年全球热带气旋活动分布(国家气象中心) Fig. 4 Global view of tropical cyclones distribution during 1985-2005 (after NMC of China) |

2001年12月27日,在新加坡以东的南海南部1.5°N的赤道洋面上竟然首次发生了一个台风Vamei(画眉),它向西运动登陆马来半岛并穿过马六甲海峡和苏门答腊进入北印度洋,给马来西亚和新加坡带来了灾害。

更有甚者,2004年11月28日,在马尔代夫西南侧0.7°N阿拉伯海的赤道洋面上生成了一个气旋性风暴(相当于台风强度)Agni,生成后向偏西方向移动,最后登陆索马里。这两个台风和气旋风暴出现在折向参数f≈0的环境中,是对台风生成理论的挑战。

南大西洋虽有热带气旋出没,但从来没有发展到飓风的程度。自从有气象卫星探测的年代里,并未发现过飓风。但是,2004年3月,在南大西洋首次发现了一个飓风Catarina。据分析[2],南大西洋因海面温度和风速垂直切变两个条件不满足,难以生成飓风。2004年3月,这一海域满足了此两条件。这个飓风的路径很怪,它先远离巴西大陆向东移去,后又折回西行,登陆巴西的Santa Catarina州而得此名。1级飓风Catarina给巴西造成重创。

日本每年平均登陆台风约为2.6个,但2004年竟然有10个台风登陆日本形成很强的距平。

热带气象出现这些异常现象,人们不禁会联想到,这种异常是否和全球变暖(Global warming)有关?海温变暖是否会使往常不生台风的海面也出现了台风?全球变暖是否会使台风的偏北路径或转向路径增多?另有一些事实附和着这种猜想,例如登陆美国的飓风近年来有增加趋势,登陆我国台湾和浙闽的台风也有增加趋势。而西行进入南海,登陆海南岛的台风则有下降趋势[3]。对此,究竟是自然周期变化,还是全球变暖影响?因为卫星探测的年代尚短,现代资料与历史资料的可比性存在问题,因此对这样的猜测还存在不确定性,缺少足够的证据来证实这样的推断。热带气象中这一敏感问题目前正在研究中。

2 热带气旋研究 2.1 THORPEX计划在世界天气研究计划(WWRP)中,与热带气象研究计划(TMRP)平行的另一个全球性计划即观测系统研究和可预报性试验,代号为THORPEX(The Observing system Research and Predictability EXperiment)。这是一个庞大的旨在改进全球天气预报技术的长期性计划。其总体科学目标为:

*提高对影响灾害性天气(High impact weather)可预报性因素(从全球到区域)的认识。

*推动发展交互式的天气预报系统。

*研究短期(1~3天),中期(3~7天)和1~2周的预报问题,尤其是介于气候与天气之间中间地带(Middle Ground)的预报问题。

*发展一种方法来评估预报技术改进对经济和社会的价值。

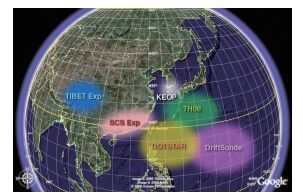

2.2 T-PARC和TCS08计划THORPEX的研究范围是全球的,也包括提高热带天气系统的预报能力。其中一部分是针对太平洋和亚洲地区的,该研究计划的代号为T-PARC(THORPEX Pacific Asian Regional Campaign),它覆盖了整个西北太平洋和亚洲(图 5),并于2008年汛期实施。T-PARC的科学目标是要了解影响西北太平洋和亚洲灾害性天气可预报性的因子,其中包括台风。还要研究高分辨率非静力模式和资料同化技术来提高预报能力。研究适应性观测(Adaptability observation)的对策和目标观测(Target observation)对减少预报误差的作用。研究这一地区灾害性天气(含台风)过程的机理,并要改进集合预报(Ensemble forecast)系统。

|

图 5 T-PARC覆盖的范围和相关的试验项目(WWRP) Fig. 5 The major programs associated with T-PARC |

T-PARC对台风试验采用施放漂流气球探测方案(Drifting-sonde)研究台风的转向和变性(Extratropical transition)等过程的机理。

2008年美国制定了另一个台风外场科学试验计划,代号为TCS08(Tropical Cyclone Structure-2008), 并将TCS08与T-PARC进行合作试验,并已于2008年8—9月实施。TCS08+T-PARC合作试验的科学目标只对准台风研究。包括台风的形成、结构和结构变化,台风的转向运动,台风的变性(ET)和下游效应(Down stream impact)。

2.3 其他热带气旋外场试验在过去8年中,各国开展了热带气旋外场科学试验(Field Program),这些试验推进了对热带气旋的研究和了解,这些试验的代号(Acronym)和科学目标如下:

* TOST(THORPEX Observation System Test):该试验在大西洋实施,主要研究美国东海岸飓风的变性过程。

* CBLAST(Coupled Boundary Layer Air Sea Transfer):该外场试验研究在强风背景下,热带气旋结构和强度变化的机制。同时也研究近海台风因地形引起的路径转折(turning).

* RAINEX(Hurricane Rainband and Intensity change EXperiment):该试验于2005年用飞机对三个飓风(Karrina、Ophelia、Rita)作了探测,研究热带气旋内核(Inner core)与外雨带相互作用对强度变化的影响。

* ATCCIP(Australia Tropical Cyclone Coastal Impact Program):该项目旨在发展减轻登陆热带气旋对沿海地带影响的途径。

* DOTSTAR(Dropsonde Observation for Typhoon Surveillance near the TAiwan Region):该试验在台风外围用飞机下掷探空仪来取得资料,传输到预报中心的台风预报模式中,其目标为改进台风路径预报。该试验是由中国台湾设计并实施的。

* CLATEX(China LAndfalling Typhoon EXperiment):中国登陆台风试验是于2002年实施的。其科学目标是了解登陆台风边界层的特点,以及边界层能量输送对台风强度变化的影响。结果发现,台风登陆时湍流(Turbulence)发展迅猛,边界层竟可抬升到5 km左右,但次日即可恢复到原位。另外,登陆台风边界层潜热向上传输对近海台风加强有重要作用。

2.4 几个热点问题的研究 2.4.1 登陆世界上一些受热带气旋侵害的国家,对登陆问题的研究倍加重视。最近8年来热带气旋研究有较大进步的是对登陆热带气旋(Landfalling tropical cyclones)的研究。所谓登陆台风,包括登上陆面的台风和在近海向海岸移去的台风。研究内容包括登陆点预报、近海台风的突然加强和衰减、登陆台风残涡在陆上的维持、复苏和变性、台风降雨强度和分布(Rain rate and distribution)、入海台风的加强、登陆台风大风结构、登陆台风风暴潮、地形对登陆台风结构和暴雨的影响、台风残涡中中尺度强对流运动的发展等。其中定量估计雨强和分布(QPE)以及登陆台风降雨的定量预报(QPF)有一个新的发展,这个进步是近年来遥感资料(Remotely sensed data)应用、有限区模式和资料同化技术改进的结果。目前登陆台风甚短时降雨预报(VSRF)可用QPF相应的数值模式来做。

2.4.2 结构和结构变化热带气旋结构和结构变化包括强度变化是另一个重点研究领域。结构和结构变化可归结为三方面原因:(1) 环境大气强迫作用(External atmospheric forcing), 这方面的过程主要有环境风切变(Surrounding prevailing wind shear)、高空流出气流的辐散场、低层环境的水汽输送和涡块(Positive vorticity bulks)合并等。环境强迫对热带气旋结构和结构变化起着重要作用。(2) 热带气旋内部的动力作用(Inner dynamics)。热带气旋内部存在着不同的中小尺度环流系统,例如内核眼墙(Inner core eyewall)、螺旋雨带(Spiral rain band)、双眼云墙(Concentric eye wall)、台前飑线(Squall line)、台风倒槽(Inverted trough)、中尺度切变线(Mesoscale wind shear)、台风内小涡(Vortices)、台风中的龙卷(Tornadoes or spouts)。这些中小尺度系统在台风内的活动,影响着台风的结构和强度变化,同时也影响着台风大风、降雨等的强度和分布。台风母体是如何“孕育”(Spawn)着中小尺度系统,它们和母体的物理联系、和母体之间的能量交换和转化、它们是如何发生和成长的?台风内部动力学是十分引人关注的。(3) 海洋强迫作用(Oceanic forcing)。海洋是孕育台风的温床,也是杀灭台风的场所。东南太平洋和南大西洋难以生成热带气旋。有的南海台风移入低海温区便迅速减弱消亡。当台风在海面停滞少动,深部冷海水上翻(Upwelling)降低台风所在海面温度,台风便会衰减。当一个台风进入到前一个台风遗留下来的冷尾迹(Cold trail),也会使其减弱。海洋与大气的相互作用和海洋表面温度对台风结构和结构变化(含强度变化)起着十分重要的影响。

2.4.3 路径过去8年较多的研究是发展路径预报方法,尤其是路径的业务预报方法。10年之前,台风路径客观预报方法的主流有三种,即统计(逐步回归)预报方法、统计和动力结合的预报方法(MOS等)和动力预报方法。如今不断改进的动力预报方法引入统计处理已成为方法的主流。以全球模式为背景嵌套有限区中尺度模式并结合先进的三维变分或四维变分同化系统来做台风路径预报目前已取得主导地位。用遥感资料同化得到的优质初值场,改进模式框架和物理过程,提高模式分辨率,使24、48、72小时的预报精度有了显著提高,尤其对北印度洋和南半球热带气旋24、48小时路径预报比1990年有了十分显著的提高。

在单模式发展的基础上,美国设于关岛的联合台风警报中心(JTWC)发展出一种多模式的Consensus预报技术。各种模式都是优点缺点并存,Consensus方法把多模式具有一致性或共同性的预报结果(Forecast guidance)集成为最终预报,剔除一些不一致或矛盾的结果。实践结果证明,Consensuse的预报结果比任何一个成员模式的预报结果要好。这一预报系统SAFA(Systematic Approach to Tropical Cyclone Forecasting Aid)是目前JTWC预报台风路径的主要方法,他们将进一步发展这一方法用于强度和结构预报上。

Consensus方法的思路和集合预报类似,均以多模式(Multi models)为其工作基础。它们实质上也是一种动力和统计相结合的预报方案。集合预报用于多种天气预报,也用于台风路径预报,该预报系统用初值扰动、模式扰动和物理过程扰动的方法来做台风路径预报,一般它比单模式直接输出的结果误差要小。在这一基础上以后又发展了超级集合(Super ensemble)和TIGGE (THORPEX Interactive Grand Global Ensemble)等正在试验和推广的预报方法。集合预报发展的年限不多,一些实质性问题还有待于进一步研究,例如集合预报中所采用的扰动技术方法(Perturbation techniques)、模式中误差源(包括初值误差)的确定等。

过去10年中,发展了台风运动动力预报方法,但对台风运动机理研究很少。台风运动受到β效应、不同尺度系统相互作用和海温分布等影响,但对台风路径突变(方向突变和移速突变)机理了解不够。上述新发展的预报方法对“突变”这类小概率事件的预报能力还很弱。地球上存在很多突变性自然现象,对突变的预测是古今难题,至今也未能解决。

3 季风研究世界季风研究计划存在于世界气候研究计划(WCRP)和世界天气研究计划热带气象研究计划(WWRP/TMRP)两大框架之下,世界气候研究计划下设有国际季风研究(IMS),偏重于季风的气候研究,时间尺度从季节内变化到10年间变化。TMRP下设有季风委员会(Monsoon Panel),除了传统的季风气候研究外,强调季风天气尺度(Synoptic scale)的研究,尤其是季风系统中的灾害性天气的研究,从对流尺度到10年间变化(Decadal variability)的尺度均为研究对象,全球季风研究在合作和联合的基础上,有很好的发展势头。

3.1 研究项目和外场科学试验过去8年中,一些国际季风研究项目推动着这一领域的研究。

* WCRP-GEWEX:世界气候研究计划和全球能量和水分循环等计划中的季风项目,诸如CLIVAR (Climate Variability and Predictability)及VAMOS(Variability of the American Monsoon Systems),开展对美洲季风的研究,包括南美洲。

* AMY(Asian Monsoon Years):确定2008到2011为亚洲季风年,开展亚洲和西北太平洋季风研究和学术交流。

* AMMA(African Monsoon Multidisciplinary Analysis):该项目对非洲季风开展多方位的分析和研究。

* MAHASRI(Monsoon Asia Hydro-Atmosphere Scientific Research Initiative):亚洲季风水文大气科学研究项目,由日本发起,季风过程中除研究大气外,还研究水文,有一定的创新。

*中国973梅雨项目:研究季风稳定性雨带的中尺度系统的结构、发生和活动特点,并研究其监测和预报方法。

*中国973华南暴雨项目:研究华南区域季风暴雨的监测和预报问题、暴雨区中尺度强对流系统的结构特征和中尺度数值模式的应用,同时也对台风暴雨作了研究。

* AIPO (Asia India Pacific Ocean Interaction):这也是中国实施的项目,研究亚洲印度洋和太平洋的相互作用和相关的季风问题。

* SOWMEX (South West Monsoon Experiment):研究南海西南季风及季风雨对中国台湾的影响。

* TiMREX(Terrain-induced Monsoon Rainfall EXperiment):该项目研究地形对季风降雨的影响,尤其是台湾地形的影响。

上述研究项目和外场科学试验的实施推动了全球季风的研究。

3.2 季风活动中心和资料中心WWRP/TMRP的季风委员会设有三个季风活动中心(Monsoon Activity Centers),分别设在新德里(New Delhi)、吉隆坡(Kuala Lumpur)和北京(Beijing),设在北京的东亚季风活动中心简称EAMAC。这些活动中心分别从属于相应国家的气象局。这三个国家都曾经召开过国际季风科学会议。活动中心的任务是要对所在地区季风研究、季风数值预报产品分发、季风预报、学术交流起到组织推动作用。

另外还设有三个资料中心,分别设在(1) 北京,设在东亚季风活动中心(EAMAC)内,该中心要监测和评估亚洲极端天气和气候事件的影响。(2) 名古屋(Nagoya),设在名古屋大学内,该中心主要整理季风雨雷达资料和信息。(3) 柯林斯堡(Fort Collins),设在科罗拉多州立大学大气科学系内,主要收集整理过去外场科学试验(Field campaign)所得到的历史资料(Legacy data sets),这些资料对今后的季风研究十分宝贵。

3.3 研究综述 3.3.1 季风和台风的关系热带气象领域两个主角季风和台风(热带气旋)并非独立的,两者之间存在密切关系。亚洲海洋(西北太平洋、南海、北印度洋)上的季风槽是孕育台风胚胎的温床,西北太平洋有很多强台风发源于热带辐合带(ITCZ),但也有很多发源于季风槽。这种现象在其他海域也存在,例如东北太平洋和大洋洲邻近海域,季风环流不仅对台风发生有密切关系,而且还对台风运动有明显影响[4]。

另一些研究[5]结果表明,北大西洋飓风发生频率与西非撒哈拉(Sahara)沙漠地带雨量(WAR)密切相关。西北非大的雨量将抑制东风将撒哈拉沙尘吹到北大西洋,这对飓风的生成有利。否则东风带吹入洋面的沙尘会在大西洋低空形成撒哈拉沙尘气层(SAL),这是飓风胚胎扰动的杀手[6]。可见西非季风与大西洋飓风的发生存在一定关系。

台风和季风环流的相互作用对其降水会产生很大影响,当台风的残涡与南海吹到大陆的西南季风涌(Monsoon surge)卷合在一起时,残涡将获得大量水汽和潜热,残涡将会在陆上维持较长时间不消并下较大暴雨[7]。梅雨依靠西南季风输送水汽,当台风移入南海水汽通道便会切断向梅雨锋的水汽输送而使梅雨中止[8]。

3.3.2 天气尺度和中尺度的季风研究近年来强调季风灾害性天气研究,研究对象从对流尺度到天气尺度,例如研究季风雨带中对流活动的日变化,季风中的天气尺度和中尺度过程,梅雨雨带的建立、维持和结构,季风中多尺度相互作用对强降水系统的影响,地形对季风雨的影响,季风中云尺度系统的数值模拟,并发展一些季风的短期预报数值模式,包括嵌套全球模式的有限区模式,高分辨率的全球气候模式和超级集合预报系统等。

3.3.3 气候尺度的季风研究这在季风研究中比较传统,例如季风的爆发,季风的季节内变化(Intraseasonal variability),季风的年间变化(Interannual variability),季风的年代间变化(Interdecadal varibility),冬季风(Winter boreal monsoon),季风的预报和可预报性(Predictability),气候变化对亚洲季风特征的影响。

3.3.4 区域季风研究在一些国际外场科学试验推动下,全球各大洲的季风研究进行了广泛的合作,研究范围包括南亚季风,北美洲季风,南美洲季风系统,大洋洲季风,西非季风,东亚、中印半岛和西北太平洋夏季风,区域季风是引起大范围洪涝的主要原因。

3.3.5 地形和低频振荡(Low Frequency Oscillation)青藏高原对东亚季风和南亚季风有重要影响,尤其是对季风雨的影响。青藏高原对东亚季风和梅雨雨带形成有重要作用,青藏高原上中尺度和次天气尺度系统东移与梅雨锋上中尺度系统的重叠往往会产生特大暴雨[9],从孟加拉湾向北输送的水汽在青藏高原东南部转向东输送对长江梅雨有重要贡献[10]。除青藏高原地形对季风及其降雨影响有很多研究外,山脉地形(含台湾中央山脉)对西南季风降雨影响也正在研究之中。

在甚低纬热带印度洋到西北太平洋由西向东传播的大气低频振荡MJO (Madden Julian Oscillation)与南亚、东亚、大洋洲和西北太平洋热带深对流的活动有关。从而与这一带的季风活动有关,MJO具有40~50天的周期,可以用来做这一海域季风活跃期和间歇期的预报。

4 热带气象学术交流 4.1 系列性科学会议对于热带气旋和季风两大领域开展了大量外场试验和专题研究,从而在过去8年中举办了一系列的国际科学讨论会和学术交流会,热带气象系列性的科学会议对推动热带气象研究和促进研究成果转化为业务应用起了重要作用,这也是这些科学会议的主要目标。

4.1.1 IWTCs(国际热带气旋科学大会)这是一种大型国际科学会议,由世界各大洲轮流做东,每4年举行一次,与会代表 130人左右,来自世界各国。与会代表基本上由两部分人组成,即研究专家和预报专家。每次会议都要总结过去4年来全球热带气旋研究、业务的新成果和新的进步与发展,尤其要介绍新的研究成果、新的技术方法。每次会议对未来4年热带气旋的研究、业务预报、组织管理等方面提出建议。

首届IWTC即IWTC-I是1985年在泰国首都曼谷(Bangkok)举行,IWTC-Ⅱ于1989年在菲律宾首都马尼拉(Manila)举行,IWTC-Ⅲ于1993年在墨西哥小城瓦托哥(Huatulco)举行,IWTC-Ⅳ于1998年于中国海口(Haikou)举行,IWTC-Ⅴ于2002年在澳大利亚的凯恩斯(Cairns)举行,IWTC-Ⅵ于2006年在哥斯达黎加的圣何塞(San Jose)举行,IWTC-Ⅶ将于2010年在南印度洋的法属留尼汪岛(La Reunion)举行。IWTCs竟能持续25年之久,是这一学术会议深得人心,从而得到世界各国气象部门(NMHSs)的支持。它对台风研究、业务预报、防台减灾、理论结合实际,科研结合业务作出了积极的贡献。

4.1.2 IWMs(国际季风科学大会)这也是大型国际科学会议,每4年举行一次,每次与会代表 120人左右。与会代表来自世界各季风国家并由研究和预报专家组成。每次会议都要评述过去4年中季风各领域研究的新进展、新成果。尤其重视新预报技术方法的应用。每次会议对未来4年季风研究和预报提出建议。

第一届国际季风科学大会(IWM-Ⅰ)是1995年在印度尼西亚的巴厘岛(Bali)举行,IWM-Ⅱ是2000年在印度首都新德里(New Delhi)举行,IWM-Ⅲ是2004年在中国杭州(Hangzhou)举行,IWM-Ⅳ是2008年在中国首都北京(Beijing)举行。IWM-IV是一次重要的会议,这是热带气象研究计划(WMO/TMRP)改革(将6个项目合并为2个)后的第一次季风会议,强调季风的多尺度(从对流尺度到季节尺度和年际尺度)研究,并强调季风研究要包括季风暴雨灾害天气的研究和冬季风的研究。

IWMs竟比IWTCs要晚10年启动,这是历史的憾事,但IWMs和IWTCs一样,是WMO的品牌科学会议,一贯受到世界各国和WMO的重视。

4.1.3 IWTCLPs(国际台风登陆过程科学会议)近年来,由于探测技术的发展、遥感资料的应用,使过去比较冷落的课题——登陆过程一跃而成为前沿科学问题。登陆台风包括登上陆面的台风和在近海趋近陆面的台风。研究内容包括近海台风结构和结构变化、路径突变、登陆衰减和维持、陆面过程影响、地形影响、高影响天气如大风暴雨的强度和分布、入海过程强度变化、变性过程(ET process)、登陆预报方法、风暴潮等等。由于陆面的加入,和传统的台风研究(发生发展、强度变化、移动路径、台风天气)不同,它已开辟了一个新的领域。由于登陆台风和灾害联系在一起,就倍受重视。IWTCLPs也成为WMO系列性会议,每4年召开一次,它在两次IWTCs的中间年份举办。这是一种中型会议,每次由台风登陆国家的代表作学术交流,并邀请相关研究专家来作Invited lecture报告。与会代表约80人左右。

IWTCLPs的实施比IWMs晚10年,比IWTCs晚20年,这是大气探测遥感技术和计算机发展的结果。第一届IWTCLP是2005年3月在中国澳门(Macao)举行,IWTCLP-Ⅱ是2009年10月在上海(Shanghai)举行。

4.2 学术会议和工作会议*有限区数值模式:有两次会议在日本举行,即亚太地区暴雨数值预报国际会议,于2003年2月召开。强天气甚短时预报(VSRF)国际会议于2004年12月召开。

*热带气旋:中低纬度环流相互作用和热带气旋变性国际会议。会议主题是研讨热带气旋变性(Extratropical transition)和下游效应(Down stream impact)。世界上除了东北太平洋和北印度洋少有或没有热带气旋变性,其他海域均有变性发生,尤以西北太平洋变性频率最高。热带气旋变性问题一直受到中高纬度国家的重视,例如加拿大、澳大利亚、新西兰、美国、日本、韩国、中国等。这次会议是2005年在澳大利亚的珀斯(Perth)举行。

*热带气旋减灾国际培训会议(International Training Workshop on Tropical Cyclone Disaster Reduction):该会于2007年3月在广州举行,与会代表 60人,来自受台风、飓风、气旋性风暴袭击的国家。会议内容包括热带气旋路径预报方法,登陆热带气旋的暴雨机理和预报方法,热带气旋数值预报,热带气旋警报系统及其改进。介绍与CBLAST有关的热带气旋结构和强度变化机理以及强度预报方法。业务警报系统中风预报方法和减灾措施。风暴潮和海岸洪水,台风暴雨引起滑坡和泥石流预警等。

*季风:2006年4月在马来西亚首都吉隆坡(Kuala-Lumpur)举行了为纪念冬季MONEX实施25周年亚洲季风学术交流会,会议内容包括季风爆发可预报性、季风中对流运动日变化、多模式集合作季节预报、全球气候变暖对冬季风变化的影响、冬季风的数值研究、地形对大气环流季节变化的影响、冬季风和夏季风的关系、季风暴雨等。

*季风培训班:季风研究成果通过学术交流推广,也通过季风培训班推广和转化业务应用。在过去8年中,举办了第七届和第八届国际季风培训班,分别在2004年10月南京WMO区域培训中心和2008年10月北京中国气象局科技大楼举行。内容包括季风的中期预报和延伸预报方法,在Internet网上做季风研究和预报,MJO和赤道波的特征、影响和预报应用,季风爆发,季风的季节内震荡,年间变化和10年间变化,地形对季风暴雨的影响等。

*热带气象研究计划工作组(WGTMR)会议:先后在2005年12月、2007年3月和2009年10月共举行3次,WGTMR会议主要任务是回顾过去几年热带气象研究和业务工作的进展、存在的问题、改进方法,并对未来工作的计划和安排。

5 热带气象前沿科学问题过去8年来热带气象研究的进展显示如下几个科学问题至关重要。

5.1 气候变化对热带气旋和季风的影响气候变化尤其是全球气候变暖,会对台风强度和频率产生如何影响?目前这是一个有争议的问题。一种观点认为气候变暖会使强热带气旋(4~5级飓风)增加。另一种观点认为,由于探测技术的进步,过去的资料和现在的资料没有可比性,认为这一结论证据不足。从全球来看,大西洋飓风频率和强度近年来确有增高,但其他海域不见得如此。有的研究提出,西北太平洋台风还有减少趋势,目前尚未充分显示出强热带气旋有全球性增加的趋势。El Nino和La Nina对不同海域热带气旋频率、强度和路径的影响也同样存在不确定性。全球变暖对不同区域的夏季风和冬季风会产生如何影响,尤其是对雨带的维持、位移、强度和分布的影响。以上问题受到普遍关注,而目前尚无定论,有待进一步研究。

5.2 大气中的突变现象热带大气中存在很多突变现象,台风路径的突然尖锐转向,突然加速、突然停滞、突然加强和近海突然消亡、登陆后暴雨突然增幅、季风突然爆发、季风雨突然加强、梅雨突然全线停止等。这些突变现象经常导致预报失败。目前各种预报方法对突变现象经常报不出来。尤其是对突变机理所知甚少。突变现象的机理研究和预报方法均为当前之急需。

5.3 不同尺度(多尺度)系统相互作用热带是中尺度强对流易于发展的地区,热带天气灾害均与此有关。热带天气系统(台风、季风雨带等)中往往孕育着中尺度强对流系统,有的研究[11]表明,台风中存在着中尺度切变线并对应暴雨中心,中尺度系统与台风母体之间存在能量转化过程。有的中尺度系统(如台前飑线、螺旋雨带等)还孕育着龙卷,有的台风携带着10多个龙卷[12],有的龙卷在台风登陆后生成。有的台风本身就可能是季风槽中的一个涡旋。同样,季风雨带(例如梅雨带)往往由一系列中尺度强对流系统组成。中尺度系统是如何在天气尺度系统中孕育生长发展的,主体和母体之间能量是如何交换和转化的,如何影响着母体的结构和强度变化的,如何产生强暴雨,在弱引导环境中如何影响着母体的运动以及环境中尺度系统对台风运动的影响等。

5.4 海陆气相互作用海陆气相互作用是热带天气系统发生发展的重要原因。海陆季节热力差异是引起季风的根本原因,海面扰动向大气输送的水汽是台风形成的重要能源。台风趋近海岸登陆过程中,海陆气三者相互作用对台风结构、强度变化、降雨分布、移动路径、风暴潮等起到极为重要的作用。陆气相互作用和陆面过程(含内陆水面)对登陆台风的衰减(decaying)或维持有重要影响。海陆气相互作用对热带天气系统生消、强弱、结构、运动等的影响还有很大空间有待开拓。

5.5 地形影响不同尺度的山脉地形、高原、内陆水面对台风结构、暴雨和季风雨产生不同影响。中国的一些名山如台湾岛的中央山脉、海南岛五指山、南岭山脉、武夷山脉、浙闽丘陵、井冈山、大别山、大巴山、伏牛山、秦岭山脉、太行山、燕山、长白山、兴安岭等,对台风的结构和暴雨都产生重要影响。青藏高原对季风雨有重要影响,尤其对长江流域梅雨(Meiyu),韩国的Changma和日本Baiu有关键作用;高原的南缘对孟加拉湾登陆气旋性风暴的活动也有重要影响。地形和陆面对台风和季风的影响机理还不很清楚,尚需深入研究。

6 小结热带气象的主体是热带气旋和季风,全球急性极端天气灾害(Extreme weather events)往往是由热带气象中这两类天气系统所造成,开展对这两类系统的研究,提高预报能力,是减轻热带气象灾害的关键。

本文对热带气象近几年来全球开展的外场科学试验,研究内容、新的预报方法和热带气象两大领域的学术交流作了综述,同时也介绍了近年来热带气旋活动出现的怪异现象。文中也指出,季风现象遍及全球,但亚洲(东亚和南亚)是全球季风最为活跃和强盛的区域。亚洲季风和台风并非两个孤立的天气系统,两者存在密切关系,季风环流的时空尺度(Spatial and temporal scale)均远大于台风,有的台风就在季风槽内孕育成长。季风环流影响着台风的发生,结构变化和运动路径。反之,台风活动也会对季风雨产生重要影响。

文中最后提出,① 气候影响,尤其是全球变暖对热带气旋强度、频率、路径趋势的影响,对季风爆发和季风雨带(位置、强级、分布)的影响;② 热带气象中的突变现象;③ 不同尺度环流系统的相互作用;④ 海陆气相互作用;⑤ 地形对登陆台风和季风的作用等5个问题,是当今热带气象研究中的前沿科学问题,也是当今尚无定论却又至关重要的问题。

陶诗言. 1991年6—7月梅雨期江淮流域的洪水[C]. 国际暴雨洪涝学术讨论会文集, 1992: 1-2.

|

Pedro L Silva Dias. The Catarina Phenomenon Workshop Topic Reports[C]. Sixth WMO International Workshop on Tropical Cyclones. San Jose, Costa Rica, 21-30 Nov. 2006: 329-360.

|

吴岩峻. 不同天气系统对海南岛降水的贡献及其变化研究[D]. 兰州大学博士学位论文, 2008: 119. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10730-2008163160.htm

|

Patric A Harr. Monsoon Impacts on Tropical Cyclone Variability[C]. The Third International Workshop on Monsoons, Hangzhou, 2-6 Nov. 2004:225-285.

|

William M Gray. On the causes of multi-decadal climate change and prospects for increased Atlantic basin hurricane activity in the coming decades[C]. 23rd Conference on Hurricane and Tropical Meteorology, 1998: 378-381.

|

Jason P Dunion and Christoppher S Velden, 2004. The impact of the Saharan air layer or Atlantic tropical cyclone activity[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 85(3): 353-365. DOI:10.1175/BAMS-85-3-353 |

Chen Lianshou, Li Ying and Cheng Zhengquan, 2010. An overview of research and forecasting on rainfall associated with landfalling tropical cyclones[J]. Advances in Atmospheric Sciences, 27(5): 1-10. |

Chen Lianshou. An evaluation on forecast capability of the torrential rains in the period of Meiyu season[C].1991, 11-14.International Symposium on Torrential Rain and Flood, Huangshan, China, 5-9 Oct, 1992.

|

Chen Lianshou and Luo Zhexian, 2003. A preliminary study of the dynamics of eastward shifting cyclonic vortices[J]. Advances in Atmospheric Sciences, 20(3): 323-332. DOI:10.1007/BF02690790 |

Xu Xiangde, Chen Lianshou, Wang Xiurong, 2004. Moisture transport sourcesink structure of the Meiyu rain belt along Yangtze river valley[J]. Chinese Science Bulletin, 49(20): 181-188. |

Li Y, Chen L S, and Qian C H. A study on formation and development of mesoscale convergence line within typhoon circulation[C]. Extended Anstract Volume of WMO 2nd International Workshop on Tropical Cyclone Landfall Processes (IWTCLP-II). Shanghai, WMO, 2009: 235-242.

|

沈树勤. 台风前部的龙卷[G]. 热带气旋科学讨论会文集. 北京: 气象出版社. 1990: 109-111.

|

2010, Vol. 36

2010, Vol. 36