中尺度强天气发生在一定的大尺度环流背景中,其直接制造者是中尺度对流系统。中尺度对流系统及其影响的中尺度天气的主要特征是生命史短、空间范围小,但天气变化剧烈。因此,预报员在进行与中尺度天气有关的暴雨、强对流等剧烈天气预报时,应更加关注比天气尺度观测网更小的天气系统,并且关注大气中瞬变的系统和微小的变化。中尺度天气预报处于线性外推和大尺度模式之间的缺口,预报困难,在当前和今后若干年,中尺度天气预报方法必定是客观和主观、定量和定性的结合[1]。因此,预报员的主观分析判断必不可缺,这迫切需要在业务中发展中尺度天气的各种分析技术。

20世纪50年代,Fujita提出了中尺度分析的概念[2-3]。随着强对流预报的日益需求,中尺度分析技术在美国逐步发展起来。在对强对流天气的大量个例研究基础上,Miller[4]和Crisp[5]总结出了中尺度强天气的天气型识别方法,即利用高空和地面观测资料分析中尺度对流系统发生发展的环境场条件,并在美国风暴预报中心(SPC)的强对流天气展望预报中应用。

20世纪90年代初,美国天气局在几个业务中心推行地面天气统一分析过程中,强调对干线、边界线等与中尺度系统发生发展相关的分析[6]。其业务上的中尺度客观分析主要利用具有快速资料融合更新能力的中尺度数值模式的分析和预报场,诊断反映中尺度对流系统发生发展的水汽、不稳定、抬升等条件的动力、热力物理参数,如对流有效位能(CAPE)、风切变等。

受观测资料的限制,我国的中尺度天气分析和发展与20世纪60年代开始的多次中小尺度观测和预报试验密切相关。20世纪60年代初,在上海组织了华东地区中小尺度观测和预报试验;70年代末至80年代先后进行了湘中暴雨中尺度试验、华南前汛期暴雨试验、华东中尺度天气试验、京津冀地区的中尺度观测和临近预报业务试验等;1986—1990年期间,在京津冀、长江下游、珠江三角洲,以及长江中游地区建立了四个中尺度灾害性天气监测的预报试验基地[7]。在这些试验中,开展了利用卫星、雷达资料对中尺度对流系统的分析,以及利用高空地面观测资料对中尺度天气的环境场特征的个例分析。这些分析技术逐步被总结到天气图的分析技术中[8-11]。近年来,在暴雨、强对流等中尺度天气预报中越来越重视对中尺度天气的分析[12],但是,受观测资料和天气分析平台支撑技术的局限,这些分析技术以个例分析和总结为主[13-15],尚缺乏系统性的分析技术介绍,在业务预报中应用非常有限。因此在我国的业务预报中,中尺度天气的主观分析还刚刚起步。在传统的天气图业务分析中,高空仅分析850、700和500 hPa的高度场和温度场,地面则以气压场的分析为主,综合考虑温度等条件辅助锋的分析。这已经不能满足中尺度对流天气预报的需求。

在中尺度对流天气的预报中,包括两个方面的分析和诊断:以天气型识别和对流系统识别为主的主观分析和以动力热力物理参数诊断为主的客观分析。动力热力物理参数诊断主要利用各类观测资料和数值模式输出产品进行如可降水量(PWAT)、水汽输送通量、对流有效位能(CAPE)等物理参数的诊断,以定量判断反映中尺度对流系统发生发展的水汽、不稳定、抬升等条件。物理参数的诊断分析主要通过开发各类算法,实现自动的客观分析。

中尺度天气主观分析是利用各种高空和地面观测资料、雷达和卫星等遥感探测资料、数值预报输出资料等分析中尺度对流系统的发生发展特征及其环境场条件。因此,中尺度天气主观分析包括三个部分:天气图分析、探空图分析和中尺度系统分析。天气图分析通过地面、高空常规和加密观测以及自动站观测资料的分析和数值预报相关参量的分析,寻找中尺度天气系统发生发展的各种环境场条件,以确定中尺度天气发生的潜势。探空分析则利用探空资料,侧重对中尺度系统发生发展的局地垂直环境场特征进行分析,以在短时效内确定中尺度天气发生的潜势。中尺度系统分析主要利用雷达和卫星等遥感探测资料对产生中尺度天气的中尺度对流系统的发生发展特征进行分析,以判断中尺度天气发生的确定区域和确定时间。

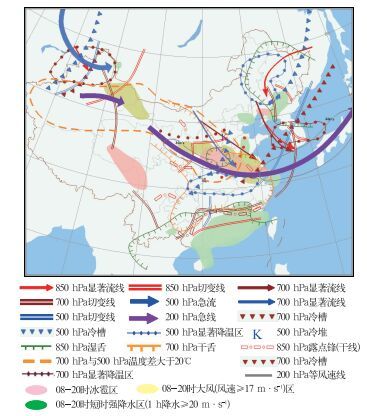

本文介绍目前已在国家气象中心强对流天气业务预报中应用的中尺度天气的天气图分析技术。业务预报中,中尺度天气的天气图分析要求高度组织化的综合图分析方法。综合分析图包括高空综合分析图和地面分析图。

1 高空分析高空分析一般间隔12小时分析,在有加密探空时,增加加密时次的分析。分析范围根据中尺度天气发生发展的情况而定。通常在暴雨、强对流等中尺度对流天气可能发生的重点区域分析。

高空分析的要素包括风、温度、湿度、变温、变高、温差等,分析主要集中在对流层低层、对流层中层和对流层高层的特征等压面上。以东部低海拔地区为例,对流层低层的分析包括850和700 hPa,当850 hPa急流或其他系统不明显时,在地势平坦地区增加925 hPa的分析,分析内容与850 hPa相同。对流层中层和高层的分析则分别集中在500和200 hPa。下面以东部低海拔地区为例,介绍风、温度、湿度等物理量场在对流层低层、中层和高层的主要分析内容。

1.1 风风场的分析是为了寻找低层的辐合区、高层的辐散区以及高低空的垂直风切变。因此风场的分析包括切变线(辐合线)、急流和显著流线分析。

当850 hPa或925 hPa有多个连续测站风速超过12 m·s-1时,分析低空急流。在700 hPa则风速达到16 m·s-1时,分析低空急流。500 hPa风速达到20 m·s-1时,分析中空急流。200 hPa风速达到40 m·s-1时,分析高空急流,同时用等风速线标注急流核。急流核的分析可以判断高层的强辐散区。通过对流层高、中、低层的急流分析,可以定性判断低层的辐合区和高层的辐散区,同时可以判断不同高度气层的垂直风切变状况。

当风速未达到低空急流的标准,但有风速明显比周围大的最大风带出现,且位于干湿气流区之间,或者位于切变线,靠近急流轴的位置时,分析显著流线。对流通常在对流层低层的强的辐合区附近发生和发展。当对流层低层风具有明显的风向气旋性切变时,沿风的交角最大(风向改变最大)的位置分析切变线;当风具有明显的风速辐合时,沿最大风速的前端分析辐合线。在分析切变线(辐合线)时,辅助以显著流线的分析可以帮助确定低层的最大辐合区。

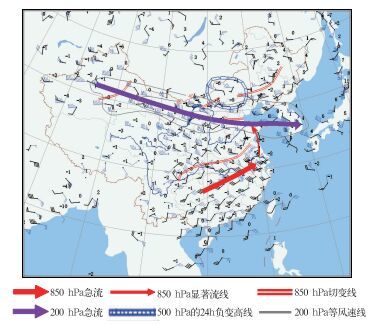

图 1是2009年7月23日08时的850和200 hPa风场分析。850 hPa切变线和显著流线分析表明,在华北上空大气低层辐合最强,辅助200 hPa的急流分析则可判断,该地区高层的强辐散将有利于强迫出强的上升运动,并且存在强的垂直风切变。

|

图 1 2009年7月23日08时风场分析黑色、蓝色风标分别为850和200 hPa风(m·s-1),黑色标值为500 hPa的24 h变高(dagpm) Fig. 1 Analysis of horizontal wind field at 0800 BT 23 July 2009 Balck and blue barbs represent wind (m·s-1) at 850 and 500 hPa respectively. Black marked value denotes 24-h 500 hPa height-change (dagpm) |

温度场的分析是为了判断低层的暖空气和中高层的冷空气。因此,在对流层低层,分析温度脊(暖脊),在中层分析温度槽(冷槽)。暖脊是指从高温区中延伸出来的狭长区域。从暖中心出发,沿等温度线曲率最大处分析暖脊。从冷中心出发,沿等温度线曲率最大处分析冷槽。暖脊的分析可以判断由低层增暖引起的不稳定。冷槽的分析则可以判断中层的干冷空气侵入导致上冷下暖引起的不稳定。

温度场的另一个重要分析内容是对流层中层的变温分析,用以确定表征冷平流的显著降温区。在低海拔地区,当冷空气比较深厚时,700 hPa的变温也能很好表征冷平流。夏半年通常分析24小时变温,冬半年分析12小时变温。

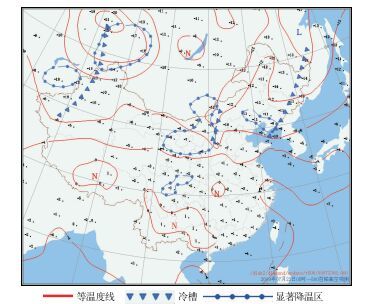

图 2对7月23日08时500 hPa温度场和24 h变温分析显示,在华北上空冷空气活动强烈。干冷空气的侵入将有利于华北上空形成上冷下暖的不稳定。

|

图 2 2009年7月23日08时500 hPa温度 (黑色标值, ℃)场分析 Fig. 2 Analysis of 500 hPa temperature field(balck marked value, ℃) at 0800 BT 23 July 2009 |

大约70%的水汽集中在近地面的3 km以内。因此,湿度场的分析主要在700 hPa及以下,分析内容包括露点锋(干线)、显著湿区(湿舌)和干舌。露点锋是水平方向上的湿度不连续线。露点锋的一种特殊形式即干线。干线最初特指发生在美国洛基山东侧的大平原地区。其一侧是暖而干的空气,另一侧是冷而湿的空气。穿过干线,水平露点温度变化剧烈。干线两侧的露点温度可相差14℃/500 km以上。干线是具有自身垂直环流的中尺度系统,垂直伸展高度达地面1~3 km。干线可导致强烈的对流风暴,是对流的触发机制之一。沿湿度梯度最大处分析干线(露点锋)。当有显著流线自干线(露点锋)的干区一侧吹向湿区时,强对流天气易发生。

在850 hPa以下,显著湿区(湿舌)通常指温度露点差低于5 ℃的区域。为了表征湿程度,在温度露点差≤5 ℃的区域,间隔2 ℃分析一条等温度露点差线,如1 ℃,3℃,5 ℃。当700 hPa温度露点差(T-Td)>6 ℃, 或相对湿度(RH)<50%时,分析干舌。

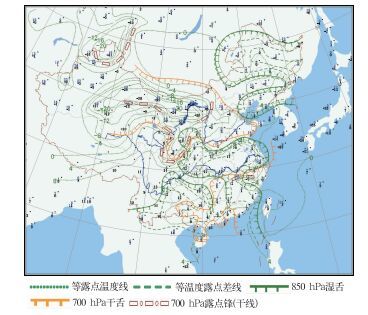

图 3是7月23日08时700和850 hPa的湿度场分析。等露点温度线分析显示,华北上空的700 hPa露点温度水平梯度大,最强处两个探空站之间露点温度相差20 ℃以上,梯度最大处的西北侧是干暖空气,东南侧是湿冷空气,在该处可分析干线。

|

图 3 2009年7月23日08时湿度场分析黑色标值为700 hPa露点(℃),蓝色标值为850 hPa温度露点差(℃) Fig. 3 Analysis of moisture field at 0800 BT 23 July 2009 Black marked values are 700 hPa dewpoint temperature (℃). Blue marked values are 850 hPa depression of the dew point (℃) |

对流层低层和中层的温度差,如850 hPa(或700 hPa)与500 hPa温度差可反映大气的稳定度。当850 hPa与500 hPa的温度差超过25 ℃时,就有可能出现对流,此时可间隔2 ℃分析等温度差线。此外,利用850 hPa与500 hPa的假相当位温差也可分析大气的稳定度。

1.5 变高变高分析通常仅在对流层中层,如500 hPa的等24小时变高分析。负变高最大区是长波槽和短波槽移动位置的重要线索,也大致是最大正涡度区。负变高线可间隔3 dagpm分析,如-3 dagpm,-6 dagpm等。在图 1中,500 hPa变高分析显示在华北北部24h负变高达到-6 dagpm,表明在未来数小时槽将在该地区维持或发展。

1.6 综合图中尺度对流天气的发生与高低层不同性质空气的叠加有很大关系,低层暖湿、中层干冷使大气变得不稳定是产生中尺度的对流上升运动的重要原因,它与风的垂直切变构成对流系统发生发展的重要因素。因此,在中尺度天气的潜势分析中,将各等压面上的主要系统和特征线叠加在同一张图上,以便直观分析高低空的配置关系。

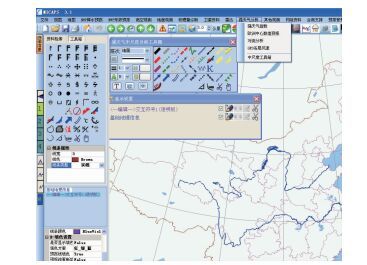

中尺度对流系统的发生通常在不同性质气团的交界面,如上干冷、下暖湿,或干暖气团与湿冷气团的交界面。因此,在综合图制作中,其分析原则是在各层分析基础上,将最能反映暖湿、干冷、干暖和湿冷四种不同性质气团特征的天气系统和特征线制作在同一张图上。同时应兼顾图形简单和美观的原则。目前的MICAPS系统已经实现综合图制作的功能。在实际分析中,各等压面的分析结束后,可以数据文件方式存储各等压面分析结果。当各等压面分析结束后,可将所有等压面分析的数据文件调入同一个MICAPS分析界面,再根据分析的中尺度天气系统的特征,保留各等压面上最能反映所分析中尺度天气系统发生发展环境场特征的系统和特征线。如夏季冰雹天气的发生通常与对流层中层的降温有很大关系,则在综合图上保留500 hPa的24小时显著降温线。此外反映水汽条件的低层湿舌,反映不稳定和抬升环境特征的低层干线、切变线、急流等也应视情况保留。

此外,高空综合分析图上还应视情况标注过去12小时500 hPa槽线、700或850 hPa切变线位置,以动态分析系统的移动。

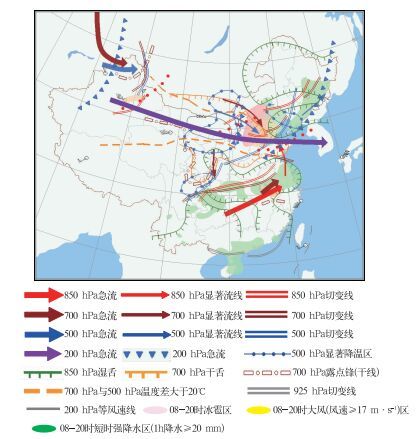

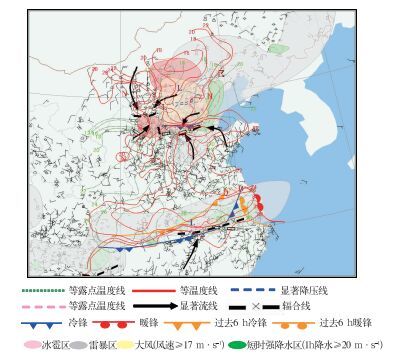

图 4是2009年7月23日08时的中尺度天气高空综合分析图和08时至20时期间的冰雹、大风和短时强降水的分布。在40°N附近,200 hPa高空急流横贯我国东西部,沿急流带及其附近区域风的垂直切变强。华北地区正好位于高空急流左侧的急流核前部,处于高层的强辐散区。在对流层低层有切变线存在,且与中层的切变线形成前倾槽结构。大尺度的抬升条件和垂直风切变条件均有利于对流的发生和发展。850 hPa的暖脊和500 hPa的显著降温区以及500 hPa冷槽均位于华北西部,表明该地区空气具有下暖上冷的特性,气层很不稳定,700 hPa与500 hPa的温度差超过了20 ℃,并且中层的降温明显,有利于冰雹的发生。在850 hPa从东北方向和南面有湿舌向华北侵入,而700 hPa华北上空则为干舌控制。在华北西部有干线存在,且有显著流线自干区穿越干线。通过综合图分析,预报员可以直观判断低层的暖湿、中层的干冷特性以及气层的不稳定状态。高低空风形成的低层辐合和高层辐散的强上升运动区则对于判断已经发生的对流是否发展和维持有重要作用。

|

图 4 2009年7月23日08时高空综合图 Fig. 4 Upper level composite chart at 0800 BT 23 July 2009 |

在业务预报中,中尺度的主观综合分析天气图为彩色,其分析符号参考图 5。

|

图 5 中尺度天气的天气图分析符号 Fig. 5 Symbols for mesoscale weather chart |

地面分析的内容主要包括海平面气压、3小时变压、风、温度、湿度、天气现象等。一般间隔3小时分析,必要时间隔1小时分析。其分析范围根据中尺度天气发生发展的情况而定。通常在暴雨、强对流等中尺度对流天气可能发生的重点区域分析。

2.1 气压海平面气压分析在天气分析中占有重要地位。通过等压线分析可以看出气压在海平面上的分布,可表示大范围的气流情况。在中尺度天气的分析中,为了分辨出尺度更小的系统,通常在等压线的分析中,分析间隔1 hPa甚至0.5 hPa。其他如等压线分析的技术规定、气压中心的分析等与大尺度的天气分析一致。

在气压场的分析中,3小时变压(ΔP3)的分析不仅对未来气压系统的变化和移动有明显的指示作用,通过分析显著升压区和显著降压区,可确定中尺度锋面的位置。等变压线每隔1 hPa分析,正(负)变压中心区即为显著升(降)压区。当雷暴发生后,地面气压显著升高,这对于判断中尺度锋面的移动或出流边界、判断中尺度对流系统的发展有重要指示意义。

2.2 风地面风场的分析包括辐合线和显著流线分析。对流通常在地面辐合线附近发生发展。当地面风具有明显的风向气旋性切变时,沿风的交角最大(风向改变最大)的位置分析辐合线。当地面风具有明显的风速辐合时,沿最大风速的前端分析辐合线。在分析辐合线时,辅助以地面显著流线的分析可以帮助确定地面最大辐合区。当有多个连续测站出现同向大风速,且位于辐合线附近即可分析显著流线。

2.3 温度在地势平坦的地区,可间隔2℃分析等温度线。通过等温度线的分析,确定地面温度梯度最大区,可辅助确定地面冷锋的位置。地面温度分析的另一个重要分析内容是温度脊(暖脊)。暖脊是指从高温区中延伸出来的狭长区域,通过将各等温度线曲率最大处连线确定暖脊。暖脊的分析可以判断由地面增暖引起的气层的不稳定。

2.4 湿度湿度场的分析主要是为了分析露点锋(干线)和显著湿区。露点锋(干线)和显著湿区(湿舌)的分析方法与高空上的分析相同。

2.5 天气区中尺度天气分析中,天气区的分析是为了监视已经或正在发生的对流或强对流天气,进而判断中尺度对流系统的发生和发展。当出现雷暴、大风、冰雹、短时强降水(20 mm·h-1,西部干旱地区可考虑10 mm·h-1)等对流或强对流天气时,标注天气区。当出现零星的天气时在发生地标注对应天气符号。当出现成片的天气时,将发生区域用浅灰色阴影覆盖,并在阴影区中心标注天气符号。

2.6 边界线(锋)锋的分析是地面分析中的重要内容。水平锋的两侧各种气象要素急剧变化。在中尺度天气的分析中,当气象要素的变化幅度达不到锋的分析要求时,分析由温度、露点、气压、风、天气、云覆盖等的不连续产生的各种边界线也很重要。

锋的动态分析对于判断系统的移速有重要意义。因此,地面分析图上还应标注过去3小时或1小时锋面位置。

图 6是2009年7月23日20时中尺度天气的地面分析。在华北的冰雹、大风等强对流发生区的南侧是地面辐合线和干线所在的位置。该地区也是等温度线最密集的地区,辐合线南侧有大量积云发展,北侧是雷暴大风发生导致的地面显著增压。因此,在温度、露点温度、风、云覆盖、气压的不连续线(边界线)附近分析中尺度锋面,新的对流将在该地区发生发展,强对流区也将缓慢向南侵入。

|

图 6 2009年7月23日20时地面天气图 Fig. 6 Surface chart at 2000 BT 23 July 2009 |

2009年4—9月,国家气象中心在强对流天气预报业务中,开展了中尺度天气的天气图分析业务试验,建立了以中尺度天气的天气图分析和客观物理量诊断分析为基础的短时和短期强对流天气潜势预报业务流程。图 7是目前业务预报中使用的气象信息综合分析预报系统(MICAPS)第3版的中尺度天气分析工具箱界面。该工具箱已实现了图 5所示的各种标识符号的方便快捷绘制,并可以将分析结果以数据和图形两种文件方式存储,便于多次调用、多系统显示。

|

图 7 MICAPS-3的中尺度天气图分析界面 Fig. 7 Mesoscale weather analysis toolbox in MICAPS-3 |

2009年的中尺度天气分析业务试验表明,中尺度天气的天气图分析比较有效地解决了强对流天气的潜势预报缺乏预报依据的问题。图 8是2009年6月14日午后和夜间华东地区的大风、冰雹强对流天气发生前的中尺度天气的高空综合图。与图 4所示的2009年7月23日的强对流天气类似,华东的强对流区位于高空急流核的左前侧,高空急流为强对流的发生提供了强的大尺度抬升条件和垂直风切变条件。850 hPa切变线则在低层为对流的发生发展提供了抬升条件。850 hPa的湿舌和暖脊表明该地区低层空气暖湿。700 hPa干舌和500 hPa的冷槽则表明高层是干冷的。700与500 hPa的温度差也表明华北西南部、华中北部和华东地区气层不稳定。而干线的存在则为对流的发生发展提供了中尺度的抬升条件。该综合图很清晰反映了在华北南部、华中北部和华东地区深厚对流系统发生的水汽条件、抬升条件、不稳定条件和垂直风切变。预报员利用该分析方法对此次强对流天气做出了准确的预报。

|

图 8 2009年6月14日08时高空综合图 Fig. 8 Upper level composite chart at 0800 BT 14 June 2009 |

中尺度强天气的预报是天气预报的难点之一。与寒潮、稳定性降水等相比,局地短时暴雨、强对流等中尺度强天气的预报能力非常有限,一个重要原因是在业务预报中,缺乏对中尺度对流天气发生的环境场条件和发生发展特征进行及时有效的分析。本文介绍了国家气象中心正在试行的中尺度天气的天气图分析。主要结论如下。

(1) 中尺度天气的天气图分析主要利用探空资料和数值预报相关参量资料,分析中尺度对流天气发生发展的环境场条件,包括高空综合图分析和地面分析。

(2) 中尺度天气的高空天气图分析重视风、温度、湿度、变温、变高的分析。在近地面3km以内的对流层低层,利用风场分析低空急流、切变线(辐合线)以寻找低层的辐合区,并辅助显著流线的分析以确定低层的强辐合区;利用温度场分析暖脊以确定低层增暖产生的上冷下暖的对流不稳定条件以及低层的暖平流;利用湿度场分析干线、湿舌和对流层低层上部的干舌,以确定低层的水汽条件,并综合低空急流和显著流线确定低层的水汽输送状况。在对流层中层(如500 hPa)和高层(如200 hPa)分析中空急流和高空急流以判断中上层的辐散区,与低空急流配合判断具有低层辐合高层辐散的大尺度强迫产生的强上升运动区。在对流层中层(如500 hPa)分析24 h变高,以判断未来槽的移动速度;分析850 hPa(或700 hPa)与500 hPa的温度(假相当位温)差,以判断气层的稳定性;利用温度场分析冷槽,以判断冷空气的活动,并辅助24 h(12 h)变温分析,以判断冷空气活动的强弱。当冷空气比较深厚时,可利用700 hPa的冷槽和变温分析判断冷空气活动及强度。

(3) 高空天气图分析最终形成综合图,通过将不同等压面上最能反映水汽、抬升、不稳定和垂直风切变状况的特征系统和特征线绘制在一张图上,以更直观的方式反映产生中尺度深厚对流系统发生发展潜势的高低空配置环境场条件。

(4) 中尺度天气的地面天气图分析内容包括气压、风、温度、湿度、对流天气现象和各类边界线(锋)的分析。气压分析中要求等压线分析间隔较常规天气图的更小,以发现中尺度的高压和低压;利用风场分析辐合线,并辅助显著流线的分析,以判断最有利于对流发生发展的强辐合区;利用温度场分析暖脊以判断热对流最可能启动的位置;利用湿度场分析干线和湿舌;利用雷暴、冰雹、雷暴大风、飑线、短时强降水等对流和强对流天气现象的分析,以监视中尺度对流系统的发生和发展。中尺度天气的地面天气图分析中,不仅要分析各类锋,而且温度、露点、气压、风、天气、云覆盖等的不连续产生的各种边界线的分析也很重要。

中尺度天气的天气图分析已在国家气象中心的强对流天气预报业务中试用,并建立了以中尺度天气的天气图分析和客观物理量诊断分析为基础的短时和短期强对流天气潜势预报业务流程。试验表明,中尺度天气的天气图分析已经成为强对流天气潜势预报的重要依据。但该分析方法应用时间还比较有限,对于判断各种特征线和特征系统的阈值区间尚有待于进一步的研究和试验。此外,中尺度天气的主观分析是利用各种资料分析产生中尺度对流系统的环境场条件及其发生发展特征。本文仅介绍了利用高空地面观测资料和数值预报相关参量的天气图分析,该分析仅能判断中尺度对流系统发生潜势的高低空天气型配置的环境场条件。对于中尺度对流系统发生发展的中尺度垂直环境场条件和动力热力条件诊断尚有待于发展和完善中尺度的探空图分析技术。为了解决临近预报的需要,利用雷达、卫星等遥感探测资料的中尺度对流系统发生发展分析技术也有待继续完善和发展。

陆汉城, 2000. 中尺度天气原理和预报[J]. 北京:气象出版社: 1-297. |

Fujita T, 1955. Results of detailed synoptic studies of squallines[J]. Tellus, 7(4): 405-436. DOI:10.3402/tellusa.v7i4.8920 |

Fujita T, 1956. Mesoanalysis: An important scale in the analysis of weather data[J]. Weather Bureau Research Paper, 39: 1-84. |

Miller Robert C. Notes on ananlysis and severe-storm forecasting procedures of the Air Force Global Weather Central, Technical Report 200 (Rev)[R]. Air Weather Service (MAC) United States Air Force, 1972.

|

Crisp Msgt Charlie A. Training guide for severe weather forecasters[R]. AFGWCTN-79/002. United States Air Force, Air Weather Service (MAC), Air Force Global Weather Central, 1979.

|

Uccellini L W, Corfidi S F, Junker N W, et al, 1991. Report on the surface analysis workshop at the National Meteorological Center 25-28 March 1991[J]. Bull Amer Soc, 73: 459-471. |

陶诗言, 周秀骥, 1999. 大气科学, 20世纪中国学术大典[M]. 福州: 福建教育出版社, 1-155.

|

章淹, 1965. 中尺度天气分析[J]. 北京:农业出版社: 1-106. |

寿绍文, 刘兴中, 王善华, 等, 1993. 天气学分析基本方法[M]. 北京: 气象出版社, 1-178.

|

寿绍文, 励申申, 徐建军, 等, 1997. 中国主要天气过程的分析[M]. 北京: 气象出版社, 1-138.

|

乔全明, 阮旭春, 1990. 天气分析[M]. 北京: 气象出版社, 1-327.

|

漆梁波, 陈累, 2009. 上海局地强对流天气及临近预报要点[J]. 气象, 35(9): 11-17. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.09.002 |

盛日锋, 王俊, 龚佃利, 等, 2009. 山东一次飑线过程的中尺度分析[J]. 气象, 35(9): 91-97. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.09.012 |

刘兵, 戴泽军, 胡振菊, 等, 2009. 张家界多个例降雹过程对比分析[J]. 气象, 35(7): 23-32. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.07.004 |

何群英, 东高红, 贾慧珍, 等, 2009. 天津一次突发性局地大暴雨中尺度分析[J]. 气象, 35(7): 16-22. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.07.003 |

2010, Vol. 36

2010, Vol. 36