台风是危害巨大的自然灾害之一,我国每年因台风造成的经济损失达246亿,仅1996年直接经济损失就高达962亿元,占当年国内生产总值的1.42%[1-2]。台风还是最强的暴雨天气系统,国内不少极端暴雨记录都与台风活动有关[3]。我国几次24小时降雨量超过1000 mm的极端暴雨都是由台风引起的。台风移近或登陆我国时,由于台风的水汽、能量输送,当遇上西风槽等西风带系统时,往往会影响或造成远距离台风暴雨的突然增幅,出现特大暴雨,此类暴雨常比台风本身环流的降水大得多[4-5, 20],给国民经济建设造成重大损失,甚至酿成巨大灾难。研究发现,位于内陆的陕西地区也不例外[6-7],如“77.7” (发生在1977年7月6日,下同)延河大暴雨、“02.6”(2002年6月8日)佛坪特大暴雨均造成陕西历史罕见重大洪灾,这类暴雨都有近海台风参与和影响。可见台风活动也能直接或间接影响我国北方和内陆省份,造成极端暴雨及重大洪灾天气事件。研究表明,夏季发生在陕西的区域性暴雨与台风的移动路径和活动范围相关性较好[8]。因此研究台风活动对陕西重大洪灾事件的影响及相关暴雨的环流特征具有十分重要的意义。

1 影响台风与重大洪灾事件的定义 1.1 影响台风的定义考虑到陕西地处内陆,仅将在130°E以西活动的台风作为研究对象进行分析和研究,并确定是影响和造成陕西重大洪灾事件的台风活动。为方便研究,我们将正式编号和命名的热带气旋统称为影响台风。西行台风则是越过125°E附近及在其以西范围内活动的台风,西行台风还包括在125°E以西,23°N附近以南,近海西行和登陆后西行的台风。而北上台风则是在130°E以西和23°N附近登陆或转向北上的台风。在南海区域生成发展的台风,路径西行的记为西行台风,路径北上的记为北上台风。需说明的是,当台风活动满足上述条件,且130°E以东还有台风存在时,称其为双台风。

1.2 重大洪灾事件的定义依据陕西97个气象站的降水记录(20时至20时),同时参考水文资料及水文、气象两部门联合调查的降水量值,结合陕西地理位置和实际情况确定参考标准为:当陕西3个区域内(陕南、关中和陕北)任意1日降水2站≥75 mm,或调查降水量值≥300 mm时;且造成的失踪和死亡人数超过50人或造成的直接经济损失在2亿元以上时(2000年后作了适当的提高),定义为一次重大洪灾事件的暴雨过程[9-11]。依据上述重大洪灾事件的标准和条件,对1970—2004年发生在陕西的暴雨过程统计分析,在35年中,陕西共发生重大洪灾事件17次,完全涵盖了陕西近35年以来几次罕见洪灾事件,如“77.7”延河、“02.6”佛坪和“03.8-9” (2003年8月下旬至9月)的渭河流域洪灾等均包含在其内,说明其标准是符合实际的[12]。

2 重大洪灾事件的统计特征 2.1 重大洪灾事件的年月分布特征在过去35年中,陕西共发生重大洪灾事件17次,年均约0.5次,不是各年度都有发生,一般是间隔2~3年发生一次,1988、1989和1990年连续三年,2002和2003年连续两年均有出现,发生最多的年份是1998年和2003年,两年均为2次。该年份分别是我国长江流域异常大水年和淮河流域异常大水年,说明陕西的重大洪灾事件多发年份与上述两流域异常大水年份有同步性,这值得注意,需进一步验证。就年代变化而言无明显特征,20世纪70年代3次,80年代和90年代各5次,本世纪初已出现4次,显现出增加的趋势。月统计表明,陕西的重大洪灾事件主要集中在7、8两个月,达15次之多,约占到88%。其中7、8两个月基本上平分秋色,分别是8次和7次。这与低纬地区的台风活动峰值正好同步[13],说明对陕西的重大洪灾事件来讲,台风的间接影响作用不能忽视。将重大洪灾事件与影响台风的活动进行对比分析发现,几乎每次重大洪灾事件都有台风参与和影响,相关率达90%,仅1987年6月5日一例洪灾无台风参与或影响(表 1)。

|

|

表 1 台风活动与陕西重大洪灾事件的相关统计表 Table 1 Simple statistic table of typhoon movements and major flooding events of Shaanxi(values in brackets refer to hydrological or investigation records) |

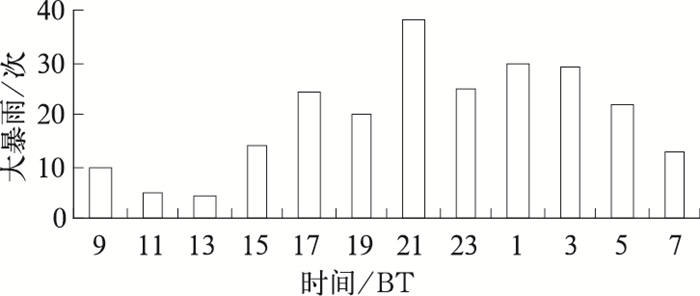

一般情况下,陕西重大洪灾暴雨过程都有大暴雨相伴,从陕西1970—2004年35年的大暴雨降水起始时间统计分布图可以看出(图 1),都以夜间为主。而夜间,特别是在凌晨,正是夏季人们熟睡之时,极容易造成人员伤亡。

|

图 1 陕西1970—2004年大暴雨降水起始时间分布(2小时为单位) Fig. 1 Starting time distribution of torrential rain from 1970 to 2004 in Shaanxi (unit: 2 h) |

再对出现在陕西重大洪灾事件的暴雨日变化进行分析发现,17次暴雨过程中有14次发生在夜间或后半夜,占了80%。这与陕西大暴雨降水强度最大时段多数在夜间的结论相一致,虽然近海台风的活动使陕西洪灾暴雨的日变化未发生明显的改变,但由于近海台风活动影响,常常会使远离台风区域的暴雨出现明显增幅现象[14],甚至出现突发性的极端降水[15]。如:1991年7月28日关中大暴雨、2002年6月8日佛坪大暴雨(图 2)和2007年8月8日关中大暴雨[16]三次过程(台湾附近都有台风活动)均为陕西历史上罕见的突发性极端暴雨天气,分别创造了西安、佛坪和兴平等十多个测站的日降水最大纪录,其降水强度远超过了一般暴雨过程。可见台风活动的作用是造成陕西重大洪灾事件不能忽视的一个重要因子。

|

图 2 2002年6月8—9日佛坪大暴雨降水量分布 Fig. 2 The 2 h precipitation distribution of Foping torrential rain during 8-9 June, 2002 |

在17次重大洪灾事件中,就地域分布上,陕南出现12次,占到了70%,关中3次,陕北2次,两者合计30%。就人员伤亡情况而言,陕南最多,陕北次之,关中最少,其主要原因是地质、地貌因素所致。众所周知,陕西南北跨度大,陕南多数地区处在大巴山区和秦岭山脉的南坡山区,该地貌特征为山高坡陡,沟谷深邃,其山坡、山脊上一般堆积有厚1~8 m的残坡积层;陕北多数区域位于黄土高原的丘陵、沟壑及山峁地形中,沟壑纵横,地形破碎,坡度陡峭,黄土高原大部又为松软深厚的黄土层覆盖。而当地人为了生活便利,多选择以川道和依山傍水而居。如此居住环境下,一旦遇到特大暴雨,加之山坡陡,植被差,汇流快,常造成暴雨洪水突发性强,来势凶猛,成灾历时短等特征,并常与泥石流相伴猛泄而下,具有极强的破坏力,造成极其严重的人员伤亡。这就是陕南和陕北为何是陕西的重大洪灾事件多发地的客观原因。而关中地处渭河平原,素有八百里秦川之称,地势相对平坦,但由于水土流失,泥沙淤积,河道变窄,河床升高,减小了河段面积过洪能力,提高了相同流量的洪水水位,减弱泄洪能力;其成灾形式多以洪水淹没农田和厂矿为主,主要是经济和财产损失。

另外统计分析还显示,出现在陕西的严重洪涝灾害可归纳为两类:一类是突发性暴雨型,即在洪灾前期未出现连续性降水。该类暴雨特征是,通常来势猛、强度大、历时短且局地性强,受当时预报技术和当地的通信条件限制,加之前期天气状况好,人们无准备和防患意识薄弱,引发的洪涝灾害和人员伤亡极为严重,有时甚至是毁灭性的。“77.7”延河大暴雨、“98.7” (1998年7月8日)丹凤特大暴雨和“02.6”佛坪特大暴雨均属此类。另一类是连阴雨暴雨型,洪灾前期阴雨连绵,土壤的含水量已接近饱和,地面易产生径流,前期阴雨已使河流、水库处在高水位状态,再遇暴雨过程常会使洪水泛滥、出现溃堤和决堤,淹没农庄、工厂和农田,涉及面广,但人员伤亡相对较少,造成的洪灾以经济和财产损失最为明显。例如:“81.8” (1981年8月14—31日)的汉江、嘉陵江上游和“03.8-9”渭河下游流域持续暴雨属这一类型。

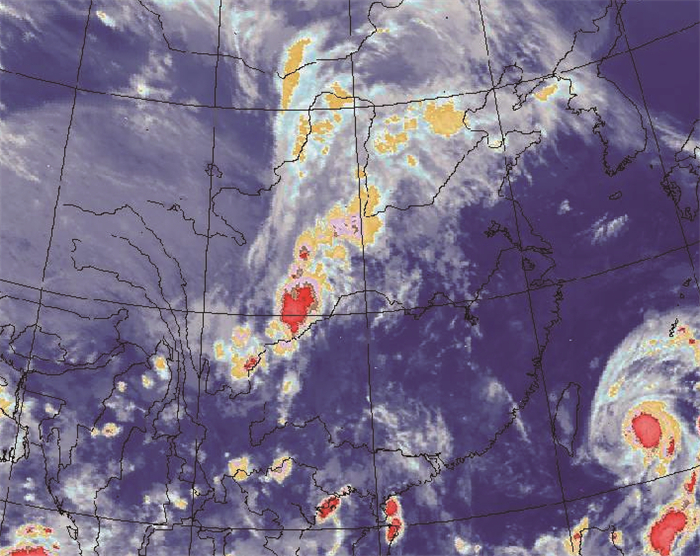

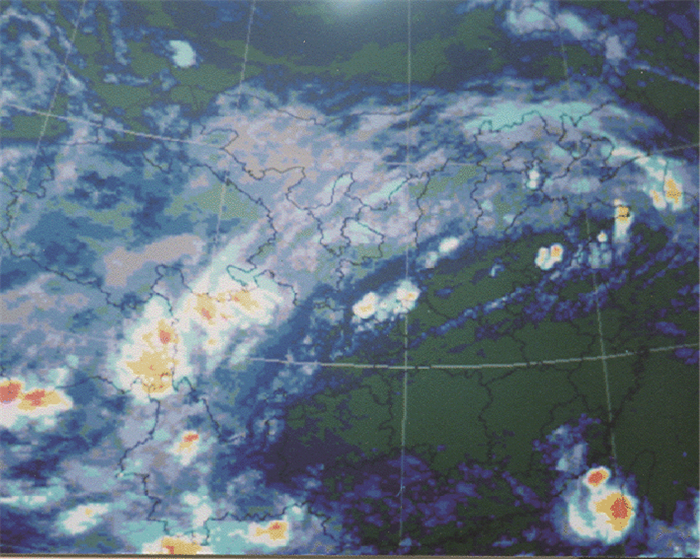

3 重大洪灾事件时环流特征与近海台风的活动 3.1 500 hPa的环流和云图特征对陕西重大洪灾型暴雨发生时的环流形势分析。发现大多数的洪灾型暴雨过程时,在500 hPa环流形势图上,陕西的陕南或关中、陕南处在副热带高压(以下简称为副高)边缘,足见陕西的重大洪灾型暴雨与副高关系相当密切。这一特征在陕西出现重大洪灾型暴雨时500 hPa环流形势的合成图中(影响台风在台湾附近型)仍十分明显(图 3),副高的主体控制影响着我国华中、华东等大部区域,东南沿海及台湾附近为一相对的低压区域。进一步分析发现,584 dagpm的位置与重大洪灾的发生地域有较好的对应关系,重大的洪涝灾害一般出现在副高外围,即副高的西北侧。该特征在卫星云图上反映更加清楚(图 4、5)。图中显示,在陕西重大洪灾发生地和台风云系之间常是一个大的晴空区,其区域基本与副高位置、范围相一致。这一特征表明中、低纬两系统(即西风槽与热带气旋)之间的副高较强,分析显示[17],中、低纬系统对应的两个上升运动区域之间是大范围的下沉运动区域,即副高所在区域。

|

图 3 典型个例的500 hPa环流形势合成图(台风在台湾附近型) Fig. 3 500 hPa circulation map for a typical case when of typhoon nearby Taiwan |

|

图 4 2002年6月9日04时红外卫星云图 Fig. 4 Infrared satellite image at 0400 BT 9 June, 2002 |

|

图 5 1998年7月8日03时红外卫星云图 Fig. 5 Infrared satellite image at 0300 BT 8 July, 1998 |

有研究表明,在副高西北侧往往具备正涡度辐合、水汽充沛、高能不稳定等有利于暴雨产生条件;而影响台风的西进和北移作用又反作用于副高,使得副高不易出现东退而更加稳定[18],副高的稳定和维持使其西北侧的对流得以稳定和发展,同时,副高西北侧是暴雨多发区的观点已得到气象专家的广泛认同[3]。

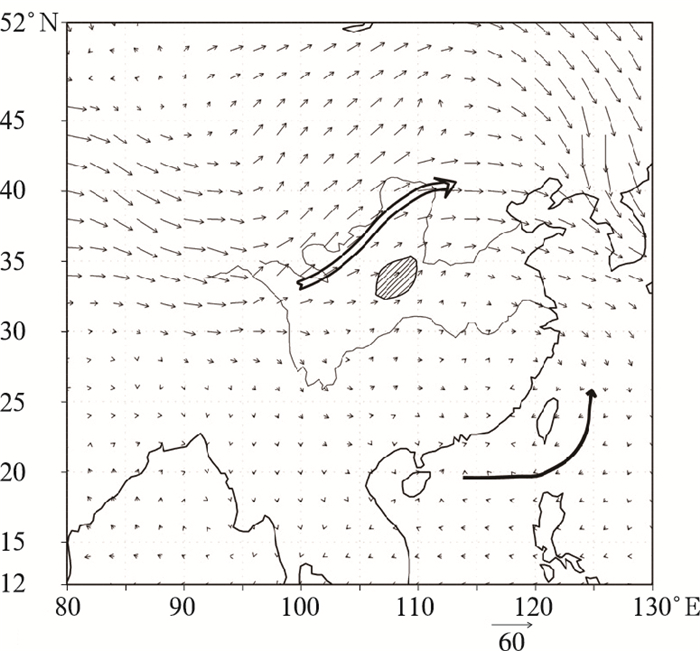

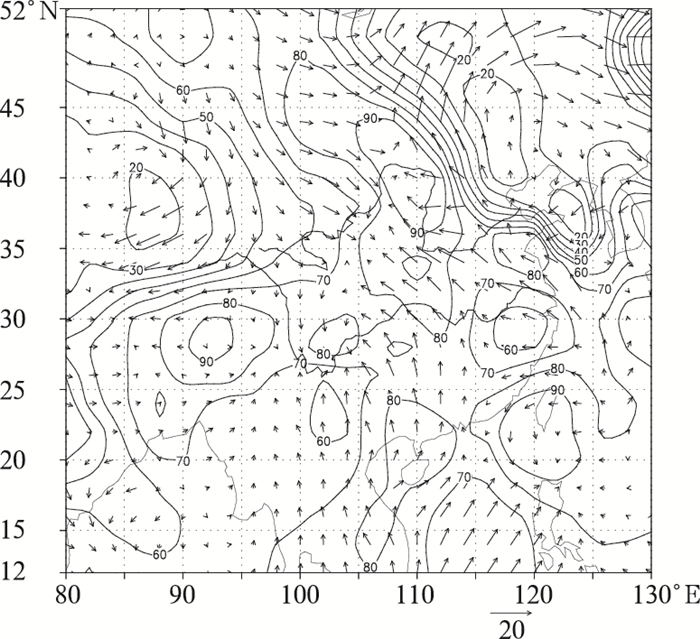

3.2 300 hPa的环流特征对发生重大洪灾暴雨时环流特征分析发现,无论是陕西前汛期的6月还是主汛期的7、8两个月,发生重大洪灾暴雨时,其300 hPa环流图上对应高压环流区(即反气旋环流),这充分说明高层的高压环流是洪灾型暴雨发生的关键条件之一,该特征在陕西的每一洪灾型暴雨中均可发现,只是高压环流的强弱和位置存在差异。同时,在300 hPa图上,在33°~38°N之间,即在黄河河套范围内,且存在一个自南向北递增,以纬向为主的20~30 m·s-1急流带,当急流带位置偏南,则洪灾型暴雨降水落区偏南;反之,急流带位置偏北,暴雨落区相应北移(图 6)。说明300 hPa急流在陕西重大洪灾型暴雨过程发生中起着重要作用,这与我们在日常的预报业务中发现的300 hPa急流带超前暴雨出现的结论是相符的。而这支偏西风急流的存在和维持,使暴雨区高层存在和维持强烈辐散,利于暴雨的加强与维持。

|

图 6 2002年6月8日20时300 hPa风矢量图 (空心箭头线为300 hPa急流位置,实心箭头线为台风移动路径,斜线区域为暴雨区) Fig. 6 The 300 hPa wind vector at 2000 BT 8 June, 2002 (Hollow arrow denotes position of jet stream on 300 hPa level, solid arrow the moving track of typhoon, and oblique-lined area the torrential rain spot) |

值得一提的是,在重大洪灾型暴雨过程发生前期,对流层中低层的700 hPa环流场上在河套附近存在着一个东高西低型的相同特征,即在河套地区南端的西安、汉中一带几乎均为低压环流、低槽或有切变存在;位于黄河中下游及陕西东部的河南、山西和湖北西北部则为一个高压环流或高压脊控制和影响(图略)。这一东高西低型的结构一般较为稳定,当有弱冷空气从偏北地区扩散南下进入到该低值区域内时,往往使低压或低槽出现加强、发展和维持;与此同时受台风向我国东南沿海地区西移或北上影响,台风外围的低空偏东风急流与上述高压区南侧的偏东南气流会进一步叠加、增强,这支加强的偏东南急流迅速向陕西的暴雨区延伸和扩展,为暴雨的产生提供了充沛的水汽和能量。当台风外围的偏东南暖湿气流与低压区内的弱冷空气相遇时,将产生更加强烈的不稳定,更有利于对流的发展和维持,使暴雨出现明显的增幅[14]。

研究表明,台风外围的低空偏东或偏东南风急流是向暴雨区输送大量水汽的通道,它对大暴雨的产生起到重要作用[19]。对重大洪灾型暴雨过程中700 hPa与850 hPa两层的水汽和能量输送进行比较,结果显示在陕西出现重大洪灾型暴雨过程,当有台风参与和影响时,从海南、广州、福州到上海这样的一个范围内都会出现:从台风低压外围的东侧或东北侧均会形成一个明显的偏东南向的水汽输送通道流向陕西的暴雨区。有所不同的是,当影响台风在我国台湾附近或以北范围内活动时,常常在影响台风环流北侧,即我国东部沿海经中原地区形成一支偏东或偏东南急流带,并一直深入到陕西,低空急流轴与最大水汽输送轴基本上是重合的,它是暴雨区主要的水汽和能量输送通道,其水汽、能量通道主要以850 hPa层,甚至更低层的925 hPa输送更为显著(见图 7),这点从图 7中可以清楚看到最大的水汽输送区出现在上海、郑州一直伸入到陕西境内,且该输送范围内的相对湿度均在80%以上,这验证了低空急流轴与最大水汽输送轴是重合的。影响台风在海南、广东和广西附近登陆或活动时,在湛江附近常存在着一支强的偏南气流,一直伸到陕西境内,此时,水汽、能量则以700 hPa层输送最为显著。上述特征和现象在洪灾型暴雨降水出现前一时次或当日反映最为明显,通过常规的天气图,从对流层较低层的风场演变就可直接发现。如2002年6月8日20时,850 hPa图上福州、上海两测站分别由原来的6 m·s-1东北风和静风猛增为8 m·s-1和12 m·s-1的东南风,甚至位于地处内陆的郑州站的东南风也由原来的8 m·s-1迅速增为18 m·s-1。

|

图 7 2002年6月8日20时850 hPa风矢量(单位:m·s-1)与相对湿度(单位:%)分布图 (实线为相对湿度) Fig. 7 The 850 hPa wind vector (unit: m·s-1) and relative humidity distribution (unit: %) at 2000 BT 8 June, 2002 (solid line denotes relative humidity) |

以环流形势和台风移动路径分析归类,将16次有台风影响的陕西重大洪灾暴雨过程分为两大类,一类是从西北太平洋偏西区域生成移入或在南海区域生成后北上,大约在120°E以西和20°N以北的范围活动或在海南附近登陆的,有9次。此类影响台风的活动位置整体偏西,移动路径以西行特征为主。其次是在台湾附近或以北范围内活动,有5次,这类台风路径以北上居多,导致重大洪灾多在关中和陕南地区,像“02.6”陕南佛坪特大暴雨。另外,台风在海南附近登陆2天后,陕西境内也会出现重大洪灾事件的暴雨过程。这种出现强降水滞后现象,多发生在8月下旬,连阴雨形势中较为常见,如“03.8-9”渭河下游流域持续暴雨等。

上述有关台风活动与陕西重大洪灾事件相关气候特征分析以及影响台风活动路径特点显示,影响台风的活动使得造成陕西重大洪灾事件的暴雨处在一个十分有利的环境中,为暴雨的发生、加强提供了必需的能量和水汽条件。也可以说影响台风作用是造成陕西重大洪灾事件不能忽视的一个重要因子。因此,就陕西而言,特别是7、8两个月,为了提高造成重大洪灾事件的暴雨预报能力,除分析、研究西风槽、副高等系统的影响外,还应密切关注移过130°E以西的台风(热带气旋)移向和强度变化。

4 结论(1) 陕西的重大洪灾事件主要集中在7、8两个月,占到了88%。地域分布上,陕南约占70%。近海台风活动与重大洪灾事件关系极为密切, 相关率达90%,台风对陕西重大洪灾事件的间接影响作用是不能忽视的。

(2) 当影响台风在南海区域生成或从西太平洋西移穿越过130 °E,并继续西行或北上时,该台风活动对陕西重大洪灾事件影响明显,应高度关注。7、8两个月台风的活动对陕西重大洪灾的暴雨过程影响最为显著。

(3) 陕西出现重大洪灾事件时,影响台风为两种类型,一类是台风位置多在我国台湾附近或以北的海域活动,水汽、能量以850 hPa层或925 hPa输送最为显著。另一类是在海南、广东和广西附近活动或登陆,水汽、能量主要以700 hPa层向暴雨区输送最为显著。

(4) 300 hPa的纬向急流带所处的位置对重大灾害事件区域有预报指示意义。

(5) 陕西重大洪灾事件的强降水(暴雨),多在夜间增强。可充分利用卫星云图、多普勒雷达和加密气象站观测资料,加强短时预报和临近预警预报服务,以减少、减轻重大洪灾造成的人员伤亡和财产损失。

徐良炎, 高歌, 2005. 近50年台风变化特征及灾害年景评估[J]. 气象, 31(3): 41-44. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.03.009 |

王达文, 2001. 北上热带气旋分析与预报[M]. 北京: 气象出版社, 220-248.

|

陶诗言, 1980. 中国之暴雨[M]. 北京: 科学出版社, 121-133.

|

陈联寿, 徐祥德, 罗哲贤, 等, 2002. 热带气旋动力学引论[M]. 北京: 气象出版社, 222-227.

|

程正泉, 陈联寿, 徐祥德, 等, 2005. 近10年来台风暴雨研究进展[J]. 气象, 31(12): 3-12. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.12.001 |

蒋尚城, 谢安. 西太平洋台风与北方暴雨. 北方灾害性天气文集[C]. 北京: 气象出版社, 1981: 6-10.

|

侯建忠, 张弘, 杜继稳, 等. 台风与高原东北侧冷锋暴雨的环境场及云图特征[C]. 青藏高原东北侧突发性暴雨分析研究与应用. 北京: 气象出版社, 2005: 92-98.

|

侯建忠, 1997. 台风与陕西区域性暴雨的关系与环流特征[J]. 陕西气象, (2): 5-8. |

《陕西历史自然灾害简要纪实》编委会, 2002. 陕西历史自然灾害简要纪实[M]. 北京: 气象出版社, 40-172.

|

陕西省地方志编纂委员会编, 2001. 陕西省志(第六卷)·气象志[M]. 北京: 气象出版社, 220-248.

|

温克刚, 翟佑安主编, 2005. 中国气象灾害大典(陕西卷)[M]. 北京: 气象出版社, 42-74.

|

陕西省减灾协会, 1993. 陕西省重大自然灾害综合研究与防御对策[M]. 西安: 陕西科学技术出版社, 60-98.

|

丁燕, 史培军, 2002. 台风灾害的模糊风险评估模型[J]. 自然灾害学报, 11(1): 34-43. |

孙兴池, 陈金敏, 刁秀光, 等, 2009. 一次远距台风暴雨过程分析[J]. 气象, 35(5): 35-41. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.05.005 |

梁立光, 蒲明, 2002. 绵阳突发性大暴雨成因分析[J]. 气象, 28(8): 37-40. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2002.08.008 |

郭大梅, 许新田, 刘勇, 等, 2008. 陕西中南部一次突发性大暴雨过程分析[J]. 气象, 34(9): 40-46. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.09.006 |

侯建忠, 杜继稳, 孙伟. 青藏高原东北侧一次中尺度对流复合体的环境场及动力分析[C]. 青藏高原东北侧突发性暴雨分析研究与应用. 北京: 气象出版社, 2005: 154-156.

|

顾清源, 肖递祥, 黄楚惠, 等, 2009. 低空急流在副高西北侧连续向暴雨的触发作用[J]. 气象, 35(4): 59-67. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.04.008 |

刘子臣, 梁生俊, 张建宏, 1997. 登陆台风对黄土高原东北暴雨的影响[J]. 高原气象, 16(4): 402-409. |

陈联寿. 热带气象灾害及其研究进展[J]. 气象, 36(7): 101-110. http: //qxqk. nmc. cn/ch/reader/view_abstract. aspx?file_no=20100717&flag=1

|

2010, Vol. 36

2010, Vol. 36