2011年7月,全国平均降水量为105.8 mm,较常年同期(115.9 mm)偏少8.7%,为近11年来最少[1],其中,新疆北部、内蒙古中东部、西藏大部、西北东部局部及江淮大部等地降水量较常年同期偏多3成至1倍,局部地区偏多1~2倍;全国大部分地区降水量与常年同期持平或偏少,其中西北地区中西部、内蒙古中西部、华北南部、黄淮大部、江汉、江南中西部、华南西部、西南东部以及东北东南部等地偏少3~8成,部分地区偏少8成以上[1]。全国平均气温为22.1℃,较常年同期(21.4℃)偏高0.7℃,为1951年以来历史同期第7高值[1]。月内,全国共出现7次强降水过程,但没有发生大范围持续性的严重洪涝灾害;4个热带气旋生成但只有一个登陆我国;新疆、内蒙古西部和江南、华南、江汉、江淮、黄淮、华北等地相继出现高温天气;29个省(市、区)遭受风雹灾害[1]。

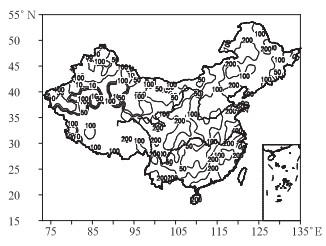

1 天气概况 1.1 降水2011年7月,全国平均降水量为105.8 mm,较常年同期(115.9 mm)偏少8.7%,为近11年来最少。湖南、贵州平均降水量为1951年以来历史同期最小值。除新疆中部和南部、青海西北部、甘肃和内蒙古西部等7月降水量不足10 mm外,全国其余大部地区降水量在10 mm以上,其中东北大部、华北、黄淮、江淮、内蒙古东部、西北东部、西南西部和东南部、青藏高原中东部、江南中东部和华南大部等地在100~400 mm,江南东北部等地区达400~600 mm(图 1)。

|

图 1 2011年7月全国降水量分布(单位:mm) Fig. 1 Distribution of precipitation (unit: mm) in China in July 2011 |

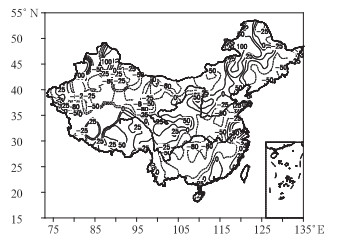

月降水量与常年同期相比,除新疆北部、内蒙古中东部、西藏大部、西北东部局部及江淮大部等地降水量较常年同期偏多3成至1倍,局部地区偏多1~2倍外; 全国大部分地区降水量与常年同期持平或偏少,其中西北地区中西部、内蒙古中西部、华北南部、黄淮大部、江汉、江南中西部、华南西部、西南东部以及东北东南部等地偏少3~8成, 部分地区偏少8成以上(图 2)。

|

图 2 2011年7月全国降水量距平百分率分布(单位:%) Fig. 2 Distribution of precipitation anomaly percentage (unit: %) in China in July 2011 |

2011年7月,全国平均气温为22.1℃,较常年同期(21.4℃)偏高0.7℃,为1951年以来历史同期第7高值。上海、黑龙江平均气温为1951年以来历史同期次高值[1]。

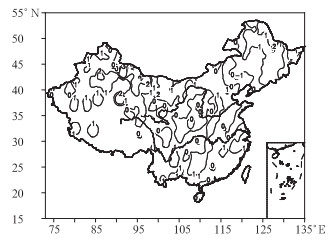

与常年同期相比,全国大部分地区气温接近常年同期或偏高,其中新疆东南部、内蒙古西部和东北部的部分地区、甘肃中北部、青海中北部、西藏西北部、黑龙江大部和吉林中部、江南东部等地区气温偏高1~2℃,部分地区偏高2~4℃(图 3)。

|

图 3 2011年7月全国平均气温距平分布(单位:℃) Fig. 3 Distribution of temperature anomaly (unit: ℃) in China in July 2011 |

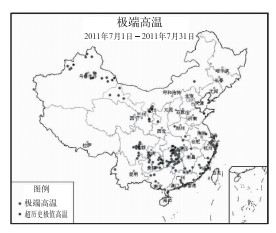

7月,全国共129站出现极端高温(图 4),其中17站的日最高气温达到或突破历史极值。7月主要有2次极端高温天气过程:13—16日,极端高温集中出现在新疆北部和甘肃西北部(20站);25—29日,主要出现在西南东部、长江以南大部及宁夏等地(90站)。其中,新疆吐鲁番(47.8℃)、托克逊(47.5℃)、淖毛湖(45.1℃)日最高气温超过45℃。上旬,重庆平均气温为1951年以来历史同期次高值;中旬,四川平均气温为1951年以来历史同期次低值;下旬,广西、贵州、云南平均气温为1951年以来历史同期最高值,黑龙江、江西、湖南平均气温为1951年以来历史同期次高值。

|

图 4 2011年7月极端高温事件站点分布 Fig. 4 Distribution of extremely high temperature events in China in July 2011 |

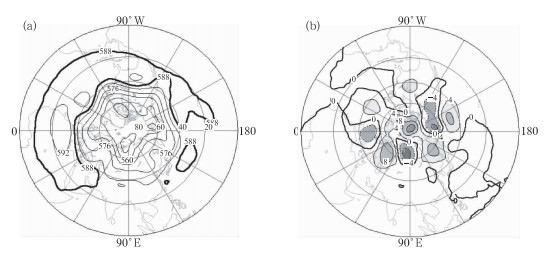

图 5给出了2011年7月500 hPa平均位势高度及距平图,与常年同期的北半球环流形势相比,7月北半球的环流形势有以下主要特点。

|

图 5 2011年7月北半球500 hPa平均高度(a)和距平(b)(单位:dagpm) Fig. 5 The 500 hPa geopotential height (a) and its anomaly (b) in the Northern Hemisphere in July 2011 (unit: dagpm) |

北半球极涡呈多极型分布,有三个中心,分别位于中西伯利亚以北、阿拉斯加地区和加拿大东北部。位于中西伯利亚以北的低涡中心在距平场上对应负距平中心值达-40 gpm,表明该极涡强度较常年同期明显偏强,因此冷空气在此地的势力也偏强。在上述低涡东西两侧均存在80 gpm的正距平中心值,表明低涡前后的高压形势均偏强,造成低涡移动缓慢,频繁地向中纬度地区分裂冷空气。

西太平洋副热带高压的西脊点位于25°N、140°E附近,较常年同期120°E附近明显偏东[2]。

2.2 欧亚中高纬盛行纬向环流,多短波槽活动2011年7月,在500 hPa位势高度场及距平场上(图 5a),中高纬度大气环流呈6波型分布。在亚欧大陆有两个大槽,一个位于中西伯利亚地区,另一个位于我国东北至华北一带。从500 hPa平均高度距平场(图 5b)上看出,前者较常年同期略偏强,后者则接近常年同期。在巴尔喀什湖槽前,冷空气分为两股,其主体向东北方向收缩,另外一股冷空气从新疆北部沿偏西气流东移南下并入东北至华北大槽,说明西风带上多波动,冷空气活动频繁。同时,在距平图上(图 5b),鄂霍次克海阻塞高压偏强80 gpm,这种环流形势有利于冷空气从贝加尔湖以西沿西北气流南下,给我国西北地区东部、西南地区北部、东北、华北及长江中下游地区带来明显的降雨天气[3]。

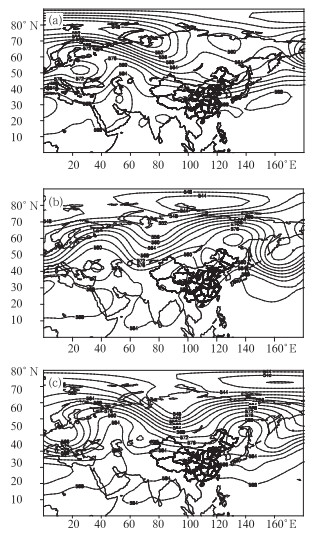

2.3 环流演变与我国天气图 6给出了7月上、中、下旬欧亚地区500 hPa的平均高度场,其中,上旬(图 6a),亚欧中高纬地区呈较弱的两槽两脊的环流形势,低槽分别位于巴尔喀什湖至西亚东部一带和我国东北地区,位于新地岛附近的低涡不断分裂冷空气对巴尔喀什湖附近低槽进行补充加强,远东地区较强的高压脊东缓慢,使得贝加尔湖附近的高压脊和我国东北地区的低槽均东移缓慢且不断加深。低纬地区,西太平洋副热带高压西脊点位于25°N、115°E附近,较常年同期明显偏东,其面积也较常年同期明显偏弱。总体来说,整个上旬由于高空槽和副高均较弱,两者的配合只是在黄淮、江淮流域产生了一次较强降水。

|

图 6 2011年7月欧亚500 hPa上(a)、中(b)、下(c)旬平均位势高度 (单位:dagpm) Fig. 6 The 500 hPa Eurasia geopotential heights (unit: dagpm) for the 1st (a), 2nd (b) and last (c) dekad average in July 2011 |

中旬(图 6b),亚欧地区环流形势明显调整,新地岛附近低涡东移北抬并入极涡,远东地区有阻塞高压生成并稳定维持,西西伯利亚至巴尔喀什湖一带形成一个较强的高空槽,我国东北地区有一冷涡,中东部大部地区则处于高空槽的控制下,低纬地区季风槽也逐渐加强,有利于西南低空急流的向北输送,同时西太平洋副高东退至日本附近,这种天气形势的稳定维持有利于我国华北、东北等地阵雨天气的产生,同时在江淮及其以南地区产生了3次强度、范围均较大的持续性降水过程。

下旬(图 6c),亚欧地区环流形势再次调整,远东地区的阻塞高压依然维持但略有东移,其上游的高空槽进一步东移,同时其底部不断分裂弱的短波槽东移南压,青藏高原上空也不断有高空槽东移,两者在我国中北部地区叠加;同时副高较中旬有明显的西伸加强,有利于其西侧的暖湿气流向北方地区输送。此种形势下,我国华北和东北地区产生了两次落区及强度均较大的降水过程。

3 主要降水过程 3.1 概况2011年7月主要有7次暴雨过程(表 1)。本月多过程性降雨和分散性降雨,降雨呈现点多面广、多阵雨或雷阵雨以及局地短时降雨强等特点。总体看,全国没有发生大范围持续性的严重洪涝灾害,洪涝造成的损失明显轻于去年同期[3],但部分地区强降水引发的山洪、泥石流灾害以及城市内涝比较严重。

|

|

表 1 2011年7月主要降水过程 Table 1 Main precipitation processes in July 2011 |

7月24—25日,我国内蒙古中部、河北、北京、天津、山东西北部、西南部和东部、辽宁西部和南部有大到暴雨,北京、河北东北部沿海、山东西南部、辽宁南部、出现大暴雨,山东东部局地有特大暴雨,其中华北北部、内蒙古中部偏东地区、山东半岛东部等地累积降水量超过100 mm。

此次强降水过程主要由高空槽后不断东移南压的冷空气与副高西侧及850 hPa不断加强的偏南气流交汇而造成;同时远东地区的阻塞高压稳定维持以及低层低涡的发展加强也是造成此次降水过程较强的原因。伴随着西太平洋副高西伸加强,高空槽东移北缩以及低层偏南气流的减弱,此次降水过程逐渐趋于减弱。

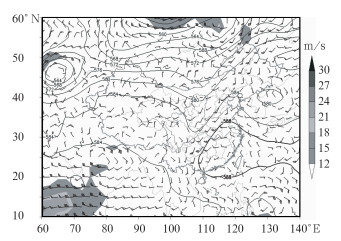

图 7给出此次降水过程初始时段的环流场。从图 7中看出,24日08时,蒙古国以北存在一个宽广的低涡系统,其底部为平直的西风环流,这种形势有利于引导冷空气东移南下以及河套地区高空槽的加深,此时副高西伸至华南西部,西风带高压脊与副高叠加,使得高空槽东移缓慢,同时850 hPa也存在一条明显的西南急流带,强度达12 m·s-1,为降雨提供了丰富的水汽来源,上述形势造成冷暖空气在河套地区交汇,此时强降雨过程开始。24日20时(图略),蒙古国以北的低涡系统东移缓慢,依然有冷空气从其底部向东南输送,同时由于远东地区南部的阻高依然强盛,河套地区高空槽缓慢东移至华北西部,其前部高压脊与副高叠加后进一步加强,同时低层低涡开始生成并发展,850 hPa急流有加强趋势,最大风速达16 m·s-1,此时降雨区也东移至华北中西部并且强度也随之加强,河北中西部及北京先后产生暴雨,局地大暴雨。25日08时(图略),蒙古国以北的低涡分裂出小槽并东移至新疆北部,副高进一步西伸至西南地区南部,高空槽移至华北地区且略有减弱,槽前高压脊开始减弱,但低层低涡明显加强,低涡前部山东半岛至辽宁一带的偏南气流也相应加强,主雨带也开始移至华北东北部、内蒙古中东部、辽宁西部和南部及山东半岛中东部。25日20时(图略),新疆北部的小槽进一步东移,华北地区高空槽也略有东移,槽前高空脊开始崩溃,低层的低涡较08时有所加强,但是随着副高进一步西伸与大陆高压合并,其向北的水气输送通道被切断,此后,辽宁和内蒙古东部的降雨虽然存在但强度较之前已开始逐渐减弱,至26日夜间,此次降雨过程基本趋于结束。

|

图 7 2011年7月24日08时500 hPa高度场、850 hPa风场(矢量)及850 hPa风速(填色) Fig. 7 The 500 hPa geopotential height (unit: dagpm) and the 850 hPa wind vector and wind velocity at 08 BT 24 July 2011 |

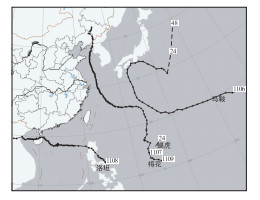

7月,西北太平洋和南海共生成4个热带气旋(中心风力≥8级),生成个数接近常年同期(4.2个),其中有1个登陆我国,登陆个数较常年同期(1.9个)偏少。图 8给出了热带气旋路径。

|

图 8 2011年7月热带气旋路径实况图 Fig. 8 The tracks of the four tropical cyclones generated in July 2011 |

2011年第6号热带风暴马鞍于7月12日14时在西北太平洋生成,并开始沿偏西路径移动,14日凌晨02时加强为台风,当日20时加强为强台风,16日14时再度升级为超强台风,路径转为西北方向,18日02时开始转为偏北方向移动,强度为强台风,此后强度逐渐减弱;“马鞍”19日20时50分在日本四国岛高知县沿海登陆,强度为台风,中心气压965 hPa,中心最大风速35 m·s-1,此后沿偏东方向移动,并于20日08时15分再次登陆日本纪伊半岛沿海,强度为台风,中心气压970 hPa,中心最大风速33 m·s-1, 随后台风转向东南方向移动,于22日08时减弱为热带风暴并停止对其编号。“马鞍”登陆日本给当地带来暴风和强降雨,部分航班停飞,铁路公路关闭并造成多人受伤或失踪。

2011年第7号热带风暴蝎虎于7月15日14时在西北太平洋洋面上生成,17时其中心位于菲律宾马尼拉偏东方大约1380 km的洋面上,就是14°N,133.8°E,中心附近最大风力有8级(18 m·s-1),中心最低气压为1002 hPa,于7月15日20时减弱为热带低压,中央气象台于15日20时对其停止编号。

2011年第8号热带风暴洛坦于7月26日上午在菲律宾以东洋面生成,夜间加强为强热带风暴。27日10时30分在菲律宾吕宋岛东部沿海登陆,在穿越菲律宾过程中减弱成热带风暴。27日夜间“洛坦”进入南海,28日14时重新加强为强热带风暴。于29日17时40分在海南省文昌市龙楼镇沿海登陆,登陆时中心附近最大风力有10级(28 m·s-1),中心气压为980 hPa。29日夜间穿过海南岛,30日凌晨进入北部湾。30日傍晚在越南登陆,之后强度减弱,31日02时中央气象台对其停止编号。

“洛坦”具有强度弱,移动路径稳定,移速较快,云系结构不对称,影响范围小,时段集中等特点。受其影响,海南及广东部分地区出现大到暴雨,局部出现大暴雨或特大暴雨,造成一定损失,两省共计76.68万人受灾,2人死亡,直接经济损失4.26亿元。但“洛坦”对增加水库蓄水和缓解旱情十分有利,仅海南水库蓄水就增加了4.1亿m3,总体看对农业生产利大于弊。

2011年第9号热带风暴梅花于7月28日14时在西北太平洋洋面上生成,30日08时加强为强热带风暴,14时继而增强为台风,20时加强为强台风,31日02时加强为超强台风,20时减弱为强台风,8月3日凌晨再次加强为超强台风,当天20时即减弱为强台风,6日15时在东海海面减弱为台风,7日21时减弱为强热带风暴,从8月3日夜间到7日白天,维持强台风或台风达97个小时。8日17时减弱为热带风暴。在减弱为热带风暴的1个多小时后,即8日18时30分前后,“梅花”在朝鲜西海岸北部沿海登陆,登陆时中心附近最大风力为9级(23 m·s-1),中心最低气压985 hPa。9日02时“梅花”在辽宁省铁岭市减弱为热带低压,之后强度继续减弱,对我国影响逐渐减小,中央气象台于8月9日08时对其停止编号。

“梅花”具有强度变化多、移动速度慢、移动路径不确定性大、生命史长等特点。梅花”的移动速度缓慢,从编号到登陆经历长达11天,这使得它的移动方向复杂多变,路径的不确定性也随之增大;除了“梅花”自身的特点导致移动路径难以确定之外,大气环流形势调整也增加了这种不确定性,副热带高压外缘的引导气流是一个重要的影响因素之一,由于各数值预报模式对中心位于日本附近的副高发展变化情况存在较大分歧,因此对台风路径的预报也存在较大不确定性。“梅花”是今年第3个超强台风,最强时中心最大风力曾达16级(55 m·s-1)。受其影响,浙江、上海、江苏、山东、辽宁等地相继出现6级以上大风天气,沿海大部地区大风持续时间在6小时以上,其中舟山群岛和浙江中北部沿海海面8级以上大风持续时间达52小时。舟山群岛附近大部海区及上海东部沿海、江苏南部沿海局地、山东半岛东部局地阵风风力有12~14级,其中舟山群岛中的浪岗岛最大风力达15级(49.5 m·s-1)。浙江中北部部分地区、山东西部和北部及半岛部分地区、辽宁东部、吉林东南部等地出现大到暴雨,江苏、山东局地、辽东半岛部分地区降大暴雨,过程雨量山东烟台达186 mm、昌乐221 mm,辽宁局地达210~270 mm。

5 高温天气7月,日最高气温35℃以上高温日数全国平均为3.8天,比常年同期(2.9天)偏多0.9天。高温天气主要出现在江南、江汉、华南大部、江淮大部、黄淮西部以及河北中南部、重庆、贵州东部、新疆大部、甘肃西部、内蒙古西部等地,高温日数一般在4~12天,其中江南大部及新疆东部、内蒙古西部的部分地区在12天以上,新疆局部超过20天。与常年同期相比,上述地区高温日数一般偏多2~4天,部分地区偏多4天以上。

7月中旬末以来,南方大部出现了大范围的持续高温天气。湖南石门(40.9℃)、常德(40.4℃),贵州三穗(38.6℃)以及云南景洪(37.4℃)等地日最高气温均突破当地历史同期纪录。

| [1] |

国家气候中心. 2011年7月中国气候影响评价[R].

|

| [2] |

梁必骐. 天气学教程[M]. 北京: 气象出版社, 1995: 546-548.

|

| [3] |

王文东. 2010年7月大气环流和天气分析[J]. 气象, 2010, 36(10): 122-127. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.10.021 |

2011, Vol. 37

2011, Vol. 37