2. 天津市气象科学研究所, 天津 300074;

3. 南京信息工程大学, 南京 210044;

4. 南京大学, 南京 210093

2. Tianjin Research Institute of Meteorological Science, Tianjin 300074;

3. Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044;

4. Nanjing University, Nanjing 210093

海陆风环流是沿海地区最突出的中尺度特征之一, 它是由于下垫面加热不均匀而产生的大气次级环流, 是沿海地区特有的中尺度系统。海陆风理论研究始于Jeffreys (1922) 对海陆风所作的定量理论研究工作。随后人们对海陆风现象进行了大量的数值积分和数值模拟研究, 由此得到了关于海陆风的一些基本认识, 而非线性的数值模拟研究及其研究成果为后来海陆风的数值研究奠定了基础。20世纪70年代科学家Mitsumoto等[1]修改了Estoque’s model并模拟了垂直和水平风场、质量守恒、涡旋的垂直守恒、时间矢端曲线、温度垂直廓线、感热的垂直移动和表面的垂直风压, 结果表明温度对海陆风锋面的高度有一定的影响。海陆风的实际应用研究主要是用于沿海城市气象预报和边界层大气环境监测。于恩洪等[2]通过加强观测, 分析了渤海湾西部的海陆风特征和垂直结构。刘正奇、孙贞、周武、庄子善等[3-6]利用中尺度地面观测资料, 分析了海陆风对局地性降水的作用。王彦等[7]应用天津新一代天气雷达和相应的自动气象站资料, 通过雷达监测到的渤海湾海风锋的特点, 对渤海湾海风锋与强对流天气形成、发展和消散过程演变特征进行了研究, 认为海风锋与弱冷锋相遇时, 相遇交叉处能够产生强对流天气。天津地处渤海湾西部, 受海陆风环流的影响很大, 尤其近年来在气候日益变暖的大背景下, 随着城市的发展, 极端天气事件频发, 2007年8月26日的局地大暴雨、2008年12月21日大到暴雪以及2009年9月26日的局地暴雨都是天津市50年以来极为罕见的极端事件, 并且有一个共同特点是具有典型的中尺度特征。这些极端天气事件给我们的预报带来了极大的困难, 为此专家们也作了相关的分析和研究[8-19], 但都没有将海陆风环流的作用作为重点来加以分析。为了充分认识海陆风环流对天津市局地强降水的影响, 我们利用地面加密自动站资料、天津中尺度模式产品资料、卫星云图和多普勒雷达等资料, 对2009年9月26日发生的局地对流暴雨天气, 从对流暴雨形成过程的物理机制、触发条件以及中尺度暴雨系统在不同阶段的结构特征等进行了中尺度分析, 来揭示海陆风环流在天津局地暴雨过程中的作用。

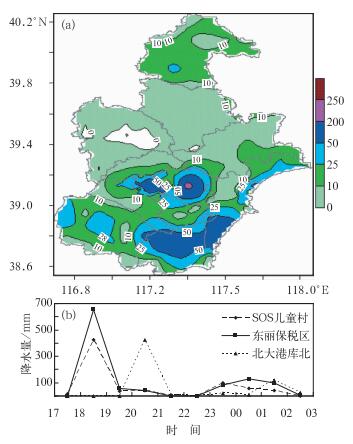

1 2009年9月26日暴雨过程的特点和天气形势分析 1.1 暴雨过程特点分析2009年9月26日17时开始到27日02时天津市中南部自西向东出现了雷阵雨天气, 局部暴雨, 个别站达到了大暴雨强度, 降水历时10小时, 强降水主要集中在市区、东丽和大港(图 1a)。区县气象站有1个站暴雨, 乡镇自动雨量站中有39个站暴雨, 1个站大暴雨。1小时最大降雨量为65.4 mm(图 1b)。降雨过程出现两个峰值, 第一个峰值在18—19时, 亦即第一个降水阶段, 第二个峰值在27日00时前后, 亦即第二个降水阶段, 并且第一阶段降水强于第二阶段降水。由于大港位于市区南部, 因此其两个峰值都略落后于市区和东丽, 说明降水是自北向南发展逐渐南压的。此次局地暴雨其强度及日雨量均为1951年以来最强, 属历史罕见的秋季暴雨。

|

图 1 (a) 2009年9月26日至27日8时雨量图; (b) 3个降水中心自动站最大雨量逐小时变化 Fig. 1 (a) Rainfall chart of Septemper 26-27, 2009, and (b) time evolution of maximum rainfall observed at automatic stations corresponding to three precipitation cells |

本次暴雨发生前夕, 500 hPa中高纬为纬向型环流形势, 40°N附近为平直西风气流, 副热带高压呈带状稳定在30°N以南。在平直的锋区上不断有短波槽生成东移, 26日08时, 500 hPa在河套附近有低槽东移, 带动小股冷空气侵扰华北地区, 而850 hPa在华北地区为12~15 ℃的暖区控制, 上冷下暖的空间结构使得这一地区为大气不稳定层结。地面图上呈北高南低型, 东北地区、贝加尔湖附近均为高压区, 南部整个为低压区, 天津处在河套东部低压环流的东侧, 为冷锋前部弱的低压辐合区中。午后海陆气温的差异使得海风锋形成西进, 在天津市中部形成一条东北—西南向的中尺度辐合线。高空槽东移与海风锋碰撞触发了本地不稳定能量, 触发强对流天气并产生局地暴雨。对本次暴雨产生重要作用的是:地面中尺度辐合线, 它通过提供带状辐合上升运动起着胚胎和组织积云对流的作用, 使得降水回波和对流云团沿中尺度切变线发展、加强和移动, 产生了明显的列车效应, 因此导致了这场历史罕见的秋季局部暴雨过程。

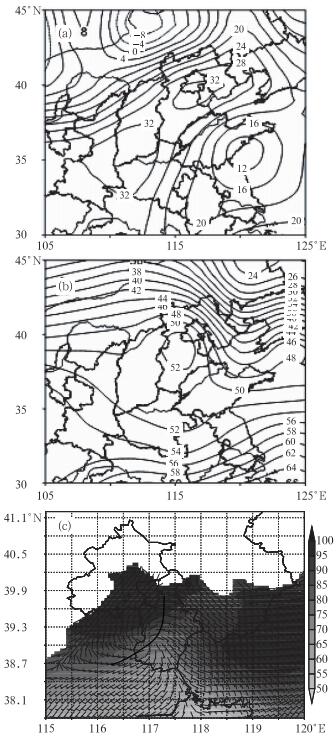

2 天气尺度环境条件分析暴雨过程是各种尺度天气系统相互作用的结果, 有利的天气尺度环流是产生暴雨的背景条件。从天气尺度的物理量诊断分析来看, 降水前本市具有较好的热力条件, 图 2a是9月26日08时物理量K指数的分布情况, 由图可清楚地看到, 在降水前天津市处在K指数为32 ℃左右的高值区中, K指数反映出大气的层结稳定情况, K指数值越大, 表示大气越温暖, 水汽越充分, 层结越不稳定;同时有较好的能量储备, 26日08时本市θse值为49 ℃(图 2b);有有利的动力条件, 低层辐合、高层辐散且高层辐散强于低层辐合(图略), 抽吸作用有利于上升运动的发展, 700 hPa存在-8×10-3~-6×10-3 hPa·s-1的上升运动(图略);有一定量级的水汽辐合, 水汽来源主要来自边界层的渤海海面(东风平流作用所致, 图 2c)。

|

图 2 2009年9月26日08时K指数(a, 单位: ℃), θse分布(b, 单位: ℃)和(c)WRF预报产品26日14时1000 hPa风场和相对湿度 Fig. 2 K index (a, ℃) and θse (b, ℃) distributions at 08:00 BT 26, September 2009, and (c) wind and relative humidity at 1000 hPa from WRF products at 14:00 BT 16 September 2009 |

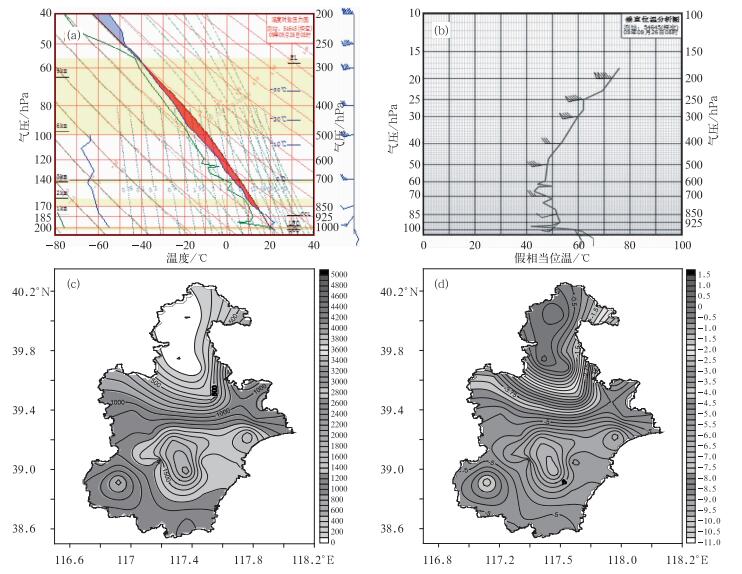

图 3a是2009年9月26日08时天津大港探空曲线图, 图 3b是假相当位温的垂直廓线, 由此探空资料所计算的相关物理量K指数为32 ℃, 沙氏指数SI为-0.82 ℃, A指数为16;CAPE=1049.5 J·kg-1, CIN=0.7 J·kg-1。我们从图 3b中看到, 700 hPa以上为对流稳定, 950~1000 hPa为强对流不稳定, 说明降水前夕本地积聚了充足的不稳定能量并且自由对流高度很低(1016 hPa), 而能量平衡高度较高(290 hPa), 天津地区潜在不稳定能量面积很大, 但所需的启动能量面积很小。表明本地对流不稳定很容易被触发。而此时距我们仅有100 km距离的北京CAPE值仅为131 J·kg-1, 层结相对稳定, 表现出典型的中尺度特征。

|

图 3 天津大港2009年9月26日08时探空曲线(a); 假相当位温的垂直廓线(b)、CAPE分布(c)和抬升指数(d) Fig. 3 The vertical profiles of radiosounding (a), pseudo-equivalent potential temperature (b), CAPE (c) and lifting index (LI) (d) in Dagang, Tianjin at 08:00 BT 26 September 2009 |

为了进一步揭示暴雨的中小尺度特征, 我们利用大港探空资料结合地面加密自动站资料, 计算了相关对流参数。图 3c和图 3d分别是计算的降水前夕CAPE值和抬升指数LI的水平分布情况, 从图中可看到无论是潜在不稳定能量还是抬升指数其分布都是非常不均匀的, 天津北部能量较弱, 仅有200 J·kg-1左右, 而CAPE中心值达到了1900 J·kg-1, 位于天津中部偏南的东丽区, 市区在CAPE大值中心的边缘1200~1500 J·kg-1, 抬升指数也有着和CAPE相类似的不均匀分布, 都表现出极强的中小尺度的特征, 这种局地的条件不同将会对降雨的强度、落区等产生重要的影响。

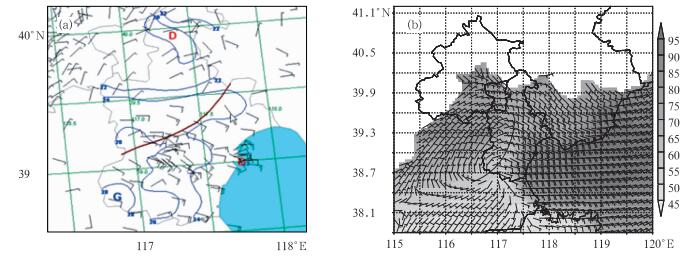

3.2 海陆风环流对强降水的作用 3.2.1 地面中尺度辐合线的生成天津位于渤海西岸, 经常受到海陆风环流的影响, 尤其到夏秋季节, 海陆温度差异明显, 海陆风的影响也更加突出, 而海陆风环流所产生的辐合线是边界层内的中尺度系统, 因此我们利用加密地面自动站资料和高分辨率的中尺度模式输出的边界层预报产品资料即可捕捉到它的踪迹。图 4a是2009年9月26日14时地面风场, 由于海陆温度的差异, 靠近沿海的东部地区受海风影响, 偏东风逐渐加强, 而西部地区维持弱的系统风——东北风, 于是在天津的中部形成了一条近东西向的地面中尺度辐合线。而同时我们从中尺度模式预报产品1000 hPa的风场和相对湿度场的综合图中, 也能清楚地看到海陆风环流作用下的地面辐合线以及边界层水汽的输送, 图 4b是天津市中尺度模式(WRF)输出的2009年9与26日16时1000 hPa风场和相对湿度产品, 从图中可见在天津中部有一条由东南风与东北风形成的中尺度辐合线, 与地面的辐合线相比只是在走向上略有差异, 辐合区的位置还是很接近的, 也就是说中尺度模式比较好地模拟出了边界层的辐合线。并且从模式产品我们看到在渤海是相对湿度的大值区, 边界层东风的加强使得本市自东向西湿度是逐渐增大的, 并形成了一条南北向的湿度锋区, 天津的中南部就位于湿度锋区附近。因此可以说海陆风的作用一是使得地面形成一条中尺度辐合线, 另一个是对地面有明显的增湿作用。这两方面的作用使得本地近地面层已经初步具备了暴雨启动所需的动力、热力及水汽条件。

|

图 4 (a) 2009年9月26日14时地面风场; (b) WRF输出的预报产品2009年9月26日16时1000 hPa风和相对湿度 Fig. 4 (a) Surface wind field at 14:00 BT 26, September 2009, and (b) wind and relative humidity at 1000 hPa from WRF products at 16:00 BT 16 September 2009 |

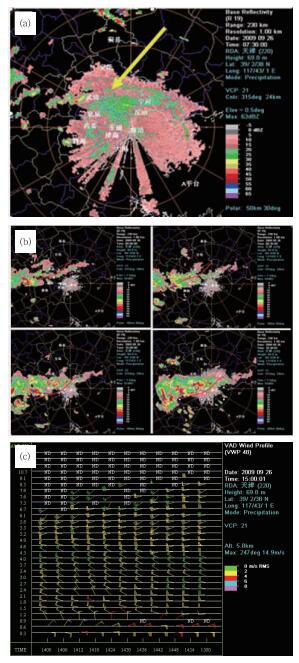

第一阶段降水的触发条件是天气尺度积云对流与海风锋的碰撞。图 5a是本次降水前夕(9月26日15时30分)我们从雷达图上捕捉到的与海岸线近乎平行且缓慢西移的海风锋, 从相应时刻的雷达径向速度图上也能清晰地看到一条零速度带, 这是海风锋的典型特征[5]。26日17时系统性的降水回波从天津的西部即地面中尺度辐合线的西侧进入天津, 东移的积云对流与缓慢西进的海风锋碰撞, 使得本地的不稳定能量得到充分释放, 产生对流降水天气, 而此时地面中尺度切变线通过提供带状辐合上升运动起着胚胎和组织积云对流的作用(见图 5b), 使得降水回波和对流云团沿中尺度切变线发展、加强和移动, 产生了明显的列车效应(图略), 导致了第一阶段的强降水。充分体现了海陆风环流对本次暴雨的一个重要作用。

|

图 5 (a) 2009年9月26日15时30分PPI图; (b) 2009年9月26日第一阶段降水PPI的演变图; (c) 2009年9月26日23时雷达风廓线图 5b中红色曲线为地面中尺度辐合线 Fig. 5 (a) Maps of reflectivity at 15:30 BT 26, September 2009 with the elevation of 0.5°; (b) as in (a), but for 17:00 BT, 17:36 BT, 18:00 BT and 18:30 BT; (c) Radar wind profile at 23:00 BT 26, September 2009 Red line is mesoscale convergence line of surface in Fig.5b |

第二阶段降水的触发条件是低空冷空气的渗透和边界层东风再度加强后的动力抬升两者的共同作用(图 5c), 22时处在两个降水阶段的间隙期, 东风减弱为8 m·s-1, 此后900 m附近有偏北风向下传播, 带来弱冷空气, 半小时以后边界层东风逐渐加强达12 m·s-1, 形成一支清楚的边界层急流。东风急流的抬升作用和南侵的弱冷空气使得本地还未完全得到释放的不稳定能量再次被激发, 然后在中尺度辐合线的组织作用下, 发展加强形成了第二阶段的局地强降水, 只是由于此前的降水释放了一部分能量, 因此第二阶段的降水强度明显减弱, 但仍然属于对流性降水, 伴有雷电。值得说明的是第二阶段降水的触发条件为边界层东风急流, 应该不是海陆风的作用, 因为海陆风环流有明显的日变化, 入夜后以陆风为主, 那么此时的东风急流加强可能是入夜后边界层的摩擦力减小而使湍流减弱所导致。

3.2.3 对流云的发展与地面中尺度辐合线从卫星云图的TBB资料的演变也充分体现了海陆风环流所形成的地面中尺度辐合线的重要作用。在降水的第一个阶段(9月26日18—20时), 沿地面中尺度切变线有TBB=-52 ℃的椭圆形对流云发展, 并沿切变线方向东移(图略), 其区域与强降水区吻合, 范围为几十千米, 具有典型的中尺度特征。22时降水趋于减弱, 切变线上的TBB减弱为-32~-10 ℃, 此时由海陆风环流形成的中尺度切变线虽然已逐渐减弱但依然存在。23时位于本市西南方向上的中尺度TBB=-52 ℃云区沿切变线移进本市(图略), 23时至次日01时, 对流云区沿切变线发展并移动, 迎来降水的第二个峰值。因此可以说地面中尺度切变线对对流云的发展、加强和移动是有着重要作用的。

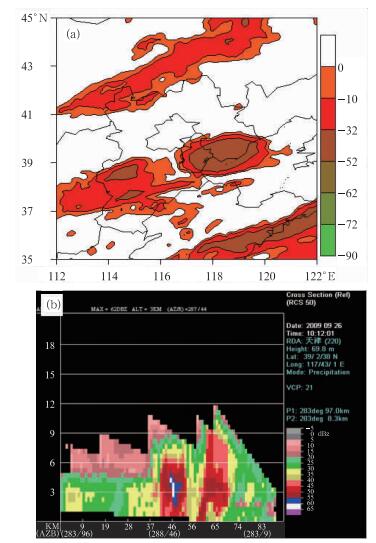

3.3 强降水的机理分析本次降水虽是对流性降水, 但没有冰雹和明显短时大风, 以短时强降水为主, 伴有雷电。从前面的能量分析中看到本地的潜在不稳定能量还是比较大的, CAPE值达到1900 J·kg-1, 但对流抑制CIN偏小, 仅为0.7 J·kg-1, 说明不具备更多的能量储备机制。另外, 自由对流高度较低, 在1000 hPa附近, 这样对流很容易被触发, 但不足以发展到较高的位置, 从卫星云图的TBB资料和多普勒雷达的强度剖面图上看得很清楚。图 6a是发展旺盛期的对流云TBB图, 从图中看到在降水区大部分地方的TBB值为-52 ℃, 只有个别地点达到了-62 ℃。图 6b是强降水阶段雷达剖面图, 我们看到虽然最强降水回波达到了60 dBz, 但其达到的高度较低在5 km以下(-10 ℃层以下), 50 dBz的回波主要在6 km以下。由此说明对流云发展高度不高、不旺盛, 这样对冰雹的生成是不利的。特别值得注意是在天津大港的探空曲线上, 我们没有看到中层的干侵入, 整层都是较湿润的, 并且0~1 km的垂直风切变较小, 这样的结构不利于形成旺盛的冰雹云, 对流发展的高度偏低, 因此这样的对流天气是以降水特别是短时强降水为主。

|

图 6 (a) 2009年9月26日20时TBB资料图; (b) 2009年9月26日18时12分雷达剖面图 Fig. 6 (a) FY2C TBB data at 20:00 BT 26, September 2009, and (b) radar cross section at 18:12 BT 26, September 2009 |

(1) 本次局地暴雨过程发生在秋季, 副热带高压位置较为偏南, 因此500 hPa主要受西风带低槽的影响, 同时700和850 hPa均有低槽配合, 且700 hPa槽超前于850 hPa槽, 亦即低空系统前倾。这样一种配置十分有利于对流天气的发生。

(2) 从天气尺度的物理量诊断分析看到, 降水前本地具有较好的热力条件, 较好的能量储备和有利的动力条件, 低层辐合、高层辐散且高层辐散强于低层辐合, 抽吸作用有利于上升运动的发展, 700 hPa存在上升运动;有一定量级的水汽辐合, 边界层的东风将渤海的水汽输送至本地, 是本次过程的主要水汽来源。

(3) 海陆风环流的作用之一:使得在天津的中南部地面形成了一条东北—西南走向的中尺度辐合线, 同时由于海风加强的增湿作用在边界层形成了一条近乎南北向的湿度锋区, 在多普勒雷达上看到海风锋的存在。作用之二:海风锋与天气尺度积云对流的碰撞触发了本次降水, 中尺度切变线通过提供带状辐合上升运动起着胚胎和组织积云对流的作用, 使得降水回波和对流云团沿中尺度切变线发展、加强和移动, 产生了明显的列车效应, 从而诱发了一次罕见局地强降水。

(4) 本次降水没有冰雹和明显短时大风, 以短时强降水为主, 伴有雷电。主要原因是:虽然存在一定的潜在不稳定能量, 但对流抑制偏小, 缺少足够的能量储备机制, 自由对流高度较低, 对流很容易被触发, 但不足以发展到较高的位置, 没有中层的干侵入, 使得对流不容易发展到较高的位置, 因此这样的对流天气是以降水特别是短时强降水为主。

| [1] |

Mitsumoto S, Ueda H, Ozeo H. A laboratory experiment the dynamics of the land and sea breeze[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 1983, 40: 1228-1245. DOI:10.1175/1520-0469(1983)040<1228:ALEOTD>2.0.CO;2 |

| [2] |

于恩洪, 陈彬, 白玉荣. 渤海湾西部海陆风的空间结构[J]. 气象学报, 1987, 45(3): 379-381. DOI:10.11676/qxxb1987.050 |

| [3] |

刘正奇, 谢巨伦. 东西向海岸线对局地性降水的作用[J]. 气象, 2003, 29(12): 41-44. DOI:10.3969/j.issn.1000-0526.2003.12.010 |

| [4] |

孙贞, 高荣珍, 张进, 等. 青岛地区8月一次海风环流实例分析和WRF模拟[J]. 气象, 2009, 35(8): 78-86. |

| [5] |

周武, 黄小丹, 黄忠, 等. 阳江地区海陆风特征及其影响[J]. 气象, 2008, 34(12): 46-55. |

| [6] |

庄子善, 郑美琴, 王继秀, 等. 日照沿海海陆风的气候特点及其对天气的影响[J]. 气象, 2005, 31(9): 67-71. |

| [7] |

王彦, 李胜山, 郭立, 等. 渤海湾海风锋雷达回波特征分析[J]. 气象, 2006, 32(12): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1000-0526.2006.12.004 |

| [8] |

何群英, 东高红, 贾惠珍, 等. 一次天津局地大暴雨的中尺度分析[J]. 气象, 2009, 35(7): 16-22. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.07.003 |

| [9] |

孙继松, 王华, 王令. 城市边界层过程在北京2004年7月10日局地暴雨过程中的作用[J]. 大气科学, 2006, 30(2): 221-228. |

| [10] |

陈艳, 寿绍文, 宿海良. CAPE等环境参数在华北罕见秋季大暴雨中的应用[J]. 气象, 2005, 31(10): 56-60. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.10.014 |

| [11] |

李江波, 闫巨盛, 马凤莲. 河北平原一次春季强对流天气分析[J]. 气象, 2007, 33(9): 74-81. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.09.012 |

| [12] |

林丽, 李荣, 张霞, 等. 一次短时暴雨天气的稳定度和能量参数分析[J]. 气象与环境科学, 2007, 30(4): 45-48. |

| [13] |

连志鸾, 高连山, 李国翠, 等. 蒙古东部冷涡造成河北中南部雹暴过程的地闪特征分析[J]. 高原气象, 2009, 28(1): 186-193. |

| [14] |

卫芳, 耿敏, 李庆宝. 台风韦帕全区性大暴雨过程分析[J]. 气象, 2009, 35(1): 74-79. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.01.009 |

| [15] |

陶岚, 戴建华, 陈雷, 等. 一次雷暴冷出流中新生强脉冲风暴的分析[J]. 气象, 2009, 35(3): 31-37. |

| [16] |

山义昌, 刘桂才, 张秀珍, 等. 鲁北沿海强对流天气多发的成因及临近预报[J]. 气象, 2003, 29(11): 21-25. |

| [17] |

东高红, 解以扬, 于莉莉. 一次局地大暴雨的落区分析与预报[J]. 气象, 2010, 36(6): 50-58. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.06.008 |

| [18] |

吴庆梅, 郭虎, 杨波, 等. 地形和城市热力环流对北京地区一次β中尺度暴雨的影响[J]. 气象, 2009, 35(12): 58-64. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.12.008 |

| [19] |

卢焕珍, 赵玉洁, 俞小鼎, 等. 雷达观测的渤海湾海陆风辐合线与自动站资料的对比分析[J]. 气象, 2008, 34(9): 57-64. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.09.008 |

2011, Vol. 37

2011, Vol. 37