对于江淮梅雨,尤其是对梅雨锋大尺度环流特征和中尺度对流系统的研究已经做了很多, 并形成了一定的理论,认为暴雨是在有利大尺度环流背景下产生的中尺度现象, β中尺度强对流系统是造成暴雨的直接影响系统[1-9]。

2006年江苏梅雨期从6月21日开始到7月11日结束,梅期内降水集中、暴雨频繁,降水空间分布不均,主要集中在淮北和江淮之间北部地区,梅雨量超过多年平均梅雨量,虽然少于丰梅年梅雨量,但梅期内暴雨、雷雨大风、龙卷造成了较大灾害。盐城地处江淮之间北部,梅雨总量比常年偏多1~1.7倍,是近几十年历史同期的极值。尤其是6月30日到7月4日有3次强降水过程,全市因暴雨、洪涝、雷击、龙卷和雷雨强风等灾害造成10人死亡,超过450万人受灾,而期间又以7月3日的过程最强。应用美国NCEP 1°×1°间隔6 h的再分析资料,结合地面加密自动站、卫星、雷达等常规资料,对7月3—4日发生在苏北东部地区的大暴雨过程进行分析,了解其发生的大尺度背景和天气尺度以及中尺度系统的发展演变,并利用物理量进一步分析揭示梅雨锋上中尺度暴雨系统的三维结构,最终总结这次梅雨锋暴雨过程的多尺度结构特征,以期提高对暴雨天气的中短期及短时临近预报能力。

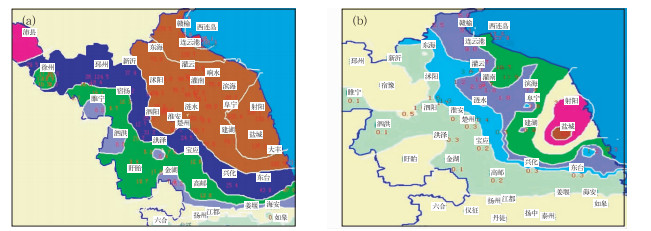

1 大暴雨过程概述2006年7月3日傍晚到4日凌晨,苏北东部地区出现了一次暴雨到大暴雨天气过程,雨量色斑图(图 1)显示:7月3日02时至4日02时的雨量,苏北东部地区均超过75 mm,5个站出现大暴雨,其中连云港120.7 mm、涟水102.6 mm、盐城本站、射阳和大丰分别为137.1、130.7和102.7 mm。盐城地区从3日傍晚起到次日凌晨的8小时内出现区域性暴雨局部大暴雨,是这次过程影响最严重的区域,其中盐城本站21—22时的1小时雨量达到了93.4 mm,降水强度非常罕见。

|

图 1 2006年7月4日02时24小时(a)和7月3日22时1小时(b)雨量色斑图 Fig. 1 The rainfall splash map (a) the 24 h rainfall before 02 BT 4 July 2006, (b) the 1 h rainfall at 22 BT 3 July 2006 |

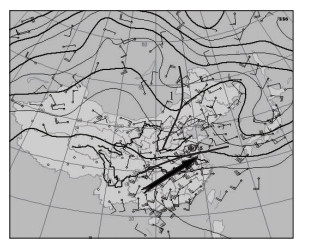

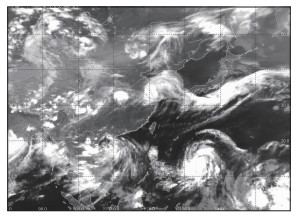

图 2是2006年7月3日08时的环流背景形势:贝加尔湖西北50°~70°N的亚洲地区有一个强大的高压脊,中纬度气流较平直,东北低压槽东移,槽底南伸在33°N附近。副热带高压近乎于东西走向,120°E副高脊线位于21°N附近,高空低槽后部的冷空气入侵与副高北侧的暖湿气流在长江以北交汇引发了这次大暴雨过程。从不同时刻的500 hPa高度场(图略)分析,贝加尔湖西北部稳定的高压脊于7月2日08时形成,7月8日08时基本消失,维持了6天,这与典型的梅雨锋暴雨过程中高纬双阻的环流背景不同。200 hPa南亚高压中心位于90°E,脊线在31°N附近,苏北正处于南亚高压脊北侧西到西北气流的高层辐散场中,低槽前正涡度辐合和高层辐散的上下层配置非常利于大暴雨的发生。另外值得关注的是2006年7月赤道辐合带异常活跃,图 3显示2号热带风暴杰拉华正影响海南,3号台风艾云尼在130°E以东活动,5°N、150°E附近4号台风碧利斯在酝酿发展,我国南海海域有大量的热带云团不断生成,组成了一条强大的水汽带,大量水汽源源不断地从孟加拉湾沿副高边缘向我国输送并向东北方向移动。

|

图 2 2006年7月3日08时500 hPa高度场和850 hPa风场 图中1为高空低槽,2为地面准静止锋,箭头为700 hPa急流轴 Fig. 2 The 500 hPa height field and 850 hPa wind field at 08 BT 3 July 2006 1 is the upper trough brown, 2 is quasi-stationary front on the ground, the arrow is the 700 hPa jet axis |

|

图 3 2006年7月3日20时云图 Fig. 3 The cloud image at 20 BT 3 July 2006 |

500 hPa高空低槽东移,3日到达苏北上空,触发了此次大暴雨过程。低空急流6月29日建立并维持到7月4日,分别于6月30日和7月3日加强。7月3日20时副热带高压西北侧的低空暖湿急流达到16~20 m·s-1,本地位于低空急流核前部的水汽辐合区,700 hPa急流轴在33°N附近,850 hPa急流轴偏北在35°N附近,急流区较为宽广;地面准静止锋从日本南部经过江淮之间北部延伸到湖北西南部,850 hPa低层切变偏北位于黄淮之间,梅雨锋锋区在33°~36°N并随高度向北倾斜;到20时, 高空低槽东移影响苏北地区,中低层沿切变配合有低涡发展东移到沿淮一带(图略),同时地面静止锋上波动产生江淮气旋。分析天气尺度环流特征得出:在上述大尺度天气背景下,中纬度西风带上有较强的低槽东移,低空低涡沿切变东移,切变之南有一与之近乎平行的低空西南急流,地面静止锋波动带发展为完好的锋面气旋,在其后部冷空气推动下,静止锋向东南方向移动并转为冷锋,气旋和冷锋降水过后,天气暂时转晴,强降水发生在低层切变南侧、低空急流轴北侧西南急流的出口区即苏北东部地区。虽然贝加尔湖高压脊维持到8日消失,但副高5日起明显南落,冷空气压至沿江苏南一带,雨带也随之南压,因此苏北地区4日以后到8日并未出现降水。

4 中尺度对流系统的结构特征用美国NCEP 1°×1°间隔为6 h的再分析资料结合地面加密自动站、卫星、雷达等常规资料对出现在32°~36°N、118°~121°E的区域内的强降水进行诊断分析。

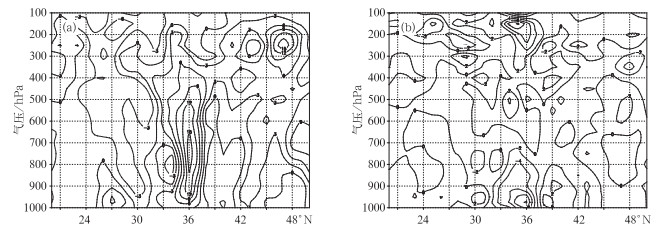

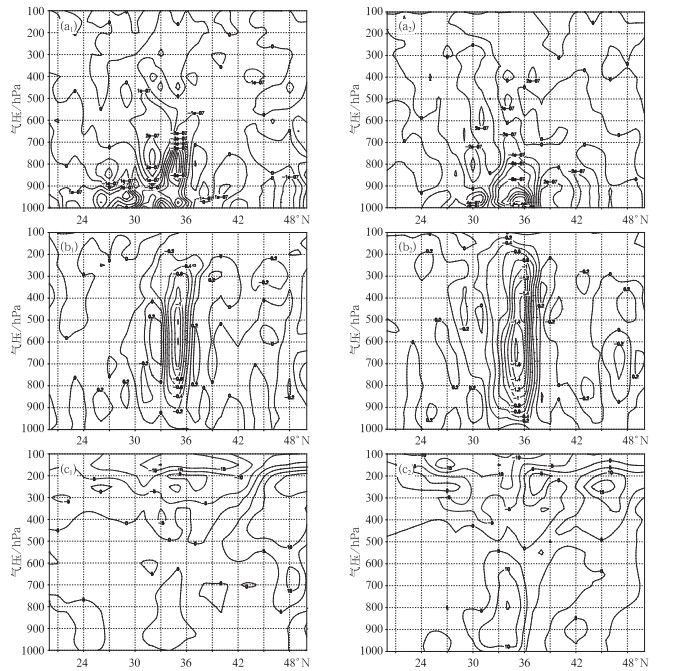

4.1 α中尺度暴雨系统特征 4.1.1 涡度、散度场的垂直分布文献[10]诊断研究表明:梅雨锋实际上对应的是一条正涡度带, 而强暴雨区常与正涡度带上的中尺度扰动(正涡度大值区)联系。图 4给出了7月3日20时降水最集中、对流系统最旺盛的时次,沿降水中心(33°N、120°E)所做的涡度、散度的垂直剖面,可以看到强降水区上空有一条强的正涡度带一直伸到300 hPa以上,从底层到550 hPa涡度带几乎垂直,550 hPa往上略向南倾斜。正涡度中心在750 hPa附近,达到了1.5×10-4s-1,200 hPa以上是负涡度区。强降水中心对应这正涡度带上的中尺度扰动中心,上空涡柱非常明显。

|

图 4 2006年7月3日20时涡度(a)和散度(b)沿120°E的经向垂直剖面(单位:10-5 s-1) Fig. 4 The meridional cross-sections along 120°E at 20 BT 3 July 2006 for (a) vorticity, (b) divergence (unit:10-5 s-1) |

同一剖面上的散度显示梅雨锋强降水区上空600Pa向下为辐合区,中心值10×10-5s-1在980 hPa附近,600 hPa以上均为辐散区,中心位于150 hPa附近,辐合、辐散中心的绝对值相当。分析可得600 hPa以下正涡度区对应辐合,200 hPa以上负涡度区对应强辐散,辐合(辐散)中心与正(负)涡度中心并不重合,辐合中心与正涡度中心在位相上相同,高度上前者明显比后者高;辐散中心与负涡度中心在高度上相同,但存在南北位相差,但900 hPa向下的正涡度和辐合都很明显,说明在边界层内有较强的辐合上升运动。同时在24°~42°N的对流层上部(400~200 hPa), 可以见到正负相间、呈波状分布的散度中心, 说明只有在梅雨锋区(33°~36°N)所在区域, 低层才有明显的辐合对应着高层辐散。

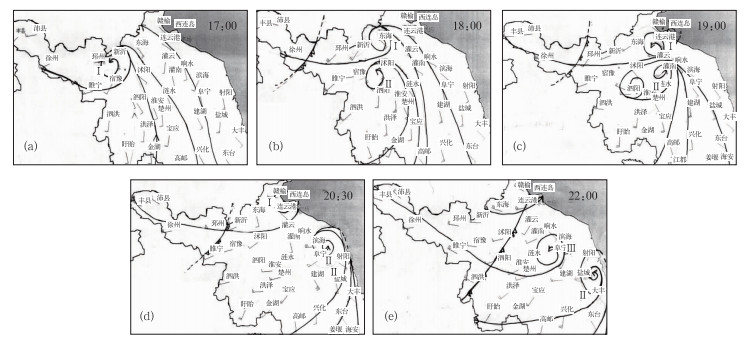

4.1.2 水汽通量散度、垂直速度的垂直分布和u、v风场分析近几年对于梅雨锋风暴雨的数值模拟和诊断分析[11]指出:高层大气辐散, 中低层强辐合, 垂直运动强烈, 低层有充足的水汽供应, 低层对流不稳定能量释放是暴雨维持和发展的动力机制。图 5给出了暴雨当日早晚水汽通量散度、垂直速度和v风场的垂直分布:08时强降水区上空600 hPa以下为水汽辐合区,-6×10-7 g·(s·kg)-1的辐合中心在800 hPa附近(图 5a1);到20时强降水区上空的水汽辐合明显增大,中心达到1.6×10-6 g·(s·kg)-1并下降到900 hPa以下(图 5a2),同时可以看到除了在强降水区上空出现强的水汽辐合,仅在30°N和42°N附近各存在一个很弱的水汽辐合区,也就是说只有在梅雨锋区尤其是强降水地区上空才有水汽辐合,并且在700 hPa以下的低层水汽得以有效集中。

|

图 5 2006年7月3日08时(左)、20时(右)水汽通量散度[a1, a2, 单位:g·(s·kg)-1]、垂直速度(b1, b2, 单位:hPa·s-1)和v分量风(c1, c2, 单位:m·s-1)沿120°E的经向垂直剖面 Fig. 5 The meridional cross-sections along 120°E at 08 BT (left penal) and 20 BT (right penal) 3 July 2006 for (a) water vapor flux divergence [g·(s·kg)-1], (b) vertical velocity (hPa·s-1), (c) v-wind (m·s-1) |

08时垂直速度剖面显示强降水区上空有一支很强的上升气流,一直伸到200 hPa以上,1.2 hPa· s-1的中心在600 hPa附近(图 5b1);不难看出急流轴(33°N)两侧存在一个反次级环流,急流轴右侧(北侧)为上升气流(也是梅雨锋区所在区域),左侧(南侧)为下沉气流,下沉中心0.2 hPa· s-1在600 hPa附近,在这个区域内低空急流的垂直反次级环流为强降水提供持续强劲的上升运动。同时可以看到在35°~37°N范围内存在一个垂直的正次级环流,600 hPa和200 hPa各有一个下沉中心,强度和反次级环流相同。配合该时次的u(图略)、v分量风分析得到(图 5c):500 hPa以下上升运动区对应20 m·s-1的偏西急流和5 m·s-1的偏南气流,500 hPa以上的上升运动区对应明显的偏西急流和偏北急流,α中尺度暴雨系统的上升支到达400 hPa后分别向南(v此处为负值即北风)和北折(v此处为正值即南风),在31°N和37°N下沉至低层后又分别向北和向南折然后汇入上升气流当中,从而构成了两个相对的正反次级环流。到20时,上升气流加强到1.6 hPa·s-1,中心还是在600 hPa附近,08时在600 hPa附近的的两个次级环流20时基本消失,但与梅雨锋相联系的在其南侧存在一支横越低空急流的经向垂直环流, 上升气流从低层强降水所在地近乎垂直地上升,直到高空200 hPa附近完全转向南吹, 在26°N附近(高空东风急流附近)下沉, 至低层后再折向北穿越低空西南急流, 构成了一个北面上升南面下沉的垂直反环流。这支经向垂直反环流的最强上升运动所在高度(600 hPa)低于最大下沉所在高度(250 hPa),这与1998年6月梅雨锋暴雨的情况有所相同[12]。

4.2 β中尺度系统分析 4.2.1 地面流场的中尺度分析用地面自动气象观测站10分钟一次的风场资料分析地面中尺度天气系统的发展和演变,发现局地强降水发生时一般都有中尺度辐合系统相配合,为暴雨的发生发展提供了强劲的上升运动[13]。

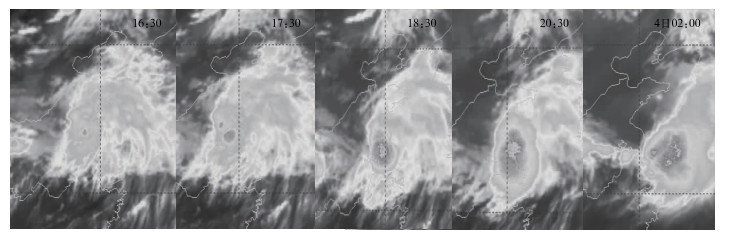

图 6是3日17—22时的地面流场图。17时(图 6a)在新沂附近有中尺度涡旋Ⅰ影响,直径大约200 km;18时(图 1b)涡旋Ⅰ东移到东海一带,沭阳附近又产生新的中尺度涡旋Ⅱ,直径大约300 km左右;19时(图 6c)涡旋Ⅰ继续东移到灌云一带,涡旋Ⅱ在东移过程中分解为2个小涡旋,中心分别为灌南和泗阳,之后涡旋Ⅰ基本停滞在连云港一带并开始加强,涡旋Ⅱ东移至滨海、阜宁并加强,在涡旋Ⅱ的影响下阜宁不但出现了短时强降水,本站还出现了21.3 m·s-1的西南强风,20:01阜宁杨集的龙卷风天气正是涡旋东移影响过程中发生的(图 6d);22时(图 6e)涡旋Ⅱ东移南压到盐城并继续加强,上游地区的西南风速在8~12 m·s-1之间,水汽在盐城一带形成辐合,使得局地气旋涡度加强,导致盐城21—22时的1 h降水量达到93.4 mm,这种超强降水是很罕见的。地面中尺度涡旋的发展、合并和扩散维持了多股持续强劲的上升气流,并汇合成高低空急流耦合产生的次级环流的上升支,为强暴雨的形成提供了必要的动力、水汽和稳定性条件。受地面中尺度涡旋影响的地区的1 h雨量情况见表 1。

|

图 6 2006年7月3日17—22时地面流场中尺度分析 (a) 17:00;(b) 18:00;(c) 19:00;(d) 20:30;(e) 22:00 Fig. 6 The mesoscale analysis of surface flow fields from 17:00 BT to 22:00 BT 3 July 2006: (a) 17:00, (b) 18:00, (c) 19:00, (d) 20:30, and (e) 22:00 BT |

|

|

表 1 受地面中尺度涡旋影响的1 h雨量 Table 1 The one-hour rainfall influenced by surface mesoscale vortex |

通过3日16时30分到4日02时红外云图演变(图 7),简要分析梅雨锋雨带上一个β中尺度的对流云团生成、发展和演变过程:3日16时30分雨带中江苏省西北部地区发展起一个云顶亮温低于-70 ℃、近似圆形的对流云团,到20时34分进一步发展为β中尺度的对流云团,水平尺度超过200 km,低于-70 ℃的云顶亮温区面积达到8073.7 km2,正位于盐城上空,4日02时暴雨云团基本东移到海上,苏北东部的强降水也随之逐渐结束。

|

图 7 2006年7月3日16时30分到4日02时红外云图演变 Fig. 7 The infrared cloud images from 16:30 BT 3 July to 02:00 BT 4 July 2006 |

夏季梅雨锋上的对流性暴雨常常伴有短时强降水、强雷电、雷雨大风甚至龙卷等强对流天气。2006年7月3日的过程,盐城地区最为明显并且伴有上述强对流天气,因此文章采用盐城的多普勒雷达产品分析此次过程中出现的中尺度系统。

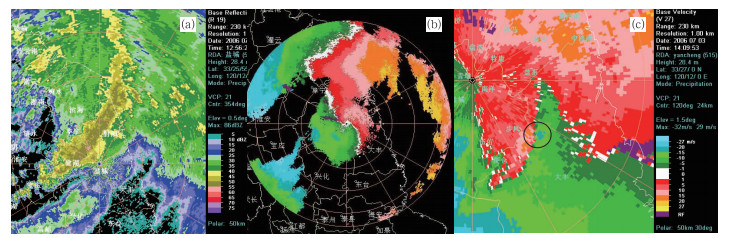

3日下午测站西北100 km以外有大片降水回波向测站方向移动,回波以层状为主,夹有40~45 dBz的积状回波块,在其偏东移动的方向上不断有较强回波生成并入,逐渐在层状回波中形成了一条典型的弓形回波。17时21分的径向速度图(图 8b)显示:靠近雷达的低层零速度线呈“S”型有暖平流,远离雷达的西北部零速度线呈现锋面特征,说明高层有冷平流,下暖上冷的结构有利于深对流的发生发展; 同时存在明显的中低空西南急流,可以观察到“牛眼”结构,入流中心速度达到24 m·s-1,出流中心速度为17 m·s-1。

|

图 8 2006年7月3日20:44分雷达反射率因子(a)和17:21(b)、22:09(c)雷达径向速度 Fig. 8 Radar reflectivity factor at 20:44 BT 3 July 2006 (a) and, radar radial velocity at 17:21 BT (b) and 22:09 BT 3 July 2006 (c) |

弓形回波是一种对流性回波的中尺度结构,弓形回波前沿20时44分开始影响测站(图 8a),22时22分离开测站也正是本站发生强降水的集中时段,盐城21—22时的1 h降水量达到93.4 mm。在雷达回波径向速度上主要表现为“逆风区”特征(图略),这说明在该高度区间内存在垂直风切变,辐合气流强。同时,雷达探测到龙卷天气发生时速度图上的中气旋(图 8c)。

5 结语通过以上分析得出此次大暴雨是梅雨锋上的一次对流性暴雨过程,是在多种尺度系统共同作用下形成的:在大尺度和天气尺度系统背景下,有利的天气学条件使梅雨锋上产生了α中尺度暴雨系统;地面有β中尺度涡旋活动;云图上可看到MCS的发展演变;雷达显示在弓形回波这种对流性回波的中尺度结构影响下出现局地短时特强降水,逆风区和中气旋则是雷达速度图上的γ中尺度系统的表现。

(1) 贝加尔湖高压脊强大而且稳定,东北低槽东移, 副热带高压脊线位置偏北,槽后部的冷空气入侵与副高北侧的暖湿气流在长江以北交汇。同时南亚高压中心位于90°E,脊线在31°N附近,苏北正处于南亚高压脊北侧西到西北气流的高层辐散场中,低槽前正涡度辐合和高层辐散的上下层配置非常利于大暴雨的发生。

(2) 中纬度西风带上有较强的低槽东移,低空低涡沿切变东移, 切变之南有一与之近乎平行的低空西南急流,地面静止锋波动带发展为完好的锋面气旋,在其后部冷空气推动下,静止锋向东南方向移动并转为冷锋,气旋和冷锋降水过后,天气暂时转晴,这与典型的梅雨锋连续强降水有所不同。强降水发生在低层切变南侧、低空西南急流出口区左侧即苏北东部地区。

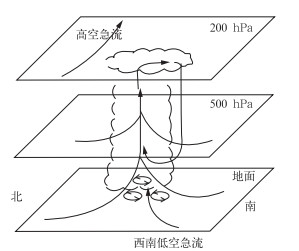

(3) 强降水发生区域产生一个α中尺度暴雨系统,其三维结构为中低层强烈的辐合和正涡度, 中高层辐散和随高度减弱的正涡度, 高层为强烈的辐散和负涡度。系统中心为强烈的上升气流, 一直伸到200 hPa甚至以上高度。降水盛期,与梅雨锋相联系的在其北侧存在一支横越低空急流的经向垂直环流, 上升气流从低层强降水所在地近乎垂直地上升,直到高空200 hPa附近完全转向南吹, 在26°N附近(高空西风急流附近)下沉, 至低层后再折向北穿越低空西南急流, 构成了一个北面上升南面下沉的垂直反次级环流,这个次级环流的上升支又是由地面上活动的多个β中尺度涡旋的上升气流汇合成的,整个α中尺度暴雨系统的三维结构为强暴雨的形成提供了必要的动力、水汽和稳定性条件。图 9给出这个α中尺度暴雨系统简单的三维结构的概念模式(见图 9)。

|

图 9 2006年7月3日中尺度暴雨系统的三维结构概念模型 Fig. 9 The conceptual model of three-dimensional structure for the mesoscale system of storm rainfall on 3 July 2006 |

一个MCS的发展、演变也是梅雨锋上对流性暴雨在云图上的表现,通过雷达能看到弓形回波这种对流性回波的中尺度结构,局地的强天气则与逆风区、中气旋等γ中尺度系统相联系。

| [1] |

倪允琪, 周秀骥. 我国长江中下游梅雨锋暴雨研究的进展[J]. 气象, 2005, 31(1): 9-12. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.01.002 |

| [2] |

赵玉春, 王叶红. "7·22"长江中游暴雨中尺度系统的数值模拟与分析[J]. 气象, 2005, 31(1): 13-18. DOI:10.11676/qxxb2005.002 |

| [3] |

何群英, 东高红, 贾慧珍, 等. 天津一次突发性局地大暴雨中尺度分析[J]. 气象, 2009, 35(7): 16-22. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.07.003 |

| [4] |

尹洁, 叶成志, 吴贤云, 等. 2005年一次持续性梅雨锋暴雨的分析[J]. 气象, 2006, 32(3): 87-93. |

| [5] |

尹东屏, 张备, 孙燕, 等. 2003年和2006年梅汛期暴雨的梅雨锋特征分析[J]. 气象, 2010, 36(6): 1-6. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.06.001 |

| [6] |

张志刚, 金荣花, 牛若芸, 等. 干冷空气活动对2008年梅雨降水的作用[J]. 气象, 2009, 35(4): 25-33. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.04.004 |

| [7] |

刘裕禄, 金飞胜, 方祥生, 等. 黄山地区梅雨期暴雨个例的诊断分析[J]. 气象, 2009, 35(8): 35-41. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.08.004 |

| [8] |

陶诗言, 卫捷, 张小玲. 2007年梅雨期锋降水的大尺度特征分析[J]. 气象, 2008, 34(4): 3-15. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.04.001 |

| [9] |

黄小玉, 姚蓉, 叶成志, 等. 梅雨锋引发的"03.7"特大暴雨雷达回波分析[J]. 气象, 2008, 34(8): 45-50. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.08.007 |

| [10] |

陶诗言, 倪允琪, 赵思雄, 等. 1998夏季中国暴雨的形成机理与预报研究[M]. 北京: 气象出版社, 2001: 43-100.

|

| [11] |

李红莉, 沈桐立, 谢有才. 一次梅雨锋暴雨的模拟与诊断分析[J]. 气象, 2005, 31(3): 23-28. |

| [12] |

王建捷, 陶诗言. 1998年梅雨锋的结构特征及形成与维持[J]. 应用气象学报, 2002, 13(5): 531. |

| [13] |

朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 天气学原理与方法[M]. 北京: 气象出版社, 2000: 10.

|

2011, Vol. 37

2011, Vol. 37