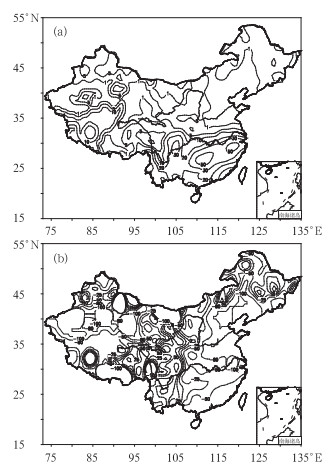

1月,全国平均降水量为8.2 mm,比常年同期(12.1 mm)偏少3.9 mm[1]。月降水量,长江以南地区及四川东部等地有10~50 mm,其中,湖南中部、江西东北部、浙江西部等地在50 mm以上;全国其余大部地区降水量不足10 mm(图 1a)。

|

图 1 2011年1月全国降水量(a)(单位:mm)和降水量距平百分率(b)(单位:%)分布 Fig. 1 Distributions of precipitation (a, unit: mm) and precipitation percentage anomalies (b, unit:%) over China in January 2011 |

月降水量与常年同期相比,云南大部、四川大部、西藏东部等地偏多3成至1倍,云南西南部、四川南部等地偏多1倍以上;我国中东部大部地区及青海西部、新疆中南部、西藏中部等地偏少3~8成,其中华北东部和南部、黄淮等地偏少8成以上;全国其余大部地区接近常年(图 1b)。

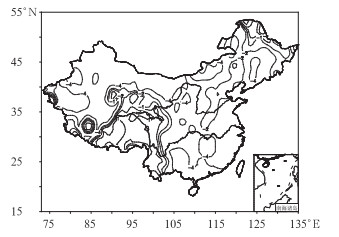

1.2 气温1月,全国平均气温为-8.3 ℃(图 2),比常年同期(-5.9 ℃)偏低2.4 ℃,为1961年以来次低值(1977年最低,-8.6 ℃)[1]。除青藏高原大部、大兴安岭北部气温接近常年同期或偏高外,全国大部地区气温偏低2~4 ℃,其中新疆中北部、内蒙古中西部、贵州中南部、湖南东南部、江西西南部、广西等地偏低达4 ℃以上(图 2)。

|

图 2 2011年1月全国平均气温距平分布(单位:℃) Fig. 2 Monthly mean temperature anomalies (unit:℃) over China in January 2011 |

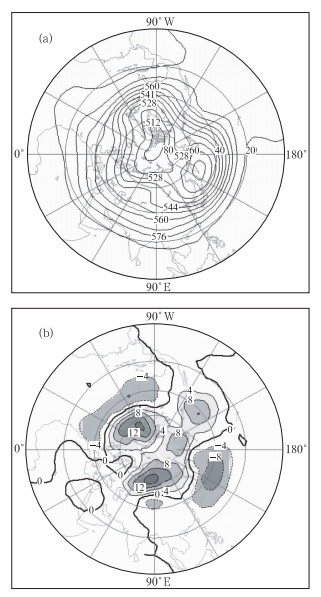

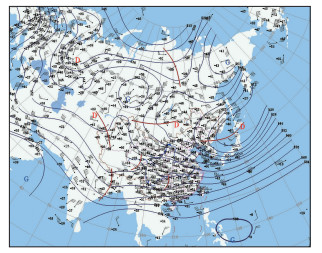

从北半球500 hPa月平均高度场(图 3a)和平均高度距平场(图 3b)中可以看到,北半球高纬度地区极涡中心位于加拿大北部, 中心强度为5080 gpm。与多年平均相比分布型较相似,但极涡中心存在120 gpm的正距平,强度明显偏弱。极区由40~80 gpm的正距平区控制。

|

图 3 2011年1月北半球500 hPa月平均位势高度(a)及距平(b)(单位:dagpm) Fig. 3 Monthly mean 500 hPa geopotential heights (a) and anomalies (b) in the Northern Hemisphere in January 2011 (unit:dagpm) |

1月,500 hPa中高纬度地区环流呈现三波型分布(图 3a),东亚大槽较常年略偏西,强度偏弱。北美槽强度也偏弱,位置接近常年。西欧槽强度位置接近常年。太平洋东部存在较大正距平表明北美西岸的脊显著偏强。西伯利亚高压脊强度明显偏强,对应80~160 gpm正距平,此距平区与北美西海岸的正距平区打通,迫使极区冷空气向南移动,导致中心位于勘察加半岛的冷涡明显偏强。亚洲至北太平洋中纬度锋区明显南压。

2.3 南支槽强度与常年相当从月平均高度场(图 3a)上看,本月南支槽位于90°E附近,强度与常年相当(图 3b),南支槽将孟加拉湾及印度洋的水汽输送至我国南方地区与南下冷空气结合,带来大范围的雨雪天气。

2.4 西北太平洋副热带高压强度明显偏弱1月,西北太平洋副热带高压强度较常年明显偏弱,低纬度地区分析不出“588线”控制的高压主体。距平场上同样显示是广阔的负距平区。副热带高压偏弱导致向北输送的暖湿气流较常年明显偏弱,是造成华北、黄淮等地降水明显偏少的主要原因。

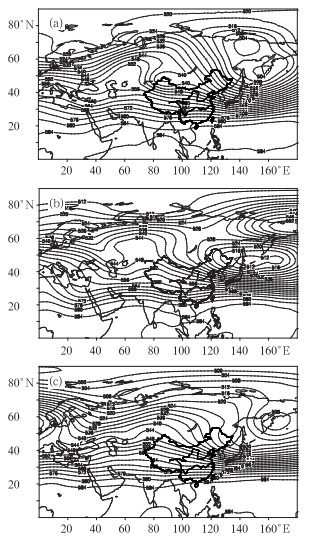

2.5 环流演变与我国天气1月上旬初,欧亚大陆中高纬呈两槽一脊的环流形势,里海至乌拉尔山有一高压脊往东北伸展形成东西向狭窄的高压带,俄罗斯远东地区有一中心为5040 gpm的庞大低涡,在新疆北部一直维持一个低压中心,冷涡底部有小槽东移,2日与东移的南支槽叠加,冷暖空气交汇给我国华西、江南、华南带来较大范围的雨雪天气。同时,乌拉尔山高压脊后强的暖平流使高压脊进一步发展,出现高压闭合中心且范围扩大。由于高压脊的发展,使得5日在我国北部形成一东西向的横槽,高压脊引导冷空气不断补充南下。随着横槽转竖[2],给我国大部带来大风降温,冷空气与南支槽前暖湿空气结合给我国南方大部带来雨雪冰冻天气。新地岛以南一低压槽东移挤压西西伯利亚高压脊成东西向,由于高压脊再次向东发展,8日在蒙古国东部至远东地区又形成一东西向的横槽,此次横槽转竖后的冷空气主要由东路影响我国,给东北、华北、黄淮等地带来大风降温天气。9日,巴尔喀什湖至里海一带一直维持的阻塞高压崩溃,60°E以东中高纬地区均受西北气流控制,冷空气沿新疆北部低压底部的小槽东移南下与加深的南支槽带来的暖湿空气再度交汇,给西北地区、西南地区、江南南部、华南又一次带来大范围雨雪天气。旬平均场(图 4a)很好地体现了上述两路冷空气轮番影响我国大部地区的环流形势。

|

图 4 2011年1月上(a)、中(b)、下(c)旬平均500 hPa位势高度(单位:dagpm) Fig. 4 The mean 500 hPa geopotential heights at the first (a), middle (b) and last (c) dekads in January 2011 (unit:dagpm) |

1月中旬旬初,我国长江以北大部均受槽后偏北气流控制,降水较少。而南方伴随南支槽东移,槽前的西南暖湿气流与北方南下的中等强度冷空气配合,有一次明显的降水过程。13日,从欧洲东移而来的高压脊控制巴尔喀什湖以北以后继续向东北延伸致使蒙古国一带又形成一横槽,并与远东地区一直维持的低压区打通[3],而横槽在南压到内蒙古后逐渐转竖,伴随高原槽东移,与南支槽相配合给西南地区、华南再次带来一次降水过程。本旬后半期,中高纬再次维持稳定的两槽一脊形势,阻塞高压在西西伯利亚稳定盘踞,高压中心达5520 gpm,我国东北至蒙古国也一直维持一横槽,这种稳定的环流形势在旬平均场上也能看到(图 4b)。中高纬稳定的形势引导一股股冷空气南下,结合南支槽与高原槽东移,在我国南方大部自西向东带来一次持续5天的明显降水过程。对于本次过程将在第三部分详细分析。与此同时,受东北低涡影响,东北北部也有一次弱降水过程。

图 4c给出1月下旬500 hPa平均高度场。本月下旬前半段,中高纬环流继续延续中旬后期的环流形势,全国大部基本上受偏北气流控制,仅在23日东移高原槽与南支槽同位相叠加与南下冷空气交汇在长江以南有弱降水。本旬后期,前期一直稳定维持的阻塞高压减弱东移引导冷空气分股南下,与高原槽及南支槽前暖湿气流结合,给我国西北地区东部、华北南部、西南地区北部、长江中下游地区带来一次明显降水过程。月底高压脊东移入海,全国大部再次受西北气流控制,仅有零星降水。

3 冷空气活动本月,冷空气活动较为频繁,其中中等强度的冷空气共有3次。5日开始,来自西伯利亚的中等强度冷空气取中路自内蒙古开始影响我国,内蒙古、华北、西北东部、黄淮、江淮及长江中下游地区等地先后有4~8 ℃,局地达10~12 ℃的降温。我国东部地区出现4~6级风, 北部和东部海区出现6~8级风。

8—10日冷空气主要从东路影响我国,7日在贝加尔湖东南有一横槽,高空冷涡中心为-44 ℃,对应地面冷高压中心为1065 hPa。随着横槽南移转竖,我国东北、华北、黄淮、江淮、西北地区中东部、西藏中部先后出现4~8 ℃的降温,其中内蒙古东北部、东北、青海出现12~16 ℃的降温。

14—16日的冷空气影响范围较前两次都大,给新疆北部、西北地区中东部、东北、华北、黄淮、江淮、江南、华南东部均带来了4~8 ℃的降温,其中,新疆东北部、内蒙古、东北、黄淮北部、长江中下游地区降温8~12 ℃,局地达12~19 ℃。

在上述两次冷空气影响下,我国中东部出现4~6级风,东部和南部海区出现6~8级大风。

4 降水天气过程本月内,我国共出现6次主要的降水过程,具体情况见表 1。

|

|

表 1 2011年1月主要降水过程 Table 1 Main precipitation processes in January 2011 |

1月16—21日,西北地区东南部、西藏东部、西南地区、江南、华南出现小到中(雨)雪,安徽南部局地、贵州东北部、江南北部、湖北东部、江淮西部出现大到暴雪。

这次降水过程发生发展过程中,中高纬环流形势相对稳定,在西西伯利亚一直存在阻塞高压,阻高东侧有一横槽及低压中心,低压底部不断分裂短波槽引导冷空气分股南下(图 5)。低纬地区则是南支槽东移后与下高原的高原槽合并引导西南暖湿气流北上的过程。期间850 hPa的切变线17日20时到19日08时有一个先向北然后南撤的摆动,但幅度不大,基本维持在西南东部至长江中下游地区。随着横槽转竖后东移入海,这次较大范围的低温雨雪冰冻天气过程也趋于结束。本次过程的冻雨发生区域也随着降水带自西向东发展,由于低空逆温结构不明显, 分布较零散,持续时间较短。

|

图 5 2011年1月16日08时500 hPa高度场与风场的叠加图 Fig. 5 `The high-level weather chart (500 hPa wind field superimposed over 500 hPa height field) at 08:00 BT 16 January 2011 |

在这种环流形势控制下,整个过程贵州东部、湖南、江西北部、安徽南部、浙江中北部等地累计降水量有20~30 mm,湖南中部和浙江中北部部分地区达31~40 mm。此次雨雪天气过程覆盖了江苏、上海、安徽、湖北、重庆、四川、云南、贵州、湖南、江西、浙江等11个省(市),面积达129万km2。其中19日早晨至20日白天,降雪最强,范围最广,贵州东南部、湖南中部、江西北部、湖北南部、安徽东南部、江苏南部、上海西部、浙江北部等地出现大雪或暴雪,上述地区降水量有5~18 mm,局地20~35 mm。19日08时至20日08时,24小时降雪量超过10 mm(暴雪量级)的面积达32万km2,占南方地区出现降雪总面积的25%,该区域平均降雪量达16.2 mm。此次强降雪过程期间南方部分地区积雪较厚,浙江北部、江苏西南部、安徽南部、江西西北部、湖南中部和北部、湖北南部、贵州中部最大积雪深度在5~10 cm,部分地区15~22 cm,湖南中部、安徽南部和浙江北部局地达25~30 cm。其中贵州、湖南、江西、安徽、浙江等地出现了冰冻天气。冻雨区域分布零散,持续时间较短。

5 灾害性天气 5.1 华北、黄淮等地气象干旱持续发展2010年10月以来(2010年10月1日至2011年1月31日),华北大部、黄淮、江淮北部降水量普遍少于50 mm,其中山东大部、河北南部、河南北部等地不足10 mm;上述地区降水量普遍较常年同期偏少5~9成[3-5]。河北、山西、山东、河南、江苏、安徽6省区域平均降水量仅44.3 mm,比常年同期偏少55%,为1961年以来第二少,仅多于1970年(36.7 mm)。上述6省平均最长连续无雨(雪)日数达49.7天,较常年同期(34.8天)偏多14.9天,为1961年以来次多,仅少于1974年(57.8天)。山东全省有14个站最长连续无降水日数突破历史极值,其中山东邹城、嘉祥均达127天。北京至1月底尚未出现降雪,初雪之晚已突破历史纪录(此前最迟初雪出现在1984年1月29日)[1]。

由于降水量显著偏少,无降水时间长,致使华北、黄淮等地气象干旱迅速发展。1月底,中到重度气象干旱主要集中在华北中南部、黄淮、江淮北部等地,其中河南中东部、山东南部、苏皖北部等地达特旱等级。截至1月底不完全统计,干旱导致山东、河南、河北、江苏及陕西等省共4631.7万人受灾,农作物受灾面积410.4万hm2,直接经济损失59.7亿元。

5.2 南方地区出现4次较强低温雨雪冰冻天气[1]1月,我国南方地区出现4次较强的低温雨雪冰冻天气过程,其中1—6日冻雨时间长、范围集中,降雪范围广,但强度较弱;10—11日冰冻范围小,雨雪强度弱;16—21日雨雪强度大,范围广;26—28日雨雪范围小。

1月,南方大部地区气温偏低2~4 ℃,其中贵州中南部、湖南东南部、广西等地偏低4 ℃以上。湖南、贵州、四川、重庆、江西、广西、福建、江苏、安徽、浙江等10省(市、区)的平均气温、平均最高气温均为1961年以来历史同期最低值或次低值,贵州、安徽平均最低气温为1961年以来历史同期次低值。西南东部、江南等地1月降水量普遍在10~50 mm,江南中北部地区积雪日数超过10天,最大积雪深度大于10 cm。贵州大部、湖南西部和南部、江西中部、云南东北部、广西东北部、重庆东南部以及四川和福建的局部地区出现冻雨,其中贵州大部、湖南西部和南部等地冻雨日数在3~10天,贵州西部和南部部分地区超过10天;电线积冰最大直径出现在贵州开阳,为53 mm(含导线观测直径26.8 mm)。

南方大范围低温雨雪冰冻天气给各地交通、电力、农业、群众生活等方面带来了很大影响。截至1月底不完全统计,贵州、湖南、江西、安徽、湖北、广西等10省(区、市)受灾人口3373.1万人,农作物受灾面积182.5万hm2,直接经济损失141.8亿元。

5.3 全国雾日数为1961年以来最少[1]1月,全国平均雾日数为0.4天,较常年同期(1.6天)偏少1.2天,为1961年以来最少。与常年同期相比,全国大部地区雾日数偏少,其中四川东部、重庆、云南西南部、湖南西部、湖北西南部、江西北部、福建西北部、江苏南部、山东西部、河南东北部、河北南部等地偏少3~5天,局部地区偏少超过5天。

| [1] |

国家气候中心. 2011年1月中国气候影响评价.

|

| [2] |

朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 天气学原理和方法(第三版)[M]. 北京: 气象出版社, 2000: 649.

|

| [3] |

徐辉. 2010年1月大气环流和天气分析[J]. 气象, 2010, 36(4): 137-141. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.04.025 |

| [4] |

田伟红. 2010年2月大气环流和天气分析[J]. 气象, 2010, 36(5): 133-137. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.05.021 |

| [5] |

李勇. 2010年3月大气环流和天气分析[J]. 气象, 2010, 36(6): 128-133. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.06.021 |

2011, Vol. 37

2011, Vol. 37