2. 福建省专业气象台,福州 350001

2. Fujian Professional Meteorological Observatory, Fuzhou 350001

闪电定位仪是一种监测雷电发生的气象探测仪器,可记录雷电发生的时间、位置、强度、极性等指标。定位精度在有效探测范围内能达到1 km,时间精度小于1 s,可全天候、长期、连续运行。地面大气电场仪是直接安装在地面上进行电场测量的,可以实时探测其周围地区的大气电场信号。正常条件下,大气电场强度为每米几百伏,但是暴风雨的来临能推进大气电场强度到每米几千伏。接近雷暴的时候,电场强度随着闪电能量的增加而逐渐增加。而当雷暴产生时,大气电场强度能增大到15 kV·m-1以上。由于这个变化过程较为缓慢,大概需要30分钟左右的时间,所以可以使用地面电场仪来了解其周围地区雷暴的发展活动状况,并预测暴风雨的可能性。近年来对闪电定位资料和大气电场资料在强对流天气中的应用的研究逐渐增多。罗树如等[1]通过对一次强对流天气过程的多普勒雷达资料和同时期的雷电参数的分析发现,雷电参数对强对流天气反映更敏感。李南等[2]对安徽几次强对流天气的闪电资料和雷达资料进行了相关性和机理方面的研究。李照荣等[3]对西北地区冰雹云中的闪电特征进行了研究。周筠珺等[4]对青藏高原那曲地区的冰雹天气系统中的大气电场作了定量观测和研究。孟青等[5]论述了利用地面电场资料对雷电预警预报的技术方法。杨波等[6]利用泰山和西双版纳两地积累的大气电场资料,讨论了雷暴过程中大气电场正负跳变的形成原因。另外,在许多强对流天气预报的研究中[7-14]都对强对流天气与闪电资料、电场资料的关系作了定性分析。但笔者发现对闪电定位资料和大气电场资料在不同灾害性天气过程(冰雹、大风、短时强降水等)中的定量研究较少。基于这种情况,本文试图对闪电定位资料和大气电场资料在灾害性天气过程中的定量应用方面做些研究分析,以期发挥闪电资料和电场资料在灾害性天气(特别是强对流天气)预报中的作用,对灾害性天气过程的短时预报服务提供更多的依据,提高预报准确度和精细化程度。

1 闪电定位资料在冰雹、大风、短时强降水过程中的应用分析通过2005—2009年闽北十县市不同的个例来分析闪电定位资料在冰雹、大风、短时强降水等天气过程中所表现出来的异同点。

1.1 闪电定位资料在冰雹天气过程中的表现分析选取2005—2009年间出现的全部冰雹过程对应时间和对应经纬度的闪电资料(强度单位:N·C-1,陡度单位:kA·μs-1,电荷单位:C,能量单位:kA, 下同)进行分析可得:

在闪电的极性方面,正地闪占42%左右、负地闪占58%左右,正地闪的强度都非常强,易产生冰雹;冰雹过程闪电的最大强度为38.9 N·C-1,最小强度为17.7 N·C-1,平均强度为22.2 N·C-1;平均陡度为12.1 kA·μs-1;平均电荷为1.8 C,且都在1.0 C以上;最低能量为15202.0 kA,最高能量为87315.7 kA,平均能量为37611.4 kA。

典型个例:2006年4月10日08时30分监测到政和境内出现闪电活动,且正地闪比例大于负地闪比例,强闪电出现在08时50分以后,最大强度达32.6 N·C-1、电荷达1.1 C、能量达24813.0 kA,08时50分至09时30分,政和县共有42个行政村先后出现冰雹。2006年5月8日15时30分左右浦城北部出现闪电活动,负地闪较密集,正地闪较少,此时监测到其最强闪电强度只有-4.2 N·C-1,地面观测为雷雨;随后闪电活动向南移动,监测强闪电出现在15时50分以后,最强强度达-33.1 N·C-1、电荷达-2.4 C、能量达52845.4 kA;16时左右,浦城和建阳先后出现冰雹,最大直径达32 mm。

1.2 闪电定位资料在大风天气过程中的表现分析选取2005—2009年间出现的全部大风过程对应时间和对应经纬度的闪电资料进行分析可得:

在闪电的极性方面,正地闪占21%左右、负地闪占79%左右,负地闪占绝大多数;闪电的最强强度为27.8 N·C-1,最小强度为10.7 N·C-1,平均强度为16.1 N·C-1;平均陡度为10.6 kA·μs-1;平均电荷为0.81 C,基本在1.0 C附近及以下;最低能量为4912.0 kA,最高能量为18971.8 kA,平均能量为9521.2 kA。

典型个例:2007年4月22日20时左右监测到建瓯境内出现闪电活动,以负地闪为主,强闪电出现在20时10分以后,其最大强度达-16.7 N·C-1、电荷达-1.0 C、能量达11088.6 kA,20时21分,建瓯出现18 m·s-1的大风天气。

1.3 闪电定位资料在短时强降水天气过程中的表现分析选取2005—2009年间出现的全部短时强降水过程对应时间和对应经纬度的闪电资料进行分析可得:

在闪电的极性方面,全部为负地闪;短时强降水过程闪电的最大强度为14.2 N·C-1,最小强度为8.1 N·C-1,平均强度为11.7 N·C-1;平均陡度为11.1 kA·μs-1;平均电荷为0.55 C,基本在0.5 C附近;最低能量为2584.4 kA,最高能量为6062.9 kA,平均能量为4143.8 kA。

典型个例:2007年6月5日01时监测到建阳境内出现闪电活动,以负地闪为主,强闪电出现在01时10分至01时30分左右,最强强度达-13.7 N·C-1、电荷达-0.5 C、能量达4880.0 kA,建阳从01时00分至01时30分内出现了短时强降水,半小时雨量达30 mm。

1.4 闪电资料在冰雹、大风、短时强降水三种天气过程中的表现比较从以上闪电数据分析(如表 1)可知:在闪电极性方面,冰雹过程中正地闪占较高比例,有些过程甚至以正地闪为主;大风过程中正地闪比例明显减少;短时强降水中则基本以负地闪为主,正地闪极少。在闪电强度方面,冰雹的平均强度最强,大风次之,短时强降水最小。在闪电陡度方面,三种天气过程无明显差异。在闪电电荷方面,冰雹的平均电荷最大,大风次之,短时强降水最小。在闪电的能量方面,冰雹的能量远远高于后两者,大风次之,短时强降水最小。从数据分析中还可发现,在用闪电资料判断将出现冰雹、大风还是短时强降水时,用闪电电荷和闪电强度、闪电能量相结合判断更具有指示意义:当闪电的强度较强、能量较高,且电荷也较高时,易发生冰雹;当闪电的强度较强、能量较高,但电荷较小时,不易发生冰雹,而更易发生大风。

|

|

表 1 不同类型天气过程闪电资料不同特征 Table 1 Different characters of the lightning data in the different kinds of weather |

在一个雷暴单体里,存在大量混合相态的云滴、冰晶、冰粒等粒子,由对流活动引起的粒子间的相互碰撞是重要的起电机制。形成雷暴的积雨云发展旺盛,云中电荷的分布很复杂,云的上部以正电荷为主,云的中、下部以负电荷为主。研究[15]表明, 当雷暴云中扰动强、伴随着强烈的上升运动时,易发生反极性电荷结构。所以冰雹天气过程往往产生以正电荷为主的地闪可能是由于冰雹天气过程中具有强烈的上升运动,使其形成反三极性电荷结构,进而在下部两个电荷区作用下产生了更多的正极性对地放电。而产生大风和短时强降水过程的上升运动较之冰雹更弱,特别是短时强降水过程中水汽大量在低层,很难上升到高层产生冰相粒子,因此大风过程中正地闪的比例较之冰雹过程明显减少,短时强降水过程中更是基本以负地闪为主。同时,强上升气流使大粒子能够维持在一定高度之上更长的时间,使得这些大粒子获得更强的起电和充分的起电时间。冰雹过程上升运动强,主要的起电由冰晶和软雹的碰撞引起,因为冰-冰相碰比冰-水相碰转移的电荷大一个量级,所以冰雹过程中产生的闪电在强度、电荷和能量上都非常强;而大风和短时强降水过程的上升运动、对流活动较冰雹过程弱,云伸展的高度也更低,云体主要由液态水组成,主要以云滴和软雹、霰碰撞非感应起电为主,大多粒子是冰-水相碰,所以产生的闪电在强度、电荷、能量上大都弱于冰雹过程产生的闪电。

2 大气电场资料在不同类型天气过程中的应用分析 2.1 大气电场资料在晴天天气过程中的表现分析大气中时刻存在电场,晴天电场是指晴天条件下的大气电场。对2008年10月至2010年4月中闽北邵武、武夷山、浦城、建阳、建瓯、延平六个站晴天天气过程中的大气电场资料进行分析可得:闽北晴天电场强度大致在-1~1 kV·m-1之间波动(偶见电场强度绝对值超过1 kV·m-1)。且具有明显的日变化和季节变化:08—17时是一天中的低值,高值常出现在一天中的18时至次日07时;秋、冬季的大气电场值高于春、夏季。

另外通过对闽北阴天天气过程中的大气电场资料进行分析可得:闽北阴天电场强度与晴天天气电场强度规律大致相似,但波动幅度更小。可能是因为在晴天天气中的日照造成热力对流加强,上下层空气交换加速,使近地面层气溶胶浓度产生变化,从而使大气电场强度变化幅度较明显,而阴天天气状况下,由于日照不明显,因此造成电场强度变化幅度也不明显。

2.2 大气电场资料在非强对流天气引起的阴雨天气(小雨、中雨、大雨、暴雨)过程中的表现分析对2008年10月至2010年4月中闽北邵武、武夷山、浦城、建阳、建瓯、延平六个站在无对流的阴雨天气(小雨、中雨、大雨、暴雨)过程中的大气电场资料进行分析可得:如果是无对流发生的稳定性降水,电场强度都较小。不论是哪种量级的降水,都在-1~1 kV·m-1之间波动。这种特征在秋、冬季的降水中表现更加明显。但在春、夏季的稳定性降水中,电场强度有时会较大,高值甚至可达20 kV·m-1以上。这主要是因为春、夏季节由于热对流较强,在降水过程中有时也会有短时的对流发生,造成电场强度在一段时间内增强。阴雨天气过程中的电场强度与降水量级并不成正比,而且电场正负变化频率也很小。

2.3 大气电场资料在不同类型强对流天气(冰雹、大风、短时强降水)过程中的表现分析对2008年10月至2010年4月中闽北邵武、武夷山、浦城、建阳、建瓯、延平六个站强对流天气(冰雹、大风、短时强降水)过程中的大气电场资料进行分析可得:强对流天气发生期间的电场强度绝对值绝大多数在10 kV·m-1以上,经统计,电场强度在5~10 kV·m-1之间的占7.6%左右、电场强度在10~15 kV·m-1之间的占33.2%左右、电场强度在15 kV·m-1以上的占59.2%左右。冰雹、大风、短时强降水这三种不同类型的强对流天气在大气电场强度上的表现没有明显的差异,出现冰雹时大气电场强度有时还没有出现大风、短时强降水时的大气电场强度强。因此不能单独应用大气电场强度来判断将出现何种类型强对流天气。

强对流天气发生期间,大气电场值有正有负。统计发现,闽北雷暴发生前如果测站有一个由负电场转为正电场的过程,则极可能会发生较明显的强对流天气(如冰雹、大风、短时强降水),如果测站有一个由正电场转为负电场的过程,则只会发生较弱的强对流天气(如打雷、闪电、一般性降水)。这个特征对预报是否有较明显的强对流天气(如冰雹、大风、短时强降水)发生具有重要的指导意义。进一步统计可得,强对流天气大多发生在大气电场由负值转为正值之时:在强对流天气发生前负电场持续时间有长有短,小于15分钟的比率占22.7%、在15~30分钟之间的比率占45.5%、大于30分钟的比率占31.8%。利用这个时间的提前量可进行测站强对流天气的临近预报。

为研究冰雹、大风、短时强降水这三种不同类型的强对流天气中大气电场的总体极性,对闽北不同类型的强对流天气发生时段内进行正电场均值统计、负电场均值统计、正电场次数统计、负电场次数统计,发现这三种不同类型的强对流天气间有一些差异:多数冰雹过程中负电场值次数多于正电场值次数,负电场均值大于正电场均值。且冰雹过程越强,这种特征越明显。这种特征的冰雹过程占冰雹过程总数的68.7%左右。多数大风过程中正电场值次数多于负电场值次数,正电场均值大于负电场均值,这种特征的大风过程占大风过程总数的71.1%左右。短时强降水过程中正电场值次数多于负电场值次数的占总数57.2%左右,正负电场均值大小无明显差异。

当闪电发生时,由于雷暴云中电荷的释放,会引起地面大气电场的剧烈变化,这种变化表现为向正极性方向突然增大(正跳变)或向负极性方向突然增大(负跳变)。本文以强对流天气发生时段内电场值绝对值大于5 kV·m-1的次数总和来代表电场强度的跳变频率。大于5 kV·m-1的次数总和越大,则电场强度的跳变频率越大,反之则电场强度的跳变频率小。按上述规定对2008年10月至2010年4月间闽北出现的冰雹、大风、短时强降水这三种不同类型的强对流天气的大气电场强度的正负跳变频率进行统计可得,冰雹的正负跳变频率最大, 平均值达到54次/min;大风次之, 平均值达到41次/min;短时强降水最小, 并且比冰雹、大风偏小明显, 平均值只有27次/min。

3 闽北强对流天气短时监测及判别方法预报模型根据闪电资料和大气电场资料在不同强对流天气过程的不同表现特征,本文应用这两种资料给出了闽北强对流天气的短时监测和判别预报的模型:

首先,对闽北区域内闪电定位资料和大气电场资料进行全天候强度及位置的自动监控。设置闽北区域内闪电定位资料和大气电场资料达到强对流天气(本文特指短时强降水、大风、冰雹三种天气)的阈值(设置闪电定位资料强度阈值为5.0 N·C-1、电场强度阈值为3 kV·m-1)。当达到强对流天气起报的阈值时,系统自动报警,并将达到阈值的闪电定位资料的经纬度和大气电场资料的县市位置进行闪烁显示。

其次,对强对流天气的类型进行自动分型:

当监测到闪电定位资料的闪电强度达17.0 N·C-1以上、闪电能量在15000 kA以上,且闪电电荷大于1.0 C以上时;大气电场资料中电场强度达5 kV·m-1以上,且电场变化频率极大,达到50次/min以上时。判别有冰雹发生。

当监测到闪电定位资料的闪电强度达10.0 N·C-1以上、闪电能量在5000~19000 kA之间、且闪电电荷位于0.7~1.0 C之间时;大气电场资料中电场强度达5 kV·m-1以上,且电场变化频率较大, 达到40次/min以上时。判别有大风发生。

当监测到闪电定位资料的闪电强度达8.0 N·C-1以上、闪电能量在2500~7000 kA之间、且闪电电荷位于0.5 C左右时;大气电场资料中电场强度达5 kV·m-1以上,且电场变化频率较小,在27次/min左右时。判别有短时强降水发生。

最后,利用闪电定位资料和大气电场资料的客观判断结果,结合雷达回波资料的移向移速,对测站及其下游地区作强对流天气发生的类型和位置的短时临近预报。

4 模型应用实例2010年3月5日下午到6日凌晨,在福建省西北部出现了一次大范围的强对流天气过程。这次强对流天气主要以降雹天气为主,共有2个地级市12个县(市)先后出现了降雹天气,其中邵武市等地的冰雹最大直径达到50 mm。

本文从雷达回波、闪电定位资料和大气电场资料等方面对此次强冰雹过程进行分析,对闽北强对流天气的监测及判别预报模型进行应用检验。所用的雷达资料来自建阳雷达站(位于27.3°N、118.1°E),该雷达位于南平市境内的中心位置,西面的江西南城、广昌等地距离雷达站直线距离150 km左右。所用的闪电资料为福建闪电定位系统提供,该系统由武夷山、延平、福州、厦门、龙岩、平潭、福鼎、宁化、德化等9个闪电定位仪和一个中心数据处理总站组成,覆盖福建全省。所用的大气地面电场资料由南平市境内的邵武、武夷山、浦城、建阳、建瓯、延平6部大气电场仪提供。

从建阳雷达站观测到的反射率产品分析可见,这次强降雹天气过程的强回波是5日15时左右从江西广昌发展起来的,至15时50分左右发展成超级单体风暴,16时左右在6~10 km的高度上出现三体散射特征,从16:03开始影响邵武时低仰角回波呈现出明显的钩状回波特征,65 dBz以上强度的回波范围增大,达到10 km×10 km以上,回波顶高达13 km,16:20开始邵武出现降雹。此后该超级单体风暴影响闽北直至18:53才离开政和进入宁德境内,在南平境内影响时间达3个小时。

从闪电定位系统的监测可见,3月5日16时左右在邵武境内出现强闪电活动,正地闪比例大于负地闪,闪电的最大强度为23.3 N·C-1,电荷为2.0 C,最高能量为27115.5 kA,16:20左右邵武开始出现冰雹。此后强闪电自西向东移动过程中维持强度强、电荷大、能量大的特征,对应闽北境内自西向东先后出现大范围冰雹天气。

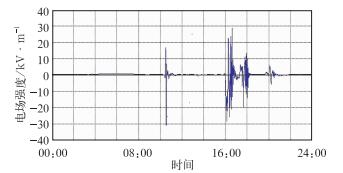

图 1为3月5日邵武站电场资料,从图中可见在16时邵武站的电场出现明显变化,从16时00分00秒的-1 kV·m-1;到00分30秒迅速变化到-5 kV·m-1;到01分40秒达到-10 kV·m-1;到16时08分20秒达到最大值-28.4 kV·m-1。此后电场强度逐渐由负值转向正值,并且正值迅速增大,最大值22.7 kV·m-1。16时后,电场强度的正负跳变频率平均达到55次·min-1左右。通过该预报模型的监测和判别,闪电资料和大气电场资料的阈值均达到冰雹的指标,因此16时该模型明确地判断和预报测站区域内及其下游将出现明显的冰雹天气。实况是邵武冰雹出现在16:20左右,其下游的建阳、政和等地于17:30以后先后出现冰雹。可见该预报模型利用测站电场强度由负值向正值变化的时间段能提前15~30分钟左右做出本地强对流天气的临近预报,对该测站下游地区的预报时效则更长。

|

图 1 2010年3月5日邵武站电场变化 Fig. 1 The change of electric field meter at Shaowu Station on March 5, 2010 |

(1) 冰雹、大风、短时强降水在闪电资料上分别有不同的表现:产生冰雹的闪电平均强度最强、电荷最大、能量最高;大风次之;短时强降水在三者中最弱。但陡度在三者中无明显差异。

(2) 通过对不同强对流天气过程闪电资料比较分析可得:闪电出现的频数多少并不能准确判断强对流天气的强弱,有时闪电频数少,但也能产生如冰雹之类的强对流天气,判别出现何种类型的强对流天气主要应参考这些闪电的强度、电荷、能量的大小。

(3) 闽北晴天电场值、阴天电场值、非对流性的阴雨天气的电场值都较小。且晴天电场具有明显的日变化和季节变化:08—17时是一天中的低值,高值常出现在一天中的18—07时;秋、冬季的晴天大气电场值高于春、夏季。非对流性的阴雨天气中电场强度与降水量级并不成正比,而且电场正负变化频率也很小。

(4) 冰雹、大风、短时强降水这三种不同类型的天气在大气电场强度上的表现没有明显的差异,不能单独应用大气电场强度来判断将出现何种类型强对流天气。但从大气电场的正负极性、跳变频率等方面可对强对流天气的类型做辅助判别。

(5) 本文利用闪电定位资料结合大气电场资料进行强对流天气的短时监测和判别预报方法在2010年3、4月的几次强对流天气过程的预报中取得了较好的效果,具有较高的应用价值。

| [1] |

罗树如, 支树林, 俞炳. 强对流天气雷电参数和雷达回波特征个例分析[J]. 气象科技, 2005, 33(3): 223-225. |

| [2] |

李南, 魏鸣, 姚叶青. 安徽闪电与雷达资料的相关分析以及机理初探[J]. 热带气象学报, 2006, 22(3): 265-272. |

| [3] |

李照荣, 付双喜, 李宝梓, 等. 冰雹云中闪电特征观测研究[J]. 热带气象学报, 2005, 21(6): 588-595. |

| [4] |

周筠珺, 陈成品, 刘黎平, 等. 青藏高原那曲地区的冰雹天气系统中的大气电场[J]. 高原气象, 2008, 19(2): 340-346. |

| [5] |

孟青, 吕伟涛, 姚雯, 等. 地面电场资料在雷电预警预报技术中的应用[J]. 气象, 2005, 31(9): 30-33. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.09.006 |

| [6] |

杨波, 周壁华, 高太长. 泰山和西双版纳两地雷暴电场特征分析[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版), 2008, 9(3): 303-306. |

| [7] |

吕伟涛, 张义军, 孟青, 等. 雷电临近预警方法和系统研发[J]. 气象, 2009, 35(5): 10-17. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.05.002 |

| [8] |

张霞, 王新敏, 王全周, 等. 郑州雷电发生的环境场特征及潜势预报[J]. 气象, 2010, 36(6): 95-100. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.06.015 |

| [9] |

蒋大凯, 才奎志, 曲荣强, 等. 辽宁省一次强对流天气的地闪特征[J]. 气象, 2010, 36(6): 73-78. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.06.011 |

| [10] |

刘跃红, 闫小利, 宋自福, 等. 焦作市雷暴潜势预报及临近监测预警系统[J]. 气象, 2007, 33(8): 104-111. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.08.016 |

| [11] |

蔡晓云, 苑霞, 郭虎, 等. 北京地区对流云天气闪电特征及短时预报[J]. 气象, 2003, 29(8): 16-20. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.08.004 |

| [12] |

冯桂力, 边道相, 刘洪鹏. 冰雹云形成发展与闪电演变特征分析[J]. 气象, 2001, 27(3): 33-37. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2001.03.009 |

| [13] |

冯桂力, 王俊, 牟容, 等. 一次中尺度雷暴大风过程的闪电特征分析[J]. 气象, 2010, 36(4): 70-77. |

| [14] |

苗爱梅, 贾利冬, 吴蓁, 等. 070729特大暴雨的地闪特征与降水相关分析[J]. 气象, 2008, 34(6): 75-80. |

| [15] |

郑栋, 张义军, 孟青, 等. 一次雹暴的闪电特征和电荷结构演变研究[J]. 气象学报, 2010, 68(2): 248-263. |

2011, Vol. 37

2011, Vol. 37