2. 国家气象中心,北京 100081

2. National Meteorological Centre, Beijing 100081

气候适宜度是综反映光、温、水等气候资源对作物生长发育和产量形成的气候适应程度。近年来,国内不少学者利用气候适宜度分析方法对不同尺度、不同农作物生育期内的气候资源、生态气候适应性和产量预报等进行了研究[1-8],但利用气候适宜度对作物发育进程的研究尚不多见。冬小麦生长发育是一个复杂的动态过程,光、温、水数值的高低及其匹配程度,直接决定着冬小麦生长发育的适宜程度。有关作物发育期预报、监测等方面的研究较多[9],例如辛景峰等[10],李正国等[11]利用遥感资料对冬小麦生育期进行了研究;杨建莹等[12]、于建华等[13]、李彤霄等[14]、段金省[15]、谭宗琨等[16]、曾凯等[17]利用基本气象资料对作物发育期进行了研究,得到积温与作物生长天数的变化有一定的关系,日照时数对作物返青期、拔节期有影响,降水对作物的拔节期、抽穗期有一定的促进作用,日生长温度也能影响发育期间隔天数,全球气候变暖使作物发育期显著缩短等[16-17],但有关作物发育期与光、温、水综合因素的研究还比较少。

本文拟利用温度、降水、日照时数、土壤水分、冬小麦发育期及有关农业气象指标等资料,针对发育进程,在计算温度适宜度、日照适宜度和水分适宜度的基础上,计算冬小麦气候适宜度,并分析研究冬小麦气候适宜度与冬小麦发育期之间的关系,探讨利用气候适宜度开展发育期预报的技术方法。

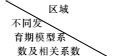

1 资料与处理 1.1 资料来源 1.1.1 气象资料根据冬小麦主要种植分布和气候特点,在华北地区选取39个代表站(河北省的遵化、唐山、乐亭、石家庄、保定、饶阳、霸州、邢台和南宫,河南省的安阳、新乡、许昌、开封、商丘、三门峡、卢氏、孟津、栾川、西峡、南阳、宝丰、驻马店、信阳和固始,山东省的莘县、济南、沂源、惠民、兖州、沂源、潍坊、青岛、日照、长岛、龙口、威海、成山头、莱阳和海阳,见图 1)。气象资料为39个代表站1971—2011年冬小麦生长季逐日最高气温(单位:℃)、最低气温(单位:℃)、降水量(单位:mm)和日照时数(单位:h)。

|

图 1 冬小麦代表站点空间分布 Fig. 1 The spatial distribution of representative stations of winter wheat |

发育期和土壤水分资料为上述39个代表站(或邻近观测站)1999—2011年冬小麦发育期和20 cm土壤水分观测资料。

1.2 资料处理 1.2.1 分区处理为避免观测资料的人为误差以及缺值、错值等的影响,将39个代表站按照地理位置相近、气候条件相似的原则,划分为9个小的区域。即:河北省的遵化、唐山、乐亭为区域Ⅰ,河北省的石家庄、保定、饶阳、霸州为区域Ⅱ,河北省的邢台和南宫、河南省的安阳、山东省的莘县为区域Ⅲ,河南省的新乡、许昌、开封、商丘为区域Ⅳ,河南省的三门峡、卢氏、孟津、栾川、西峡、南阳、宝丰为区域Ⅴ,河南省的驻马店、信阳、固始为区域Ⅵ,山东省的济南、沂源、惠民、兖州为区域Ⅶ,山东省的沂源、潍坊、青岛、日照为区域Ⅷ,山东省的长岛、龙口、威海、成山头、莱阳、海阳为区域Ⅸ。

1.2.2 发育期资料处理单站相邻两个发育期之间的天数,由后一个发育期的日期减去前一个发育期的日期求得。如10月1日播种,10月10日出苗,则播种-出苗这个发育阶段的发育天数为9天。

区域相邻两个发育期之间的天数由区域内各单站同一时段发育期间的天数平均求得。

2 气候适宜度计算 2.1 温度适宜度计算温度适宜度[18]用式(1) 计算:

| $\begin{array}{l} F\left( t \right) = \frac{{(t - {t_l}){{({t_h} - t)}^B}}}{{({t_0} - {t_l}){{({t_h} - {t_0})}^B}}}\\ \quad \quad \quad B = \frac{{{t_h} - {t_0}}}{{{t_0} - {t_l}}} \end{array}$ | (1) |

式中,F(t)为温度适宜度,t为日平均气温(单位:℃,本文为日最高温度与日最低温度的平均),tl、th和t0分别为冬小麦各发育期所需的下限温度、上限温度和适宜温度,本文取文献值[19]。

单站不同发育阶段(或旬)温度适宜度为单站对应时段逐日温度适宜度的算术平均。

区域不同发育阶段(或旬)温度适宜度为区域内各单站对应的温度适宜度的算术平均。

2.2 日照适宜度计算除温度外,作物发育进程还与光周期有关。不同作物、作物不同品种所需的光周期临界值不同。临界光长的确定方法有所不同。有的学者[4]在计算冬小麦日照适宜度时把“天文日长”的70%作为临界值,实际日照时数大于此值,即认为日照适宜度为1;小于此值,用实际日照时数与0.7个天文日长的比值表示。作者也曾做过简单的分析,对华北地区,某一站点的0.7个天文日长基本上与该站点日照时数的多年平均值相当。考虑到实际业务服务的需要和计算方便,本研究采用这种方法,即以0.7个天文日长(可照时数)作为临界光长。

| $F\left( s \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} 1&{s \ge {S_0}}\\ {s/{S_0}}&{s < {S_0}} \end{array}} \right.$ | (2) |

式中,F(s)为区域某时段日照适宜度,s为区域某时段平均实际日照时数(单位:h),S0为区域某时段与冬小麦发育有关的70%的可照时数(单位:h)。

2.3 水分适宜度计算 2.3.1 降水适宜度计算降水适宜度模型用式(3) 计算:

| $F\left( p \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} 1&{ - 30\% \le 区域某时段降水距平百分率 \le 30\% }\\ {p/{P_a}}&{区域某时段降水距平百分率 < - 30\% }\\ {{P_a}/p}&{区域某时段降水距平百分率 > 30\% } \end{array}} \right.$ |

| $[区域某时段降水距平百分率 = (p - {P_a})/{P_a} \times 100\% ]$ | (3) |

式中,F(p)为区域某时段降水适宜度,p为区域某时段平均降水量(单位:mm),Pa为区域某时段多年(1971—2000年)平均降水量(单位:mm)。单站可以被认为是一个更小的区域,下同。

2.3.2 土壤水分适宜度计算土壤水分适宜度用式(4) 计算:

| $F\left( w \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} 1&{w \ge {W_0}}\\ {w/{W_0}}&{w < {W_0}} \end{array}} \right.$ | (4) |

式中,F(w)为区域某时段土壤水分适宜度,w为20 cm区域平均土壤相对湿度(区域内各站点的平均值),W0为冬小麦各发育阶段适宜土壤相对湿度,本文取文献值[19]。

在计算土壤水分适宜度F(w)和降水适宜度F(p)的基础上,按照以下原则确定冬小麦水分适宜度F(m):

越冬期:用越冬前最后一次土壤水分适宜度。

抽穗前:用土壤水分适宜度,即F(m)= F(w)。

进入抽穗期后:(1) 当区域某时段降水距平百分率≤30%时,用土壤水分适宜度,即F(m)= F(w);(2) 当区域某时段降水距平百分率>30%时,用降水适宜度,即F(m)= F(p)。

2.4 气候适宜度计算为综合反映温度、水分和日照三个因素的适宜程度,冬小麦的气候适宜度[20]用式(5) 计算:

| $F\left( c \right) = {\left[ {F\left( t \right) \times F\left( m \right) \times F\left( s \right)} \right]^{1/3}}$ | (5) |

式中,F(c)为区域某时段气候适宜度,F(t)为对应的温度适宜度,F(m)为对应水分适宜度,F(s)为对应日照适宜度。

全生育期的气候适宜度是由生育期内的逐旬气候适宜度平均求得。

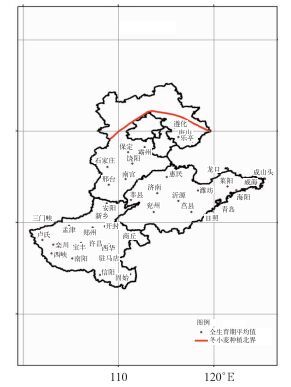

2.5 适宜度空间变化分析利用河北、山东、河南省39个代表站的资料和上述计算方法,研究了1999—2010年冬小麦全生育期气候适宜度,其12年平均值空间分布见图 2。

|

图 2 冀、鲁、豫地区冬小麦全生育期多年平均气候适宜度空间分布 Fig. 2 The spatial distribution of annual mean climatic suitability of winter wheat during whole growth period in North China |

根据1999—2010年冬小麦全生育期气候适宜度计算结果显示,河北、山东和河南三省冬小麦全生育期多年平均气候适宜度在0.72~0.89之间,其中,河南南部的气候适宜程度较低,为0.720~0.763;山东绝大部分地区、河北大部和河南中北部地区气候适宜程度较高,均超过0.842。

冬小麦气候适宜度在某种程度上可以反映了冬小麦单产的高低,但是不尽相同。公认的小麦高产区包括河南中北部、山东中南部与河北的太行山前平原,这些地区的气候适宜度都较高。但对于冀东南黑龙港地区,虽然这一地区为华北平原降水最少地区,该地区新中国成立以来,通过疏通河道、修渠筑库等一系列田间工程,使得洪涝灾害已得到基本控制、抗旱能力有了显著增强。加之本文在计算水分适宜度时,考虑了土壤水分,因此气候适宜度也比较高。

3 发育期预报应用 3.1 适宜度与发育日假定某日的冬小麦气候适宜度为1,说明该日的气象条件非常有利于冬小麦的生长发育,可以把这一日确定为一个冬小麦生长发育日;假定某日的气候适宜度为0.5,说明该日的气象条件对冬小麦生长发育有利有弊,可以把这一日确定为0.5个冬小麦生长发育日;以此类推。即某日的气候适宜度值,就是冬小麦生长发育日数。

3.2 发育期间的发育日数单站相邻两个发育期间的发育日数由对应时段内的逐日气候适宜度累加求得。区域相邻两个发育期间的发育日数由该区域内各单站同一时段的发育日数平均求得。

3.3 发育期预报模型建立利用1999—2010年9个小区域冬小麦不同发育阶段的发育日数(x)和发育期间的实际天数(y),分别建立各区域不同发育阶段持续天数的预报模型,y=ax+b,参数a和b,以及相关系数详见表 1。在预报出不同发育期间的天数后,加上前一个发育期的具体日期,就是后一个发育期的预报日期。

|

|

表 1 各区域不同发育阶段持续天数预报模型 Table 1 The forecast models based on lasting days of different districts and different development periods |

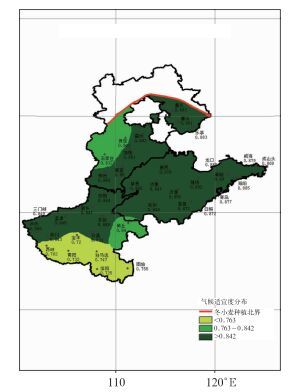

利用表 1中所建立的预报模型,对1999—2010年9个区域的冬小麦播种—出苗、出苗—分蘖、分蘖—停止生长、停止生长—返青、返青—拔节、拔节—抽穗、抽穗—乳熟、乳熟—成熟各发育阶段的持续天数进行了模拟。模拟天数与实际天数的关系见图 3。

|

图 3 1999—2010年冬小麦各发育阶段模拟天数与实际天数 Fig. 3 The comparison between simulation days and actual days in different development periods of winter wheat from 1999 to 2010 |

由图 3中可以看出,1999—2010年各区域各发育阶段模拟天数与实际天数具有较好的一致性,说明各区域的不同发育阶段持续天数的预报模型总体模拟效果较好。

不同发育阶段持续天数各区域平均的模拟效果见图 4。

|

图 4 1999—2010年不同发育阶段各9个区域平均模拟天数与实际天数的平均误差 Fig. 4 The distribution of average errors between simulation days from models and actual days with development periods of winter wheat |

由图 4可以看出,9个小区域冬小麦不同发育阶段平均模拟天数与实际天数的平均误差都在4天以内,误差最大的是停止生长—返青阶段。

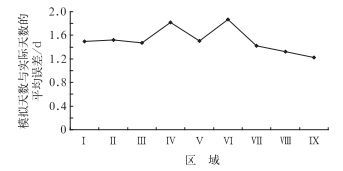

分区域各发育阶段的持续天数总体模拟效果见图 5。

|

图 5 1999—2010年不同区域各发育阶段总体模拟天数与实际天数的平均误差 Fig. 5 The distribution of average errors between simulation days from models and actual days with different districts |

由图 5可以看出,9个区域各发育阶段模拟天数与实际天数的平均误差均在1~2天之间,说明各区域的预报模型模拟效果都很好。

3.4.2 预报检验利用表 1中所建立的预报模型,对2011年9个区域及区域内每个站点不同发育阶段的天数进行了预报检验,结果见表 2和表 3。

|

|

表 2 2011年各区域不同发育阶段预报天数与实际天数的误差(d) Table 2 The errors (day) between simulation days from models and actual days in different districts in different development periods in 2011 |

|

|

表 3 2011年各站点不同发育阶段预报天数与实际天数不同误差等级的站点数占总站点数的百分率(%) Table 3 The percentage (%) of the station number of different error levels between simulation days from models and actual days to whole station number in different development periods, 2011 |

由表 2可以看出,各区域各发育阶段的平均预报误差都在1.5天以下,各发育阶段各区域的平均误差,除停止生长到返青阶段的预报误差为3.7天外,其他发育阶段的预报误差都在2天以下。预报误差最大的为区域Ⅳ的停止生长到返青阶段,达4.5天。总体上看,所建模型的预报效果较好。

由表 3中可以看出,分蘖—停止生长、停止生长—返青、返青—拔节各站点总的预报效果较差,其他发育阶段的预报效果较好。

4 讨论本文在计算气候适宜度时,考虑了土壤水分和降水在冬小麦生长发育的不同阶段的不同影响,使冬小麦气候适宜度的计算更加科学;利用冬小麦气候适宜度作为冬小麦发育期的预报因子,比单一利用积温、降水或日照时数等更加全面,更能反映综合气象条件对冬小麦发育期的影响。从所建预报模型的检验效果看,模拟检验表明,不同区域模拟天数与实际天数的平均误差均在1~2天之间,不同发育阶段模拟天数与实际天数的平均误差均在4天以内;预报检验表明,区域不同发育阶段的预报天数与实际天数的误差大多数都在3天以下。说明所建模型的业务应用前景较好。利用区域模型对所在区域的各站点预报检验表明,模拟天数与实际天数之间差值大都集中在5天以内,仅停止生长—返青阶段的误差较大,造成这个发育阶段预报误差较大的原因可能有两个方面,其一可能是冬小麦停止生长(越冬)和返青是春化反应过程的开始与结束,其决定因素是低于某个阈值的温度值,与光照和水分的关系较小,而文中气候适宜度是结合光、温、水三要素的综合值,未突出该时段起决定性作用的温度适宜度;其二可能是由于停止生长和返青两个发育期的观测不够规范。另外,本文在进行小区划分时,由于资料所限,没有考虑冬小麦的品种特性。这些工作都需要在今后的工作中进行深入细致的研究,以提高其科学性和准确率。

吕玉华, 郑大伟, 2003. 北方农牧交错带牧草与作物生态气候适宜性研究[J]. 中国生态农业学报, 11(4): 130-133. |

白永平, 2000. 西北地区(甘宁青)农业生态气候资源量化与评价[J]. 自然资源学报, 15(3): 218-224. DOI:10.11849/zrzyxb.2000.03.005 |

罗怀良, 陈国阶, 朱波, 2004. 农业生态气候适宜度研究进展[J]. 中国农业资源与区划, 25(1): 28-32. |

黄璜, 1996. 中国红黄壤地区作物生产的气候生态适应性研究[J]. 自然资源学报, 11(4): 341-345. |

尹东, 王长根, 2002. 中国北方牧区牧草气候资源评价模型[J]. 自然资源学报, 17(4): 494-497. DOI:10.11849/zrzyxb.2002.04.016 |

易雪, 王建林, 宋迎波, 2010. 气候适宜指数在早稻产量动态预报上的应用[J]. 气象, 36(6): 85-89. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.06.013 |

赵峰, 千怀遂, 焦士兴, 2003. 农作物气候适宜度模型研究[J]. 资源科学, 25(6): 77-81. |

屈振江, 刘新生, 王景红, 等, 2012. 陕西省林果业农用天气预报业务系统研究[J]. 气象, 38(10): 1301-1306. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.10.017 |

王建林, 吕厚荃, 张国平, 等, 2005. 农业气象预报[M]. 北京: 气象出版社, 70-87.

|

辛景峰, 宇振荣, DriessenP M, 2001. 利用NOAA NDVI数据集监测冬小麦生育期的研究[J]. 遥感学报, 5(6): 442-447. DOI:10.11834/jrs.20010607 |

李正国, 杨鹏, 周清波, 等, 2009. 基于时序植被指数的华北地区作物物候期/种植制度的时空格局特征[J]. 生态学报, 29(11): 6216-6228. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2009.11.057 |

杨建莹, 梅旭荣, 刘勤, 等, 2011. 气候变化背景下华北地区冬小麦生育期的变化特征[J]. 植物生态学报, 35(5): 623-631. |

于建华, 李俊有, 包云辉, 2008. 赤谷六号热量条件分析及抽穗期的预报方法[J]. 内蒙古农业科技, (3): 38-39. |

李彤霄, 王君, 赵国强, 2011. 气候变化及其对河南省冬小麦抽穗—成熟期的影响[J]. 河南水利与南水北调, (3): 49-51. |

段金省, 2007. 气候变暖对陇东塬区冬小麦成熟期的影响与适宜收获期预报[J]. 干旱地区农业研究, 25(1): 158-161. |

谭宗琨, 何燕, 欧钊荣, 等, 2006. "禾荔"荔枝果实发育进程与温度条件的关系[J]. 气象, 32(12): 97-101. |

曾凯, 周玉, 宋忠华, 2011. 气候变暖对江南双季稻灌浆期的影响及其观测规范讨论[J]. 气象, 37(4): 468-473. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.04.011 |

马树庆, 1994. 吉林省农业气候研究[M]. 北京: 气象出版社, 33.

|

宋迎波, 王建林, 杨霏云, 2006. 粮食安全气象服务[M]. 北京: 气象出版社, 33-41.

|

赵峰, 千怀遂, 焦士兴, 2003. 农作物气候适宜度模型研究[J]. 资源科学, 25(6): 77-81. |

2012, Vol. 38

2012, Vol. 38