气温是表征气候冷暖的热量指标[1],也是气候变化研究的最基本要素,其代表性、准确性和比较性又是评价气候变化研究的关键性指标。为达到上述“三性”的基本要求,在进行气候变化研究前,需要对气温资料进行严格的质量控制、评估和均一性检验,并对缺测记录进行插补订正,然后再进行“由时到日”、“由日到月”等不同时间尺度的加工统计,以更好地解析出气候变化的时空尺度特征。根据《地面气象观测规范》,日平均气温为02、08、14和20时(北京时,下同)4个时次气温实测值的算术平均。然而,在我国现行的国家级地面气象观测站网中,约有1590个站为一般站,每天只进行3次观测(夜间不观测),导致02时气温缺测。为获得完整的日平均气温序列,必须通过数学方法给02时赋一个替代值或近似值。关于赋值方法,在不同的历史时期有不同的规定,例如1960年7月以前,一般直接用07时实测值来替代。之后凡是有自记仪器的,用订正后的自记值来替代;无自记仪器的,用前一日20时气温与当日最低气温的平均值来替代[2]。这种较为简单的赋值方法无形中会带来计算误差,而且这种赋值误差究竟有多大?对气候变化事实的评估有没有影响?一直没有引起关注,也没有得到定量评估。

有研究表明[3-11],计算方法的变化是导致气候序列不均一的主要因子之一。在我国826个国家基本/基准站中有163个站存在从每天3次观测向每天4次观测的调整变迁,亦即在历史上的某一天02时气温由替代值变为实测值,这种变化是否导致气候序列不均一?也没有被论证。

本文旨在利用陕西省19个基本/基准站的实测资料,首先对02时气温进行屏蔽,用《地面气象观测规范》规定的赋值方法(简称为传统方法),对02时气温进行简单赋值,然后将其与实测值进行比对,定量评估误差大小,并分析引起误差的物理机制。与此同时,还进行了多种赋值方法的对比分析,试图摸索出更加科学有效的赋值方法,以提高赋值精度,提高气候序列的代表性,减少气候变化评估事实的不确定性。

1 资料与方法文章使用了陕西19个国家基本/基准站长年代的逐日4次定时观测气温资料(资料年代见表 1)、6个基准站(定边、绥德、洛川、西安、安康、汉中)的逐日日照时数,以及2009年6个基准站的每日24次观测气温资料。资料全部来自国家气象信息中心,均经过了严格的质量控制。

|

|

表 1 台站名称及资料年代 Table 1 Station name and the time frame of data |

首先按照《地面气象观测规范》的传统方法计算了02时气温替代值(T02′):

| $ {T_{02}}' = ({T_{20}} + {T_{\min }})/2 $ | (1) |

式中,T20为前一日20时气温,Tmin为当日最低气温。02时气温替代值与实测值的差值用ΔT表示:

| $ \Delta T = {T_{02}}'-{T_{02}} $ | (2) |

式中,T02为02时气温实测值。

其次,计算了不同时间尺度的差值标准差(Sx)和相对差值(D′):

| $ {S_x} = \sqrt {\frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{{(\Delta {T_i}-\overline {\Delta T} )}^2}} } $ | (3) |

| $ D' = \left| {\Delta T/{T_{02}}} \right| \times 100\% $ | (4) |

此外,还根据02时气温与相邻时次气温的相关程度,采用逐步回归分析方法,选取当日08时气温(T08)、前一日20时气温(T20)、当日最低气温(Tmin)作为自变量,来拟合02时气温值T02″:

| $ {T_{02}}'' = {\beta _0} + {\beta _1}{T_{08}} + {\beta _2}{T_{20}} + {\beta _3}{T_{\min }} $ | (5) |

由偏回归方程可求出回归系数βi(i=0, 1, 2, 3)、残差和残差标准差等。

2 结果分析 2.1 误差统计表 2给出了陕西省19个站不同季节02时气温的替代值T02′与实测值T02的平均差值、平均差值标准差及平均相对差值。可以看出,利用30多万个初始样本计算得到的02时气温T02′普遍高于实测值。总体而言,绝对误差以夏季最大,平均差值为1.16℃,春季次之(0.94℃),冬季最小(0.43℃),但是相对差值却以冬季最大(39.33%),春季次之(10.94%),夏季最小(5.90%)。分区域来看,陕北的相对差值均为春季最大,其中吴起站误差最为显著(相对差值31.28%),而关中和陕南地区相对差值冬季最大,部分台站相对差值超过了100%。

|

|

表 2 02时气温替代值与实测值的差值(ΔT)、标准差(Sx)(单位:℃)及相对差值(D′)(单位:%) Table 2 The 02 BT's temperature difference ΔT between replacement and observed value, standard deviation Sx (unit:℃) and relative difference D′(unit:%) |

总之,广泛存在的正偏差(仅定边、长武、洛川站冬季为弱的负偏差),说明传统的赋值方法高估了02时气温,而且这种误差会最终传递到日平均气温上。全省平均而言,日平均气温约高估了0.19℃,其中冬季高估0.11℃,夏季高估0.29℃。

2.2 误差原因初探 2.2.1 纬度和季节因素为探寻上述误差的原因,用前一日20时气温(T20)、当日最低气温(Tmin)和当日08时气温(T08)分别与当日02时实测气温(T02)求差值。平均而言,02时气温与前一日20时气温差值的绝对值最大(3.95℃),与当日08时气温差值最小(0.98℃),而且这种规律性在全省19个站中高度一致(表略)。同样地,从前一日20时气温(T20)、当日最低气温(Tmin)、当日08时气温(T08)与当日02时实测气温(T02)的相关系数来看,三者中02时气温与前一日20时气温的相关性最差,而与当日最低气温(Tmin)、当日08时气温(T08)的相关系数存在地域差异,在纬度较高的陕北T02与Tmin相关性最高,在纬度较低的陕南T02与T08相关性最高。这些都表明20时气温与02时气温的关联性较弱,在赋值过程中不足以占到50%的权重。

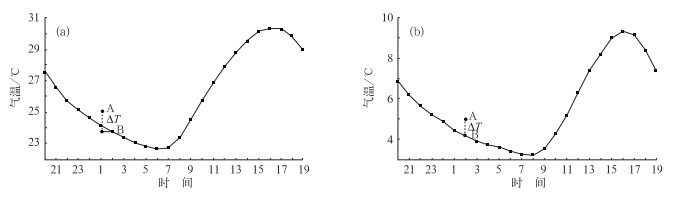

用陕西6个基准站(定边、绥德、洛川、西安泾河、汉中和安康)2009年的逐时气温资料来分析气温的日变化规律,以安康站为例(图 1),一天中气温的最低值通常出现在日出前后(即06—08时),冬季最低气温出现时间偏晚(贴近08时),夏季偏早(在06时前后)。而且气温日较差也在夏季最大,主要因为夏季太阳高度角大,日照时间长,白天温度较高,到傍晚20时虽然太阳辐射减弱,但辐射冷却时间不长,地面累积热量较高,地面的热量传递给空气,使20时气温仍较高,故夏季用前一日20时气温与当日最低气温的平均值来替代02时气温的差值ΔT(1.3℃)较冬季(0.9℃)大。

|

图 1 安康站夏季(a)、冬季(b)气温日变化图(虚线表示ΔT) Fig. 1 Daily temperature variations at Ankang Station in summer (a) and winter (b) (dotted line represents ΔT) |

进一步求算6个基准站T20与T02的差值,以及差值与前一日日照时数的相关系数(表 3),在0.001显著性水平下,各站一年四季均显著相关,即当前一天的日照时数长时,T20与T02的差值也较大,当前一日的日照时数短时,相应差值较小。换句话说,当前一天天气较晴朗时,地球吸收的太阳辐射多,20时地面贮存热量仍较高,地面向空气传递的热量致使20时的气温在一天中仍相对较高,T02并不处在1/2(T20+Tmin)的位置,因此用公式(1) 计算出的T02′比真实气温要高。分析前一日20时地温与当日02时地温的差值,以及差值与当日02时气温的相关性,存在同样规律。

|

|

表 3 T20与T02的差值以及差值与前1日日照时数的相关系数 Table 3 D-values between the previous T20 and T02 and correlation coefficients of D-value and the previous day sunshine hours |

综合来看,传统方法的赋值误差大小明显受制于前一天太阳辐射的强弱变化。台站所处的纬度,以及季节、天气状况所引起的辐射强弱的影响,基本上是通过赋值变量之一的前一日20时气温传导而来的。

2.3 插值方案的改进基于上述分析,以及台站既有的观测数据条件,笔者拟引入前一日20时气温(T20)、当日最低气温(Tmin)和当日08时气温(T08)三个赋值因子,用逐步回归分析方法对每个站的02时气温进行拟合(式5),并用显著性水平0.05的F检验对因子进行判别。当某因子未通过F检验时,对应的系数βi为零,表示该因子不引入。这样下来,定边、横山、长武、西安站春季;榆林站夏季;绥德、宝鸡站冬季08时气温(T08)被剔除。其余站或季的3个自变量全部引入回归方程(表 4)。经独立性检验,在0.05的显著性水平,经过逐步筛选最后得到的回归方程均具有显著的统计学意义,19个站四个季节的回归误差均近似为零。

|

|

表 4 逐步回归方程各变量的回归系数 Table 4 Regression coefficients of every variable of stepwise regression equation |

此外,为了使回归效果达到最佳(即残差最小),保留了常数项,且不强制常数项为零。从19个站的拟合效果来看,02时气温的线性拟合值(T02″)与实测值(T02)的平均残差为0或者近似为0。19站均调低了前一日20时气温(T20)的权重系数(β2)。在08时气温(T08)未被引入的二元回归方程中最低气温的权重(β3)显著调增了,不再是传统方法中各占50%。而在引入了08时气温(T08)的三元回归方程中β1、β2和β3也不是等同的,站与站之间也存在差异性,例如在镇安、石泉、安康等陕南地区,08时气温的权重是明显加大的(表 4)。这与2.2.1节的相关性分析结果也是一致的。总之,对02时不观测且无自记仪器的台站,可以用以上3个变量采取逐步回归的方法进行插补。

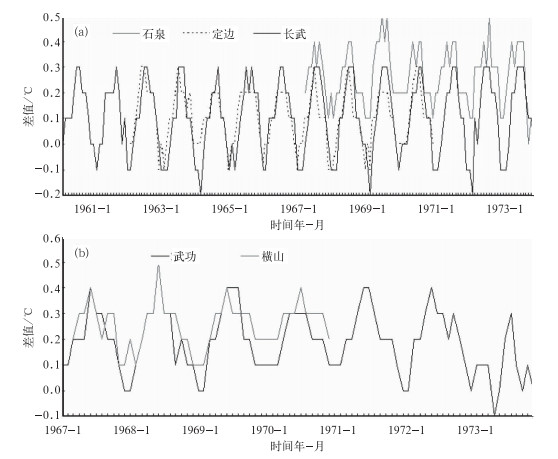

2.4 新插值方法对气温序列的修正效果如上所述,新方案综合考虑了纬度、季节等因素,对于插值误差的修正效果是显而易见的。同时,用插补后的资料重新计算日平均气温,势必会进一步对月平均气温、年平均气温,甚至更长尺度气温变化趋势产生修正作用。据对原始气象记录报表的查证,19个台站中有5个台站在相应的历史时段曾用式(1) 所示的传统方法对02时气温进行了插补(见表 5),但是利用表 4的回归方程对上述5个站的02时气温重新赋值,发现年平均气温值降低了0.1~0.4℃,月平均气温甚至可下降0.5℃,如石泉站1969年6月、1969年8月、1972年8月和横山1968年6月。由图 2可见,两条序列之间的差异呈周期性变化,这与2.1及2.2节分析讨论是一致的,即传统方法导致春、夏季气温明显偏高。

|

图 2 原始与新的月平均气温差值序列 (a)石泉、定边、长武, (b)武功、横山 Fig. 2 The original and new monthly average temperatures sequences for (a) Stations Shiquan, Dingbian, and Changwu, (b) Stations Wugong and Hengshan |

|

|

表 5 台站资料时段及原始与新的年平均气温 Table 5 Station name and the time frame of data, the original and new yearly average temperatures |

通过以上分析,我们可以得出以下结论:

(1) 对于每天只进行3次观测(夜间不观测)的一般站,现行《地面气象观测规范》中传统方法所赋予的02时气温的替代值比实测值偏高,陕西全省19个站平均偏高0.77℃。同时可能导致日平均气温高估0.19℃,其中冬季高估0.11℃,夏季高估0.29℃。

(2) 传统方法的赋值误差大小明显受制于前一天太阳辐射的强弱变化。台站所处的纬度,以及季节、天气状况所引起的辐射强弱的变化,基本上是通过赋值变量之一的前一日20时气温传导而来的。

(3) 用逐步回归分析方法,将传统方法的平均加权法调整为多因子非对称加权,显著减小了前一日20时气温的权重,降低了辐射强弱的影响,赋值与实测值更为接近,19个站平均偏差近似为零。在0.05的显著性水平,新的回归方程均具有显著的统计学意义,并对月平均气温、年平均气温产生一定的修正作用,年平均气温值可调降0.1~0.4℃,月平均气温甚至可下降0.5℃。

致谢:本文得到国家气象信息中心周自江老师的悉心指导,特此致谢!

高国栋, 陆渝蓉, 1988. 气候学[M]. 北京: 气象出版社.

|

中国气象局, 2003. 地面气象观测规范[M]. 北京: 气象出版社, 111.

|

吴利红, 康丽莉, 陈海燕, 等, 2007. 地面气象站环境变化对气温序列均一性影响[J]. 气象科技, 35(1): 152-156. |

吴增祥, 2005. 气象台站历史沿革信息及其对观测资料序列均一性影响的初步分析[J]. 应用气象学报, 16(4): 461-467. DOI:10.11898/1001-7313.20050406 |

刘小宁, 孙安健, 1995. 年降水量序列非均一性检验方法探讨[J]. 气象, 21(8): 3-6. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1995.08.001 |

王海军, 涂诗玉, 陈正洪, 2008. 日气温数据缺测的插补方法试验与误差分析[J]. 气象, 34(7): 83-91. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.07.012 |

刘小宁, 张洪政, 李庆祥, 2005. 不同方法计算的气温平均值差异分析[J]. 应用气象学报, 16(3): 345-356. DOI:10.11898/1001-7313.20050309 |

曾红玲, 张强, 祝昌汉, 2010. 三峡库区气压资料的不均一性检验及订正[J]. 气象, 36(10): 57-61. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.10.009 |

曹丽娟, 鞠晓慧, 刘小宁, 2010. PMFT方法对我国年平均风速的均一性检验[J]. 气象, 36(10): 52-56. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.10.008 |

张智, 林莉, 梁培, 等, 2009. 宁夏年气温资料的均一性检验研究[J]. 气象, 35(10): 79-83. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.10.009 |

司鹏, 李庆祥, 李伟, 2010. 城市化进程对中国东北部气温增暖的贡献检测[J]. 气象, 36(2): 13-21. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.02.002 |

2012, Vol. 38

2012, Vol. 38