强降雪是我国冬半年严重的灾害性天气,通常会对人民生命安全和财产造成较大损失,继2008年初造成严重灾害的低温雨雪冰冻天气后,2010年浙江冬季又遭受了两次强降雪天气,两次过程降雪量大,积雪深,对交通运输、电力传输、农业生产以及人民群众生活均造成严重影响,特别是第一场强降雪还导致8人因交通事故死亡。因此研究强降雪天气形成机理,提前预报强降雪起始时间及强度,对于防灾减灾具有重要意义。

国内有许多学者对强降雪进行了研究。盛春岩等(2002)采用对称不稳定判据,对一次罕见的山东暴雪天气过程进行了分析,发现暴雪产生在对称不稳定大气中。许爱华等(2006)分析了一次寒潮过程中的大到暴雪天气,指出700 hPa上切变线和西南急流是造成大到暴雪的直接影响系统。尹东屏等(2009)指出,相对于中雪而言,暴雪有配置完善的低空辐合和高空辐散以及强盛的上升运动。张腾飞等(2007)对云南4次强降雪过程的综合分析指出,水汽通量增大是云南强降雪的必备条件,强降雪出现在较强水汽通量辐合区中,且落区在辐合中心的偏东一侧、θse线陡立区附近以及暖湿不稳定区域。陈丽芳(2007)指出南方大雪的产生须由东北风回流产生的冷平流在华东一带形成冷中心,而北到西北风产生的冷平流降温往往因为降水与降温不同步,无法形成大雪。侯瑞钦等(2011)分析了河北省一次特大暴雪天气,指出向东开口的喇叭口地形使得干冷空气在低层堆积,增强了回流降雪的低层冷垫作用。还有一些学者(宗志平等,2004;王东勇等,2006;吴伟等,2011;李青春等,2011)对暴雪天气进行了数值模拟研究,指出数值模式能够较好地模拟强降雪过程,并且提供了进一步诊断分析的高分辨率资料。2008年初我国南方出现了历史罕见的低温雨雪冰冻天气后,对连阴雨雪的研究倍加重视,李崇银等(2008)对2008年初中国南方雨雪冰冻异常天气原因进行了分析,指出大气环流的组合性异常是导致这次灾害性异常天气发生的直接原因。葛非等(2008)认为孟加拉湾南支槽的频繁活动为我国南方低温雨雪天气提供了充足的水汽来源。

浙江位于中国东南沿海,地处长江三角洲南翼,暴雪发生概率较低,对其预报难度较大。2010年浙江冬季发生的两次强降雪过程比较有代表性,可以认为是产生暴雪的两种典型天气过程。本文利用实测降雪资料和NCEP 1°×1°的再分析资料,分析这两次过程的大尺度环流特征和动力、热力及水汽条件,揭示了两者差异,旨在找出对浙江造成严重灾害的强降雪天气形势和物理量场特点,提高预报员对强降雪发生机理的认识,为今后的预报服务工作提供依据。

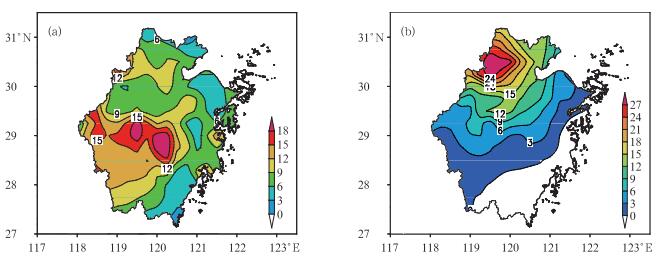

1 降雪天气概况第一次降雪过程从2010年12月15日早晨开始,浙北地区雨转雪,随即降雪区逐渐南压至全省范围,主要降雪持续到15日夜里,浙江大部分地区都出现了大到暴雪,雨雪量浙北地区在5~15 mm,浙江中部在15~25 mm,降雪强度最强的时段为14—20时,浙中地区6 h雨雪量普遍达10 mm左右。图 1a给出了此次过程的最大积雪深度,据统计,浙江大部分地区积雪深度为5~12 cm,局部15~20 cm,雪深中心位于浙江中部的金华地区。本次过程时间短、强度强、范围广,对交通、农林业和人民群众生活造成了严重影响和损失,浙江省内大部分地区交通阻塞,航空、海运基本全线取消,交通事故急剧增多,导致8人死亡多人受伤,通讯电网受到不同程度中断,有2.26万hm2农作物和94.3万人受灾,163间房屋被损坏,因灾造成的直接经济损失达7.9亿元。

|

图 1 两次过程最大积雪深度(单位:cm) (a)2010年12月16日06时,(b)2011年1月21日08时 Fig. 1 The maximum snow depth during 2 snowfall events (unit: cm) (a) 06:00 BT 16 December 2010, (b) 08:00 BT 21 January 2011 |

第二次降雪过程从2011年1月18日早晨开始,至21日上午基本结束,持续近3 d。18日早晨浙北开始出现降雪,随即降雪区南压至浙中西部,至19日08时,雨雪量普遍在5~10 mm;19日08时开始降雪区有所北缩,但降雪强度逐渐增强,至20日08时,浙中北雨雪量在15~20 mm;20日08时至21日08时降雪强度减弱,雨雪量普遍在5~10 mm,降雪强度最强的时段在19日夜里,浙北地区12 h雨雪量普遍达10 mm左右。图 1b给出了此次过程的最大积雪深度,浙江北部普遍有10~20 cm,部分地区达20~28 cm,雪深中心位于湖州德清。本次过程持续时间长,累积降雪量大,导致机场关闭,高速和公路交通限流、停运,春运受到严重影响,部分电网发生冻雪和覆冰,有2.4万hm2农作物和25万人受灾,直接经济损失达6.2亿元。

为叙述方便,将第一次降雪过程记为过程A,第二次降雪过程记为过程B。两次降雪过程的相同点是积雪都较深,均对交通和农林业造成严重灾害,不同点体现在以下几个方面:(1) 降雪持续时间不同,过程A持续时间短,只持续了1 d时间,而过程B持续近3 d;(2) 降雪强度不同,过程A的降雪强度强于过程B;(3) 积雪范围不同,过程A全省范围内均有较明显积雪,而过程B积雪主要出现在浙中北。

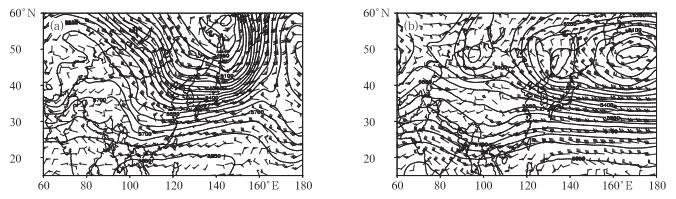

2 环流形势分析灾害性天气总是伴随一定的大气环流系统出现,而这两次强降雪过程还与其前期的天气形势密切相关。2010年12月12—14日印缅地区维持一南支槽,浙江持续阴雨天气,15日南支槽东移,浙江上空西南气流加强,为降雪提供了充足水汽。而11日500 hPa中高纬地区已经建立起“两脊一槽”的形势,乌拉尔山和白令海分别为一高压脊,贝加尔湖东部到中国东北为冷低涡区。之后低涡旋转东移至鄂霍茨克海附近,低涡后部向西伸出一横槽,同时乌拉尔山高压脊后有暖平流北上,暖平流促使高压脊加强,脊前偏北风也随之加强,不断引导冷空气在横槽内聚积。13—14日鄂霍茨克海低涡在东移过程中受到白令海高压脊的阻挡而旋转加深并有所西北移,低涡后部45°~65°N之间的环流经向度强烈发展,横槽缓慢南压,横槽后部逐渐由东北风逆转为北风,开始出现暖平流正变高,而槽前出现冷平流负变高,这预示着横槽将转竖。15日08时横槽开始转竖,700 hPa上西北风不断加强南压,与南支槽前的西南气流在安徽中部形成冷切变,底层强冷空气取西北路径大举南下,“楔入”浙江北部,该地区出现降雪。15日14时700 hPa切变线南压至安徽南部,此时800 hPa在江西东北部有一低涡,浙江中部受低涡东伸切变线影响,降雪增强。随着冷空气的持续南下,15日20时700 hPa切变线从安徽南部南压至浙江中部(图 2a),切变线北侧的西北风风速大于12 m·s-1,南侧的西南风急流在20 m·s-1以上,冷暖气流的强烈辐合使强降雪维持。16日02时700 hPa切变线进一步南压至浙江沿海并减弱,降雪也逐渐减弱。

|

图 2 2010年12月15日20时(a)和2011年1月20日02时(b) 500 hPa位势高度场(单位:gpm)和700 hPa风场 Fig. 2 Geopotential height (unit: gpm) at 500 hPa and wind field at 700 hPa (a) 20:00 BT 15 December 2010, (b) 02:00 BT 20 January 2011 |

而过程B则不同,2011年1月14—15日中高纬地区有一次横槽转竖、高空冷涡引导强冷空气南下的天气过程,其环流形势演变与2010年12月15日相似,但没有南支槽配合,降雪较弱。冷空气影响后浙江中部850 hPa温度降至-12℃以下,为过程B提供了较强的冷环境。16日印缅地区形成南支槽并缓慢东移,17日青藏高原低槽与南支槽同位相叠加,低空急流加强伸展至长江中下游地区。18日08时南支槽移至105°E附近,浙江上空700 hPa急流风速猛增至22 m·s-1,暖湿气流在“冷垫”上爬升形成降雪,之后南支槽减弱北缩,低空急流也减弱至16 m·s-1。19日夜里又有高原槽与南支槽叠加东移,低空急流再次加强,急流中心位于浙西南(图 2b),中心风速增至22 m·s-1,而浙北正好位于急流左前侧的强辐合区内,对应降雪最强时段。21日南支槽减弱北缩,急流带移至海上,降雪逐渐停止。在降雪期间500 hPa中高纬地区基本维持“一脊一槽”的形势,高压脊位于乌拉尔山地区,白令海南部稳定维持一低涡环流,在高压脊与低涡环流之间是宽广的横槽区。横槽内有两个切断低涡分别位于贝加尔湖西部与中国东北,同时高纬有冷槽沿乌拉尔山高压脊前偏北气流汇入贝加尔湖低涡中,使低涡加强并稳定维持,横槽也稳定维持。降雪期间横槽内不断分裂短波槽东移,引导小股冷空气影响江南地区,为降雪提供了适宜的冷空气条件。

由上述分析可知,两次降雪过程均为北方冷空气与西南暖湿气流交汇所致,高空均有南支槽和横槽配合。区别在于过程A横槽发生竖转,冷空气主体南下,强迫抬升暖湿空气形成降雪,由于冷空气强度强,暖湿空气被迅速推移至东南沿海,这也是过程A持续时间短, 却冰冻严重、范围较广的主要原因,中低层切变线是暴雪的直接影响系统;而过程B横槽没有竖转,冷空气小股补充南下,暖湿气流在“冷垫”上爬升形成降雪,这也是过程B持续时间较长的主要原因,低空急流是暴雪的直接影响系统。

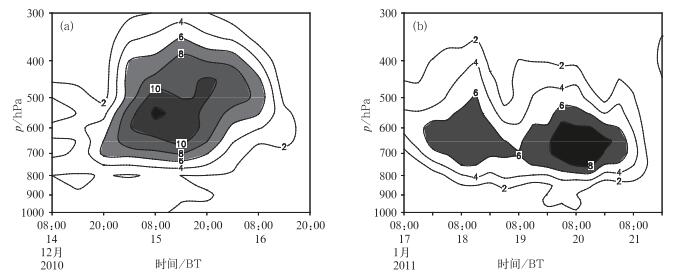

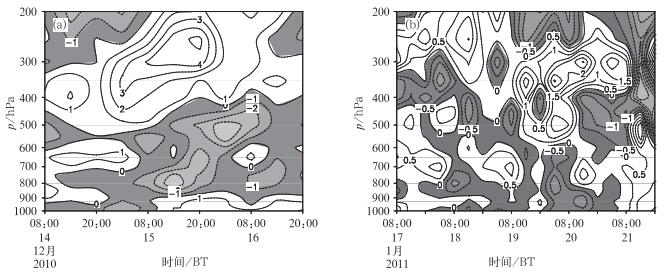

3 水汽条件分析强降水需要水汽的大量输送,分析过程A水汽通量的垂直演变图(图 3a)可以看到,14日08时(北京时,下同)高空水汽通量还比较小,14日20时起700 hPa水汽通量迅速增大至6 g·hPa-1·cm-1·s-1,并向高空伸展至400 hPa以上,15日08时550 hPa出现12 g·hPa-1·cm-1·s-1的大值中心,水汽被大量输送至降雪区,降雪开始。强降雪期间大值中心基本维持在550 hPa附近,6 g·hPa-1·cm-1·s-1的大值区进一步向高空伸展至350 hPa,水汽输送十分深厚。16日水汽通量迅速减小,降雪逐渐停止。

|

图 3 两次过程期间28°~31°N、118°~121°E区域平均水汽通量的垂直剖面(单位:g·hPa-1·cm-1·s-1) (a)过程A,(b)过程B Fig. 3 Height-time cross-sections of vapour flux averaged (unit: g·hPa-1·cm-1·s-1) in area of 28°-31°N and 118°-121°E during event A (a), and event B (b) |

从过程B水汽通量的垂直演变图(图 3b)可以看到,17日08时高空水汽通量也比较小,到17日20时700~600 hPa水汽通量增大至6 g·hPa-1·cm-1·s-1,18日08时大值区进一步扩大,降雪开始。强降雪期间8 g·hPa-1·cm-1·s-1的大值中心基本维持在700 hPa附近,6 g·hPa-1·cm-1·s-1的大值区位于800~500 hPa之间,水汽输送比较浅薄。21日水汽通量迅速减小,降雪逐渐停止。

通过上述分析可以看到,两次过程的水汽通量都在降雪开始前12 h左右迅速增大,降雪期间高空都存在大于6 g·hPa-1·cm-1·s-1的大值区,伴随着大值区的减弱消失,降雪也逐渐停止,水汽通量大值区的演变与降雪过程有较好的对应关系。但过程A最强的水汽通量在550 hPa,水汽输送不仅强度强,而且深厚,而过程B位于700 hPa附近,水汽输送强度偏弱,而且浅薄,这可能是过程A降雪强度较强的原因之一。

图 4是强降雪期间850~500 hPa平均水汽通量流场和水汽通量散度场。从图 4a可知,为过程A输送水汽的气流共有两支,一支是来自孟加拉湾的西南气流,另一支是来自西太平洋的位于副热带高压(以下简称副高)南侧的强劲偏东风,该支气流在中南半岛西部迅速转向为南风,两支气流在缅甸南部合并在一起,形成一条强劲的西南风急流带,大量水汽被输送至降雪区。图中还可以看到从日本南部到我国华南基本都为水汽辐合区,浙江上空有辐合大值中心存在,说明水汽在此大量聚集,造成强降雪。从图 4b可知,为过程B输送水汽的气流也有两支,一支也是来自孟加拉湾的西南气流,另一支是来自南海的偏南气流,两支气流在我国华南沿海合并在一起,形成西南风急流带,为降雪区输送水汽。图中还可以看到我国中东部地区基本都为水汽辐合区,浙江上空也有辐合大值中心存在,水汽在降雪区大量聚集。

|

图 4 强降雪期间850~500 hPa平均水汽通量流场和水汽通量散度场(a)2010年12月15日,(b)2011年1月19日 (单位:10-7 g·hPa-1·cm-2·s-1,阴影区≤0 g·hPa-1·cm-2·s-1) Fig. 4 The average vapour flux flow field and vapour flux divergence field of 850 hPa to 500 hPa during heavy snowfall (a) 15 December 2010, (b) 19 January 2011 (unit: 10-7 g·hPa-1·cm-2·s-1, shading area ≤ 0 g·hPa-1·cm-2·s-1) |

综上所述,充足的水汽输送与持续的水汽辐合,为浙江强降雪过程提供了充沛的水汽条件。

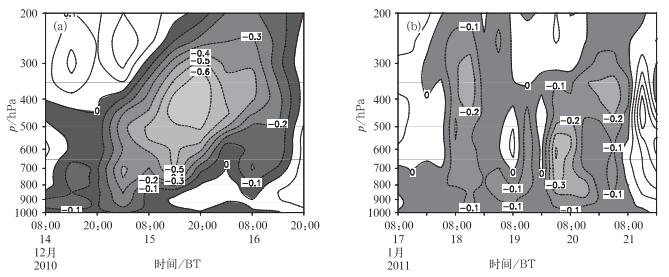

4 动力条件分析一般情况下降水区的位置和强度与高层辐散场和低层辐合场有较好的对应关系。分析过程A散度的垂直演变图(图 5a)可以看到,15日08时浙江上空800 hPa出现-1×10-5s-1的辐合大值区,降雪开始。随着冷空气的南侵,900 hPa以下出现辐散,而其上的辐合区呈加强趋势并逐渐向高空抬升,-1×10-5 s-1的大值区从900 hPa向上伸展至500 hPa以上,中低层的辐合运动十分深厚。15日14时800 hPa出现-3×10-5 s-1的大值中心,与从江西东伸至浙中的切变线相对应,至20时-2×10-5 s-1的大值中心升至700 hPa,与从安徽南部南压至浙中的700 hPa切变线对应,500 hPa开始形成另一个辐合大值中心,与此同时,高层辐散也不断加强,在250 hPa出现5×10-5 s-1的大值中心,高层强辐散和中低层深厚辐合导致上升运动加强,对应实况,浙中地区6 h雨雪量普遍达10 mm左右,是过程A降雪最强时段。16日08时高层辐散中心减弱消失,低层700 hPa附近开始出现辐散区,降雪逐渐停止。

|

图 5 两次过程期间28°~31°N、118°~121°E区域平均散度的垂直剖面(单位:10-5 s-1,阴影区≤0 s-1) (a)过程A,(b)过程B Fig. 5 Height-time cross-sections of divergence averaged in area of 28°-31°N and 118°-121°E during event A (a), and event B (b) (unit: 10-5 s-1, shading area ≤ 0 s-1) |

而过程B虽然也存在高层辐散、低层辐合的结构(图 5b),但强度明显弱于过程A,而且最大辐合中心基本位于800 hPa,辐合运动比较浅薄。18日08时低空急流加强,800 hPa出现-1×10-5s-1的辐合中心,降雪开始,之后低空急流减弱,低层辐合也明显减弱,18日夜里800~600 hPa还存在辐散区,降雪也较弱。19日20时至20日08时低空急流再次加强,相应的低层辐合也开始加强,800 hPa再次出现-1×10-5 s-1的大值中心,与此同时,高层1×10-5 s-1的辐散区垂直范围扩大,且有2.5×10-5 s-1的大值中心出现,降雪强度也在此时段达到最强,浙北地区12 h雨雪量普遍达10 mm左右。20日低空急流逐渐减弱,700 hPa附近开始出现辐散区,降雪减弱。21日08时急流带东移至海上,浙江上空散度场结构变为低层辐散、高层辐合,降雪停止。

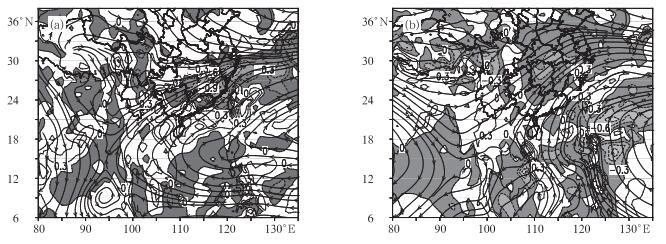

垂直速度的演变亦是如此(图 6),过程A在降雪期间上升运动比较强盛,大值区从低层800 hPa一直伸展到高层300 hPa以上,最大中心位于400 hPa,中心值达-0.6 Pa·s-1,同时由于冷空气的南侵,低层900 hPa附近出现弱的下沉运动。配合散度的垂直分布可知,15日14—20时低层辐合、高层辐散最强,上升运动也达到最强,造成了该时段的强降雪。16日08时以后上升运动大值区逐渐减弱消失,降雪趋于结束。而过程B上升运动比过程A明显偏弱,大值区分布比较凌乱,最大中心位于600 hPa附近,中心值为-0.3 Pa·s-1。配合散度的垂直分布可知,19日20时至20日08时低层辐合、高层辐散最强,上升运动也达到最强,造成了该时段的强降雪。21日08时以后浙江上空整层开始变为下沉运动区,降雪停止。

|

图 6 两次过程期间28°~31°N、118°~121°E区域平均垂直速度的垂直剖面(单位:Pa·s-1,阴影区≤0 Pa·s-1) (a)过程A,(b)过程B Fig. 6 Height-time cross-sections of vertical velocity averaged in area of 28°-31°N and 118°-121°E during event A (a), and event B (b) (unit: Pa·s-1, shading aera ≤ 0 Pa·s-1) |

通过上述分析可知,两次过程都存在低层辐合和高层辐散的配置,低层辐合和高层辐散越强,则上升运动越强,降雪也越强。但过程A对流层中低层的辐合运动十分深厚,造成垂直运动由低层向中高层发展,而过程B辐合运动浅薄,垂直运动也相对浅薄,这是过程A降雪强度较强的动力学原因。

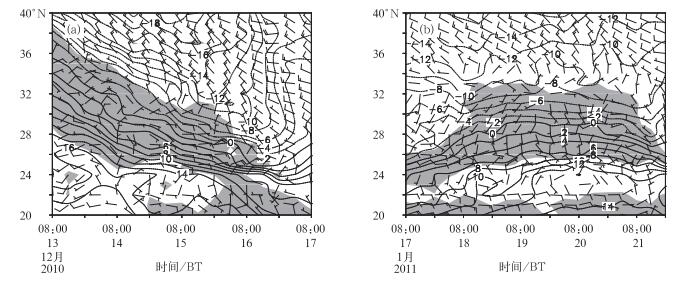

5 热力条件分析图 7是850 hPa温度、相对湿度和风场沿120°E的时间演变图。由图 7a可见,等温线和准饱和湿区随时间向低纬倾斜,说明强干冷空气不断南侵,在低层造成强降温,同时锋区和湿区不断南压。降雪开始前12月13日浙江上空已经有冷空气开始渗透,浙北地区850 hPa风场逐渐由西南风转为偏北风,温度下降,为阴雨天气。14日冷空气继续南侵,浙北逐渐受850 hPa冷高压南部东北风气流控制,温度降至0℃以下,但仍在-4℃以上,持续阴雨天气。15日08时30°N以北等温线有明显的南凸,浙北上空锋区明显加强,说明冷空气进一步增强南下,850 hPa温度迅速降至-4℃以下,降雪开始,之后冷高压加速南侵,锋区也随之南压,20时-4℃等温线南压至28°N,雪区南界也南压至此。16日08时浙江上空850 hPa基本都转为西北风,被冷高压完全控制,锋区和准饱和湿区也南压到28°N以南,过程A降雪趋于结束。

|

图 7 两次过程期间850 hPa温度(单位:℃)、相对湿度(阴影区≥90%)和风场沿120°E的纬度-时间剖面(a)过程A,(b)过程B Fig. 7 Latitude-time cross-sections of temperature (unit: ℃), ralative humidity (shading aera ≥ 90%) and wind field along 120°E at 850 hPa during event A (a), and event B (b) |

而过程B则明显不同,由图 7b可见,18日开始等温线和准饱和湿区基本呈水平分布,说明冷暖空气势均力敌,浙江上空始终受静止锋影响,持续阴雨雪天气。由于受前一次冷空气的影响,17日08时浙江上空850 hPa基本都在-4℃以下,30°N以北在-6℃以下,大气层结温度较低,为降雪提供了较强的冷环境,之后西南气流有所加强,北方冷空气也不断补充南下,浙江上空的等温线开始加密,18日08时静止锋形成,准饱和湿区出现,30°N以北温度为-6℃,浙北首先出现降雪,至18日20时降雪扩展到浙中地区。19日暖湿气流加强,等温线有所北凸,静止锋略有北抬,降雪区也随之北缩。20日20时开始暖湿气流逐渐减弱,850 hPa上偏南风转为偏西风,等温线向南倾斜,锋区开始南压。21日冷空气加强南下,准饱和湿区和等温线明显南压,14时锋区南压至28°N以南,过程B结束。

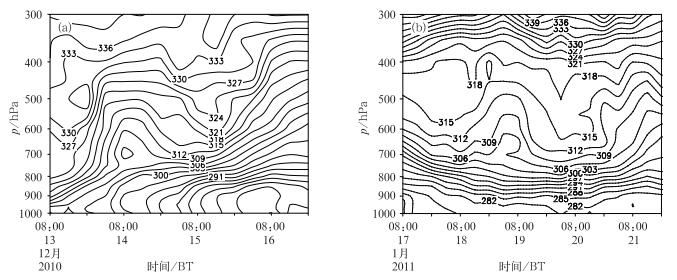

图 8是假相当位温的垂直演变图。由图 8a可见,从13日开始低层θse值持续减小,说明冷空气不断南侵,15日08时前后850 hPa以下θse低值区明显上凸,850~700 hPa之间等θse线垂直梯度明显增大并随时间向高空倾斜,表示低层干冷空气爆发南下将上层暖湿气流抬升,锋区加强,降雪开始,15日14时500 hPa有θse高能舌向下伸展,说明中高层暖湿气流加强,降雪也逐渐增强。16日08时等θse线开始发散,锋区减弱,过程A降雪趋于结束。从图 8b可见,过程B期间在900 hPa以下始终维持一θse低值区,900~800 hPa等θse线则呈水平分布,其上为高值区,θse在垂直方向具有明显的梯度,说明降雪期间由于冷空气的持续补充,低层始终维持一“冷垫”,暖湿气流在“冷垫”上爬升,同时由于冷暖空气势均力敌,在900~800 hPa之间形成静止锋,造成持续降雪。18日08时和19日夜里500 hPa分别有一高能舌向下伸展,从前面的分析可知,这与两次南支槽和低空急流的加强相对应,其中19日夜里的暖湿气流更强,对应降雪最强时段。21日浙江上空等θse线开始发散,锋区减弱,过程B结束。

|

图 8 两次过程期间沿30°N、120°E假相当位温(单位:K)的垂直剖面(a)过程A,(b)过程B Fig. 8 Height-time cross-sections of pseudo equivalent potential temperature (unit: K) along 30°N, 120°E during event A (a), and event B (b) |

本文利用NCEP 1°×1°的再分析资料,对浙江2010年冬季两次强降雪过程的环流形势和物理量场进行了分析和讨论,得到了以下一些结论:

(1) 两次降雪过程均为北方冷空气与西南暖湿气流交汇所致,高空均有南支槽和横槽配合,区别在于2010年12月15日的降雪过程前期先在印缅地区形成南支槽输送水汽,然后中高纬横槽转竖,冷空气主体南下,暖湿空气被冷空气强迫抬升形成降雪,暴雪产生在中低层切变线的风速辐合区中;而2011年1月18—21日的降雪过程是前期先有强冷空气南下,在低层形成深厚“冷垫”,之后印缅地区形成南支槽并稳定维持,槽前西南暖湿气流在“冷垫”上爬升形成降雪,降雪期间横槽没有竖转,冷空气小股南下补充至“冷垫”使降雪持续,暴雪产生在低空急流的左前方。

(2) 降雪区上空存在明显的水汽通量辐合,水汽通量大值区的演变与降雪过程有较好的对应关系,水汽输送越强、越深厚,降雪强度也越强。

(3) 低层辐合和高层辐散的配置使大气出现较强的上升运动,对降雪强度有较好的指示意义,低层辐合和高层辐散的强度越强,则上升运动越强,降雪也越强。

(4) 强冷空气将锋区和准饱和湿区迅速南压,降雪持续时间较短,而冷空气强度适中时,在低层与暖湿气流交汇形成静止锋,是降雪持续较长时间的重要原因。

2013, Vol. 39

2013, Vol. 39