2. 中国地质大学,武汉 430074

2. China University of Geosciences, Wuhan 430074

通城县位于湖北省东南部,湘鄂赣三省交界之幕阜山北麓,为丘陵起伏的盆地,东、西、南三面环山,北面平坦开阔。通城县所处的鄂东南是湖北的暴雨中心之一, 年平均降水量均在1400 mm以上,降雨时间集中在6—7月(乔盛西等,1989)。据中国气象灾害大典(湖北卷)记载,1981—2000年鄂东南共有13年发生了严重的洪涝灾害(姜海如等,2007),通城县均受其害。湖北省民政厅灾情报告显示,2011年6月9—10日,鄂东南发生暴雨洪涝灾害,其中通城县受灾最严重,因灾死亡22人,失踪10人,农作物受灾21730 hm2,直接经济损失35.8亿元①。

① 咸宁市气象台.咸宁市2011年6月气候影响评价.

近10年来,随着GIS技术的进步,GIS技术与水动力模型结合的洪水淹没模拟研究十分活跃。在德国,通过Floodarea模型编制风险图在德国莱茵河流的研究中已得到广泛的应用(Gemmer, 2004)。苏布达等(2005) 用Floodarea模型模拟长江流域不同的洪峰流量下分洪区的洪水淹没范围和水深,为洪水灾害的风险评估提供了极有价值的参考(李军玲等,2010;林开平等,2004)。但这些研究大多侧重在由水库溃口或河网漫坝造成的洪水淹没模拟,针对强降水造成的区域洪涝淹没研究,在国内例子还不是很多。2011年中国气象局现代气候业务试点项目“气象灾害评估业务之流域暴雨灾害风险评估”支持开发了基于强降水的“暴雨洪涝淹没模型”。本文希望利用该模型对2011年6月10日通城县强降水造成的洪涝淹没面积和水深进行模拟分析,并用湖北省民政厅和湖北省气象局收集的灾情对模拟结果进行检验,为今后准确地预估、评估暴雨洪涝淹没灾害提供参考。

1 资料本文使用的资料有通城县内区域自动站2011年6月9日21时至6月10日20时逐时雨量资料、通城国家气象站2011年5月26日至6月10日日降水量资料;通城县15万地理信息资料;通城县分辨率为30 m的土地利用类型栅格数据;2011年第14期《湖北灾情简报》;《咸宁市2011年6月气候影响评价》;及武汉区域气候中心提供的《“6·10”鄂东南暴雨灾害调查报告》和2011年第4卷第5期《湖北省气象灾害评估》文献资料。

2 暴雨洪涝淹没模型资料预处理方法暴雨洪涝淹没模型是基于GIS栅格数据的水动力学暴雨洪涝演进模型,在可产流的前提下,运用最大坡降算法(deterministic eight node,D8)(王莉莉等,2007) 及曼宁公式来计算水流方向及流量(孙艳玲等,2004;郭生练等,2000;贾界峰等,2010),确定淹没区水深分布。通过与淹没区的承灾体数据进行空间拓扑叠置,以图形、图像和表格的可视化方式,准确、直观地提供灾害预估和评估数据。

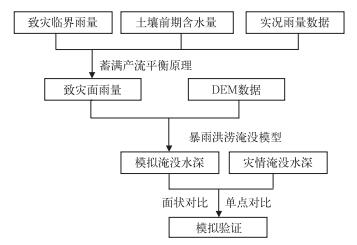

本文以致灾临界雨量、土壤前期含水量及气象站实况雨量数据,依据蓄满产流平衡原理,分析通城县2011年6月10日致灾面雨量。利用暴雨洪涝淹没模型,以时空分布不均的致灾面雨量和DEM为数据源,对其进行淹没模拟。并运用单点和面状对比法对模拟结果进行定量检验。

|

图 1 暴雨洪涝淹没模型模拟流程图 Fig. 1 Flow chart simulated by GIS flood drowned model |

当满足致灾临界雨量条件时,就会产生洪涝灾害,超过致灾临界雨量的雨量为致灾雨量。地表产生径流是产生洪涝灾害的前提,而土壤前期含水量是影响降水产生径流的重要条件。对于一个地区而言,土壤最大蓄水量(临界致灾雨量)是基本不变的,在土壤饱和后,所有的降水(减去同期蒸发量)都产流,产流量取决于实时降水量与土壤前期含水量。致灾雨量可根据蓄满产流水量平衡原理,由下式求得:

| $ R = P - {R_{临界}} + {P_a} $ | (1) |

式中,R为致灾雨量,P为降水量,R临界为临界致灾雨量,Pa为土壤前期含水量。

当未满足临界致灾雨量以前,dR/dP < 1,满足以后dR/dP=1。即当降雨量满足临界致灾雨量以前,部分降雨量产生径流;满足后降雨量全部产生径流。

通城县区域以蓄满产流模型为主(张子贤等,2008)。通过通城县历史旱涝灾情数据统计得到通城县致灾临界日降雨量为68 mm;由土壤含水量最大蓄满法(李兰等,2011) 推出2011年6月10日通城县的土壤前期含水量为56 mm。根据式(1),得到各雨量站逐时的致灾雨量(表 1)。利用反距离权重插值法(林忠辉等,2002) 将站点逐时的致灾雨量插值到栅格格点上,得到逐时的致灾雨量栅格数据。模型的数据来源是面雨量,不同时刻的降雨都用不同的面雨量来表示。在此用逐时的致灾雨量栅格数据作为模型的降雨数据来源。

|

|

表 1 2011年6月9日21时至6月10日20时通城县内气象站(国家站和区域站)逐时的致灾雨量(单位:mm) Table 1 The hourly hazard rainfall from weather stations (national stations and regional stations) in Tongcheng County from 21:00 BT 9 to 20:00 BT 10 June 2011 (unit: mm) |

暴雨洪涝淹没模型采用了D8法(林忠辉等,2002) 汇流机制。致灾面雨量以栅格格点为单位在地表产生径流,依据D8法计算出每个栅格的汇流方向,汇流到地势低洼的栅格点上。以通城县6月10日逐时的致灾栅格雨量为模型的淹没水源,在正射投影DEM栅格上进行汇流,由D8法确定汇流方向,由曼宁公式计算流量,汇流时间由模拟过程的时间步长决定(即一次洪水淹没过程的时间),此模拟过程为5 h。

2.3 水量体积和水深计算致灾雨量栅格单元在地面正射投影DEM栅格单元上产流、汇流,及水量分配。原理为逐时致灾雨量栅格数据,配合相应的时间步长,利用曼宁公式(贾界峰等,2010),结合D8法,以栅格为单位,进行水量体积和水深的计算。

| $ V = {K_{St}} \cdot r_{kv}^{2/3} \cdot {I^{1/2}} $ | (2) |

其中,V表示断面平均流速,KSt表示曼宁值,rkv表示水力半径,I表示坡度;曼宁值与土地利用类型有关。根据实际的土地利用情况,将土地利用类型分八大类,分别为水田、旱地、林地、草地、水域、居民用地、城市工业用地及未利用地。曼宁值根据糙率经验值(贾界峰等,2010;苏布达等,2006;孙桂华等,1992) 得到。水力半径即为网格单元水深。坡度为网格单元水位最大坡降。此次模拟过程,通城县时间步长设置为5 h,逐时的致灾雨量数据见表 1。

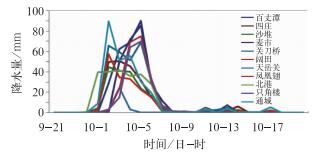

3 通城县2011年6月10日暴雨洪涝淹没模拟 3.1 通城县6月10日降水实况2011年6月10日通城县气象站日降水量达到270.3 mm,突破当地1959年以来日降水量极大值。降水主要出现在凌晨2—6时,降水集中且强度大。1小时最大雨量89.9 mm、3小时最大雨量196.9 mm、6小时最大雨量254.9 mm,均超过1981年以来的气象极值(图 2)②。

|

图 2 2011年6月9日21时至10日20时通城县气象站逐时雨量实况图 Fig. 2 Hourly rainfall from weather stations in Tongcheng County from 21:00 BT 9 to 20:00 BT 10 June 2011 |

② 武汉区域气候中心.湖北省气象灾害评估(2011年6月9—10日,13—15日强降水、强对流).

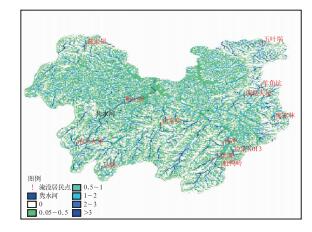

3.2 淹没模拟结果暴雨洪涝淹没过程是空间分布不均的致灾雨量在高低起伏的地形上的分配过程,淹没水深的分布主要取决于致灾雨量的大小及地形高差。将时间步长为5 h的通城县逐时致灾雨量栅格数据和通城县的地形数据输入模型中,得到通城县2011年6月10日暴雨洪涝淹没水深、淹没面积(图 3和表 2)。从图中看出通城县全县出现不同程度的淹没,淹没区主要分布在沿河道两旁及地势低洼地区。淹没水深段<0.5 m的淹没占总面积的48%;在≥0.5 m的淹没水深段中,大部淹没水深为0.5~3 m,其中1~2 m淹没面积最大,占总淹没面积的18%,其次是0.5~1 m,占17%,2~3 m占8%;3 m以上的淹没面积仅占8%。

|

图 3 通城县暴雨洪涝淹没空间分布图(单位:m) Fig. 3 Spatial distribution of rainstorm and flood inundation in Tongcheng County (unit: m) |

|

|

表 2 淹没水深段对应的淹没面积 Table 2 Inundated area corresponding to inundated depth segment |

暴雨洪涝淹没结果直观地表现为淹没水深的空间分布形态,通过实际的受灾点的淹没水深或一定区域的平均淹没水深与相同地理位置的模拟结果的对比分析,对模拟精度进行检验。即运用单点和面状对比法对淹没模型定量验证分析。

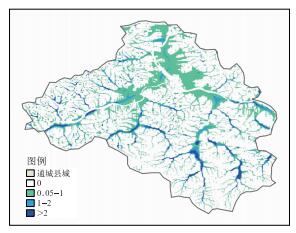

从湖北省民政厅和湖北省气象局收集的灾情中得知通城县隽水河边部分居民房屋被淹达2 m,居民被转移至2楼③④。通城县城最深处水深达到了2 m以上,城区平均水深达到了0.6~0.9 m。为了利用灾情资料对模拟结果进行验证,运用GIS空间叠加功能,将通城县淹没水深和通城县居民点地理信息数据(2005年数据)进行叠加分析,提取淹没水深大于2 m的居民点地理信息及淹没水深(图 3,表 3)。结果显示,通城县淹没水深大于2 m的居民点共13个,淹没水深为2.0~9.3 m;隽水河岸边畈上屋被淹2.2 m。另外,利用GIS功能,提取通城县城的淹没水深(图 4),统计县城平均淹没水深为0.75 m,最深水深达到2 m以上,主要分布在河道两岸及地势低洼地区。

|

|

表 3 淹没水深大于2 m的居民点 Table 3 Settlements with inundated depth above 2 m |

|

图 4 通城县城淹没水深空间分布图(单位:m) Fig. 4 Spatial distribution of flood water depth in Tongcheng County seat (unit: m) |

③ 2011年第14期湖北灾情简报.

④ 武汉区域气候中心, 《“6·10”鄂东南暴雨灾害调查报告》.

隽水河岸边畈上屋被淹2.2 m,与灾情“隽水河边部分居民房屋被淹达2 m”相吻合。县城平均淹没水深为0.75 m,最深水深达到2 m以上,与灾情“通城县城最深处水深达到了2 m以上,城区平均水深达到了0.6~0.9 m”相符。通过实际灾情与模拟结果点对点、面对面的淹没水深定量对比分析,结果表明淹没结果与实际情况接近,模拟结果可信度高。

5 总结与讨论(1) 通过对2011年6月10日通城县强降水造成的洪涝淹没个例模拟研究,并用实际收集的灾情与模拟结果进行对比,定量评价暴雨洪涝淹没模型模拟精度,为进一步的灾害影响评估工作打下坚实的基础。

(2) 本文淹没过程基于蓄满产流平衡原理,但实际的产流过程更为复杂,在条件许可的情况下。运用水文模型直接模拟计算区域的产流过程,在此基础上运用淹没模型,结论更科学。

(3) 暴雨过程造成的灾害往往是河网漫水与强降水淹没过程的叠加,或者是河堤水库溃口、河网漫水及强降水淹没过程的叠加,过程机理更为复杂,这也是今后暴雨洪涝淹没模型研究的一个热点问题和难题。

郭生练, 熊立华, 杨井, 等, 2000. 基于DEM的分布式流域水文物理模型[J]. 武汉水利电力大学学报, 33(6): 2-5. |

贾界峰, 赵井卫, 陈客贤, 2010. 曼宁公式及其误差分析[J]. 山西建筑, 36(7): 313-314. |

姜海如, 等, 2007. 中国气象灾害大典(湖北卷)[M]. 北京: 气象出版社, 100-130.

|

李军玲, 刘忠阳, 邹春辉, 2010. 基于GIS的河南省洪涝灾害风险评估与区划研究[J]. 气象, 36(2): 87-92. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.02.013 |

李兰, 周月华, 史瑞琴, 等, 2011. "实需排摸比值"在荆州地区洪涝灾害评估中的应用[J]. 暴雨灾害, 30(2): 28-31. |

林开平, 孙崇智, 于玉斌, 2004. 气象洪级的划分方案及应用[J]. 气象, 30(12): 74-77. DOI:10.3969/j.issn.1000-0526.2004.12.018 |

林忠辉, 莫兴国, 李宏轩, 等, 2002. 中国陆地区域气象要素的空间插值[J]. 地理学报, 57(1): 47-56. DOI:10.11821/xb200201006 |

乔盛西, 等, 1989. 湖北省气候志[M]. 湖北: 湖北人民出版社12.

|

苏布达, 姜彤, 郭业友, 等, 2005. 基于GIS栅格数据的洪水风险动态模拟模型及其应用[J]. 河海大学学报(自然科学版), 33(4): 370-374. |

苏布达, 施雅风, 姜彤, 等, 2006. 长江荆江分蓄洪区历史演变、前景和风险管理[J]. 自然灾害学报, 15(5): 19-27. |

孙桂华, 王善序, 王金銮, 等, 1992. 洪水风险分析制图使用指南[M]. 北京: 水利电力出版社.

|

孙艳玲, 刘洪斌, 谢德体, 等, 2004. 基于DEM流域河网水系的提取研究[J]. 资源调查与环境, 25(1): 18-22. |

王莉莉, 李致家, 包红军, 2007. 基于DEM栅格的水文模型在沂河流域的应用[J]. 水利学报, 38(增刊1): 417-422. |

张子贤, 拜存有, 2008. 工程水文及水利计算[M]. 北京: 中国水利水电出版社.

|

Gemmer M, 2004. Decision support for flood risk management at the Yangtze River by GIS/RS based flood damage estimation[M].

Giessen: Shaker.

|

2013, Vol. 39

2013, Vol. 39