2. 国家气象中心,北京 100081

2. National Meteorological Centre, Beijing 100081

近几十年来,由于人类活动及自然因素等综合影响,大范围气候异常现象不断出现,尤其是区域性极端高温事件频繁发生,给社会、经济和人民生活造成了严重的影响和损失(Karl et al,1999)。为此,近年来国内外许多学者对极端高温越来越重视,并取得了许多研究成果(杨辉等,2005;Gruza et al,1999;赵思雄等,2013;魏凤英等,2003;朱周平等, 2010;李庆祥等,2011;陈丽华等,2010;施洪波,2011;赵俊虎等,2012;杨秋明等,2011;王小玲等,2013)。Alexander等(2005)研究各类极端温度指数后得出,近50年来全球温度极端变化主要表现为增暖,尤其是日最低气温有关的极端温度指数增加显著。丁一汇等(2006)研究指出,中国近100年平均地表气温明显增加,近50年来极端天气气候事件频率和强度也出现了明显的变化。叶殿秀等(2013)利用全国753个站多年夏季逐日最高气温资料分析指出,近50年来我国夏季高温热浪的频次、日数和强度总体呈增多、增强趋势。Zhai等(2003)分析了近40年来中国南方地区最高气温变化特征,发现江南、华南地区年平均最高气温和年平均气温具有增加趋势,但夏季极端高温(≥35.0℃) 日数并没有显著增加的趋势。张志薇等(2011)研究发现华中地区近50年来年平均高温日数和高温日平均最高气温在20世纪60—80年代中期呈现降低趋势,之后呈现上升的趋势,尤其在2000年之后,表现得更加明显。极端天气气候事件的群发性(区域性)、持续性是产生重大气象灾害的主要原因。

2013年夏季,我国南方地区遭受大范围热浪袭击,特别是江淮、江南、江汉、黄淮以及重庆等地均出现持续性高温天气,其高温范围之广、持续时间之长、高温日数之多、高温强度之大,均为历史罕见(林玉成等,2013;杨舒楠等,2013;龚志强等,2014;侯威等,2014)。本文利用1960—2013年站点日最高气温、日最低气温和日平均气温资料,系统分析了2013年夏季我国南方高温天气的群发性(区域性)和持续性的特征,然后从高温区域内高温的强度、持续的时间和空间分布探讨了2013年夏季区域性高温的极端性,以期对2013年夏季出现在我国南方地区的历史罕见高温天气气候事件有客观全面的认识,为极端区域性高温天气气候事件的预报预测和科学研究提供事实依据和参考。

1 资料说明中央气象台业务规定:单站日最高气温≥35.0℃ 为高温天气;高温天气连续3 d以上≥35.0℃ 为持续性高温天气;高温天气起始日至高温天气结束日前一天为一个高温天气过程。当某区域内某日有2成以上的站点日出现高温天气,并且是成片出现,即为区域性高温天气,某区域从满足区域性高温天气标准开始,至不满足区域性高温天气标准结束前一天为区域性高温天气过程。本文沿用这一定义,结合日最高气温、日最低气温以及日平均气温等温度要素来分析总结2013年夏季我国高温天气特点。

本文使用的日最高气温、日最低气温和日平均气温资料取自国家气象信息中心的中国国家级地面气象站基本气象要素日值数据集,数据集包含了中国基本气象站、基准气象站、一般气象站在内的2474个站点,但由于1960年前观测站点较少,并考虑到部分站点在某些年份缺测或无记录,所以本文选取自1960—2013年全国1798个站点的数据集作为本文研究分析数据。

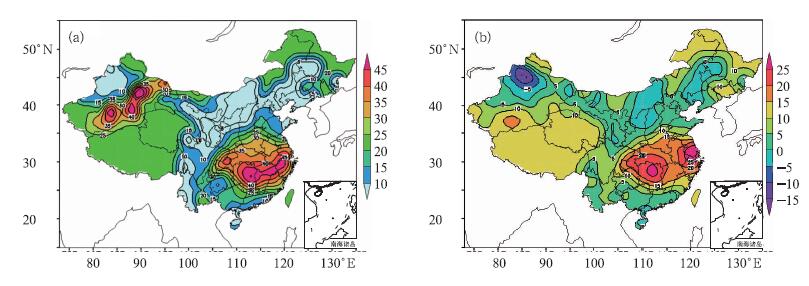

2 2013年夏季我国南方高温天气的区域性和持续性特征 2.1 区域性特征根据2013年夏季(6—8月)地面基本气象要素日最高气温数据统计,全国范围内各测站日最高气温≥35.0℃的日数分布如图 1a所示,可以看出,2013年夏季我国南方高温天气呈群发性(区域性)特征,高温日数的高值区有两个:新疆地区和长江中游及下游以及重庆等地,其中新疆地区高温日数最多,这与新疆的沙漠下垫面和吐鲁番盆地等地形地貌特征有关,不是本文分析重点,不再赘述。从气候态的2013年夏季高温日数距平图(图 1b)来看,2013年夏季我国南方大部地区高温日数为正距平区,说明2013年该区域高温日数较往年明显偏多。2013年高温日数>30 d且高温日数正距平>15 d的区域基本重叠,主要位于长江流域中下游地区以及重庆一带。本文将这一区域作为2013年夏季我国南方高温的研究区域,具体包括重庆、湖北、湖南、江西、福建、浙江、上海、江苏、安徽和河南南部等八省两市,共计733个气象观测站。该区域是我国经济发展水平较高、人口密集的地区,高温天气易给当地交通、用水、用电等城市运行生命线以及社会经济生产造成更为严重的影响,这也是本文将科学问题定为研究长江中下游区域性极端高温天气的意义所在。

|

图 1 2013年夏季高温日数分布(a), 高温日数距平(b) Fig. 1 Distribution of high temperature days (a), anomaly of high temperature days (b) in summer 2013 |

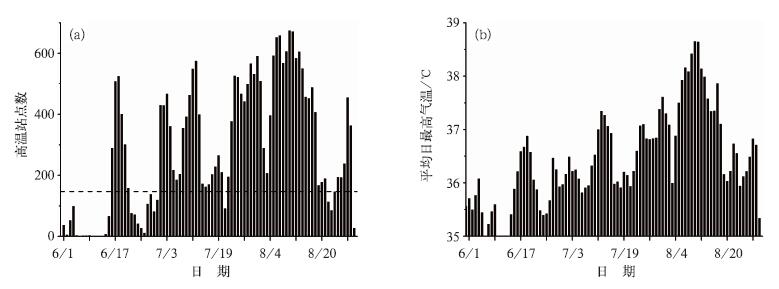

从逐日最高气温分布图(图略)来看,6月初江西、福建南部以及河南北部等地率先出现了短暂的高温天气,之后自6月中旬起,高温天气在我国南方大部地区迅速蔓延,气温升高。图 2为2013年6—8月研究区域内日最高气温≥35℃的站点数及高温站点平均日最高气温的逐日演变,从图中变化趋势可以清楚看出,2013年夏季我国南方高温天气的持续性是由4次区域性高温天气过程重复出现形成的。第一时段在6月16—21日,高温天气主要出现在福建、江西、湖南东部、河南中部以及重庆等地,高温日数一般有2~6 d,区域内高温站点的平均日最高气温均达到了36℃以上,其中6月17和18日区域内有超过70%的站点日最高气温≥35℃;第二时段出现在7月1—20日,高温天气多发区与前一时段大体相同并有所扩展,高温日数多于前一段,其中湖南、浙江以及江苏南部的高温日数多达16~20 d,高温站点的平均日最高气温也多在36℃以上;第三时段为7月22日至8月21日,高温天气几乎遍及了本文研究讨论的大部区域,高温天气多发区位于华东和华中的中部以及南部地区,8月6—13日区域内有超过80%的站点日最高气温≥35℃,高温站点平均日最高气温都在38℃以上,出现极端高温≥40.0℃的站点为298个,占41%,远远超过了前两个时段,第二个时段出现极端高温≥40.0℃的站点仅为69个;第四时段为8月25—29日,高温天气多发区位于华东和华中的中部以及南部地区,高温站点的平均日最高气温在36℃以上。2013年8月底前后,长江中下游的大部分地区以及重庆等地的高温天气相继结束,而华东中南部,包括福建北部、江西东部、浙江中南部一带最后一次出现高温天气的时间一直延续到了9月中旬左右。

|

图 2 2013年夏季研究区域内日最高气温≥35℃的站点数 (a)及高温站点平均日最高气温(b)逐日演变(虚线为满足区域性高温的站数阈值) Fig. 2 Daily evolution of station number with highest temperature ≥35℃ in the study areas in summer 2013 (a); daily evolution of mean daily highest temperature at high temperature stations (b)(The dashed lines are the threshold of stations which met the criterion of regional high temperature) |

由此可见,2013年夏季我国南方高温天气有以高温天气过程重现构成的持续性特征,前3次过程高温天气区逐渐扩大、强度逐渐增加,在第三个时段高温强度达到最强,范围达到最大,在第四个阶段进入减弱和萎缩阶段。

3 2013年夏季我国南方区域性高温天气的极端性特征本文所分析的极端性不针对单点,而是以区域性高温天气特征为重点,对于区域性的高温天气特征分析除强度和持续时间以外,还包括空间分布的分析。本文利用研究区域内733个气象观测站1960—2013年的夏季逐日气温资料,通过对气温强度、高温日数、高温范围以及单站极值等统计分析,客观给出2013年夏季我国南方区域性高温天气的极端性特征。

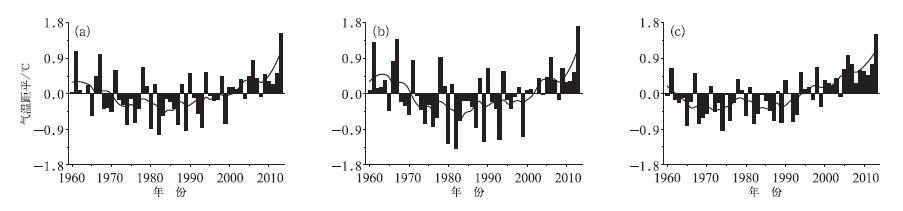

3.1 夏季气温强度极端性分析图 3a为1960—2013年研究区域夏季平均气温距平的变化曲线,可以看出1960—1967年平均气温为正距平,1968—1999年平均气温主要呈现负距平特征,2000年以后平均气温距平持续升高态势明显,2013年是历年夏季平均气温距平最高的一年,其平均气温为28.3℃,突破了1961年的夏季最高平均气温27.8℃的极值,这正是2013年夏季南方高温的区域性和持续性所产生的必然结果。图 3b给出了1960—2013年夏季研究区域内平均日最高气温距平的变化曲线,从图上可以看出,平均最高气温变化与平均气温变化规律基本一致,即1960—1967年平均最高气温为正距平,1968—1999年平均最高气温主要呈现负距平特征,2000年以后平均最高气温距平升高趋势明显,14年中有12年为正距平,多年平均最高气温为31.5℃,2013年为最高值,平均最高气温为33.2℃,打破1967年夏季平均最高气温为32.9℃的历史纪录。图 3c为1960—2013年夏季研究区域平均日最低气温距平的变化曲线,多年平均最低气温为23.0℃,2013年平均最低气温为24.5℃,高于2006年的历史夏季最高平均最低气温24.0℃。过去53年中,夏季日平均气温和平均日最低气温的最高纪录站点为2006年重庆铜梁(57510),平均气温和平均最低气温分别为30.6℃、26.9℃,而2013年夏季湖南长沙站(57687)的日平均气温和平均日最低气温均超过铜梁,为30.9℃、27.5℃,刷新了历史纪录。

|

图 3 1960—2013年夏季研究区域平均气温 (a)、平均最高气温(b)、平均最低气温(c)的距平(曲线为10年滑动平均) Fig. 3 Anomalies of mean temperature (a), mean highest temperature (b), mean lowest temperature (c) of the study areas in summers of 1960-2013 (The curve is the decadal moving average) |

此外,对比1960—2013年研究区域夏季平均气温、平均最高气温以及平均最低气温的变化趋势,在2000年前后三者都呈现明显升高趋势,但平均最低气温由负距平变为正距平的转折点早于平均气温、平均最高气温,而且平均最低气温的趋势变化率最高,大约为0.35,而平均气温和平均最高气温的趋势变化率分别为0.21、0.25,这说明平均最低气温升高在该地区气候变暖中起到了很重要的作用,这与蔡佳熙等(2009)的研究发现结果相同,近50年来,中国长江中下游地区夏季气温的上升趋势在很大程度上是日最低气温上升带来的结果。

通过上述分析表明,2013年夏季我国南方高温天气是在暖的年代际背景下发生的,区域内平均气温、平均最高气温和平均最低气温均突破同期历史极值,为历年最高,区域性的气温强度的极端性突出。

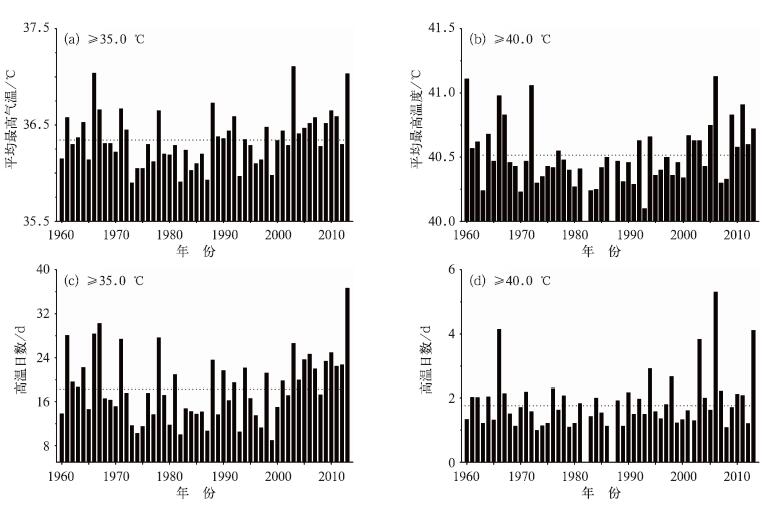

3.2 高温强度和日数极端性分析根据1960—2013年夏季研究区域内733个测站的逐日气象观测资料,统计分析了区域内高温日的最高气温平均强度和高温天气累计日数。图 4a 为1960—2013年夏季研究区域高温日(≥35.0℃)平均最高气温逐年演变(虚线表示1960—2012年的平均值),区域内高温日多年平均最高气温为36.3℃,排在首位的是2003年,高温日平均最高气温高达37.1℃,2013年夏季研究区域内的高温日平均最高气温为37.0℃,与最高值2003年仅相差0.1℃,为54年内高温日平均最高气温第二位。

|

图 4 1960—2013年夏季研究区域高温日平均最高气温及日数 (虚线:1960—2012年平均值) Fig. 4 The mean daily highest temperature and days of study areas in summer of 1960-2013 (The dotted line is the average value from 1960 to 2012) |

图 4b为1960—2013年夏季研究区域高温日(≥40.0℃)平均最高气温的逐年分布,区域内高温日≥40.0℃平均最高气温与高温日≥35.0℃平均最高气温所表现的趋势大体一致,有所不同的是2003年高温日(≥40.0℃)平均最高气温并没有出现最大值,即虽然2003年高温日(≥35.0℃)平均最高气温历史排位第一,但是高温日(≥40.0℃)平均最高气温为40.6℃,并没有超过2006年41.1℃。2013年高温日平均最高气温为40.7℃,高于多年平均值40.5℃,为历史排位第八。

区域内高温日平均最高气温与高温日数的变化基本相同。图 4c为夏季研究区域内平均高温日数(≥35.0℃)的时间序列图,可以看出,在1960—2012年期间,研究区域内6—8月的多年平均高温日数为18.3 d,其中1967年最多,为30.3 d,与2013年夏季的高温日数相比,2013年的平均高温日数为36.7 d,比常年同期高出18 d左右,并且超过历年平均高温日数最多的1967年,历史排位第一。

图 4d为夏季研究区域内的平均高温日数(≥〖CM(22〗40.0℃) 时间序列图,在1960—2012年间,2006年的高温日数最多,为5.3 d,其次是1966年,为4.2 d,而1982、1987年未出现40.0℃及以上的高温天气,多年平均高温日数为1.8 d,2013年夏季的平均高温日数(≥40.0℃)为4.1 d,在历史平均高温日数排位中仅次于2006和1966年。从单站表现来看,2013年湖北安陆(57338)40.0℃及以上的高温日数达到23 d,超过1971年浙江建德(57359)、2006年重庆綦江(57612)和巴南(57518)高温日数为22 d历史最高纪录。

为了更进一步分析极端高温时间分布特征,本文分析了研究区域内1960—2013年夏季各月高温日平均最高气温的逐月变化(表 1)。2013年6月高温日平均最高气温为36.4℃,略高于历年6月平均值36.2℃,7月为36.7℃,比历史平均值高0.4℃,8月高温日平均最高气温达到了37.5℃,超过历史纪录1953年8月高温日平均最高气温的极值37.4℃,历年8月高温日平均最高气温为36.3℃。2013年6、7、8月高温日(≥40.0℃)的平均最高气温比历年同期平均值高出0.1~0.3℃。

|

|

表 1 夏季月平均高温日最高气温(单位:℃) Table 1 The mean monthly highest temperature in high temperature days in summer (unit: ℃) |

在1960—2012年间,7月的平均高温日数(≥35.0℃)高于8月,而对于特别严重高温(≥40.0℃),则是8月的高温日数略偏多,说明8月更易于发生特别严重的高温(≥40.0℃)天气。从高温日数和高温日平均最高气温的逐月变化图(图略)可以看出,夏季高温主要发生在7、8月,1968年6月的平均高温日数为9.5 d,为历史最高值,2013年6月的平均高温日数为4.7 d,略高于历史平均值,而7、8月的平均高温日数多达16.3和16.5 d,远远超过了历史同期的平均值9.4和7.7 d,其中8月的高温日数也超过了1967年的历史最高值16.1 d。2013年7、8月高温(≥40.0℃)的平均日数是往年平均值的2倍(表 2)。

|

|

表 2 夏季月平均高温日数(单位:d) Table 2 The monthly average high temperature days in summer (unit: d) |

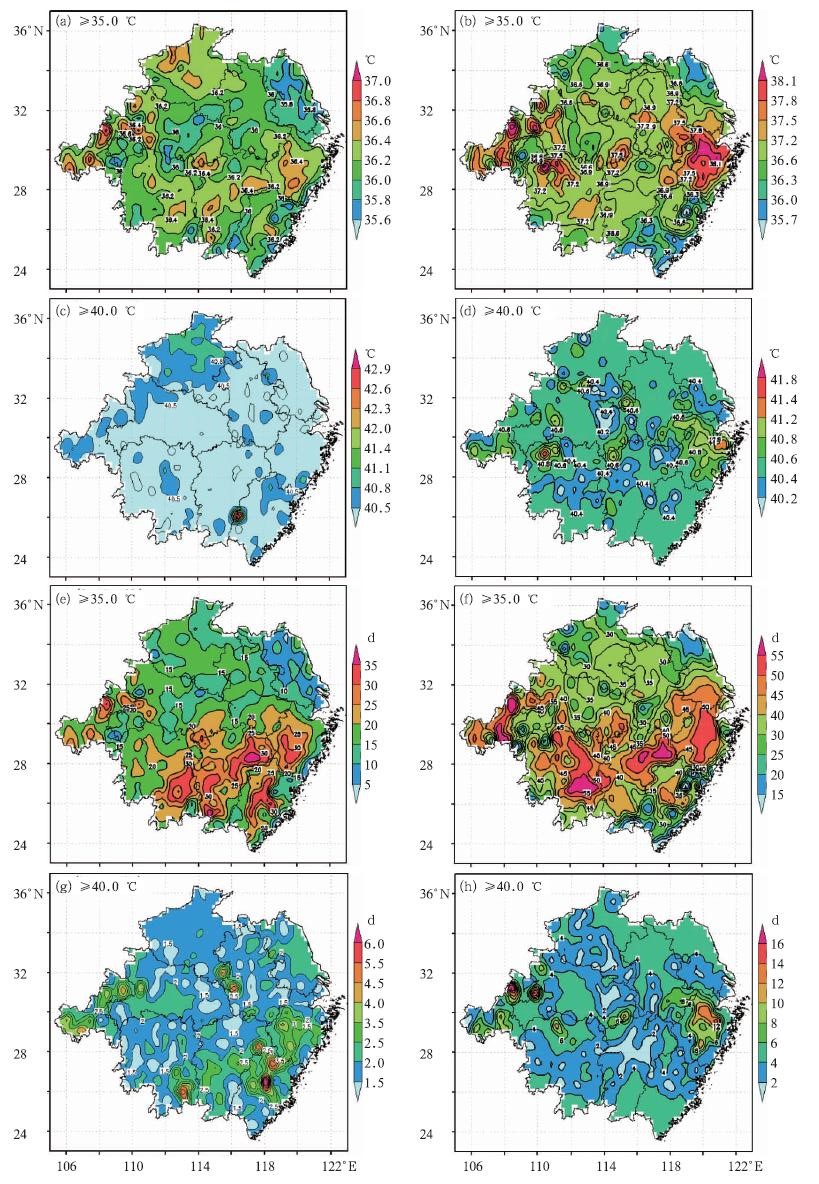

在1960—2012年期间,研究区域内夏季高温日多年平均最高气温表现出较大的空间差异性(图 5a)。在华东中部的浙江、江西、华中北部的河南和湖北以及湖南南部、重庆等部分地区,多年高温日平均最高气温都在36.4℃以上,个别台站如湖北苏家坳(57353)的夏季多年平均值达到了37.5℃,而在福建东部沿海、江苏东北部等地,多年高温日平均最高气温较低,多在35.8℃以下。2013年高温日平均最高气温的高值区相比历史多年平均区域主要向北扩展,出现在华东中部的安徽东南部、江苏南部、湖南西北部、浙江以及重庆大部等地区,最高气温值在37.2℃以上(图 5b),其中浙江新昌(58555)的高温日平均最高气温高达38.9℃,而在福建南部和东部沿海地区以及江苏北部,高温日平均最高气温较低,多在36.0℃以下。

|

图 5 夏季研究区域高温日平均最高气温(a, b, c, d)及日数(e, f, g, h)的空间分布 (a, c, e, g)1960—2012年, (b, d, f, h)2013年 Fig. 5 Spatial distribution of mean daily highest temperature (a, b, c, d) and days (e, f, g, h) in study areas in summer of 1960-2012 (a, c, e, g), and in 2013 (b, d, f, h) |

1960—2012年高温日(≥40.0℃)平均最高气温分布较为均匀(图 5c),研究区域内大部分地区的高温日(≥40.0℃)平均最高气温在40.5℃左右,福建和江西南部交界处有一高值区,其中福建宁化(58818)的多年高温日平均最高气温为44.4℃。2013年研究区域内大部分地区的高温日(≥40.0℃)平均最高气温约在40.4~40.6℃,两个高值区分别在浙江东部和湖南西北部,浙江定海(58477)的平均最高气温为42.3℃(图 5d),空间分布广,位置明显偏北。

夏季多年平均高温日数的空间分布图(图 5e)也呈现出较明显的差异,大部分地区的高温日数在15 d以上,长江以南地区的多年平均高温日数偏多,高值中心多达30 d以上,而在华东东北部沿海地区,高温日数偏少,江苏、上海等地的高温日数为10 d左右。过去53年间,江西赣州(58900)高温日数最多,多年平均为45.8 d,其次是江西吉安(57797)、福建沙县(58826)、湖北苏家坳(57353),多年平均高温日数分别为44.0、41.4和40.8 d。2013年夏季,研究区域内共有714个测站出现了日最高气温≥35.0℃的高温天气,占所有测站的97%,高温日数的高值区域与历年平均大体相同并向北有所扩展,高值中心多达45 d以上(图 5f),研究区内高温日数超过历史江西赣州(58900)多年平均高温日数极值的测站有226个,占所有测站的30%,由此可以看出华东和华中的中南部高值区域为2013年的高温天气空间分布的异常性主要特征。

图 5g所示,1960—2012年夏季高温日数≥40.0℃的分布与高温日数≥35.0℃相比,高值区域缩小,且分布零散,位于湖南东南部、江西东北部、福建中部、重庆西南和东北部、以及河南东南部与安徽交界等地,其中江西上饶(58623)高温日数(≥40.0℃)最多,多年平均值为12 d,其次是福建南平(58834)、松溪(58735),多年平均高温日数(≥40.0℃)分别为10、9 d。2013年夏季区域内共有285个站出现高温天气≥40.0℃,高温日数的高值中心位于浙江北部以及重庆东北部,相比多年平均高温日的高值区分布较为集中,高温日数偏多,高值中心值在12 d以上(图 5h),研究区域内超过历史纪录中江西上饶(58623)高温日数多年平均极值12 d的测站有18个。

由上述分析说明2013年夏季高温日高温天气强度和日数的高值区域范围大于历史平均位置并向北扩张,且高值中心值较历年高值更大,可见2013年夏季高温天气空间分布的异常性也较为突出。

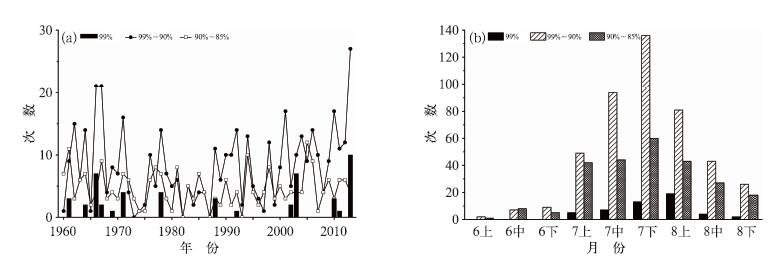

3.4 2013年夏季极端高温事件分析将研究区域1960—2013年54年夏季共4968 d的733个站点日最高气温进行区域平均,按升序排列,取99百分位上的值作为阈值,选取大于该阈值(36.5℃)的天数为极端高温事件的日数。根据极端高温的定义(Griffiths et al,2005;Klein et al,2003),可将99百分位的高温事件定义为区域性极端高温事件(A级),共50 d(表 3)。另得到99 90百分位(B级)和90 85百分位(C级)高温事件的天数分别为447和248 d。

|

|

表 3 历年极端高温事件的发生频次 Table 3 The annual occurrence frequency of extreme high temperature events |

图 6a为极端日高温事件的年际变化,从图中可以看出,20世纪60年代,极端高温事件出现较多,而70—90年代出现较少,进入21世纪后,极端高温事件开始增多,54年中,研究区域内46%的极端高温事件发生在2000年以后。2013年的极端高温事件出现次数为历年最多,为10 d,1966和2003年次之,极端高温事件在这两年均出现了7 d。流域性B级高温事件和C级高温事件在54年中,经历了一个“减少-增加”的趋势,高温事件在20世纪90年以后开始增多。B级高温事件在2013年发生频次最高,为27 d,1966和1967年次之,为21 d。图 6b为各百分位高温事件在夏季各旬的发生次数,结果表明,极端高温事件主要出现在7月和8月上旬,其中8月上旬发生的次数最多,6月未出现极端高温事件,B级高温事件和C级高温事件在各旬均有出现,但以7月下旬出现频次最高。2013年10次极端高温事件有9次都发生在8月,1次发生在7月,而B级高温事件中,6月有2 d,7月为17 d,8月为8 d。

|

图 6 夏季研究区域各百分位(99%、99%~90%、90%~85%)高温事件发生次数的逐年变化(a)和旬变化(b) Fig. 6 The year change (a) and dekad change (b) of each percentile (99%, 99%~90%, 90%~85%) extreme high temperature event frequency in study areas in summer |

以上数据分析说明,2013年极端高温事件的发生次数突破了历史纪录,其中7月高温事件偏多,而8月的极端高温十分突出。

4 结论(1) 2013年6—8月,我国南方长江流域一带出现了大范围持续高温天气,呈现典型的群发性(区域性)特征,主要出现在长江中下游及重庆等地。2013年夏季我国南方研究区域内高温天气的持续性主要由4次过程重复出现而形成,分别为6月16—21日、7月1—20日、7月22日至8月21日、8月25—29日,前三个时段是高温天气区逐渐扩大、强度逐渐增加,其中第三次高温天气过程,强度最强、范围最广,高温天气在第四个阶段进入减弱和萎缩阶段。

(2) 2013年夏季我国南方高温事件是在暖的年代际背景下发生的,高温研究区域内的平均气温、平均最高气温以及平均最低气温超过了历史同期的最高纪录,为1960年以来新高。平均气温、平均最高气温和平均最低气温在2000年以后都呈现逐渐升高趋势,但平均最低气温的升高趋势变化率最大,说明平均最低气温升高在该地区气候变暖中起到了很重要的作用。

(3) 2013年夏季研究区域内高温天气的极端性主要体现为高温日的平均最高气温位于历史最高值的第二位,平均高温日数超过了历年平均高温日数的极值,2013年8月的高温日平均最高气温以及高温日数均打破历史纪录;2013年高温天气空间分布的异常特征表现为高温日高温天气强度和日数的高值区域范围在多年平均位置上并向北扩展,且高值中心值超过了历史最高纪录。

(4) 2013年极端高温事件的发生次数为历年最多,尤其8月的极端高温十分突出。

因此,2013年夏季研究区域内高温天气无论是高温的强度、持续时间的长度还是影响范围,属历史所罕见,极端性突出。作为典型的极端高温天气气候事件,只有从机理上做深刻的分析,才能有助于提高对此类灾害性天气的认识和预报预测水平,将在下一步工作的以此事实分析为基础,从中期—延伸期过程角度分析其发生发展的机理,并基于月尺度内的集合预报产品研究其可预报性。

蔡佳熙, 管兆勇, 高庆九, 等, 2009. 近50年长江中下游地区夏季气温变化与东半球环流异常[J]. 地理学报, 64(3). DOI:10.11821/xb200903001 |

陈丽华, 周率, 党建涛, 等, 2010. 2006年盛夏川渝地区高温干旱气候形成的物理机制研究[J]. 气象, 36(5). DOI:10.11676/qxxb2010.058 |

丁一汇,任国玉,石广玉,等.气候变化国家评估报告(Ⅰ);2006,2(1);3-8.

|

龚志强, 王艳娇, 王遵娅, 等, 2014. 2013年夏季气候异常特征及成因简析[J]. 气象, 40(1). DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00074 |

侯威, 陈峪, 李莹, 等, 2014. 2013年中国气候概况[J]. 气象, 40(4). DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00108 |

李庆祥, 黄嘉佑, 2011. 对我国极端高温事件阈值的探讨[J]. 应用气象学报, 22(2). DOI:10.11898/1001-7313.20110201 |

林玉成, 徐珺, 张芳华, 2013. 2013年7月大气环流和天气分析[J]. 气象, 39. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00149. |

施洪波, 2011. 1960—2008年京津冀地区夏季高温日数的变化趋势分析[J]. 气象, 37(10). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.10.002 |

王小玲, 丁一汇, 2013. 2010年夏季欧亚异常阻高演变过程及对天气气候的影响[J]. 气象, 39(9). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2013.09.001 |

魏凤英, 曹鸿兴, 王丽萍, 2003. 20世纪80—90年代我国气候增暖进程的统计事实[J]. 应用气象学报, 14(1). |

杨舒楠, 何立富, 2013. 2013年8月大气环流和天气分析[J]. 气象, 39. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00149. |

叶殿秀, 尹继福, 陈正洪, 等, 2013. 1961—2010年我国夏季高温热浪的时空变化特征[J]. 气候变化研究进展, 9(1). |

杨辉, 李崇银, 2005. 2003年夏季中国江南异常高温的分析研究[J]. 气候与环境研究, 10(1). |

杨秋明, 李熠, 钱玮, 等, 2011. 南京地区夏季高温日数年际变化的主要模态及其与200hPa经向风的联系[J]. 气象, 37(11). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.11.001 |

赵俊虎, 王启光, 支荣, 等, 2012. 中国极端温度的群发性研究[J]. 气象学报, 70(2). DOI:10.11676/qxxb2012.016 |

赵思雄, 孙建华, 2013. 近年来灾害天气机理和预测研究的进展[J]. 大气科学, 37(2). DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2013.20130201 |

张志薇, 王式功, 尚可政, 等, 2011. 华中地区近50年高温事件及大气环流成因分析[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 47(2). |

朱周平, 钱炳强, 2010. 中国东部地区夏季高温南北不均匀分布特征分析[J]. 气象, 36(11). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.11.001 |

AlexanderL, ZhangX, PetersonT C, 等, 2005. Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitatio[J]. J Geophy Res, 111. |

GriffithsG M, ChambersL E, HaylockM R, 等, 2005. Change in mean temperature as a predictor of extreme temperature change in the Asia-Pacific region[J]. Inter J Clim, 25. |

GruzaG R, RazuvaevE, 等, 1999. Indications of climate change for Russian Federation[J]. Climate Change, 42. |

KarlT R, EasterlingD R, 1999. Climate Extremes;Selected Review and Future Research Direction[J]. Climate Change, 42(10). |

KleinTank A M G, KOnnenG P, 2003. Trends in indices of daily temperature and precipitation extremes in Europe,1946-99[J]. J Climate, 16. |

ZhaiP, PanX, 2003. Trends in temperature extremes during 1951-1999 in China[J]. Geophys Res Lett, 30(17). |

2014, Vol. 40

2014, Vol. 40