“回南天”是华南及江南部分地区春季回暖返潮的特殊天气现象,表现为室内地板、镜面、墙面等发生潮湿,或凝结有小水珠甚至出现冒水等现象,严重时楼梯或通道甚至发生积水等。“回南天”虽不是重大灾害性天气,但因地面潮湿容易滑倒摔伤,室内物体、衣物等受潮难干,食物发生霉变,办公和家用电器受潮招致短路等,造成诸多不便和困扰。近年来“回南天”备受社会关注,公众强烈要求气象部门提前作出预警预报,早作防范,减轻“回南天”造成的危害,气象服务需求越来越迫切。

“回南天”常与雾天相连,多发生在雾天之后,过去气象部门重视大雾的观测和预报,并没有把“回南天”作为气象要素进行观测和预报,所以目前广西没有完整的“回南天”观测记录,给分析研究带来困难。国内专家学者对南方大雾的研究,已经取得较多成果(樊琦等,2009;孙丹等,2008;屈凤秋等,2008;吴兑等,2008;彭双姿等,2012;张礼春等,2013;徐峰等,2012;伍红雨等,2011;王婷等,2010;黄彬等,2014;马翠平等,2014),但对后续的“回南天”研究起步晚,文献少。近年来,何飞等(2011)对2010年广西贺州市春季回潮现象进行了分析,初步分析了造成“回南天”的天气系统以及回潮过程中单站气象要素变化特征,并探讨开展回潮现象预报方法;余江华(2010)、陈芳丽等(2011)、郭媚媚等(2013)分别对广东沿海地区、惠州、肇庆等地的“回南天”过程进行了技术分析,得出对流层高层北支系统偏北,南支系统活跃,地面位于发展的低槽前侧是“回南天”发生的特定大气环流形势背景;张新甲等(2011)根据“回南天”发生原理,设计了一个可监测“回南天”的气象仪器,对记录“回南天”事件提供了科学依据。以上文献从单个事件进行了技术分析,对“回南天”预报有一定的帮助。但是目前国内尚未形成相关的天气预报理论、方法和经验,因此还需要扩大样本进一步研究,为今后开展“回南天”预报业务提供技术支持。

1 “回南天”气候特征当室外气温回升,室内地板、镜面或墙面出现了湿润(轻度回南天)、有水珠(中度回南天)、水滴流淌(重度回南天)等潮湿现象之一,并且持续1 d(24 h)以上,作为1次“回南天”过程统计。

通过对16个“回南天”个例(表 1)分析表明,“回南天”最早出现在12月(如2012年12月14—15日),最迟出现在次年4月(如2010年4月18—21日)。因此12月至次年4月,是“回南天”发生的季节,其他时段5—11月,因高温(5—9月)和干燥(10—11月),不易出现“回南天”。由于缺少完整观测记录,因此尚无法统计出“回南天”年、月的发生频次。但是近年来频繁发生“回南天”,备受社会各界关注,并强烈要求气象部门提前作出预警预报已是不争事实,表明探讨和研究“回南天”发生成因,建立“回南天”预报方法,开展“回南天”预报业务,提高“回南天”预警能力越来越迫切和重要了。

|

|

表 1 南宁市“回南天”前一天气温和当天变温情况 Table 1 Temperature variation in Nanning in continuous wet days and the temperature on the day before |

“回南天”是近地物体表面水汽发生相变的过程,并没有伴随剧烈的天气现象。

2.1 “回南天”发生前后气温变化特征“回南天”发生前,强冷空气南下控制广西各地,因南方无供暖条件,因此室内外气温大体一致。“回南天”发生后,较强的偏南暖湿气流北上控制广西各地,出现大雾潮湿的回南天气,前后温差大。以下根据南宁城区站发生“回南天”前一天最低气温与当天变温、露点温度与变幅的对比(表 1),查看“回南天”与这些要素的关系。

分析表 1显示,“回南天”发生前一天,南宁城区最低气温6.2~18.1℃,平均13.0℃,当天升幅0.7~6.2℃,平均升幅3.3℃;“回南天”发生当天,14时露点温度12.1~23.4℃,平均17.7℃,当天升幅0.7~9.7℃,平均升幅4.0℃。

16个样本的14时露点温度均大于前一天最低气温,因此,发生“回南天”时,前一天最低气温与当天14时露点温度有较好的相关关系。

此外“回南天”过程发生,分析室内墙体温度与室外空气温度的升温快慢是关键。室内外相隔一墙体,增温条件明显不同,通过外墙接收太阳辐射后,传递热量使内墙增温的方式,非常缓慢(何云玲等,2004),不适用作为“回南天”预报因子。根据观察表明,墙体将室内空间与外部环境分隔开,很大程度上降低或阻止了室外气温、湿度、风、雨、太阳辐射等气象要素对室内的直接影响,因此室内墙体温度下降慢、滞后,表层冷透后,温度上升也同样缓慢、滞后,一般情况下,若门窗敞开,室内墙体日升温幅度约为1~2℃。而上述“回南天”过程中,“回南天”当天14时露点温度平均升幅4.0℃,明显要比室内墙体升温幅度大,也就意味着室外暖湿空气进入室内后,露点温度高于室内墙体温度,容易发生凝结。

2.2 “回南天”发生前后本站露点温度、气温、气压变化特征为了解“回南天”发生时,相关气象要素的变化特征,选取南宁市2013年2月25—28日“回南天”个例进行分析,本站气象要素有:温度、露点温度、温度露点差和气压等,如图 1所示。

|

图 1 2013年2月24—28日南宁站温度、露点温度、温度露点差、气压变化曲线 Fig. 1 Temperature, dew-point, dew-point deviation and pressure in Nanning from 24 to 28 February 2013 |

图 1中显示,25日02时开始,露点温度曲线与实况气温曲线相交,空气达到饱和,理论上是“回南天”发生的时刻。而根据实际观察,24日中下午开始,南宁城区就出现了“回南天”现象。这是为什么呢?

原因在于24日中午,侵入室内的空气露点温度已经达到并超过室内地板或墙面温度,图 1中, 2月24日08时前,温度露点差在1℃以内,08时后气温回升快,露点温度也明显回升,24日最低气温为11.2℃, 根据经验,在未关闭门窗情况下,室内温度升幅1~2℃,因此室内物体表面温度约为12.2~13.2℃,而24日14时露点温度已升至14.6℃(图 1),表明此时已经达到“回南天”发生的充分条件。假如能够进行室内温度常规观测,即在图 1中,就可分析到室内物体表面温度曲线与露点温度曲线提前相交的情况,才是“回南天”发生的时刻。

2.3 “回南天”形成原因分析“回南天”发生时,室内物体表面水汽凝结,这是暖湿空气进入室内后,遇冷迅速凝结形成的。根据天气学原理,这一过程中,空气露点温度等于或大于物体表面温度,空气中的水汽发生相变,由气态水瞬间转变成液态水。其中露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,水汽冷却到饱和时的温度,也就是空气中的水蒸气变为露珠时的温度。一般情况下,物体表面的温度大于空气露点温度,空气中的水蒸气不会发生凝结,空气相对湿度<100%。但是,假如经过一段时间低温之后,室内物体表层冷透后,室外空气进入时,因空气露点温度大于物体表面温度,水汽达到饱和状态,即空气相对湿度等于100%,便在物体表面发生相变冷却凝结,于是发生“回南天”现象。因此,“回南天”形成的关键是:空气露点温度大于室内物体温度,这是“回南天”发生的充分条件。

2.4 “回南天”等级划分观察表明,“回南天”影响程度,与前期低温、升温幅度、持续时间相关。因此,需要从前一天最低温度、当天露点温度以及室内物体潮湿程度,综合考虑划分“回南天”等级。

根据陈芳丽等(2011)及对表 1和图 1的综合分析,将“回南天”划分为重度(严重影响)、中度(中等影响)和轻度(轻微影响)3个等级(表 2)。

|

|

表 2 “回南天”等级划分 Table 2 Grades of continuous wet weather |

此外,“回南天”是个复杂的天气现象,因地理位置、楼层高低以及迎风或背风条件不同,严重程度不一,因此这只是一个初步划分的等级,还需要组织专家讨论。

3 天气形势特征“回南天”发生与冷、暖空气活动相关,即前期受北方强冷空气南下影响,出现低温阴雨天气,冷空气控制一段时间后,势力减弱,后期暖空气势力增强,在适当的环流条件下,暖空气北上,迅速替代原来的冷空气控制广西,便出现“回南天”现象。因此“回南天”形势变化划分为前期、发生期和结束期三个阶段。

3.1 “回南天”前期环流形势以2013年2月25—28日南宁市重度“回南天”过程为例,对地面、850和500 hPa形势变化作出分析。

2013年2月19日,北方冷空气爆发南下控制华南,广西出现一次强降温过程,其中20—22日,南宁市日平均气温分别为10.2、9.2和11.7℃,达到低温阴雨标准。23—24日,冷空气势力减弱,气温小幅上升,但是最低气温仍较低,23、24日的最低气温分别为9.7和11.2℃,25日最低气温迅速上升到17.4℃,14时露点温度达到17.5℃,升幅3.7℃,“回南天”达到重度等级。

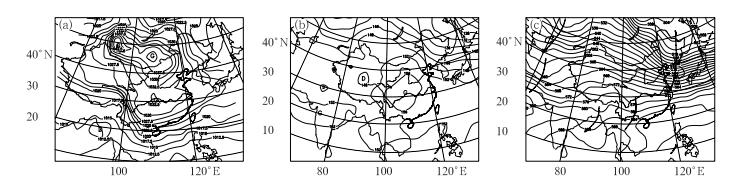

地面气压场上,2月22日08时,华南为冷高压控制(图 2a),冷高压中心值为1045 hPa, 1020 hPa线到达南海北部,静止锋在华南沿海维持,出现阴雨相间天气,光照少。从系统配置、强度等分析,这次过程达到强冷空气等级。

|

图 2 2013年2月22日08时天气图(a)地面, (b) 850 hPa, (c) 500 hPa Fig. 2 Synoptic charts at 08:00 BT 22 February 2013 (a) surface, (b) 850 hPa, (c) 500 hPa |

850 hPa高空图上,2月22日08时,华南为冷高压脊控制(图 2b),156 dagpm线覆盖到广西区域,冷高压中心值为158 dagpm,华南锋区强度T海口—T汉口达到11℃,华南上空为3~6 m·s-1偏北风控制。

500 hPa高空图上(图 2c),2月22日08时,欧亚中高纬度为两槽一脊环流型,我国北方为槽后高压脊控制,冷空气不断补充到达华南沿海,副热带高压在南海维持,南支锋区上有短波活动,系统配置有利于华南静止锋在沿海维持,使华南维持低温阴雨天气。

3.2 “回南天”发生期环流形势根据天气形势分析,2月24—25日,高空环流出现了显著的调整,低层冷、暖空气势力也出现了交替变化。因此,分析24—25日的形势变化,是归纳出“回南天”预报指标的关键。

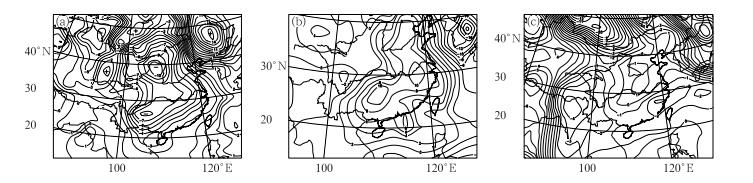

2月23日08时开始,地面冷空气势力减弱,西南地区气压明显下降,负变压中心位于四川,中心值-7 hPa。24—25日,负变压区向东移,并逐渐扩展到华南,24日08时,负变压中心位于贵州,中心值-9 hPa(图 3a);25日08时,负变压中心位于长江口南侧,中心值为-7 hPa,此时广西地面形势为高压后部,根据预报经验,负变压中心从两湖盆地移至长江口附近,是华南静止锋北退关键指标。因此静止锋从24日08时至25日08时缓慢北退,“回南天”发生在24—25日之间。

|

图 3 2013年2月24日08时地面变压(a)、850 hPa V分量(b)、20时500 hPa变高(c) Fig. 3 (a) Allobaric of surface at 08:00 BT, (b) meridional wind of 850 hPa at 08:00 BT, (c) allohypsic of 500 hPa at 20:00 BT 24 February 2013 |

850 hPa高空图上,2月23日20时开始,广西转偏南风,24日08时,在广西西部百色附近出现V分量11.7 m·s-1急流核(图 3b);25日08时,急流核位于广西河池附近,中心值12.7 m·s-1,25日20时,急流核位于广西桂林附近,中心值达到14.1 m·s-1。由此分析,南风急流由西向东迅速加大,有利静止锋减弱北退,对发生“回南天”具有前兆指示意义。

500 hPa高空图上,欧亚中高纬两槽一脊环流型向下游传播,2月24日08时,原来位于我国东海岸的低槽,移至日本以东海面上空,我国北方转为纬向环流,冷空气向东移动,不再南侵。在低纬地区,印度半岛有低槽发展加深,南支气流由短波活动转变为振幅较大的南支槽主导,并向东移动靠近孟加拉湾。从变高场分析,2月24日08时,印度半岛出现-6 gpm的变高,2月24日20时,负变高区东移到西藏东南部(图 3c),此时副热带高压维持在南海,南支气流加强有利华南静止锋减弱北抬,并有利华南地区由低温阴雨天气向暖湿伴有大雾天气转变。

3.3 “回南天”结束环流形势“回南天”因冷、暖空气交替,在近地层室内升温缓慢的物体表面发生“相变”产生,它的结束,也同样存在因冷结束和因暖结束。

3.3.1 冷结束环流形势“回南天”因冷结束指再度有冷空气爆发南下影响时,“回南天”迅速结束。冷空气温度低、湿度小、密度大、露点温度低,与暖湿空气正好相反,由于比暖空气密度大,相遇时沉于低层,混合后迅速降低地面空气温度,使空气露点温度低于室内物体表面温度,附着于物体表面(此时转变为热源)的液态水,发生相变转变成气态水,回到空气中,“回南天”结束。

因此,“回南天”因冷结束的环流形势相对简单一些,可概括为高空槽引导切变线、冷空气南下,重新控制华南结束“回南天”过程。

3.3.2 暖结束环流形势“回南天”因暖结束指无冷空气影响情况下,气温持续升高,湿度持续降低,室内外温差减小至0℃后,地板、墙面、衣物、电器内部等的水珠蒸发干,“回南天”才结束。

“回南天”因暖结束的时间要比“回南天”因冷结束时间长,过程缓慢,也是公众最受煎熬、反映最强烈的时段。在16个“回南天”样本中,2010年2月23日至3月2日南宁市重度“回南天”属于典型过程。

这次“回南天”过程前期、发生期环流形势,与2013年2月25—28日南宁市重度“回南天”过程相似,但是结束期环流形势变化慢,一直到8天后才结束。

分析500和850 hPa及地面资料,从2月23日至3月上旬,500 hPa欧亚中高纬度为纬向多波动环流型,不利于冷空气南侵到江南、华南,南支槽在孟加拉湾附近有振幅超过10个纬度的低槽活动,移动缓慢,副热带高压在南海维持,这一环流配置有利于南支槽前西南暖湿气流向华南上空输送;850 hPa从孟加拉湾至江南南部,从2月23日至3月上旬,维持一支较强的西南气流,V分量普遍在8 m·s-1以上,充沛的水汽输送,使华南低层湿度大,有利于“回南天”持续;地面在云贵川交界处维持一个西南暖低压,中心气压在1000 hPa左右,华南地面等压线呈南北向分布,广西处于暖低压前部受偏南潮湿气流影响,伴有轻雾,云层散开迟缓,光照少,室内气温回升缓慢,直到3月2日,室内物体表面温度与室外气温相等以后,地板、墙面及衣柜等物体表面的水汽逐渐蒸发,“回南天”才结束。

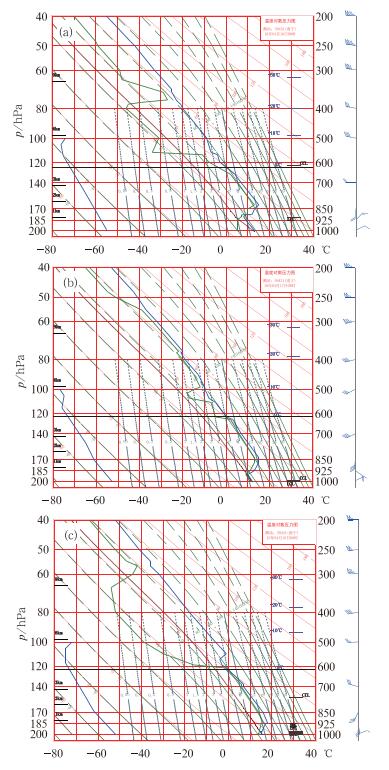

3.4 “回南天”发生前后探空曲线变化特征“回南天”发生与华南静止锋减弱北退关系密切,在T-lnp图中,锋区随高度变化存在显著特征。

通过对16个样本分析发现,“回南天”发生前期,探空曲线都存在逆温层,表明华南静止锋位于沿海一带。“回南天”发生后,逆温层降低甚至落地消失,表明华南静止锋北退或者减弱消失。因此,探空曲线中逆温层降低是静止锋将北退移过本站,出现“回南天”的前兆信号。图 4是2010年4月18日南宁市出现“回南天”当天和前2天的T-lnp图,16日08时(图 4a)逆温层位于820 hPa附近,17日08时(图 4b)逆温层位于870 hPa附近,18日08时(图 4c)逆温层位于925 hPa附近,逆温层位置持续下降,这一特征具有较好的指标意义。

|

图 4 2010年4月16日(a)、17日(b)和18日(c)南宁市探空曲线 Fig. 4 T-lnp diagram in Nanning on 16 (a), 17(b), 18 (c) April 2010 |

通过以上分析,对“回南天”发生的天气形势变化特征有了一定的系统性认识,为更好地应用于“回南天”预报预警业务,总结归纳出预报着眼点如下:

(1)12月至次年4月是“回南天”发生的季节,需高度关注和监视“回南天”发生的可能。

(2) 发生“回南天”前,广西受强冷空气影响,出现低温阴雨天气,锋区强,静止锋位于华南沿海。

(3) 发生“回南天”时,500 hPa我国北方转为纬向环流,低纬在印度半岛至孟加拉湾区域有南支槽发展加强并向东移动,副热带高压在南海维持;850 hPa在广西区域有西南急流,急流核在25°N附近自西向东移动;地面冷空气势力减弱,负变压中心从西南地区经两湖盆地移至长江口附近,华南静止锋减弱北退。

(4) 为方便日常监测,划定“回南天”预报关键区,选取地面气压、850 hPa温度、T-lnp探空曲线作为“回南天”起报指标。

指标1:“广西冷空气减弱指标”,广西周边4个格点(25°N、105°E,25°N、110°E,20°N、105°E,20°N、110°E)气压的48 h变量之和:

指标2:“广西冷空气活动指标”,(p成都—p海口)+(p汉口—p海口)+(p兴仁—p海口)+(p桂林—p海口)≤0 hPa,表示北方无冷空气南下影响;

指标3:“广西暖空气活动指标”,850 hPa(25°N、105°E,25°N、110°E,30°N、110°E)气温的48 h变量之和

指标4:“华南静止锋北退减弱指标”,T-lnp探空曲线中,锋区逆温层上限持续下降到850 hPa以下,次日就有可能落地消失,华南静止锋减弱北抬过本站或消失,表示暖湿气流北上。

上述指标通过阈值筛选法选出,按照TS评分法检验,从2008—2013年对应12月至次年4月“回南天”发生时段预报指标查算,阈值、样本总天数及满足指标样本数如表 3。

|

|

表 3 “回南天”预报指标检验 Table 3 Verification of forecasting indices for continuous wet weather |

表 3 中,同时满足指标1、2、3、4的过程为 19个,其中14个与表 1的个例相符,其余5个:2个漏报,3个空报,准确率 TS=73.7%。

5 结论本文统计分析了16个“回南天”过程环流形势特征及地面气象要素变化特点,从天气预报业务应用出发,探讨了“回南天”发生的成因和预报着眼点,得出以下结论供预报业务参考:

(1)“回南天”发生前期出现一次低温阴雨天气,遇大气环流调整后,冷暖空气势力逆转,华南静止锋迅速减弱北抬或消失,偏南暖湿气流北上,这是“回南天”发生的必要条件。

(2) 偏南暖湿气流输送,使露点温度高于室内物体表面温度,是“回南天”发生的充分条件。

(3)T-lnp探空曲线中,锋区逆温层上限持续下降到850 hPa以下,次日就有可能落地消失,是暖湿气流北上的前兆特征。

(4) 当再次有冷空气南下影响时,“回南天”迅速结束;当无冷空气再次南下影响时,“回南天”需要依靠气温持续升高,湿度持续降低,直到室内外温差减小至0℃后,地板、墙面、衣物、电器内部等的水珠蒸发干净,“回南天”才结束。“回南天”因暖结束个例少,但持续时间比因冷结束长,过程缓慢,影响最严重。

(5) 室内地板、墙体温度是观测和预报“回南天”的重要气象要素,需要适时开展常态化观测和记录。

(6) 为了方便发布预报预警,根据前一天最低气温、当天露点温度及升幅,将“回南天”划分为重度、中度和轻度3个等级。

陈芳丽, 李明华, 吴蔚, 2011. 2010年冬末春初"回南天"环流背景场特征分析——以惠州市为例[J]. 热带地理, 31(6): 570-574. |

樊琦, 王东海, 黄聪敏, 等, 2009. 一次广东省大雾过程的数值模拟分析[J]. 热带气象学报, 25(5): 589-595. |

郭媚媚, 麦冠华, 高俊杰, 等, 2013. 肇庆市春季"回南天"的天气特征[J]. 广东气象, 35(1): 27-31. |

何飞, 柒广萍, 黄远盼, 2011. 贺州市冬春季节回潮现象分析及预报方法初探[J]. 气象研究与应用, 32(3): 36-38. |

何云玲, 张一平, 刘玉洪, 等, 2004. 城市区域内建筑物墙体内外壁表面温度特征的比较研究[J]. 热带气象学报, 20(2): 198-205. |

黄彬, 王皘, 陆雪, 等, 2014. 黄渤海一次持续性大雾过程的边界层特征及生消机理分析[J]. 气象, 40(11): 1324-1337. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.11.005 |

马翠平, 吴彬贵, 李江波, 等, 2014. 一次持续性大雾边界层结构特征及诊断分析[J]. 气象, 40(6): 715-722. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.06.008 |

彭双姿, 刘从省, 屈右铭, 等, 2012. 一次大范围辐射雾天气过程的观测和数值模拟分析[J]. 气象, 38(6): 679-687. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.06.005 |

屈凤秋, 刘寿东, 易燕明, 等, 2008. 一次华南海雾过程的观测分析[J]. 热带气象学报, 24(5): 490-496. |

孙丹, 朱彬, 杜吴鹏, 2008. 我国大陆地区浓雾发生频数的时空分布研究[J]. 热带气象学报, 24(5): 497-501. |

王婷, 潘蔚娟, 谌志刚, 等, 2010. 珠江口持续性雾生消的环流特征和成因分析[J]. 气象, 36(6): 13-20. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.06.003 |

吴兑, 邓雪娇, 游积平, 等, 2006. 南岭山地高速公路雾区能见度预报系统[J]. 热带气象学报, 22(5): 417-422. |

吴兑, 李菲, 邓雪娇, 等, 2008. 广州地区春季污染雾的化学特征分析[J]. 热带气象学报, 24(6): 569-575. |

伍红雨, 杜尧东, 何健, 等, 2011. 华南霾日和雾日的气候特征及变化[J]. 气象, 37(5): 607-614. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.05.013 |

徐峰, 王晶, 张羽, 等, 2012. 粤西沿海海雾天气气候特征及微物理结构研究[J]. 气象, 38(8): 985-996. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.08.011 |

余江华, 2010. 广东沿海地区"回南天"初探[J]. 广东气象, 32. DOI:10.3969/j.issn.1007-6190.2010.01.026 |

张礼春, 朱彬, 耿慧, 等, 2013. 南京一次持续性浓雾天气过程的边界层特征及水汽来源分析[J]. 气象, 39(10): 1284-1292. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2013.10.006 |

张新甲, 甘晓英, 刘艳辉, 等. 2011. "回南天"自动检测仪的研发与应用前景. //中国气象学会. 第28届中国气象学会年会学术论文集: 26-27.

|

2015, Vol. 41

2015, Vol. 41