2. 中国气象科学研究院,北京 100081

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

2016年1月,全国平均降水量25.7 mm,较常年同期(13.2 mm)偏多94.7%,广东、广西和湖南三省(区)平均降水量偏多3.7倍,为1951年以来同期第一多。全国平均气温-5.3℃,较常年同期(-5.0℃)偏低0.3℃。月内,冷空气较为频繁,其中,1月21—25日,我国大部地区遭受强寒潮天气全国大部地区出现入冬以来最低气温,气温0℃线南压至华南北部。1月,我国南方出现2次区域性暴雨天气过程,分别发生在5和28—29日。其中,1月28—29日,江南南部、华南出现强区域性暴雨过程。由于冷空气活动频繁,1月仅出现一次大范围雾-霾天气过程(国家气候中心,2016)。

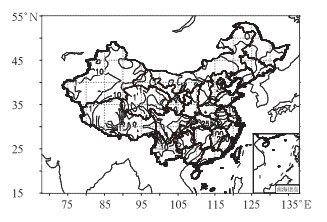

1 天气概况 1.1 降水2016年1月,全国平均降水量25.7 mm,较常年同期(13.2 mm)偏多94.7%,为1951年以来同期第一多(国家气候中心,2016)。月降水量,黄淮南部、江汉、江南、华南、西南地区南部和东南部、西藏中部和东南部新疆西部和中东部、东北东部、甘肃西北部降水量在10 mm以上,其中江南南部、华南大部、西藏中部等地的降水量为100~200 mm,广东西南部局部地区超过200 mm;全国其余大部分地区降水不足10 mm或无降水出现(图 1)。

|

图 1 2016年1月全国降水量分布(单位:mm) Fig. 1 Distribution of precipitation over China in January 2016 (unit: mm) |

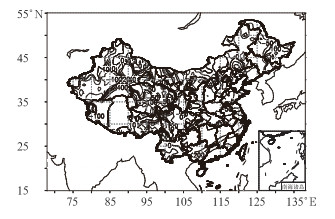

月降水量和常年同期相比,新疆东部、甘肃中部和北部、内蒙古西部和中部部分地区、东北东部、西藏中部和东部、西南东北部及云南南部、江南南部、华南大部降水量较常年同期偏多2成至2倍,新疆东部、甘肃中北部、内蒙古西部、西藏中南部和华南大部等地偏多2倍以上;新疆西部、西藏西北部、青海大部、西北地区东部、内蒙古东部和中西部、东北西部和东南部、华北大部、黄淮、江淮、江汉、西南地区中东部等地降水量较常年同期偏少2~8成,部分地区偏少8成以上(图 2)。月内,广东、广西和海南三省(区)平均降水量为204.3 mm,较常年同期(43.7 mm)偏多3.7倍,为1951年以来同期最多(国家气候中心,2016)。

|

图 2 2016年1月全国降水量距平百分率分布(单位:%) Fig. 2 Distribution of precipitation anomaly percentage in China in January 2016 (unit: %) |

2016年1月,全国平均气温-5.3℃,较常年同期(-5.0℃)偏低0.3℃(国家气候中心,2016)。空间分布上,内蒙古大部、东北中西部和南部、华北北部、西藏中部和云南中南部等地气温较常年同期偏低1℃以上,其中,内蒙古中部、东北中西部和华北北部的部分地区偏低2~4℃,内蒙古中部局部偏低超过4℃;新疆西部、西藏西部和黑龙江西北部等地气温偏高1~2℃,局部达到2~4℃(图 3)。

|

图 3 2016年1月全国气温距平分布(单位:℃) Fig. 3 Distribution of temperature anomaly in China in January 2016 (unit: ℃) |

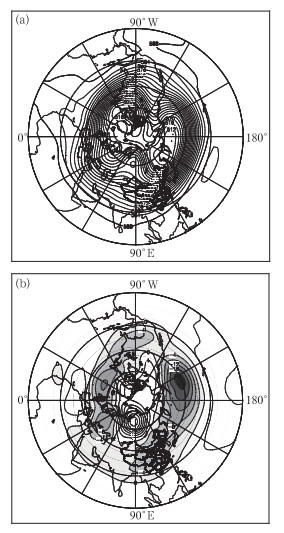

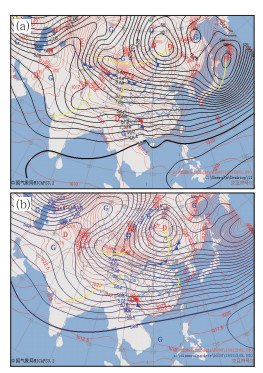

2016年1月的北半球环流形势较2015年12月有明显调整(李明等,2016),图 4为2016年1月北半球500 hPa平均位势高度场和距平,与常年平均相比,1月有以下主要特点。

|

图 4 2016年1月北半球500 hPa平均位势高度场(a)和距平(b)(单位:dagpm) Fig. 4 The 500 hPa average geopotential height (a) and anomaly (b) in the Northern Hemisphere in January 2016 (unit: dagpm) |

2016年1月北半球极涡形势异于常年,呈多极型分布(图 4a),共有三个极涡中心,主极涡位于鄂霍茨克海南部,中心值低于508 dagpm,另两个极涡分别位于加拿大北部和欧洲北部,中心分别低于512和516 dagpm。主极涡和欧洲北部的极涡附近均存在显著的负距平,高度距平大于-8 dagpm,较常年同期偏强。主极涡偏强,东亚槽偏深,利于强冷空气南下影响我国。

2.2 北半球环流呈三波型,东亚槽偏强由图 4可以看到,1月,北半球环流呈三波型,长波槽分别位于美洲东部、欧洲中部和亚洲东部,乌拉尔山高压脊和美洲西部高压脊异常偏强并在极区打通,形成极地高压,导致极涡分裂南压。东亚大槽自鄂霍次克海一直向西南延伸至华中地区,位置偏西,槽区附近为显著的负距平,强度偏强,造成月内冷空气强度较强,且影响范围较大。同时槽前暖湿气流活跃,冷暖空气不断交汇导致全国大部分地区降水偏多。

2.3 南支槽偏强1月,南支槽平均位置位于90°E附近,位置较常年同期偏东(赖芬芬等,2014;尹姗等,2015),强度较常年偏强,槽前西南气流有利于孟加拉湾和印度洋的暖湿水汽向我国输送,与南下冷空气结合,带来大范围雨雪天气。副热带高压(以下简称副高)强度略强或接近常年。

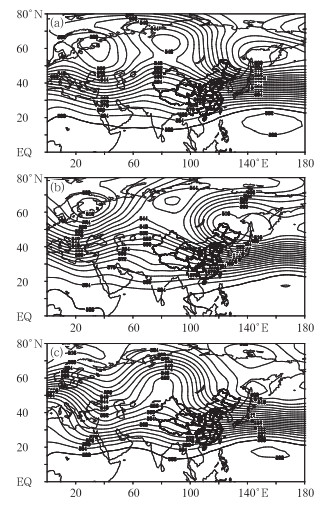

2.4 环流演变与我国天气和2015年12月相比,2016年1月上旬(图 5a)东亚大槽明显加深,西伯利亚高压脊不断加强北伸,同时形成闭合中心,我国东北部逐渐转为槽区控制,环流经向度有所加大(李明等,2016)。旬内冷空气势力不强,只在5—7日有一次中等强度冷空气,上旬,我国北方大部气温偏高,南方大部气温则以偏低为主。1月初,欧亚大陆中高纬呈两槽一脊的环流形势,西伯利亚高压脊偏弱,我国中东部处在西风带纬向环流中,地面受均压场控制,副高相对较强,位置偏北,南支槽位于90°E附近,并不断加强东移。受静稳天气形势影响,1—4日我国中东部大部地区出现雾-霾天气。随着乌拉尔山高压脊的发展,4日,随着横槽转竖,冷空气南下,雾-霾自北向南消散。4—6日,东移发展的高原槽与南支槽同相位叠加,副高边缘和南支槽前暖湿气流与北方渗透而下的冷空气汇合于南方地区,加之热带扰动的影响,造成江南、华南等地出现明显降水过程,其中广东中东部、福建南部地区出现暴雨。

|

图 5 2016年1月欧亚500 hPa上旬(a)、中旬(b)和下旬(c)平均位势高度(单位: dagpm) Fig. 5 The 500 hPa geopotential height averaged in the first (a), second (b) and last (c) dekad of January 2016 over Eurasia (unit: dagpm) |

1月中旬,乌拉尔山高压脊向东北方向延伸,贝加尔湖附近形成横槽,副高南压东退,南支槽减弱。16日受一股中等强度冷空气影响,我国中东部出现一次雨雪天气过程。旬后期,东北冷涡在19日东移南压入海,脊前偏北气流引导极地冷空气南下,贝加尔湖横槽加强,冷空气在中西伯利亚地区酝酿积聚。

1月下旬,乌拉尔山高压脊强烈发展,贝湖横槽转竖,引导地面强冷空气南下,导致我国大部地区遭受强寒潮天气。此次寒潮降温幅度大,极端性强,影响范围广,多地最低气温跌破历史极值。旬后期,南支槽与不断东移的短波槽叠加,配合副高外围暖湿气流,26—29日,南方出现历史同期罕见的强暴雨天气过程,江南南部、华南出现强区域性暴雨过程。暴雨站数、大暴雨站数分别为107和24站,均为1月历史同期最多。

3 冷空气活动 3.1 概况1月,全国冷空气活动次数和强度均较强,根据冷空气划分标准,月内出现了4次冷空气过程(表 1),均达到中等及以上强度,特别是21—25日的过程达到全国性寒潮。

|

|

表 1 2016年1月主要冷空气过程 Table 1 Main cold air processes in January 2016 |

1月上旬,我国冷空气势力不强,中旬起,受逐渐发展的极地高压影响,原盘踞在北极地区的冷空气涡旋逐渐分裂成多个涡旋,随后南移并不断积聚能量,受其影响,北半球多地由暖转冷,21—25日受西西伯利亚强冷空气南下影响,我国出现全国性寒潮雨雪冰冻天气。此次冷空气是在全球气候变暖与超强厄尔尼诺事件叠加影响下产生的极端天气气候事件。受此次寒潮天气影响,降温幅度在6℃以上面积786万km2,降温幅度超过12℃的面积为176.4万km2。最低气温达0℃以下的国土面积达945万km2,影响范围自南向北几乎覆盖全国。西北地区东部、华北、黄淮、江淮东部、江南东部、华南南部及云南东部等地部分地区最大降温幅度达12~18℃,局部超过18℃,多地最低气温跌破历史极值,部分地区出现暴雪,广州等地出现有气象记录以来首次降雪。强降温和低温雨雪冰冻给我国南方地区的交通、电力、农业和人体健康等造成较大影响。

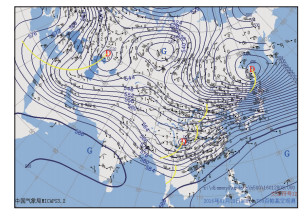

1月21—25日的过程为一次全国范围的寒潮过程,天气形势属于横槽转竖型(朱乾根等,2000),根据天气形势的演变,18—20日,乌拉尔山以西有一高压脊,脊后暖平流促使高压脊不断加强,脊前不断加强的偏北气流不断引导冷空气在贝加尔湖附近的横槽内积聚,东北冷涡东移入海,略有南压,在1月20日08时500 hPa高度场(图 6a)中,我国中东部地区位于纬向环流中,贝加尔湖以东的低涡伴随横槽稳定存在,乌拉尔山以西长波脊开始减弱,南支槽不断加深,同时,我国青海中部有弱的短波槽存在,使得横槽前部等高线疏散;在700 hPa高空图(图略)中,贝加尔湖东北侧有一个-36℃的冷中心。对应地面气压场(图 6a),蒙古高压主体位于贝加尔湖以西,高压中心达1065 hPa,冷锋前沿到达我国北部,并在天山山脉以北的区域堆积。到20时(图略),横槽进一步南压,西伸至新疆北部,冷舌南压到内蒙古中东部地区,冷空气酝酿趋于南下爆发;蒙古高压主体依旧维持在贝加尔湖以西,强度有所加强。21日08时(图 6b),贝加尔湖以东的冷涡东移南压,强度开始减弱,槽前偏西气流中有短波槽下滑,横槽南压并开始转竖,引导冷空气东移南下影响我国,地面高压强度不断加强。南下冷空气与南支槽前暖湿气流交汇,造成华南北部到江南北部相继出现降水天气。22日白天(图略),随着极涡横槽主体下摆,地面强冷空气大举南侵,22日夜间(图略)冷空气的前沿达到江南,中东部地区降雨转雪,0℃线已经压到长江沿线。23日02时冷空气前沿已经达到我国最南部,23日08时冷涡中心东移南压至我国东北地区,地面高压主体中心气压为1082.5 hPa,冷空气主力在24日凌晨侵入江南,24日下午,冷空气主力兵分两路,一路经四川盆地后由贵州影响两广,另一路则由黄海南下入东海影响福建等地,致使雪线不断南压,直逼南海。受此冷空气影响,23—25日,全国多地先后经历了雨雪、寒潮、冰冻、大风等天气。25日起,冷空气逐渐东移入海,极涡北收,寒潮带来的强降温区范围明显缩小,寒潮过程基本结束。

|

图 6 2016年1月20日08时(a)和21日08时(b)的500 hPa位势高度场(实线)及海平面气压场(虚线) Fig. 6 The 500 hPa geopotential heights (solid lines) and sea level pressure (dashed lines) at (a) 08:00 BT 20 January and (b) 08:00 BT 21 January 2016 |

1月,共有5次降水过程(见表 2),其中,我国南方出现2次区域性暴雨天气过程,分别发生在1月4—6和26—29日。

|

|

表 2 2016年1月主要降水过程 Table 2 Main precipitation processes in January 2016 |

1月26—29日,江南南部、华南中东部等地出现强降雨过程,上述地区累计降雨量超过100 mm,其中广东中西部、广西东南部等地部分地区有200~300 mm,广西玉林局地达375 mm;上述地区1 h最大雨强20~40 mm·h-1。期间,广东、广西、福建和江西共有95个观测站突破建站以来1月日降水量历史极值,其中广东、福建分别有65、27个观测站破历史极值。

其中28日08时至29日08时,江南南部、华南中东部等地出现大到暴雨,福建东南部、广东中东部和西南部、广西东南部等地部分地区降了大暴雨,广东阳江、茂名、中山和广西玉林局地降雨量达150~184 mm。此次暴雨天气过程综合强度为1961年以来1月历史同期最强。累计降水量超过50 mm的面积约47万km2,影响1.4亿人,其中累计降水量超过100 mm的面积约25万km2,影响9600万人。

这次降水天气过程主要由南下冷空气与南支槽、东移短波槽共同引发,在低层同时配合有切变线、低涡和急流,具体分析如下:

26日08时,500 hPa环流形势场(图略)中,亚洲中高纬度呈两槽一脊的环流形势,西西伯利亚中部有阻塞高压存在,东亚大槽位于中西伯利亚至我国黄海上空,南支槽位于95°E附近;850 hPa贵州到湖南,安徽至湖北分别存在一条暖式和冷式切变线;地面锋面位于山东至河南境内,此时,云南西南部、广西南部等地部分地区开始出现小到中雨。27日08时(图略),高原上有短波槽发展东移,南支槽加深,欧亚低纬地区的经向度加大,我国西南、华南地区处于槽前一致的西南气流控制中,水汽供应充足。温度场上,青藏高原有一冷舌伸入,温度槽落后于高度槽,有利于高原短波槽发展东移。850 hPa华南大部处于偏南风控制中,风速均大于8 m·s-1,在切变线和低涡的作用下,此时的降水范围有所扩大,湖南东南部、江西南部、福建中部和西南部、广东大部、广西中南部及云南中南部等地部分地区出现中到大雨。28日08时(图 7),500 hPa高度场中,高原短波槽东移加强,并逐步与南支槽合并,在四川中部低涡发展,我国东南部处于槽前强盛的西南气流控制中,华南、江南地区的风速加大至30~40 m·s-1,700 hPa一支强度达20~25 m·s-1的急流控制广西至江南北部,比湿也增加到5~7 g·kg-1。南下冷空气与暖湿气流交汇使得降水范围和强度进一步加大,长江以南大部地区出现降水,其中广东中南局地出现暴雨或大暴雨。29日08时(图略),南支槽东移至105°E附近,高原上不断有短波槽东移发展。850 hPa中,低涡中心东移南压至广西中部,安徽东南部形成低涡,冷式切变线自低涡中心延伸至湖南中部,江南南部、华南中东部等地出现大到暴雨,福建东南部、广东中东部和西南部、广西东南部等地的部分地区出现大暴雨。到30日08时,高空槽东移减弱,中低层广西东部的低涡逐渐减弱消失,江南北部的低涡东移入海,华南、江南大部转为偏西风控制,地面冷锋已经南压入海,切断水汽供应,此次降水过程基本结束。

|

图 7 2016年1月28日08时500 hPa位势高度场和700 hPa风场及比湿 Fig. 7 The 500 hPa geopotential heights, wind and specific humidity at 700 hPa at 08:00 BT 28 January 2016 |

2016年1月共有1次雾-霾天气(国家气候中心,2016),出现在2016年1月1—4日,较往年同期偏少。

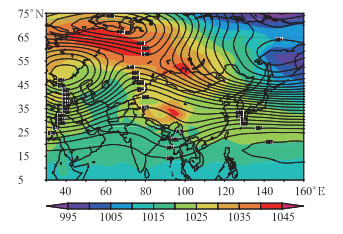

2016年1—4日我国中东部大部地区出现雾-霾天气,华北中南部、黄淮中东部、江淮东部和西部、江汉东部、陕西关中地区、东北地区中南部、四川盆地东部等出现重度污染,并伴有大雾天气,上述部分地区PM2.5浓度超过350 μg·m-3,河北中南部局地超过500 μg·m-3,从此次持续雾-霾及重污染过程的大尺度环流背景看(图 8),我国中东部处在西风带纬向环流控制中,无显著槽脊活动,地区高压主体位于贝加尔湖以西,冷空气势力弱,气压梯度小,我国位于冷高压前的均压场中,污染物水平扩散能力差;500 hPa受低压横槽后西北气流控制,高空云量相对较少,地面夜间辐射降温显著,并在近地层形成稳定的逆温层结。同时,850 hPa我国中东部有显著的暖脊形成,使逆温层厚度向上延伸,在华北中南部、江淮、黄淮等地形成“干暖盖”,使得水汽和污染物在近地面积聚,大气垂直扩散能力差。其中,1月2日污染程度最为严重,中度以上霾区域面积约为89万km2,此时华北中南部地面气压场处于低压辐合区控制,风速普遍小于2 m·s-1,相对湿度较大,且大气层结稳定,混合层高度较低,污染物易在近地面大气层积聚,北京东南部、天津、河北中南部等地PM2.5浓度超过250 μg·m-3。2日夜间,地面空气湿度大,大气颗粒物吸湿性增长和化学反应更加明显,高空无云或少云,地面强烈辐射冷却,能见度持续走低,华北中南部、四川盆地北部等地出现大雾,局地有能见度不足50 m的特强浓雾。4日08时起,地面风速加大,受冷空气和降水影响,我国中东部的雾或霾天气逐渐减弱消散,此次雾-霾过程告于段落。

|

图 8 2016年1月1—4日平均500 hPa位势高度场(等值线,单位:dagpm)和海平面气压(填色,单位:hPa) Fig. 8 Average geopotential height at 500 hPa (contour, unit: dagpm) and sea level pressure (shaded area, unit: hPa) from 1 to 4 January 2016 |

国家气候中心. 2016. 2016年1月中国气候影响评价.

|

李明, 花丛, 等, 2016. 2015年12月大气环流和天气分析[J]. 气象, 42(3): 382-388. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2016.03.014 |

赖芬芬, 马学款, 2014. 2014年1月大气环流和天气分析[J]. 气象, 40(4): 515-520. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.04.015 |

尹姗, 何立富, 2015. 2015年1月大气环流和天气分析[J]. 气象, 41(4): 514-520. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2015.04.015 |

朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等, 2000. 天气学原理和方法: 第四版[M]. 北京: 气象出版社, 282.

|

2016, Vol. 42

2016, Vol. 42