干旱是指因一段时间内少雨或无雨,降水量较常年同期明显偏少而致灾的一种气象灾害。干旱影响到自然环境和人类社会经济活动的各个方面。干旱导致土壤缺水,影响农作物正常生长发育并造成减产;干旱造成水资源不足,人畜饮水困难,城市供水紧张,制约工农业生产发展;长期干旱将导致生态环境恶化,甚者还会导致社会不稳定进而引发国家安全等方面的问题。与其他自然灾害相比,干旱出现的次数多、持续时间长、影响范围广、造成的损失重,是世界尤其是我国最大的自然灾害之一。2004—2015年,我国平均每年因旱直接经济损失为640.7亿元,仅次于暴雨洪涝造成的损失。在全球变化和社会经济高速发展的影响下,干旱的频繁发生已成为全球最为严峻的环境问题之一,引起了国际社会的高度重视和各国学者的诸多研究(Schubert et al, 2004;Cook et al, 2009;张存杰等,2002;黄会平,2010;杨帅等,2014;安莉娟等,2014;张强等,2015a;2015b;李维京等,2015;蒋薇等,2016)。

干旱指标作为干旱研究的基础和工具,在干旱监测、预测中起着重要的作用。但干旱成因复杂,干旱指数作为分析干旱事件的评价指标,不仅要考虑前期降水,还要考虑降水对后期的影响程度、蒸散、土壤含水量、径流等。在我国,已发展和应用的气象干旱指数种类很多,其中Z指数(王志伟和翟盘茂,2003)、Palmer指数(刘巍巍等,2004;王越等,2007;王文等,2016)、湿润度和干燥度指数(马柱国和符淙斌,2006)、连续无有效降水日数(刘莉红等,2008)、有效降水指数(赵一磊等,2013)、标准化降水指数(王素萍等,2014)、标准化降水蒸散指数(张玉静等,2015)等在气象干旱监测业务和研究中都得到了广泛的应用。国家气候中心在长期的业务服务中研制了具有普适性的CI综合气象干旱监测指数,编制了国家标准《气象干旱等级》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会,2006),建立了全国气象干旱监测业务系统。CI指数作为全国气象干旱监测指标,很好地反映了我国不同地区干旱频率分布和年内不同等级干旱的季节分布特征(邹旭恺和张强,2008; 邹旭恺等,2010)。但是,最近几年CI指数在几次重大干旱事件的业务服务中也暴露了一些问题:一是对降水过程反应过于灵敏,当过程降水移出30天或90天监测时段时CI指数变化剧烈,不符合干旱发展过程机理;二是对长期降水偏少形成的严重干旱事件反应不明显,如2009/2010年西南秋冬春干旱、2011长江中下游冬春干旱反应明显偏轻。针对CI指标存在的问题,国家气候中心在大量调研和对比检验的基础上,发展了新的气象干旱综合监测指数MCI,进一步修订了国家标准《气象干旱等级》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和国国家标准化管理委员会,2017)。相对于CI指数,MCI指数引进了最近60天标准化权重降水指数,使干旱发展过程的不合理跳跃现象得到改进;考虑了最近150天降水的影响,干旱发展的累积效应得到有效表征,重大干旱事件反应更明显;引进季节调节系数,根据不同区域和不同季节进行调整,使干旱监测服务更具针对性。自2012年以来,MCI指数在国家级和省级干旱监测业务中进行了试运行和对比检验(赵海燕等,2011;杨丽慧等,2012;李奇临等,2016),结果表明MCI指数的监测效果较以前的CI指数得到有效改进。

本文根据最新改进的气象干旱综合指数MCI,统计分析中国干旱日数的时空分布以及时间变化趋势,并结合1951—2015年全国及各省(区、市)实际农业干旱受灾面积和成灾面积,分析我国不同地区农业干旱受灾情况及灾情的变化特征,以更为客观地反映我国气象干旱以及实际灾情的时空分布规律和气候变化特征,为政府决策和防灾减灾提供科学理论依据。

1 资料与方法利用中国825个气象站点1961—2015年逐日降水量、平均气温、最高气温、最低气温和平均风速等气候资料,根据修订的最新国家标准《气象干旱等级》,计算得到各站点1961—2015年逐日气象干旱综合指数MCI。MCI的计算见下式:

MCI= Ka×(a×SPIW60+b×MI30+c×SPI90+d×SPI150)

式中,SPIW60为近60天标准化权重降水指数,MI30为近30天相对湿润度指数, SPI90、SPI150分别为近90天和近150天标准化降水指数;a,b,c,d分别为SPIW60、MI30、SPI90和SPI150的权重系数,南、北方取值有所不同,Ka为季节调节系数,根据不同季节各地主要农作物生长发育阶段对土壤水分的敏感程度确定。MCI各分量的计算方法以及各权重系数的取值详见国标《气象干旱等级》。

依据气象干旱综合指数MCI划分的气象干旱等级见表 1,本文统计的干旱日数是指气象干旱综合指数MCI达到中旱及以上干旱等级(重旱、特旱)的日数。把一年划分为春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(12月至次年2月)四个季节,基于1981—2010年30年的MCI指数,分析中国及东北、华北、西北东部、西南、长江中下游和华南地区6大典型区域干旱日数的时空分布特征;基于1961—2015年MCI指数,利用最小二乘法(魏淑秋,1985)估计各站点年干旱日数的线性变化趋势,分析全国和不同区域干旱日数的气候变化特征。

|

|

表 1 气象干旱综合指数(MCI)等级划分表 Table 1 Grades of drought with meteorological drought composite index (MCI) |

全国各省(区、市)1951—2015年农作物播种面积和干旱受灾、成灾面积数据分别来自中国种植业信息网的农作物数据库和灾情数据库。利用1951—2015年全国干旱受灾面积和成灾面积,分析干旱灾情的变化特征;并根据1981—2010年共30年平均的各省(区、市)农作物播种面积和干旱受灾面积,进一步分析我国不同地区的农业干旱受灾率。

2 干旱日数分析 2.1 时空分布特征从1981—2010年30年平均的全国各地年中旱及以上干旱日数的空间分布图(图 1)可以看出,东北地区西部、华北、黄淮、西北地区东部、华南西部、西南大部以及内蒙古等地是我国干旱的多发区,平均年干旱日数普遍在40 d以上,其中华北中南部、黄淮东北部以及陕西北部、甘肃河东大部、宁夏、内蒙古东南部和河套部分地区、吉林西部等地在60 d以上;长江中下游、华南东部、西北地区中部、东北地区东部等地年干旱日数在30~40 d,江南东部等地在30 d以下。中国年干旱日数的这种空间分布特征,与中国干旱频率的分布特征是基本一致的(中国气象局,2007)。就区域平均而言,华北地区年干旱日数最多,达62.9 d,其次为西北地区东部,为59.7 d,东北、华南和西南地区平均年干旱日数相差不多,基本都在45 d左右,长江中下游地区年干旱日数相对最少,为36.6 d(表 2)。

|

图 1 中国年中旱及以上干旱日数分布 Fig. 1 Distribution of annual drought days over China |

|

|

表 2 1981—2010年平均中国不同区域年内各月中旱及以上干旱日数(单位:d) Table 2 Monthly and annual average drought days in 6 regions of China (unit: d) |

中国不同地区中旱及以上干旱日数的年内分布特征差异明显。东北和华北地区干旱主要出现在春末和夏、秋季节,正好是当地农业生产的主要时段,其中东北地区5—10月干旱日数相对较多,月干旱日数基本在5 d左右,6月最多,为6 d;华北地区3—11月各月干旱日数在5 d以上,其中4月和5月并列最多,为6.4 d。西北地区东部干旱主要发生在春末夏初,其中4—7月干旱日数相对较多,在5 d以上,5月最多,将近7 d;长江中下游地区干旱日数相对较少,干旱主要出现在盛夏和秋季,其中7—11月各月干旱日数在4 d左右,其余月份均在4 d以下,尤其是1—4月干旱日数基本在2 d以下;华南地区的干旱主要出现在秋、冬季节,其中10—12月干旱日数相对较多,各月均在5 d以上,其余月份在4 d或以下;西南地区年内各月干旱日数差异相对不明显,但冬、春季节相对较多,其中11—12月和3—4月,月干旱日数在4 d左右,其余月份在3 d左右(表 2)。

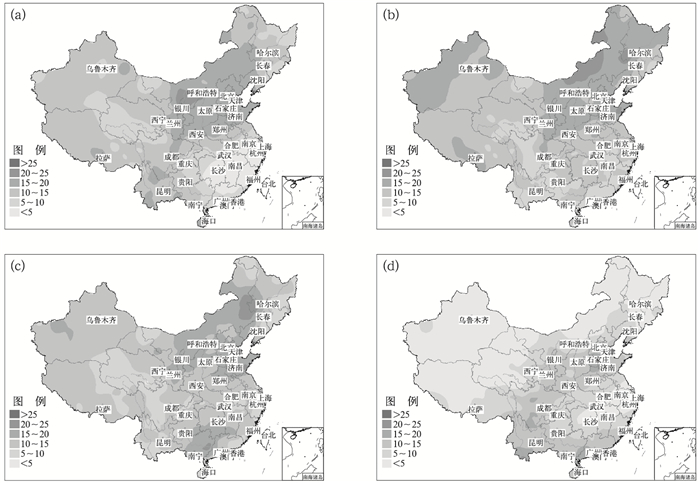

从中国不同季节中旱及以上干旱日数的空间分布(图 2)可以看出,春季,华北、西北东部、黄淮北部以及内蒙古大部、辽宁西部、吉林西部、海南、四川南部、云南西南部等地干旱日数较多,普遍在15~20 d,部分地区超过20 d;而长江中下游及其以南大部地区干旱日数相对较少,基本在10 d以下,其中江南大部及福建、广东北部等地不足5 d。夏季,中国干旱的多发区主要分布在华北、西北东部、黄淮东北部以及黑龙江大部、吉林西部、辽宁西部、内蒙古大部等地,这些地区干旱日数普遍在15~20 d,部分地区超过20 d;而华南大部、西南大部以及江西等地为夏旱少发区,干旱日数在5~10 d。秋季,中国干旱的多发区主要分布在华北、西北东北部、黄淮北部以及内蒙古中东部、辽宁西部、吉林西部、湖南南部、广西、广东西部等地,干旱日数普遍在15~20 d,部分地区在20 d以上;中国其余大部地区干旱日数在10~15 d,部分地区在10 d以下。冬季,我国干旱日数相对较少,除华北大部、西北东部、黄淮北部、华南及云南、四川等地干旱日数在10~15 d,局部地区超过15 d外,全国其余大部地区干旱日数在10 d以下。

|

图 2 中国春(a)、夏(b)、秋(c)、冬(d)四个季节中旱及以上干旱日数分布 Fig. 2 Distribution of drought days over China in spring (a), summer (b), autumn (c) and winter (d) |

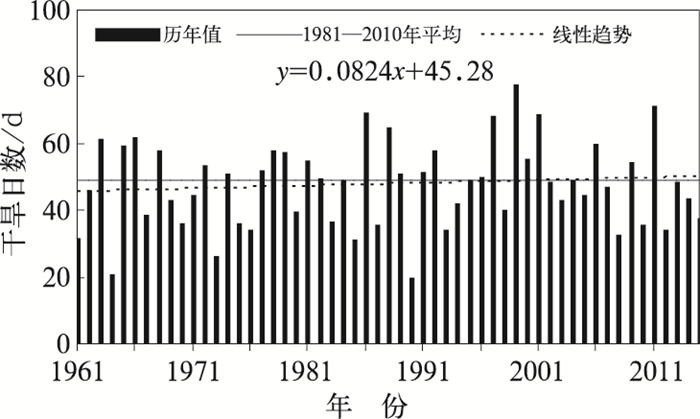

1961—2015年,中国平均年中旱及以上干旱日数总体呈增加趋势,线性变化趋势为0.8 d·(10 a)-1,且干旱日数的年代际变化特征明显,年际之间干旱日数差异大(图 3)。其中20世纪60—80年代,中国平均年干旱日数在46 d左右,90年代平均年干旱日数最多,达52.6 d,21世纪以来,中国平均年干旱日数又有所减少,为48 d;年际之间,中国平均年干旱日数1999年最多,为78 d,1990年最少,只有20 d,相差达58 d。

|

图 3 1961—2015年中国平均中旱及以上干旱日数变化 Fig. 3 Time series of yearly drought days over China during 1961-2015 |

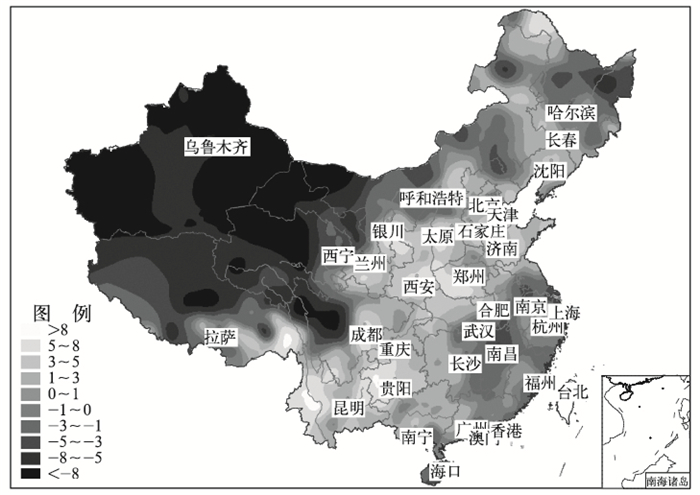

从1961—2015年全国年中旱及以上干旱日数线性变化趋势空间分布图(图 4)可以看出,干旱日数变化的区域性特征明显,年干旱日数增加的区域由东北向西南延伸,主要包括东北地区南部、华北大部、西北地区东部、黄淮、江汉、西南大部以及湖南西部、广西等地,其中甘肃东南部、宁夏、陕西、山西南部、河南西部、湖北西北部、贵州中西部、云南中西部等地年干旱日数增加速率为3~8 d·(10 a)-1,云南西部和贵州西部的部分地区超过8 d·(10 a)-1;而年干旱日数呈减少趋势的地区主要分布在西北地区中西部、东北中东部、江南大部、华南大部及青藏高原中西部、内蒙古中西部等地,其中新疆大部、甘肃西部、青海北部、四川西部等地减少速率超过8 d·(10 a)-1。

|

图 4 1961—2015年中国中旱及以上干旱日数线性变化趋势 Fig. 4 Distribution of linear trend rate for yearly drought days over China during 1961-2015 |

从各区域年代际平均年中旱及以上干旱日数和线性变化趋势(表 3)看,华北地区和西北地区东部均在20世纪90年代平均年干旱日数最多,分别为72.3和76.6 d,而且增加趋势明显,线性增加趋势分别为2.3和2.9 d·(10 a)-1;西南地区在2011—2015年平均年干旱日数最多,为60.9 d,而且线性增加趋势相对最为明显,达3.5 d·(10 a)-1;东北地区和华南地区在21世纪前10年平均年干旱日数相对最多,分别为54.6和49.9 d,线性变化趋势均不明显;长江中下游地区在20世纪70年代平均年干旱日数相对最多,为42.2 d,且总体呈减少趋势,线性减少趋势为1.1 d·(10 a)-1。

|

|

表 3 中国及不同区域年代平均中旱及以上干旱日数及线性变化趋势 Table 3 Decadal average and linear trend rate of drought days for China and its six regions |

最长连续干旱日数反映了一个地方干旱发生的极端情况,持续干旱事件对当地的工农业生产和人们生活影响巨大,更值得我们关注。如2009—2010年西南地区秋冬春特大干旱,干旱持续时间之长、发生范围广、程度之深、损失之重,均为历史罕见,长时间的持续干旱造成云南、贵州、广西、四川将近7000万人受灾,农作物受灾面积超过650×104 hm2,直接经济损失超过400亿元。图 5是1961—2015年中国最长连续中旱及以上干旱日数的空间分布图,可以看出,除长江中下游以及四川东部、重庆、贵州北部、青海南部、辽宁东部、吉林东部、黑龙江北部等地最长连续干旱日数在150 d以下外,全国其余大部地区在150 d以上,其中河北南部、宁夏大部、新疆北部和西部、云南中部和东南部、雷州半岛、海南南部等地在210 d以上。

|

图 5 1961—2015年中国最长连续中旱及以上干旱日数空间分布(单位:d) Fig. 5 Distribution of maximum dry spells over China during 1961-2015 (unit: d) |

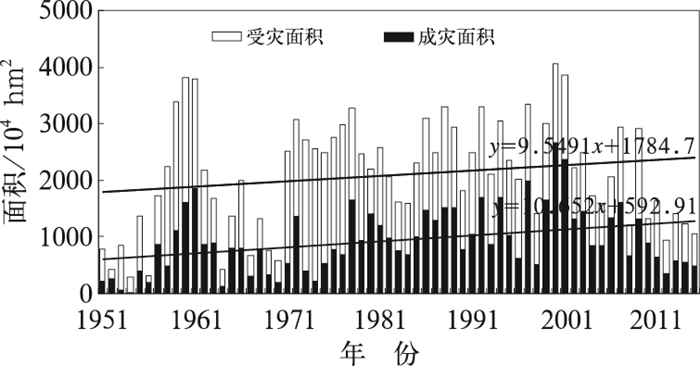

干旱灾害是对我国农业生产影响最严重的气象灾害之一,农业干旱与气象干旱既有联系又有区别。从某种程度上讲,农业干旱是气象干旱的进一步发展。反映农业干旱的最好指标是农业受灾面积、成灾面积以及农业受旱率等农业干旱灾情指标(赵海燕等,2010;张强等,2015a;2015b)。1951—2015年,中国农作物因旱受灾面积和成灾面积均呈增加趋势,线性增加趋势分别为95.5×104和106.5×104 hm2·(10 a)-1(图 6)。其中,2000年农作物因旱受灾面积和成灾面积均为最大,分别达4054×104和2678×104 hm2,2000年的严重干旱导致全国粮食减产5996×104 t,占当年粮食总产量的13.0%(邱海军等,2013);1954年农作物因旱受灾面积和成灾面积均为最小,分别为298.8×104和25.9×104 hm2。从年代际平均来看(表 4),20世纪50年代、60年代以及2011—2015年,中国因旱受灾面积相对较小,分别为1519.3×104、1447×104和1252.5×104 hm2,而20世纪70年代至21世纪前10年,中国因旱受灾面积基本都在2000×104 hm2以上,年代际平均依次为2698.7×104、2376.9×104、2714.7×104和2235.9×104 hm2;20世纪50、60、70年代以及2011—2015年,中国年因旱成灾面积相对较小,平均分别为531.7×104、704.7×104、853.9×104和531.2×104 hm2,20世纪80年代至21世纪前10年,中国年因旱成灾面积基本都在1000×104 hm2以上,年代际平均分别为1129.4×104、1384.3×104和1269.4×104 hm2。

|

图 6 1951—2015年中国农作物因旱受灾面积及成灾面积变化 Fig. 6 Time series of the drought affected areas and damaged areas in China from 1951 to 2015 |

|

|

表 4 中国干旱受灾和成灾面积年代际平均(单位:104 hm2) Table 4 Decadal drought affected areas and damaged areas in China (unit: 104 hm2) |

我国干旱受灾面积和成灾面积的这种变化趋势与我国干旱日数的增加趋势是基本一致的,但是我国幅员辽阔,不同地区农作物分布和生长周期差异明显。农作物因旱受灾面积及成灾面积不仅与干旱本身有关,更与当地的农业分布特征密切相关。所以不同地区或不同年份,即使遭受同样的干旱灾害,农作物受灾及成灾情况也会大不相同,这也是造成我国历年干旱日数(图 3)与农作物受灾面积及成灾面积(图 6)差异较大的一个主要原因。

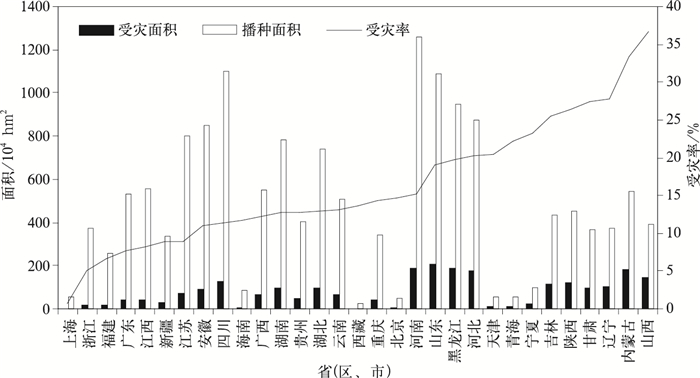

从全国31个省(区、市)1981—2010年30年平均情况看(图 7),山东省年均农作物受旱面积最大,超过200×104 hm2,黑龙江、河南、内蒙古、河北、山西、四川、陕西、吉林、辽宁和甘肃10省(区)在100×104~200×104 hm2,其余省(区、市)年均农作物受旱面积在100×104 hm2以下。但是,我国各省(区、市)国土面积差异很大,农作物的播种面积相差更大,以农作物受旱面积占播种面积的百分率来代表当地的农业受旱率,分析干旱对各地农业生产的影响。从全国31个省(区、市)1981—2010年30年平均农作物干旱受灾率来看,山西、内蒙古、辽宁、甘肃、陕西、吉林、宁夏、青海、天津、河北10省(区、市)在20%以上,其中山西最高,达36.7%,黑龙江、山东、河南、北京、重庆、西藏、云南、湖北、贵州、湖南、广西、海南、四川、安徽14个省(区、市)在10%~20%,其余7个省(区、市)在10%以下,其中上海最小,不足1%。由此可以看出,农业受旱率较高的地区主要分布在华北、东北、西北地区东部等地,这些地区同时也是我国气象干旱较为严重的地区;而气象干旱相对较轻的长江中下游地区,农业受旱率也相对较小。

|

图 7 1981—2010年中国各省(区、市)平均受旱面积、农作物播种面积及干旱受灾率 Fig. 7 Annual drought affected areas, drought damaged areas and drought disaster rate for 31 provinces of China |

(1) 华北、黄淮、西北东部、东北西部、华南西部、西南大部以及内蒙古等地是我国干旱的多发区,其中华北大部、黄淮东北部以及陕西北部、甘肃河东大部、宁夏等地年干旱日数在60 d以上;长江中下游、华南东部、西北中部、东北东部等地干旱日数相对较少。全国最长连续干旱日数,除长江中下游、东北东南部及四川盆地东部、青海南部等地在150 d以下外,全国其余大部地区在150 d以上,其中河北南部、宁夏大部、新疆北部和西部、云南中南部、海南南部等地在210 d以上。

(2) 中国不同地区干旱的季节性特征差异明显,其中东北和华北地区干旱主要出现在春末和夏、秋季节;西北地区东部干旱主要发生在春末夏初;长江中下游地区主要出现在盛夏和秋季;华南地区的干旱主要出现在秋、冬季节;西南地区多出现在冬、春季节。

(3) 1961—2015年,中国平均年干旱日数总体呈增加趋势,线性变化趋势为0.8 d·(10 a)-1。其中甘肃东南部、宁夏、陕西、山西南部、河南西部、湖北西北部、贵州中西部、云南中西部等地增加速率为3~8 d·(10 a)-1,部分地区超过8 d·(10 a)-1,但西北中西部、东北中东部、江南大部、华南大部及青藏高原中西部、内蒙古中西部等地年干旱日数呈减少趋势。

(4) 1951—2015年,中国农作物因旱受灾和成灾面积与年干旱日数一样,总体呈增加趋势,但近年来又有减少趋势,20世纪80年代至21世纪前10年,中国年平均因旱受灾面积和成灾面积分别在2000×104 hm2和1000×104 hm2以上;农作物因旱受灾及成灾面积不仅与干旱本身有关,更与当地的农业分布特征密切相关,所以我国历年干旱日数与农作物受灾及成灾面积并不完全一致。从全国各地农作物干旱受灾率来看,华北、东北、西北东部等地相对较高,而长江中下游地区相对较低,与气象干旱日数的空间分布特点基本一致。

(5) 虽然气象干旱综合指数MCI较以前的CI指数得到了较大改进,能更好地反映各地的实际干旱,并在全国气象干旱监测、评估和服务业务中发挥了重要作用,但是MCI考虑的主要是气象因子,对农业、水文以及社会经济等方面反映不够,在行业服务中还需要进一步改进。

安莉娟, 任福民, 李韵婕, 等, 2014. 近50年华北区域性气象干旱事件的特征分析[J]. 气象, 40(9): 1097-1105. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.09.007 |

黄会平, 2010. 1949—2007年全国干旱灾害特征、成因及减灾对策[J]. 干旱区资源与环境, 24(11): 94-98. |

蒋薇, 张祖强, 刘芸芸, 2016. 21世纪以来西南地区干季降水与西太平洋副热带高压年代际变化的关系[J]. 气象, 42(11): 1336-1341. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2016.11.005 |

李奇临, 范广洲, 周定文, 等, 2016. 综合气象干旱指数在西南地区的修正[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 41(1): 138-146. |

李维京, 左金清, 宋艳玲, 等, 2015. 气候变暖背景下我国南方旱涝灾害时空格局变化[J]. 气象, 41(3): 261-271. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2015.03.001 |

刘莉红, 翟盘茂, 郑祖光, 2008. 中国北方夏半年最长连续无降水日数的变化特征[J]. 气象学报, 66(3): 474-477. DOI:10.11676/qxxb2008.044 |

刘巍巍, 安顺清, 刘庚山, 等, 2004. 帕默尔旱度模式的进一步修正[J]. 应用气象学报, 15(2): 207-216. |

马柱国, 符淙斌, 2006. 1951—2004年中国北方干旱化的基本事实[J]. 科学通报, 51(20): 2429-2439. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2006.20.016 |

邱海军, 曹明明, 王彦民, 等, 2013. 近60年中国农作物干旱灾情变化的趋势性和周期性研究[J]. 第四纪研究, 33(6): 1183-1190. |

王素萍, 张存杰, 李耀辉, 等, 2014. 基于标准化降水指数的1960—2011年中国不同时间尺度干旱特征[J]. 中国沙漠, 34(3): 827-834. DOI:10.7522/j.issn.1000-694X.2013.00382 |

王文, 许志丽, 蔡晓军, 等, 2016. 基于PDSI的长江中下游地区干旱分布特征[J]. 高原气象, 35(3): 693-707. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2015.00011 |

王越, 江志红, 张强, 等, 2007. 基于Palmer湿润指数的旱涝指标研究[J]. 南京气象学院学报, 30(3): 383-389. |

王志伟, 翟盘茂, 2003. 中国北方近50年干旱变化特征[J]. 地理学报, 58. |

魏淑秋, 1985. 农业气象统计[M]. 福州: 福建科学技术出版社.

|

杨丽慧, 高建芸, 苏汝波, 等, 2012. 改进的综合气象干旱指数在福建省的适用性分析[J]. 中国农业气象, 33(4): 603-608. |

杨帅, 于志岗, 苏筠, 2014. 中国气象干旱的空间格局特征(1951—2011)[J]. 干旱区资源与环境, 28(10): 54-60. |

张存杰, 谢金南, 李栋梁, 等, 2002. 东亚季风对西北地区干旱气候的影响[J]. 高原气象, 21(2): 193-198. |

张强, 韩兰英, 郝小翠, 等, 2015a. 气候变化对中国农业旱灾损失率的影响及其南北区域差异性[J]. 气象学报, 73(6): 1092-1103. |

张强, 姚玉璧, 李耀辉, 等, 2015b. 中国西北地区干旱气象灾害监测预警与减灾技术研究进展及其展望[J]. 地球科学进展, 30(2): 196-213. |

张玉静, 王春乙, 张继权, 2015. 基于SPEI指数的华北冬麦区干旱时空分布特征分析[J]. 生态学报, 35(21): 7097-7107. |

赵海燕, 张强, 高歌, 等, 2010. 中国1951—2007年农业干旱的特征分析[J]. 自然灾害学报, 19(4): 201-206. |

赵海燕, 高歌, 张培群, 等, 2011. 综合气象干旱指数修正及在西南地区的适用性[J]. 应用气象学报, 22(6): 698-705. DOI:10.11898/1001-7313.20110607 |

赵一磊, 任福民, 李栋梁, 等, 2013. 基于有效降水干旱指数的改进研究[J]. 气象, 39(5): 600-607. |

中国气象局, 2007. 中国灾害性天气气候图集(1961—2006年)[M]. 北京: 气象出版社.

|

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 2006. GB/T 20481-2006气象干旱等级[S]. 北京: 中国标准出版社.

|

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 2017. GB/T 20481-2017气象干旱等级[S]. 中国标准出版社.

|

邹旭恺, 任国玉, 张强, 2010. 基于综合气象干旱指数的中国干旱变化趋势研究[J]. 气候与环境研究, 15(4): 371-378. |

邹旭恺, 张强, 2008. 近半个世纪我国干旱变化的初步研究[J]. 应用气象学报, 19(6): 679-687. DOI:10.11898/1001-7313.20080607 |

Cook B I, Miller R L, Seager R, 2009. Amplification of the North American "Dust Bowl" drought through human-induced land degradation[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 106(13): 4997-5001. DOI:10.1073/pnas.0810200106 |

Schubert S D, Suarez M J, Pegion P J, et al, 2004. On the cause of the 1930s dust bowl[J]. Science, 303(5665): 1855-1859. DOI:10.1126/science.1095048 |

2017, Vol. 43

2017, Vol. 43