云是发生在地球大气对流层中的一种天气现象,是地球上庞大水循环过程中的有形结果,它作为气候系统的重要组成部分和地气系统中各种动力、热力过程共同作用的产物,一直以来维系着气候系统水分循环、辐射和热量的收支平衡,是影响气候变化的关键因素。研究指出(Harrison et al,1990),云量的多寡影响着地气系统接收的短波辐射和放出的长波辐射。它通过改变辐射路径上的吸收、反射截面对地表与大气的能量平衡产生影响,进而对局地和全球的气候增暖或降温起到决定性作用(范蕙君和胡治波,1987;陈桂英和李小泉,1991;王帅辉等,2010;徐兴奎,2012)。因此,在众多云要素中对云量分布及变化的研究就显得尤为重要。

已有研究表明,季风是热带和副热带地区地面风及其对应降水的季节性反转现象(Forster et al,2010),我国地处欧亚大陆东部,位于世界最大季风区之一——亚洲季风区内,而东亚夏季风系统作为亚洲季风的重要分支,其组成包括热带夏季风和东亚副热带夏季风两种不同性质的季风(Zhu et al,1986)。由于夏季风北边界处存在的气候不稳定性和生态脆弱性(丁一汇和王守荣,2001),导致的季风边缘带内自然条件差、干旱等气象灾害频繁发生,对我国国民经济和人民生产生活造成了一定的威胁。因此,对东亚副热带夏季风北边缘异常特征的研究具有重要意义。

东亚副热带夏季风并不能覆盖我国所有区域,其影响边界斜贯我国东北—西南地区,处于半干旱半湿润区(李栋梁和吕兰芝,2002;李栋梁等,2013b;赵威等,2016;李维京等,2015),于是将副热带夏季风所能到达的最北位置定义为东亚副热带夏季风北边缘。史正涛(1996)采用年降水量200~450 mm(或500 mm)的区域定义了我国季风边缘带的范围,并给出了大致位置。Qian et al(2002)利用7天滑动平均的5 mm日降水量等雨量线推进的最北位置定义了东亚夏季风的北边缘线。研究表明(汤绪等,2006),降水场、比湿场、风场、水汽输送场所描述的东亚夏季风边缘带位置基本一致。富元海和刘宣飞(2007)通过计算得到的水分需要量和湿润度指数定义了-20和0的湿润指数等值线分别为季风边缘区的上、下边界线。胡豪然和钱维宏(2007)综合了降水、风场和假相当位温三个要素,定义了表征东亚夏季风北边缘标准。黄菲等(2009)则以农业生产和作物生长角度为出发点,采用过程透雨量(20 mm)标准定义4—10月出现连续6次过程透雨量作为东亚夏季风北边缘,并且证明这一指标可以很好地反映边缘带的雨季特点。因大尺度的夏季风环流调控着东亚季风区夏季降水的大气层结稳定条件和水汽输送条件,而必要的上升运动和丰富的水汽输送正是云形成的有利条件,所以用云量来表征东亚夏季风的进退是合理的。朱乾根等(1994)早就认为总云量带可以指示季风的前缘,用季风前缘的低纬和北半球中纬两条总云量带的活动揭示了1988年季风进退的年循环过程。寇雄伟等(2016)分别定义了标准降水指数和两类云指数,在候时间尺度上通过分析两者的相关性研究了东亚夏季风活动与不同类型云的对应关系。

总体来看,前人多采用湿润度和降水指数来表征东亚夏季风的北边缘,而用云参数描述东亚夏季风北边缘的研究尚少,且仅有的研究只揭示了某一特定年伴随季风进退的总云量活动过程,或是从东亚夏季风的整体考虑其与不同云状的关系,对于云量分布与东亚副热带夏季风北边缘变化的关系还不是很清楚,特别是从气候学角度对其的研究较少。因此,本文分析了近36年我国云量的时空变化特征,揭示了特征云量带与东亚副热带夏季风北边缘带的联系,探讨了夏季风边缘区的云水气候变化。

1 资料和方法选用国家气象信息中心和国家气候中心提供的全国549个台站1980—2015年日平均总云量(简称云量)和逐日降水资料。同时选用美国气象环境预报中心/国家大气研究中心提供的NCEP/DOE-2月平均和逐日再分析资料(包括温度场、相对湿度场、地面气压场、风场),垂直方向12个标准气压层(1000~100 hPa),水平分辨率为2.5°×2.5°。

本研究中采用年际变率来描述月平均云量在年际尺度上的变化量,表示为方差与平均值的比,用百分数表示。对序列长度为n的变量x,其年际变率可以表示为:

参考黄菲等(2009)的方法,将一次过程降水量满足连续降水(中间没有无雨日)、达到透雨量标准(20 mm)这两个条件的降水量称为过程透雨量,全年4—10月出现连续6次及以上过程透雨量的区域定义为东亚夏季风区,用6次过程透雨量来表示夏季风北边缘。若两次连续透雨过程之间满足不超过轻度干旱(表 1)的无旱标准,则将前一次透雨过程的开始时间定义为夏季风爆发(或到达)时间,最后一次透雨结束的时间定义为夏季风结束时间。

|

|

表 1 国家轻度干旱评估标准(单位:d) Table 1 National assessment standard for mild drought (unit:d) |

在资料处理过程中,剔除了降水及云量资料中缺测日数大于等于总日数5%的站点,对于缺测日数少于总日数5%的站点选用与该站降水、云量序列相关最高的邻近测站建立一元线性回归模型进行插补,最后得到资料较为完整的549站。本文采用cressman插值、线性倾向估计、经验正交函数分析和合成分析等方法。

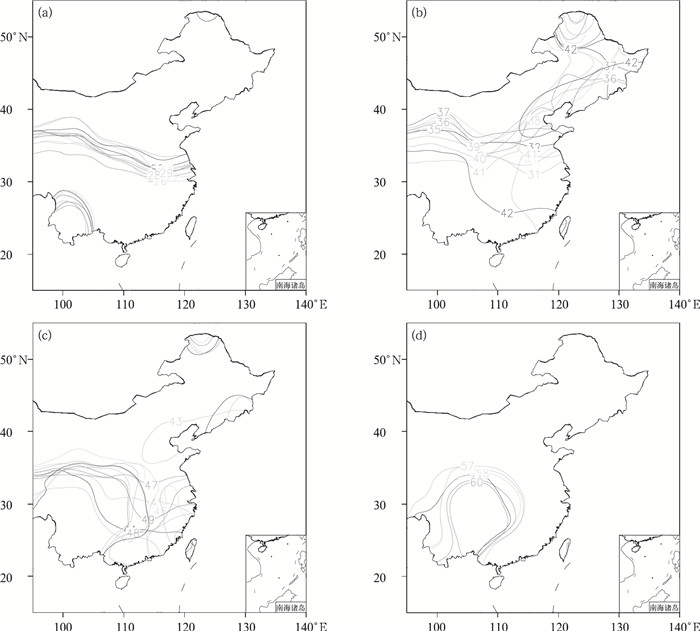

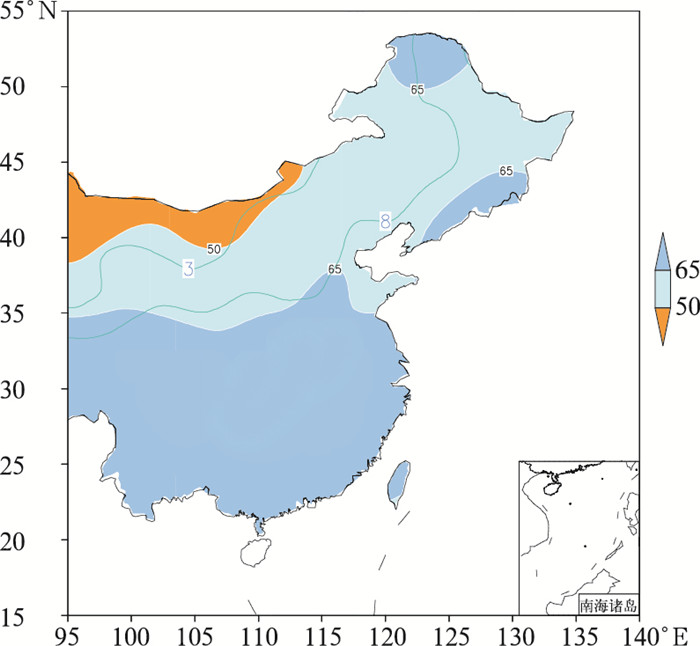

2 我国云量的分布及变化特征 2.1 云量的气候态分布及其年际变率根据1980年1月至2015年12月我国549个站点日平均云量的时间序列,分析近36年各月平均云量及其年际变率的分布特征。整体来看,我国月平均云量呈现出南多北少、从东南向西北逐渐减小的分布特征,春季西北地区云量大于东北地区,夏季云量则是东北地区大于西北地区,各月云量的分布存在一定差异,这种差异主要表现为云量大值区的逐月移动。12月到次年2月(冬季),云量大值区向东南方向延伸,范围逐渐向我国华中、华南地区扩大,大值中心范围也随之逐渐向东南方向扩张,到达贵州、广西及湖南的西南部。此外,新疆、青海的云量也有所增多,东北地区的云量则增多不明显(图略)。3—5月(春季),全国范围云量进一步增多,其中北方较南方增多明显,大值区则继续向西北方向扩张且逐步形成一条斜贯我国西北—东南区域的云量大值带,其值达到55%及以上。如图 1a所示,伴随着4月上旬副热带夏季风的爆发和推进位置逐渐北抬,50%和65%云量线呈西北—东南走向。云量小值区位于新疆北部、内蒙古东部、东北、西藏及云南南部,云量最低仅有40%(狮泉河站32.5°N、80.08°E)。4—5月(图 1a, 1b)副热带夏季风到达地区的云量年际变率较小,说明在夏季风推进初期云量分布较为稳定。6—7月云量大值区的范围扩张到全年最大(图 1c, 1d),我国南方大部分地区云量达到65%以上,北方地区的云量值也都达到40%以上。8月(图 1e),云量大值区西移收缩,北方云量逐渐减小,与春季不同的是,我国夏季云量大值带转换为东北—西南向,在7、8月最为明显。特别是50%~65%云量带的位置与东亚副热带夏季风北边缘带具有相似的分布特征。夏季云量小值区位于新疆、青海及甘肃北部。同时可以看到,6—8月受夏季风影响区域的云量年际变率有所增大,特别是黄淮、江南地区增大明显,说明该地区夏季云量年际波动较大。9—11月(秋季),云量在全国范围内减少,其中北方减少大于南方,50%及65%云量特征线也随副热带夏季风的消退逐渐南移,云量大值区向东移动且范围缩小,最后稳定在川渝地区及贵州北部。

|

图 1 1980—2015年我国4—9月平均云量及其年际变率的分布 (等值线为月平均云量,单位:%;填色为云量的年际变率,单位:%) Fig. 1 Distribution of monthly mean cloud cover from April to September and its interannual variation in China during 1980-2015 (Contour is the monthly mean cloud cover, unit: %; shaded area is the interannual variation, unit:%) |

从我国各月平均总云量的气候态分布看到,云量分布的变化具有一定的连续性,主要表现为总云量大值区范围的增减和位置的移动。此外,各地年均和季均云量的分布情况也不是一成不变的,存在着一定的年际、年代际变率。通过对我国年平均和季平均云量气候倾向率的分析发现(图 2),近36年来,我国北方绝大部分地区年均云量呈增加趋势(图 2a),而广大南方地区则呈减少趋势,南、北方云量的变化趋势差异明显。其中,北方云量增多的大值区位于新疆西南部和华北中东部,每10年云量可增加4%左右,只有在新疆东北部、内蒙古东北部局部有小幅的减少;相比之下,南方云量的减少趋势则不明显,减少的大值区位于青藏高原中东部,气候倾向率仅为-2 %·(10 a)-1。总体来看,近36年我国南、北方云量的增减趋势相反,大致以黄河流域为北增南减的分界线,同时注意到在副热带夏季风北边缘带区域内云量呈增加趋势,从一定程度上说明了这一区域内的气候可能正趋向湿润。

|

图 2 1980—2015年我国云量年平均(a)、春(b)、夏(c)、秋(d)、冬(e)气候倾向率的分布 (填色表示云量的气候倾向率,单位:%·(10 a)-1, 标记等值线区域已通过0.10显著性水平检验) Fig. 2 Distribution of annual mean (a), spring (b), summer (c), autumn (d), winter (e) climate tendency rate of cloud cover in China during 1980-2015 (Shaded area is the climate tendency rate of cloud cover, unit: %·(10 a)-1, the areas marked with contour lines are over the 0.10 significance level) |

进一步从春、夏、秋、冬四个季节对我国云量气候倾向率进行分析,可以看到,春季(图 2b)我国大部分地区云量呈减小趋势,其中高原地区减小趋势明显,达到-2 %·(10 a)-1以上。西北部分地区和东北地区云量呈增加趋势,但增多幅度较小。夏(图 2c)、秋(图 2d)两季云量的气候倾向率分布情况相似,具有与年均云量倾向率类似的分布形势,即北方云量增多、南方云量减少,并且在夏季风北边缘带中部(105°~120°E),云量皆有不同程度的增多。分别来看,夏季,在新疆西南部和华北地区中东部云量增多较显著,东北地区北部、新疆北部的云量则有减少的趋势,即北方云量的增多趋势在空间上是不均匀的。秋季,北方云量的增加趋势在整体上较夏季更显著,特别是东北地区云量在秋季表现为增多的趋势。冬季(图 2e)是四个季节中云量增多最为显著的季节,除高原南部外我国几乎所有地区的云量都呈增多趋势,且大部分地区的气候倾向率超过了2 %·(10 a)-1,在新疆的西北、西南和华北地区中东部,增速则超过了4 %·(10 a)-1。

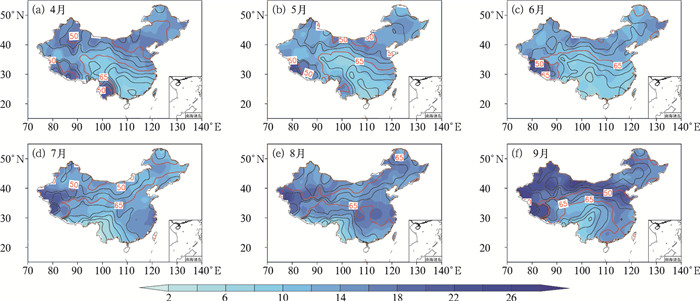

2.3 云量的时空变化及对应的我国降水特征为进一步研究我国总云量的时空分布特征,特别是副热带夏季风北边缘带总云量的时空变化特征,采用EOF方法对我国近36年的年平均云量进行分解。从分解结果看,第一载荷向量场占解释总方差的25%,除西南地区中西部外,中国大部分地区为一致的正值(图 3a),且大部分测站的载荷向量均通过0.05的显著性水平检验,这反映了全国云量随时间变化整体偏多(少)的一致性。最大正值中心位于长江中下游至河套一带,载荷向量值超过0.7,该中心同时也处于副热带夏季风北边缘带的中部区域(105°~115°E),表明这一带是云量变化最敏感的区域。第一模态的时间序列(图 3b)具有明显的年际和年代际变化,结合载荷向量场的分布,可知在20世纪80年代我国云量大体是偏多的且随时间呈增加的趋势,20世纪80年代末开始转变为减少的趋势,在90年代和21世纪初都是偏少的,其变化趋势在1997年达到一个极小值后又趋于增多。值得注意的是近十几年我国云量呈十分迅速且显著的增长趋势,这种明显的年代际变化可能与全球气候变暖的趋缓有关,是后续研究中值得关注的。其中典型的云量偏多年有:1989、2010、2011、2014和2015年;典型的云量偏少年有:1992、1995、1997、2004和2013年。这一模态下夏季风北边缘带区域内的云量变化特征与前人通过湿润指数与降水标准化距平等指标得到的北边缘带变化特征是基本一致的(富元海和刘宣飞,2007;黄菲等,2009)。

|

图 3 1980—2015年我国年均总云量EOF第一(a, b)、第二(c, d)、第三(e, f)载荷向量空间模态(a, c, e)及其对应的时间系数(b, d, f) (图 3a, 3c和3e已通过North检验,标记等值线区域已通过0.05显著性水平检验) Fig. 3 The first (a, b), second (c, d), third (e, f) loading eigenvalues (a, c, e) and the corresponding temporal coefficients (b, d, f) of the annual mean total cloud cover in China during 1980-2015 (All of these three distribution patterns have passed the North test; the areas marked with contour lines are over the 0.05 significance level in Figs. 3a, 3c, 3e) |

第二模态的空间分布(图 3c)表现为我国南方与北方的云量呈反位相变化,方差贡献为18%,其中最大正值中心位于高原西部和江南、华南地区,最大负值中心位于新疆中西部、华北地区中部。第二模态对应的时间序列(图 3d)反映出20世纪80—90年代我国云量北方少南方多,21世纪初云量北方多南方少,云量南北反相变化的转折出现在2002、2003年,这与2003年后南方地区区域性或全域性干旱强度增加是一致的(黄晚华等,2010)。我国云量异常北少南多的年份有:1981、1982、1989和1997年;异常的北多南少年有:2003、2004、2009和2013年。第三模态的方差贡献为10%,载荷向量在空间上(图 3e)表现为中国东北、华中和华南地区的三极分布,正值中心位于四川盆地及其东北部,负值中心则位于华南和东北东部。结合第三模态对应的时间序列(图 3f)来看,这种南北少(多)中部多(少)的分布型存在着显著的年代际变化,即20世纪80年代我国云量南北少中部多,90年代呈相反分布,21世纪00年代与20世纪80年代分布相似,2010—2015年我国云量又呈中间少南北多的分布形势。综合来看,前两个模态都揭示了21世纪初我国北方地区云量由减少到增多的转折,副热带夏季风北边缘带斜跨此区域,因此边缘带上云量也有着同样的变化形势,第三模态与前两模态的不同主要体现在它反映出北边缘带东北部和西南部反相的变化特征。以上三个模态的累计解释方差贡献达到53%,且已通过North检验。

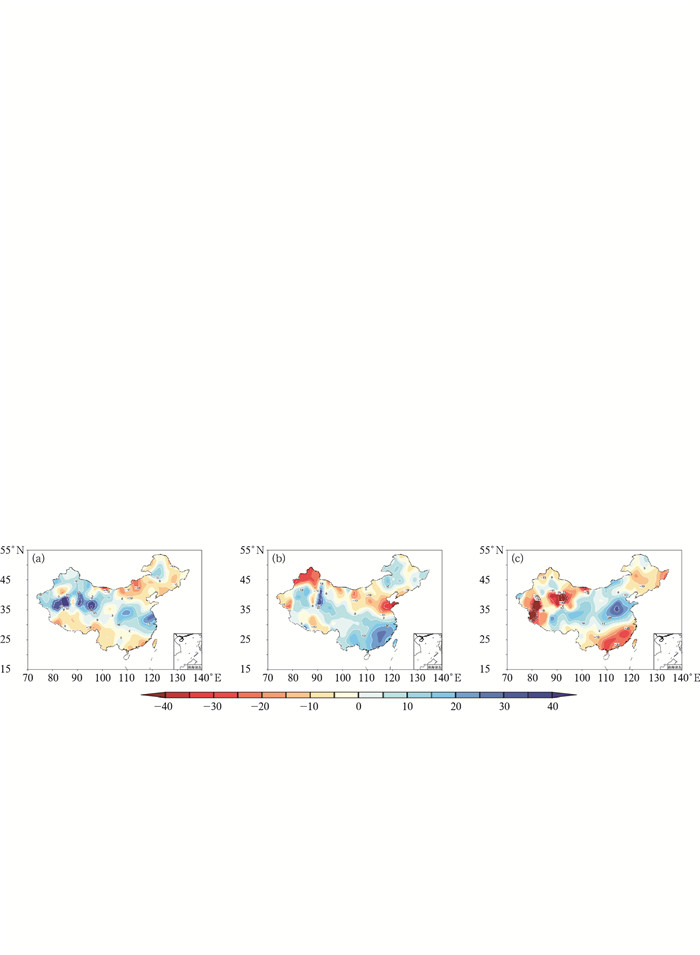

以上研究将我国近36年年均云量的变化特征分为三种模态:全区一致型、南北反相型和南北少(多)中间多(少)型。由于云量和降水存在着一定的对应关系,所以接下来从降水的角度来验证这种分型的合理性。从每一个模态对应的时间序列中选取5个偏多(少)年对我国年降水进行差值合成分析,可以看到:云量变化的第一模态对应的我国降水型(图 4a)为西北及黄河中下游以南、长江中下游以北地区降水偏多,而内蒙古中西部、东北地区大部及长江以南地区降水偏少,这种分布特征与云量变化的第一模态是较为一致的。第二模态(图 4b)对应的我国降水特征为东北大部分地区、新疆南部及长江以南地区降水偏多,华北地区东部、新疆北部降水偏少,除东北及新疆中南部地区外,整体上呈现南多北少的分布特征。第三模态(图 4c)对应的降水特征为我国中部地区降水偏多,而南、北两端及新疆南部、青藏高原西部降水偏少,除新疆南部地区外,我国其他地区的降水特征与云量变化的第三模态分布特征也是一致的。这说明,近36年来我国年均云量变化的三种模态与降水型有较好的对应关系,把我国近36年年均云量的变化特征分为以上三种型是合理的。

|

图 4 1980—2015年我国云量变化三种模态对应的年降水距平百分率分布(单位:%) (a)第一模态, (b)第二模态, (c)第三模态 Fig. 4 The distribution of corresponding departure of annual precipitation of the three patterns of cloud variation in China during 1980-2015 (unit: %) (a) the first pattern, (b) the second pattern, (c) the third pattern |

通过以上对我国云量分布及变化特征的分析发现,云量大值带与东亚副热带夏季风北边缘带存在着一定的对应关系,因此有必要进一步探究近36年副热带夏季风北边缘带与我国7—8月平均云量的分布。采用黄菲等(2009)的方法,取平均过程透雨量3和8次分别表示夏季风边缘带的北界和南界(图 5),可以看到近36年副热带夏季风北边缘带斜跨我国干旱半干旱区,呈东北—西南偏西走向,较1951—2009年平均位置(李栋梁等,2013a)略有不同,具体表现为东北地区西部边缘带南界位置偏西,西北地区东部及西南地区北部南、北界位置皆偏北。但边缘带的经向宽度特征仍表现为110°E以西宽度较窄,以东宽度较宽。研究还表明,多年7—8月平均的50%~65%云量带也呈东北—西南偏西走向,斜贯我国干旱半干旱区,100°E以东除阴山山脉、太行山北段与大兴安岭北段的小部分地区外,这条云量带几乎完整覆盖了副热带夏季风北边缘带所在区域。100°E以西,此云量带较夏季风北边缘带位置偏北,可能是由于青藏高原东北部巴颜喀拉山脉和祁连山脉的地形抬升作用使得云量增多所致。

|

图 5 1980—2015年副热带夏季风北边缘带(3次透雨线与8次透雨线之间的区域)与7—8月平均50%~65%总云量带分布 Fig. 5 Distribution of the north boundary belt of subtropical summer monsoon (area between 3 times and 8 times soaking rainfall line) and the monthly mean 50%-65% total cloud cover belt of July to August during 1980-2015 |

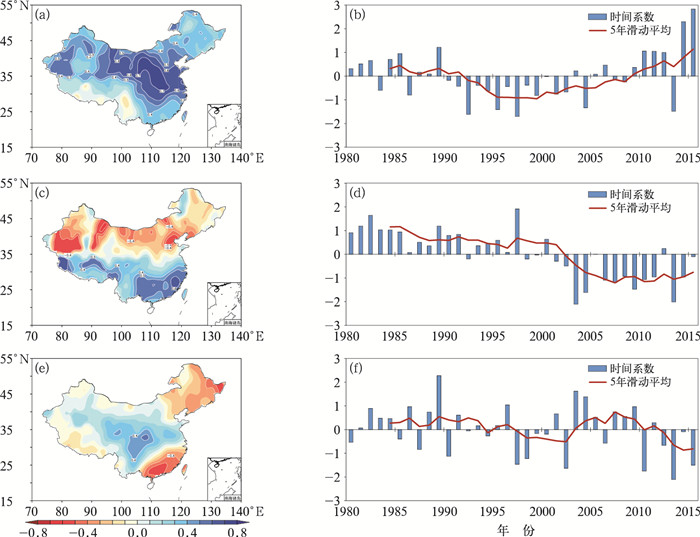

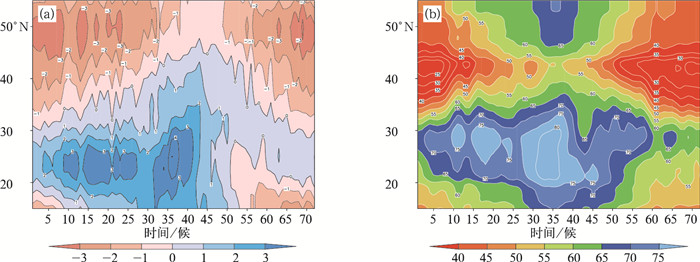

明确了我国多年7—8月平均50%~65%总云量带与夏季风北边缘带存在一定的对应关系,下一步就来探究两者的逐候推进过程。一般地说,季风是指近地面层冬夏盛行风向接近相反且气候特征明显不同的现象,主要表现为冬季盛行东北风,夏季盛行西南风,且冬夏期间干湿分明。因此,风向(特别是经向风)的反转自然是东亚副热带夏季风开始和结束时间的主要标志(图 6a)。副热带南风的北脊线作为南、北风的分界线从15候开始显著向北推进,且南风的覆盖范围也逐渐向赤道及中纬地区扩张,35候左右,南风的北脊线到达较北位置(约43°N),并在此缓慢的继续北移,于43候到达最北位置(约45°N)。同时,南风的覆盖范围也在进一步的扩大,占据了整个热带、副热带地区。南风大值区的中心范围也有所扩张,中心风速超过了4 m·s-1。45候之后,南风的北脊线逐渐南退,南风覆盖范围也逐渐收缩,57候左右回到平均位置。

|

图 6 1980—2015年气候平均副热带(100°~120°E平均)850 hPa经向风(a, 单位:m·s-1, 等值线为经向风风速,蓝色表示南风,橘色表示北风)和总云量(b, 单位:%, 等值线为云量)的逐候演变 Fig. 6 Pentad evolution of subtropical climatological mean (averaged from 100° to 120°E) 850 hPa meridional wind (a, unit: m·s-1; contour line for the meridional wind speed, blue area for the south wind while orange area for the north wind in the shaded graph) and total cloud cover (b, unit: %; contour line for the total cloud cover) during 1980-2015 |

伴随着副热带南风的逐候演变,云量大值区也存在着逐候的经向移动(图 6b)。从15候开始,夏季风边缘带特征云量带(50%~65%)显著北移且南北宽度增大,云量大值区的中心范围也明显扩大。从32候开始,50%~65%云量带稳定在中纬(约45°N)并与中高纬的云量大值区融合,同时伴随着南风带来的丰富暖湿空气,低纬的云量大值区范围继续扩大,中心云量值大于80%。45候开始,50%~65%云量大值区开始显著向南退缩。由此可见,云量分布特别是50%云量线的变化形式与副热带南风的扩张、收缩在时间和空间上具有一致性,向北推进的南风分量会在一定程度上导致总云量大值区的北上和云量的增加。同时也看到,从42候开始,南风分量大值区(≥2 m·s-1)范围显著南缩,同时云量大值区(≥65%)的范围也随之南移,但45候之后云量大值区的北边界又向北移至平均位置(约33°N)且到第60候始终维持在30°N左右,其原因可能是在较弱的南风分量下纬向风分量带来的水汽或其他致云因子使得云量位移具有一定时间的滞后性。通常情况下,夏季风带来的暖湿空气提供辐合上升的动力条件,云量增加形成降水,而凝结潜热的释放又提供了热力条件,两者起到相互促进的作用。但是在有些年份,夏季风虽较强但缺乏中高纬南下冷空气的配合,云量和降水较少,没有释放凝结潜热的热力条件,可能导致夏季风北边缘位置偏南。

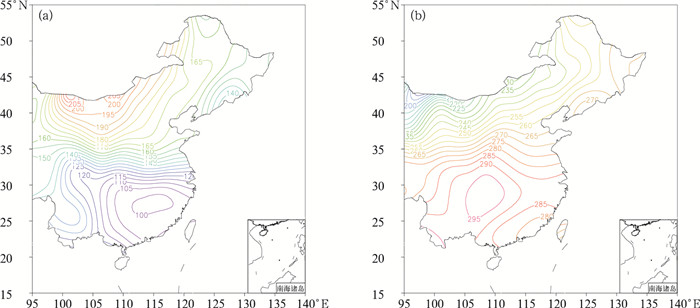

3.3 夏季风北边缘与特征云量线的进退以上通过副热带夏季风的经向风分量(南风的北脊线)与云量的逐候演变过程说明了两者随时间推进与撤退的一致性,但风向的季节性反转只能大致推测季风过程的时间,还需结合降水指标进一步研究夏季风的进退及其对应云量特征的推进及演变过程。从近36年夏季风北边缘的逐日推进(图 7a)和撤退(图 7b)过程可以看到,东亚副热带夏季风平均于4月上旬在我国江南地区爆发,随后逐渐向西、向北推进,等值线呈西北—东南走向。6月中旬以前,边缘线向西推进的速度较快,向北推进较慢。之后继续向北移动,大约于6月下旬开始呈东北—西南走向(到达北边缘带南界),然后向西北方向推进,于7月中旬到达边缘带北界并在此停留约一个月,8月中旬左右开始向东南方向撤退,9月下旬离开边缘带的南界。与推进过程不同的是,撤退过程较快,云贵高原的东北部受夏季风影响结束得最晚,结束时间为10月下旬,即华西秋雨(罗霄等,2013)。与1951—2009年夏季风的进退过程比较而言,近36年夏季风的平均爆发时间略早(约5 d)且位置集中,相比前者的同时推进,近36年夏季风向西、向北两边的推进速度有了显著的差异(西快北慢)。此外,夏季风到达边缘带南、北界的时间也较前者早(约10~15 d)。而夏季风的撤退时间则变化不大,因此总体来看夏季风完全影响北边缘带的时间即停留阶段在近年来有所增加(约15~20 d)。

|

图 7 1980—2015年副热带夏季风北边缘气候平均的(a)推进和(b)撤退过程(单位:d) Fig. 7 The advance (a) and retreat (b) process (unit: d) of climatological mean north boundary of subtropical summer monsoon during 1980-2015 |

伴随着副热带夏季风北边缘的推进和撤退,云量线也有着相似的进退过程。从50%云量线气候平均的逐候演变看到(图 8),从19候(4月上旬)开始,50%云量特征线分别位于云南与华北、东北地区,考虑到与夏季风北边缘的相关性和特征线移动的连续性,这里主要分析云量在华北、东北地区的推进形势。云量特征线先略向东北方向移动,随后逐渐向东西向演变。从25候开始,50%云量特征线在内蒙古中西部与国界线之间南北摆动,于40候逐渐形成东北—西南偏西的分布形势,这与夏季风北边缘到达北界的时间一致,并一直维持到48候(与北边缘离开北界的时间一致),期间缓慢地向东南方向移动。49—54候,50%云量线逐渐向南撤退,并于59候由东—西转为西北—东南向,最终(10月下旬)云量大值区收缩到华中、云贵高原及江南地区。

|

图 8 1980—2015年气候平均50%总云量线的逐候演变过程(单位:候) (a) 19—30候, (b) 31—42候, (c) 43—54候, (d) 55—60候 Fig. 8 Pentad evolution process of climatological mean 50% total cloud cover line during 1980-2015(unit:pentad) (a) 19-30 pentad, (b) 31-42 pentad, (c) 43-54 pentad, (d) 55-60 pentad |

作为东亚副热带夏季风北边缘带南界的特征云量,65%云量线的进退也随时间有着类似的演变过程(图 9)。从19候(4月上旬)开始,65%云量线在我国略呈西北—东南向分布,且随着时间逐渐有小幅的北抬,但因其北抬过程中存在南北摆动,所以直到30候云量线的位置北移不大。30候以后,特征线继续向东北方向移动,并于36候在110°E以东初步形成了东北—西南的分布形势,这与夏季风到达边缘带南界的时间相符。37—48候65%云量线的移动路径则稍复杂,大体来看,44候以前,特征线基本保持着斜贯我国半干旱区的分布形势,这说明在95°E以东夏季风带来的云量大值区(云量>65%)覆盖了特征线以南的我国大部分地区。与夏季风北边缘相同的是,65%云量线的撤退也比推进过程迅速且东部的撤退速度大于西部,48候特征线西部已退到甘肃、陕西南部,东部则更为偏南。49—60候,65%云量线逐渐向西南方向移动,范围进一步缩小,最后(10月下旬)形成一个围绕着重庆、贵州、广西的包络线。由此可见,65%云量线与夏季风北边缘同样是从我国江南地区开始北进、发展,最后向南退缩到云贵高原的东北部。

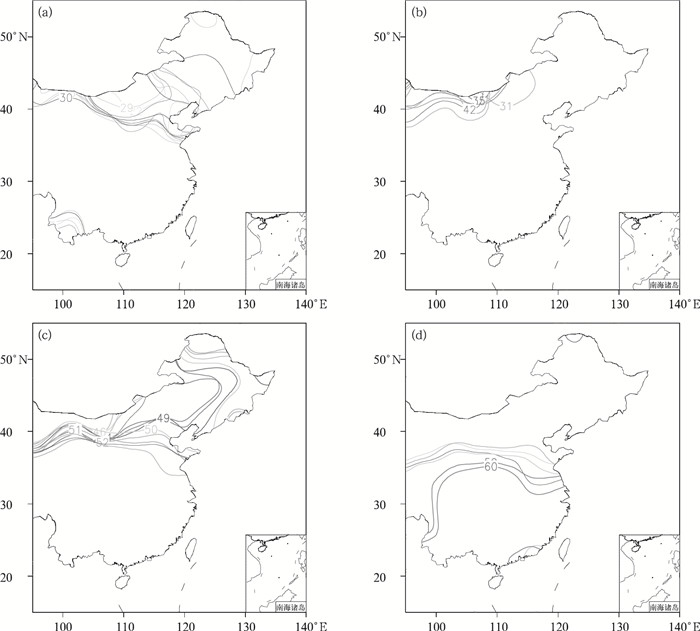

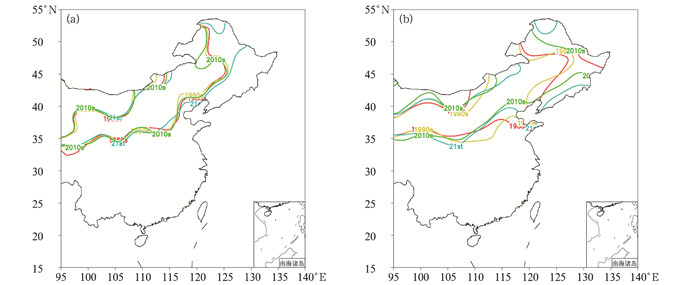

3.4 夏季风北边缘带区域的气候变化特征上述研究指出,由多年7—8月平均分布得到的特征云量线存在与季风北边缘一致的进退过程,这种一致性不仅体现在时间上,同时也表现为地理位移的同步性。副热带夏季风北边缘带的北界和南界分别代表一段时间内北边缘到达的最北和最南位置,因此边缘带的宽度并不是一成不变的,它存在着明显的年际和年代际变化,而这种变化同时也对边缘带所在区域甚至更大范围的气候冷暖和干湿变化产生影响。从副热带夏季风北边缘带年代际的位置变化(图 10a)可以看到,不同经度上边缘带的宽度不同并且年代际变化的情况也存在差异。整体来看,110°E以西边缘带的南、北界变化皆不明显,110°E以东南、北界的波动较显著。分别来看,边缘带北界位置的年代际变化不大,北边缘带的宽度变化主要表现为南界的南北波动。20世纪80—90年代,边缘带范围略有增大,在115°E边缘带最宽处达到了约10个纬距,21世纪初边缘带范围开始缩小,特别是115°E上的南北边界都体现出较明显的向内收缩,2010—2015年北边缘带宽度则继续减小。由于边缘带宽度的变化主要体现为南界位置的变化,而南界代表着夏季风北边缘在一段时间内到达的最南位置,故边缘带宽度的增大意味着夏季风推进的位置偏南,夏季风带来的暖湿空气到达的位置偏南,边缘带所在区域气候干旱化加重,反之边缘带的气候变湿润。可见对于副热带夏季风北边缘带所在的半干旱半湿润区,21世纪初是由干旱向湿润转变的一个显著转折点。伴随着边缘带位置的年代际变化,其对应的50%~65%云量带位置也存在着相应的摆动(图 10b),与夏季风北边缘带一致的是,特征云量带宽度的变化也主要表现为65%云量线(南界)的移动,50%云量线(北界)则相对稳定,且两条特征云量线在110°E以东的摆动幅度明显大于西部。20世纪80—90年代,云量带宽度增加,最宽处南北界间距离达到了约8个纬距。21世纪开始,两条云量线间宽度显著减小,特别是110°~120°E这一范围内减小最为明显,115°E处宽度减小达到5个纬距,且这一经度上65%云量线与用透雨指标表征的边缘带南界的显著北抬是同步的。2010—2015年,云量带宽度继续缩小,65%云量线较21世纪初位置略偏北但位移不明显。因此,从特征云量带宽度的年代际变化也可以看到,1980—2015年,我国干旱半干旱区经历了干旱-湿润的转变,这种转变无论是从时间、空间的特征上来看都与夏季风北边缘带的变化特征是相符的,且两者转变的时间都在21世纪初期,这也与前文得到我国云量时空变化特征是一致的。

|

图 10 1980—2015年副热带夏季风北边缘带(a)及其特征总云量带(b)位置的年代际变化 (红色表示20世纪80年代,黄色表示20世纪90年代,蓝色表示21世纪00年代,绿色表示21世纪10年代) Fig. 10 Decadal location variation of the north boudary belt of subtropical summer monsoon (a) and its characteristic total cloud cover belt (b) during 1980-2015 (Red lines represent 1980s, yellow lines represent 1990s, blue lines represent 2000s, green lines represent 2010s) |

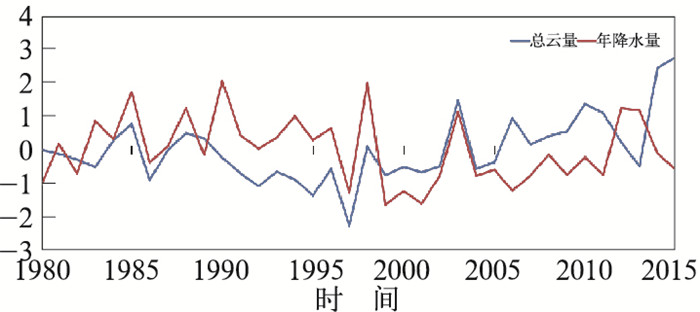

为进一步分析副热带夏季风北边缘带的气候在1980—2015年的年际变化特征,选取夏季风北边缘带内的96个气象台站,对其云量和年降水量进行区域平均,得到两者的逐年变化(图 11)。从年降水量的变化可以看到,20世纪80—90年代夏季风北边缘带的降水是波动减少的,80年代降水量略微增多,为4 mm·(10 a)-1,而在90年代降水量减小则十分明显,达到了-8 mm·(10 a)-1。21世纪初至今,降水量显著增多,气候倾向率约为4 mm·(10 a)-1,边缘带内气候逐渐趋于湿润。与此同时,北边缘带的云量也有相似的变化特征,表现为20世纪80—90年代云量显著减少,达到-1.5 %·(10 a)-1,21世纪初云量迎来由减少到增多的转折,2000—2015年边缘带内云量的倾向率达到3.4 %·(10 a)-1,说明边缘带气候开始由干旱转为湿润,特别是2010—2015年云量的增多趋势则更为显著,达7.0 %· (10 a)-1,以上结果皆通过0.10显著性水平检验。这说明云量的增(减)确实从侧面反映了气候的湿润(干旱)变化。因此可以得到,在近36年中夏季风北边缘带内云量和降水的变化特征是一致的,皆表现为边缘带内气候经历了由干旱到湿润的转变,转折时间大致为21世纪初期,进一步验证了前文的结论,同时也与前人对夏季风边缘带区域干湿变化特征的研究结论基本一致(陈烈庭,1999;李红梅等,2008;施雅风等,2003;张庆云,1999;张庆云等,2003;赵红岩等,2012;翟颖佳等,2016)。

|

图 11 1980—2015年副热带夏季风北边缘带内区域平均云量和年降水量的逐年变化 (已做标准化距平) Fig. 11 Annual variation of regional mean cloud cover and annual precipitation in the north boundary belt of subtropical summer monsoon during 1980-2015 (normalized anomaly) |

本文分析了近36年我国总云量的分布及年际变率、气候倾向和时空变化特征及其与副热带夏季风北边缘带的关系、两者随时间的进退过程以及年际、年代际变化特征,得到以下结论:

(1) 1980—2015年我国月平均总云量呈现出南多北少、从东南向西北逐渐减小的分布特征,春季西北地区的总云量大于东北地区,夏季东北地区大于西北地区,总云量的逐月演变主要表现为大值区的范围变化及其纬向移动。副热带夏季风推进初期4—5月总云量分布较为稳定,6—8月受夏季风影响区域云量的年际波动增大。

(2) 近36年我国年均总云量呈北方增多、南方减少的气候趋势,且增多显著,减少趋势相对较小。夏、秋两季云量的变化趋势与年均气候趋势的分布相似,冬季我国云量的增加最为显著。总云量的时空变化特征可分为三种模态:全区一致型、南北反相型和南北少(多)中间多(少)型,其对应的时间序列皆存在显著的年际和年代际变化特征。

(3) 总云量大值区(云量>50%)与副热带南风北脊线的逐候经向移动在时间和空间上存在很好的一致性,近36年平均副热带夏季风北边缘带的北、南界分别与7—8月平均50%、65%总云量线位置相符,且两者在时间和空间上具有一致的进退特征。

(4) 副热带夏季风北边缘带与7—8月平均50%~65%特征总云量带位置存在相同的年代际变化特征,即20世纪80—90年代,边缘带(特征云量带)范围增大,边缘带内降水量减少,我国干旱半干旱地区趋于干旱,21世纪以来特别是2010年以后边缘带(特征云量带)范围减小,边缘带内云量增多,降水量增多,此区域气候趋于湿润。

本文主要就近36年副热带夏季风北边缘带与我国总云量的关系进行分析,得到了表征夏季风北边缘带南北界的特征总云量线,讨论了两者的进退特征、位置的年代际变化以及夏季风北边缘带内的气候变化特征。但总云量的分布还在一定程度上与日照、蒸发、太阳黑子、大气凝结核等其他因子有关,且现今对总云量的观测仍存在一定的不确定性,因此两者的精确关系尚待进一步深入探究。

致谢:感谢国家气象信息中心和国家气候中心提供的全国549个台站1980—2015年日平均总云量、降水量及美国气象环境预报中心和美国国家大气研究中心(NCEP/NCAR)的再分析资料。

陈桂英, 李小泉, 1991. 北半球云量的空间分布和季节变化特征[J]. 气象, 17(2): 3-8. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1991.02.001 |

陈烈庭, 1999. 华北各区夏季降水年际和年代际变化的地域性特征[J]. 高原气象, 18(4): 477-485. |

丁一汇, 王守荣, 2001. 中国西北地区气候与生态环境概论[M]. 北京: 气象出版社, 111-112.

|

范蕙君, 胡治波, 1987. 90°E~170°W热带地区云量的低频变化[J]. 气象, 13(4): 7-11. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1987.04.002 |

富元海, 刘宣飞, 2007. 中国北方季风边缘区边界位置的年代际变化[J]. 南京气象学院学报, 30(1): 94-100. |

胡豪然, 钱维宏, 2007. 东亚夏季风北边缘的确认[J]. 自然科学进展, 17(1): 57-65. |

黄菲, 李栋梁, 汤绪, 等, 2009. 用过程透雨量确定的东亚夏季风北边缘特征[J]. 应用气象学报, 20(5): 530-537. DOI:10.11898/1001-7313.20090503 |

黄晚华, 杨晓光, 李茂松, 等, 2010. 基于标准化降水指数的中国南方季节性干旱近58a演变特征[J]. 农业工程学报, 26(7): 50-59. |

寇雄伟, 李昀英, 方乐锌, 等, 2016. 东亚夏季风活动与不同类型云的相关性研究[J]. 大气科学, 40(3): 463-475. |

李栋梁, 吕兰芝, 2002. 中国农牧交错带的气候特征与演变[J]. 中国沙漠, 22(5): 483-488. |

李栋梁, 邵鹏程, 王慧, 2013a. 1951—2009年东亚副热带夏季风北边缘位置的地域特征[J]. 中国沙漠, 33(5): 1511-1519. |

李栋梁, 邵鹏程, 王慧, 等, 2013b. 中国东亚副热带夏季风北边缘带研究进展[J]. 高原气象, 32(1): 305-314. |

李红梅, 周天军, 宇如聪, 2008. 近四十年我国东部盛夏日降水特性变化分析[J]. 大气科学, 32(2): 358-370. |

李维京, 左金清, 宋艳玲, 等, 2015. 气候变暖背景下我国南方旱涝灾害时空格局变化[J]. 气象, 41(3): 261-271. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2015.03.001 |

罗霄, 李栋梁, 王慧, 2013. 华西秋雨演变的新特征及其对大气环流的响应[J]. 高原气象, 32(4): 1019-1031. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00018 |

施雅风, 沈永平, 李栋梁, 等, 2003. 中国西北气候由暖干向暖湿转型的特征和趋势探讨[J]. 第四纪研究, 23(2): 152-164. |

史正涛, 1996. 中国季风边缘带自然灾害的区域特征[J]. 干旱区资源与环境, 10(4): 1-7. |

汤绪, 钱维宏, 梁萍, 2006. 东亚夏季风边缘带的气候特征[J]. 高原气象, 25(3): 375-381. |

王帅辉, 韩志刚, 姚志刚, 2010. 基于CloudSat和ISCCP资料的中国及周边地区云量分布的对比分析[J]. 大气科学, 34(4): 767-779. |

向华, 张峰, 江静, 等, 2014. 利用CFSR资料分析近30年全球云量分布及变化[J]. 气象, 40(5): 555-561. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.05.005 |

徐兴奎, 2012. 中国区域总云量和低云量分布变化[J]. 气象, 38(1): 90-95. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.01.010 |

张庆云, 1999. 1880年以来华北降水及水资源的变化[J]. 高原气象, 18(4): 486-495. |

张庆云, 卫捷, 陶诗言, 2003. 近50年华北干旱的年代际和年际变化及大气环流特征[J]. 气候与环境研究, 8(3): 307-318. |

赵红岩, 王有恒, 王兴, 等, 2012. 1961—2008年中国西北东部旱涝异常分布及干旱变化特征[J]. 干旱区地理, 35(4): 552-558. |

赵威, 韦志刚, 郑志远, 等, 2016. 1964—2013年中国北方农牧交错带温度和降水时空演变特征[J]. 高原气象, 35(4): 979-988. |

翟颖佳, 李耀辉, 徐影, 2016. RCPs情景下中国北方地区干旱气候变化特征[J]. 高原气象, 35(1): 94-106. |

朱乾根, 杨松, 肖稳安, 1994. 总云量资料所揭示的东亚经度上季风之进退及低频振荡特征[J]. 南京气象学院学报, 17(4): 405-410. |

Forster P, Ramaswamy V, Artaxo P, et al, 2010. Changes in atmospheric constituents and in radiative forcing[C]//Solomon S, Qin D, Manning M, et al. Climate Change 2007: the Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK: Cambridge University Press: 129-234.

|

Harrison E F, Minnis P, Barkstrom B R, et al, 1990. Seasonal variation of cloud radiative forcing derived from the earth radiation budget experiment[J]. J Geophys Res, 95(D11): 18687-18703. DOI:10.1029/JD095iD11p18687 |

Qian W, Kang H S, Lee D K, 2002. Distribution of seasonal rainfall in the East Asian monsoon region[J]. Theor Appl Climatol, 73(3): 151-168. |

Zhu Q G, He J H, Wang P X, 1986. A study of circulation differences between East-Asian and Indian summer monsoons with their interaction[J]. Adv Atom Sci, 3(3): 466-477. |

2018, Vol. 44

2018, Vol. 44