IPCC第五次评估报告(IPCC,2013)指出,近130多年来,由于人类活动和自然因素综合影响,全球地表平均温度升高了0.85℃。受全球变暖影响,大气不稳定性增加,更多陆地地区出现强降水事件的数量可能已增加。我国降水极端性也在增加,1961—2015年全国平均雨日数每10年减少2 d,暴雨站日数每10年增加4.2%(中国气象局气候变化中心,2016)。研究表明,中国西部和长江中下游极端降水事件发生频率增加,华北减少,而且这些地区的极端降水与总降水变化趋势一致(Zhai et al,2005;Qian and Lin, 2005;曾颖婷和陆尔,2015;任正果等,2014)。我国极端强降水量或暴雨降水量在总降水量中的比重有所增加,极端强降水或暴雨级别的降水强度也增强(翟盘茂和潘晓华,2003;罗玉等,2015),群发性暴雨也普遍呈增多增强趋势(Tu et al, 2011),长江流域年降水量增加主要是因为降水强度的加大和极端强降水事件的增多(翟盘茂等,2007),西部地区年降水量的增加是降水频率和平均降水强度共同增加的结果(严中伟和杨赤,2000)。李建等(2013)分析了极端小时降水量,发现华南沿海阈值最高,长江中下游地区北部、四川盆地西部、华北地区东部次之,云南中西部、华北西部和东北西部阈值相对更低,最小值出现在我国西部地区。董旭光等(2017)发现山东历年各站平均小时极端降水量、频次和强度均呈不显著的增多增强趋势。

受超强厄尔尼诺影响(Wang and Yan, 2011),2016年我国天气气候形势复杂, 华南入汛早,汛期长江中下游和华北洪涝灾害并发。本文利用最新观测数据,分析了2016年汛期我国降水的极端特征,并与1998年典型洪涝灾害进行对比。

1 资料和方法本文所用历史资料来自中国气象局国家气象业务内网(http://idata.cma/)提供的中国地面基本气象要素日值数据集(V3.0)和中国国家级地面气象站逐小时降水数据集(V2.0)。实时资料来自国家气候中心气候基础数据环境的逐日和逐小时降水。由于建站时间不同,资料长度不一,且还存在部分缺测,因此选取了1961年以来资料长度在30年以上的站点共2341个气象站进行统计分析。

单站极端事件标准采用气象行业标准《极端降水监测指标》(邹旭恺等,2015),选取气候标准期内每年日降水量的最大值和第二大值,取95百分位数作为极端日降水量阈值,超过阈值即为发生极端日降水量事件。气候极值是指1961年以来要素的最大值。暴雨过程识别方法是基于国家气候中心暴雨过程识别技术规范进行判别,该方法基于任福民等发展的OITREE方法改进形成(Ren et al,2012),首先将日降水量的≥50 mm的相邻站点(距离≤350 km)组成一个群组(≥20站),然后判断相邻两天群组中心点距离不超过1050 km确定过程是否连续,如果不连续则过程结束。

2 降水极端特征对比 2.1 降水总量极端特征对比2016年汛期(4—10月),中国区域平均降水量623.3 mm,比常年同期偏多15.4%,为1961年以来历史最多,其中江苏、安徽、福建、新疆等4省(区)平均降水量为历史同期最多,湖北、上海为历史同期次多。800 mm雨量线由淮河经秦岭至云南西北部,安徽黄山是降雨量最多的地方,达2962.4 mm;少于200 mm的区域主要位于内蒙古西部、甘肃西部、青海西北部、西藏西部和新疆除天山山区外的大部地区,新疆托克逊降水量最少,仅3.3 mm。

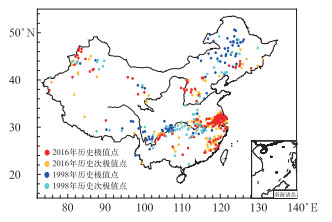

与常年同期相比,除东北地区西北部和内蒙古东北部、西北地区东南部、华南南部等地累积降水量偏少外,全国其余大部地区2016年汛期累积降水量偏多,其中长江中下游、华南东部、华北中西部、东北中部、新疆及甘肃西部、内蒙古西部、西藏西部等地偏多2成以上,特别是长江下游和新疆中部偏多5成以上,局部偏多1倍以上。全国共有140站汛期累积降水量突破1961年以来历史极大值,有112站出现历史次极大值,分布在长江中下游、华南东部、华北南部、东北中部和新疆西部等地。1998年汛期累积降水量出现历史极大值和次极大值分别仅有86和65站,主要出现在东北和长江中上游地区,2016年汛期降水量创历史极值站数偏多,而且范围更加集中,主要出现在华东地区(图 1)。

|

图 1 2016年和1998年汛期累积降水量创历史极值分布 Fig. 1 Distribution of historical precipitation extreme value in flood seasons of 2016 and 1998 |

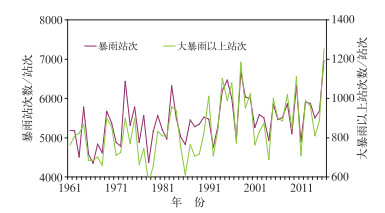

2016年汛期,全国共1762站出现6972站次暴雨,其中大暴雨以上1251站次,均为1961年以来最多(图 2)。共出现44次大范围暴雨过程,主要出现在我国中东部地区,东北、华北、黄淮、江淮、西南东部暴雨日数在1~5 d,长江中下游、华南等地5~15 d,局部地区超过15 d,其中安徽黄山共出现23 d暴雨,是全国暴雨日数最多的地区,广西东兴也达到18 d。

|

图 2 1961—2016年汛期全国暴雨站次数历年变化 Fig. 2 Interannual variation of torrential rain stations in China in flood season during 1961-2016 |

2016年汛期,有206 d都出现了1站以上暴雨,仅8 d没有出现暴雨,出现暴雨过程的天数达90 d,呈现“中间强、前后弱”的特征(图 3)。特别是6月28日至7月6日,长江中下游地区出现持续性暴雨过程,过程持续时间达9 d,广西东兴过程累积降水量910.6 mm;平均每天有90站出现暴雨,其中7月1日达161站,湖北麻城日降水量333.6 mm,是2016年中国地区最强暴雨过程。7月14—21日,长江中下游至华北地区出现大范围暴雨过程,其中7月20日暴雨范围达到297站,是单日暴雨范围最大的一天。与1998年相比,1998年6月12—27日暴雨过程持续了16 d,广东阳春6月24日最大日降水量398.0 mm,最大累积降水量1251.4 mm,比2016年暴雨过程更强。

|

图 3 2016年汛期全国暴雨站数及最大日降水量逐日变化 Fig. 3 Daily variation of torrential rain stations and maximum daily precipitation in China in the 2016 flood season |

2016年8月18日,受台风电母影响,海南临高日降水量达到501.8 mm,是当年全国最大日降水量。与历史上最大日降水量相比,有16年最大日降水量均超过2016年,特别是1975年8月7日河南上蔡日降水量达到755.1 mm,是我国大陆地区有准确观测的最大日降水量。

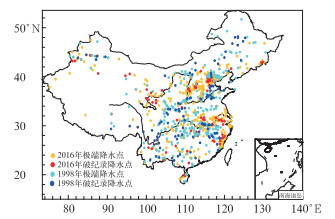

2.3 降水强度极端特征对比2016年汛期,中国中东部大部地区最大日降水量在50~200 mm,其中长江中下游和华北局部地区、海南西部等地超过200 mm,局部地区超过300 mm。全国共有417站出现极端日降水量,其中88站最大日降水量突破历史极值,主要分布在长江中下游地区、华北和西北等地(图 4)。与1998年相比,2016年出现极端日降水量的站数和极值日降水量站数均创1961年新高,分别比1998年偏多65站和16站(图 5);从空间分布来看,2016年主要位于华东和华北地区,而1998年主要集中在中部地区(图 4)。

|

图 4 同图 1,但为极端降水事件空间分布 Fig. 4 Same as Fig. 1, but for spatial distribution of extreme precipitation events |

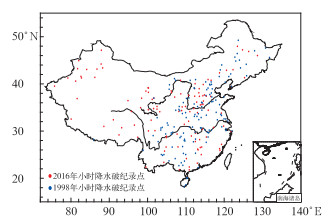

从小时降水量来看(图 6),2016年汛期最大小时降水量有355站超过50 mm,其中14站超过100 mm,广东信宜5月8日观测到小时降水量达到132.8 mm,是全国最大小时降水量。共有113站最大小时降水量突破历史极值,主要分布在江南、华北、西北东部和新疆西部等地。与1998年相比,2016年小时降水量突破极值站点数量偏多29站,小时降水强度较1998年偏强。在空间差异上,2016年破纪录小时降水主要在西部地区,而1998年则是东部地区更为突出。

|

图 6 2016年和1998年汛期破纪录小时降水量空间分布 Fig. 6 Spatial distribution of breaking-history record of hourly precipitation in flood seasons of 2016 and 1998 |

通过前面分析,本文主要结论如下:

(1) 2016年汛期全国平均降水量为1961年以来历史同期最多,共有140站累积降水量突破有较完整观测记录以来历史极大值,有112站出现历史次极大值,比1998年分别偏多54站和47站。1998年降水极值主要出现在东北和长江中上游地区,2016年主要出现在华东地区,而且范围更加集中。

(2) 2016年汛期全国共出现6972站次暴雨,其中大暴雨1251站次,均为1961年以来最多。44次大范围暴雨过程持续时间达90 d,总体呈现“中间强、两头弱”的特征,但2016年最强暴雨过程较1998年明显偏弱。

(3) 2016年汛期全国最大日降水量有417站出现极端事件,其中88站突破历史纪录,均创1961年以来新高;全国最大小时降水量共有113站突破历史极值,比1998年偏多29站。从空间分布来看,日降水量极端事件2016年主要位于华东和华北地区,1998年集中在中部地区;破纪录小时降水2016年主要在西部地区,而1998年东部地区更为突出。

董旭光, 顾伟宗, 曹洁, 等, 2017. 山东省汛期小时极端强降水分布和变化特征[J]. 气象, 43(8): 953-961. DOI:10.7519/j.issn.10000526.2017.08.006 |

李建, 宇如聪, 孙溦, 2013. 中国大陆地区小时极端降水阈值的计算与分析[J]. 暴雨灾害, 32(1): 11-16. |

罗玉, 范广洲, 周定文, 等, 2015. 西南地区极端降水变化趋势[J]. 气象科学, 35(5): 581-586. |

任正果, 张明军, 王圣杰, 等, 2014. 1961—2011年中国南方地区极端降水事件变化[J]. 地理学报, 69(5): 640-649. DOI:10.11821/dlxb201405007 |

严中伟, 杨赤, 2000. 近几十年中国极端气候变化格局[J]. 气候与环境研究, 5(3): 267-272. |

曾颖婷, 陆尔, 2015. 1961—2010年我国夏季总降水和极端降水的变化[J]. 气候变化研究进展, 11(2): 79-85. |

翟盘茂, 潘晓华, 2003. 中国北方近50年温度和降水极端事件变化[J]. 地理学报, 58(S1): 1-10. |

翟盘茂, 王志伟, 邹旭恺, 2007. 全国及主要流域极端气候事件变化[M]//任国玉. 气候变化与中国水资源. 北京: 气象出版社.

|

中国气象局气候变化中心, 2016. 中国气候变化监测公报(2015年)[M]. 北京: 科学出版社, 30.

|

邹旭恺, 高荣, 王遵娅, 等, 2015. QX/T 303—2015极端降水监测指标[S]. 北京: 气象出版社.

|

IPCC, 2013. Summary for policymakers[M]//Stocker T F, Qin D, Plattner G K, et al. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Cambridge: Cambridge University Press: 5.

|

Qian Weihong, Lin Xiang, 2005. Regional trends in recent precipitation indices in China[J]. Meteor Atmos Phys, 90(3-4): 193-207. DOI:10.1007/s00703-004-0101-z |

Ren Fumin, Cui Donglin, Gong Zhiqiang, et al, 2012. An objective identification technique for regional extreme events[J]. J Climate, 25(20): 7015-7027. DOI:10.1175/JCLI-D-11-00489.1 |

Tu Kai, Yan Zhongwei, Wang Yi, 2011. A spatial cluster analysis of heavy rains in China[J]. Atmos Ocea Sci Lett, 4(1): 36-40. DOI:10.1080/16742834.2011.11446897 |

Wang Yi, Yan Zhongwei, 2011. Changes of frequency of summer precipitation extremes over the Yangtze River in association with large-scale oceanic-atmospheric conditions[J]. Adv Atmos Sci, 28(5): 1118-1128. DOI:10.1007/s00376-010-0128-7 |

Zhai Panmao, Zhang Xuebin, Wan Hui, et al, 2005. Trends in total precipitation and frequency of daily precipitation extremes over China[J]. J Climate, 18(7): 1096-1108. DOI:10.1175/JCLI-3318.1 |

2018, Vol. 44

2018, Vol. 44