本文所用降水、气温等资料来自国家气象信息中心1951年以来国家级气象观测站(以下简称国家站)及2016年以来区域级气象观测站(以下简称区域站)的中国地面小时值数据。利用ERA5逐小时再分析资料(0.25°×0.25°)进行环流分析。全文所用时间均为北京时。

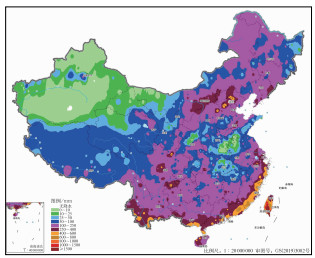

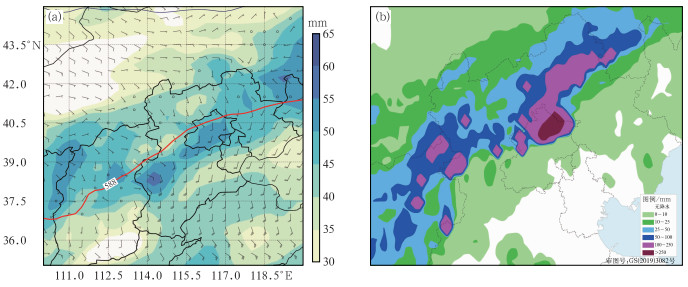

2 天气概况 2.1 降水2025年7月,全国平均降水量为115.5 mm,较常年同期(121.7 mm)偏少5.1 %(国家气候中心,2025)。从降水量空间分布看(图 1),主要降水区位于东北地区西部、华北、西北地区东部、黄淮东部、江淮大部、江汉西部、西南地区东部及南部、江南大部、华南地区等地,累计降水量超过100 mm。其中华北地区北部、东北地区南部、西南部分地区、江南沿海、华南沿海、海南岛西部以及台湾岛累计降水量达到250~400 mm;华北地区中部、西南地区东部、江南沿海、华南沿海、海南岛西北部和台湾岛大部累计降水量超过400 mm;台湾岛中部累计降水量超过1000 mm。此外,广东牛墩岛(427.4 mm)、河北阜平(382.8 mm)和河北易县(362.6 mm)等24个国家站的日降水量突破历史极值。

|

图 1 2025年7月全国降水量分布 Fig. 1 Distribution of precipitation over China in July 2025 |

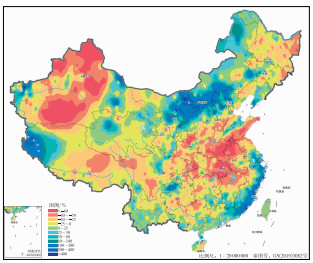

与常年同期相比,华北地区北部、东北地区南部、西北地区东部、西南地区东部及东南部沿海地区等地降水量偏多1~2倍,局地偏多2倍以上。东北地区东部、华北地区南部、西北地区西部、新疆大部、黄淮、江汉、江南地区西部、西南地区东部、海南岛东南部等地降水量偏少2~5成,局地偏少8成以上(图 2)。

|

图 2 2025年7月全国降水量距平百分率分布 Fig. 2 Distribution of precipitation anomaly percentage over China in July 2025 |

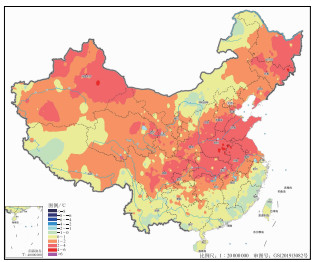

7月,全国平均气温为23.6℃,较常年同期(22.1℃)偏高1.5℃,为1961年以来历史同期最高(国家气候中心,2025)。从月平均气温距平空间分布看(图 3),内蒙古西部和东部、东北地区、华北大部、西北地区、黄淮、江淮、江汉、江南地区北部、新疆大部、西北地区、西藏东部和西南地区北部的气温偏高1~2℃,东北地区东部、华北南部、黄淮、江淮、江汉、新疆北部东部和南部、西南地区东部、西北地区东北部等地气温偏高2~4℃,局地偏高4℃以上。华北地区北部、西北地区西部、西南地区南部和华南大部的平均气温接近常年同期,其中内蒙古中部和东北部、西藏西部、西南地区西南部、江南东部和华南东部等地气温偏低0.5~1℃。

|

图 3 2025年7月全国平均气温距平分布 Fig. 3 Distribution of average temperature anomaly over China in July 2025 |

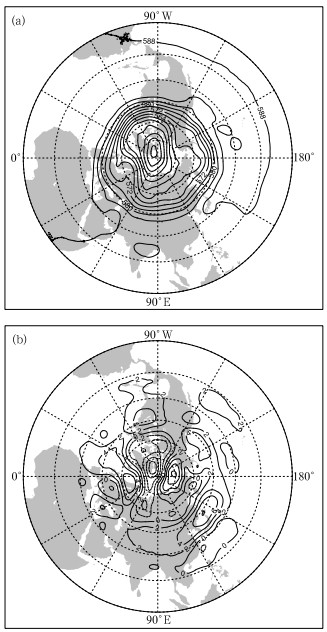

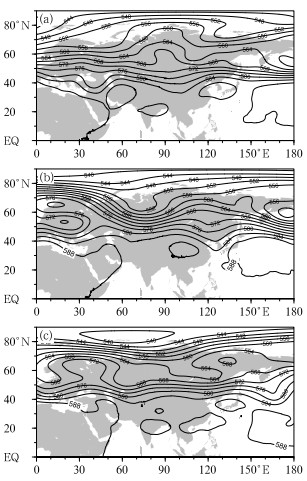

图 4为2025年7月北半球500 hPa平均位势高度场及距平场。如图 4a所示,7月北半球500 hPa极涡呈单极绕极分布,极涡中心位于北冰洋南部、格陵兰岛西北部和伊丽莎白女王群岛东北部的交界处。极涡中心强度距平为-8 dagpm(图 4b),较常年同期偏强。北半球中高纬环流呈“三槽三脊”型分布,70°E附近中高纬和90°E以东贝加尔湖存在高空槽。西西伯利亚平原至日本海峡为正距平控制,我国北方地区冷空气势力较弱,平均气温偏高。

|

图 4 2025年7月北半球500 hPa(a)平均位势高度场和(b)距平场(单位:dagpm) Fig. 4 (a) Average geopotential height and (b) its anomaly (unit: dagpm) at 500 hPa in the Northern Hemisphere in July 2025 |

在低纬地区,西太平洋副热带高压(以下简称副高)呈带状分布,强度较常年同期偏强。588 dagpm特征高度线北界位于48°N左右,较常年显著偏北,导致7月我国出现大范围高温天气,主要发生在新疆及内蒙古以南。同时,副高异常偏北对下旬华北极端降水天气过程的发生起到了关键作用。

3.2 环流演变与我国天气图 5为2025年7月欧亚大陆上旬、中旬和下旬的500 hPa平均位势高度场。上旬(图 5a),欧亚大陆中高纬大气环流呈“两槽两脊”分布,巴尔喀什湖以北和贝加尔湖为高空槽,我国华北至东北地区受高空脊控制。副高位于黄淮、江淮一带,与常年同期相比,副高位置显著偏北且强度偏强(图略)。2—6日,副高异常偏北与贝加尔湖深槽引发我国西北地区暴雨过程。副高外围西南暖湿气流导致华北、西北和东北地区出现雷暴大风和短时强降水等强对流天气过程。第4号台风“丹娜丝”在副高南侧生成,分别于7日和8日在台湾嘉义、浙江温州洞头和瑞安3次登陆,其残涡造成了江南中东部及华南等地持续性强降水。3—8日,受副高和大陆高压的共同影响,我国大部地区出现持续性高温,其中新疆大部、华北南部、黄淮、江汉、江南及西南地区东部等地最高气温超过40℃,全国共有13个国家站超过历史极大值。

|

图 5 2025年7月(a)上旬、(b)中旬、(c)下旬欧亚500 hPa平均位势高度场(单位:dagpm) Fig. 5 Average geopotential height (unit: dagpm) at 500 hPa over Eurasia in the (a) first, (b) second and (c) third dekads of July 2025 |

中旬(图 5b),欧亚大陆中高纬环流为“两槽一脊”型,高空槽位于乌拉尔山以东的西西伯利亚平原和我国东北至朝鲜半岛附近,脊区覆盖我国西北及内蒙古的中西部地区。我国东北地区至朝鲜半岛的高空槽活动促使副高分裂,副高西侧部分演变为大陆高压,控制我国中西部地区。受大陆高压及副高持续叠加影响,12—19日,大部地区出现持续性高温天气过程,其中,内蒙古西部、新疆东北部、华北西南部、西北地区东南部、江汉西部、西南地区东北部和江南地区西北部局地最高气温达40℃以上,全国共有29个国家站超过历史极大值。旬中期,第6号台风“韦帕”在菲律宾以东洋面生成,分别于20日和22日在我国广东台山、阳江和越南太平3次登陆;“韦帕”在南海活动期间与西南季风输送的充沛水汽相结合,形成庞大的台风云系,风雨影响范围广。华南、西南、江南等多地出现持续强降水,局部引发洪涝。旬后期,受东北冷涡和西风槽影响,华北和东北地区出现一次暴雨过程。副高北抬引导西南暖湿气流与高空槽相互作用,导致华北和东北地区在旬前期和旬后期分别出现两次强对流天气过程,以短时强降水和雷暴大风等天气为主。

下旬(图 5c),欧亚大陆中高纬大气环流为纬向型且多波动,主要浅槽位于贝加尔湖以东。我国中部地区位于高空脊区且受副高控制,华南位于季风槽内。旬前期,受副高及高空槽影响,我国华北、西北和东北地区出现两次强对流天气,第7号台风“范斯高”和第8号台风“竹节草”相继生成。旬中期,“范斯高”在东海消散,“竹节草”在台湾岛以东洋面减弱停编。受副高和大陆高压影响,全国大部地区再现持续性高温天气,过程持续至8月上旬。内蒙古西部、新疆中部、江汉西北部、西南地区东部局地最高气温达40℃以上,新疆托克逊站最高达47.8℃,全国共有9个国家站超过历史极大值。同期受副高异常北抬和高空槽影响,华北、内蒙古、东北等地出现极端降水天气。

4 主要降水过程 4.1 概况7月,我国共有6次较大范围暴雨过程(表 1)。其中,第6号台风“韦帕”沿海岸线移动,登陆次数多,并与西南季风相结合,形成的庞大云系致华南及浙闽等多地出现持续强降水。下旬,副高异常偏北、偏强,受“竹节草”外围北上水汽共同影响,华北地区出现一次极端暴雨事件,过程累计降水量大、影响范围广、暴雨落区集中、持续时间长、灾害影响重。下文将重点分析这两次过程。

|

|

表 1 2025年7月我国主要降水过程 Table 1 Major precipitation events in China in July 2025 |

2025年第6号台风“韦帕”于7月16日凌晨在菲律宾以东洋面生成,初期向西北方向移动,19日进入南海东北部海面,夜间加强为台风级,并向西移动。“韦帕”于20日17:50前后和20:15前后分别以台风级和强热带风暴级在广东台山和阳江两次登陆。登陆后强度有所减弱,21日进入北部湾后再度加强为强热带风暴,并于22日09:30前后在越南太平沿海第三次登陆,当日20:00停止编号。

“韦帕”所造成的降水影响范围广、累计降水量大。受其和西南季风共同影响,18—22日,江南东部、华南中南部和台湾等地出现极端降水(表 1)。过程期间最大6 h降水量303.5 mm(广东江门新会),最大24 h降水量548.5 mm(广东湛江徐闻);4个国家站日降水量突破月极值,2个国家站日降水量突破历史极值。

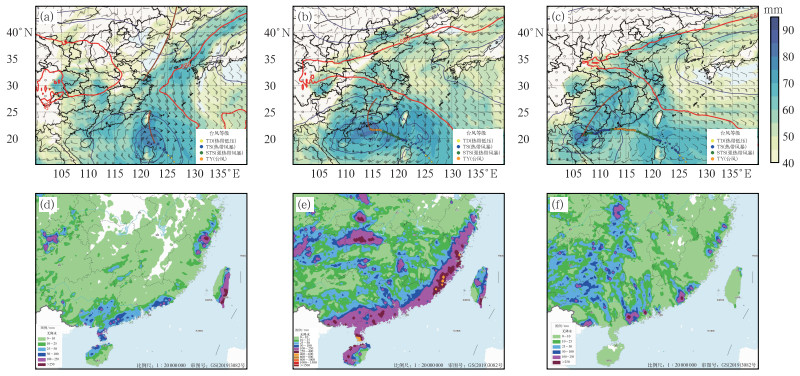

根据台风及降水演变特征,此次过程分为三个阶段。第一阶段为18日08:00至20日08:00,即“韦帕”登陆前。18日08:00至19日08:00,台风位于台湾岛南部,外围偏东气流受中央山脉地形阻挡抬升(孔铃涵和符娇兰,2024),导致台湾岛东侧出现296.5 mm的日降水量。浙江和上海受东亚大槽、副高外围西南暖湿气流及“韦帕”台风倒槽影响(图 6),累计降水量超过100 mm。19日,东亚大槽东移减弱,华东地区降水主体南移至浙江南部,日降水量最高达347.4 mm。台湾岛东侧仍受地形抬升作用的影响,日降水量超过250 mm。

|

图 6 2025年7月(a)18日08:00,(b)20日08:00,(c)22日08:00 500 hPa位势高度场(等值线,单位:dagpm)、850 hPa风场(风羽)、整层可降水量(填色)和(d)19日08:00至20日08:00,(e)20日08:00至22日08:00,(f)22日08:00至23日08:00区域站累计降水量 注:棕色线为台风倒槽,彩色点线为台风路径。 Fig. 6 The 500 hPa geopotential height (contour, unit: dagpm), 850 hPa wind (barb), vertially integrated precipitable water (colored) at (a) 08:00 BT 18, (b) 08:00 BT 20 and (c) 08:00 BT 22, and the accumulated precipitation at regional weather station at (d) 08:00 BT 19 to 08:00 BT 20, (e) 08:00 BT 20 to 08:00 BT 22, (f) 08:00 BT 22 to 08:00 BT 23 July 2025 |

第二阶段为20日08:00至22日08:00,“韦帕”先后登陆广东台山和阳江,强度减弱为强热带风暴并继续西行。华南沿海及海南岛大部受“韦帕”登陆影响,出现100 mm以上的累计降水量,其中在雷州半岛南侧与海南岛北侧出现250 mm以上的累计降水量。台湾岛东侧的偏东气流受地形阻挡影响,降水强度增加(符娇兰等,2023;张芳华等,2023),致使台湾东侧出现250 mm以上的强降水。台风外围气流的水汽输送,使得江南一带水汽条件充沛,整层可降水量达60 mm以上。在台风倒槽的叠加影响下,湖南中部和贵州西北部出现100 mm以上的累计降水量。

第三阶段为22日08:00至23日08:00,“韦帕”于越南太平第三次登陆后强度迅速减弱。其残涡东侧偏东气流盛行,与副高南侧的东北气流共同持续向华南及江南等地输送水汽,导致广东中西部及东部、广西、湖南西部、湖北西部、贵州大部等出现大范围持续性降水过程,日降水量超过50 mm,其中广东南部和东部局地超过250 mm。

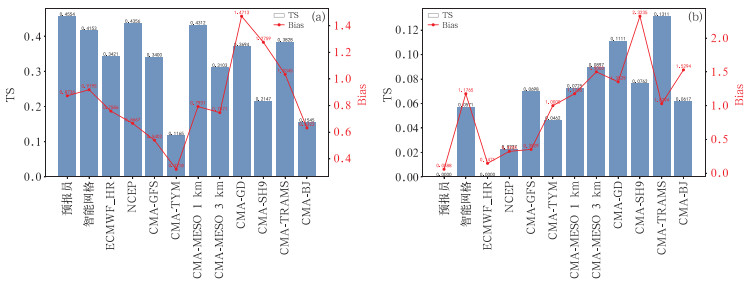

针对“韦帕”登陆后的降水过程,预报员在短期时效内对于华南及江南地区的降水落区把握较为准确,对广东及福建沿海100 mm以上量级的降水落区预报范围略小,CMA-MESO 1 km、CMA-MESO 3 km和CMA-GD等数值模式对于100 mm以上量级的降水落区预报更准确(图略)。在50 mm以上量级降水中,预报员的TS评分为0.4554,优于各家数值模式和客观方法(图 7a),但在22—23日,即“韦帕”登陆后,预报员对于50 mm以上量级降水的TS评分为0,低于绝大部分数值模式和客观方法(图 7b),表现出对暴雨落区的漏报,说明预报员对于台风主体造成的降水预报把握较大,但台风登陆后受复杂地形等因素影响降水发生异常变化(段晶晶等,2017),导致预报员对台风残涡引发的精细化降水的预报仍有不足,能力仍待提升。

|

图 7 2025年7月(a)21日08:00至22日08:00,(b)22日08:00至23日08:00预报员、各家数值模式及客观预报方法的24 h暴雨预报TS和Bias Fig. 7 The 24 h TS and Bias scores of torrential rain forecasts by forecasters, numerical models and objective forecast methods from (a) 08:00 BT 21 to 08:00 BT 22 and (b) 08:00 BT 22 to 08:00 BT 23 July 2025 |

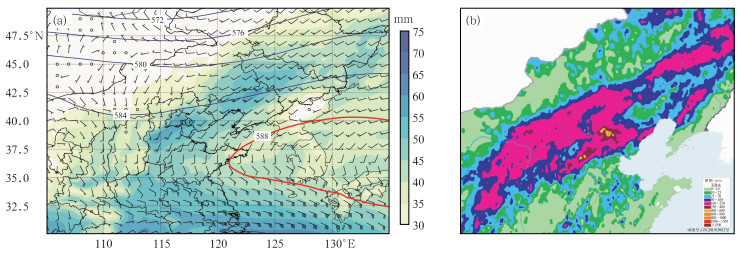

受副高和高空槽的共同影响,叠加太行山和燕山的地形抬升作用,7月23—29日,华北、内蒙古、东北地区等地出现极端暴雨过程(表 1,图 8b)。共有11个国家站日降水量突破历史极值,17个国家站日降水量突破月极值。受此次暴雨过程影响,内蒙古、河北、天津、北京等地10条河流发生有实测资料以来最大洪水,北京密云水库出现1959年建库以来最大入库流量;北京密云和河北阜平、滦平等地强降水引发洪水、泥石流和山体滑坡,造成重大人员伤亡(国家气候中心,2025)。

|

图 8 2025年7月23日08:00至30日08:00(a)500 hPa平均位势高度(等值线,单位:dagpm)、850 hPa平均风(风羽)和平均整层可降水量(填色), (b)区域站累计降水量 Fig. 8 (a) The 500 hPa average geopotential height (contour, unit: dagpm), 850 hPa average wind (barb) and average vertially integrated precipitable water (colored), and (b) the accumulated precipitation at regional weather stations from 08:00 BT 23 to 08:00 BT 30 July 2025 |

由图 8a可见,此过程华北地区位于中高纬平均短波槽前。23日08:00至27日08:00,副高北界维持在华北北部并有纬向浮动,副高偏北、偏西,副高南侧和西侧存在显著的偏东转偏南到西南暖湿气流,有充沛水汽来源,过程平均整层可降水量大于50 mm。较为稳定的大气环流形势和丰富的水汽条件有利于西北、华北和东北地区出现持续强降水。27日08:00至29日11:00,东北冷涡东移,高空槽过境,迫使副高东退,华北地区出现稳定性降水。

依据影响系统和降水配置关系,将此次强降水过程分为四个阶段。第一阶段为23日08:00至26日08:00。副高北界位于河北南部并逐渐北抬,其异常偏北、偏强且维持稳定,北界长时间覆盖华北。中纬度平直锋区不断有短波槽东移,有利于冷暖空气交汇于华北,导致河北兴隆、易县和阜平出现了250 mm以上的累计降水量(图略)。第二阶段(26日08:00至27日08:00)与第三阶段(27日08:00至28日14:00)期间,副高外围西南暖湿气流在有利地形强迫抬升作用下,在北京密云触发强对流天气并伴随局地强降水。第四阶段为28日14:00至29日11:00,主要受东北冷涡及高空槽影响,出现了稳定性降水。

在四个阶段中,第二阶段的环流配置与中尺度特征较为复杂,出现的极端降水对京津冀地区产生了极大影响。该阶段副高北界位于河北东北部(图 9a),大气整层可降水量超过60 mm,水汽条件充沛。副高南界位于33°N附近,其南侧存在台风“竹节草”,受台风外围偏东风与副高南缘偏东风共同影响,水汽向北输送并与西南暖湿气流汇合。偏南气流沿燕山地形强迫产生辐合抬升(李晓兰等,2025;Xia et al,2022),同时配合925 hPa山西中部至河北西北部一带存在的暖式切变线(图略), 在北京密云触发强对流。在上述系统的共同作用下,京津冀地区出现了极端强降水。从中尺度分析来看(图略),26日16:00—20:00,对流朝偏东方向移动,进入怀柔密云一带;26日20:00至27日02:00,对流主体在怀柔密云附近稳定少动,配合偏南风沿燕山山脉的地形辐合抬升作用,为对流触发提供了有利条件(吴琼等,2021;徐成鹏和于超,2022; 罗琪和符娇兰,2023)。同时,新生对流不断生成,向东北方向移动并略有北抬,形成“列车效应”。北京怀柔、平谷、密云以及河北滦平、兴隆等地51个区域站日降水量超过300 mm。

|

图 9 2025年7月(a)26日20:00 500 hPa位势高度场(等值线,单位:dagpm)、925 hPa风场(风羽)和整层可降水量(填色),(b)26日08:00至27日08:00区域站累计降水量 Fig. 9 (a) The 500 hPa geopotential height (contour, unit: dagpm), 925 hPa wind (barb) and vertially integrated precipitable water (colored) at 20:00 BT 26 July, and (b) the accumulated precipitation at regional weather stations from 08:00 BT 26 to 08:00 BT 27 July 2025 |

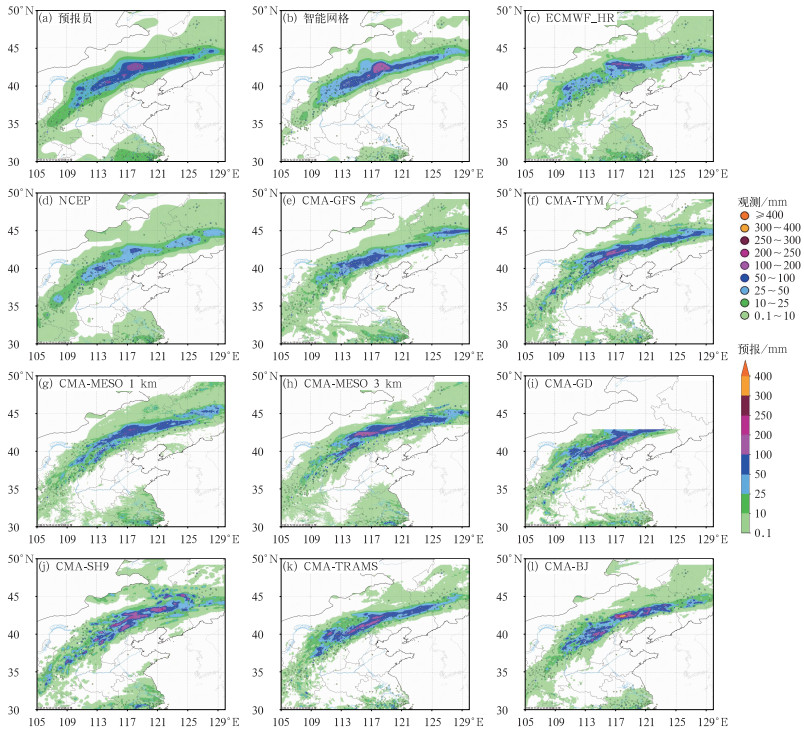

此次降水过程,数值模式在环流形势的演变特征上表现出较好的预报能力,对于副高前期西伸北抬、后期东撤以及低层偏南急流演变特征的把握基本准确(图略)。在短期预报时效内,模式能较为准确地作出华北地区降水偏多、雨带总体在华北地区维持的判断。基于副高边缘的有利热力条件,配合南侧台风的远距离水汽输送,预报出现大到暴雨、局地大暴雨,但对具体降水落区的分布仍存在明显不确定性。对于26—27日的降水(图 10),由于天气尺度急流相对于前期处于减弱阶段,数值模式未能充分考虑大范围强降水与极端降水的预报。预报员、大部分模式和客观方法预报偏北,对北京北部的极端降水预报明显不足。仅个别模式对大暴雨过程有所提示,但其预报的降水落区、物理机制与实况存在较大偏差,且中心极值强度明显不足。在短时临近预报时效内,风雷模型的3 h预报产品在强降水落区和量级方面与实况较一致(图略),为预警提供了一定的参考依据。

|

图 10 2025年7月26日08:00至27日08:00预报员、各家数值模式及客观预报方法预报(填色)与观测(散点)累计降水量 Fig. 10 The accumulated precipitation between the forecasts (colored) by forecasters, numerical models and objective forecast methods and the observations (colored dot) from 08:00 BT 26 to 08:00 BT 27 July 2025 |

7月,西北太平洋和南海海域共有7个台风生成(表 2),较常年同期(3.8个)显著偏多。其中3个台风(“丹娜丝”“韦帕”“竹节草”)登陆我国,较常年同期(1.8个)偏多1.2个。第4号台风“丹娜丝”具有路径曲折,3次登陆等显著特征;第8号台风“竹节草”是继2014年第7号台风“海贝思”之后出现的“续编”台风,具有路径复杂、登陆地点多等特点。

|

|

表 2 2025年7月西北太平洋和南海热带气旋概况 Table 2 Summary of tropical cyclones generated in Northwest Pacific and the South China Sea in July 2025 |

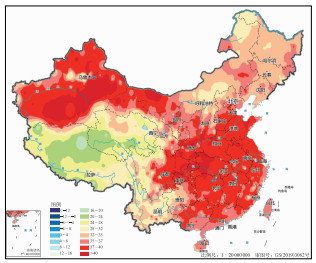

7月,全国平均高温日数(日最高气温≥35℃)为1961年以来历史同期最多(国家气候中心,2025)。由图 11的月最高气温分布可见,37℃以上高温区域主要位于华北南部、黄淮、江淮、江汉、西北地区东部及西北部、新疆大部、江南、西南地区东部以及华南大部。其中,山东东部、山西南部、陕西中南部、河南北部、内蒙古西部、甘肃西北部、新疆南部、四川东部、重庆中东部、湖北西部等地最高气温超过40℃。当月,全国共有48个国家站日最高气温突破历史极值,其中新疆吐鲁番东坎(48.7℃)、湖北夷陵三峡(43.7℃)及陕西兴平(43.1℃)等地日最高气温超过43℃。

|

图 11 2025年7月全国最高气温分布 Fig. 11 Distribution of maximum temperature over China in July 2025 |

7月,受副高外围暖湿气流以及高空槽等影响,我国共出现9次强对流天气过程(表 3),相较2023年(7次)和2024年(6次)明显偏多。降水过程以风暴降水混合型和强降水型为主。其中,第8号台风“竹节草”配合副高外围偏南暖湿气流及低层切变线等共同影响,黄淮东部、江淮、西南、江南、华南、台湾等多地出现短时强降水,并伴有8~10级雷暴大风。

|

|

表 3 2025年7月主要强对流天气过程 Table 3 Major severe convective weather events in July 2025 |

2025年7月,北半球中高纬度环流呈现多波型,西西伯利亚平原至日本海峡受较高的正距平控制,冷空气势力弱,全国平均气温为1961年历史同期最高,华北南部、黄淮、江淮、江汉、西北地区东部、内蒙古中西部、甘肃西北部、新疆大部、江南、四川东部以及华南大部等地多高温天气。月内出现6次暴雨过程、3次高温过程和9次强对流天气过程,3个台风登陆我国。

地形通过强迫抬升、辐合聚集、滞留效应以及触发中小尺度对流等方式,显著影响降水的分布、强度和持续时间。对“韦帕”降水过程与华北极端降水的分析表明,地形与天气系统配合能极大增强降水。深化高精度地形数据的应用、强化多源观测资料的融合、改进数值模式的释用,并优化预报预警的流程,是提升极端降水预报能力的关键。

段晶晶, 钱燕珍, 周福, 等, 2017. 台风灿鸿造成浙江东北部大暴雨地形作用的数值模拟研究[J]. 气象, 43(6): 686-695. Duan J J, Qian Y Z, Zhou F, et al, 2017. Numerical simulation of topog- raphic effect on heavy rainfall in northeastern Zhejiang caused by Typhoon Chan-Hom[J]. Meteor Mon, 43(6): 686-695 (in Chinese).

|

符娇兰, 权婉晴, 麦子, 等, 2023. "23·7"华北特大暴雨过程雨强精细化特征及动力和热力条件初探[J]. 气象, 49(12): 1435-1450. Fu J L, Quan W Q, Mai Z, et al, 2023. Preliminary study on the refined characteristics of rainfall intensity and dynamic and thermodynamic conditions in the July 2023 severe torrential rain in North China[J]. Meteor Mon, 49(12): 1435-1450 (in Chinese).

|

国家气候中心, 2025.2025年7月中国气候影响评价[R/OL]. [2025-08-08]. https://cmdp.ncc-cma.net/influ/moni_china.php. National Climate Centre, 2025. Assessment of climate impact over China in July 2025[R/OL]. [2025-08-08]. https://cmdp.ncc-cma.net/influ/moni_china.php(in Chinese).

|

孔铃涵, 符娇兰, 2024. 2024年7月大气环流和天气分析[J]. 气象, 50(10): 1281-1288. Kong L H, Fu J L, 2024. Analysis of the July 2024 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 50(10): 1281-1288 (in Chinese).

|

李晓兰, 陈涛, 赵玮, 等, 2025. 太行山精细地形对"23·7"华北极端暴雨特征影响的观测分析[J]. 大气科学, 49(3): 629-644. Li X L, Chen T, Zhao W, et al, 2025. Observational analysis of Mount Taihang's orographic effects on the "23·7" extreme precipitation event in North China[J]. Chin J Atmos Sci, 49(3): 629-644 (in Chinese).

|

罗琪, 符娇兰, 2023. 2023年7月大气环流和天气分析[J]. 气象, 49(10): 1277-1284. Luo Q, Fu J L, 2023. Analysis of the July 2023 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 49(10): 1277-1284 (in Chinese).

|

吴琼, 梅海霞, 秦孟晟, 等, 2021. 一次大暴雨过程中地形重力波拖曳作用的研究[J]. 气象研究与应用, 42(2): 7-12. Wu Q, Mei H X, Qin M S, et al, 2021. Study on the orographic gravity wave drag effect during a heavy rainstorm[J]. J Meteor Rese Appl, 42(2): 7-12 (in Chinese).

|

徐成鹏, 于超, 2022. 2022年7月大气环流和天气分析[J]. 气象, 48(10): 1354-1360. Xu C P, Yu C, 2022. Analysis of the July 2022 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 48(10): 1354-1360 (in Chinese).

|

张芳华, 杨舒楠, 胡艺, 等, 2023. "23·7"华北特大暴雨过程的水汽特征[J]. 气象, 49(12): 1421-1434. Zhang F H, Yang S N, Hu Y, et al, 2023. Water vapor characteristics of the July 2023 severe torrential rain in North China[J]. Meteor Mon, 49(12): 1421-1434 (in Chinese).

|

Xia R D, Zhang D L, Fu S M, et al, 2022. On the anomalous development of a series of heavy rainfall events from central to North China during 19-21 July 2016[J]. Quart J Roy Meteor Soc, 148(742): 272-293. DOI:10.1002/qj.4204

|

2025, Vol. 51

2025, Vol. 51