近百年来,全球气候正经历一次以变暖为主要特征的显著变化,气温的升高不仅直接影响其极端值的变化,且导致高温干旱和暴雨洪涝等极端气候事件的发生频率与强度加剧(Trenberth et al,2007;IPCC,2021;姜大膀和王娜,2021; 姚颖等,2024)。中国是典型的季风气候国家,气候复杂多样、降水时空分布不均、气象灾害影响重(翟盘茂等,2021)。受全球气候变暖影响,近年来中国气候变化异常,干旱、高温、降水等极端天气气候事件频发,且更容易发生复合型灾害(张强等,2021;袁宇锋和翟盘茂,2022;解明恩等,2022;竺夏英等,2024), 给人民生活和社会经济的发展都带来了极大的影响(杨阳等,2022;薛一迪和齐铎,2024;姚秀萍等,2024)。利用气象观测数据,对中国主要天气气候特征、重大天气气候事件等进行总结和分析(代潭龙等,2021;陈峪等,2022;孙林海等,2023;李莹等,2023;许先煌和张芳华,2024;王泽毅和林建,2024;卢珊等,2025),可以及时了解中国气候变化的新特点(李晓帆等,2023),为应对气候变化及防灾减灾提供基础性支撑。

2024年是厄尔尼诺影响次年。在气候变暖背景下,气温高、水汽充沛、不稳定性增强(彭艳玉等,2022;2023;杨萌洲等,2024;方祥生和高辉,2024)。本文总结了2024年中国气候特征及主要气象灾害,并对相关热带海洋和大气环流特征进行了分析,为全面了解气候变暖背景下中国气候变化特征提供科学支撑。

1 资料与方法本文所用的气象台站观测资料来自国家气象信息中心的1951—2024年中国2419个国家级气象观测站的逐日观测资料。气象要素主要包括日平均气温、日平均最高气温、日平均最低气温、日降水量等。常年值(即气候平均值)采用1991—2020年的30年平均值,全国或区域平均为区域内的站点要素平均值。

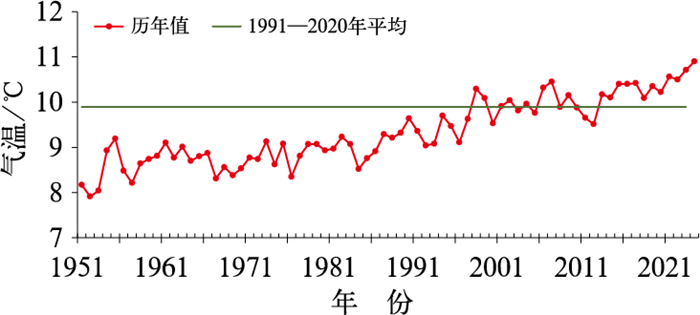

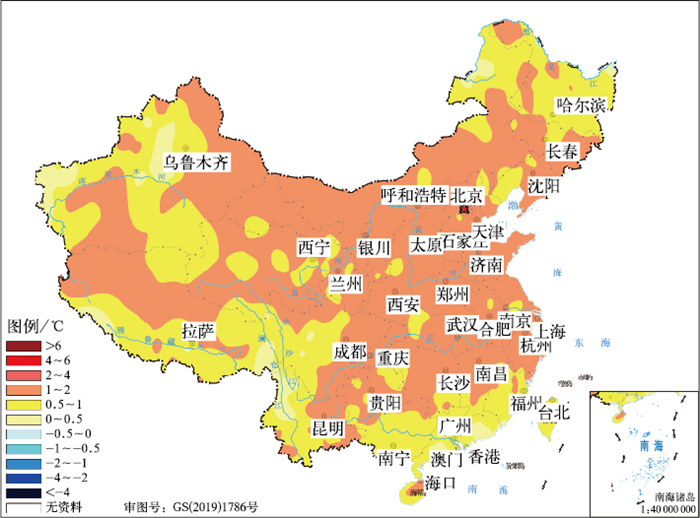

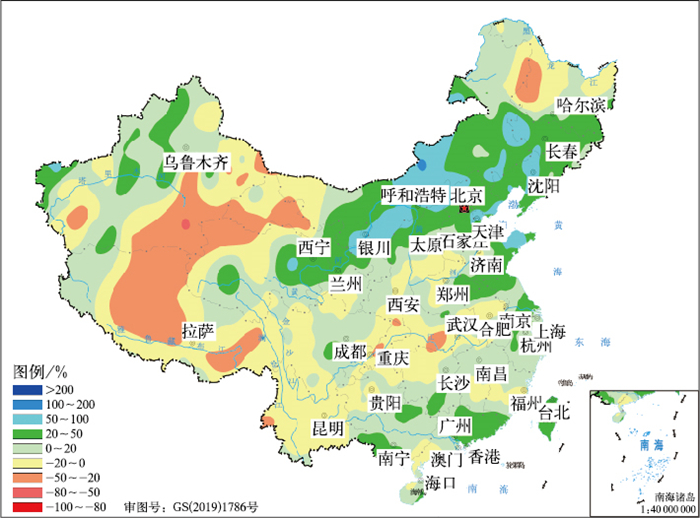

2 基本气候概况 2.1 气温2024年,中国年平均气温为10.90℃,较常年偏高1.01℃,为1951年以来历史最高(图 1)。全国大部以偏高为主(图 2),东北、华北、西北和长江中下游地区均为1961年以来历史最高,华南地区为第三高。全国31个省(自治区、直辖市)气温均偏高,内蒙古、甘肃、宁夏、青海等19个省(自治区、直辖市)为1961年以来历史最高。

|

图 1 1951—2024年全国年平均气温年际变化 Fig. 1 Interannual variation of mean temperature over China during 1951-2024 |

|

图 2 2024年全国年平均气温距平分布 Fig. 2 Distribution of mean temperature anomalies over China in 2024 |

全国年平均高温(日最高气温≥35.0℃)日数为15.6 d,较常年偏多6.6 d,为1961年以来第二多,大部地区高温日数偏多,浙江大部、福建北部、安徽北部、湖北南部、湖南北部、江西西北部、重庆、四川东部等地偏多25 d以上。全国有113个站日最高气温达到或突破历史极值,81个站连续高温日数突破历史极值(中国气象局,2015)。

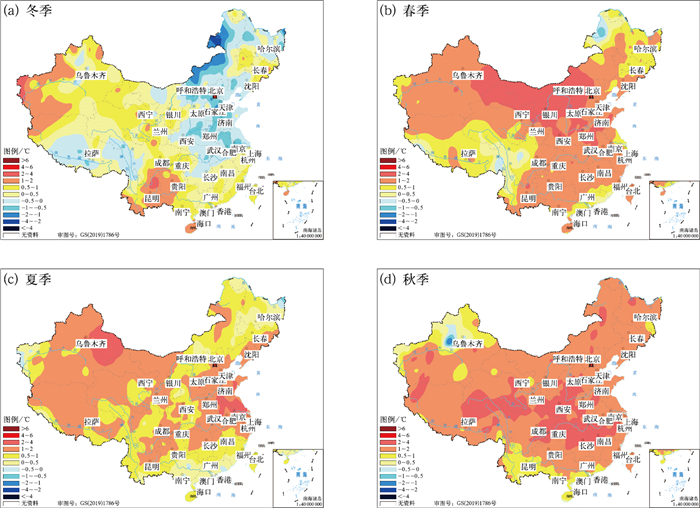

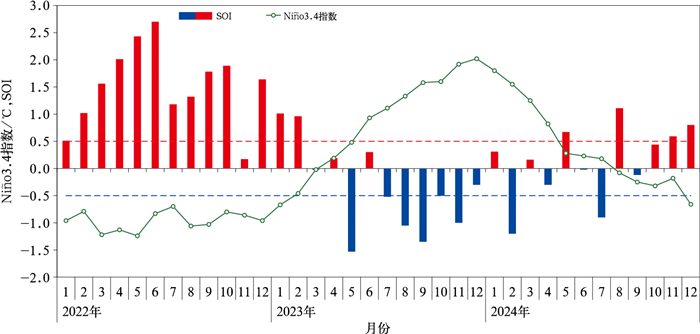

从季节来看(图 3),冬季(2023年12月至2024年2月)全国平均气温较常年同期偏高0.3℃,气温前期偏高后期偏低,阶段性起伏大(章大全和刘芸芸,2024);春季(3—5月)、夏季(6—8月)和秋季(9—11月)气温分别偏高1.4、1.1和1.5℃,均为1961年以来历史同期最高。

|

图 3 2024年全国各季节平均气温距平分布 Fig. 3 Distribution of mean temperature anomalies over China in each season of 2024 |

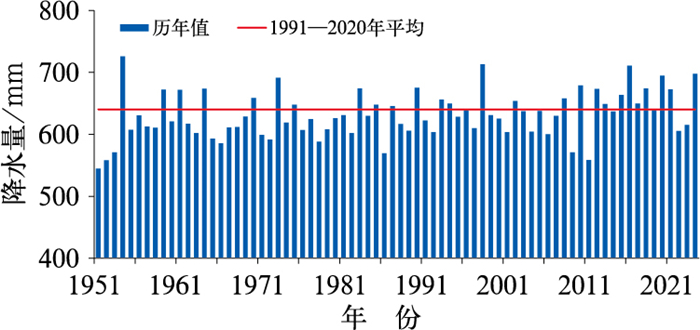

2024年,全国年平均降水量为697.7 mm,较常年偏多9.0%,为1951年以来历史第四多(图 4)。除3、5、8、12月降水量偏少外,其余各月均偏多,其中4月偏多59.5%,为1961年以来历史同期最多。冬、春、夏、秋季降水量均较常年同期偏多,分别偏多19.8%、13.3%、6.2%和13.6%。

|

图 4 1951—2024年全国年平均降水量年际变化 Fig. 4 Interannual variation of average precipitation over China during 1951-2024 |

与常年值相比,东北地区中南部、华北北部和东部、西北地区中部和东北部等地降水偏多2成至1倍;西北地区西部及新疆东南部、西藏中北部和东部等地偏少2~5成(图 5);各季节降水量距平百分率分布见图 6。全国有26个省(自治区、直辖市)降水量较常年偏多,其中内蒙古和海南降水量均为1961年以来最多,北京和吉林为第三多。全国六大区域中,仅西南地区降水量偏少,其余地区均偏多,其中东北地区偏多25%,为1961年以来历史第三多。全国七大流域降水均偏多,其中辽河流域(810.7 mm)偏多38%,为1961年以来历史第二多。

|

图 5 2024年全国年降水量距平百分率分布 Fig. 5 Distribution of precipitation anomaly percentages over China in 2024 |

|

图 6 2024年全国各季节降水量距平百分率分布 Fig. 6 Distribution of precipitation anomaly percentages over China in each season of 2024 |

2024年,全国年平均降水日数(日降水量≥0.1 mm)较常年偏少1.3 d,但暴雨(日降水量≥50.0 mm)站日和日降水量极端事件站次比分别为1961年以来最多和次多。青海、甘肃、河北、河南、安徽、贵州、湖南等地有70个站日降水量突破历史极值(全国气候与气候变化标准化技术季员会(SAC/TC 540),2017),海南珊瑚(629.3 mm)、广东斗门(395.6 mm)、河南社旗(384.7 mm)、安徽砀山(380.2 mm)日降水量超过350 mm;黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽、湖北、湖南、江西、甘肃等地有100个站连续降水量突破历史极值,其中安徽屯溪连续降水量达953 mm。辽宁、河北、山西、安徽、黑龙江、四川等地有177个站连续降水日数突破历史极值,其中黑龙江呼兰(64 d)、四川九龙(54 d)连续降水日数超过50 d。

2024年,除华南前汛期、江淮梅雨和东北雨季开始时间较常年偏早外,其余雨季均偏晚。西南雨季、江淮梅雨和华北雨季结束时间偏晚,其余雨季均偏早。西南雨季和华西秋雨降水量偏少,其余雨季均偏多,其中长江中下游梅雨、江淮梅雨和华北雨季偏多5成以上(表 1)。

|

|

表 1 2024年中国雨季特征 Table 1 Characteristics of the rainy season over China in 2024 |

2024年全国暴雨过程较常年(42次)偏多4次,26个省(自治区、直辖市)均出现暴雨洪涝灾害。

6月9日至7月2日,中国南方地区出现1961年以来综合强度最强暴雨过程,江南大部累计降水量在300~500 mm,江西北部、浙江西部、福建北部等地超过500 mm。7月20日至8月31日,北方区域性暴雨过程较常年同期偏多2.9次,东北、华北地区平均降水量较常年同期偏多5~6成,华北等地出现“旱涝急转”;8月,黑龙江、吉林、辽宁等地出现持续强降水,多地河流发生超警洪水。

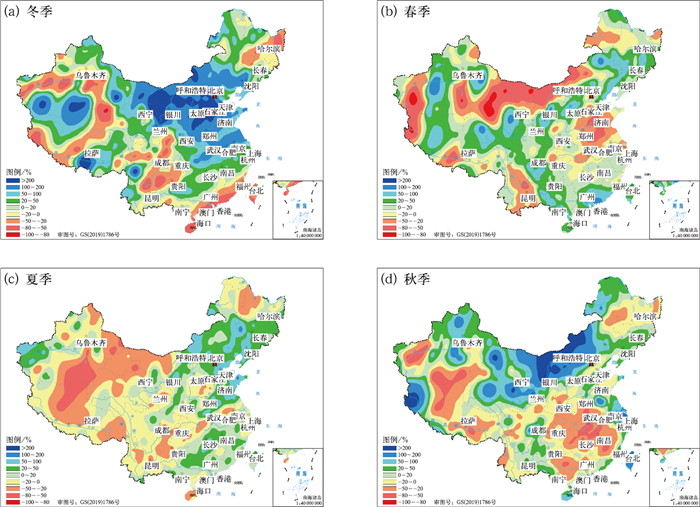

3.2 高温2024年夏季,全国高温日数为12.6 d,较常年同期偏多4.6 d, 为1961年以来历史同期次多,仅少于2022年(图 7);全国大部地区高温日数均以偏多为主。2024年首次高温天气过程出现在6月9—15日,首发时间较常年偏早4 d。

|

图 7 1961—2024年全国夏季高温日数年际变化 Fig. 7 Interannual variation in the number of summer high temperature days over China during 1961-2024 |

7月3日至9月14日,我国中东部地区出现了持续74 d的大范围高温过程,华东中南部及重庆南部等地高温日数超过50 d。全国有71个站日最高气温达到或突破历史极值,此次高温过程综合强度为1961年以来第二强。

3.3 台风2024年,西北太平洋和南海台风(中心附近最大风力≥8级)生成个数(26个)和登陆我国个数(9个)均较常年偏多,登陆台风的平均最大风速(36.7 m· s-1)明显偏强。

2024年共9个台风登陆我国,其中6个属于秋台风,秋台风活跃且极端性强。第11号台风摩羯9月6日登陆海南文昌时中心附近最大风速达62 m· s-1(17级以上,超强台风级),是秋季登陆我国最强的台风;第18号台风山陀儿10月3日登陆我国台湾高雄林园区时中心附近最大风速达38 m·s-1(13级,台风级),是1977年以来登陆高雄的最强台风;第21号台风康妮为1949年以来10月下旬登陆台湾的最强台风。9月16日第13号台风贝碧嘉、19日第14号台风普拉桑在上海沿海地区相继登陆,这是自1949年以来首次在4天内有2个台风先后登陆上海,历史罕见。

“摩羯”先后登陆我国海南文昌、广东徐闻和越南广宁,登陆级别均为超强台风级,海南、广东、广西等地受影响严重。“摩羯”是秋季登陆我国的最强台风,也是登陆我国第二强的台风(仅次于2014年第9号台风威马逊)。

3.4 干旱2024年,全国旱情总体偏轻,但区域性(中国气象局,2021)、阶段性明显。

1—4月,西南地区(云南、贵州、四川、重庆)温高雨少,气象干旱呈阶段性发展。3月17日,中度及以上气象干旱面积达到峰值,为53.5万km2。此后上述地区出现有效降水,干旱形势有所缓和。4月中旬开始,气象干旱再次发展。5月降水明显,气象干旱缓解。

4—5月,黄淮大部、江淮大部以及华北南部等地降水偏少、气温偏高。4月上旬开始,气象干旱露头并迅速发展。6月28日中旱及以上气象干旱面积达到峰值。7月上中旬,雨带北抬带来明显降水,旱情迅速解除。

8月下旬,四川、重庆及长江中游等地气象干旱发展。9月29日,中旱及以上面积(71.5万km2)和特旱面积(7.2万km2)均达过程最大值。随后受华西秋雨影响,四川、重庆、贵州等地的旱情得到有效缓解,但湖北大部、湖南东北部等地气象干旱仍持续或发展。10月中旬,受降水过程影响,湖北、湖南等地气象干旱得到缓解。

3.5 低温冷冻害和雪灾2024年有33次冷空气过程影响我国(其中寒潮过程5次),冷空气过程较常年偏多3.9次,寒潮过程与常年持平(5.4次)。

1月19—23日,我国中东部地区出现大幅降温,过程最大降温超过8℃的面积达617.4万km2,超过14℃达151.1万km2;1月21—22日,西南地区东部至江南等地出现强雨雪天气,湖南娄底、湘潭等地出现大暴雪或特大暴雪。2月中旬末至下旬,中东部地区再次出现雨雪冰冻天气(赵俊虎等,2025),华北、黄淮、江汉降雪强度大,黄淮至江南北部地区雨雪相态复杂,湖南、湖北、贵州、江苏及安徽等地出现大范围冻雨。

10月,有3次寒潮过程影响中国,较常年同期偏多2.2次。9月29日至10月3日,出现全国型寒潮过程,综合指数达1.81,为1951年以来历史同期(10月上旬)第二强。受其影响,中东部地区气温普遍下降8~14℃,局地降温超14℃,内蒙古东北部和中部、甘肃北部等地出现低温冷冻害和雪灾。

3.6 强对流2024年,全国共发生32次区域性强对流天气过程,少于过去5年平均。

3月下旬,江西、福建、浙江等地先后出现大范围风雹天气,局地出现瞬时风力达12~13级的雷暴大风和直径达2~4 cm以上的大冰雹。其中3月25日,浙江杭州、衢州、金华、宁波、绍兴、台州等多地出现冰雹,福建多地出现8级以上大风,南平建阳区崇泰街道最大风速达30.8 m·s-1(11级)。

4月15—17日,四川、重庆、湖南、江西、浙江、广西、广东等地出现8~10级雷暴大风,局地11~12级;四川、贵州、江西、广西多地出现直径大于2 cm的大冰雹或特大冰雹,最大直径达5.5 cm以上。其中18日四川泸州纳溪区、叙永县、古蔺县南部乡镇出现强对流天气,冰雹最大直径为2 cm,最大风力为19.9 m·s-1(8级)。

6月13—14日,东北地区及内蒙古、陕西、山西等地出现8~10级雷暴大风天气,河北邯郸、衡水、沧州等地局地最大风力达13~14级,黑龙江大庆肇州县和哈尔滨道外区局地出现弱龙卷,黑龙江中南部、吉林中部、辽宁西部、北京西南部和东部、河北东部等地出现20~40 mm·h-1的短时强降水天气,局地超过50 mm·h-1。

3.7 沙尘暴2024年全国沙尘天气的影响总体较轻。春季,北方地区沙尘天气过程(10次)较2000—2023年同期平均略偏少,其中沙尘暴过程3次。

2月17—20日,新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、陕西、湖北等地出现扬沙或浮尘天气,其中新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部、宁夏北部等地出现沙尘暴,局地强沙尘暴和特强沙尘暴,最小能见度不足50 m。

3月31日至4月2日,新疆、青海、甘肃等地出现扬沙或浮尘天气,其中新疆南部出现沙尘暴,喀什、于田、塔中、且末、若羌等地出现强沙尘暴,且末站最小能见度不足100 m。

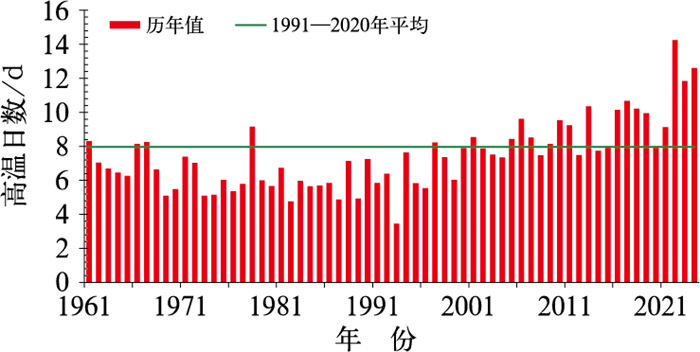

4 热带海温和大气环流 4.1 热带海温和热带对流监测显示,2023年5月开始的一次中等强度厄尔尼诺事件持续至2024年4月。随后赤道中东太平洋进入中性偏暖状态,直至2024年8月海温降至0℃以下,12月Niño3.4区冷水快速发展,指数降至-0.66℃(图 8),标志拉尼娜开始。

|

图 8 2022—2024年Niño3.4指数及南方涛动指数(SOI)逐月演变 Fig. 8 Monthly variation of Niño3.4 and SOI during 2022-2024 |

2024年1—12月,南方涛动指数(SOI)逐月变化明显,2、4、6、7、9月为负异常,其中2月SOI为负异常最低值(指数值为-1.2);其余各月为正异常(图 8)。

2024年1月,强对流活动中心位于热带东印度洋和海洋性大陆附近;2—3月,对流活跃中心东传至热带西太平洋;4—5月之后,对流异常活跃中心基本维持在印度洋东部和海洋性大陆附近,随后在6—7月再次东移至热带西太平洋西部。8—9月,热带东印度洋—海洋性大陆—热带西太平洋一带总体为向外长波辐射(OLR)负距平,10月中下旬OLR主要为正距平,赤道太平洋对流总体受到抑制;11月中旬至12月下旬强对流活动重新出现在热带东印度洋并东传至海洋性大陆附近。赤道太平洋对流活动与海温的发展演变相对应。

4.2 大气环流2023/2024年冬季,冬季风标准化强度指数值为-0.1,西伯利亚高压强度指数值为0.87,指数显示东亚冬季风强度较常年同期略偏弱,西伯利亚高压强度偏强。受其影响,2023/2024年冬季全国平均气温较常年同期偏高,但季内气温冷暖起伏大,阶段性特征明显,冷空气过程较常年同期偏多。

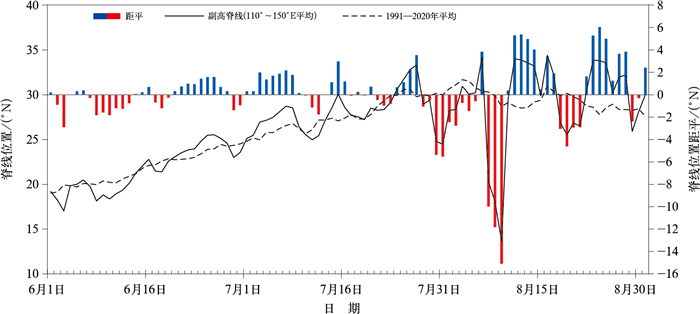

2024年夏季,西北太平洋副热带高压(以下简称副高)偏强、面积偏大、西伸脊点偏西、北界偏北(李想和郑志海,2025)。我国东部地区大部为西南风距平控制,高低层大气环流异常导致了夏季东部季风区降水明显偏多。副高脊线季节内变化明显(图 9),6—7月整体接近常年同期,进入8月之后,副高南北位置变化较大,上半月以偏南为主,下半月转为偏北,加之对流层高层的南亚高压强度异常偏强并东伸,我国南方大部地区盛行下沉气流,同时西风急流位置异常偏北,雨带位于北方,长江中下游及上游偏东地区出现连续高温天气。

|

图 9 2024年夏季副高脊线位置及距平逐日演变 Fig. 9 Daily variation of subtropical high ridge line and its anomaly in summer 2024 |

2024年,南海夏季风爆发时间(5月第6候)较常年偏晚2候,结束时间(11月第6候)较常年偏晚12候;强度指数(-1.62)较常年明显偏弱。

5 结论与讨论2024年中国气候暖湿特征突出,年平均气温为1951年以来最高,年平均降水量为1951年以来第四多。

暴雨过程频繁,南北方影响并重;高温天气多、极端性强、范围广、持续时间长;台风登陆个数偏多、登陆强度偏强、秋台风活跃且影响重;干旱总体偏轻,区域性气象干旱多发,阶段性明显;年初和10月寒潮过程频繁;强对流过程多,局地强降水致灾重;北方沙尘日数略偏多,但影响总体较轻。

本文归纳了2024年中国气候特征及主要天气气候事件,所列资料可为研究2024年气候异常提供基础资料信息,但并未对气候事件及其背后的影响机理做进一步深入探究,特别是气候变化背景下极端天气频发等科学问题,仍有待后续进一步研究。

陈峪, 王凌, 赵俊虎, 等, 2022. 2021年中国气候主要特征及主要天气气候事件[J]. 气象, 48(4): 470-478. Chen Y, Wang L, Zhao J H, et al, 2022. Climatic characteristics and major meteorological events over China in 2021[J]. Meteor Mon, 48(4): 470-478 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2022.022501

|

代潭龙, 王秋玲, 王国复, 等, 2021. 2020年中国气候主要特征及主要天气气候事件[J]. 气象, 47(4): 478-487. Dai T L, Wang Q L, Wang G F, et al, 2021. Climatic characteristics and major meteor- ological events over China in 2020[J]. Meteor Mon, 47(4): 478-487 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2021.04.009

|

方祥生, 高辉, 2024. 2024年初夏江南异常多雨的环流背景及热带西印度洋破纪录暖海温的作用[J]. 气象, 50(12): 1441-1450. Fang X S, Gao H, 2024. Circulation background of abnormal rainfall in the area south of Yangtze River in June 2024 and role of record-breaking warm SST in tropical western Indian Ocean[J]. Meteor Mon, 50(12): 1441-1450 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.092301

|

姜大膀, 王娜, 2021. IPCC AR6报告解读: 水循环变化[J]. 气候变化研究进展, 17(6): 699-704. Jiang D B, Wang N, 2021. Water cycle changes: interpretation of IPCC AR6[J]. Clima Change Res, 17(6): 699-704 (in Chinese).

|

李想, 郑志海, 2025. 2024年夏季中国气候异常特征及成因分析[J]. 气象, 51(1): 110-121. Li X, Zheng Z H, 2025. Characteristics and possible causes of the climate anomalies over China in summer 2024[J]. Meteor Mon, 51(1): 110-121 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.10000526.2024.111301

|

李晓帆, 于长文, 龚志强, 等, 2023. 气候态调整对华北冬、夏季气候监测的影响研究[J]. 大气科学, 47(3): 599-615. Li X F, Yu C W, Gong Z Q, et al, 2023. Differences between various North China climatic normals in winter and summer: a study of its impact on climate monitoring[J]. Chin J Atmos Sci, 47(3): 599-615 (in Chinese).

|

李莹, 叶殿秀, 高歌, 等, 2023. 2022年夏季中国气候特征及主要天气气候事件[J]. 大气科学学报, 46(1): 110-118. Li Y, Ye D X, Gao G, et al, 2023. Climate characteristics and major meteorological events in China during the summer of 2022[J]. Trans Atmos Sci, 46(1): 110-118 (in Chinese).

|

卢珊, 胡泽勇, 沈姣姣, 等, 2025. 近62年我国极端高温事件的时空变化特征[J]. 高原气象, 44(1): 201-213. Lu S, Hu Z Y, Shen J J, et al, 2025. Spatio-temporal variations of extreme heat events over China in recent 62 Years[J]. Plateau Meteor, 44(1): 201-213 (in Chinese).

|

彭艳玉, 刘煜, 郜倩倩, 2022. 厄尔尼诺次年夏季中国地区云的变化特征及其与降水的关系[J]. 气象学报, 80(5): 701-720. Peng Y Y, Liu Y, Gao Q Q, 2022. Variation characteristics of clouds and their relationship with precipitation over China in El Niño decay- ing summers[J]. Acta Meteor Sin, 80(5): 701-720 (in Chinese).

|

彭艳玉, 郜倩倩, 刘煜, 2023. 厄尔尼诺对中国东部季风区夏季不同持续性降水的影响[J]. 气象学报, 81(3): 375-392. Peng Y Y, Gao Q Q, Liu Y, 2023. The influence of El Niño on different types of persistent summer precipitation in the eastern China monsoon region[J]. Acta Meteor Sin, 81(3): 375-392 (in Chinese).

|

全国气候与气候变化标准化技术委员会(SAC/TC 540), 2017. GB/T 33669—2017极端降水监测指标[S]. 北京: 中国标准出版社. National Technical Committe 540 on Climate and Climate Change of Standardization, 2017. GB/T 33669-2017 Monitoring indices of precipitation extremes[S]. Beijing: Standards Press of China(in Chinese).

|

孙林海, 王凌, 李威, 等, 2023. 2022年我国主要天气气候特征[J]. 中国防汛抗旱, 33(1): 8-15, 21. Sun L H, Wang L, Li W, et al, 2023. Climatic characteristics review over China in 2022[J]. China Flood Drought Manag, 33(1): 8-15, 21 (in Chinese).

|

王泽毅, 林建, 2024. 2024年9月大气环流和天气分析[J]. 气象, 50(12): 1551-1560. Wang Z Y, Lin J, 2024. Analysis of the September 2024 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 50(12): 1551-1560 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.110801

|

解明恩, 陈鲜艳, 张文千, 等, 2022. 雨涝指数在云南洪涝灾害监测中的应用[J]. 灾害学, 37(3): 77-83. Xie M E, Chen X Y, Zhang W Q, et al, 2022. The application of flood-waterlogging index in flood disaster monitoring in Yunnan Province[J]. J Catas-trophol, 37(3): 77-83 (in Chinese).

|

许先煌, 张芳华, 2024. 2024年2月大气环流和天气分析[J]. 气象, 50(5): 642-648. Xu X H, Zhang F H, 2024. Analysis of the February 2024 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 50(5): 642-648 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.041801

|

薛一迪, 齐铎, 2024. "23·7"华北极端强降水过程的水汽来源定量贡献分析[J]. 气象学报, 82(6): 721-732. Xue Y D, Qi D, 2024. Quantitative analysis of moisture contributions to the July 2023 extreme heavy rainfall in North China[J]. Acta Meteor Sin, 82(6): 721-732 (in Chinese).

|

杨萌洲, 袁潮霞, 姜蕾衫, 等, 2024. 典型和非典型大西洋尼诺对前冬ENSO的响应及其在春夏季的反馈研究[J/OL]. 大气科学学报[2024-11- 14]. https://link.cnki.net/urlid/32.1803.P.20241113.1921.002. Yang M Z, Yuan C X, Jiang L S, et al, 2024. Response and feedback of canonical and non-canonical Atlantic Niño to preceding winter's ENSO[J/OL]. Trans Atmos Sci[2024-11-14]. https://link.cnki.net/urlid/32.1803.P.20241113.1921.002(in Chinese).

|

杨阳, 赵娜, 岳天祥, 2022. 1980—2018年中国极端高温事件时空格局演变特征[J]. 地理科学, 42(3): 536-547. Yang Y, Zhao N, Yue T X, 2022. Spatio-temporal variations of extreme high temperature event in China from 1980 to 2018[J]. Sci Geogr Sin, 42(3): 536-547 (in Chinese).

|

姚秀萍, 黄逸飞, 包晓红, 等, 2024. "23·7"华北极端强降水特征和水汽条件研究[J]. 气象学报, 82(5): 585-599. Yao X P, Huang Y F, Bao X H, et al, 2024. Characteristics of the July 2023 extreme rainfall in North China and its water vapor supply[J]. Acta Meteor Sin, 82(5): 585-599 (in Chinese).

|

姚颖, 李谢辉, 王磊, 等, 2024. CMIP6不同气候变化情景下川渝地区暴雨洪涝灾害风险未来预估[J/OL]. 高原气象[2024-11-29]. https://doi.org./10.7522/j.issn.1000-0534.2024.00108. Yao Y, Li X H, Wang L, et al, 2024. Future projection of rainstorm and flood disaster risk in Sichuan-Chongqing Region under CMIP6 different climate change scenarios[J/OL]. Plateau Meteor[2024-11-29]. https://doi.org./10.7522/j.issn.1000-0534.2024.00108(in Chinese).

|

袁宇锋, 翟盘茂, 2022. 全球变暖与城市效应共同作用下的极端天气气候事件变化的最新认知[J]. 大气科学学报, 45(2): 161-166. Yuan Y F, Zhai P M, 2022. Latest understanding of extreme weather and climate events under global warming and urbanization influences[J]. Trans Atmos Sci, 45(2): 161-166 (in Chinese).

|

翟盘茂, 周佰铨, 陈阳, 等, 2021. 气候变化科学方面的几个最新认知[J]. 气候变化研究进展, 17(6): 629-635. Zhai P M, Zhou B Q, Chen Y, et al, 2021. Several new understandings in the climate change science[J]. Clima Change Res, 17(6): 629-635 (in Chinese).

|

章大全, 刘芸芸, 2024. 2023/2024年冬季北半球大气环流特征及对我国天气气候的影响[J]. 气象, 50(7): 887-896. Zhang D Q, Liu Y Y, 2024. Characteristics of atmospheric circulation in Northern Hemisphere in the 2023/2024 winter and its impact on weather and climate of China[J]. Meteor Mon, 50(7): 887-896 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.052201

|

张强, 谢五三, 陈鲜艳, 等, 2021. 1961—2019年长江中下游区域性干旱过程及其变化[J]. 气象学报, 79(4): 570-581. Zhang Q, Xie W S, Chen X Y, et al, 2021. Regional drought process and its variation characteristics in the middle-lower reaches of the Yangtze River from 1961 to 2019[J]. Acta Meteor Sin, 79(4): 570-581 (in Chinese).

|

赵俊虎, 赵语欣, 贾小龙, 等, 2025. 2024年2月华东和华中大范围低温雨雪冰冻灾害的成因和可预报性分析[J]. 气象, 51(1): 17-29. Zhao J H, Zhao Y X, Jia X L, et al, 2025. Causes and predictability of the high-impact large-scale cryogenic freezing rain and snow weather in East China and Central China in February 2024[J]. Meteor Mon, 51(1): 17-29 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.092701

|

竺夏英, 孙林海, 钟海玲, 等, 2024. 2023年中国气候异常特征及主要天气气候事件[J]. 气象, 50(2): 246-256. Zhu X Y, Sun L H, Zhong H L, et al, 2024. Characteristics of climate anomalies and major meteorological events over China in 2023[J]. Meteor Mon, 50(2): 246-256 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.010501

|

中国气象局, 2015. 极端高温监测指标: QX/T 280—2015[S]. 北京: 气象出版社. China Meteorological Administration, 2015. Monitoring indices of high temperature extremes: QX/T 280-2015[S]. Beijing: China Meteorological Press(in Chinese).

|

中国气象局, 2021. 区域性干旱过程监测评估方法: QX/T 597—2021[S]. 北京: 气象出版社. China Meteorological Administration, 2021. Monitoring and assessment method of regional drought process: QX/T 597-2021[S]. Beijing: China Meteorological Press(in Chinese).

|

IP CC, 2021. Climate change 2021:The Physical Science Basis.Contribution of Working Group Ⅰ to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M].

Cambridge: Cambridge University Press.

|

Trenberth K E, Jones P D, Ambenje P, et al, 2007. Observation: surface and atmospheric climate change[M]//Solomon S, Qin D, Manning M, et al. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group Ⅰ to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.

|

2025, Vol. 51

2025, Vol. 51