2. 湖北省气候中心,武汉 430074;

3. 武汉市公共气象服务中心,武汉 430048

2. Hubei Climate Center, Wuhan 430074;

3. Wuhan Public Meteorological Service Center, Wuhan 430048

过去几十年,在全球气候变化和快速城市化的双重影响下,全球大部地区强降水事件的发生频次和强度均呈显著上升趋势,大城市受其影响尤为显著(Zhu et al, 2019; Gu et al, 2022; Chang et al, 2023),年总降水量、暴雨频次、强度和持续时间均发生显著改变(Donat et al, 2016; Zhu et al, 2019;Deng et al, 2022; 孔锋和薛澜,2019; 苏锦兰等,2021;周晓敏等,2023; 唐永兰等,2024),未来强降水极端性可能持续增强(Hu et al, 2021),将进一步加剧强降水的灾害风险。

近年来,有关全球气候变化影响下强降水的变化特征,已成为国内外研究关注的热点。Donat et al(2016)指出在过去60年中全球干旱地区和湿润地区强降水总量变化趋势不明显,但极端日降水量显著增加,且预计未来继续增加。孔锋和薛澜(2019)采用1961—2017年中国545个国家级气象观测站(以下简称为气象站)日降水数据,研究发现暴雨量和雨日在东南地区呈增加趋势,西北地区变化趋势不明显。朱秀迪等(2018)利用北京市20个气象站2011—2015年小时降水数据,研究了北京市短历时强降水特征,表明强降水存在明显区域差异,城市化在一定程度上增加了降水强度。商守卫等(2023)基于成都市及周边21个气象站1969—2019年日降水数据,研究指出成都地区极端降水呈下降趋势,且城镇化进程对成都地区极端降水具有一定的增雨效应。上述研究的时间尺度以日或小时尺度为主,侧重于从宏观揭示强降水的时空分布特征,但受观测数据限制,使用日或者小时降水量数据分析时,可能将多个短历时强降水事件判识为一个强降水事件或遗漏掉跨整点的短历时强降水事件,因而对短历时强降水的刻画存在一定不足(艾婉秀等,2024;付超等,2019;郝翠等,2023;方德贤等,2020;郑淋淋等,2023)。

战云健等(2021)利用中国夏季1965—2004年自记纸以及2005—2019年自动气象观测站分钟降水数据,发现1965—2019年中国平均夏季降水量增加主要是由于分钟降水频率增加,分钟降水强度则没有明显趋势性变化;而持续15~45 min的最大降水量增加最为明显。陈梅等(2016)利用1974—2013年广州市分钟降水资料,分析不同短历时(5、10、20、30、60、90、120 min)年最大降水量,得出广州市年最大5 min和10 min降雨序列在1987年发生突变,广州市降雨时间愈来愈趋于集中,短历时降雨强度显著增加。冷亮等(2021)基于湖北省地面加密自动气象观测站2010—2015年的分钟降水量数据,发现短历时强降水的频次分布具有明显的月变化和日变化特征,武汉地区强降水年内分布的主峰在7月,日内分布呈多峰分布。此外,雨型可以描述降水强度随着时间尺度的分配过程,间接反映强降水致洪或造成城市内涝积水的峰值出现时间,也是短历时强降水特征研究的重要内容。曹经福等(2021)利用天津市1961—2018年分钟级降水数据对暴雨过程进行分类研究,指出近58年天津地区短时暴雨雨型以单峰型为主,并存在明显的时空分异。成丹等(2020)利用1980—2018年武汉气象站逐分钟降雨数据,基于同频率分析法和Huff雨型分析法确定了武汉主城区历时1440 min暴雨雨型均为单峰型。何永晴等(2019)利用西宁市1954—2017年降水分钟数据建立暴雨统计样本,发现西宁市短历时暴雨雨型单峰特征比较明显,单峰峰值出现在前1/3历时。上述研究基于分钟降水观测资料,揭示了短历时强降水的一些新特征,然而,多数研究采用的资料序列长度有限,对短历时强降水长期演变特征的认识尚不清晰,同时,对短历时强降水过程的定义标准及雨型的判识研究尚不深入。

本文利用武汉市20世纪50年代以来长时间序列分钟降水资料,系统分析武汉地区短历时强降水频率、强度和雨型在气候变化和城市化背景下的趋势变化及其区域差异,以期为本地区极端降水气候事件研究和城市管理提供科学依据。

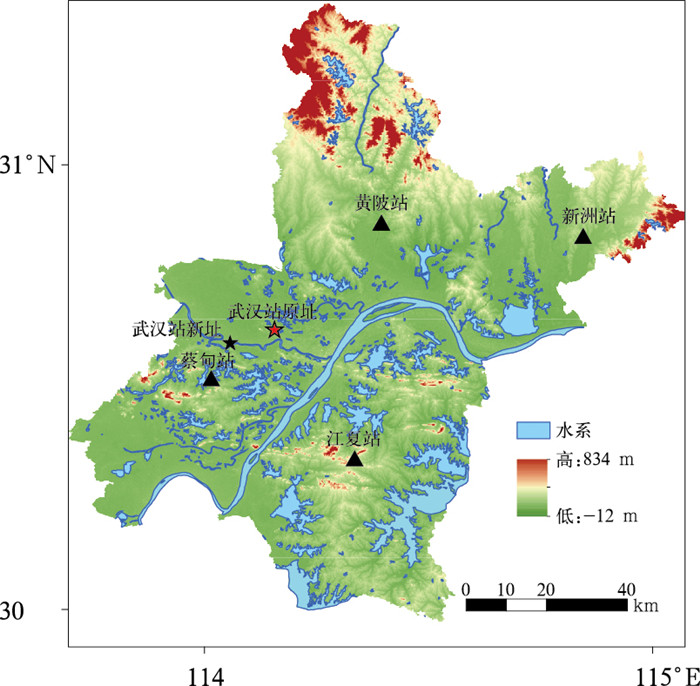

1 资料及方法 1.1 区域概况和资料说明武汉地处江汉平原东部、大别山南坡,长江及其最大支流汉江横贯市境中央,河湖密布。总体地势北高南低,地貌表现是中部为低平的长江中游平原,局部有残丘耸立,北部为低山林立的低山丘陵区,南部丘陵、垄岗环抱(图 1)。21世纪以来,武汉城市化进程迅速推进,城市规模不断扩大,已成为特大城市,但同时武汉地区暴雨事件增多(张怀谷等,2023),城市内涝频发,造成了巨大的社会经济损失(陈昆仑等,2020)。

|

图 1 武汉市地形(填色)和气象站(三角)分布 Fig. 1 Distribution of terrain height (colored) and national meteorological observation stations (triangle) in Wuhan |

本文使用资料为武汉市5个气象站逐分钟降水观测资料,其空间分布如图 1所示,观测时间和方式见表 1。2004年以前气象站降水量的观测方式为人工观测(如虹吸式雨量计、翻斗式雨量计等观测方式,以雨量自记纸的形式记录),2004年以后逐步改为自动观测(如双阀容栅式雨量传感器、称重式雨量传感器等观测方式,以数值的形式记录;方怡等,2021)。资料来源于湖北省气象信息与技术保障中心,经质量控制检查,并剔除数据连续缺失1 h以上的时段。

|

|

表 1 武汉地区5个国家级气象观测站分钟降水数据年限及观测方式 Table 1 Minute precipitation data periods and observation methods of five national meteorological observation stations in Wuhan |

由于5个气象站观测数据的起止时间不同(表 1),根据研究目标,在年代际变化趋势分析中选用武汉站1954—2022年资料为代表,在各区域空间差异特征分析时,选用5个气象站1980—2022年相同时段的资料。此外,1997—2009年武汉站位于吴家山城区,为城市下垫面;2009年后武汉站迁至慈惠农场,为郊区农田下垫面。选取相同时间段进行对比分析,黄陂站下垫面一直为农田,因此选其为郊区参照站点。通过比较1997—2009年和2010—2022年武汉站和黄陂站变化,探究城镇化对强降水的影响。

1.2 数据处理及研究方法 1.2.1 强降水标准和过程识别短时强降水是指1 h降水量在20 mm或3 h降水量在50 mm以上的降水事件(俞小鼎,2013)。根据曹经福等(2021)、严正宵等(2020)对强降水过程的定义,结合武汉地区气候特点,本文短历时强降水过程的识别基于逐分钟降水量的滑动累计统计,将满足以下两个条件的降水事件确定为一次强降水过程:①60 min滑动累计降水量≥20 mm;②60 min内降水量<5 mm即为强降水过程终止。

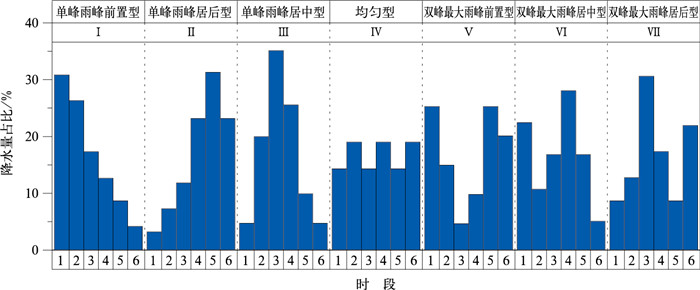

1.2.2 强降水特征统计指标从强降水频率、强度、持续时间、累计降水量和雨型等方面,选取以下指标:①强降水量:统计时段内的累计降水量;②强降水频次:统计时段内的强降水发生次数;③强降水贡献率:不同历时或雨型强降水量占总降水量的百分率;④强降水发生率:不同历时或雨型强降水频次占总频次的百分率;⑤不同历时最大强降水量:单次强降水过程中滑动30、60、180 min的最大累计降水量;⑥不同阈值累计强降水量最短时间:单次强降水过程中滑动累计降水量达5、10、20、30、50 mm阈值所需最短时间;⑦平均分钟强降水频次:统计时段内平均每年该分钟强降水发生次数,计算见式(1);⑧平均分钟雨强:统计时段内平均每年该分钟强降水量,计算见式(2);⑨雨型:采用7种典型雨型(图 2)模型,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型均为单峰型,Ⅳ型为均匀型,Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ型均为双峰型(曹经福等,2021),将历次降水过程等分为6个时段,通过模糊识别法确定单次降水过程所属雨型。

| $ f_i=M_i / N $ | (1) |

| $ p_i=\sum\limits_{j=1}^{M_i} p_{i j} / M_i $ | (2) |

|

图 2 武汉7种典型雨型示意图 Fig. 2 Diagram of seven kinds of typical rain type in Wuhan |

式中:fi为第i分钟出现的年平均强降水频次;Mi为第i分钟共出现强降水事件次数;N为参加统计数据年数,本文为69 a;pij为第i分钟发生的第j次强降水量。

1.2.3 雨型模糊识别法雨型模糊识别法是指将每次强降雨过程等分为n个时段, 计算每段时间内降水量pi占总降水量pz的比例xi,建立该场降水过程的模式矩阵X。计算式为:

| $ x_i=p_i / p_z $ | (3) |

| $ \boldsymbol{X}=\left(x_1, x_2, \cdots, x_n\right) $ | (4) |

7种典型雨型(图 2)的各雨型模糊矩阵Vk表示为:

| $ \boldsymbol{V}_k=\left(v_{k 1}, v_{k 2}, v_{k i}, \cdots, v_{k n}\right) $ | (5) |

式中vki为第k种雨型的第i段时间的降水量占比。

计算每次强降水过程指标与7种雨型模糊矩阵的贴近度,以贴近度值最大为原则确定该场降雨过程所属雨型。其中贴近度(σk)的计算如下:

| $ \sigma_k=1-\sqrt{\frac{1}{m} \sum\limits_{i=1}^m\left(v_{k i}-x_i\right)^2} $ | (6) |

式中m为每次强降水等分的6个时间段,m=1, 2, …, 6。

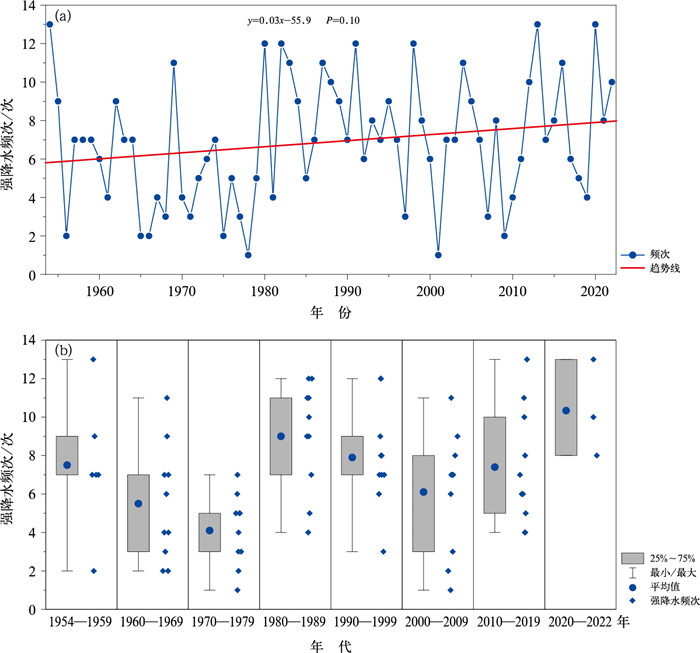

2 结果与分析 2.1 强降水频次特征以武汉站(图 3a)为代表,1954—2022年共识别出476次短历时强降水事件,年平均为6.9次,最多年可达13次(1954年、2013年、2020年),最少年仅1次(1978年和2001年);总体近似呈现“W”型,即1954—1977年迅速下降,1978—1990年又显著增加,1991—2009年转为减少趋势,2010—2022年呈增加的趋势(图 3a);整体为增加趋势[0.3次·(10 a)-1],通过了0.10的显著性水平检验。

|

图 3 武汉站1954—2022年强降水频次的(a)逐年变化和(b)年代际变化箱线图 Fig. 3 (a) Annual variation and (b) interannual variation box-plot of the intense precipitation frequency at Wuhan Station from 1954 to 2022 |

在年代际尺度上(图 3b),武汉站强降水频次在1960—1969年、1970—1979年、2000—2009年偏少,其中1970—1979年偏少超过一倍标准差,仅为4.1次·a-1;在1980—1989年、1990—1999年、2020—2022年偏多,其中1980—1989年和2020—2022年偏多超过一倍标准差,分别为9.0次·a-1和10.3次·a-1。此外,从2000—2009年、2010—2019年、2020—2022年三个时间段来看,强降水事件有增加的趋势。

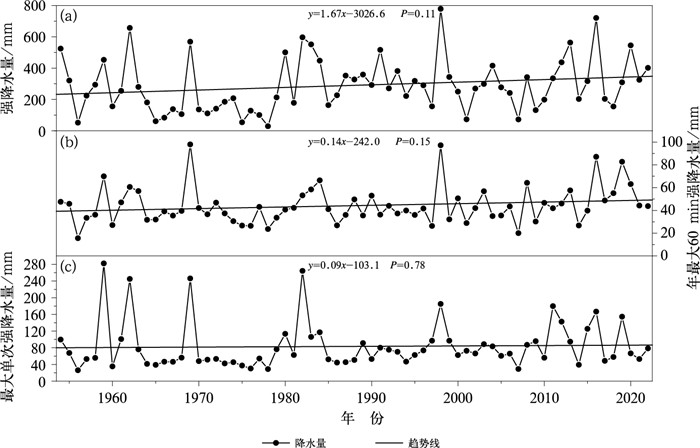

2.2 降水强度特征分析年强降水量、年最大60 min强降水量和年最大单次强降水量从而表征降水强度(图 4)。1954—2022年武汉站年强降水量平均为289.9 mm,整体呈增加趋势,未通过0.05的显著性水平检验,波动近似为“W”型,但极值出现时间不同,极大值出现在1998年(778.4 mm),极小值出现在1978年(28.8 mm)。年强降水量和年强降水频次峰值出现时间并不完全重合,可见年强降水量并不只依赖于年强降水频次。1954—2022年武汉站年最大60 min强降水量和年最大单次强降水量平均分别为44.2 mm和83.3 mm,最大值分别为98.0 mm和282.2 mm,整体均无明显周期,表现为在波动中缓慢增加的趋势,但均未通过0.05的显著性水平检验。此外,对于更短时间尺度而言,如30 min强降水量,增加趋势更为显著。

|

图 4 武汉站1954—2022年(a)年强降水量,(b)年最大60 min强降水量和(c)年最大单次强降水量变化 Fig. 4 Variation of (a) annual intense precipitation, (b) annual maximum 60 min intense precipitation and (c) annual maximum single-time intense precipitation at Wuhan Station from 1954 to 2022 |

按年代统计不同阈值累计强降水量最短时间最小值和平均值,进一步分析短历时强降水过程分钟雨强特征(表 2)。在年代际尺度上,5、10、20 mm累计强降水量最短时间最小值均出现在2000—2009年,分别为1、2、6 min,平均时间最小值出现在2020—2022年,分别为5.1、12.4、42.0 min。5、10、20 mm累计强降水量最短时间和平均时间均在2000年后较小,此外,年际趋势上均表现为减少,尤其是5 mm和10 mm通过了0.05的显著性水平检验。可见武汉强降水强度越来越大,尤其是2000年后,且强降水过程中极端分钟降水量在增加(张恒进和郑永光,2022)。30 mm累计强降水量最短时间最小值为12 min(1960—1969年和1980—1989年),平均时间最小值为56.0 min(1960—1969年);50 mm累计强降水量最短时间最小值为23 min(1990—1999年),平均时间最小值为89.9 min(1980—1989年)。

|

|

表 2 武汉站不同阈值累计强降水量最短时间年代际统计(单位:min) Table 2 The interdecadal statistics of the 5, 10, 20, 30 and 50 mm accumulated precipitations in the shortest time period at Wuhan Station (unit: minute) |

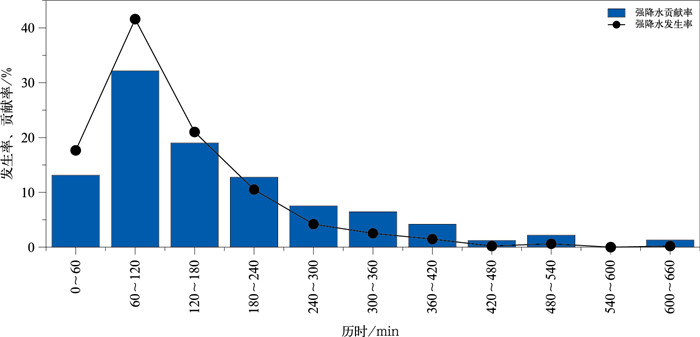

不同历时强降水的发生率和贡献率如图 5所示。强降水历时为60~120 min的发生率和贡献率均最大,分别为41.6%和32.2%,在0~60、120~180、180~240 min强降水发生率和贡献率也均较大,分别为17.6%、21.0%、10.5%和13.1%、19.0%、12.8%,其他历时均小于10%,此外,0~30 min强降水事件发生率仅为0.8%。60~120 min之后随着历时增加,发生率和贡献率均呈指数形式递减,说明历时越长强降水贡献率和发生率均迅速减小。历时小于180 min时,各历时强降水发生率均大于强降水贡献率,而在大于180 min时表现相反。

|

图 5 武汉站1954—2022年不同历时强降水发生率和贡献率 Fig. 5 Occurrence rate and contribution rate of different-duration heavy rainfalls at Wuhan Station from 1954 to 2022 |

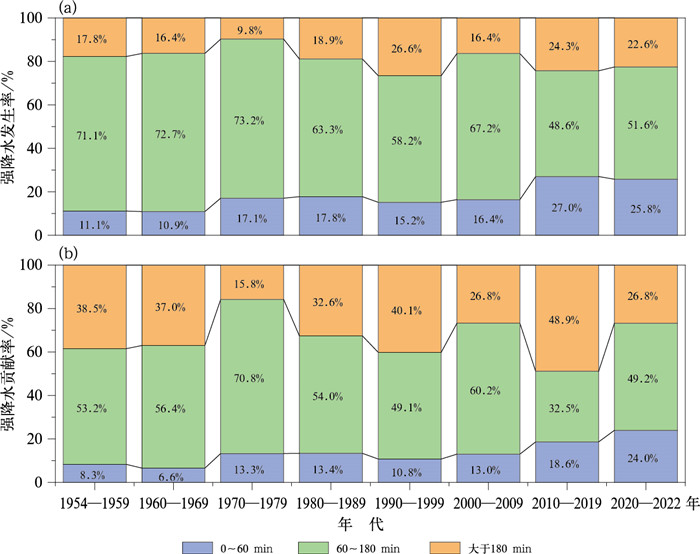

将各历时合并为0~60 min、60~180 min和大于180 min,进而分析不同历时强降水发生率和贡献率的年代际变化(图 6)。其中,60~180 min强降水平均发生率最大,平均为62.6%;0~60 min强降水平均发生率最小,平均仅为17.6%;大于180 min强降水平均发生率为19.7%。但不同年代际有所不同,60~180 min强降水发生率仅在2010—2019年低于一半(平均为48.6%),1970—1979年最大(平均为73.2%);不同年代际0~60 min强降水发生率为10.9%~27.0%,且呈增加趋势;大于180 min强降水发生率为9.8%~26.6%。就强降水贡献率而言,0~60 min和60~180 min平均贡献率较平均发生率有一定减小,平均分别为13.1%和51.2%;而大于180 min平均贡献率增加到35.7%,尤其以2010—2019年达最大(平均为48.9%),且大于同时期60~180 min强降水贡献率。

|

图 6 武汉站1954—2022年0~60 min、60~180 min和大于180 min历时强降水(a)发生率和(b)贡献率年代际变化 Fig. 6 Interdecadal variation of heavy rainfall (a) occurrence rate and (b) contribution rate of annual heavy precipitation in 0-60 min, 60-180 min and more than 180 min at Wuhan Station from 1954 to 2022 |

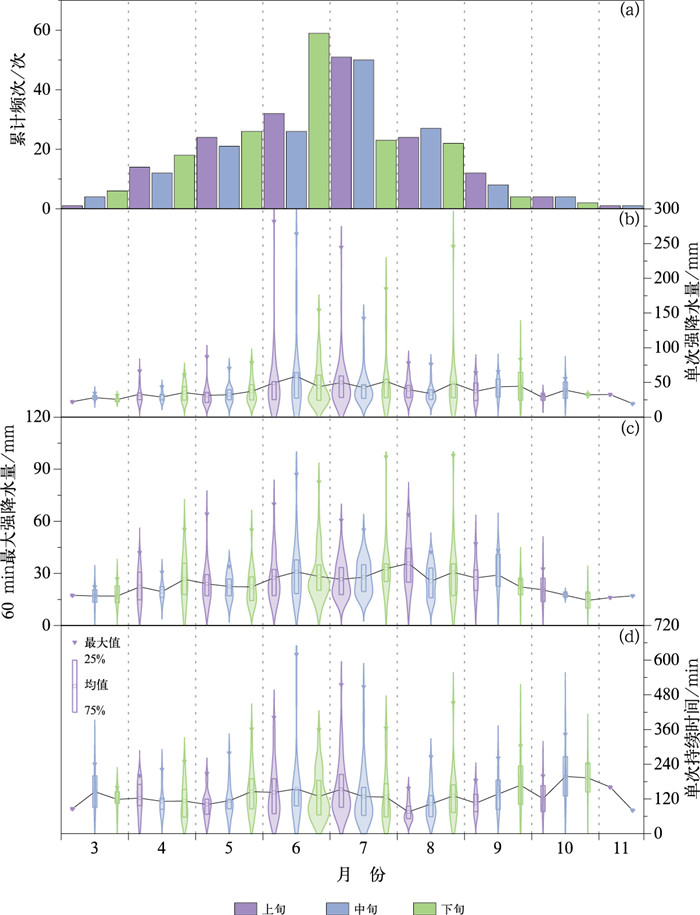

武汉站1954—2022年强降水过程年内不同时段发生频次显示(图 7a),强降水发生频次呈单峰型,峰值出现在6月下旬,占比为12.4%。武汉站强降水出现在3月上旬至11月中旬,其中5—8月占全年强降水事件的80.9%,其中6月下旬至7月中旬,占全年的33.6%。因为4月上旬常有冷暖空气在长江中下游交汇,产生降水,有时遇上西南涡东移,往往产生强降水;5月武汉开始出现早梅雨,6月中旬至7月上旬为梅雨期,梅雨期降水过程多,持续时间长,强降水总量大;8月出梅进入盛夏,武汉地区被副热带高压控制,高温高湿易产生局地雷雨天气,降水强度大、持续时间短(江洁等,2022;汪小康等,2024)。

|

图 7 武汉站1954—2022年(a)强降水累计频次,(b)单次强降水量,(c)60 min最大强降水量和(d)单次持续时间旬变化 注:折线为平均值,箱线图的宽度为样本数。 Fig. 7 Dekad variation of (a) cumulative frequency of heavy rainfall, (b) single-time heavy rainfall, (c) 60 min maximum heavy rainfall, and (d) duration of single-time heavy rainfall at Wuhan Station from 1954 to 2022 |

武汉站平均单次强降水量(图 7b)和平均60 min最大强降水量(图 7c)旬变化与平均强降水量类似,均近似呈单峰分布,二者峰值分别出现在6月中旬(59.0 mm)和8月上旬(35.7 mm)。可见8月上旬多发生短时强降水,单次降水量不大,但雨强较大。平均单次持续时间(图 7d)旬变化则呈多峰分布,最大峰值出现在10月中旬(198.0 min),另外两个峰值分别出现在6月中旬(155.0 min)和9月下旬(167.5 min)。从最大值来看,最大单次强降水量、60 min最大强降水量和最长单次持续时间旬变化特征与平均值有所不同,没有明显峰型特征。最大单次强降水量出现在6月上旬(282.2 mm),6月中旬、7月上旬和8月下旬最大单次强降水量也均超过200 mm,分别为264.3、244.8和246.0 mm;60 min最大强降水量出现在8月下旬(98.0 mm),7月下旬也超过90 mm,为97.2 mm;最长单次持续时间出现在6月中旬(620 min),此外7月中旬和下旬也较大(515 min和508 min)。可见6月上旬至7月中旬强降水事件往往持续时间长,累计降水量大,而7月下旬至8月下旬强降水60 min雨强大。

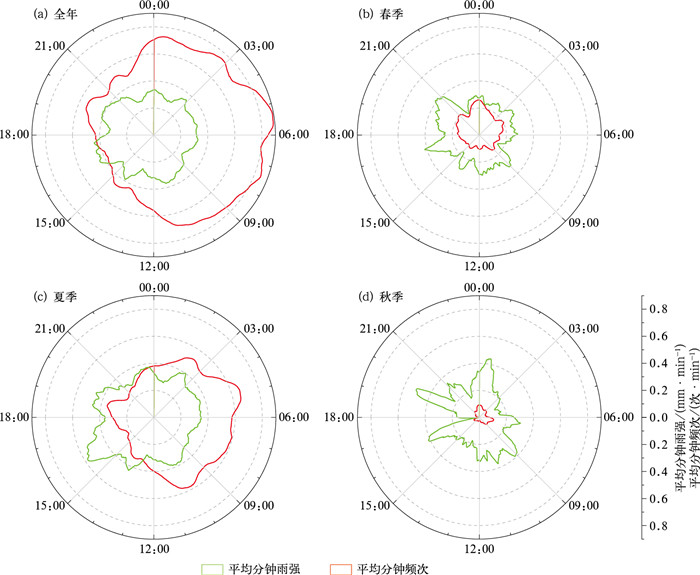

从日变化上看(图 8a),武汉站短历时强降水过程年平均分钟频次近似呈单峰型,峰值出现在05:11—05:40(北京时,下同),为0.89次·a-1,谷值出现在15:58—16:47,为0.38次·a-1,且夜间(20:00至次日08:00)占全日的56.3%,大于白天(08:00—20:00)。这是因为低空急流往往夜间增强,后半夜达最强,此外地面气压在05:00附近较低,促使辐合增强,有利于系统性强降水发生发展,但此类降水往往持续时间较长,即强降水频次较多,但平均分钟雨强较小。武汉站平均分钟雨强整体呈显著的多峰型特征,主峰出现在16:04—17:34,最大为0.43 mm·min-1,次峰出现在19:13—20:05(0.41 mm·min-1),波谷出现在07:53—08:27,最小为0.25 mm·min-1,白天平均分钟雨强大于夜间。此外,30 min短历时强降水事件也大都发生在14:00—21:00。武汉地区午后太阳辐射强,地面蒸发强,经过几个小时的水汽积累,对流单体不断发展,降水强度逐渐增大,发展为短时强降水,这类降水往往持续时间短而雨强大,因此14:00—21:00,武汉平均分钟雨强较大,而平均分钟强降水次数较少。

|

图 8 武汉站1954—2022年全年和不同季节的短历时强降水过程平均分钟频次和平均分钟雨强日内变化 Fig. 8 Intraday variation of average minute frequency and average minute rain intensity of the short-duration heavy precipitation at Wuhan Station throughout the year and in different seasons from 1954 to 2022 |

不同季节武汉站短历时强降水过程平均分钟频次和平均分钟雨强特征也存在差异(图 8b~8d)。春季平均分钟频次波峰和波谷较年平均有所提前,峰值出现00:00附近,为0.26次·min-1,谷值出现在13:00前后,仅为0.08次·min-1;最大平均分钟雨强为0.42 mm·min-1,出现在16:30附近。夏季平均分钟频次和平均分钟雨强特征与年平均相近,但16:30前后平均分钟雨强更大(0.95 mm·min-1)。秋季强降水过程平均分钟频次较小,峰值仅为0.11次·min-1,但平均分钟雨强峰值较大(0.54 mm·min-1),出现在19:30前后。

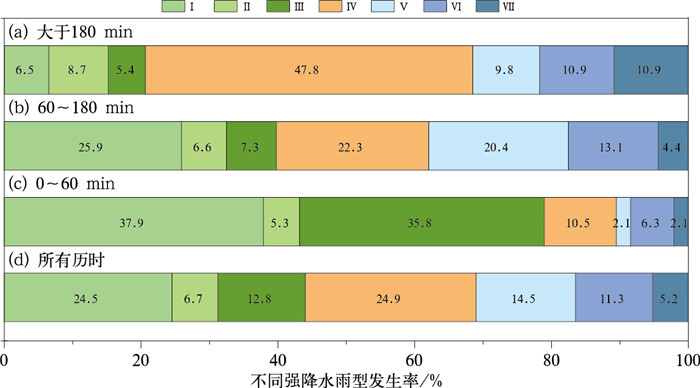

2.5 强降水雨型特征武汉站7种雨型占比如图 9,总体上单峰型(第Ⅰ型、第Ⅱ型和第Ⅲ型)占44.0%,其中主要是第Ⅰ型单峰型,为24.5%;双峰型(第Ⅴ型、第Ⅵ型和Ⅶ型)占31.0%,均匀型占比为24.9%;其中,第Ⅱ型和第Ⅶ型雨型出现概率较小,这可能是因为第Ⅱ型和第Ⅶ型雨型在降水较大时突然结束,即降水云系较小,移动到其他区域,可见武汉大多数强降水发生在系统性降水背景下。不同历时强降水雨型有较大差异,0~60 min强降水站均以单峰型为主,出现概率高达78.9%,其中第Ⅰ型和第Ⅲ型雨型贡献大,这与曹经福等(2021)对天津短时暴雨雨型分析结论基本一致。60~180 min强降水均匀型和双峰型均较0~60 min有所增加,整体表现为第Ⅰ型、第Ⅳ型、第Ⅴ型和第Ⅵ型出现概率均较大。

|

图 9 武汉站1954—2022年不同短历时强降水的不同雨型发生率 Fig. 9 Occurrence rates of different heavy rainfall types in different short-duration heavy precipitations at Wuhan Station from 1954 to 2022 |

为探究武汉强降水趋势变化特征空间差异,统一使用1980—2022年数据对武汉各站点进行统计分析(表 3)。武汉各站1980—2022年平均年强降水频次、年强降水量和单次强降水持续时间分别为7.2~7.8次、304.8~333.7 mm和126.0~132.2 mm,最大值均出现在武汉站,最小值出现站点不尽相同。可见武汉地区短时强降水的空间差异性较小。平均年最大60 min强降水量和平均年最大单次强降水量,最小均为江夏站(42.2 mm和76.5 mm),最大分别为蔡甸站(47.2 mm)和黄陂站(90.8 mm)。对比江夏站和黄陂站来看,2个站的平均年强降水量相近,但黄陂站平均年最大60 min强降水量和平均年最大单次强降水量均大于江夏站。可见黄陂站强降水事件的雨强和单次过程总量上极端性更强。

|

|

表 3 1980—2022年武汉各气象站强降水统计 Table 3 Statistics of heavy rainfall at various meteorological stations in Wuhan from 1980 to 2022 |

1997—2009年城区站(武汉站)强降水频次和强降水量大多数年份大于郊区站(黄陂站),2010—2022年则城区站小于郊区站的年份更多,可见武汉站迁至郊区后,强降水频次和强降水量较郊区站差异明显减小(表 4)。此外,1997—2009年武汉站强降水频次、强降水量和强降水持续时间分别为6.5次、280.6 mm和830.9 min,黄陂站分别为5.6次、223.9 mm和646.6 min,城区站这3个指标均高于郊区站,为其1.2~1.3倍(表 4),2010—2022年城区站和郊区站强降水频次、强降水量和强降水持续时间相差无几。

|

|

表 4 武汉站和黄陂站1997—2009年和2010—2022年强降水统计 Table 4 Statistics of heavy rainfalls at Wuhan Station and Huangpi Station during 1997-2009 and 2010-2022 |

进一步分析城郊不同历时强降水差异,0~60 min年强降水频次在1997—2009年城区站(1.1次)小于郊区站(1.5次),2010—2022年均增加,且城区站增加幅度更大,城区站(2.2次)反超郊区站(1.7次)。60~180 min年强降水频次在1997—2009年城区站(4.2次)大于郊区站(3.3次),2010—2022年城区站减少至4.0次,而郊区站增加至4.8次。大于180 min强降水较为极端,2010年后武汉地区极端强降水频发。城区站和郊区站强降水大于180 min频次较1997—2009年分别增加0.7次和0.8次,从而导致二者比值减小。

3 结论与讨论 3.1 结论本文利用武汉市长时间序列分钟降水资料,从强降水频率、强度、持续时间和雨型等方面系统分析武汉地区强降水特征,并初步探究城市化对强降水的影响。主要结论如下:

(1) 1954—2022年武汉站共出现476次短历时强降水事件,年均6.9次,最多年达13次,年均强降水量为289.9 mm,最大单次强降水量为282.2 mm,最大60 min强降水量为98.0 mm。1954年以来短历时强降水过程频次、年均强降水量、年最大单次强降水量和最大60 min强降水量总体呈微弱增加趋势,增速分别为0.3次·(10 a)-1、16.7 mm·(10 a)-1、0.9 mm·(10 a)-1和1.4 mm· (10 a)-1。其中,年强降水频次和年强降水量存在年代际特征,近似呈“W”型,2000年以来强降水频次增加明显。2000年后,武汉地区雷暴强度越来越大,5、10、20 mm累计强降水量最短时间和平均时间均较小。

(2) 武汉地区从3月上旬至11月中旬,均可能出现短历时强降水,其中5—8月强降水事件占全年的80.9%,尤其是6月下旬至7月中旬,占全年的33.6%。6月上旬至7月中旬强降水事件持续时间长、累计降水量大,7月下旬至8月下旬强降水以60 min雨强最大。

(3) 武汉地区短历时强降水频次日变化近似呈单峰型,峰值出现在05:11—05:40,谷值出现在15:58—16:47,夜间(20:00至次日08:00)占全日的56.3%,大于白天(08:00—20:00)。平均分钟雨强呈多峰型特征,主峰出现在16:04—17:34,次峰出现在19:13—20:05,波谷出现在07:53—08:27,白天平均分钟雨强大于夜间,尤其是14:00—20:00分钟雨强较大。春季平均分钟频次波峰和波谷较年平均有所提前,夏季平均分钟频次和平均分钟雨强特征与年平均相近,秋季强降水过程平均分钟频次较小。

(4) 武汉地区短历时强降水以60~120 min历时的发生率和贡献率最大,分别占41.6%和32.2%,随着历时的增长,强降水发生率和贡献率均呈指数形式递减。1954年以来,0~60 min历时强降水发生率有明显增加趋势。

(5) 武汉地区短历时强降水总体以单峰前置型(Ⅰ型,24.5%)和均匀型(Ⅳ型,24.9%)雨型为主。不同历时强降水雨型存在一定差异,0~60 min强降水以单峰型(78.9%)为主,其中单峰前置型(Ⅰ型)占37.9%,单峰后置型(Ⅲ型)占35.8%;大于180 min强降水以均匀型(Ⅳ型)和双峰型为主,其中均匀型占47.8%。

(6) 武汉地区短时强降水的空间差异性较小。5个气象站1980—2022年平均年强降水频次、平均年强降水量和平均单次强降水持续时间范围分别为7.2~7.8次、304.8~333.7 mm和126.0~132.2 mm,城区站强降水频次、持续时间和强降水量均略高于郊区站。

3.2 讨论本文基于分钟降水数据系统揭示了武汉地区短历时强降水的发生频次、强度及其年、季和日内分布特征,与冷亮等(2021)和谌伟等(2022)基于地面分钟和小时降水量数据对湖北省短时强降水的分析结论总体一致,其中本文对武汉地区降水频次和强度的日内分布特征及雨型的刻画更具体,这对于城市强降水灾害风险管理和应急预案的制订具有重要的参考意义。武汉地区短历时强降水雨型统计结果表明,主导雨型以单峰前置型(Ⅰ型)和均匀型(Ⅳ型)为主,这与天津等北方城市雨型以Ⅰ型为主有所不同(曹经福等,2021),此外,不同历时主导雨型存在明显差异,可见针对性开展短历时强降水的精细分型十分必要。

本文基于武汉站迁站前后及其与黄陂站强降水特征的比较,初步揭示了城市化对强降水发生频次、强度和历时存在一定影响,其影响机理和程度尚需进一步结合数值模式和其他资料深入分析。同时,本文利用武汉市内5个国家级气象站长序列观测资料分析不同地区短历时强降水特征未发现显著差异,下一步可结合高密度区域站观测资料,更细致探究武汉地区短时强降水的空间差异。

艾婉秀, 赵珊珊, 陈鲜艳, 等, 2024. 1961~2020年三峡库区极端降水的变化特征研究[J]. 长江流域资源与环境, 33(3): 625-633. Ai W X, Zhao S S, Chen X Y, et al, 2024. Characteristics of extreme precipitation in the Three Gorges Reservoir Region during 1961-2020[J]. Res Environ Yangtze Basin, 33(3): 625-633 (in Chinese).

|

曹经福, 杨艳娟, 郭军, 等, 2021. 天津市短时暴雨雨型时空分异及其对城市内涝的影响[J]. 气象与环境学报, 37(4): 114-121. Cao J F, Yang Y J, Guo J, et al, 2021. Spatiotemporal differentiation of short-duration rainstorm pattern and its influence on urban waterlogging in Tianjin[J]. J Meteor Environ, 37(4): 114-121 (in Chinese).

|

陈昆仑, 许红梅, 李志刚, 等, 2020. 快速城市化下的武汉城市暴雨渍水空间特征及发生机制[J]. 经济地理, 40(5): 129-135, 219. Chen K L, Xu H M, Li Z G, et al, 2020. The spatial characteristics and formation mechanism of urban rainstorm waterlogging under the influence of human activities in Wuhan[J]. Econ Geogr, 40(5): 129-135, 219 (in Chinese).

|

陈梅, 陈斯达, 刘曾美, 等, 2016. 广州市中心城区短历时暴雨变异特性研究[J]. 人民长江, 47(12): 1-5, 22. Chen M, Chen S D, Liu Z M, et al, 2016. Study on variation characteristics of short-duration rainstorm in central urban area of Guangzhou[J]. Yangtze River, 47(12): 1-5, 22 (in Chinese).

|

谌伟, 刘佩廷, 徐枝芳, 等, 2022. 湖北强降水频次时空特征及基于GWR模型的地形关系分析[J]. 热带气象学报, 38(2): 216-226. Chen W, Liu P T, Xu Z F, et al, 2022. Spatio-temporal characteristics of frequency of heavy rainfall events in Hubei Province and analysis of topographic relationship based on GWR[J]. J Trop Meteor, 38(2): 216-226 (in Chinese).

|

成丹, 陈翠珍, 陈正洪, 等, 2020. 武汉市暴雨的雨峰和历时及其排水防涝的分析[J]. 暴雨灾害, 39(5): 532-538. Cheng D, Chen C Z, Chen Z H, et al, 2020. Analysis of rainfall peak and duration of rainstorm for drainage and waterlogging prevention in Wuhan[J]. Torr Rain Dis, 39(5): 532-538 (in Chinese).

|

方德贤, 董新宁, 邓承之, 等, 2020. 2008~2016年重庆地区降水时空分布特征[J]. 大气科学, 44(2): 327-340. Fang D X, Dong X N, Deng C Z, et al, 2020. Temporal and spatial distribution of precipitation in Chongqing during 2008-2016[J]. Chin J Atmos Sci, 44(2): 327-340 (in Chinese).

|

方怡, 陈城, 胡昌琼, 等, 2021. 自动观测与人工观测的短历时雨量差异分析[J]. 暴雨灾害, 40(1): 94-100. Fang Y, Chen C, Hu C Q, et al, 2021. The difference between short-duration rainfall by automatic recording and manual observation[J]. Torr Rain Dis, 40(1): 94-100 (in Chinese).

|

付超, 谌芸, 朱克云, 等, 2019. 2010—2016年江西省暖季短时强降水特征分析[J]. 气象, 45(9): 1238-1247. Fu C, Chen Y, Zhu K Y, et al, 2019. Characteristics of flash heavy rain in Jiangxi warm season from 2010 to 2016[J]. Meteor Mon, 45(9): 1238-1247 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2019.09.005

|

郝翠, 于波, 戴翼, 等, 2023. 北京地区汛期降水时空分布的统计降尺度研究[J]. 气象, 49(7): 843-854. Hao C, Yu B, Dai Y, et al, 2023. Statistical downscaling research on spatio-temporal distributions of summer precipitation across the Beijing Region[J]. Meteor Mon, 49(7): 843-854 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2023.050201

|

何永晴, 尹继鑫, 沈洁, 等, 2019. 西宁市短历时暴雨雨型及适用性分析[J]. 冰川冻土, 41(4): 900-906. He Y Q, Yin J X, Shen J, et al, 2019. Analysis of short duration rainstorm type and its applicability in Xining City[J]. J Glaciol Geocryol, 41(4): 900-906 (in Chinese).

|

江洁, 周天军, 张文霞, 2022. 近60年来中国主要流域极端降水演变特征[J]. 大气科学, 46(3): 707-724. Jiang J, Zhou T J, Zhang W X, 2022. Temporal and spatial variations of extreme precipita-tion in the main river basins of China in the past 60 years[J]. Chin J Atmos Sci, 46(3): 707-724 (in Chinese).

|

孔锋, 薛澜, 2019. 1961—2017年中国不同长历时暴雨与总降雨事件的空间分异特征对比研究[J]. 长江流域资源与环境, 28(9): 2262-2277. Kong F, Xue L, 2019. Comparative study on spatial differentiation characteristics of different long duration heavy rainfall and total rainfall events in China from 1961 to 2017[J]. Res Environ Yangtze Basin, 28(9): 2262-2277 (in Chinese).

|

冷亮, 周伶俐, 肖艳姣, 等, 2021. 基于地面分钟雨量数据的湖北省短时强降水时空分布特征分析[J]. 暴雨灾害, 40(1): 61-68. Leng L, Zhou L L, Xiao Y J, et al, 2021. Analysis of temporal and spatial distribution characteristics of flash heavy rain in Hubei Province based on minute rain gauge data[J]. Torr Rain Dis, 40(1): 61-68 (in Chinese).

|

商守卫, 王磊之, 王银堂, 等, 2023. 1960—2019年成都地区极端降水时空演变特征分析[J]. 水资源保护, 39(3): 195-204. Shang S W, Wang L Z, Wang Y T, et al, 2023. Analysis of spatial and temporal evolution characteristics of extreme precipitation in Chengdu Area from 1960 to 2019[J]. Water Resour Protect, 39(3): 195-204 (in Chinese).

|

苏锦兰, 张万诚, 宋金梅, 等, 2021. 云南小时降水的时空分布变化研究[J]. 气象, 47(2): 133-142. Su J L, Zhang W C, Song J M, et al, 2021. Study on spatio-temporal distribution of hourly precipitation in Yunnan Province[J]. Meteor Mon, 47(2): 133-142 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2021.02.001

|

唐永兰, 徐桂荣, 祁海霞, 2024. 三峡库区蓄水前后夏季小时降水变化特征[J]. 气象, 50(9): 1081-1092. Tang Y L, Xu G R, Qi H X, 2024. Variation characteristics of summer hourly precipitation before and after impoundment in the Three Gorges Reservoir Area[J]. Meteor Mon, 50(9): 1081-1092 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.031403

|

汪小康, 崔春光, 刘柯, 等, 2024. 中国主雨季极端小时降水时空分布和日变化特征[J]. 气象, 50(4): 393-406. Wang X K, Cui C G, Liu K, et al, 2024. Spatio-temperal distribution and diurnal variation of extreme hourly precipitation in China during the main rainy season[J]. Meteor Mon, 50(4): 393-406 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2023.123001

|

严正宵, 夏军, 宋进喜, 等, 2020. 中小流域设计暴雨雨型研究进展[J]. 地理科学进展, 39(7): 1224-1235. Yan Z X, Xia J, Song J X, et al, 2020. Research progress on design hyetographs in small and medium-scale basins[J]. Prog Geogr, 39(7): 1224-1235 (in Chinese).

|

俞小鼎, 2013. 短时强降水临近预报的思路与方法[J]. 暴雨灾害, 32(3): 202-209. Yu X D, 2013. Nowcasting thinking and method of flash heavy rain[J]. Torr Rain Dis, 32(3): 202-209 (in Chinese).

|

战云健, 鞠晓慧, 范邵华, 等, 2021. 1965—2019年中国夏季分钟降水空间分布与长期趋势分析[J]. 气象学报, 79(4): 598-611. Zhan Y J, Ju X H, Fan S H, et al, 2021. An analysis of minute summer precipitation in China during 1965-2019[J]. Acta Meteor Sin, 79(4): 598-611 (in Chinese).

|

张怀谷, 程磊, 刘攀, 等, 2023. 城镇化对武汉市极端降水过程的影响研究——以"7.23"暴雨为例[J]. 武汉大学学报(工学版), 56(6): 669-678. Zhang H G, Cheng L, Liu P, et al, 2023. The impact of the urbanization on extreme precipitation process in Wuhan City: a case study of the "7.23" rainstorm[J]. Eng J Wuhan Univ, 56(6): 669-678 (in Chinese).

|

张恒进, 郑永光, 2022. 基于逐时观测的1971—2010年中国大陆雷暴气候特征[J]. 气象学报, 80(1): 54-66. Zhang H J, Zheng Y G, 2022. Thunderstorm climatology over mainland China based on hourly observations during 1971-2010[J]. Acta Meteor Sin, 80(1): 54-66 (in Chinese).

|

郑淋淋, 张申, 邱学兴, 等, 2023. 大别山对一次冷涡对流的作用分析[J]. 大气科学, 47(6): 2001-2019. Zheng L L, Zhang S, Qiu X X, et al, 2023. Impacts of the Dabie Mountains on a mesoscale convective system that occurred in the background of the northeast cold vortex[J]. Chin J Atmos Sci, 47(6): 2001-2019 (in Chinese).

|

周晓敏, 田付友, 郑永光, 等, 2023. 中国短时强降雨对暴雨的贡献特征[J]. 气象, 49(3): 267-278. Zhou X M, Tian F Y, Zheng Y G, et al, 2023. Contribution of short-duration heavy rainfall to rainstorm in China[J]. Meteor Mon, 49(3): 267-278 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2022.071201

|

朱秀迪, 张强, 孙鹏, 2018. 北京市快速城市化对短时间尺度降水时空特征影响及成因[J]. 地理学报, 73(11): 2086-2104. Zhu X D, Zhang Q, Sun P, 2018. Effects of urbanization on spatio-temporal distribution of precipitations in Beijing and its related causes[J]. Acta Geogr Sin, 73(11): 2086-2104 (in Chinese).

|

Chang C C, Chen Y H, Huang J J, 2023. A comparison study on the role of urbanization in altering the short-duration and long-duration intense rainfall[J]. Sci Total Environ, 857: 159290.

|

Deng P X, Zhang M Y, Hu Q F, et al, 2022. Pattern of spatio-temporal variability of extreme precipitation and flood-waterlogging process in Hanjiang River Basin[J]. Atmos Res, 276: 106258.

|

Donat M G, Lowry A L, Alexander L V, et al, 2016. More extreme precipitation in the world's dry and wet regions[J]. Nature Clim Change, 6(5): 508-513.

|

Gu X Z, Ye L, Xin Q, et al, 2022. Extreme precipitation in China: a review on statistical methods and applications[J]. Adv Water Res, 163: 104144.

|

Hu M L, Dong M Y, Tian X Y, et al, 2021. Trends in different grades of precipitation over the Yangtze River Basin from 1960 to 2017[J]. Atmosphere, 12(3): 413.

|

Zhu X D, Zhang Q, Sun P, et al, 2019. Impact of urbanization on hourly precipitation in Beijing, China: spatiotemporal patterns and causes[J]. Global Planet Change, 172: 307-324.

|

2025, Vol. 51

2025, Vol. 51